Need Help?

教育課程

最終更新日: 2025年1月24日

【1】修士・博士学位取得のためのガイドライン

1.本研究科で授与する学位

それぞれの課程におけるコースで取得できる学位は、次のとおりである。

【修士課程】

数理・情報科学コース……修士(理学)

知能情報メディアコース……修士(工学)

電子情報通信コース……修士(工学)

機械工学・ロボティクスコース……修士(工学)

応用化学コース……修士(工学)

環境科学コース……修士(工学)

【博士後期課程】

数理・情報科学コース……博士(理学)

知能情報メディアコース……博士(工学)

電子情報通信コース……博士(工学)

機械工学・ロボティクスコース……博士(工学)

応用化学コース……博士(工学)

環境科学コース……博士(工学)

2.学位授与までのプロセス及び研究指導計画

(1)スケジュール

【修士課程】

| 時期 | 学位授与までのプロセス | 研究指導スケジュール |

|---|---|---|

| 1年次 | ||

| 4月初 | 入学式 | 修士課程修了までの履修・各種手続き等にかかる概要説明及び指導 |

| 4月上旬 | 履修登録 | 3ポリシー(学位授与の方針、教育課程編成方針、入学者受け入れ方針)の説明 |

| 研究題目の届出 ※指導教員(主)・(副)選定 | 研究指導体制の確定 | |

| 5月中旬 | 研究指導計画の策定 | |

| 6月初旬 | 研究指導計画書を配付 | |

| 【随時】進捗状況に応じ、研究指導や研究計画の見直し等を行う | ||

| 9月下旬 | 履修登録(3Q科目、4Q科目、後期科目のみ) | |

| 研究題目・指導教員変更願出書提出(変更する者のみ) | 研究指導計画の見直しにかかる指導(対象者のみ) | |

| 1月中旬 | 修士論文中間評価(1年生対象) 【環境科学コース】 |

修士論文中間発表での課題点に関する指導(対象のコース) |

| 2月中旬 | 修士論文中間発表会(1年生対象) 【応用化学コース】【知能情報メディアコース】 |

修士論文中間発表での課題点に関する指導(対象のコース) |

| 修士論文中間発表会(1年生対象) 【電子情報通信コース】 |

修士論文中間発表での課題点に関する指導(対象のコース) | |

| 3月上旬 | 修士論文中間発表会(1年生対象) 【機械工学・ロボティクスコース】 |

修士論文中間発表での課題点に関する指導(対象のコース) |

| 2年次 | ||

| 4月上旬 | 履修登録 | |

| 研究題目・指導教員変更願出書提出(対象者のみ) | 研究指導計画の見直しにかかる指導(対象者のみ) | |

| 9月下旬 | 履修登録(3Q科目、4Q科目、後期科目のみ) | |

| 研究題目・指導教員変更願出書提出(対象者のみ) | 研究指導計画の見直しにかかる指導(対象者のみ) | |

| 12月上旬 | 修士論文審査願の提出 | 修士論文題目確定にかかる指導 |

| 1月上旬 | (修士論文審査委員の選出) | |

| 2月上旬 | 修士論文・修士論文要旨の提出 | |

| 論文審査 | ||

| 2月下旬 | 修士論文審査・公聴会(最終試験) | 修士論文公聴会の実施 |

| 修士学位授与にかかる審査 | ||

| 3月 | 学位授与式 | |

【博士後期課程】

| 時期 | 学位授与までのプロセス | 研究指導スケジュール |

|---|---|---|

|

1年次 |

||

| 4月上旬 | 入学式 | 博士後期課程修了までの履修・各種手続き等にかかる概要説明及び指導 |

| 履修登録 | 3ポリシー(学位授与の方針、教育課程編成方針、入学者受け入れ方針)の説明 | |

| 研究題目の届出 ※指導教員(主)・(副)選定 |

研究指導体制の確定 | |

| 5月中旬 | 研究指導計画の策定 | |

| 6月初旬 | 研究指導計画書を配付 | |

| 【随時】進捗状況に応じ、研究指導や研究計画の見直し等を行う | ||

| 9月下旬 | 履修登録(後期科目のみ) | |

| 研究題目・指導教員変更願出書提出(変更する者のみ) | 研究指導計画の見直しにかかる指導(対象者のみ) | |

| 2月中旬 | 博士論文中間発表会(1年生対象) 【応用化学コース】【知能情報メディアコース】 |

博士論文中間発表での課題点に関する指導(対象のコース) |

| 3月上旬 | 博士論文中間評価(1年生対象) 【機械工学・ロボティクスコース】【環境科学コース】 |

博士論文中間発表での課題点に関する指導(対象のコース) |

| 2年次 | ||

| 4月上旬 | 履修登録 | |

| 研究題目・指導教員変更願出書提出(変更する者のみ) | 研究指導計画の見直しにかかる指導(対象者のみ) | |

| 9月下旬 | 履修登録(後期科目のみ) | |

| 研究題目・指導教員変更願出書提出(変更する者のみ) | 研究指導計画の見直しにかかる指導(対象者のみ) | |

| 2月中旬 | 博士論文中間発表会(2年生対象) 【応用化学コース】【知能情報メディアコース】 |

博士論文中間発表での課題点に関する指導(対象のコース) |

| 3月上旬 | 博士論文中間評価(2年生対象) 【機械工学・ロボティクスコース】【環境科学コース】 |

博士論文中間発表での課題点に関する指導(対象のコース) |

| 3年次 | ||

| 4月上旬 | 履修登録 | |

| 研究題目・指導教員変更願出書提出(変更する者のみ) | 研究指導計画の見直しにかかる指導(対象者のみ) | |

| 9月下旬 | 履修登録(後期科目のみ) | |

| 研究題目・指導教員変更願出書提出(対象者のみ) | 研究指導計画の見直しにかかる指導(対象者のみ) | |

| 11月~12月 | 予備審査会【電子情報通信コース】 【知能情報メディアコース】 【環境科学コース】 審査会 【機械工学・ロボティクスコース】 下見会 【応用化学コース】 ※内容はいずれも、提出予定論文提出・口頭発表・質疑 |

予備審査会(審査会、下見会)の実施(対象のコース) |

| 予備審査会(審査会、下見会)結果に基づく助言・指導(対象のコース) | ||

| 12月上旬 | 博士論文概要及び論文審査願提出 | 博士論文題目確定にかかる指導 |

| 1月上旬 | 学位申請・学位請求論文の提出 | |

| (博士論文審査委員の選出) | ||

| 論文審査 | ||

| 2月下旬 | 博士論文公聴会・口述試験(最終試験) | 博士論文公聴会・口述試験の実施 |

| 博士の学位授与にかかる審査 | ||

| 3月 | 学位授与式 | |

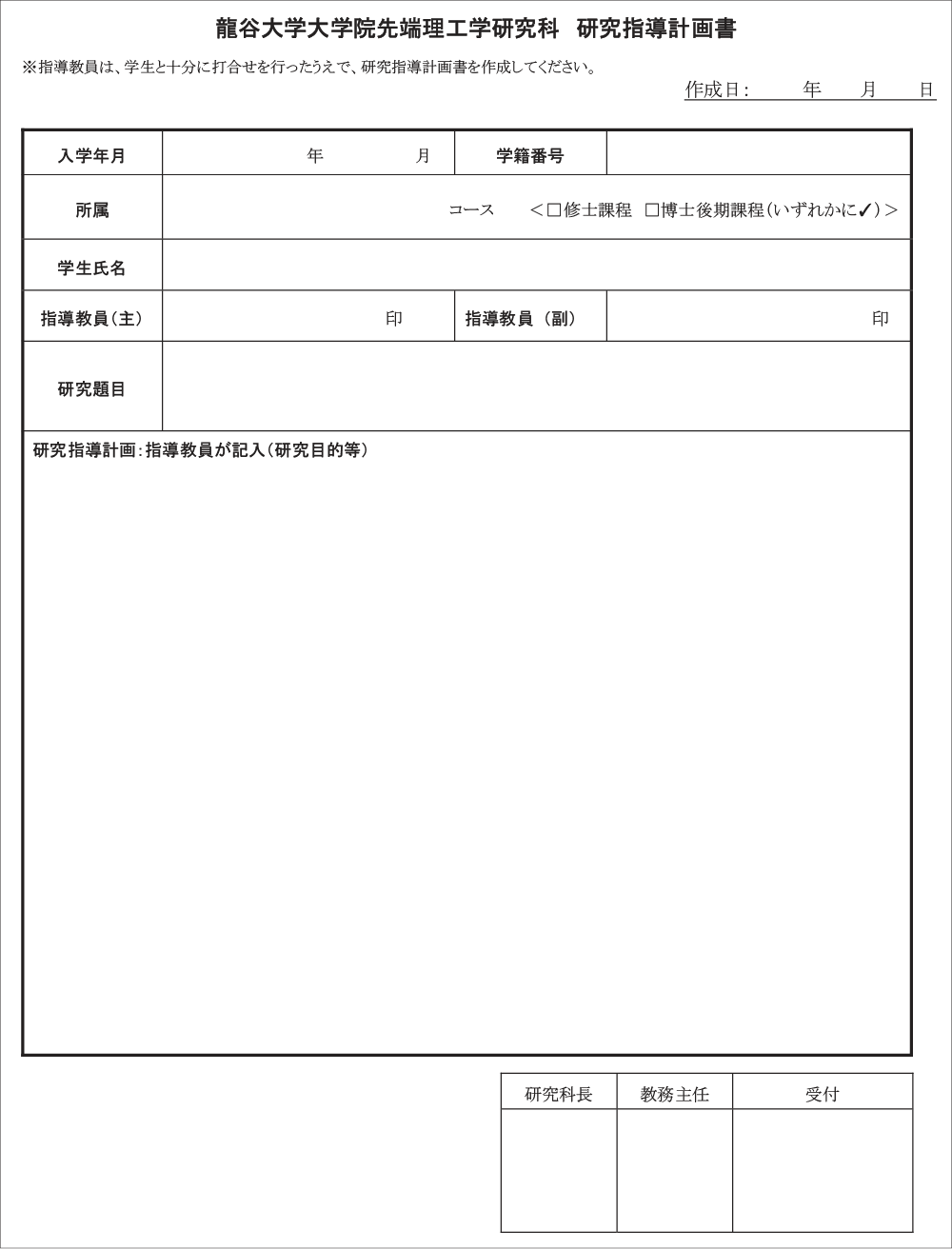

(2)研究指導の方法及び内容

以下の「龍谷大学大学院先端理工学研究科研究指導計画書」に基づき、研究指導を行います。詳細については指導教員に確認してください。

【研究指導計画書フォーマット】

3.修了要件

(1)在学期間

【修士課程】

修士課程に2年以上在学すること。(修業年限は最大5年間とする。)

ただし、在学期間は、本研究科委員会が優れた業績を上げたと認めた者については、修士課程に1年以上在学すれば足りるものとします。

【博士後期課程】

博士後期課程に3年以上在学すること。(修業年限は最大6年間とする。)

ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者にあっては、博士後期課程に1年以上在学すれば足りるものとします。なお、修士課程を1年で修了した者については、博士後期課程に2年以上在学しなければなりません。

(2)単位要件

【修士課程】

修士課程の修了は、学則掲載の授業科目中から、演習8単位、特別研究8単位を含め、32単位以上を修得しなければなりません。詳細は「単位要件」を参照してください。

【博士後期課程】

博士後期課程の修了は、サイエンスコミュニケーション2単位を修得するとともに、指導教授の指導により専攻する分野の特別研究12単位を修得しなければなりません。さらに博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格しなければなりません。

なお、在学期間を短縮し修了する場合には、「高度専門研究特別講義」を必修とします。

(3)研究指導

【修士課程・博士後期課程】

各専攻学生は、入学後すみやかに研究題目を決め、その題目に応じて、指導教員1名を選ばねばなりません。詳細は、「龍谷大学大学院先端理工学研究科研究指導要領」を参照してください。

4.修士論文・博士論文に求められる条件

【修士論文審査基準】

| 1)論文テーマの妥当性 | 論文テーマの設定については社会的要請を考慮にいれるとともに、研究についての学術的意義が明確であること。 |

| 2)問題の適切性 | テーマに沿って問題が適切に設定されていること。 |

| 3)論理の一貫性 | 一貫した論理が展開されていること。 |

| 4)研究方法 | 社会の要請する学術的或いは科学技術的課題に対し、与えられた条件の下で、その課題を分析し、解決に至る手順を示し、それを実行し、その結果を明瞭に表現したものであること。 |

| 5)体裁 | 引用等が適切に処理され、学術論文としての体裁が整っていること。 |

| 6)先行研究との関連性 (参考文献の適切性) |

テーマに関連する文献を詳細に調査し、それらを自己の観点から充分に分析していること。 |

| 7)独創性(新規性) | テーマや問題設定、研究方法、結論等に独創性が認められること。 |

| 8)専門性 | 社会の要請する学術的或いは科学技術的課題に対し、当該分野の高度な専門知識を駆使したものであること。 |

| 9)広汎性 | 社会の要請する学術的或いは科学技術的課題に対し、関連する分野の幅広い基礎知識を駆使したものであること。 |

| 10)資質 | 広い視野を備える清深な学識とその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであること。 |

| 11)その他 | 2年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものであること。 |

【博士論文審査基準】

| 1)論文テーマの妥当性 | 論文テーマの設定については社会的要請を考慮にいれるとともに、研究についての学術的意義が明確であること。 |

| 2)問題の適切性 | テーマに沿って問題が適切に設定されていること。 |

| 3)論理の一貫性 | 一貫した論理が展開されていること。 |

| 4)研究方法 | 社会の要請する学術的或いは科学技術的課題に対し、与えられた条件の下で、その課題を詳細に分析し、解決に至る手順を明確に示し、それを広範に実行していること。また、その結果を当該分野だけでなく関連分野の専門家が充分納得するレベルで表現したものであること。 |

| 5)体裁 | 引用等が適切に処理され、学術論文としての体裁が整っていること。 |

| 6)先行研究との関連性 (参考文献の適切性) |

テーマに関連する文献を詳細に調査し、それらを自己の観点から充分に分析していること。 |

| 7)独創性(新規性) | テーマや問題設定、研究方法、結論等に他に類を見ない高度の独創性が認められること。 |

| 8)専門性 | 社会の要請する学術的或いは科学技術的課題に対し、当該分野について非常に高度な専門知識を駆使したものであること。 |

| 9)広汎性 | 社会の要請する学術的或いは科学技術的課題に対し、関連する分野の非常に幅広い基礎知識および専門知識を駆使したものであること。 |

| 10)資質 | 広い視野を備える清深な学識とその専攻分野における非常に高度な研究能力を有することを立証するに足るものであること。 |

| 11)その他 | 博士後期課程(3年間)在学中に広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものであること。 |

5.修士論文・博士論文等の提出日程、提出書類

(1)提出日程

【修士論文】

1)3月修了者

- 研究題目・指導教員の届出……1年次4月上旬

- 修士論文審査願提出 ※正および副の審査員選定……2年次12月上旬

- 修士論文提出……2月上旬

- 修士論文審査、公聴会……2月中旬

2)9月修了者

- 研究題目・指導教員の届出……1年次4月上旬

- 修士論文審査願提出 ※正および副の審査員選定……2年次6月中旬

- 修士論文提出……7月中旬

- 修士論文審査、公聴会……7月下旬~8月

【博士論文】

1)3月修了者

- 研究題目・指導教員の届出……1年次4月上旬

- 博士論文審査願、博士論文概要提出……3年次12月上旬

- 学位申請書、博士論文、論文要旨、(参考論文)、履歴書提出……1月上旬

- 博士論文審査、公聴会、口述試験……2月中旬

2)9月修了者

- 研究題目・指導教員の届出……1年次4月上旬

- 博士論文審査願、博士論文概要提出……修了年次6月上旬

- 学位申請書、博士論文、論文要旨、(参考論文)、履歴書提出……7月上旬

- 博士論文審査、公聴会、口述試験……7月下旬~8月

(2)提出書類

【修士論文】

- 研究題目・指導教員の届出

入学後、研究題目及び指導教員を、所定の期日までに先端理工学部教務課に届け出なければなりません。

なお、研究題目・指導教員を変更するときは、「先端理工学研究科(研究題目・指導教員)変更願出書」を提出してください。 - 修士論文審査願

修士論文を提出する者は、「修士論文審査願」を、所定の期日までに届け出てください。 - 修士論文及び概要(要旨)

修士論文を提出するときは、下記の①~④を取り揃えて提出してください。

【修士論文】

- 表紙……電子データで提出

- 修士論文概要(要旨)和文……電子データで提出

- 修士論文概要(要旨)英文……電子データで提出

- 修士論文……電子データで提出

- ※1 提出する論文の冒頭に修士論文概要を和文、英文の順に綴じてください。

- ※2 修士論文概要(要旨)は、論文本冊とは別にPDFデータを提出してください。提出方法については別途指示します。

- ※3 修士論文が英文の場合は、修士論文概要(要旨)は英文のみの提出を可とします。

- ※4 詳細は各コースの指示に従ってください。

【博士論文】

- 研究題目・指導教員の届出

入学後、研究題目及び指導教員を、所定の期日までに先端理工学部教務課に届け出てください。

なお、研究題目・指導教員を変更するときは、「指導教員並びに研究題目変更届」を提出してください。 - 博士論文審査願及び博士論文概要

博士論文を提出する者は、「博士論文審査願」及び「博士論文概要」を、所定の期日までに提出してください。 - 博士論文、論文要旨、学位申請書、参考論文(必要に応じて提出)、履歴書

博士論文を提出するときは、下記の①~⑤を取り揃えて提出してください。

【博士論文】

- 学位申請書……書面で提出(1部)

- 博士論文……電子データで提出

- 博士論文要旨……電子データで提出

- 参考論文(必要に応じて提出)……電子データで提出

- 履歴書……書面で提出(3部)

-

※博士論文が英文の場合は、博士論文要旨は英文のみの提出を可とします。

(3)様式等

【修士論文】

| 修士論文審査願 |

|

| 修士論文 |

|

| 修士論文概要 (要旨) |

|

【博士論文】

| 博士論文審査願 |

|

| 博士論文 |

|

| 博士論文概要 |

|

| 博士論文要旨 |

|

6.修士・博士学位審査の概要

【修士論文】

- 論文の申請(論文の提出資格)

龍谷大学大学院先端理工学研究科の修士課程学生で、その所属するコース所定の修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位以上を取得した者、または取得見込みの者は、所定の手続きにより所定の期日までに修士論文の審査願を提出の上、修士論文を提出することができます。 - 論文の受理

論文の提出資格を持つ者は、修士論文の様式を具備した論文および修士論文概要(要旨)を所定の日時までに提出する必要があります。提出された修士論文は、先端理工学研究科委員会の議を経て、学長が受理します。 - 論文の審査及び最終試験

修士論文の審査は、修士論文提出者の所属するコースごとに、修士課程の特別研究担当の研究科専任教員を含む2名以上の審査員によって行われます。また、修士論文の審査には、口述試験が課されます。 - 研究科の合否判定

修士論文は、2年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければなりません。修士論文は社会の要請する学術或いは科学技術的課題に対し、当該分野の高度な専門知識および関連分野の幅広い基礎知識を駆使し、与えられた条件の下で、その課題を分析し、解決に至る手順を示し、それを実行し、その結果を明瞭に表現したものでなければなりません。修士論文の合否は、論文の内容ならびに口述試験の結果によって判断されます。

【博士論文】

- 論文の申請

龍谷大学大学院先端理工学研究科の博士後期課程学生で、その所属するコース所定の博士後期課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な14単位以上をその学年度までに取得した者、または取得見込の者は、所定の手続きにより所定の期日までに博士論文の審査願を提出の上、博士論文を提出することができます。 - 論文の受理

論文の提出資格を持つ者は、学位申請書および論文、論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、履歴書を提出するとともに、所定の審査手数料を納付する必要があります。提出された博士論文は、本研究科委員会の議を経て、学長が受理します。 - 論文の審査及び最終試験

論文の審査は、先端理工学研究科委員会が選ぶ論文提出者の所属するコースの博士後期課程授業科目の担当教授および関連のある研究科授業担当教授3名以上の審査員によって行われます。ただし、本研究科委員会が必要と認めるときは、本研究科の授業担当の准教授、講師を審査員に入れることがあります。論文の審査には、口述試験が課され、5名の教員が試験を担当します。 - 論文の合否判定

博士論文は、その専攻分野について、研究者・技術者として自立して研究・開発活動を行うに必要な高度の研究・開発能力およびその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足りるものでなければなりません。論文の合否は、先端理工学研究科委員会が審査員より当該論文の審査報告を受け、決定します。

7.龍谷大学大学院先端理工学研究科修士課程・博士後期課程1年修了制

龍谷大学大学院先端理工学研究科では、2005年度より成績優秀な学生に対し在学期間を短縮できる制度を設けています。

(1)修士課程1年修了制

本学先端理工学部での成績が優秀な学生に対しては推薦入試制度があり、その推薦される学生の中からさらに優秀な学生に対しては、修士を最短1年で修了する制度が適用されます。

学内推薦入学試験を受験し、先端理工学研究科に合格した学生は、学部4年のときに大学院の科目を最大10単位まで受講することが可能で、大学院に入学後大学院科目として単位認定がなされます。この10単位をすべて修得し、修士1年のときに所定の修了要件単位を修得し、修士論文の審査に合格すれば、最短1年で修士を修了することができます。ただし、結果が不十分であれば、1.5年ないしは2年になることもあり得ます。

この制度は成績優秀な学生に対して、大学院への進学を促し、さらなる向学心の向上を期待して設けられたものです。修士課程の期間が半分になるというよりは、学部4年から修士の研究活動が始まり、学部と修士課程をあわせ6年間かかるところを5年間に短縮する制度です。

(2)博士後期課程1年修了制

博士前期課程あるいは修士課程を修了し、その後社会人として研究業績を積み、博士の学位取得を希望するものを主な対象として、博士号の取得を短期でできるように支援するものです。

希望者は入学後、「高度専門研究特別講義(2単位)」の科目登録をし、それに合格することが条件です。

その後、学位論文を完成して審査を受けることになります。審査に合格すれば、最短1年で課程を修了し、学位を取得することができます。ただし、入学時に1年修了を約束するものではありません。1.5年ないしは2年、あるいはそれ以上になる場合もあります。

博士前期課程あるいは修士課程を修了していないものは、事前の審査を受けて、修士相当であることを認定する制度があります。認定者は前記に従って博士後期課程1年修了制の適用を受けることができます。

なお、特例で博士前期課程あるいは修士課程を2年未満で修了したものは、最短でも2年の在学期間が必要です。

8.論文博士

本学に学位論文を提出し、本学大学院の行うその論文の審査に合格し、かつ大学院の博士課程修了者と同等以上の学力を有することを確認された者に授与されます。

【2】履修方法および開設科目(修士課程)

1.履修方法

1)学期

| 第1学期 | 4月1日から9月30日まで |

| 第2学期 | 10月1日から3月31日まで |

2)履修方法

先端理工学研究科修士課程では以下のような科目が開設されています。それぞれ、修得すべき単位に関する要件が定められていますので、それを満たさなければなりません。(詳細は下記の「単位要件」一覧を確認してください。)

| 大学院教養科目 | 研究の進め方や研究倫理、プレゼンテーション能力など、高度専門職人材として社会で活躍するための基礎となる資質や能力を涵養する共通科目。「先端理工学基礎演習Ⅰ」および「同Ⅱ」は必修です。 |

| 特論 | 各コースの専門分野に関する講義科目。自コースの「先端理工学研究」は必修です。特論科目は、自コースの科目のみならず、他コースの科目を履修することができます。 |

| 演習 | 指導教員の下で、各自の研究テーマに関する専門的な検討を行う2年次配当の必修科目。コースごとに1つの科目が開設されていますので、自コースの科目を履修します。 |

| 特別研究 | 各指導教員の指導の下、2年間にまたがり、各自のテーマについて研究を行う必修科目。最終的に研究成果を修士論文として提出し、修士論文審査・公聴会において発表します。 |

2.単位要件

[数理・情報科学コース、知能情報メディアコース、機械工学・ロボティクスコース、応用化学コース、環境科学コース]

(2024年度入学生適用)

修了のためには下表に示すように、必修科目、選択必修科目および選択科目を合わせて32単位を修得するとともに、特別研究の成果を修士論文として提出し、その審査に合格しなければなりません。

| 区分 | 必修/選択 | 開講形態 | 科目名 | 単位数 | 修了要件 単位数 |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 大学院教養科目 | 必修 | セメスター | 「先端理工学基礎演習Ⅰ」 | 2 | 4 | 指導教員担当科目を履修(1年次) |

| 「先端理工学基礎演習Ⅱ」 | 2 | |||||

| 選択 | クォーター | 「英語プレゼンテーションⅠ」 | 1 | - | 「大学院教養科目」の取得単位はフリーゾーンに算入する。 | |

| 「英語プレゼンテーションⅡ」 | 1 | |||||

| 「科学哲学・科学史」 | 1 | |||||

| 集中 | 「RUBeC 演習」 | 4 | ||||

| 特論 | 必修 | 集中 | 「先端理工学研究」 | 1 | 1 | 他コースの「先端理工学研究」はフリーゾーンに算入する。 |

| 選択必修 | クォーター | 「○○○○特論」 ※所属するコース科目から6単位選択必修 |

6 | 11 | 「○○○○特論」の余剰単位はフリーゾーンに算入する。 | |

| 「○○○○特論」 ※所属するコース科目、他コース科目も含めた全特論科目から5単位選択必修 |

5 | |||||

| フリーゾーン | 4 | 4 | 「大学院教養科目」「特論」の余剰単位はフリーゾーンに算入する。 | |||

| 演習 | 必修 | 通年 | 「○○(コース名称)演習」 | 4 | 4 | 指導教員担当科目を履修(2年次) |

| 特別研究 | 必修 | 通年 | 「○○(コース名称)特別研究」 | 8 | 8 | 指導教員担当科目を履修 (1年次・2年次) |

| 修了要件単位数 | 32 | |||||

注意事項

○他コースの先端理工学研究や、「○○○○特論」についても履修することができます。修了要件単位として認められる単位数は上記のとおりです。その上限をこえて履修した科目は随意科目とします。(履修登録制限単位数は設けていません。)

○指導教員担当科目以外の先端理工学基礎演習Ⅰ、先端理工学基礎演習Ⅱは履修することができません。

○他コースの演習、特別研究は履修することができません。

○研究科委員会が特に必要と認めるときは、所定の単位のほかにその指定する科目(学部講義等)を履修しなければなりません。

[電子情報通信コース]

(2024年度入学生適用)

修了のためには下表に示すように、必修科目、選択必修科目および選択科目を合わせて32単位を修得するとともに、特別研究の成果を修士論文として提出し、その審査に合格しなければなりません。

| 区分 | 必修/選択 | 開講形態 | 科目名 | 単位数 | 修了要件 単位数 |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 大学院教養科目 | 必修 | セメスター | 「先端理工学基礎演習Ⅰ」 | 2 | 4 | 指導教員担当科目を履修(1年次) |

| 「先端理工学基礎演習Ⅱ」 | 2 | |||||

| 選択 | クォーター | 「英語プレゼンテーションⅠ」 | 1 | - | 「大学院教養科目」の取得単位はフリーゾーンに算入する。 | |

| 「英語プレゼンテーションⅡ」 | 1 | |||||

| 「科学哲学・科学史」 | 1 | |||||

| 集中 | 「RUBeC 演習」 | 4 | ||||

| 特論 | 必修 | 集中 | 「先端理工学研究(電子情報通信コース)」 | 1 | 1 | 他コースの「先端理工学研究」はフリーゾーンに算入する。 |

| セメスター | 「科学技術英語特論・演習」 | 2 | 2 | |||

| 選択必修 | クォーター | 「○○○○特論」 ※電子情報通信コース科目から4単位選択必修 |

4 | 9 | 「○○○○特論」の余剰単位はフリーゾーンに算入する。 | |

| 「○○○○特論」 ※電子情報通信コース、他コース科目も含めた全特論科目から5単位選択必修 |

5 | |||||

| フリーゾーン | 4 | 4 | 「大学院教養科目」「特論」の余剰単位はフリーゾーンに算入する。 | |||

| 演習 | 必修 | 通年 | 「電子情報通信演習」 | 4 | 4 | 指導教員担当科目を履修(2年次) |

| 特別研究 | 必修 | 通年 | 「電子情報通信特別研究」 | 8 | 8 | 指導教員担当科目を履修 (1年次・2年次) |

| 修了要件単位数 | 32 | |||||

注意事項

○他コースの先端理工学研究や、「○○○○特論」についても履修することができます。修了要件単位として認められる単位数は上記のとおりです。その上限をこえて履修した科目は随意科目とします。(履修登録制限単位数は設けていません。)

○指導教員担当科目以外の先端理工学基礎演習Ⅰ、先端理工学基礎演習Ⅱは履修することができません。

○他コースの演習、特別研究は履修することができません。

○研究科委員会が特に必要と認めるときは、所定の単位のほかにその指定する科目(学部講義等)を履修しなければなりません。

3.開設科目

[数理・情報科学コース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 大学院教養科目 | 先端理工学基礎演習Ⅰ | 1 | 2 | |||

| 先端理工学基礎演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||

| 英語プレゼンテーションⅠ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 英語プレゼンテーションⅡ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 科学哲学・科学史 | 1 | 1 | 白神 達也 | |||

| RUBeC 演習 | 1 | 4 | 大津 広敬ほか | 集中 | ||

| 特論 | 先端理工学研究(数理・情報科学コース) | 1 | 1 | 集中・オムニバス | ||

| 計算科学特論Ⅰ | 1 | 1 | 樋口 三郎 | |||

| 計算科学特論Ⅱ | 1 | 1 | 樋口 三郎 | |||

| 機械学習特論Ⅰ | 1 | 1 | 高橋 隆史 | |||

| 機械学習特論Ⅱ | 1 | 1 | 高橋 隆史 | |||

| 自然言語処理特論Ⅰ | 1 | 1 | 馬 青 | |||

| 自然言語処理特論Ⅱ | 1 | 1 | 馬 青 | |||

| 数学解析特論Ⅰ | 1 | 1 | 川上 竜樹 | |||

| 数学解析特論Ⅱ | 1 | 1 | 川上 竜樹 | |||

| 基礎解析特論Ⅰ | 1 | 1 | 藤原 和将 | |||

| 基礎解析特論Ⅱ | 1 | 1 | 藤原 和将 | |||

| アルゴリズム理論特論Ⅰ | 1 | 1 | 角川 裕次 | |||

| アルゴリズム理論特論Ⅱ | 1 | 1 | 角川 裕次 | |||

| 反応拡散系特論Ⅰ | 1 | 1 | 村川 秀樹 | |||

| 反応拡散系特論Ⅱ | 1 | 1 | 村川 秀樹 | |||

| ソフトウェア理論特論Ⅰ | 1 | 1 | 中野 浩 | |||

| ソフトウェア理論特論Ⅱ | 1 | 1 | 中野 浩 | |||

| 応用幾何特論Ⅰ | 1 | 1 | 山岸 義和 | |||

| 応用幾何特論Ⅱ | 1 | 1 | 山岸 義和 | |||

| 数理モデル特論Ⅰ | 1 | 1 | 松木平淳太 | |||

| 数理モデル特論Ⅱ | 1 | 1 | 松木平淳太 | |||

| 数理科学特論Ⅰ | 1 | 1 | 阪井 一繁 | |||

| 数理科学特論Ⅱ | 1 | 1 | 阪井 一繁 | |||

| 物性物理学特論Ⅰ | 1 | 1 | 飯田 晋司 | |||

| 物性物理学特論Ⅱ | 1 | 1 | 飯田 晋司 | |||

| 非線形解析学特論Ⅰ | 1 | 1 | 深尾 武史 | |||

| 非線形解析学特論Ⅱ | 1 | 1 | 深尾 武史 | |||

| 数理情報科学特論A | 1 | 1 | 飯田 晋司 | 集中 | ||

| 数理情報科学特論B | 1 | 1 | 藤野 昭典(非常勤) | 集中 | ||

| 演習 | 数理・情報科学演習 | 2 | 4 | |||

| 特別研究 | 数理・情報科学特別研究 | 1~2 | 8 | |||

注意事項

○他コース科目の配当年次、単位数、担当教員、当該年度の開講・不開講等は当該コースのページを参照してください。

○「数理・情報科学演習」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の前期科目(2単位)、後期科目(2単位)をそれぞれ履修登録してください。2期(2セメスター)分の履修修了時に科目としての評価(4単位)が行われます。

○「数理・情報科学特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次前期科目、後期科目、2年次前期科目、後期科目(それぞれ2単位)を履修登録してください。4期(4セメスター)分の履修修了時に評価(8単位)が行われます。

○半期休学により学年進行せず1年次に留まった学生は、特別措置として、「先端理工学基礎演習Ⅱ」の単位修得後、2年次配当科目「数理・情報科学演習」の登録を認めます。希望者は先端理工学部教務課へ所定の期間内に申し出てください。

[知能情報メディアコース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 大学院教養科目 | 先端理工学基礎演習Ⅰ | 1 | 2 | |||

| 先端理工学基礎演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||

| 英語プレゼンテーションⅠ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 英語プレゼンテーションⅡ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 科学哲学・科学史 | 1 | 1 | 白神 達也 | |||

| RUBeC 演習 | 1 | 4 | 大津 広敬ほか | 集中 | ||

| 特論 | 先端理工学研究(知能情報メディアコース) | 1 | 1 | 集中・オムニバス | ||

| 言語情報処理特論Ⅰ | 1 | 1 | 吉見 毅彦 | |||

| 言語情報処理特論Ⅱ | 1 | 1 | 吉見 毅彦 | |||

| ソフトウェア科学特論Ⅰ | 1 | 1 | 野村 竜也 | |||

| ソフトウェア科学特論Ⅱ | 1 | 1 | 野村 竜也 | |||

| コンピュータグラフィックス特論Ⅰ | 1 | 1 | 植田 祥明 | |||

| コンピュータグラフィックス特論Ⅱ | 1 | 1 | 藤本雄一郎 | |||

| 信号処理特論 | 1 | 1 | 藤田 和弘 | |||

| 画像処理特論 | 1 | 1 | 藤田 和弘 | |||

| 音響信号処理特論Ⅰ | 1 | 1 | 片岡 章俊 | |||

| 音響信号処理特論Ⅱ | 1 | 1 | 片岡 章俊 | |||

| 知的情報処理特論Ⅰ | 1 | 1 | 三好 力 | |||

| 知的情報処理特論Ⅱ | 1 | 1 | 三好 力 | |||

| 推薦システム特論Ⅰ | 1 | 1 | 奥 健太 | |||

| 推薦システム特論Ⅱ | 1 | 1 | 奥 健太 | |||

| ソフトウェア工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 山本 哲男 | |||

| ソフトウェア工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 山本 哲男 | |||

| 情報システム特論Ⅰ | 1 | 1 | 菅谷 至寛 | |||

| 情報システム特論Ⅱ | 1 | 1 | 菅谷 至寛 | |||

| 情報コミュニケーション特論Ⅰ | 1 | 1 | 渡邉 靖彦 | |||

| 情報コミュニケーション特論Ⅱ | 1 | 1 | 渡邉 靖彦 | |||

| 演習 | 知能情報メディア特別演習 | 2 | 4 | |||

| 特別研究 | 知能情報メディア特別研究 | 1~2 | 8 | |||

注意事項

○他コース科目の配当年次、単位数、担当教員、当該年度の開講・不開講等は当該コースのページを参照してください。

○「知能情報メディア特別演習」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の前期科目(2単位)、後期科目(2単位)をそれぞれ履修登録してください。2期(2セメスター)分の履修修了時に科目としての評価(4単位)が行われます。

○「知能情報メディア特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次前期科目、後期科目、2年次前期科目、後期科目(それぞれ2単位)を履修登録してください。4期(4セメスター)分の履修修了時に評価(8単位)が行われます。

○半期休学により学年進行せず1年次に留まった学生は、特別措置として、「先端理工学基礎演習Ⅱ」の単位修得後、2年次配当科目「知能情報メディア特別演習」の登録を認めます。希望者は先端理工学部教務課へ所定の期間内に申し出てください。

[電子情報通信コース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 大学院教養科目 | 先端理工学基礎演習Ⅰ | 1 | 2 | |||

| 先端理工学基礎演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||

| 英語プレゼンテーションⅠ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 英語プレゼンテーションⅡ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 科学哲学・科学史 | 1 | 1 | 白神 達也 | |||

| RUBeC 演習 | 1 | 4 | 大津 広敬ほか | 集中 | ||

| 特論 | 先端理工学研究(電子情報通信コース) | 1 | 1 | 集中・オムニバス | ||

| 科学技術英語特論・演習※ | 1 | 2 | 小堀 聡ほか | オムニバス | ||

| 電子ディスプレイ特論 | 1 | 1 | 木村 睦 | |||

| 脳型集積回路特論 | 1 | 1 | 木村 睦 | |||

| 電磁波計測特論Ⅰ | 1 | 1 | 張 陽軍 | |||

| 電磁波計測特論Ⅱ | 1 | 1 | 張 陽軍 | |||

| 知能情報特論Ⅰ | 1 | 1 | 木村 昌弘 | |||

| 知能情報特論Ⅱ | 1 | 1 | 木村 昌弘 | |||

| 強化学習特論Ⅰ | 1 | 1 | 植村 渉 | |||

| 強化学習特論Ⅱ | 1 | 1 | 植村 渉 | |||

| 量子工学特論 | 1 | 1 | 山本 伸一 | |||

| ナノテクノロジー工学特論 | 1 | 1 | 山本 伸一 | |||

| マイクロ波通信工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 石崎 俊雄 | |||

| マイクロ波通信工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 石崎 俊雄 | |||

| 人間情報処理特論Ⅰ | 1 | 1 | 酒田 信親 | |||

| 人間情報処理特論Ⅱ | 1 | 1 | 酒田 信親 | |||

| ナノ計測工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 宮戸 祐治 | |||

| ナノ計測工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 宮戸 祐治 | |||

| 電子情報数学特論 | 1 | 1 | 吉田 大盛(非常勤) | |||

| 景観情報学特論 | 1 | 1 | 古関 大樹(非常勤) | |||

| 生体システム特論Ⅰ | 1 | 1 | 小堀 聡 | |||

| 生体システム特論Ⅱ | 1 | 1 | 小堀 聡 | |||

| 電子物性特論Ⅰ | 1 | 1 | 宮戸 祐治 | |||

| 電子物性特論Ⅱ | 1 | 1 | 宮戸 祐治 | |||

| 演習 | 電子情報通信演習 | 2 | 4 | |||

| 特別研究 | 電子情報通信特別研究 | 1~2 | 8 | |||

注意事項

- 「科学技術英語特論・演習」は電子情報通信コース以外の学生は履修することができません。

○他コース科目の配当年次、単位数、担当教員、当該年度の開講・不開講等は当該コースのページを参照してください。

○「電子情報通信演習」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の前期科目(2単位)、後期科目(2単位)をそれぞれ履修登録してください。2期(2セメスター)分の履修修了時に科目としての評価(4単位)が行われます。

○「電子情報通信特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次前期科目、後期科目、2年次前期科目、後期科目(それぞれ2単位)を履修登録してください。4期(4セメスター)分の履修修了時に評価(8単位)が行われます。

○半期休学により学年進行せず1年次に留まった学生は、特別措置として、「先端理工学基礎演習Ⅱ」の単位修得後、2年次配当科目「電子情報通信演習」の登録を認めます。希望者は先端理工学部教務課へ所定の期間内に申し出てください。

[機械工学・ロボティクスコース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 大学院教養科目 | 先端理工学基礎演習Ⅰ | 1 | 2 | |||

| 先端理工学基礎演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||

| 英語プレゼンテーションⅠ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 英語プレゼンテーションⅡ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 科学哲学・科学史 | 1 | 1 | 白神 達也 | |||

| RUBeC 演習 | 1 | 4 | 大津 広敬ほか | 集中 | ||

| 特論 | 先端理工学研究(機械工学・ロボティクスコース) | 1 | 1 | 集中・オムニバス | ||

| エネルギー工学特論 | 1 | 1 | 野口 佳樹 | |||

| 燃焼特論 | 1 | 1 | 野口 佳樹 | |||

| 高速空気力学特論 | 1 | 1 | 大津 広敬 | |||

| 航空宇宙工学特論 | 1 | 1 | 大津 広敬 | |||

| 有限要素法特論 | 1 | 1 | 田原 大輔 | |||

| 計算生体力学特論 | 1 | 1 | 田原 大輔 | |||

| 知能制御特論Ⅰ | 1 | 1 | 永瀬 純也 | |||

| 知能制御特論Ⅱ | 1 | 1 | 永瀬 純也 | |||

| 計測システム特論Ⅰ | 1 | 1 | 左近 拓男 | |||

| 計測システム特論Ⅱ | 1 | 1 | 左近 拓男 | |||

| 精密加工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 小川 圭二 | |||

| 精密加工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 小川 圭二 | |||

| 材料加工特論 | 1 | 1 | 譽田 登 | |||

| 強度評価学特論 | 1 | 1 | 譽田 登 | |||

| 熱流体工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 塩見 洋一 | |||

| 熱流体工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 塩見 洋一 | |||

| 知能システム特論Ⅰ | 1 | 1 | 坂上 憲光 | |||

| 知能システム特論Ⅱ | 1 | 1 | 坂上 憲光 | |||

| 複合材料力学特論Ⅰ | 1 | 1 | 辻上 哲也 | |||

| 複合材料力学特論Ⅱ | 1 | 1 | 辻上 哲也 | |||

| 材料工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 森 正和 | |||

| 材料工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 森 正和 | |||

| ロボット工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 渋谷 恒司 | |||

| ロボット工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 渋谷 恒司 | |||

| 演習 | 機械工学・ロボティクス演習 | 2 | 4 | |||

| 特別研究 | 機械工学・ロボティクス特別研究 | 1~2 | 8 | |||

注意事項

○他コース科目の配当年次、単位数、担当教員、当該年度の開講・不開講等は当該コースのページを参照してください。

○「機械工学・ロボティクス演習」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の前期科目(2単位)、後期科目(2単位)をそれぞれ履修登録してください。2期(2セメスター)分の履修修了時に科目としての評価(4単位)が行われます。

○「機械工学・ロボティクス特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次前期科目、後期科目、2年次前期科目、後期科目(それぞれ2単位)を履修登録してください。4期(4セメスター)分の履修修了時に評価(8単位)が行われます。

○半期休学により学年進行せず1年次に留まった学生は、特別措置として、「先端理工学基礎演習Ⅱ」の単位修得後、2年次配当科目「機械工学・ロボティクス演習」の登録を認めます。希望者は先端理工学部教務課へ所定の期間内に申し出てください。

[応用化学コース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 大学院教養科目 | 先端理工学基礎演習Ⅰ | 1 | 2 | |||

| 先端理工学基礎演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||

| 英語プレゼンテーションⅠ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 英語プレゼンテーションⅡ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 科学哲学・科学史 | 1 | 1 | 白神 達也 | |||

| RUBeC 演習 | 1 | 4 | 大津 広敬ほか | 集中 | ||

| 特論 | 先端理工学研究(応用化学コース) | 1 | 1 | 集中・オムニバス | ||

| 生物化学特論Ⅰ | 1 | 1 | 宮武 智弘 | |||

| 生物化学特論Ⅱ | 1 | 1 | 宮武 智弘 | |||

| 電気化学特論Ⅰ | 1 | 1 | 糟野 潤 | |||

| 電気化学特論Ⅱ | 1 | 1 | 糟野 潤 | |||

| 生体分子工学特論 | 1 | 1 | 富﨑 欣也 | |||

| バイオ計測工学特論 | 1 | 1 | 富﨑 欣也 | |||

| 有機合成化学特論Ⅰ | 1 | 1 | 岩澤 哲郎 | |||

| 有機合成化学特論Ⅱ | 1 | 1 | 岩澤 哲郎 | |||

| 高分子機能科学特論Ⅰ | 1 | 1 | 河内 岳大 | |||

| 高分子機能科学特論Ⅱ | 1 | 1 | 河内 岳大 | |||

| 固体物性化学特論Ⅰ | 1 | 1 | 小寺 康博 | |||

| 固体物性化学特論Ⅱ | 1 | 1 | 小寺 康博 | |||

| 固体化学特論Ⅰ | 1 | 1 | 大柳 満之 | |||

| 固体化学特論Ⅱ | 1 | 1 | 大柳 満之 | |||

| 分析科学特論Ⅰ | 1 | 1 | 藤原 学 | |||

| 分析科学特論Ⅱ | 1 | 1 | 藤原 学 | |||

| 高分子材料工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 中沖 隆彦 | |||

| 高分子材料工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 中沖 隆彦 | |||

| 材料物性測定学特論Ⅰ | 1 | 1 | 白神 達也 | |||

| 材料物性測定学特論Ⅱ | 1 | 1 | 白神 達也 | |||

| 無機機能材料化学特論Ⅰ | 1 | 1 | 青井 芳史 | |||

| 無機機能材料化学特論Ⅱ | 1 | 1 | 青井 芳史 | |||

| 有機機能材料化学特論Ⅰ | 1 | 1 | 清水 洋(非常勤) | |||

| 有機機能材料化学特論Ⅱ | 1 | 1 | 大野 敏信(非常勤) | |||

| 演習 | 応用化学演習 | 2 | 4 | |||

| 特別研究 | 応用化学特別研究 | 1~2 | 8 | |||

注意事項

○他コース科目の配当年次、単位数、担当教員、当該年度の開講・不開講等は当該コースのページを参照してください。

○「応用化学演習」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の前期科目(2単位)、後期科目(2単位)をそれぞれ履修登録してください。2期(2セメスター)分の履修修了時に科目としての評価(4単位)が行われます。

○「応用化学特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次前期科目、後期科目、2年次前期科目、後期科目(それぞれ2単位)を履修登録してください。4期(4セメスター)分の履修修了時に評価(8単位)が行われます。

○半期休学により学年進行せず1年次に留まった学生は、特別措置として、「先端理工学基礎演習Ⅱ」の単位修得後、2年次配当科目「応用化学演習」の登録を認めます。希望者は先端理工学部教務課へ所定の期間内に申し出てください。

[環境科学コース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 大学院教養科目 | 先端理工学基礎演習Ⅰ | 1 | 2 | |||

| 先端理工学基礎演習Ⅱ | 1 | 2 | ||||

| 英語プレゼンテーションⅠ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 英語プレゼンテーションⅡ | 1 | 1 | ジョナサン オーガスティン | |||

| 科学哲学・科学史 | 1 | 1 | 白神 達也 | |||

| RUBeC 演習 | 1 | 4 | 大津 広敬ほか | 集中 | ||

| 特論 | 先端理工学研究(環境科学コース) | 1 | 1 | 集中・オムニバス | ||

| 生産生態学特論Ⅰ | 1 | 1 | 宮浦 富保 | |||

| 生産生態学特論Ⅱ | 1 | 1 | 宮浦 富保 | |||

| 水道工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 浅野 昌弘 | 隔年 | ||

| 水道工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 浅野 昌弘 | 隔年 | ||

| 下水道工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 浅野 昌弘 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 下水道工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 浅野 昌弘 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 水処理工学特論 | 1 | 1 | 岸本 直之 | |||

| 物質移動現象特論 | 1 | 1 | 岸本 直之 | |||

| 多様性生物学特論Ⅰ | 1 | 1 | 横田 岳人 | 隔年 | ||

| 多様性生物学特論Ⅱ | 1 | 1 | 横田 岳人 | 隔年 | ||

| 保全生物学特論Ⅰ | 1 | 1 | 横田 岳人 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 保全生物学特論Ⅱ | 1 | 1 | 横田 岳人 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 生態学とその周辺の先端分析に関する特論Ⅰ | 1 | 1 | 丸山 敦 | 隔年 | ||

| 生態学とその周辺の先端分析に関する特論Ⅱ | 1 | 1 | 丸山 敦 | 隔年 | ||

| 生態学における実証とデータ解析に関する特論Ⅰ | 1 | 1 | 丸山 敦 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 生態学における実証とデータ解析に関する特論Ⅱ | 1 | 1 | 丸山 敦 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 環境生態学特論AⅠ | 1 | 1 | 山中 裕樹 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 環境生態学特論AⅡ | 1 | 1 | 山中 裕樹 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 環境生態学特論BⅠ | 1 | 1 | 山中 裕樹 | 隔年 | ||

| 環境生態学特論BⅡ | 1 | 1 | 山中 裕樹 | 隔年 | ||

| 数理モデリング特論Ⅰ | 1 | 1 | 三木 健 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 数理モデリング特論Ⅱ | 1 | 1 | 三木 健 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 理論生態学特論Ⅰ | 1 | 1 | 篠原 直登(非常勤) | 隔年 | ||

| 理論生態学特論Ⅱ | 1 | 1 | 篠原 直登(非常勤) | 隔年 | ||

| 燃焼工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 水原 詞治 | |||

| 燃焼工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 水原 詞治 | |||

| 資源利活用特論Ⅰ | 1 | 1 | 菊池隆之助 | |||

| 資源利活用特論Ⅱ | 1 | 1 | 菊池隆之助 | |||

| 環境計量特論Ⅰ | 1 | 1 | 奥田 哲士 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 環境計量特論Ⅱ | 1 | 1 | 奥田 哲士 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 資源循環工学特論 | 1 | 1 | 奥田 哲士 | 隔年 | ||

| 廃棄物処理技術特論 | 1 | 1 | 奥田 哲士 | 隔年 | ||

| 環境影響評価特論Ⅰ | 1 | 1 | 藤森 崇 | |||

| 環境影響評価特論Ⅱ | 1 | 1 | 藤森 崇 | |||

| 環境微生物工学特論Ⅰ | 1 | 1 | 越川 博元 | |||

| 環境微生物工学特論Ⅱ | 1 | 1 | 越川 博元 | |||

| 環境動物昆虫学特論Ⅰ | 1 | 1 | 岸本 圭子 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 環境動物昆虫学特論Ⅱ | 1 | 1 | 岸本 圭子 | 2024年度不開講(隔年) | ||

| 動物生態学特論Ⅰ | 1 | 1 | 岸本 圭子 | 隔年 | ||

| 動物生態学特論Ⅱ | 1 | 1 | 岸本 圭子 | 隔年 | ||

| 生態系生態学特論Ⅰ | 1 | 1 | 鎌倉 真依 | |||

| 生態系生態学特論Ⅱ | 1 | 1 | 鎌倉 真依 | |||

| 演習 | 環境科学演習 | 2 | 4 | |||

| 特別研究 | 環境科学特別研究 | 1~2 | 8 | |||

注意事項

○他コース科目の配当年次、単位数、担当教員、当該年度の開講・不開講等は当該コースのページを参照してください。

○「環境科学演習」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の前期科目(2単位)、後期科目(2単位)をそれぞれ履修登録してください。2期(2セメスター)分の履修修了時に科目としての評価(4単位)が行われます。

○「環境科学特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次前期科目、後期科目、2年次前期科目、後期科目(それぞれ2単位)を履修登録してください。4期(4セメスター)分の履修修了時に評価(8単位)が行われます。

○半期休学により学年進行せず1年次に留まった学生は、特別措置として、「先端理工学基礎演習Ⅱ」の単位修得後、2年次配当科目「環境科学演習」の登録を認めます。希望者は先端理工学部教務課へ所定の期間内に申し出てください。

4.学修プログラムについて

先端理工学研究科修士課程では、学生の知的好奇心にこたえるとともに、修了後のキャリアプランをイメージしやすいように、特論科目をグループ化した「学修プログラム」群を設定しています。

各「学修プログラム」は、コースの壁を越えて、それぞれのテーマに結び付いた科目群で構成されていますので、系統的・学際的な履修を行うための指針として活用してください。

| プログラム名:数理生態学 | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 反応拡散系特論Ⅰ | 村川 秀樹 |

| 反応拡散系特論Ⅱ | 村川 秀樹 |

| 理論生態学特論Ⅰ | 篠原 直登 |

| 数理モデリング特論Ⅰ | 三木 健 |

| 数理モデリング特論Ⅱ | 三木 健 |

| プログラム名:数理モデリング | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 反応拡散系特論Ⅰ | 村川 秀樹 |

| 反応拡散系特論Ⅱ | 村川 秀樹 |

| 数理モデル特論Ⅰ | 松木平 淳太 |

| 数理モデル特論Ⅱ | 松木平 淳太 |

| 数理科学特論Ⅰ | 阪井 一繁 |

| 数理科学特論Ⅱ | 阪井 一繁 |

| プログラム名:有限要素法 | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 反応拡散系特論Ⅰ | 村川 秀樹 |

| 反応拡散系特論Ⅱ | 村川 秀樹 |

| 有限要素法特論 | 田原 大輔 |

| 計算生体力学特論 | 田原 大輔 |

| プログラム名:ヒューマンコミュニケーション | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 自然言語処理特論Ⅰ | 馬 青 |

| 自然言語処理特論Ⅱ | 馬 青 |

| 人間情報処理特論Ⅰ | 酒田 信親 |

| 人間情報処理特論Ⅱ | 酒田 信親 |

| 言語情報処理特論Ⅰ | 吉見 毅彦 |

| 言語情報処理特論Ⅱ | 吉見 毅彦 |

| 推薦システム特論Ⅰ | 奥 健太 |

| 推薦システム特論Ⅱ | 奥 健太 |

| 情報コミュニケーション特論Ⅰ | 渡邉 靖彦 |

| 情報コミュニケーション特論Ⅱ | 渡邉 靖彦 |

| プログラム名:ヒューマノイド | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 自然言語処理特論Ⅰ | 馬 青 |

| 自然言語処理特論Ⅱ | 馬 青 |

| 機械学習特論Ⅰ | 高橋 隆史 |

| 機械学習特論Ⅱ | 高橋 隆史 |

| 生体システム特論Ⅰ | 小堀 聡 |

| 生体システム特論Ⅱ | 小堀 聡 |

| 知能システム特論Ⅰ | 坂上 憲光 |

| 知能システム特論Ⅱ | 坂上 憲光 |

| ロボット工学特論Ⅰ | 渋谷 恒司 |

| ロボット工学特論Ⅱ | 渋谷 恒司 |

| プログラム名:データサイエンス | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 機械学習特論Ⅰ | 高橋 隆史 |

| 機械学習特論Ⅱ | 高橋 隆史 |

| 計算科学特論Ⅰ | 樋口 三郎 |

| 計算科学特論Ⅱ | 樋口 三郎 |

| 推薦システム特論Ⅰ | 奥 健太 |

| 推薦システム特論Ⅱ | 奥 健太 |

| 知能情報特論Ⅰ | 木村 昌弘 |

| 知能情報特論Ⅱ | 木村 昌弘 |

| 強化学習特論Ⅰ | 植村 渉 |

| 強化学習特論Ⅱ | 植村 渉 |

| プログラム名:リアル&バーチャルメディア | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 音響信号処理特論Ⅰ | 片岡 章俊 |

| 音響信号処理特論Ⅱ | 片岡 章俊 |

| 信号処理特論 | 藤田 和弘 |

| 画像処理特論 | 藤田 和弘 |

| 言語情報処理特論Ⅰ | 吉見 毅彦 |

| 言語情報処理特論Ⅱ | 吉見 毅彦 |

| コンピュータグラフィックス特論Ⅰ | 植田 祥明 |

| コンピュータグラフィックス特論Ⅱ | 藤本 雄一郎 |

| 情報コミュニケーション特論Ⅰ | 渡邉 靖彦 |

| 情報コミュニケーション特論Ⅱ | 渡邉 靖彦 |

| 人間情報処理特論Ⅰ | 酒田 信親 |

| 人間情報処理特論Ⅱ | 酒田 信親 |

| プログラム名:知能情報ソフトウェア | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| ソフトウェア科学特論Ⅰ | 野村 竜也 |

| ソフトウェア科学特論Ⅱ | 野村 竜也 |

| 知的情報処理特論Ⅰ | 三好 力 |

| 知的情報処理特論Ⅱ | 三好 力 |

| 情報システム特論Ⅰ | 菅谷 至寛 |

| 情報システム特論Ⅱ | 菅谷 至寛 |

| ソフトウェア工学特論Ⅰ | 山本 哲男 |

| ソフトウェア工学特論Ⅱ | 山本 哲男 |

| ソフトウェア理論特論Ⅰ | 中野 浩 |

| ソフトウェア理論特論Ⅱ | 中野 浩 |

| プログラム名:人工知能アルゴリズム | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| ソフトウェア科学特論Ⅰ | 野村 竜也 |

| ソフトウェア科学特論Ⅱ | 野村 竜也 |

| 言語情報処理特論Ⅰ | 吉見 毅彦 |

| 言語情報処理特論Ⅱ | 吉見 毅彦 |

| 推薦システム特論Ⅰ | 奥 健太 |

| 推薦システム特論Ⅱ | 奥 健太 |

| 知能情報特論Ⅰ | 木村 昌弘 |

| 知能情報特論Ⅱ | 木村 昌弘 |

| 強化学習特論Ⅰ | 植村 渉 |

| 強化学習特論Ⅱ | 植村 渉 |

| 機械学習特論Ⅰ | 高橋 隆史 |

| 機械学習特論Ⅱ | 高橋 隆史 |

| 自然言語処理特論Ⅰ | 馬 青 |

| 自然言語処理特論Ⅱ | 馬 青 |

| プログラム名:電子デバイス・マテリアル | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 電子物性特論Ⅰ | 宮戸 祐治 |

| 電子物性特論Ⅱ | 宮戸 祐治 |

| 電子ディスプレイ特論 | 木村 睦 |

| 脳型集積回路特論 | 木村 睦 |

| ナノ計測工学特論Ⅰ | 宮戸 祐治 |

| ナノ計測工学特論Ⅱ | 宮戸 祐治 |

| 量子工学特論 | 山本 伸一 |

| ナノテクノロジー工学特論 | 山本 伸一 |

| 無機機能材料化学特論Ⅰ | 青井 芳史 |

| 無機機能材料化学特論Ⅱ | 青井 芳史 |

| 有機機能材料化学特論Ⅰ | 清水 洋 |

| 有機機能材料化学特論Ⅱ | 大野 敏信 |

| 材料物性測定学特論Ⅰ | 白神 達也 |

| 材料物性測定学特論Ⅱ | 白神 達也 |

| 固体物性化学特論Ⅰ | 小寺 康博 |

| 固体物性化学特論Ⅱ | 小寺 康博 |

| プログラム名:情報通信ネットワーク | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 電子情報数学特論 | 吉田 大盛 |

| マイクロ波通信工学特論Ⅰ | 石崎 俊雄 |

| マイクロ波通信工学特論Ⅱ | 石崎 俊雄 |

| 電磁波計測特論Ⅰ | 張 陽軍 |

| 電磁波計測特論Ⅱ | 張 陽軍 |

| 知能情報特論Ⅰ | 木村 昌弘 |

| 知能情報特論Ⅱ | 木村 昌弘 |

| アルゴリズム理論特論Ⅰ | 角川 裕次 |

| アルゴリズム理論特論Ⅱ | 角川 裕次 |

| 音声・音響信号処理特論Ⅰ | 片岡 章俊 |

| 音声・音響信号処理特論Ⅱ | 片岡 章俊 |

| 情報システム特論Ⅰ | 菅谷 至寛 |

| 情報システム特論Ⅱ | 菅谷 至寛 |

| 情報コミュニケーション特論Ⅰ | 渡邉 靖彦 |

| 情報コミュニケーション特論Ⅱ | 渡邉 靖彦 |

| プログラム名:スマート情報システム | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 電子情報数学特論 | 吉田 大盛 |

| 知能情報特論Ⅰ | 木村 昌弘 |

| 知能情報特論Ⅱ | 木村 昌弘 |

| 強化学習特論Ⅰ | 植村 渉 |

| 強化学習特論Ⅱ | 植村 渉 |

| 生体システム特論Ⅰ | 小堀 聡 |

| 生体システム特論Ⅱ | 小堀 聡 |

| 人間情報処理特論Ⅰ | 酒田 信親 |

| 人間情報処理特論Ⅱ | 酒田 信親 |

| 景観情報学特論 | 古関 大樹 |

| 脳型集積回路特論 | 木村 睦 |

| ソフトウェア工学特論Ⅰ | 山本 哲男 |

| ソフトウェア工学特論Ⅱ | 山本 哲男 |

| 機械学習特論Ⅰ | 高橋 隆史 |

| 機械学習特論Ⅱ | 高橋 隆史 |

| プログラム名:高度先進機械工学 | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 熱流体工学特論Ⅰ | 塩見 洋一 |

| 熱流体工学特論Ⅱ | 塩見 洋一 |

| 高速空気力学特論 | 大津 広敬 |

| 航空宇宙工学特論 | 大津 広敬 |

| エネルギー工学特論 | 野口 佳樹 |

| 燃焼特論 | 野口 佳樹 |

| 材料加工特論 | 譽田 登 |

| 強度評価学特論 | 譽田 登 |

| 複合材料力学特論Ⅰ | 辻上 哲也 |

| 複合材料力学特論Ⅱ | 辻上 哲也 |

| 有限要素法特論 | 田原 大輔 |

| 計算生体力学特論 | 田原 大輔 |

| 精密加工学特論Ⅰ | 小川 圭二 |

| 精密加工学特論Ⅱ | 小川 圭二 |

| 材料工学特論Ⅰ | 森 正和 |

| 材料工学特論Ⅱ | 森 正和 |

| 計測システム特論Ⅰ | 左近 拓男 |

| 計測システム特論Ⅱ | 左近 拓男 |

| プログラム名:高度先端ロボティクス | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| ロボット工学特論Ⅰ | 渋谷 恒司 |

| ロボット工学特論Ⅱ | 渋谷 恒司 |

| 知能システム特論Ⅰ | 坂上 憲光 |

| 知能システム特論Ⅱ | 坂上 憲光 |

| 知能制御特論Ⅰ | 永瀬 純也 |

| 知能制御特論Ⅱ | 永瀬 純也 |

| 複合材料力学特論Ⅰ | 辻上 哲也 |

| 計算生体力学特論 | 田原 大輔 |

| 精密加工学特論Ⅰ | 小川 圭二 |

| 計測システム特論Ⅰ | 左近 拓男 |

| 強化学習特論Ⅰ | 植村 渉 |

| プログラム名:高度熱流体・エネルギー | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 熱流体工学特論Ⅰ | 塩見 洋一 |

| 熱流体工学特論Ⅱ | 塩見 洋一 |

| 高速空気力学特論 | 大津 広敬 |

| 航空宇宙工学特論 | 大津 広敬 |

| エネルギー工学特論 | 野口 佳樹 |

| 燃焼特論 | 野口 佳樹 |

| 反応拡散系特論Ⅰ | 村川 秀樹 |

| 反応拡散系特論Ⅱ | 村川 秀樹 |

| 燃焼工学特論Ⅰ | 水原 詞治 |

| 燃焼工学特論Ⅱ | 水原 詞治 |

| 資源循環工学 | 奥田 哲士 |

| 廃棄物処理技術 | 奥田 哲士 |

| プログラム名:高機能機械材料 | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 複合材料力学特論Ⅰ | 辻上 哲也 |

| 複合材料力学特論Ⅱ | 辻上 哲也 |

| 材料工学特論Ⅰ | 森 正和 |

| 材料工学特論Ⅱ | 森 正和 |

| 有限要素法特論 | 田原 大輔 |

| 計算生体力学特論 | 田原 大輔 |

| 固体化学特論Ⅰ | 大柳 満之 |

| 固体化学特論Ⅱ | 大柳 満之 |

| 無機機能材料化学特論Ⅰ | 青井 芳史 |

| 無機機能材料化学特論Ⅱ | 青井 芳史 |

| 有機機能材料化学特論Ⅰ | 清水 洋 |

| 有機機能材料化学特論Ⅱ | 大野 敏信 |

| プログラム名:無機セラミックス | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 無機機能材料化学特論Ⅰ | 青井 芳史 |

| 無機機能材料化学特論Ⅱ | 青井 芳史 |

| 固体化学特論Ⅰ | 大柳 満之 |

| 固体化学特論Ⅱ | 大柳 満之 |

| 固体物性化学特論Ⅰ | 小寺 康博 |

| 固体物性化学特論Ⅱ | 小寺 康博 |

| 電子ディスプレイ特論 | 木村 睦 |

| ナノテクノロジー工学特論 | 山本 伸一 |

| 材料工学特論Ⅰ | 森 正和 |

| 材料工学特論Ⅱ | 森 正和 |

| プログラム名:有機・高分子機能材料 | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 有機機能材料化学特論Ⅰ | 清水 洋 |

| 有機機能材料化学特論Ⅱ | 大野 敏信 |

| 高分子材料工学特論Ⅰ | 中沖 隆彦 |

| 高分子材料工学特論Ⅱ | 中沖 隆彦 |

| 高分子機能科学特論Ⅰ | 河内 岳大 |

| 高分子機能科学特論Ⅱ | 河内 岳大 |

| 複合材料力学特論Ⅰ | 辻上 哲也 |

| 複合材料力学特論Ⅱ | 辻上 哲也 |

| 資源循環工学 | 奥田 哲士 |

| プログラム名:生体機能 | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 生物化学特論Ⅰ | 宮武 智弘 |

| 生物化学特論Ⅱ | 宮武 智弘 |

| 生体分子工学特論 | 富﨑 欣也 |

| バイオ計測工学特論 | 富﨑 欣也 |

| 有機合成化学特論Ⅰ | 岩澤 哲郎 |

| 有機合成化学特論Ⅱ | 岩澤 哲郎 |

| 生体システム特論Ⅰ | 小堀 聡 |

| 生体システム特論Ⅱ | 小堀 聡 |

| 計算生体力学特論 | 田原 大輔 |

| 生産生態学特論Ⅰ | 宮浦 富保 |

| 生産生態学特論Ⅱ | 宮浦 富保 |

| プログラム名:分析評価 | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 分析科学特論Ⅰ | 藤原 学 |

| 分析科学特論Ⅱ | 藤原 学 |

| 材料物性測定学特論Ⅰ | 白神 達也 |

| 材料物性測定学特論Ⅱ | 白神 達也 |

| 電気化学特論Ⅰ | 糟野 潤 |

| 電気化学特論Ⅱ | 糟野 潤 |

| 水処理工学特論 | 岸本 直之 |

| 環境計量Ⅰ | 奥田 哲士 |

| 環境計量Ⅱ | 奥田 哲士 |

| プログラム名:生態系モニタリング | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 環境生態学特論 AⅠ | 山中 裕樹 |

| 環境生態学特論 AⅡ | 山中 裕樹 |

| 生態学における実証とデータ解析に関する特論Ⅰ | 丸山 敦 |

| 生態学における実証とデータ解析に関する特論Ⅱ | 丸山 敦 |

| 動物生態学特論Ⅰ | 岸本 圭子 |

| 動物生態学特論Ⅱ | 岸本 圭子 |

| 理論生態学特論Ⅰ | 篠原 直登 |

| 理論生態学特論Ⅱ | 篠原 直登 |

| 物質移動現象特論 | 岸本 直之 |

| 森林生態学特論 | 宮浦 富保 |

| 多様性生物学特論 | 横田 岳人 |

| プログラム名:生態環境アセスメント | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 環境生態学特論 BⅠ | 山中 裕樹 |

| 環境生態学特論 BⅡ | 山中 裕樹 |

| 生態学とその周辺の先端分析に関する特論Ⅰ | 丸山 敦 |

| 生態学とその周辺の先端分析に関する特論Ⅱ | 丸山 敦 |

| 環境動物昆虫学特論Ⅰ | 岸本 圭子 |

| 環境動物昆虫学特論Ⅱ | 岸本 圭子 |

| 数理モデリング特論Ⅰ | 三木 健 |

| 数理モデリング特論Ⅱ | 三木 健 |

| 環境影響評価特論Ⅰ | 藤森 崇 |

| 環境影響評価特論Ⅱ | 藤森 崇 |

| 生産生態学特論 | 宮浦 富保 |

| 保全生物学特論 | 横田 岳人 |

| プログラム名:都市環境工学 | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 水道工学特論Ⅰ | 浅野 昌弘 |

| 水道工学特論Ⅱ | 浅野 昌弘 |

| 下水道工学特論Ⅰ | 浅野 昌弘 |

| 下水道工学特論Ⅱ | 浅野 昌弘 |

| 水処理工学特論 | 岸本 直之 |

| 物質移動現象特論 | 岸本 直之 |

| 燃焼工学特論Ⅰ | 水原 詞治 |

| 燃焼工学特論Ⅱ | 水原 詞治 |

| 資源利活用特論Ⅰ | 菊池 隆之助 |

| 資源利活用特論Ⅱ | 菊池 隆之助 |

| 資源循環工学 | 奥田 哲士 |

| 廃棄物処理技術 | 奥田 哲士 |

| 環境微生物工学特論Ⅰ | 越川 博元 |

| 環境微生物工学特論Ⅱ | 越川 博元 |

| プログラム名:環境リスク評価 | |

| 科目名 | 教員名 |

|---|---|

| 環境計量Ⅰ | 奥田 哲士 |

| 環境計量Ⅱ | 奥田 哲士 |

| 環境影響評価特論Ⅰ | 藤森 崇 |

| 環境影響評価特論Ⅱ | 藤森 崇 |

| 分析科学特論Ⅰ | 藤原 学 |

| 分析科学特論Ⅱ | 藤原 学 |

| エネルギー工学特論 | 野口 佳樹 |

| 物質移動現象特論 | 岸本 直之 |

| 環境生態学特論 BⅠ | 山中 裕樹 |

| 環境生態学特論 BⅡ | 山中 裕樹 |

| 環境微生物工学特論Ⅰ | 越川 博元 |

| 環境微生物工学特論Ⅱ | 越川 博元 |

5.ルーブリックについて

数理・情報科学、知能情報メディア、応用化学の3つのコースでは、学修の成果に係る評価を客観的かつ厳格に行うため、その教育理念と目的、学位授与の方針に基づき、修士課程修了者が持つべき基本的な資質、修士論文の内容、修士論文審査・公聴会における発表の3つについて、その評価基準をルーブリックとしてまとめています。ルーブリックとは、達成度を判定する際の評価基準を、いくつかの観点ごと、達成度の段階ごとに定め、表にしたものです。

ルーブリックは、最終的な評価に利用されるだけではなく、学修の過程において、その目標を明確にするとともに、その時点での到達度を自ら把握するための道具となります。適宜、指導教員とともに自分の状況を確認し、その後の学修活動へ反映するようにしてください。

[数理・情報科学コース]

| 観点 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 基本的な資質 | 数学的・数理科学的素養、または、情報社会におけるIT技術を根底から支える理論、技術を修得している。 | いずれの素養、理論、技術もほとんど身につけていない。 | いずれかの素養、理論、技術の一部を習得している。 | いずれかの素養、理論、技術をある程度修得している。 | 高度な数学的・数理科学的素養、または、情報社会におけるIT技術を根底から支える高度な理論、技術を修得しており、更に知識や理論、技術を深めていくことができる。 |

| 創造的活動を自律的に進めることができ、さまざまな問題に柔軟に対処できる。 | 指針が与えられても、問題にほとんど対処できない。 | 指針などが与えられれば、問題に対処できる。 | 専門分野の問題であれば、創造的活動を自律的に進めることができる。 | 創造的活動を自律的に進めることができ、さまざまな問題に柔軟に対処できる。 | |

| 異なる分野を融合して学んでおり、全体的な視野に立って問題解決を図ることができる。 | 専門分野の学びも浅く、狭い視野でも問題解決を図ることはほとんどできない。 | 専門分野を学んでいるが、広い視野に立って問題解決を図ることはできない。 | 専門分野を中心に、その周辺分野も学んでおり、ある程度広い視野に立って問題解決を図ることができる。 | 異なる分野を融合して学んでおり、全体的な視野に立って問題解決を図ることができる。 | |

| 要旨と修士論文 | 要旨は明瞭に書かれており、修士論文の内容を把握できる。 | 明瞭に書かれておらず、内容がほとんど把握できない。 | 分かりにくい点が目立つが、何とか内容を把握することができる。 | 明瞭性にかけるが、内容の把握に支障はない。 | 簡潔かつ明瞭に書かれており、内容が把握しやすい。 |

| 修士論文全文は適切に構成されており、論旨が把握できる。 | 説明の流れが不明確で、論旨がほとんど把握できない。 | 説明に不明確な点が目立つが、何とか論旨を追うことができる。 | 論旨を追うのに支障は無いが、説明の流れが不明確な点が一部に見られる。 | 説明の流れが明確で、論旨が把握しやすい。 | |

| 科学的に正しく結果が導かれている。 | 結果が述べられていない。または、科学的に正しくない結果が述べられている。 | 結果が述べられているが、文章全体の内容との結びつきが悪い。 | ある程度分かりやすく結果が導かれているが、文章全体の内容との対応の不十分な点がある。 | 文章全体の内容を踏まえ、科学的に正しく、明確で整理された結果が導かれている。 | |

| 審査・公聴会 | 発表は適切に構成されており、論旨が把握できる。 | 説明の流れが不明確で、論旨がほとんど把握できない。 | 説明の不明確な点が目立つが、何とか論旨を追うことができる。 | 論旨を追うのに支障は無いが、説明の流れが不明確な点が一部に見られる。 | 説明の流れが明確で、論旨が把握しやすい。 |

| 発表時間はきちんと守られている。 | 与えられた時間に対して、著しく長すぎたり短すぎたりする。 | 与えられた時間は概ね守られているが、そのために重要なポイントを話せないなどの問題が見られる。 | 与えられた時間が守られ、予定の内容をほぼ話すことができる。 | 与えられた時間を有効に使った発表を行える。 | |

| 質問に対する回答は的確である。 | 質問の内容がほとんど理解できず、有効なやり取りが行えない。 | 質問の内容の理解に不十分な点があるが、重要な点については回答できる。 | 質問の内容を理解し、それに対応した回答を行える。 | 質問の内容を十分理解し、背景も含めて的確に回答できる。 |

[知能情報メディアコース]

| 観点 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 基本的な資質 | 備えるべき能力 | リアル&バーチャルメディアに関する知識・技能(画像処理、音響信号処理、言語情報処理、コンピュータフラフィックス、インタラクションに関する知識および技能)を持ち、これらに関する研究開発ができる。 | リアル&バーチャルメディアに関する知識・技能を修得できていない。 | リアル&バーチャルメディアに関する知識・技能を修得している。 | リアル&バーチャルメディアに関する知識・技能を修得し、これらに関する研究開発ができる。 | リアル&バーチャルメディアに関する知識・技能を修得し、これらに関する研究開発ができ、その成果について説明できる。 |

| 知能情報ソフトウェアに関する知識・技能(ソフトウェア工学、ソフトウェア科学、画像・映像の性質に基づく符号化手法、機械学習に関する知識および技能)を持ち、これらに関する研究開発ができる。 | 知能情報ソフトウェアに関する知識・技能を修得できていない。 | 知能情報ソフトウェアに関する知識・技能を修得している。 | 知能情報ソフトウェアに関する知識・技能を修得し、これらに関する研究開発ができる。 | 知能情報ソフトウェアに関する知識・技能を修得し、これらに関する研究開発ができ、その成果について説明できる。 | ||

| 人工知能アルゴリズムに関する知識・技能(マルチエージェントシステムによるシミュレーション、対話型人工知能システムの心理学的評価手法、言語情報処理技術、推薦システムに関する知識および技能)を持ち、これらに関する研究開発ができる。 | 人工知能アルゴリズムに関する知識・技能を修得できていない。 | 人工知能アルゴリズムに関する知識・技能を修得している。 | 人工知能アルゴリズムに関する知識・技能を修得し、これらに関する研究開発ができる。 | 人工知能アルゴリズムに関する知識・技能を修得し、これらに関する研究開発ができ、その成果について説明できる。 | ||

| 自身の専門分野に関する知識や技能が社会とどのように関わるかを考えることができ、説明できる。 | 自身の専門分野に関する知識や技能が社会とどのように関わるかを考えることができない。 | 自身の専門分野に関する知識や技能が社会とどのように関わるかを考えることができるが、適切に説明できない。 | 自身の専門分野に関する知識や技能が社会とどのように関わるかを考えることができ、説明できる。 | 自身の専門分野に関する知識や技能が社会とどのように関わるかを考えることができ、わかりやすく説明できる。 | ||

| 将来発揮することが期待される能力 | 専門分野における先行研究の調査に基づき研究動向を把握し、自ら課題を発見し、研究の問いを立てることができる。 | 専門分野における先行研究の調査に基づき研究動向を把握することができず、自ら課題を発見することも研究の問いを立てることもできない。 | 専門分野における先行研究の調査に基づき研究動向を把握することができるが、自ら課題を発見することはできず、研究の問いを立てることもできない。 | 専門分野における先行研究の調査に基づき研究動向を把握し、自ら課題を発見することができるが、研究の問いを立てることができない。 | 専門分野における先行研究の調査に基づき研究動向を把握し、自ら課題を発見し、研究の問いを立てることができる。 | |

| 論理的で柔軟な思考力を使って知識をつなぎ、組み合わせ、専門知識・技能を活用して、課題を解決できる。 | 専門知識・技能を活用して、課題を解決することができない。 | 専門知識・技能を活用して、課題を解決できるが、その過程や結果については説明できない。 | 専門知識・技能を活用して、課題を解決でき、その過程や結果について説明できる。 | 専門知識・技能を活用して、課題を解決でき、その過程や結果についてわかりやすく説明できる。 | ||

| 思考力・判断力・表現力を使って、成果を論文や口頭発表等で公表することができる。 | 成果を論文や口頭発表等で公表することができない。 | 成果を修士論文にまとめ、修士論文公聴会で公表することができる。 | 成果を国内の学会や研究会等で公表することができる。 | 成果を国際会議や学術論文誌等で公表することができる。 | ||

| 自身の専門性を軸としつつ、様々な事柄に興味・関心を持ち、他分野とも協調しながら課題を解決できる。 | 自身の専門分野における課題も解決できない。 | 自身の専門分野にのみ興味を持ち、自身の専門分野における課題を解決することができる。 | 様々な事柄に興味・関心を持ち、他分野の知見を取り入れて、自身の専門分野における課題を解決することができる。 | 自身の専門性を軸としつつ、様々な事柄に興味・関心を持ち、他分野の課題を解決することができる。 | ||

| 日本語および外国語を使って様々な人と専門的なコミュニケーションを図ることができる。 | 指導教員等のサポートがなければ、専門的なコミュニケーションを図ることができない。 | 国内の学会や研究会において、日本語を使って専門的なコミュニケーションを図ることができる。 | 和文の学術論文誌において、日本語を使って専門的なコミュニケーションを図ることができる。 | 国際会議や英文の学術論文誌において、外国語を使って専門的なコミュニケーションを図ることができる。 | ||

| 要旨と修士論文 | 目的 | 適切な導入 | 唐突に本題に入っており、背景や目的などが述べられていない。 | 背景や目的が述べられているが、分かりにくい点が目立つ。 | 背景や目的が分かりやすく述べられている。 | 読み手がどの程度の予備知識を持っているかを踏まえて、背景や目的について適切に述べている。 |

| 手順 | 全体構成 | 説明の流れが不明確で、論旨が把握できない。 | 説明の不明確な点が目立つが、何とか論旨を追うことができる。 | 論旨を追うのに支障は無いが、説明の流れが不明確な点が一部に見られる。 | 説明の流れが明確で、論旨が把握しやすい。 | |

| 専門用語の使用 | 専門用語の使用がほとんどない。 | 専門用語を使用しているが、使用数が少なく、不適切な使用が目立つ。 | 専門用語を概ね適切に使用しているが、一部に誤用が見られる。 | 専門用語の使用が適切であり、使用数も多い。 | ||

| 結果 | 適切な結論 | 結論が述べられないまま、唐突に終了している。 | 結論が述べられているが、文章全体の内容とのつながりが悪い。 | ある程度分かりやすい結論が述べられているが、文章全体の内容との対応の不十分な点がある。 | 文章全体の内容を踏まえ、明確で整理された結論を述べている。 | |

| 体裁 | 言葉づかい | 言葉づかいに関して公用文にふさわしくない点が目立つ。 | 文章の主語と述語の対応が悪い。 | 言葉づかいが概ね適切である。 | 言葉づかいが適切である。 | |

| 文字、図表、レイアウト | 文字のサイズ、レイアウト、図表が不適切で読みづらい。 | 内容を理解することは可能であるが、文字サイズ、レイアウト、図表が全体的に不適切である。 | 図表が適切に使用されており、文字サイズ、レイアウトとも概ね適切である。 | 分かりやすい図表が使用されており、文字のサイズ、レイアウトが適切である。 | ||

| 審査・公聴会 | 目的 | 適切な導入 | 唐突に本題に入っており、背景や目的などが理解できない。 | 背景や目的が述べられているが、分かりにくい点が目立つ。 | 背景や目的が分かりやすく述べられている。 | 聴衆がどの程度の予備知識を持っているかを踏まえて、背景や目的について適切に述べている。 |

| 手順 | 全体構成 | 説明の流れが不明確で、論旨が把握できない。 | 説明の不明確な点が目立つが、何とか論旨を追うことができる。 | 論旨を追うのに支障は無いが、説明の流れが不明確な点が一部に見られる。 | 説明の流れが明確で、論旨が把握しやすい。 | |

| 専門用語の使用 | 専門用語の使用がほとんどない。 | 専門用語を使用しているが、使用数が少なく、不適切な使用が目立つ。 | 専門用語を概ね適切に使用しているが、一部に誤用が見られる。 | 専門用語の使用が適切であり、使用数も多い。 | ||

| 結果 | 適切な結論 | 結論が述べられないまま、唐突に発表を終了している。 | 結論が述べられているが、発表内容とのつながりが悪い。 | ある程度分かりやすい結論が述べられているが、発表内容との対応の不十分な点がある。 | 発表全体の内容を踏まえ、明確で整理された結論を述べている。 | |

| 体裁 | 言葉づかい | 言葉づかいや発表態度に関して公式の場にふさわしくない点が目立つ。 | 言葉づかいや発表態度が概ね適切である。 | 言葉づかいや発表態度が適切である。 | 対象とする聴衆に応じて、臨機応変な言葉づかいや態度で発表できる。 | |

| 聞きやすさ | 声が小さい、不明瞭などにより、著しく聞き取りづらい。 | 一部に聞き取りにくい点がある。 | 声量が十分で、聞き取るのに全く支障がない。 | 声量が十分で抑揚があり、明瞭で分かりやすい。 | ||

| 発表スライド | 文字のサイズ、分量が不適切で読みづらく、図表の使用が見られず、分かりにくい。 | 内容を理解することは可能であるが、文字サイズや分量が全体的に不適切である。 | 図表が適切に使用されており、文字サイズ、分量とも概ね適切である。 | 分かりやすい図表が多用されており、文字のサイズ、分量が適切で、重要な点が色分けされている。 | ||

| 発表時間 | 与えられた時間に対して、著しく長すぎたり短すぎたりする。 | 与えられた時間は概ね守られているが、そのために重要なポイントを話せないなどの重大な問題が見られる。 | 与えられた時間が守られ、予定の内容を話すことができるが、話す速さに無理がある。 | 与えられた時間を有効に使った発表を行える。 | ||

| 質疑 | 質疑に対する応答 | 質問の内容がほとんど理解できず、有効なやり取りが行えない。 | 質問の内容の理解に不十分な点があったが、重要な点については回答できる。 | 質問の内容を理解し、それに対応した回答を行える。 | 質問の内容を十分理解し、背景も含めて適切に回答できる。 |

[応用化学コース]

| 観点 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 基本的な資質 | 物質や材料に関する高度な専門知識を体系的に身につけ、それらを応用することによって、問題解決の方法を見いだすことができる。 | 科学の基礎・原理・原則に対する知識を身に着けておらず、課題を解決するための実験・研究計画が立案できない。 | 科学の基礎・原理・原則に対する知識を身に着けており、それに基づいた論理的思考が最低限できている。課題を解決するための実験・研究計画を少しは立案でき、それを最低限実行できている。 | 科学の基礎・原理・原則に対する知識を身に着けており、それに基づいた論理的思考ができている。課題を解決するための実験・研究計画が立案でき、それを実行できている。 | 科学の基礎・原理・原則に対する知識を十分身に着けており、それに基づいた論理的思考ができており、成果につなげている。課題を解決するための実験・研究計画が立案でき、それを実行できており、問題を解決に導くことができている。 |

| 共生や循環の考え方に基づいた技術者倫理を身につけ、それを元に行動することができる。 | 共生や循環の考え方に基づく思考法、倫理観、健全な常識が身に付いていない。 | 共生や循環の考え方に基づく思考法、倫理観、健全な常識が概ね身に付いているが、十分に説明することができない。 | 共生や循環の考え方に基づく思考法が身に付いており、行動ができている。高い倫理観と健全な常識が身に付いており、ある程度の発言・説明ができる。 | 共生や循環の考え方に基づく思考法が身に付いており、常に積極的に行動ができている。高い倫理観と健全な常識が身に付いており、発言・説明ができ、周囲に良い影響を与えている。 | |

| 自己の知識や技能を常にアップデートする習慣をもつことによって、社会における多様な課題に対応し、社会の福利に寄与することができるようになる。 | 自分の知識や能力のアップデートや科学技術の広い範囲にわたる動向に関心がなく、論理的思考に基づいた、科学技術に関する問題の分析・整理ができていない。 | 科学技術の広い範囲にわたる動向に関心はあり、最低限の知識や能力をアップデートする習慣が身についている。論理的思考に基づいた、科学技術に関する問題の分析・整理ができている。 | 科学技術の広い範囲にわたる動向に関心はあり、自分の知識や能力をアップデートする習慣が身に付いている。論理的思考に基づいた、科学技術に関する問題の分析・整理ができ、想定される課題の提示ができる。 | 科学技術の広い範囲にわたる動向に関心があり、自分の知識や能力を常にアップデートするように心がけており、成果につなげている。論理的思考に基づいた、科学技術に関する問題の分析・整理ができ、自ら進んで課題の提示ができる。 | |

| 要旨と修士論文 | 要旨は明瞭に書かれており、修士論文の内容を把握できる | 明確に書かれておらず、内容がほとんど把握できない。 | 分かりにくい点が目立つが、何とか内容を把握することができる。 | 明瞭性にかけるが、内容の把握に支障はない。 | 簡潔かつ明瞭に書かれており、内容が把握しやすい。 |

| 修士論文全文は順序立てて明瞭に書かれており、論旨が把握できる。 | 「緒言・実験方法・結果・考察」の要素の一部が含まれておらず、形式が整っていない。もしくは、説明が不十分で論旨を把握できない。 | 「緒言・実験方法・結果・考察」の要素はすべてふくまれているが、順序だてて説明されていない部分が多く、論旨を把握しにくい。 | 「緒言・実験方法・結果・考察」の要素はすべて含まれており、説明が不十分なところが一部あるものの、何とか論旨を把握できる。 | 「緒言・実験方法・結果・考察」の要素がすべて含まれており、いずれの説明も十分で、論旨を把握できる。 | |

| 論旨を支える科学的信頼性が担保されている。 | 研究の手法の妥当性が担保されていない。 | 論旨を支えるに足るデータが不足なく取得されているが、データの解析および議論が不十分である。 | 論旨を支えるに足る十分量のデータが得られているが、結果の信頼性を担保するためのデータ解析や議論に一部、不十分な点が見られる。 | 論旨を支えるデータが妥当な手法で取得され、適切にデータ解析と議論がなされている。 | |

| 審査・公聴会 | 発表は論理的に筋道立ててなされており、論旨が把握できる。 | 「緒言・実験方法・結果・考察」の要素の一部が含まれておらず、説明が不十分で論旨をほとんど把握できない。 | 「緒言・実験方法・結果・考察」の要素はすべてふくまれているが、説明が不十分で論旨を把握しにくい。 | 「緒言・実験方法・結果・考察」の要素はすべて含まれており、説明が不十分なところが一部あるものの、何とか論旨を把握できる。 | 「緒言・実験方法・結果・考察」の要素がすべて含まれており、いずれの説明も十分で、論旨を把握できる。 |

| 発表時間はきちんと守られている。 | 与えられた時間に対して、著しく短い。 (10 分未満) |

発表が冗長で与えられた時間よりも著しく長く(20分以上)、そのために重要なポイントが伝えられないなど問題が見られる。 | 与えられた時間が概ね守られており(延長2分以内)、予定の内容をほぼ話すことができる。 | 与えられた時間がよく守られており(発表時間に対して30秒程度以内)、時間を有効に使った発表を行える。 | |

| 質問に対する回答は的確である | 質問の内容に沿った的確な回答がほとんどできない。 | 質問の内容に沿った的確な回答が一部できる。 | 質問の内容に沿った的確な回答が概ねできる。 | 質問の内容にかかわる背景も含めて、的確な回答ができる。 |

6.単位互換制度について

龍谷大学は、明治大学及び広島大学と大学間交流に関する包括協定を結んでおり、本学先端理工学研究科は、明治大学大学院理工学研究科・先端数理科学研究科及び広島大学大学院理学研究科と単位互換に係る覚書を締結しています。

これにより本学先端理工学研究科の学生は明治大学大学院及び広島大学大学院の科目を受講することできます。合格した科目は「数理情報科学特論A」および「数理情報科学特論B」として修了要件に含めることができます。ただし、各1単位を超えて修得した部分は随意科目扱いとし、修了要件単位には算入しません。

出願時期、集中講義実施時期、単位互換科目などの詳細は、先端理工学部教務課で確認してください。

【3】履修方法および開設科目(博士後期課程)

1.履修方法

1)学期

| 第1学期 | 4月1日から9月30日まで |

| 第2学期 | 10月1日から3月31日まで |

2)履修方法

先端理工学研究科博士後期課程では以下のような科目が開設されています。それぞれ、修得すべき単位に関する要件が定められていますので、それを満たさなければなりません。(詳細は下記の「単位要件」一覧を確認してください。)

| 研究科共通科目 | 必修の「サイエンスコミュニケーション」。 |

| 特別講義 | コースごとに開講される各専門分野に関する講義科目。指導教員の指示を受け履修します。在学期間を短縮して修了する場合は「高度専門研究特別講義」の修得が必要です。 |

| 特別研究 | 各指導教員の指導の下、3年間にまたがり、各自のテーマについて研究を行う必修科目。最終的に研究成果を博士論文として提出し、博士論文公聴会において発表します。 |

2.単位要件

[数理・情報科学コース、知能情報メディアコース、電子情報通信コース、機械工学・ロボティクスコース、応用化学コース、環境科学コース]

(2024年度入学生適用)

修了のためには下表に示すように、サイエンスコミュニケーション2単位及び、指導教員の指導により専攻する分野の特別研究12単位を修得しなければなりません。

さらに博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格しなければなりません。

| 区分 | 必修/選択 | 開講形態 | 科目名 | 単位数 | 修了要件 単位数 |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 研究科共通科目 | 必修 | 集中 | 「サイエンスコミュニケーション」 | 2 | 2 | 博士 1年次履修科目とする。 |

| 特別研究 | 必修 | 集中 | 「○○○特別研究」 | 12 | 12 | 指導教員担当科目を履修 (1~3年次) |

| 特別講義 | 選択 | セメスター | 「○○○特別講義」 | 2 | - | |

| 修了要件単位数 | 14 | |||||

注意事項

○他コースの特別講義は履修することができません。

○在学期間を短縮し修了する場合には、上記に加えて「高度専門研究特別講義」(2単位)を履修しなければなりません。

○研究科委員会が特に必要と認めるときは、所定の単位のほかにその指定する科目(学部講義等)を履修しなければなりません。

3.開設科目

[数理・情報科学コース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 研究科共通科目 | サイエンスコミュニケーション | 1 | 2 | 富﨑 欣也 | 集中 | |

| 特別講義 | 数理解析特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 川上 竜樹 深尾 武史 |

||

| 数理解析特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 山岸 義和 藤原 和将 |

|||

| 応用数理特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 樋口 三郎 | |||

| 応用数理特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 松木平 淳太 村川 秀樹 |

|||

| 情報科学特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 高橋 隆史 馬 青 |

|||

| 情報科学特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 角川 裕次 中野 浩 |

|||

| 高度専門研究特別講義 | 1 | 2 | ||||

| 特別研究 | 数理解析特別研究 | 1~3 | 12 | 川上 竜樹 深尾 武史 山岸 義和 藤原 和将 |

||

| 応用数理特別研究 | 1~3 | 12 | 樋口 三郎 松木平 淳太 村川 秀樹 |

|||

| 情報科学特別研究 | 1~3 | 12 | 角川 裕次 高橋 隆史 中野 浩 馬 青 |

|||

注意事項

「○○○特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次科目、2年次科目、3年次科目(それぞれ4単位)を履修登録してください。3年分の履修修了時に評価(12単位)が行われます。

[知能情報メディアコース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 研究科共通科目 | サイエンスコミュニケーション | 1 | 2 | 富﨑 欣也 | 集中 | |

| 特別講義 | 知能情報システム特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 菅谷 至寛 | ||

| 知能情報システム特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 片岡章 俊 | |||

| ソフトウェア科学特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 三好 力 山本 哲男 |

|||

| ソフトウェア科学特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 野村 竜也 吉見 毅彦 |

|||

| メディア工学特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 藤田 和弘 | |||

| メディア工学特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 藤本 雄一郎 | |||

| 高度専門研究特別講義 | 1 | 2 | ||||

| 特別研究 | 知能情報システム特別研究 | 1~3 | 12 | 片岡 章俊 菅谷 至寛 |

||

| ソフトウェア科学特別研究 | 1~3 | 12 | 野村 竜也 三好 力 山本 哲男 吉見 毅彦 |

|||

| メディア工学特別研究 | 1~3 | 12 | 藤田 和弘 | |||

注意事項

「○○○特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次科目、2年次科目、3年次科目(それぞれ4単位)を履修登録してください。3年分の履修修了時に評価(12単位)が行われます。

[電子情報通信コース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 研究科共通科目 | サイエンスコミュニケーション | 1 | 2 | 富﨑 欣也 | 集中 | |

| 特別講義 | 電子情報基礎特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 木村 睦 山本 伸一 |

||

| 電子情報基礎特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 宮戸 祐治 | |||

| 情報処理機構特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 木村 昌弘 | |||

| 情報処理機構特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 小堀 聡 酒田 信親 |

|||

| 情報システム特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 張 陽軍 | |||

| 情報システム特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 石崎 俊雄 植村 渉 |

|||

| 高度専門研究特別講義 | 1 | 2 | ||||

| 特別研究 | 電子情報基礎特別研究 | 1~3 | 12 | 木村 睦 宮戸 祐治 山本 伸一 |

||

| 情報処理機構特別研究 | 1~3 | 12 | 木村昌弘 小堀 聡 酒田 信親 |

|||

| 情報システム特別研究 | 1~3 | 12 | 石崎 俊雄 植村 渉 張 陽軍 |

|||

注意事項

「○○○特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次科目、2年次科目、3年次科目(それぞれ4単位)を履修登録してください。3年分の履修修了時に評価(12単位)が行われます。

[機械工学・ロボティクスコース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 研究科共通科目 | サイエンスコミュニケーション | 1 | 2 | 富﨑 欣也 | 集中 | |

| 特別講義 | 力学特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 辻上 哲也 田原 大輔 |

||

| 力学特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 譽田 登 | |||

| エネルギー特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 塩見 洋一 | |||

| エネルギー特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 大津 広敬 | |||

| システム特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 坂上 憲光 渋谷 恒司 |

|||

| システム特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 小川圭二 左近 拓男 永瀬 純也 |

|||

| 高度専門研究特別講義 | 1 | 2 | ||||

| 特別研究 | 力学特別研究 | 1~3 | 12 | 譽田 登 田原 大輔 辻上 哲也 |

||

| エネルギー特別研究 | 1~3 | 12 | 大津 広敬 塩見 洋一 |

|||

| システム特別研究 | 1~3 | 12 | 小川 圭二 坂上 憲光 左近 拓男 渋谷 恒司 永瀬 純也 |

|||

注意事項

「○○○特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次科目、2年次科目、3年次科目(それぞれ4単位)を履修登録してください。3年分の履修修了時に評価(12単位)が行われます。

[応用化学コース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 研究科共通科目 | サイエンスコミュニケーション | 1 | 2 | 富﨑 欣也 | 集中 | |

| 特別講義 | 物質評価法特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 宮武 智弘 | ||

| 物質評価法特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 藤原 学 | |||

| 無機材料特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 小寺 康博 | |||

| 無機材料特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 大柳 満之 青井 芳史 |

|||

| 有機・高分子材料特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 岩澤 哲郎 | |||

| 有機・高分子材料特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 富﨑 欣也 中沖 隆彦 河内 岳大 |

|||

| 高度専門研究特別講義 | 1 | 2 | ||||

| 特別研究 | 物質評価法特別研究 | 1~3 | 12 | 藤原 学 宮武 智弘 |

||

| 無機材料特別研究 | 1~3 | 12 | 青井 芳史 大柳 満之 小寺 康博 |

|||

| 有機・高分子材料特別研究 | 1~3 | 12 | 岩澤 哲郎 河内 岳大 富﨑 欣也 中沖 隆彦 |

|||

注意事項

「○○○特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次科目、2年次科目、3年次科目(それぞれ4単位)を履修登録してください。3年分の履修修了時に評価(12単位)が行われます。

[環境科学コース]

(2024年度入学生適用)

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |

| 必修 | 選択 | |||||

| 研究科共通科目 | サイエンスコミュニケーション | 1 | 2 | 富 﨑 欣 也 | 集中 | |

| 特別講義 | 生態学特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 岸本 圭子 丸山 敦 山中 裕樹 横田 岳人 |

||

| 生態学特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 岸本 圭子 丸山 敦 山中 裕樹 横田 岳人 |

|||

| エコロジー工学特別講義Ⅰ | 1 | 2 | 奥田 哲士 菊池 隆之助 岸本 直之 越川 博元 藤森 崇 |

|||

| エコロジー工学特別講義Ⅱ | 1 | 2 | 奥田 哲士 菊池 隆之助 岸本 直之 越川 博元 藤森 崇 |

|||

| 高度専門研究特別講義 | 1 | 2 | ||||

| 特別研究 | 生態学特別研究 | 1~3 | 12 | 岸本 圭子 丸山 敦 山中 裕樹 横田 岳人 |

||

| エコロジー工学特別研究 | 1~3 | 12 | 奥田 哲士 菊池 隆之助 岸本 直之 越川 博元 藤森 崇 |

|||

注意事項

「○○○特別研究」は継続履修科目です。所属する研究室指導教員の1年次科目、2年次科目、3年次科目(それぞれ4単位)を履修登録してください。3年分の履修修了時に評価(12単位)が行われます。

【4】オンライン授業について

【5】履修登録

1.授業時間

本学における1回の授業時間は、90分です。なお、それぞれの授業時間を「講時」といいます。年間を通じて各講時の時間帯は次のとおりです。

| 1講時 | 2講時 | 3講時 | 4講時 | 5講時 | |

| 開始時刻 | 9:15 | 11:00 | 13:30 | 15:15 | 16:55 |

| 終了時刻 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 16:45 | 18:25 |

2.履修登録制度

履修登録とは、科目を履修するための手続きです。この登録をしていなければ、仮にその授業に出席したとしても、試験を受けることや単位認定を受けることはできません。履修登録は、学修計画の基礎となるものであり、登録が有効に行われるようすべて自分の責任において取り組まなければなりません。

3.履修登録の注意事項

- 履修登録した授業科目でなければ、受講・受験・単位の修得はできません。

- 重複登録(同一時間帯に2科目以上履修登録すること)はできません。

- 既に単位を修得した科目を再び履修登録することはできません。

- 指定された履修登録日以後の変更・追加・取消は認めません。ただし、登録エラーがあった場合はこの限りではありません。

- 時間割、教室、担当者等について変更が生じる場合があるので、随時ポータルサイトで確認してください。

- 履修登録にあたって、不明な点があれば、先端理工学部教務課窓口に相談してください。

- Web履修登録画面から、必ず定められた期日に登録してください。

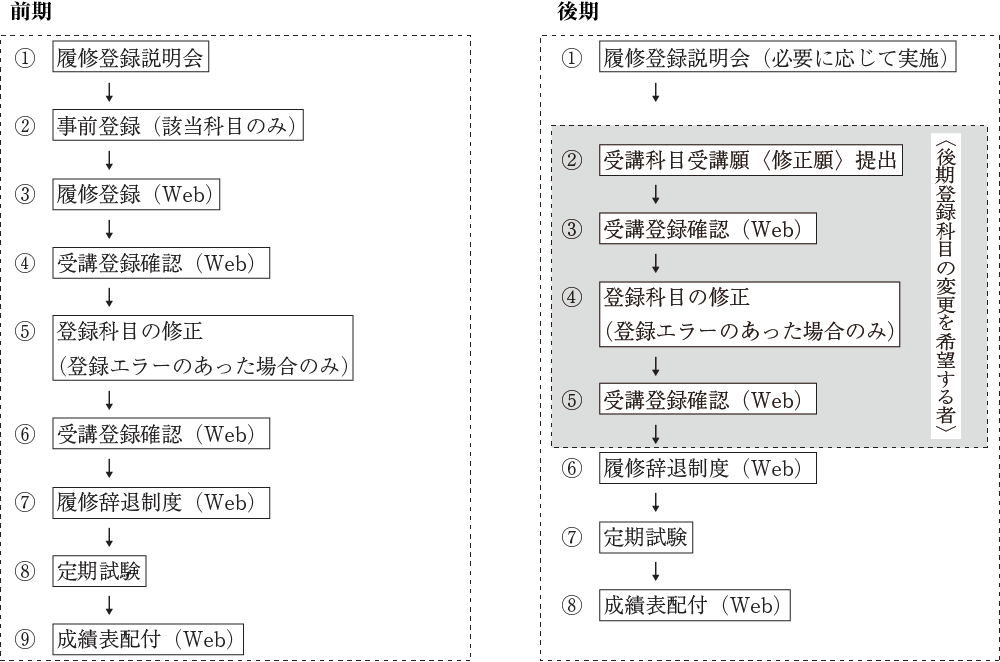

4.履修登録手続のスケジュール

①修士課程の学生は、前期に1年分の履修登録を行います。博士後期課程の学生は別途指示します。

| 年1回登録 | ★前期:通年・前期・後期・1Q・2Q・3Q・4Q科目登録 |

| 後期:後期・3Q・4Q科目の変更のみ受付 |

②サマーセッションを利用して開講される科目については、下記の取扱となります。

| 区分 | 期間・留意事項 |

| サマーセッション | ・開講期間・開講場所等については、ポータルサイト等で確認してください。 ・前期に履修登録が必要です。 ・成績評価は後期に行います。 |

③履修登録に関する手続きのスケジュールは次の頁のとおりです。

注意事項

●前期登録時は、その年度に履修しようとする全科目を登録してください。

5.履修登録の確認

本人が登録した授業科目は、登録完了後、各自がその場で「受講登録確認表」を出力し、正しく登録されているかどうかを必ず確認してください。受講登録確認表について、不備もしくは質問がある場合は、ただちに、先端理工学部教務課窓口に申し出てください。

もし、確認せずに間違ったまま登録を放置しておくと、受講している科目が無効となるので注意してください。

6.単位の認定

一つの授業科目に定められた所定の単位を修得するためには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

- 単位の認定を受けようとする科目について、履修登録をすること。

- その科目の授業に出席し、必要な学修をすること。

- その科目の試験を受け、その成績評価で合格(60点以上)をすること(レポート、論文等をもって試験とする場合等があり、必ずしも教室における筆記試験とは限らない。詳細はシラバスの成績の評価の方法で確認してください)。

7.学部科目履修について

「龍谷大学大学院先端理工学研究科学生の学部科目履修に関する内規」に従い、履修することができます。履修登録日までに履修登録票(用紙は先端理工学部教務課)を提出し、許可を得なければなりません。

8.履修辞退制度

※受講登録確認時に行う修正とは異なりますので、注意してください。

⑴「履修辞退制度」とは

「履修辞退制度」とは、受講者が授業を受けてみたものの、『授業内容が学修したいものと著しく違っていた場合』や『受講者自身が授業について行ける状況にまったくない場合』など、やむを得ない理由がある場合に自分自身の判断で履修を辞退することができる制度のことです。

この制度は、履修登録の確認時における登録不備によって修正が必要となる場合の「履修登録修正」とは異なり、履修登録がすべて確定した後に、上記のような理由によって受講者自身が定められた期間に履修辞退の申し出をすることができるものです。「履修登録修正」は登録情報を「修正」や「取消」するものであり、以前の履歴は一切残りませんが、「履修辞退」は、「履修登録」および「履修辞退」の履歴が記録として残ります。

受講者のみなさんはこの「履修辞退制度」を安易に利用するのではなく、「履修要項」および「シラバス」を熟読して学修計画をしっかりと立て、慎重な履修登録をするよう十分留意する必要があります。

⑵履修辞退による成績評価のあり方

本学が設定する履修辞退の申し出期間中に辞退を申し出た場合、当該授業科目の成績評価は行ないません。したがって、履修辞退した科目は平均点やGPAの計算対象から除外されるとともに、成績証明書への記載対象からも除外されます。なお、各学期に配付される個人別の成績表には、履修履歴および履修辞退履歴として「J」の記号が記載されます。

⑶履修辞退できない科目

- 必修科目(先端理工学基礎演習Ⅰ、先端理工学基礎演習Ⅱ、先端理工学研究(自コースのみ)、演習、特別研究、科学技術英語特論・演習、サイエンスコミュニケーション)

- 事前登録が必要となる科目(英語プレゼンテーションⅠ、英語プレゼンテーションⅡ、RUBeC演習)

- 集中講義期間に実施される科目

- 単位互換科目

- 教育実習、介護等体験に関する科目

- その他、上記以外に研究科が設定する科目(別途指示)

⑷履修辞退の申出期間

履修辞退の申出期間は各学期において1週間程度設けられています。履修説明会・ポータルサイト・学生手帳等で確認してください。

⑸履修辞退の申出方法

履修辞退の申出期間にポータルサイトの「Web履修辞退申請」から申請してください。受付期間中に、ポータルサイトを利用した申請が出来ない理由を有する者は、先端理工学部教務課に相談してください。

⑹留意事項

通年科目について第1学期(前期)履修辞退期間中に履修辞退の申し出をした場合、履修辞退した科目の同一曜講時に後期開講科目及び3Q・4Q科目を履修登録することができます。

検索

検索