Need Help?

学修生活の手引き

最終更新日: 2025年3月10日

【1】窓口事務・保健管理センター・障がい学生支援室

1.窓口事務

1)窓口取扱時間

窓口取扱時間は下記サイトで確認してください。

2)届出書・願書および各種証明書

所属学部教務課窓口で取り扱う届書、願書については所属学部教務課窓口で受け取ることができます(本学所定のものを使用してください)。

なお、受付は窓口の開室日に限ります。

(1)届書※印のものは、保証人の連署が必要。

| 事項 | 添付書類 |

|---|---|

| ※保証人を変更する場合 | 特になし |

| 住所を変更する場合 (本人・保証人・緊急連絡先・学費請求先) |

特になし |

| 改姓名・学生本人の転籍の場合 | 住民票記載事項証明書 |

(2)願書※印のものは、保証人の連署が必要。

| 様式 | 添付書類 | 受付期間 |

|---|---|---|

| ※休学願 | 理由書または診断書 |

○1年間・第1学期休学 ○第2学期休学 |

| ※復学願 | 理由書 ※疾病の場合は回復した旨の診断書 |

○第1学期復学 ○第2学期復学 |

| ※退学願 | 理由書または診断書、学生証 | |

| 追試験受験願 | 理由書、追試験料納付書、診断書等の証明書 | 当該科目の試験日を含め4日以内 (土・日・祝日は含まない。) |

3)各種証明書の交付について

各種証明書については下記ページを確認してください。

各種証明書発行について

学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)、団体旅行割引証(団体割引)

4)裁判員制度に伴い裁判員(候補者)に選任された場合の手続きについて

2009年5月施行の「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(「裁判員法」)に伴い、みなさんが裁判員(候補者)に選任される可能性があります。

「呼出状」が届いて教育上の配慮が必要な場合は、速やかに所属学部教務課に相談してください。

裁判員(候補者)を務める場合は、当該学部長から当該授業科目を授業欠席することおよびそれによる教育上の不利益について講義担当者に配慮を求めることとします。試験については追試で対応することとし、追試料は無料とします。

2.保健管理センター

保健管理センターの利用については、本学『保健管理センター』に掲載しています。

(https://www.ryukoku.ac.jp/hoken/)

毎年、4月には学生の定期健康診断が実施されますので、日程をHPで確認するようにしてください。

その他、主に次の情報を掲載しています。

- 緊急時には

- 学校感染症に罹患した場合には

- カウンセラーに相談したい

- 保健師・看護師に相談したい

- 医師の診療を受けたい

- 急な怪我をした

- タバコをやめたい

- 健康チェックをしたい

- 健康診断

- 健康診断証明書・健康診断書発行について

- AEDについて知りたい

3.障がい学生支援室

障がい学生支援室は、すべての学生が社会参加に向けて主体的に取り組むことを支援するという視点に立ち、障がいのある学生の学修や学生生活上の困難に対し、様々な相談、支援を行っています。また、障がいのある学生とサポートをする学生、その他すべての学生や教職員が互いに理解し、尊重し合える関係づくりを目指し、サポーター養成や研修会、交流会などにも取り組んでいます。詳しくは、本学HP『障がい学生支援室』に掲載しています。

(https://www.ryukoku.ac.jp/support/)

HPでは主に次の情報を掲載しています。

- 障がいのある学生への支援について

- 支援を希望される方へ(支援の内容、支援の申し出方法、障がい学生支援室の紹介)

- 支援をしたい方へ(学生スタッフ募集)

- 教職員のみなさんへ

- 障がいのある受験生の方へ

- アクセス・お問い合わせ

【2】授業等の休講措置に関する取扱基準 (自然災害及び交通機関不通時の授業及び定期試験の取扱について)

自然災害及び交通機関不通時の授業及び定期試験の取扱については、「授業等の休講措置に関する取扱基準」によります。

○授業等の休講措置に関する取扱基準:

https://www.ryukoku.ac.jp/campus_career/support/classinfo/disaster.html

「授業等の休講措置に関する取扱基準」に定める自然災害及び交通機関不通時の授業等の実施有無については、以下の方法で確認することができます。

| 確認方法 | 説明 |

|---|---|

|

(1)龍谷大学ホームページ  |

トップページに「重要なお知らせ」として授業実施の有無を記載します。 |

|

(2)ポータルサイト  |

ポータルサイトのログイン画面に、ホームページと同様の情報を記載します。 |

|

(3)公式X(旧Twitter)「龍谷大学(緊急連絡用)」  |

大学全体に関わる緊急情報の速報発信を目的として、本学公式X(旧Twitter)アカウントを開設しています。ここからホームページと同様の情報を発信します。 |

※緊急時は、大学ホームページおよびポータルサイトへのアクセスが集中し、サイトを閲覧できなくなる可能性がありますので、公式X(旧Twitter)「龍谷大学(緊急連絡用)」の利用を推奨します。

【3】学籍の取り扱い

1.学籍とは

「学籍」とはその学校の在学者としての身分を意味する用語です。学籍は入学によって発生し、入学は大学が行った入学許可に対して学生の入学諸手続きが完了することにより成立します。学籍は卒業・修了により消滅します。

なお、休学期間、進級や卒業の時期等、学籍の取り扱いは1学年間(1年間)あるいは1学期間(半年間)のいずれかであり、クォーター単位の休学や学費納入等はできません(クォーターはあくまでも授業科目の開講方式の1つです)。

2.学籍簿

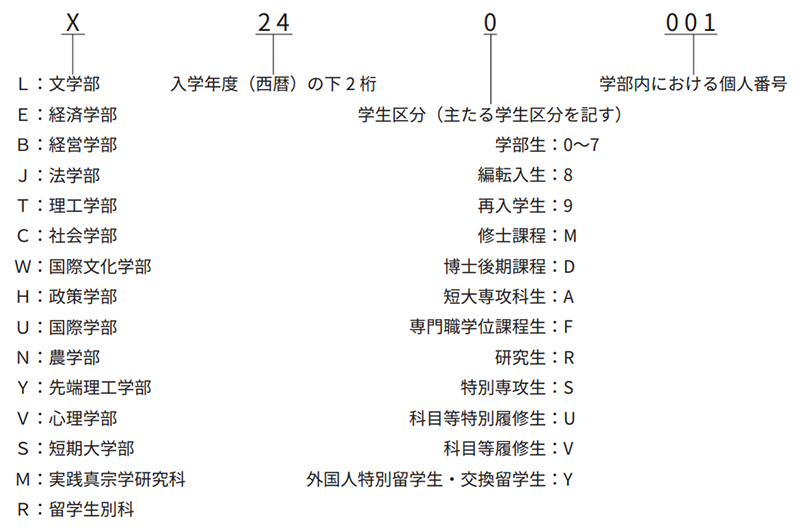

(1)学籍番号

入学と同時に、各個人に記号と数字を組み合わせた7桁の学籍番号が与えられます。在学中の学内における事務取扱は、すべてこの学籍番号により処理されます。学籍番号は卒業・修了後も変わらない当人固有の番号であり、本学在学中は身分証明証(学生証)の番号でもありますから、正確に記憶し、記入が必要な場合は省略せずに記入してください。

このような仕組みになっているので、同姓同名者がいたとしても混同を防ぐ機能を持っています。

頭のアルファベット(学部等をあらわす)が記入されないと、他学部・研究科の学生と区別ができませんので注意してください。

(2)学籍簿

学籍取得により、大学における在学関係を明確にするものとして、学籍簿(入学手続き時に各自がWeb入学手続にて登録)が編成されます。学籍簿に登録される事項(本人の現住所、保証人の現住所、学費の請求先等)は、基本的には本人であることの確認に必要な事項に限定されています。これら記載事項に変更が生じたときには直ちに所属学部教務課に届け出てください。

3.学生証

学生証は、本学の学生であるという身分を証明するとともに、学生生活での諸手続きに際して本人である ことを証明する大切なものです。

- 学生証は常に携帯し、次の場合はこれを提示しなければなりません。

- 試験を受けるとき。

- 各種証明書の発行を受けるとき。

- 通学定期乗車券の購入および学割証の交付を受けるとき。

- 龍谷大学保健管理センターを利用するとき。

- 図書館を利用するとき。

- その他、本人であることを確認することが必要なとき。

- 入学時に交付した学生証は、卒業・修了するまで使用しますので大切に扱ってください。ただし、在籍を証明する「在籍確認シール」は、毎年学年始めに配付します。新しい「在籍確認シール」を受け取ったら(在学生は、必ず前年度のシールをはがしたうえで)、速やかに新しいシールを貼ってください。

シールを重ねて貼ると、カードに登録されている情報が認識されず、図書館に入館できないなどのトラブルが発生することがあります。

なお、当該年度の「在籍確認シール」が貼られていない学生証は、無効として取り扱いますので注意してください。 - 学生証の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに所属学部教務課にその内容を届け出てください。ただし、「在籍確認シール」に記載されている“通学区間情報”を変更する場合は、ポータルサイトの“連絡先・通学情報登録”画面にて変更のうえ、所属学部教務課で「在籍確認シール」の交付を受けてください。

- 学生証を破損または紛失した場合は、直ちに所属学部教務課へ届け出てください。届け出は所定の「学生証再発行願」 (紛失・破損届)に必要事項を記入・捺印のうえ提出してください。なお、紛失した場合は、直ちに最寄りの警察署(交番)・生協事務室に紛失届等の提出をしてください。

- 学生証の再発行には、1,000円の手数料が必要です。証明書発行サービス(オンライン申請)で発行申請いただき、学内証明書発行用プリンターで学生証再発行願を出力した上で、所属の学部教務課窓口に提出してください。学生証の再発行には、時間を要するので提出の際に確認ください。

- 学生証を折り曲げたり汚したり磁気に近づけたりしないでください。

- 学生証は他人に貸与または譲渡してはいけません。

- 除籍・退学の場合または有効期限が過ぎた学生証は、速やかに所属学部教務課に返納してください。

4.学籍の喪失

卒業以外の事由で学籍を喪失(本学の学生でなくなること)する場合としては、退学と除籍の2種類があり、さらに退学はその内容により依願退学と懲戒退学に区分されます。

(1)退学

- 依願退学

依頼退学は、学生自身の意志により学籍を喪失(本学の学生でなくなること)することです。

依願退学は、学生の意志によるものであることから、いつでも願い出ることはできますが、次の諸手続きが必要です。- 大学所定の書式により、退学理由を明記し、保証人と連署により願い出てください。

- 当該学期分の学費を納入していること(学費の納入と学籍の取得は対価関係にあり、学費の納入の無い者は本学学生と見なすことができず、したがって退学を願い出る資格もありません。なお、学期当初に退学をする場合は、学部で個別に対応しますので相談してください)。

また、休学期間中の者も退学を願い出ることができますが、除籍となった者は、退学を願い出ることはできません。

- 懲戒退学

懲戒退学は、学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した場合、その内容、軽重等を考慮し、別に定める学生懲戒規程により、在学契約を解消することです。

(2)除籍

「懲戒」という概念になじまない事由であっても、大学が一方的に在学契約を解消する必要のある場合があります。このため本学ではこれを除籍として処理しています。しかし、除籍といえども本学学生としての身分を失う点では、退学と同じ結果となるので、その事由は学則により明記されています。

本学学則において定められている除籍の事由は、次のとおりです。

- 定められた期間に所定の学費を納入しないとき。

- 在学し得る年数(通常の場合は8年間)以内に卒業できないとき。

- 休学期間を終えても復学できないとき。

5.休学と復学

学生が疾病またはその他の事情により、3ヶ月以上修学を中断しようとするときは、休学を願い出ることができます。

(1)休学の願出

- 大学所定の書式により願い出ること。

- 休学の必要性を証明する書類(診断書等)を添付すること。

- 保証人と連署で願い出ること。

(2)休学期間

- 休学期間は、1学年間または1学期間のいずれかです。

1年間あるいは第1学期(前期)休学希望者は6月30日まで、第2学期(後期)休学希望者は12月31日までに所属学部教務課に大学所定の書類を提出してください。なお、受付は窓口の開室日に限ります。 - 休学期間の延長の必要がある場合は、さらに1学年間または1学期間の休学期間の延長を願い出ることができます。

- 休学期間は連続して2年、通算して4年を越えることはできません。

(3)休学中の学費

休学者は、学費として休学する学期の休学在籍料(100,000円(年間))を納入しなければなりません。

(4)復学の願い出

休学者の休学事由が消滅したときは、願い出により復学することができます。復学できる時期は、教育課程編成との関係で、学期の始め(第1学期(前期)または第2学期(後期)の開始日)に限定されています。復学の願い出は、学期開始日の前1ヶ月以内にしなければなりません。

(5)休学による学年進行

学年進行するためには、各年度末の時点で当該学年における1年以上の在学歴が必要となります。例えば1年生の時に第1学期もしくは第2学期のいずれか1学期間の休学をした場合、在籍2年目となる翌年度の一年間も1年生の扱いとなります。このことにより、在籍2年目も1年生対象の科目しか受講できない可能性がありますので、休学する場合は履修計画に注意してください。

6.再入学

- 学則第19条により退学した者が再び入学を願い出たときは、その事情を調査の上、原年次またはそれ以下の年次に、入学を許可することがあります(学則第14条)。ただし、再入学を願い出たときが、退学した年度を含めて4年以上の場合は学科試験を課します。

- 学則第20条第1項第1号により除籍された者が再び入学を願い出たときは、原年次に入学を許可することがあります(学則第14条第2項)。ただし、再入学を願い出たときが除籍された年度を含めて4年以上の場合は学科試験を課します。

- 休学期間の満了するまでに退学を願い出て許可された者は、再入学を願い出ることができます。

- 再入学を願い出る時は、学費等納入規程に定める受験料を納め、所定の期間内に手続きをしなければなりません。なお、出願期間、出願書類等については入試部に問い合わせてください。

7.編入学・転入学

本学の他学部(学科・専攻)、他大学への編入学・転入学をすることになった場合は、その旨を所属学部教務課に速やかに報告してください。

なお、本学学内での編入学・転入学に関する学則は以下のとおりです。

- 本学の第3年次および第2年次に転入学または編入学を希望する者については、選考の上これを許可することがある。(学則第13条)

- 入学志願者は、所定の書式にしたがい、入学願書、履歴書および修学証明書を提出しなければならない。(学則第15条)

- 他の大学へ転学を希望する学生は、学長に願い出てその許可を受けなければならない。(学則18条の3)

※本学の他学部(学科・専攻)への転入学の場合は、学則19条に基づく退学の手続きが必要となります。

8.9月卒業

第1学期(前期)末(9月30日)で卒業要件(修得単位・在学期間)を充足することとなる学生が、届出期間内に9月卒業の希望申込をした場合には、9月30日付で卒業の認定を受けることができます(要件充足者について、自動的に卒業認定を行うことはありません)。詳細については所属学部教務課で相談してください。

【4】通学

1.自転車•バイク通学

自転車・バイクは、日々多くの学生が利用しています。

バイクはもちろんのこと、自転車も『軽車両』の仲間です。一瞬の気の緩みが取り返しのつかない事故に繫がりかねません。学友の中でも、死亡事故が起こるなど、通学途上の交通事故が頻発しています。

また、「自転車・バイクが、狭い生活道路を、スピードを出して通行するので大変危険!」等の苦情が近隣住民から多数寄せられています。事故防止のために、交通ルール・マナーを遵守し、交通安全に十分配慮した運転を心掛けてください。万が一、交通事故に遭遇してしまった場合、負傷した、もしくは、相手に怪我を負わせてしまったという場合は、事故の大小に関わらず、119番・110番に通報し、相談してください。

2.自転車•バイクの駐輪

瀬田学舎では、学内に駐輪する自転車・バイクは必ず登録申請のうえ、登録シールの交付を受けて利用車両に貼付する必要があります。この登録制度は、自転車・バイク通学をされる皆さんが、安全運転意識の向上、事故防止、盗難防止、放置車両の減少など、通学中に起こる様々なトラブルを回避する目的で実施しています。

登録は無料で、一度登録すれば卒業・修了まで有効です。登録受付は生協ショップSMYLEサービスカウンター(智光館1階)で随時行っています。

なお、自転車・バイクは必ず構内の指定された場所に駐輪してください。構内の建物周辺や路上等に長時間放置している車両は、「駐輪場利用要領」に基づき、一定期間保管の後、処分します。また、「駐輪場利用要領」に定めるとおり、駐輪場内での事故・盗難および破損について大学は一切関与しません。

利用者は、盗難防止に努め、駐輪にあたっては、必ず施錠を行ってください。2つ以上の施錠(ツーロック)により盗難防止効果が向上します。各自の責任で被害に遭わないよう十分注意してください。

(参考URL)自転車・バイク登録について

https://www.ryukoku.ac.jp/campus_career/support/bicycle.html

3.自動車通学の禁止

本学では、自動車による通学を全面的に禁止しています。これは、交通事故の防止、大学周辺環境の維持などの理由からです。しかしながら、禁止しているにも関わらず、キャンパス近隣の公共施設や商業施設の駐車場等に無断で駐車し、通学する学生が見受けられます。迷惑駐車により、地域住民や近隣施設からの苦情も寄せられ、これらの行為は社会のルールに反するもので、大学の名誉を著しく傷つける行為です。

ルールに反した自動車通学が判明した場合には、保護者への連絡、ゼミ担当教員等からの指導をしたうえで、厳しく処分することとしています。学生の皆さんの節度ある行動を求めます。

4.自動車の臨時入構許可

対象:瀬田学舎

自動車による通学を全面的に禁止していますが、以下のような理由があるときは、例外として許可することがありますので、必要な場合は必ず事前に以下窓口に相談してください。

| ①夜間にまでおよぶ研究等で、公共交通機関の利用が困難な場合 | 先端理工学部教務課、農学部教務課 |

| ②長期間の疾病や障がいなどにより、公共交通機関の利用が困難な場合 | 先端理工学部教務課、農学部教務課 |

| ③大学行事やクラブ活動のため、資材等を運搬するのに必要な場合 | 学生部 |

許可なく入構した場合は、厳重に処分する対象となります。必要な事情がある場合には、必ず事前に相談してください。

検索

検索