Need Help?

「教育理念・目的」「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」

最終更新日: 2025年1月20日

先端理工学研究科の教育理念・目的

先端理工学研究科では、建学の精神に基づき、本学に附置された科学技術共同研究センター、革新的材料・プロセス研究センター、古典籍・文化財デジタルアーカイブ研究センター、里山学研究センター、生物多様性科学研究センターなど、多くの研究施設と協力して、自然界の事物や現象の解明に重点を置く理学と、その成果を応用して発展する工学の両者を融合させた研究を推進するとともに、その研究活動を通して、知識や技術のみにとどまらず豊かな人間性を備えた人材の育成に注力しています。

グローバル化の進展や社会・経済構造の変化にともない、既存の社会・経済システムの脆弱性が顕在化するとともに、高度情報化社会の発展によって、個人のプライバシーや財産、安全が脅かされるといった新たな事態が発生してきています。また、少子高齢化に伴う人口減少社会においては、物質的豊かさを追求する競争社会から、多種多様な価値観が共存する成熟社会への転換が求められています。このような状況下において、高等教育に期待されるのは、専門分野の深い知識・高度な技術と同時に、変化に柔軟に対応できる多様な「知」に基づき、世界に新たな価値を生み出すことのできる人材の育成です。

こうした社会の要請にこたえるべく、本研究科では、1専攻の中に「数理・情報科学」、「知能情報メディア」、「電子情報通信」、「機械工学・ロボティクス」、「応用化学」、「環境科学」の6つのコースを設け、修士課程では、各コース内の専門科目だけでなく、コースの壁を越えて他コースの科目を履修できる弾力的なカリキュラムにより、幅広い教養と倫理観を備えた科学技術者を育成しようとしています。また、博士後期課程では、高度の専門知識・技術を備えながらも、広い視野を有し、専門の枠にとらわれない多角的な問題解決能力で社会に貢献するとともに、科学技術をあるべき道に導く指導者の養成を目指しています。

先端理工学研究科の教育理念・目的

建学の精神に基づいて、自然・社会と科学との調和を重視し、幅広い教養と理工学の各専門分野における高度の専門知識・技能を身につけ、持続可能な社会の発展に貢献できる高い倫理観を持った高度専門職人材・研究者を育成することを目的とする。

数理・情報科学コース

[学位:修士(理学)、博士(理学)]

「教育理念・目的」「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」

大学院では、高度の専門的知識の習得を目指し、学部で身につけた知識や論理をより深めていくとともに、新たな課題の発見やその解決に向けて挑戦します。そして、創造的活動を自律的に進めることで、将来社会で直面するあらゆる困難に立ち向かえるような実力を身につけていきます。

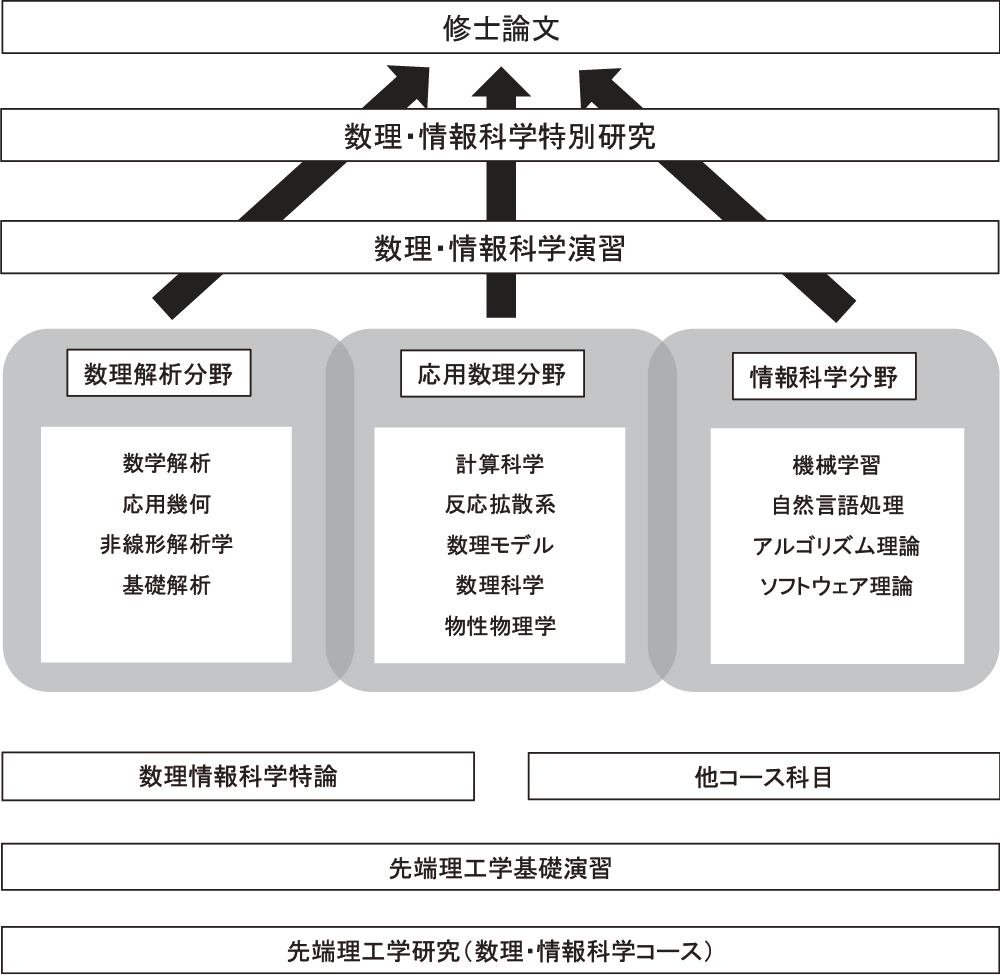

数理・情報科学コースでは、数理解析、応用数理、情報科学の3つの分野に分かれており、それぞれ講義や演習、少人数セミナーを通じて、より専門性を高めていきます。

■数理解析分野

高度な解析学や幾何学、代数学を学び、それらを通じて論理や厳密性、また新しい数理的手法を習得するとともに、新たな数理解析の世界を切り開いてゆく。

■応用数理分野

物性物理学や非線形科学などの新しい解析手法をマスターし、自然や社会の複雑現象をモデル化しシミュレーションをすることで、その解明や実世界への応用をめざす。

■情報科学分野

ソフトウェア開発や情報処理の高度な理論を習得し、流行に左右されない実力を身につけ、情報社会におけるIT技術を根底から支え、また新技術の開発による革新をめざす。

以上を通じて、高度な専門性や技術力を備えたサイエンティストやエンジニアの養成を目標としています。また、全体的な教育方針として、スペシャリストとジェネラリストのバランスを重視しています。数理・情報科学コースの一つの特徴として、専門性を重視しつつ上記3分野を融合して学べることが挙げられます。これにより、自らの得意分野を深めるとともに、全体的な視点から物事を見渡すことにより様々な角度からの問題解決能力を身につけることが出来ます。時には専門の枠にとらわれずに発想することで、全く新しい解決策を提案できるよう目指します。さらに課題探求においてもこのスペシャリストとジェネラリストのバランス感覚を身につけることにより、新たな問題発見につながることが期待されます。

教育理念・目的

| 修士課程は、コンピュータと数学を活用して、自然科学や情報科学の諸分野における様々な問題を解析・研究することを目的とし、コンピュータ・サイエンスに関する深い知識を有すると同時に、種々の問題を数理的思考に基づいて把握・解析できる能力をもった独創性豊かな人材を養成する。 |

| 博士後期課程は、自然現象や社会・経済現象の解明に不可欠な理論解析能力と計算機シミュレーション・情報処理などの数理的手法を身につけることを目的とし、数理科学と情報科学の両分野における深い知識と鋭い思考力をもった人材を養成する。 |

学位授与の方針

【大学院生に保証する基本的な資質】

| 修士課程 | 備えるべき能力 | 高度な数学的・数理科学的素養を身につけ、学部で得た知識や論理を深めていくことができる。 情報社会におけるIT技術を根底から支える高度な理論、技術を修得することができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 創造的活動を自律的に進めることで、さまざまな問題に柔軟に対処できるようになる。 異なる分野を融合して学ぶことで、全体的な視野に立って問題解決を図ることができるようになる。 |

|

| 博士後期課程 | 備えるべき能力 | 修士課程で修得した数学的・数理科学的素養をさらに究め、新たな数理解析の世界を切り開いていくことができる。 ソフトウェア開発や情報処理に関するより高度な理論を身につけ、新技術開発に貢献することができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 数理的な専門知識・思考方法に基づき、既存の課題探求のみならず、新規に問題を創造し、挑戦することができるようになる。 高度な専門性を備えながらも、専門の枠にとらわれず自由な発想でさまざまな困難に対峙することができるようになる。 |

【学位授与の諸要件】

| 修士課程 |

|

| 博士後期課程 |

|

教育課程編成・実施の方針

| 修士課程 |

○学部で身につけた知識・論理をより深め、新たな課題の発見や解決に挑戦し、社会の発展に貢献できる人材の育成を目指す。特に、スペシャリストとジェネラリストのバランスを重要と考え、数理・情報科学分野における幅広い知識と素養を涵養する。そのために、大学院生として必須である研究倫理や技術表現を習得する大学院教養科目を設け、数理解析・応用数理・情報科学の3分野から周辺の学際的分野にわたる多様な特論科目を設置し、複数の分野を融合して学修できる体制を整えるとともに、それぞれの分野を専門とする教員が担当する演習科目、特別研究を設け、体系的に教育課程を編成する。 ○数理・情報科学特別研究の成果は、修士論文として提出し、その審査に合格することを修了要件に含む。 ○社会の要請に応えられるように、ただし、単に流行に流されることのないように、FD活動などを通じてカリキュラムを常に見直している。 |

| 博士後期課程 |

○修士課程で修得した知識や論理力を基礎に、さらに高度な専門的知識や技術力を備えるとともに、広い視野により多角的な問題解決能力を有する人材を育成することを目標とする。そのために、異分野を含めた研究者間での議論能力を高めるためのサイエンスコミュニケーション、専門分野を深く学修するための特別講義ならびに研究指導教員が担当する特別研究を設置し、体系的に教育課程を編成する。 ○特別研究における研究成果は、博士論文として提出し、その審査および最終試験に合格することを要求する。 ○修士課程同様、社会の要請、最新の科学技術の動向に応じて、FD活動等により継続的にカリキュラムの改善を行う。 |

数理・情報科学コースフローチャート

知能情報メディアコース

[学位:修士(工学)、博士(工学)]

「教育理念・目的」「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」

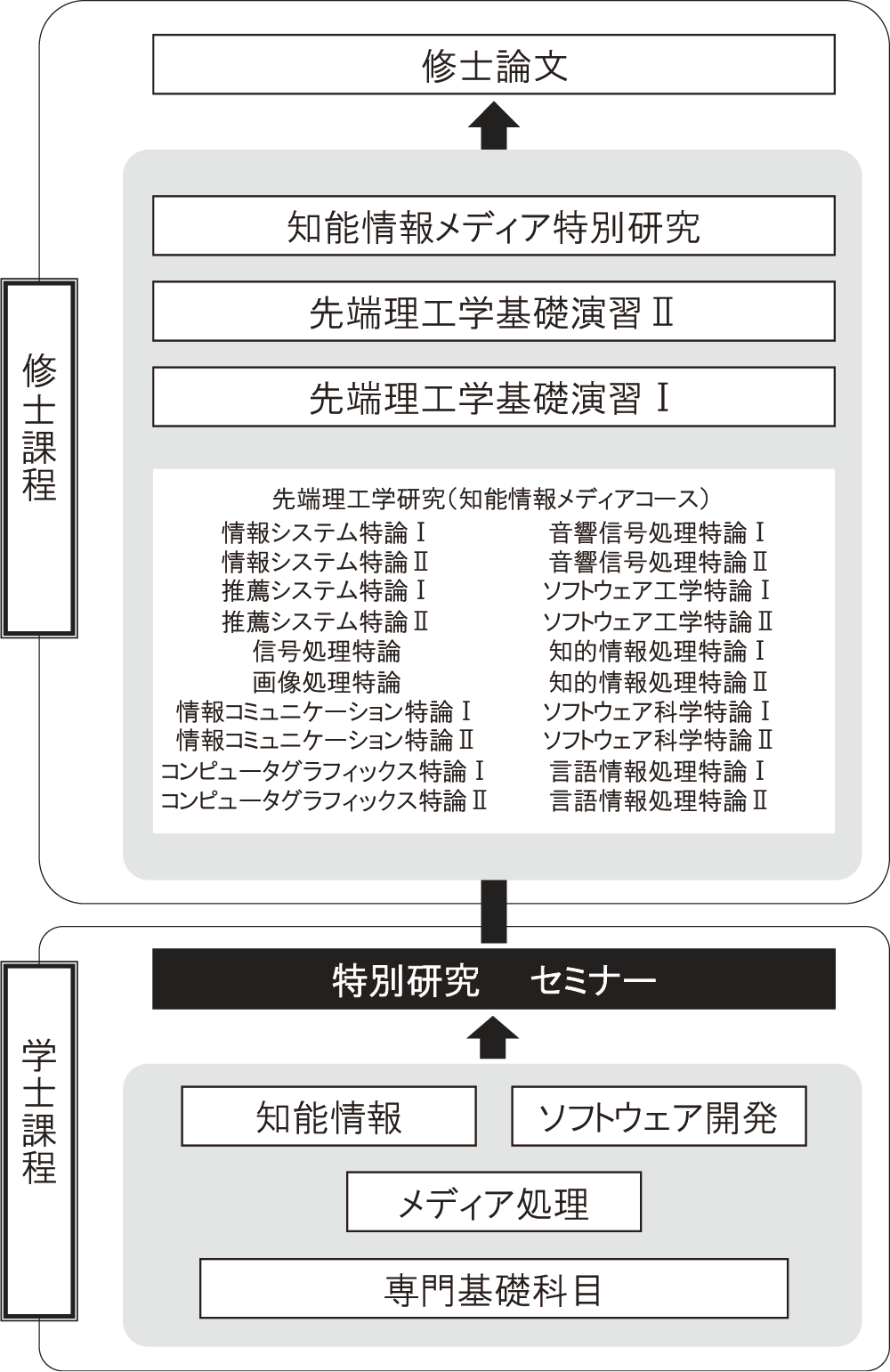

知能情報メディアコースが扱う学問領域は、情報処理と知能処理・人工知能に係る「知能情報システム」、コンピュータソフトウェアの原理や設計に係る「ソフトウェア科学」、仮想現実感や複合現実感などの新しいメディアを含んだ「メディア工学」、および、それらに関連する分野である。これらの分野は、高度なデジタル化と情報抽出に特徴づけられる超スマート社会の実現のために重要な位置を占めており、ほとんど全ての産業や学問分野に関連している。これまでコンピュータやデジタル化とは直接関係のなかった分野を含め、産業や社会における構造的変革をもたらし、持続可能性の向上と競争力の強化をもたらす原動力となる可能性がある。

知能情報メディアコースでは、情報科学の手法の系統的な教育を行うとともに、ともすれば机上の学問分野と見られがちな情報科学の手法や産業・技術展開を、具体的な事例にもとづく教育と実システム化の教育を並行して行う。これにより、現在の産業構造に対応できるだけでなく、将来必要とされる先端的な技術や新たな情報産業の創出の牽引役となる、知能情報システム、ソフトウェア科学、メディア工学のスペシャリストの養成を行う。そのため、知能情報メディア分野を中心的な研究対象分野として位置づけ、大学院生としての幅広い教養と倫理意識を涵養する大学院教養科目、自身の専攻分野から周辺の学際的分野まで学修できる多様な特論科目を設置する。さらに、研究指導教員が担当する演習科目、特別研究を設け、体系的に教育課程を編成する。

教育理念・目的

| 修士課程は、人・環境にやさしい高度情報化社会が創出されるにあたり、その確固たる基盤形成に寄与することを目的に、現在の産業構造に対応できるだけでなく、必要とされる先端的な知能情報メディア技術、新たな情報産業の創出に適合することができるよう、専門知識、問題解決能力及びコミュニケーションスキルを有し、論理的かつ創造的に思考できる人材を養成する。 |

| 博士後期課程は、急速に発展する情報科学とダイナミックな展開をはかる技術革新の分野において高度な専門的知識を有し、多面的な様相を見せている課題に対して総合的に理解し、その課題解決を追求する能力をもつ人材を養成する。 |

学位授与の方針

【大学院生に保証する基本的な資質】

| 修士課程 | 備えるべき能力 | 先端的な知能情報メディア技術、新たな情報産業の創出に寄与できる基盤的能力を持ち、知能情報・メディア技術に関する科学・工学に立脚した研究開発を行うことができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 人・環境にやさしい高度情報化社会の確固たる基盤の形成に寄与するために、現在の産業構造に対応できるだけでなく、必要とされる先端的な知能情報メディア技術、新たな情報産業の創出に適合できるようになる。 | |

| 博士後期課程 | 備えるべき能力 | 情報科学・情報工学の高度な知識を用いて、知能情報・メディアに関する新しい解析法・処理法・加工法を自ら提案・展開していくことができる。 単一の学問領域に留まらず、様々な学術領域において、知能情報技術およびメディア技術を用い課題解決を行うことができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 理・工学領域に立脚した知能情報技術およびメディア技術をベースに、現在および将来の産業と社会を牽引する新たな技術・新たな価値を創出することができるようになる。 |

【学位授与の諸要件】

| 修士課程 |

|

| 博士後期課程 |

|

教育課程編成・実施の方針

| 修士課程 |

○現在の産業構造に対応できるだけでなく、必要とされる先端的な知能情報メディア技術、新たな情報産業の創出に適合することができる人材を育成する。そのため、知能情報メディア分野を中心的な研究対象分野として位置づけ、大学院生としての幅広い教養と倫理意識を涵養する大学院教養科目、自身の専攻分野から周辺の学際的分野まで学修できる多様な特論科目を設置するとともに、研究指導教員が担当する演習科目、特別研究を設け、体系的に教育課程を編成する。 ○特別研究の成果を修士論文として提出し、その審査および最終試験に合格することを求める。 ○カリキュラムはFD活動等を通じて、社会の要請に応えられるように常に見直している。 ○学部における学修の成果を基礎にして、その専門領域の学修の一層の深化をはかり、豊かな見識と専門知識を備えられるように教育課程を整備する。 |

| 博士後期課程 |

○理・工学領域に立脚した知能情報技術およびメディア技術をベースに、現在および将来の産業と社会を牽引する新たな技術・新たな価値を創出することができる人材を育成する。そのため、専門分野に関する特別講義、サイエンスコミュニケーションと研究指導教員が担当する特別研究を設け、体系的に教育課程を編成する。 ○特別研究の成果を博士論文として提出し、その審査および最終試験に合格することを求める。 ○カリキュラムはFD活動等を通じて、最新の科学技術に対応するように改善を行う。 ○研究指導体制の一貫性・継続性を保ち、修士課程における学修の成果をさらに発展させられるように教育課程を整備する。 |

知能情報メディアコースフローチャート

電子情報通信コース

[学位:修士(工学)、博士(工学)]

「教育理念・目的」「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」

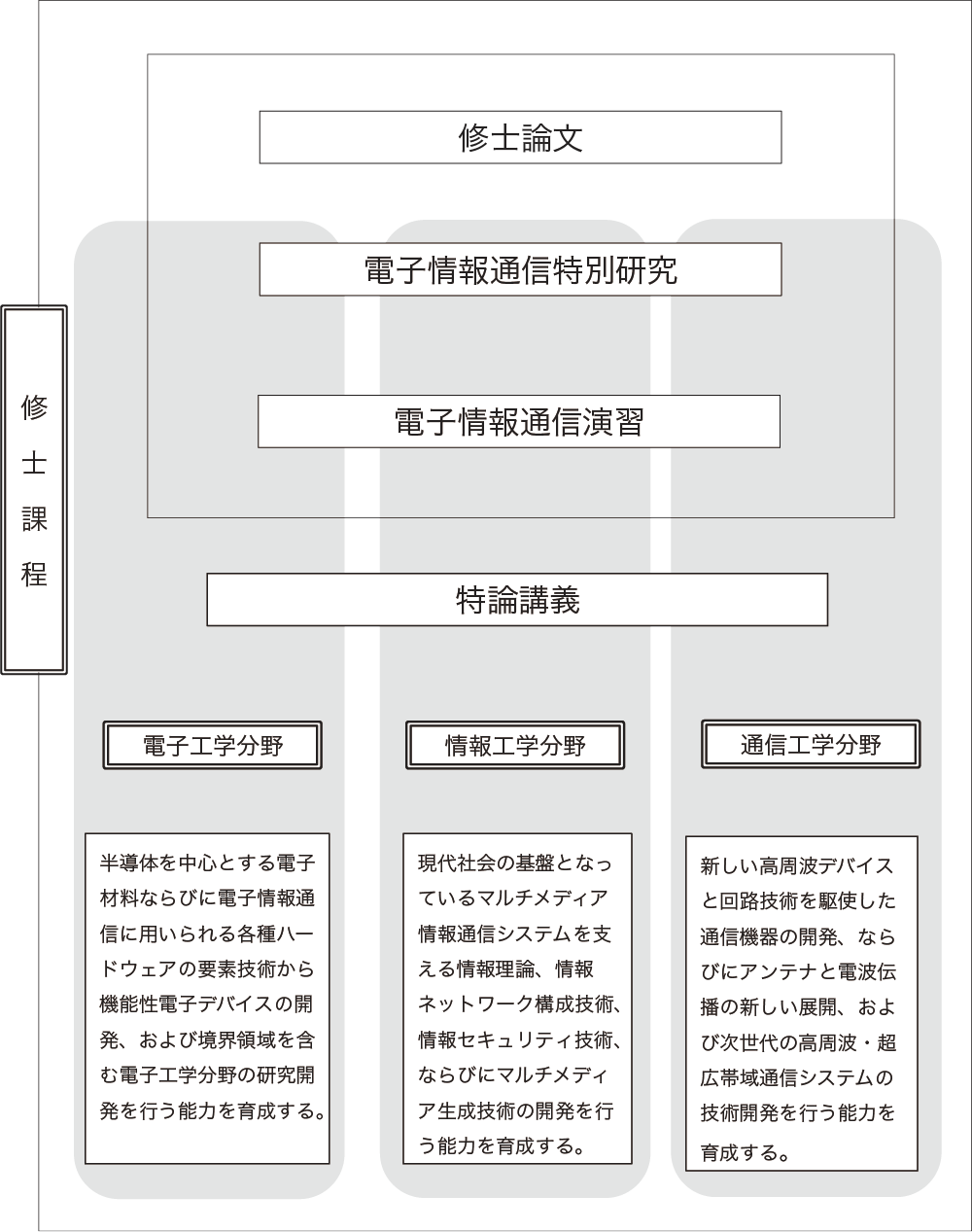

1.高度情報化社会を担い支える電子情報通信工学の3分野の高度な技術者の育成

電子情報通信分野の急速な進歩に柔軟に対応できるように、電子工学、情報工学、通信工学の3分野に分け、しかも総合的かつ高度な教育を行います。

「電子工学」分野では、半導体を中心とする電子材料ならびに、電子情報通信に用いられる各種ハードウェアの要素技術に止まらず、機能性電子デバイスの開発、および境界領域を含む電子工学の広い分野の研究開発を行う能力を育成します。

「情報工学」分野では、現代社会の基盤となっている情報通信システムを支える情報理論、IoT技術、人工知能技術、ならびに仮想世界技術等の広い分野の研究開発を行う能力を育成します。

「通信工学」分野では、新しい高周波デバイスと回路技術を駆使した通信機器の開発、ならびにアンテナと電波伝播の新しい展開、および次世代の高周波・超広帯域通信システム等の広い分野の研究開発を行う能力を育成します。

さらに、他コースと同様に、電子情報通信コースの教育・研究分野は学際的であり、自コースの講義の受講のみならず、関連する他コースの講義を受講することも勧めます。

2.自ら問題解決をする研究・開発能力育成の成果を内容の充実した修士論文に結実

研究室ゼミナールの形態を取る「電子情報通信特別研究・電子情報通信演習」により講義を身についたものにするのみならず、修士論文指導教員の指導の下に最新かつ未解決の問題に取り組み、問題解決に必要な論文の講読、英語で書かれた論文の講読などの訓練を含め、自ら解を見出していく理論的ならびに実験的方法を身につけます。

さらに、その結果得られた新しい研究成果を、専門分野の国内外の研究発表会において公表することを目指します。

電子情報通信コースの全課程を通して、電子情報通信分野の研究開発を中心として、現在の情報化社会の広範な分野できわめて有能な人材として活躍できる独創的能力を養います。

教育理念・目的

| 修士課程は、電子情報通信分野の急速な進歩に柔軟かつ的確に対応できるように、電子工学・通信工学・情報工学の3分野で、専門的かつ総合的な知識と能力を身につけることを目的とし、ハードウェアからシステムやソフトウェアまで、幅広い研究開発を行うことのできる人材を養成する。 |

| 博士後期課程は、電子工学・情報工学・通信工学の専門的かつ総合的な知識と能力をさらに深め、自ら課題設定・課題分析・課題解決を行い、学術論文として発表する実力を身につけることを目的とし、電子情報通信分野で国内のみならず世界に通用するリーダーシップを発揮することのできる人材を養成する。 |

学位授与の方針

【大学院生に保証する基本的な資質】

| 修士課程 | 備えるべき能力 | 電子情報通信技術の急速な進歩に柔軟かつ的確に対応できる。 電子情報通信分野における高度な専門的知識と総合的知識を修得し、それに基づいた電子情報通信技術の開発を行うことができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 電子工学・通信工学・情報工学の高度な専門知識を用いて、電子情報通信分野の研究開発に貢献することができるようになる。 | |

| 博士後期課程 | 備えるべき能力 | 電子工学・通信工学・情報工学の高度な専門的知識を用いて、電子情報通信分野の基盤技術の研究開発を行うことができる。 電子情報通信分野において、自ら課題設定・課題分析・課題解決を行い、学術論文として発表できる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 電子工学・通信工学・情報工学において、新しい原理や概念を創出し、革新的技術を開発することができるようになる。 電子情報通信分野で国内のみならず世界に通用するリーダーシップを発揮することができるようになる。 |

【学位授与の諸要件】

| 修士課程 |

|

| 博士後期課程 |

|

教育課程編成・実施の方針

| 修士課程 |

○電子情報通信に関する高度な専門知識を用いて社会の発展に寄与できる人材を育成するため、先端理工学基礎演習Ⅰ・Ⅱなどの大学院教養科目、および先端理工学研究、必修の科学技術英語特論・演習、電子工学・通信工学・情報工学の3分野、並びに他コースの特論科目とともに、演習科目として研究指導教員が担当する電子情報通信演習、特別研究として電子情報通信特別研究を設け、体系的に教育課程を編成する。 ○電子情報学特別研究の成果を修士論文として提出し、その審査および最終試験に合格することを求める。 ○カリキュラムはFD活動等を通じて、社会の要請に応えられるように常に見直している。 ○学部における学修の成果を基礎にして、その専門領域の学修の一層の深化をはかり、豊かな見識と専門知識を備えられるように教育課程を整備する。 |

| 博士後期課程 |

○電子情報通信のさらに高度な専門知識とその周辺分野の知識を活用して社会に貢献すると共に、科学技術をあるべき道に導くことができる人材を育成するため、サイエンスコミュニケーション、専門分野に関する特別講義(電子情報基礎特別講義Ⅰ・Ⅱ・情報処理機構特別講義Ⅰ・Ⅱ・情報システム特別講義Ⅰ・Ⅱ)と研究指導教員が担当する特別研究を設け、体系的に教育課程を編成する。 ○特別研究の成果を博士論文として提出し、その審査および最終試験に合格することを求める。 ○カリキュラムはFD活動等を通じて、最新の科学技術に対応するように改善を行う。 ○研究指導体制の一貫性・継続性を保ち、修士課程における学修の成果をさらに発展させられるように教育課程を整備する。 |

電子情報通信コースフローチャート

機械工学・ロボティクスコース

[学位:修士(工学)、博士(工学)]

「教育理念・目的」「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」

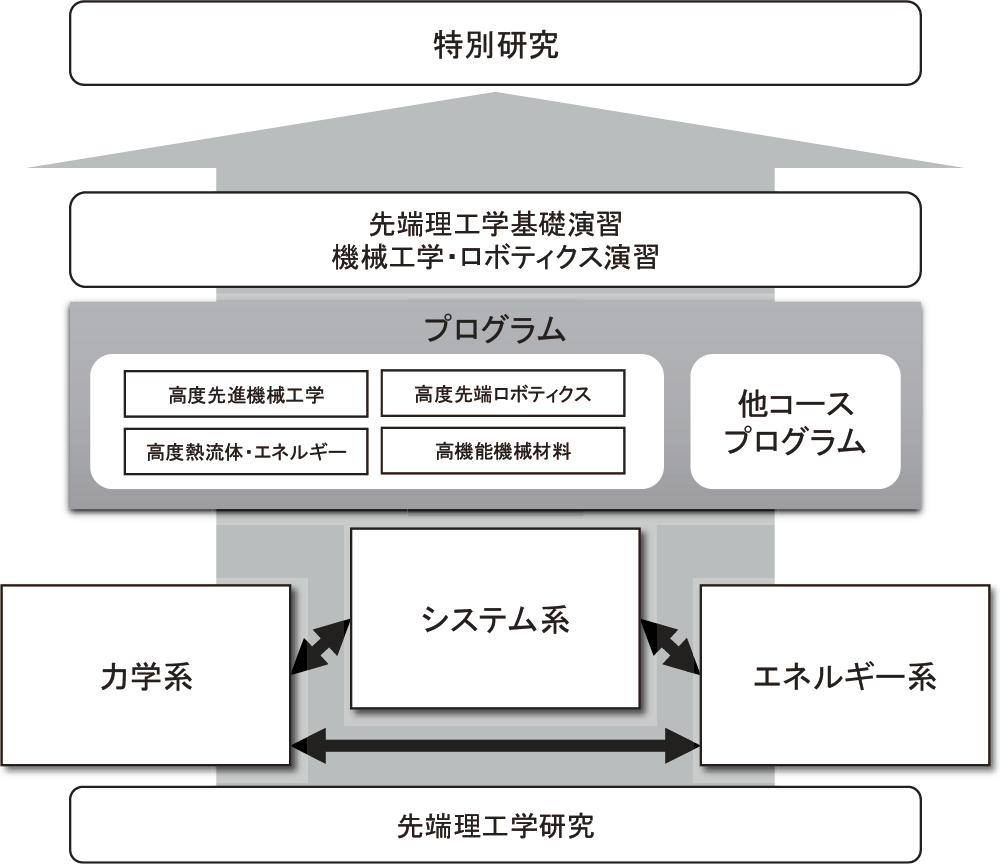

高度な機械システムの構築には、基礎的な機械工学に加えて材料工学、電子工学、制御工学、情報工学、システム工学などの幅広い知識を持ちながら、高度で深く掘り下げた知識が必要である。学士課程教育で培った知識を基礎に、これらを一層発展、応用できる高い素養を持った技術者、研究者の養成を目指して、機械工学・ロボティクスコースは、力学系、エネルギー系、システム系の3分野で構成し、3分野における専門的な立場からの教育と研究を通じて深く掘り下げた知識の修得と創造力の育成を図り、指導教員間の密接な連携により幅の広い知識の修得を目標とする。

力学系では、材料力学、材料強度学、生体力学などを深く学び、安全で信頼性が高く経済的な機械システムの構築において中心的な役割を果たす技術者、研究者の養成に重点を置いて教育と研究を行う。安全で信頼性の高い機械、構造物の設計、製作には、実働条件下での応答解析と強度評価が強く求められる。外力による機械の応答、弾性論や塑性力学などを学ぶことにより、応力・ひずみ状態を評価できるようにする。また、材料強度を深く理解するため、複雑で階層的な構造を有する複合材料に対する強度設計手法や解析手法、並びに生体システムの機能を力学的に理解するための計算シミュレーションの方法と取り扱いについて学修する。

エネルギー系では、流体力学、熱力学、熱工学を基礎に、それらを総合化したエネルギー変換工学を構築し、効率的で地球環境に優しいエネルギー技術開発が行える技術者、研究者の養成を強く意識した教育と研究を行う。流体力学や熱流体工学などを総合化した新しい学問体系によるエネルギー関連技術が学べるような科目を設定し、流体力学の基礎理論、数値流体力学や熱流体力学の基礎理論とエネルギーの有効利用に必要な熱力学的基礎、自然エネルギーの基礎などについて地球環境に優しいエネルギー技術開発の観点から学修する。

システム系では、機能材料とエレクトロニクス、センシング・アクチュエータ技術の発達により作り出される人間に優しい機械システム作りに役立つ技術者、研究者の養成をめざした教育と研究を行う。人間に優しい機械システムの開発には、機械工学や材料工学、ロボット工学などの総合的知識が求められ、機能材料や材料加工、計測システムの基礎を深く身に付ける。また、ロボットや大規模システムを効率的に機能させるための基礎原理を学修し、機械システムやロボティクスへの応用技術を修得する。

教育理念・目的

| 修士課程は、機械工学・ロボティクスに関する専門的な知識をバランスよく修得させることを目的とし、社会の発展に寄与する優れた機械システムを構築できる人材を養成する。 |

| 博士後期課程は、機械工学・ロボティクスに関する専門分野の高度な知識や技術を修得させることを目的とし、社会の発展に寄与する優れた機械システムを研究・開発でき、国内のみならず世界において中心的な役割を用いた担うことができる人材を養成する。 |

学位授与の方針

【大学院生に保証する基本的な資質】

| 修士課程 | 備えるべき能力 | バランスのとれた機械工学・ロボティクスに関する専門的な知識に基づき、時代が求める機能的な機械システムを構築することができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 安全性、信頼性、環境、エネルギー効率などの視点に立った機械システムを構築することにより、社会の発展に寄与することができる。 | |

| 博士後期課程 | 備えるべき能力 | 機械工学・ロボティクスに関する専門分野の高度な知識や技術を有し、社会に貢献できる機械システムを創造することができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 社会の発展に寄与する高度な機械システムを創造するとともに、研究・開発において中心的役割を担い、世界的水準で活躍することができる。 |

【学位授与の諸要件】

| 修士課程 |

|

| 博士後期課程 |

|

教育課程編成・実施の方針

| 修士課程 |

○機械工学・ロボティクスに関する専門知識を用いて社会の発展に寄与できる人材を育成するため、大学院生としての幅広い教養と倫理意識を涵養する大学院教養科目、他コース科目を含めた分野の異なる多数の特論科目とともに、研究指導教員が担当する演習科目や特別研究を設け、幅広い知識を修得できる教育課程を編成する。 ○特別研究の成果を修士論文として提出し、その審査および最終試験に合格することを求める。 ○カリキュラムはFD活動等を通じて、社会の要請に応えられるように常に見直している。 ○学部における学修の成果を基礎にして、その専門領域の学修の一層の深化がはかれるように教育課程を整備する。 |

| 博士後期課程 |

○機械工学・ロボティクスに関する豊かな見識と高度な専門知識を活用して社会に貢献できる人材を育成するため、研究科共通科目の「サイエンスコミュニケーション」や高度な専門知識を修得するための特別講義と研究指導教員が担当する特別研究を設け、より深い専門知識を修得できる教育課程を編成する。 ○特別研究の成果を博士論文として提出し、その審査および最終試験に合格することを求める。 ○カリキュラムはFD活動等を通じて、最新の科学技術に対応するように改善を行う。 ○研究指導体制の一貫性・継続性を保ち、修士課程における学修成果をさらに発展させられるように教育課程を整備する。 |

機械工学・ロボティクスコースフローチャート

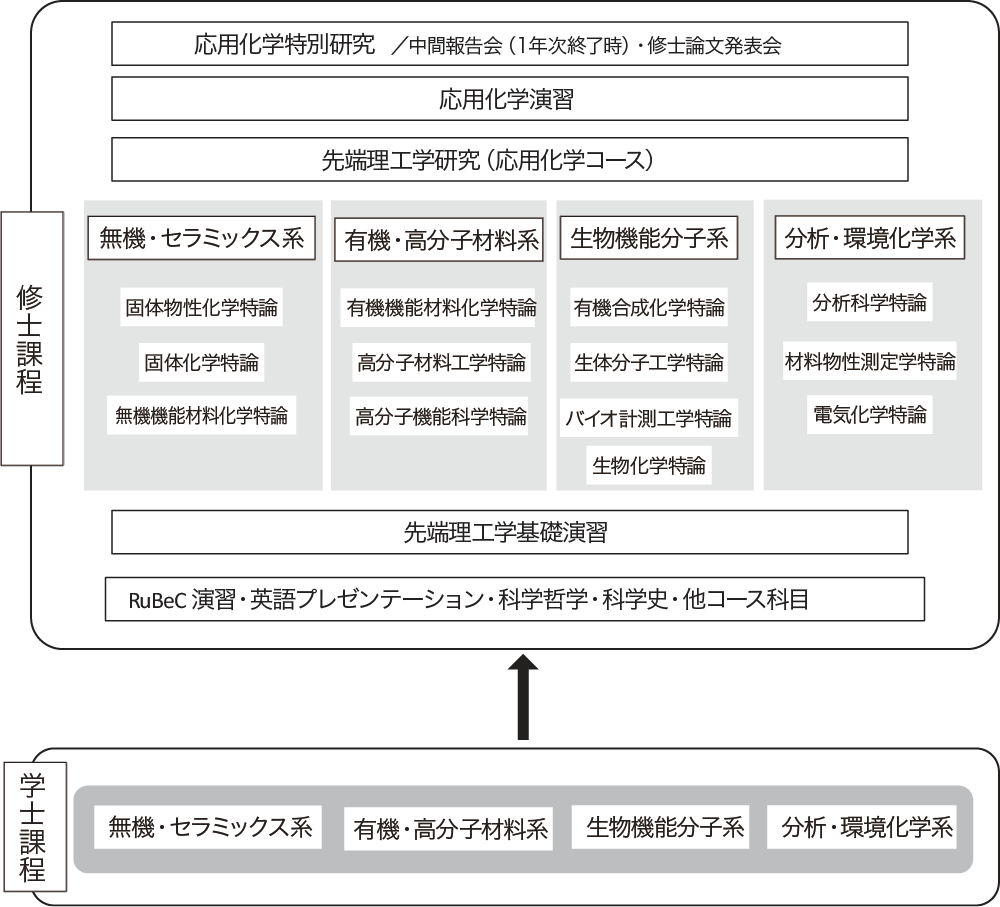

応用化学コース

[学位:修士(工学)、博士(工学)]

「教育理念・目的」「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」

先端理工学研究科応用化学コースにおいては、「東洋の倫理観や考え方を基に、グローカルに(世界の水準をもって地域に対して)貢献し得る専門知識・応用能力を身に付けた高度な技術者を養成すること」を人材育成の目標として掲げている。

基本的に、基礎となる学士課程の先端理工学部応用化学課程と教育理念を共有している。加えて、大学院においては、学士課程で修得した知識・能力に基づき、それらを高度化したより広範で高い知識・能力を身につけることを目標にしている。また、それらの広範で高い知識・能力に立脚して下された的確な判断に基づいて行動し、さらにその行動を習慣とすることを目標としている。

以下に、本コースにおける学習・教育到達目標を記す。

(A)共生・循環

生物・無生物を問わず、宇宙にある“もの”は全て平等であるとの考えに基づき、エネルギーや資源を利用する人間の視点に執着することなく、地球上における“もの”の共生や循環の考え方に基づいた思考法と行動をとる習慣と能力を身につける。

(B)グリーンケミストリー

共生や循環の発想に基づき、環境にやさしい工業製品の製造・開発を始めとする「グリーンケミストリー」の概念に基づいた思考法と行動をとる習慣と能力を身につける。

(C)工業倫理(技術者倫理)

応用化学の知識・能力を「何のために、どのように使うか」を判断するための高い倫理観と健全な常識を身につけ、それに基づいて適切に判断し、発言・説明する習慣と能力を身につける。

(D)持続的学習と自己発現能力

社会や科学技術の動向に常に眼を配り、自分の知識・能力をアップデートする習慣と能力を身につけ、それによって社会における自分にふさわしい活躍分野を自分で見出し、あるいは開拓していく習慣と能力を身につける。

(D1)関連分野や異分野をはじめとする科学技術の広い範囲にわたる動向を常に認識し、自分の知識・能力をアップデートすることができるようになる。

(D2)良好な社会・人間関係を構築することにより、自分の知識・能力にふさわしい活躍の場を見出し、開拓していくことができるようになる。

(E)専門知識と問題解決能力

学士課程で身につけた科学の基礎知識、論理的思考法ならびに柔軟な発想力を基に、高度な専門知識とその応用力を身につけ、それらを駆使して科学技術に関する問題を分析・整理し、解決に導く習慣と能力を身につける。

(E1)科学の基礎・原理・原則に対する深い知識を身につけ、それらに基づいた論理的思考ができるようになる。

(E2)論理的思考に基づき、科学技術に関する問題を分析・整理し、想定される課題を提示できるようになる。

(E3)柔軟な発想に基づき、課題を解決するための実験・研究計画を立案し、それを実行することにより、与えられた制約下で問題を解決に導くことができるようになる。

(F)国際的コミュニケーション能力

自分のかかわる科学技術の国際的に占める位置を認識し、国内外を問わず、その内容を論理立てて、簡潔に分かりやすく、日本語ならびに英語で伝達する習慣と能力を身につける。

教育理念・目的

| 修士課程は、物質や材料に関する授業、研究を通じて高い専門知識とその応用力を身につけることを目的とし、それらを駆使して科学技術に関する問題を分析・整理し、解決に導くことのできる人材を養成する。 |

| 博士後期課程は、物質や材料に関する高度な研究を通じて高い専門知識とその応用力を身につけることを 目的とし、それらを駆使して科学技術に関する問題を発見・分析・整理し、解決に導くことのできる自立 した研究者を養成する。 |

学位授与の方針

【大学院生に保証する基本的な資質】

| 修士課程 | 備えるべき能力 | 物質や材料に関する高度な専門知識を体系的に身につけ、それらを応用することによって、問題解決の方法を見いだすことができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 共生や循環の考え方に基づいた技術者倫理を身につけ、それを元に行動することができるようになる。 自己の知識や技能を常にアップデートする習慣をもつことによって、社会における多様な課題に対応し、社会の福利に寄与することができるようになる。 |

|

| 博士後期課程 | 備えるべき能力 | 物質や材料に関する高度な専門知識とその応用力を身につけ、それらを駆使して科学技術に関する問題を分析・整理し、解決に導くことができる。 自身の研究が国際的に占める位置を認識するとともに、その研究領域の中での問題点を発見することができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 世界中の研究者と連携しながら科学の先端を切り開くことができるようになる。社会における諸問題に目を向けながら科学技術に関する課題を発見し、研究グループを組織できるようになる。 |

【学位授与の諸要件】

| 修士課程 |

|

| 博士後期課程 |

|

教育課程編成・実施の方針

| 修士課程 |

○科学技術に関する問題を分析・整理し、解決に導くことのできる人材を育成するため、物質や材料に関する幅広い知識、技術、技術者倫理を「大学院教養科目」で身につける。加えて「無機・セラミックス」、「有機・高分子材料」、「生物機能分子」、「分析・環境化学」の4つの専門的なプログラムから周辺の学際的な分野にわたる多様な「特論科目」や、担当教員による「演習科目」を配置することで、高い専門知識とその応用力を身につけられるよう、体系的なカリキュラムを編成する。 ○「特別研究」では、担当教員の指導の下で研究を実施し、中間報告会で進捗状況を報告しながら、最終的に修士論文にまとめるよう指導する。その過程で、テクニカルライティングやプレゼンテーションの演習を実施し、コミュニケーション能力の向上を図る。 ○社会が求める人材を育成するため、FD活動を通じて、講義・演習内容やカリキュラムを常にアップデートする仕組みを構築する。 |

| 博士後期課程 |

○科学技術に関する問題を発見・分析・整理し、解決に導くことのできる自立した研究者を育成するため、「サイエンスコミュニケーション」や専門分野に関する「特別講義」と「特別研究」により応用力を身につける。特別研究においてはテクニカルライティングやプレゼンテーションの演習をあわせて実施することによってコミュニケーション能力の向上を図るなど体系的な教育課程を編成する。 ○特別研究では、担当教員の下で自らの工夫やアイデアによってオリジナリティのある高度な研究を実施し、その成果を専門学会で発表するとともに学術論文として公表できるように指導する。さらに、中間報告会で進捗状況を報告しながら、最終的に博士論文にまとめるよう指導する。 ○社会が求める人材を育成するため、FD活動を通じて、講義・演習内容やカリキュラムをアップデートする仕組みを構築する。 |

応用化学コースフローチャート

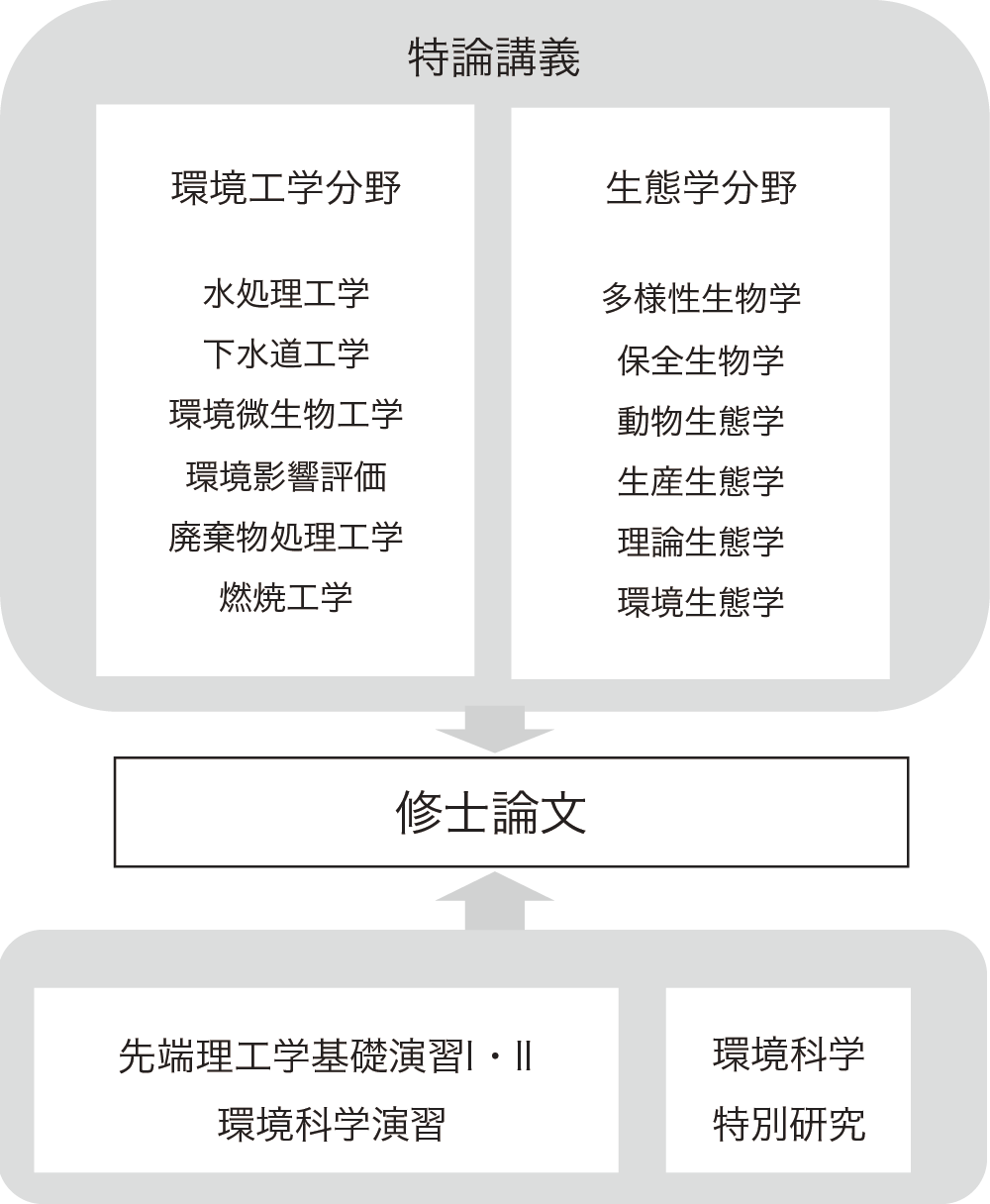

環境科学コース

[学位:修士(工学)、博士(工学)]

「教育理念・目的」「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」

環境を取り巻く諸問題の解決に向けて自発的に取り組み、人間生活と自然環境保全のバランスを保てる人材を、環境工学や生態学の基礎から応用に至る幅広い知識を生かした教育の中で養い、国際社会・地域社会に貢献できる技術者、研究者の育成を当コースの教育理念とする。

大きな社会問題として取り上げられる環境問題は、旧来の公害問題から地球環境問題へと規模が拡大し、影響が多方面に及ぶだけでなく、原因と結果の対応が不明確であり、限られた学問分野の理解のみでは解決に向けての取り組みが不十分となっている。環境問題の発生源としての人間活動とその背景、および問題となる現象のメカニズムについて幅広い理解が必要となるだけでなく、それらを総合的に問題解決するための新たな学問分野を構築する柔軟な思考が求められる。このような、問題解決に向けての幅広い理解と柔軟な思考を持つ人材を育てていくことが、当コースの究極の教育目標である。しかしながら、全てにおいて優れた成果を上げることを最初から目標にするのではなく、まずは既存の一つの学問分野を十分に理解し専門性を深め、幅広い思考や知識に触れることで、このような科学者、研究者に近づいていくことを現実的な教育目標とする。

環境科学コースでは、人間の諸活動から生じる環境問題について工学的な視点から研究を進めてきた「環境工学」と、生物および自然のメカニズムや自然と人との関わり合いについて理学・農学的な視点から研究を進めてきた「生態学」の両分野の環境科学コース科目に加え、他コースを含めた分野の異なる多数の特論科目や大学院教養科目とともに、研究指導教員が担当する演習科目と特別研究を設け、体系的に教育課程を編成する。また、コース内で開催される定期的なFD会議や授業アンケートの結果を踏まえつつ、社会の要請に応えられるよう講義・演習内容は常に見直すとともに、少人数制教育かつ分野横断型の学びの場を提供することで、専門領域および周辺領域の学修の深化をはかり、豊かな見識を備えられるように教育課程を整備する。

■環境工学

環境工学分野では、物質収支や反応速度論を基に、工学的手法を駆使した環境改善や創造を目指す。近視眼的な発想に基づく改革や改善よりも、中・長期的展望に立脚した技術変化、都市環境施設のあり方を講義し、省資源・省エネルギーといった、人の生活で根幹的な条件を全うしつつ生活価値観の転換を図る発想を研ぎ澄ます教育体系を用意する。

■生態学

生態学分野では、多様性に富み、豊かに組み合わさった自然生態系の共生体系の中で、人が豊かな自然を身近に感知し、それを保全し、創造・利用するための秩序や手法について、現場での現象把握に加え、生物間の相互作用や生態学的なシステム解析など、高度な講義を用意する。

以上を通じて、高度な専門性や技術力を備えた科学者、技術者の育成を目標とするが、各分野で学ぶ専門を深めるだけでなく、専門の枠にとらわれない発想を重視し、幅広い知識と経験を基に、広く環境問題を解決する担い手として活躍できるように教育していく。また、先端理工学部環境生態工学課程で取り入れているフィールドワークを重視した教育課程をさらに発展させ、フィールドワークにより観測された様々な事象を理解・解釈し、「共生」の観点から再構築する能力を修得するための実践的教育を行う。その結果、人と自然は一体であるという「共生」の世界観を具現化するリーダー的役割を果たす人材を育成する。

教育理念・目的

| 修士課程は、環境負荷排出と環境質損失という従来型の問題に加え、遺伝子資源の保全や生活環境におけるアメニティの確保など広範囲な分野を包括する環境諸問題への対処を図るため、自然環境・生態系に関する総合的な理解と課題解決のための工学的センスを併せ持った人材を養成する。 |

| 博士後期課程は、環境諸問題への包括的対応を図るために、課題解決型の工学的知識に加え、自然環境・生態系に関する幅広い知識をもった、豊かで潤いのある生活環境の創造を志す人材を養成する。 |

学位授与の方針

【大学院生に保証する基本的な資質】

| 修士課程 | 備えるべき能力 | 環境問題の発生源としての人間活動とその背景、および問題となる現象のメカニズムについて幅広く理解することができる。 フィールドワークにより観測された様々な事象を理解・解釈し、「共生」の観点から再構築することができる。 専門分野の枠にとらわれず、環境諸問題の解決に向けた柔軟な思考を有することができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 環境に関する幅広い知識と経験をもとに、広く環境問題を解決する担い手として能力を発揮できるようになる。 人と自然が一体であるという「共生」の世界観を具現化できるリーダー的役割を果たすことができるようになる。 |

|

| 博士後期課程 | 備えるべき能力 | 既存の公害・環境問題の解決に貢献してきた法律・行政・技術に関する幅広い知識を有することができる。 人間社会のあるべき姿を提示するための生態学的知識と、問題解決のための手段を選択するための工学的センスを身につけることができる。 |

| 将来発揮することが期待される能力 | 現在の社会において発生している新規の環境問題の解決に向けて対応できる創造的な能力を発揮することができるようになる。 工学的素養と生態学的知識を融合させ、豊かで潤いのある生活環境の創造を志向することができるようになる。 |

【学位授与の諸要件】

| 修士課程 |

|

| 博士後期課程 |

|

教育課程編成・実施の方針

| 修士課程 |

○環境問題の発生源としての人間活動とその背景、および問題となる現象のメカニズムについて幅広く理解できること、フィールドワークにより観測された様々な事象を理解・解釈し、「共生」の観点から再構築できること、ならびに専門分野の枠にとらわれず、環境諸問題の解決に向けた柔軟な思考を有することのできる人材を育成するため、人間の諸活動から生じる環境問題について工学的な視点から研究を進めてきた「環境工学」と、生物および自然のメカニズムや自然と人との関わり合いについて理学・農学的な視点から研究を進めてきた「生態学」の両分野の特論科目に加え、他コースを含めた分野の異なる多数の特論科目や大学院教養科目とともに、研究指導教員が担当する演習科目と特別研究を設け、体系的に教育課程を編成する。 ○研究指導教員の指導を受けて特別研究を二年間にわたって計画的に遂行することが求められるが、一年次終了時点において中間報告書を提出し、進捗状況の報告と研究計画の見直しについて審査を課す。最終的には特別研究の成果を修士論文として提出させ、その審査および最終試験に合格することを求める。 ○コース内で開催される定期的なFD会議や授業アンケートの結果を踏まえつつ、社会の要請に応えられるようカリキュラムは常に見直している。 ○少人数教育を基本とし、かつ分野横断型の学びの場を提供することで、専門領域および周辺領域の学修の深化をはかり、豊かな見識を備えられるように教育課程を整備する。 |

| 博士後期課程 |

○既存の公害・環境問題の解決に貢献してきた法律・行政・技術に関する幅広い知識を有すること、ならびに人間社会のあるべき姿を提示するための生態学的知識と問題解決のための手段を選択するための工学的センスを身につけた人材を育成する。社会で活躍できる専門家としての素養を身に着けるサイエンスコミュニケーション、そして専門分野に関する特別講義と研究指導教員が担当する特別研究を設け、体系的に教育課程を編成する。 ○研究指導教員の指導を受けて、専門分野における先端研究の動向について専門分野での一研究者としての立場から、コース教員とともに情報を収集し、共通理解を深めるとともに問題点や解決すべき課題の発見をするための特別講義を通じて討議の機会を設ける。将来専門分野の技術開発部門において指導的な立場に立つことを期待し、科学者・技術者コミュニティの一員として接するとともに、有益な知見を互いに共有できる双方向のコミュニケーションの場を用意する。環境工学系分野においては、分野横断的な先端研究事例の知見集積を行い、技術者として求められる客観的な思考および表現力を高め、環境に関わる上での自己の哲学を研鑽するよう指導を行う。生態学分野においては、学外の専門家と意見交換することで、研究分野における自らのスタンスを明確にすることを目的として、関連分野の学協会活動への積極的な参加を奨励する。 ○コース内で開催される定期的なFD会議や授業アンケートの結果を踏まえつつ、最新の科学技術に対応するように常にカリキュラムの改善を行う。 ○研究指導体制の一貫性・継続性を保ち、修士課程における学修の成果をさらに発展させられるように教育課程を整備する。 |

環境科学コースフローチャート

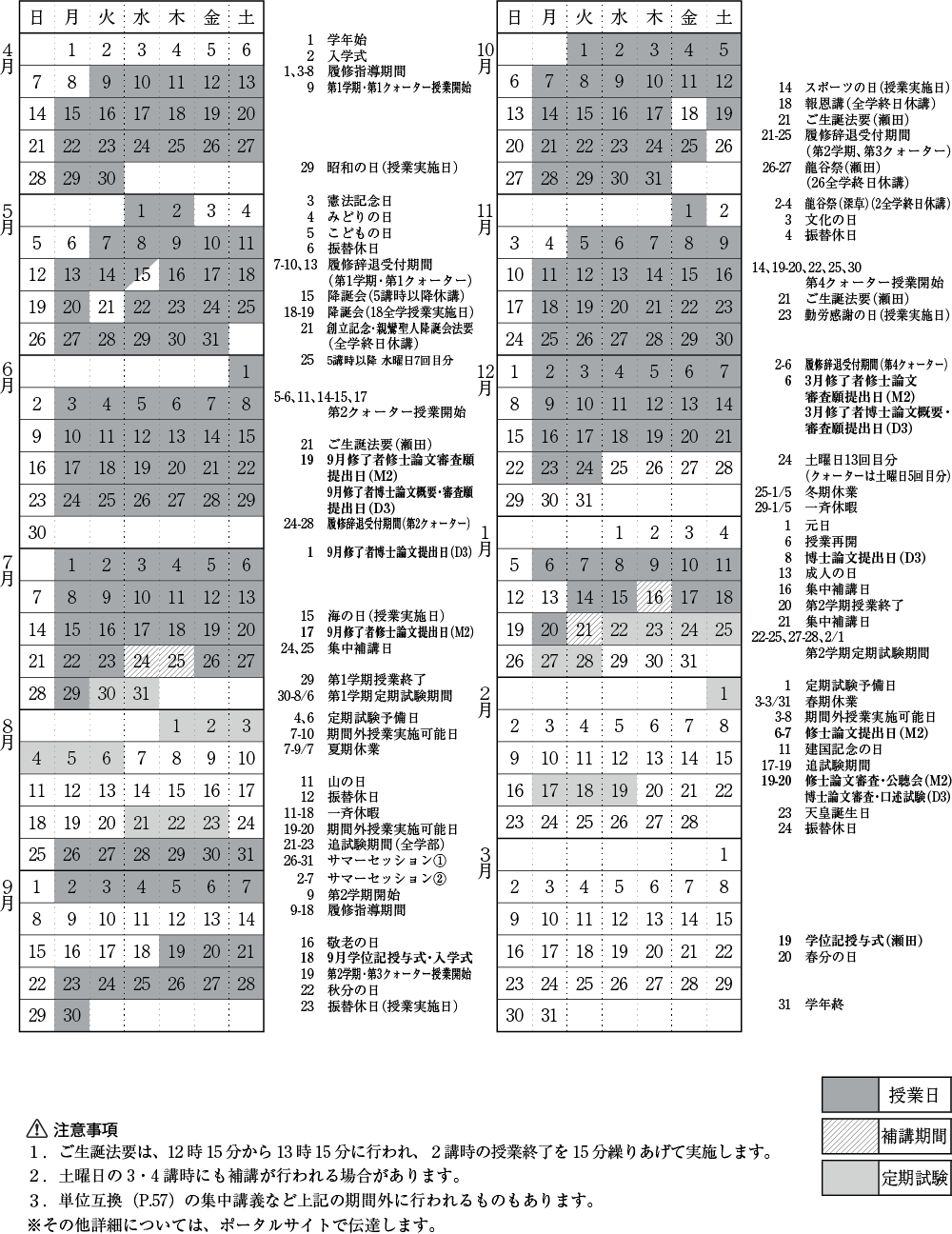

2024年度 学年暦(先端理工学研究科)

検索

検索