Need Help?

国際文化学科の教育課程

最終更新日: 2025年1月20日

【1】国際文化学科での学びとその流れ

「多様な他者をつなぐ人材」となるために、「世界を学び、私を知る」

国際文化学科では、「多様な他者をつなぐ人材」の育成を目標としています。

多様な他者をつなぐ人材とは、例えば、異なる文化間に生じる問題を調整できる人材、世界に向けて日本文化を発信できる人材、そして国際社会における多様性の尊重に貢献できる人材などを指します。

そうした人材になるには、日本を含む世界の多様な言語と文化を学びつつ、豊かな教養を身につけ、コミュニケーションやプレゼンテーションのスキルを高めていくことが重要です。そこで国際文化学科では、『世界を学び、私を知る』という基本理念を掲げ、入学した皆さんがそうした人材を目指して成長できるよう、体系的な教育課程(カリキュラム)を提供しています。

入学から卒業に至る、標準的な学びの流れは以下のようになります。この流れに沿って、何事にも主体的かつ積極的に取り組み、大学生活を充実させることで、皆さんは日本を含む世界を舞台に活躍できる「多様な他者をつなぐ人材」に近づくことができるはずです。

1.1年次

- 前期に「リサーチセミナーⅠ」、後期に「リサーチセミナーⅡ」を履修し、大学での学びに必要な基礎的な視座、知識、スキルなどを身につけます。

- 前期に「仏教の思想A」、後期に「仏教の思想B」を履修し、龍谷大学の建学の精神を学び、龍谷大学生として求められる素養を身につけます。

- 外国語については、入学時の選択にもとづき、1言語型(英語のみ)または2言語型(初修外国語+英語)のいずれかで週5回の授業を受けます。

- 教養教育科目や学科基礎科目のうち、興味・関心あるものを選択し履修します。

「大学での学び」とは、簡単に言えば、「自ら問題を発見・設定し、その解決のために資料を収集・分析し、レポートとして文書にまとめたり、プレゼンテーションしたりすること」です。その究極の目的は、「客観的な論拠を提示して他者を説得し、学術的な知見の蓄積と社会課題の解決に貢献すること」にあると言えるでしょう。知識の記憶と再現に重点を置く高校までの「学習」と異なり、大学では主体的に何をどのように学ぶかを決め、その問いに対する主張や根拠を世界共通のルールでまとめていく「研究」が求められます。

国際文化学科の新入生は、そうした大学での学びに必要な基礎を固めるべく、前期に「リサーチセミナーⅠ」、後期に「リサーチセミナーⅡ」を履修します。また、龍谷大学生として、本学の建学の精神を涵養すべく、教養教育科目のうち「仏教の思想A」と「仏教の思想B」も履修します。これら4科目は必修科目であり、これら科目の単位を修得しないと卒業することができません。

同時に、外国語能力を重視する国際文化学科では、1年次から外国語を重点的に学びます。外国語は、1言語集中型(英語のみ週5回)と2言語型(フランス語/中国語/コリア語のいずれか週3回+英語週2回)があり、入学時にどちらかの履修パターンを選びます(外国人留学生は日本語のみ選択可)。英語の習得に集中するか、英語に加えてもう一つ外国語を学ぶか。必修外国語の選択に関しても、上述した主体性が早速求められます。

概して1年次は外国語を含めて必修科目が多く、時間割を自分で自由に組む余地はそれほど多くありません。ただし選択科目も存在します。1学期(セメスター)で履修できる単位数の上限に気をつけながら、「教養教育科目」や「学科基礎科目」から興味や関心のある科目を選択し履修します。不明な点がある場合は、教務課スタッフやリサーチセミナー担当教員に質問しましょう。

国際学部生であれば海外留学にも積極的に挑戦してください。海外留学には様々な種類・期間・制度があります。いずれも相応の準備期間や費用が必要になります。海外留学を希望する場合は、1年次から早めに情報収集や語学の勉強を開始しましょう。国際学部生の留学に関しては、グローバル教育推進センター内に設置された「留学サポートデスク」スタッフが相談等に応じてくれます。

2.2年次

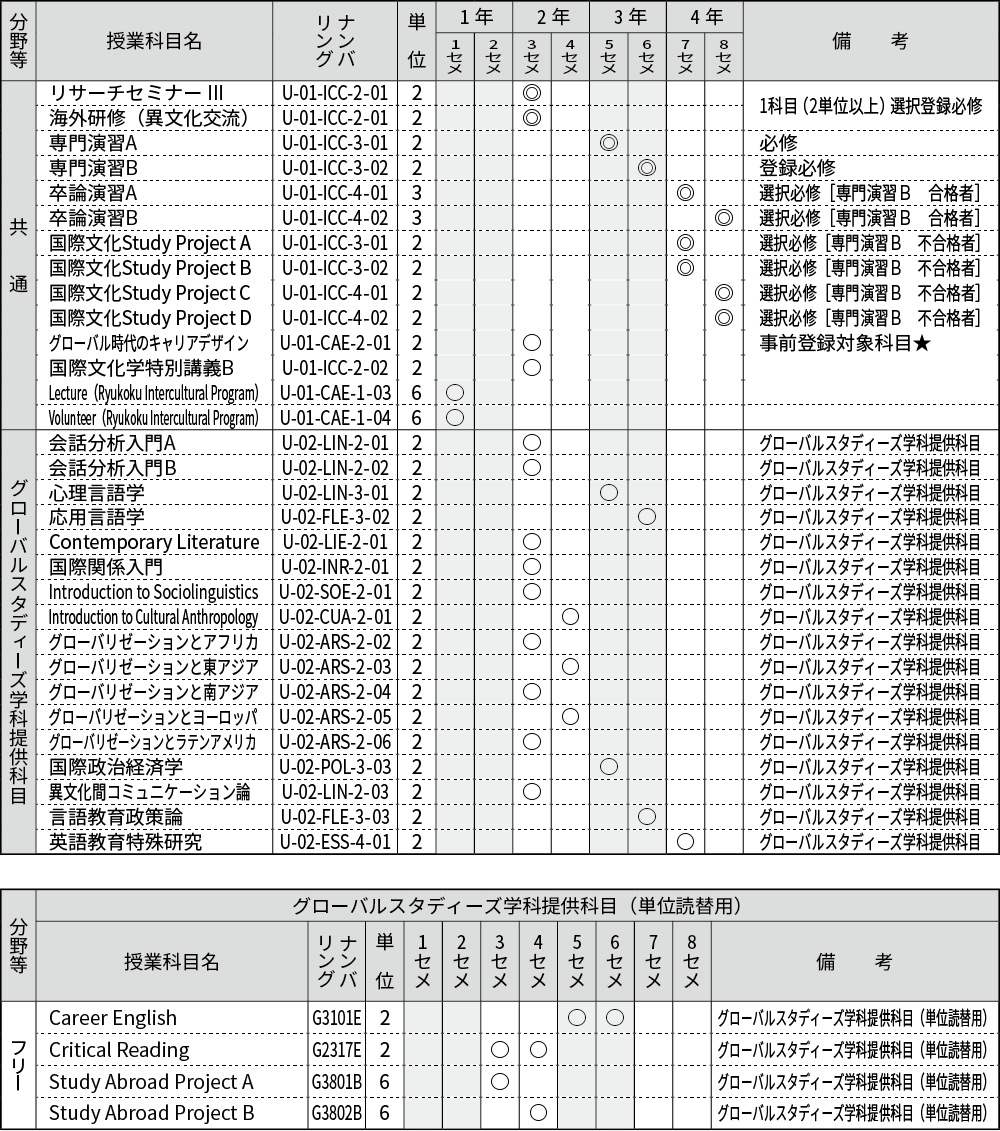

- 「リサーチセミナーⅢ」を履修し、1年次に習得した「大学での学び」の基礎を深めます。

- 留学や海外インターンの予定がある場合は、リサーチセミナーⅢの代わりに「海外研修(異文化交流)」を履修することもできます。

- 引き続き1年次に選択した外国語(英語または初修外国語)を履修し、外国語能力のさらなる向上を目指します。

- より専門的に「世界を学び、私を知る」ことができる学科専攻科目の受講が始まります。

- 学科専攻科目として、必修外国語以外の多様な外国語も学ぶことができます。

- 後期に3年次から所属を希望する演習(ゼミ)を決めます。

国際文化学科では、2年次で基礎学力や外国語能力を確実なものとし、3年次から専門演習(いわゆるゼミ)などを通じて学びを深めるカリキュラムとしています。

そのため2年次に、学科専攻科目の1つである「リサーチセミナーⅢ」を履修し、大学での学びに必要となる知識やスキルに磨きをかけます。なお、海外留学や海外インターンを予定している場合は、リサーチセミナーⅢの代わりに「海外研修(異文化交流)」を履修します。これらの2科目は「選択登録必修」であり、いずれかを必ず履修登録しなければなりません。

外国語については、引き続き選択した外国語(英語/フランス語/中国語/コリア語のいずれか)を週3回学び、運用能力をさらに高めていきます(外国人留学生は日本語)。

また、自身の興味・関心や将来のキャリア展望にもとづき、それぞれの科目区分ごとに定められた卒業要件単位数を満たすよう、「教養教育科目」、「学科基礎科目」、「学科専攻科目」を履修していきます。1年次に比べ授業を選択できる余地が増えますので、授業の概要や詳細についてまとめられたシラバスを熟読し、主体的に自分の学びをデザインしましょう。

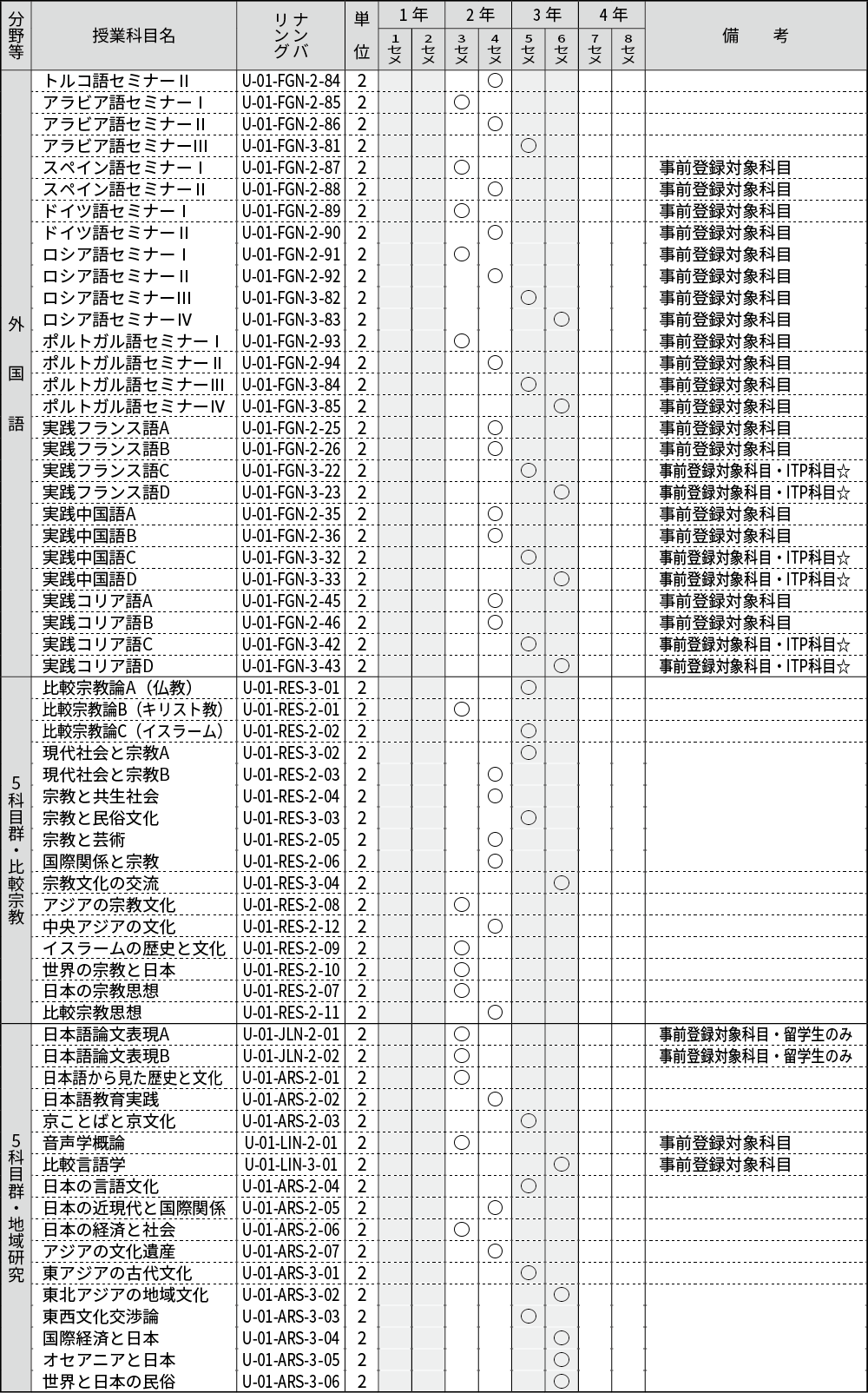

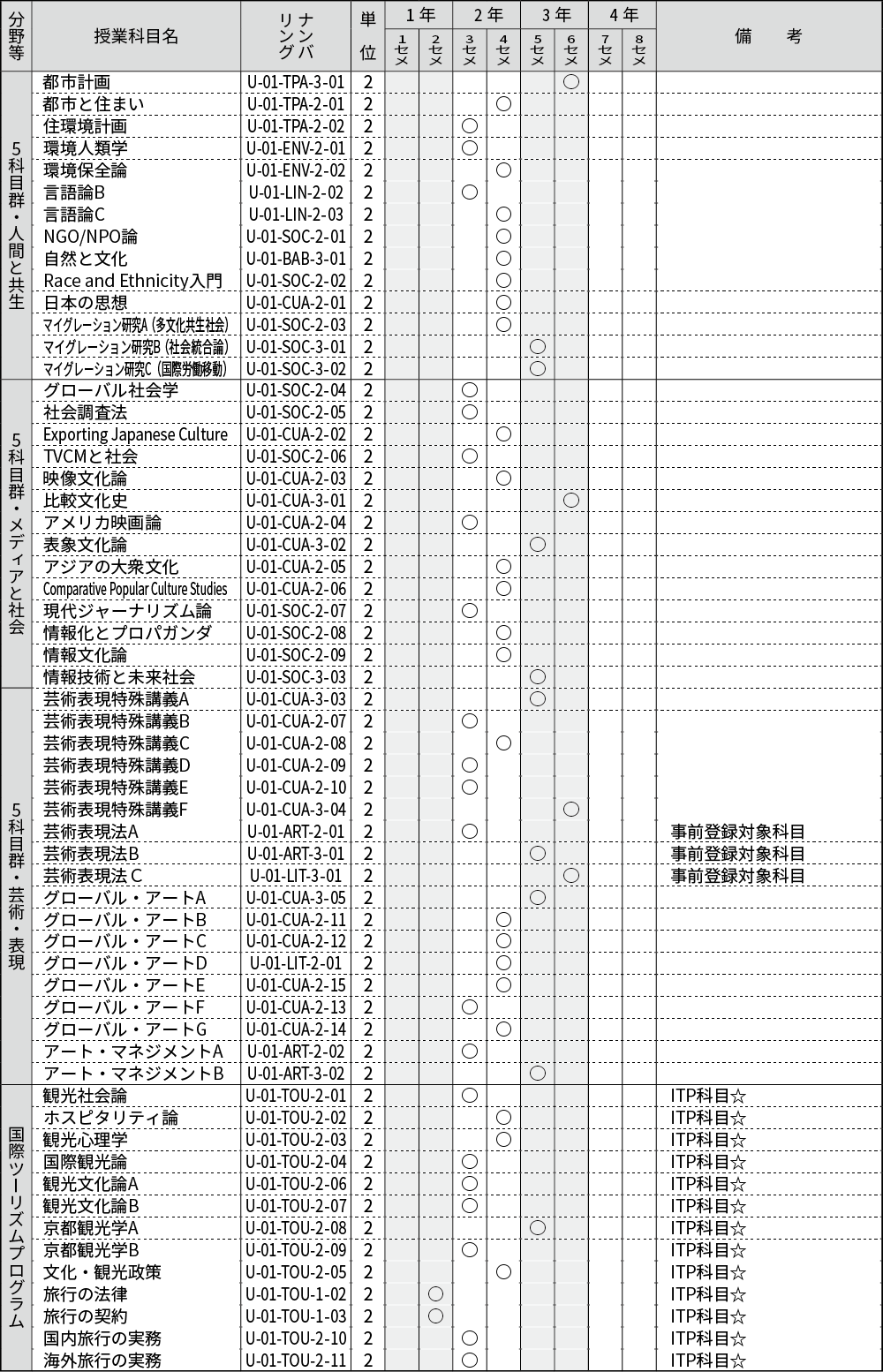

学科専攻科目は、共通科目と5つの科目群(比較宗教、地域研究、人間と共生、メディアと社会、芸術・表現)で構成されています。

共通科目には、学科独自の修了証を発行する国際ツーリズムプログラム(ITP)関連科目、キャリア関連科目、多様な言語文化を学べる科目(ペルシア語、トルコ語、アラビア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語)などがあります。また、これまで学んできた英語・フランス語・中国語・コリア語についても、より高度で実践的な内容の科目が準備されています。

5つの科目群については、特に制約なく自由に履修できます。特定の科目群に集中して深く掘り下げる、主専攻と副専攻を自分なりに決めてバランスをとる、敢えて科目群を横断して幅広く学ぶなど、多様な履修パターンが考えられます。入学までの基礎的な学びを土台に、主体性をもって自分なりの方針と計画性をもって科目を選択してください。

2年次の後期には、3年次以降に所属する演習(ゼミ)を選びます。ゼミは大学生活後半の柱となる専門教育です。20人前後の少人数で、3年次~4年次を通じて担当教員の指導や助言を受けながら、大学生活の集大成となる卒業論文(または卒業制作)を完成させていきます。

3.3年次および4年次

- 3年次前期に「専門演習A」を履修し、担当教員の指導や助言を受けながら専門性を深めます。

- 3年次後期に「専門演習B」を履修し、卒業論文(または卒業制作)に向けた準備を進めます。

- 卒業論文(卒業制作)は、4年次に「卒論演習A」と「卒論演習B」を履修して進めます。

- 専門演習Bの単位未修得の場合、卒業論文(または卒業制作)はせず、代わりに4年次に「国際文化Study Project」(A~D)を履修します。

- キャリア実習を含む就職活動が3年次後期から4年次前期にかけて徐々に本格化します。うまくスケジュールを管理して学業と両立できるようにしましょう。

- 科目区分ごとの卒業要件単位に達するまで、引き続き計画的に授業を履修します。

3年次前期には、必修科目として「専門演習A」を履修します。専門演習Aでは、担当教員の指導や助言を受けながら、各ゼミの専門性ならびに自身の興味・関心を踏まえた研究を進めます。なお、専門演習Aは必修科目の「リサーチセミナーⅠ」を修得していないと履修できません。

また、3年次後期には、登録必修科目として「専門演習B」を履修します。専門演習Bは、卒業論文を書く(卒業制作をする)かどうかを見極める授業となります。専門演習Bの単位を落とした場合、卒業論文(卒業制作)をすることはできず、代わりに4年次に「国際文化Study Project」(A~Dの4科目)を履修して卒業します。専門演習Bの単位を修得した場合は、4年次前期に「卒論演習A」、4年次後期に「卒論演習B」をそれぞれ履修し、卒業論文(または卒業制作)を完成させます。なお、卒論演習Aは専門演習Bを修得していないと履修できません。

同時に、科目区分ごとに定められた卒業要件単位数を満たすまで、引き続き授業を履修していきます。4年次後期末の段階で科目区分ごとの卒業要件単位を1つでも満たしていない場合、卒業ができなくなります(=留年)ので注意しましょう。

なお、3年次後期から4年次前期にかけて、キャリア実習を含めて就職活動が徐々に本格化します(企業によって時期は異なります)ので、龍谷大学キャリアセンターが発信する様々な情報や主催イベントに敏感になりましょう。就職活動の時期になると、平日でも企業の説明会や面接が頻繁におこなわれますし、企業が課す筆記試験の対策や企業研究などで忙しくなります。学業と就職活動を両立できるようスケジュールをうまく管理しましょう。こうした場面でも、大学生ならではの自主性が求められることになります。

【2】科目区分と卒業に必要な単位数

国際文化学科の学生が受講できる授業は、「科目区分」と呼ばれるグループに分類されています。それぞれの科目区分ごとに卒業に必要な単位数や必修科目が定められています。裏返せば、いくら単位を多く取っても、科目区分ごとに定められた要件を満たさなければ卒業することはできません(ある科目区分で修得した単位を、他の区分に置き換えることはできません。フリーゾーンは除く)。

本履修要項をよく読み、また、不明な点は教務課に直接確認するなどして、以下条件を満たすよう計画的かつ正確な履修を心がけてください。詳細は下表のとおりです。

| 科目区分 | 卒業要件単位 | 備考 |

|---|---|---|

| 学科外国語科目 | 20単位以上 |

1年次:<英語週5回>または<初修外国語週3回+英語週2回> |

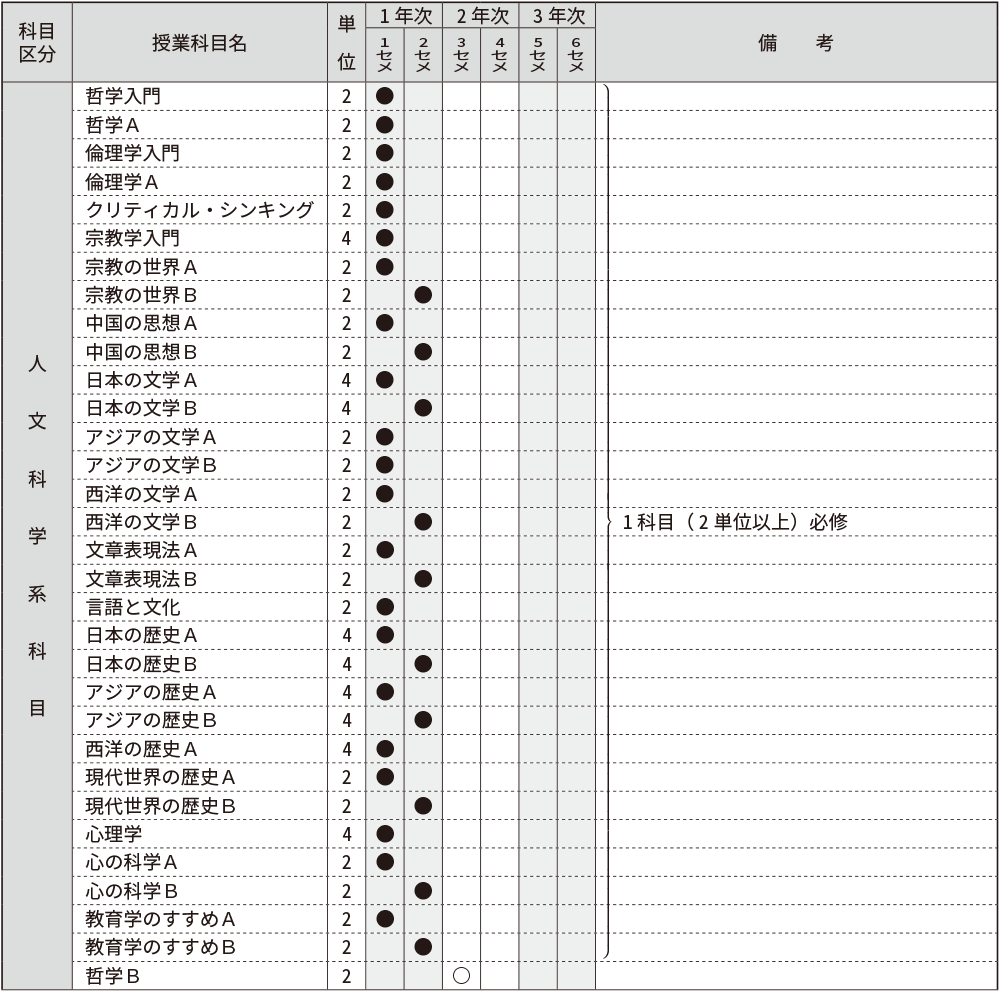

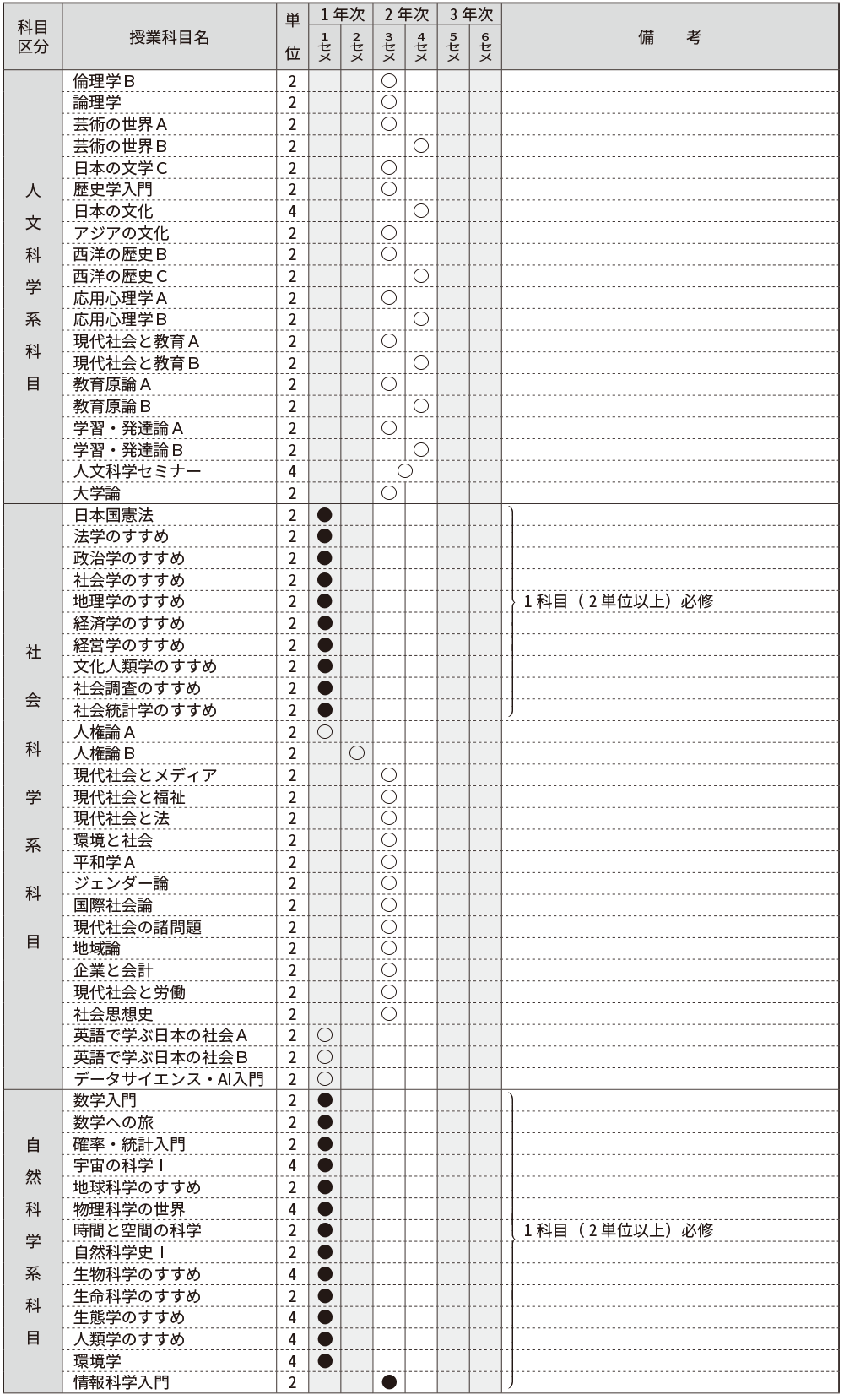

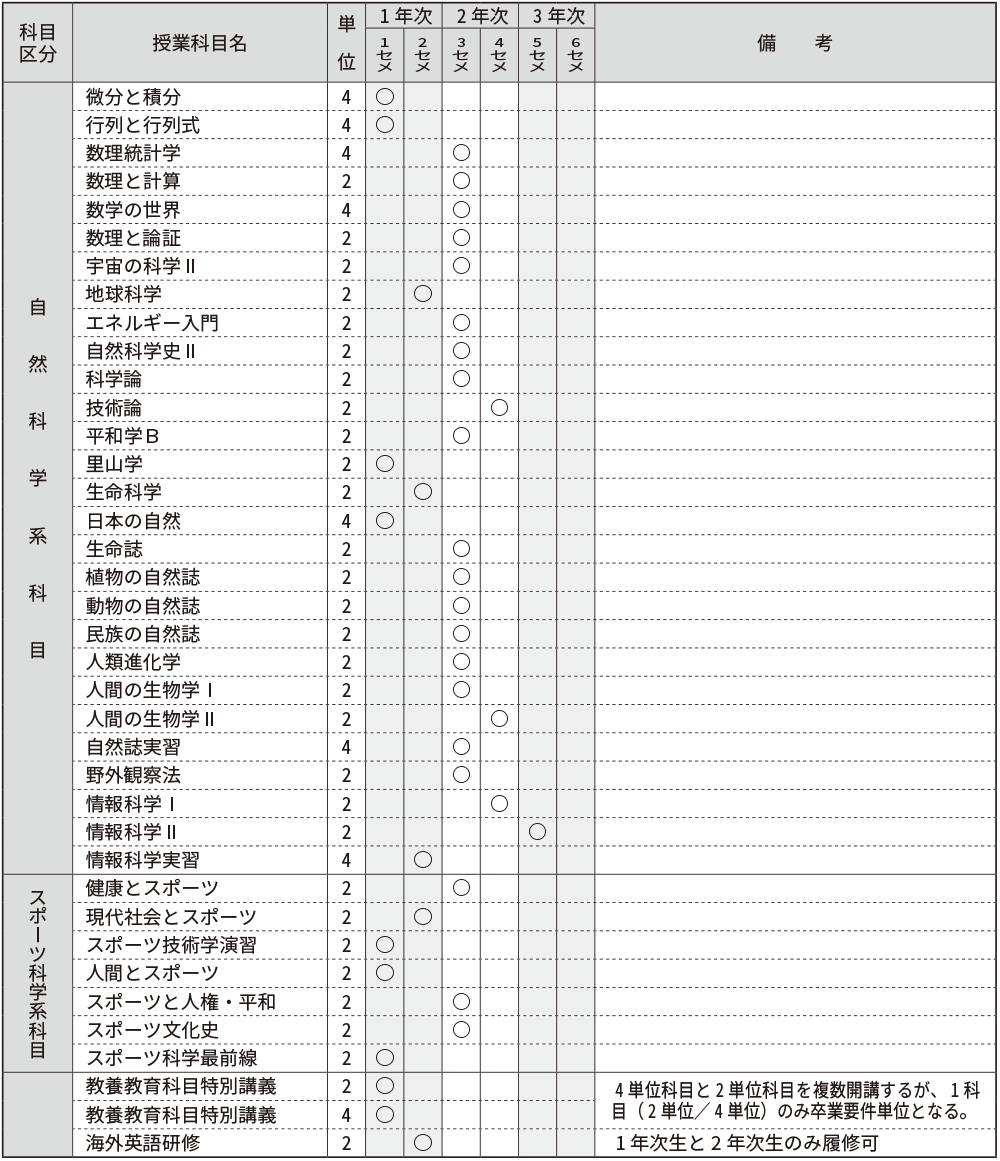

| 教養教育科目 | 18単位以上 | 仏教の思想A、仏教の思想B(必修・4単位) 基幹科目 人文科学系科目から2単位以上(選択必修) 社会科学系科目から2単位以上(選択必修) 自然科学系科目から2単位以上(選択必修) その他選択科目(8単位以上) |

| 学科基礎科目 | 16単位以上 | リサーチセミナーⅠ、リサーチセミナ―Ⅱ(必修・4単位) その他選択科目(12単位以上) |

| 学科専攻科目 | 50単位以上 | ・リサーチセミナーⅢまたは海外研修(異文化交流)(選択登録必修・2単位) ・専門演習A(必修・2単位) ・専門演習B(登録必修)で卒業論文執筆適性を見極める。 【専門演習B合格者】 ・専門演習B(2単位)、卒論演習A(3単位)、卒論演習B(3単位)。 【専門演習B不合格者】 ・国際文化Study Project A~D(合計8単位)。 ・その他選択科目(40単位以上) |

| フリーゾーン | 20単位以上 | 各科目区分で修得した余剰単位のほか、コンソーシアム京都単位互換科目、グローバルスタディーズ学科提供科目など。 |

| 合計 | 124単位以上 |

1.学科外国語科目(卒業要件:20単位以上)

「多様な他者をつなぐ人材」として社会で活躍していく上で、外国語の習得は重要です。そのため国際文化学科のカリキュラムでは外国語科目の比重が大きく、20単位以上の修得を求めています。

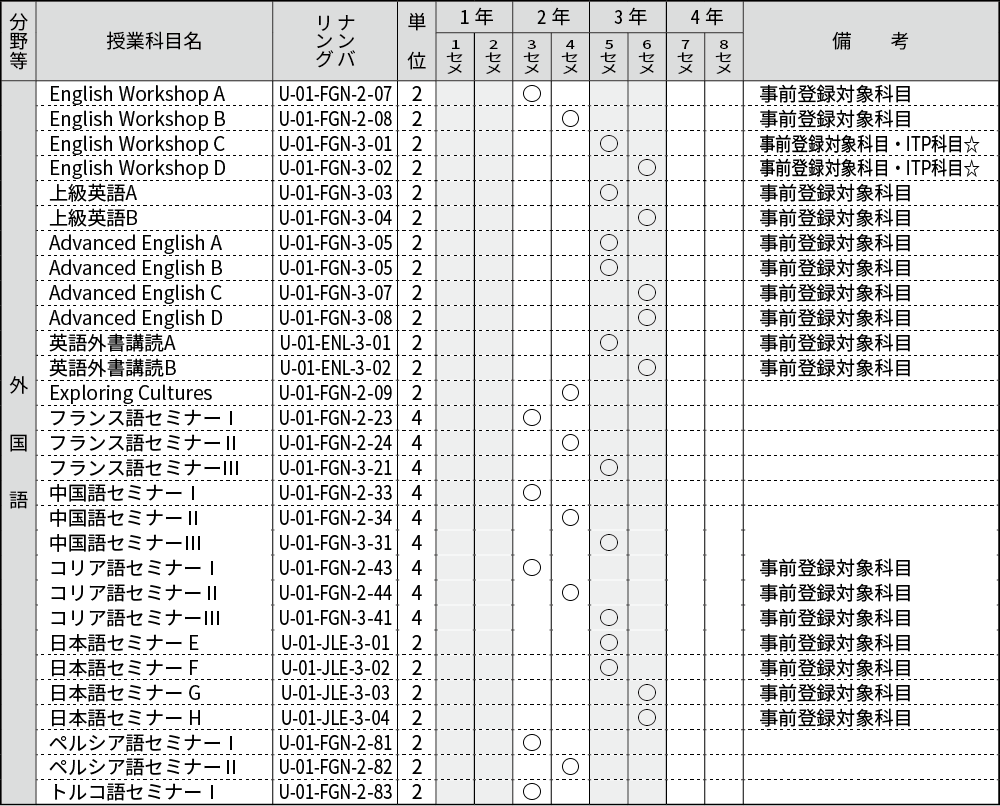

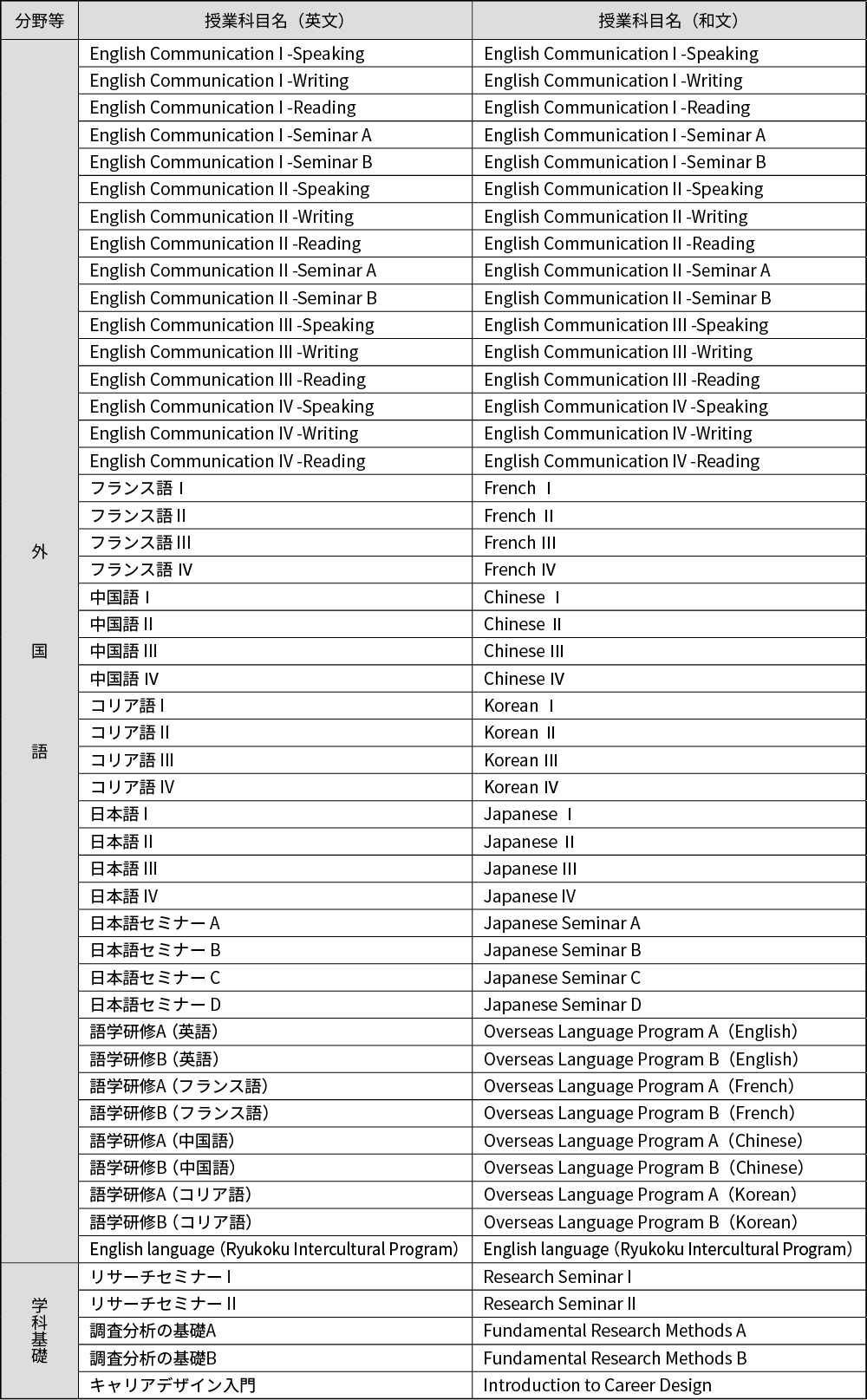

学科外国語科目は、英語/フランス語/中国語/コリア語、そして外国人留学生を対象とする日本語の5言語で構成され、いずれも少人数教育を特色としています。

国際文化学科の学生は、①1言語集中型(英語のみ)、または②2言語型(フランス語/中国語/コリア語のいずれか+英語)のどちらかを入学時に選択します。世界共通語としての重要性から、英語はいずれのパターンでも必ず1年次には学ぶことになります。

1言語集中型は1年次に週5回、2年次に週3回の英語授業があります。2言語型では、1年次に初修外国語(フランス語/中国語/コリア語)週3回+英語週2回、2年次に初修外国語週3回の授業を受けます。外国人留学生は日本語のみを2年間学びます。日本語の授業は1年次に週5回、2年次に週3回あります。

※上記以外の外国語を学習したい場合や、学生生活を通じて外国語の習得に力を入れたい場合は、学科専攻科目として開講されている外国語関連科目(日本語を含めて12言語の授業があります)を履修することができます。

2.教養教育科目(卒業要件:18単位以上)

教養教育科目は、より広い視野から学生の興味・関心や研究テーマについて理解を深めることを目的としています。人文/社会/自然/スポーツの分野に属する科目で構成され、他学部生と一緒に受講します。多様な科目が揃っていますので、自分自身の興味・関心・進路希望などに応じて選択・履修してください。なお、教養教育科目のうち、本学の建学の精神を涵養する科目として、「仏教の思想A」と「仏教の思想B」(各2単位)は必修です。また、少なくとも人文科学系科目、社会科学系科目、自然科学系科目からそれぞれ2単位以上を履修する必要があります。

詳細については、「教養教育科目の教育目的および履修方法」を参照してください。

3.学科基礎科目(卒業要件:16単位以上)

国際文化学科の学生として、入学後の早い段階で接しておくべき入門的な内容を集めた科目区分です。学科基礎科目には多様な科目を配置しています。自分自身の興味や関心に応じて科目を選択し、大学生活を通じて何を学び研究したいのか、将来どのようなキャリアを志望するのか見極めてみてください。

基礎科目のうち、「リサーチセミナーⅠ」と「リサーチセミナーⅡ」(各2単位)は必修です。

リサーチセミナーⅠでは少人数教育を通じて、資料収集とレポート執筆を中心に、大学での学びで必要となる知識や技法の基礎を身につけます。リサーチセミナーⅡでは、リサーチセミナーⅠの学修内容を再確認しつつ、学術研究に関する知識や研究方法を幅広く学び、大学での学びの基礎を完成させていきます。

4.学科専攻科目(卒業要件:50単位以上)

国際文化学科での学びの根幹となるもので、学科基礎科目での学修内容を土台に、さらに発展した内容を専門的に学ぶ科目区分です。学生の多様な興味・関心に応じられるよう、全科目区分のうち最も多い科目数を揃えています。専攻科目の多くは2年次以降から履修できるようになります(一部科目は1年次から履修可)。

このうち、「リサーチセミナーⅢ」(2単位)、「海外研修(異文化交流)」(2単位)のいずれかは必ず履修しなければなりません(選択登録必修)。リサーチセミナーⅢは、担当教員の専門性を生かした多様な授業内容が用意され、1年次に履修したリサーチセミナーと、大学生活後半の専門的な学びの橋渡しを担います。海外文化研修(異文化交流)は、学生の自発的な海外留学や海外インターンシップ経験について、事前学習や帰国後のレポート提出などをもって単位を認定するものです。

また、専攻科目のうち唯一の必修科目となるのが「専門演習A」(2単位)です。続く「専門演習B」(2単位)は必ず履修登録しなければならない登録必修科目になります。

専門演習AおよびBを通じて、担当教員の指導と助言を受けながら自らの研究関心を明確にし、卒業論文または卒業制作に対する意欲や適性を見極めます。学生自身が卒業論文(卒業制作)を希望し、かつ、担当教員が適格と判断した場合は専門演習Bの単位が認められます。その一方で、学生自身が卒業論文(卒業制作)を希望しない場合、または、当該学生について担当教員が卒業論文(卒業制作)は困難であると判断した場合、専門演習Bは単位が認められず未修得となります。

専門演習Bの単位を修得した場合は、4年次に「卒論演習A」および「卒論演習B」(各3単位)を履修し、指導教員の助言を受けつつ、1年かけて卒業論文または卒業制作を完成させます。専門演習Bを未修得の場合は、代わりに4年次に「国際文化Study Project(ICSP)」(A~D、各2単位で計8単位)を順次履修します。ICSP(A~D)では、担当教員の指導や助言を受けつつ、A~Dそれぞれで一定の学習または研究成果をまとめます。

3年次以降のこれら科目の関係は以下のようになります。

| 3年前期 | 3年後期 | 4年前期 | 4年後期 | 単位数 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 専門演習A (必修) 2単位 |

演習B (登録必修) 2単位 |

単位修得 (卒業論文あり) |

卒論演習A 3単位 |

卒論演習B 3単位 |

合計 |

||

| 単位未修得 (卒業論文なし) |

ICSP A 2単位 |

ICSP B 2単位 |

ICSP C 2単位 |

ICSP D 2単位 |

|||

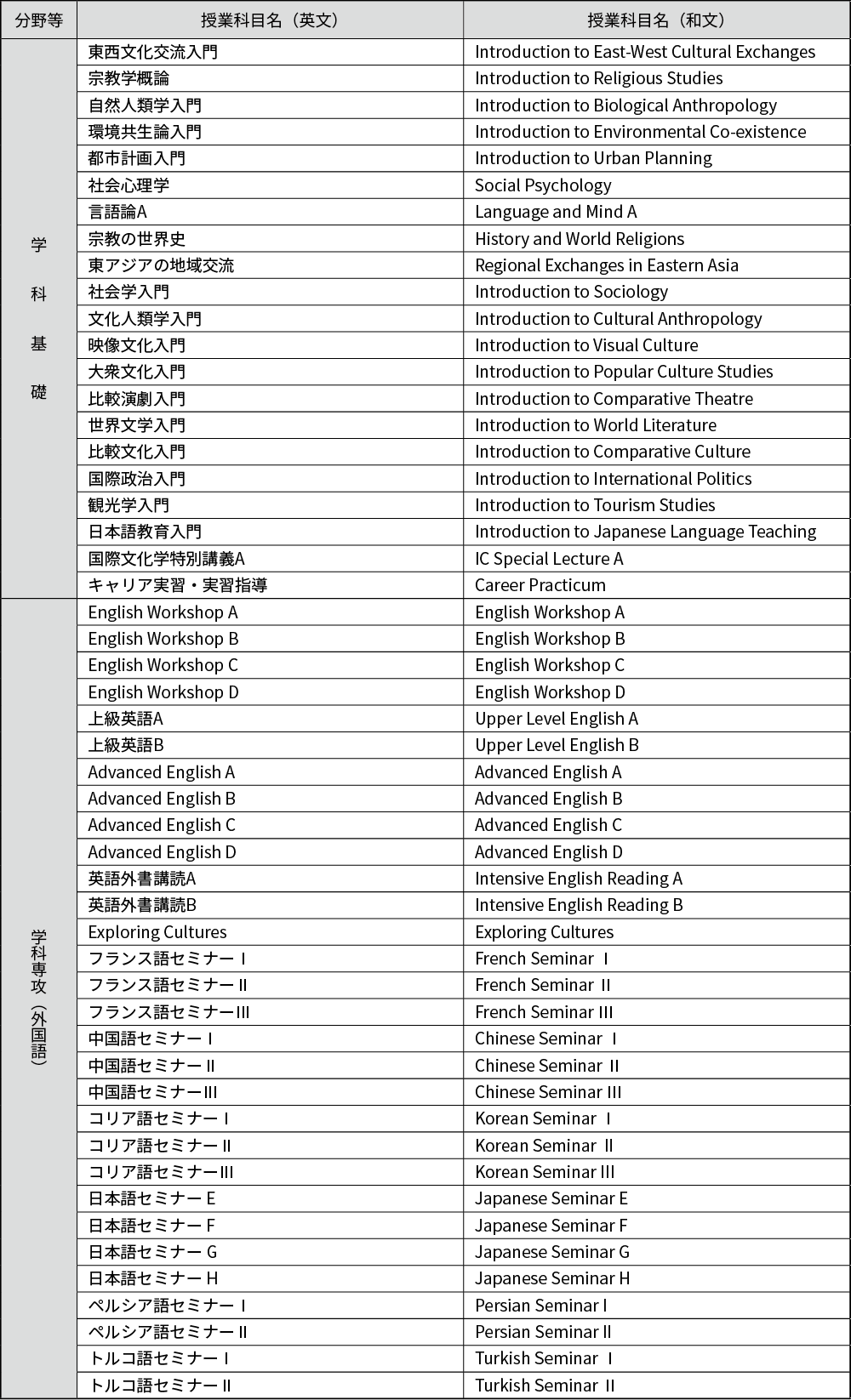

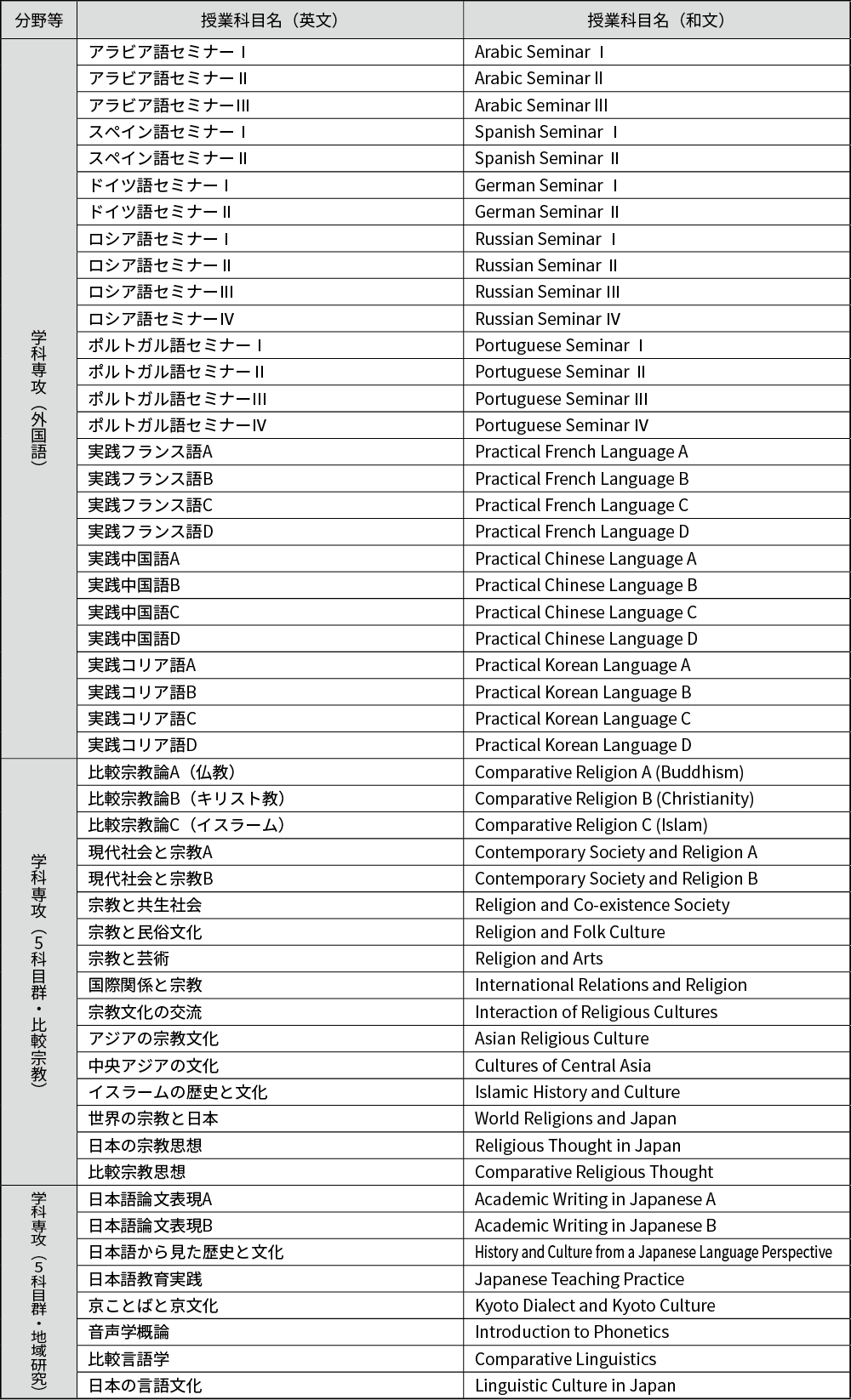

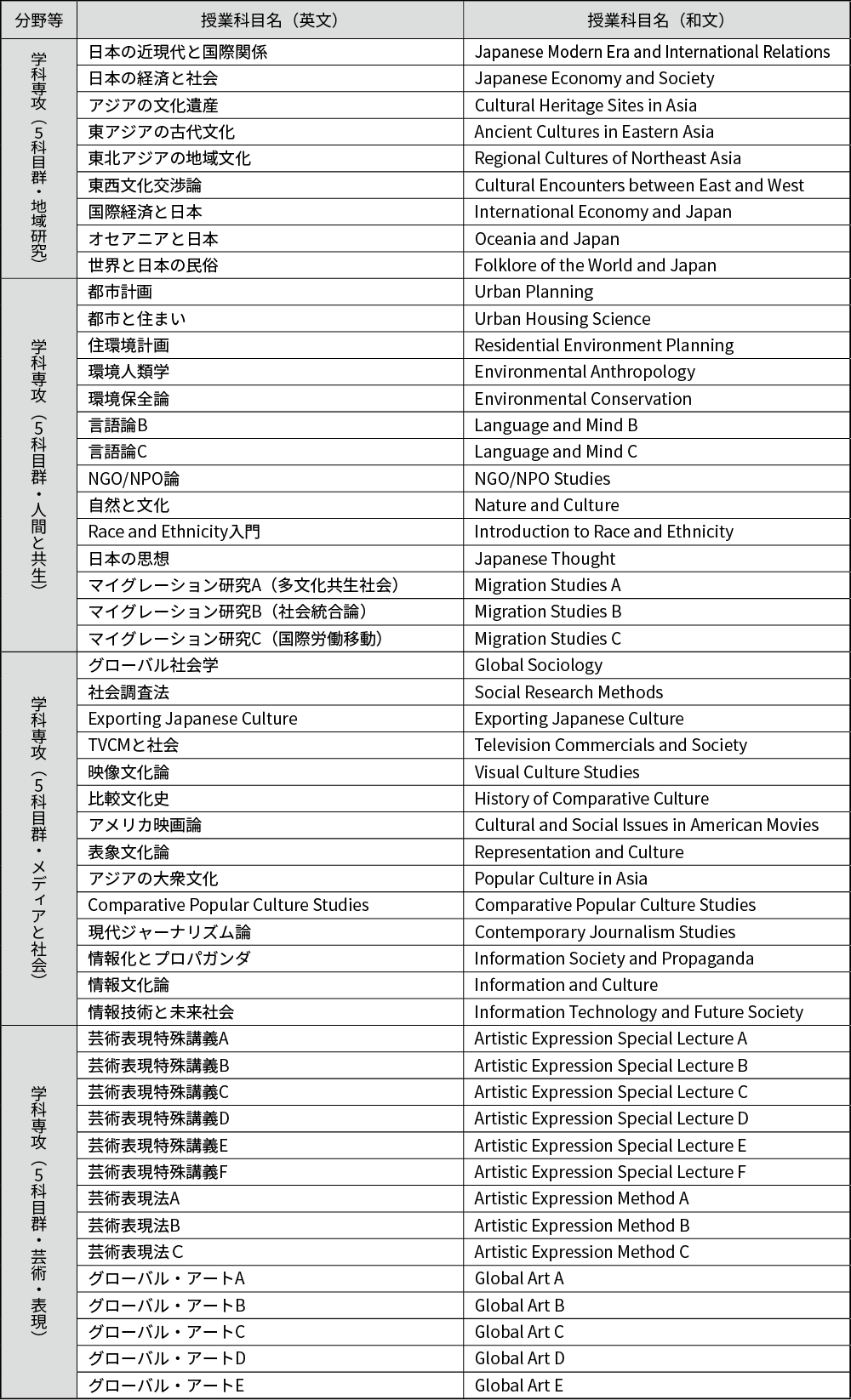

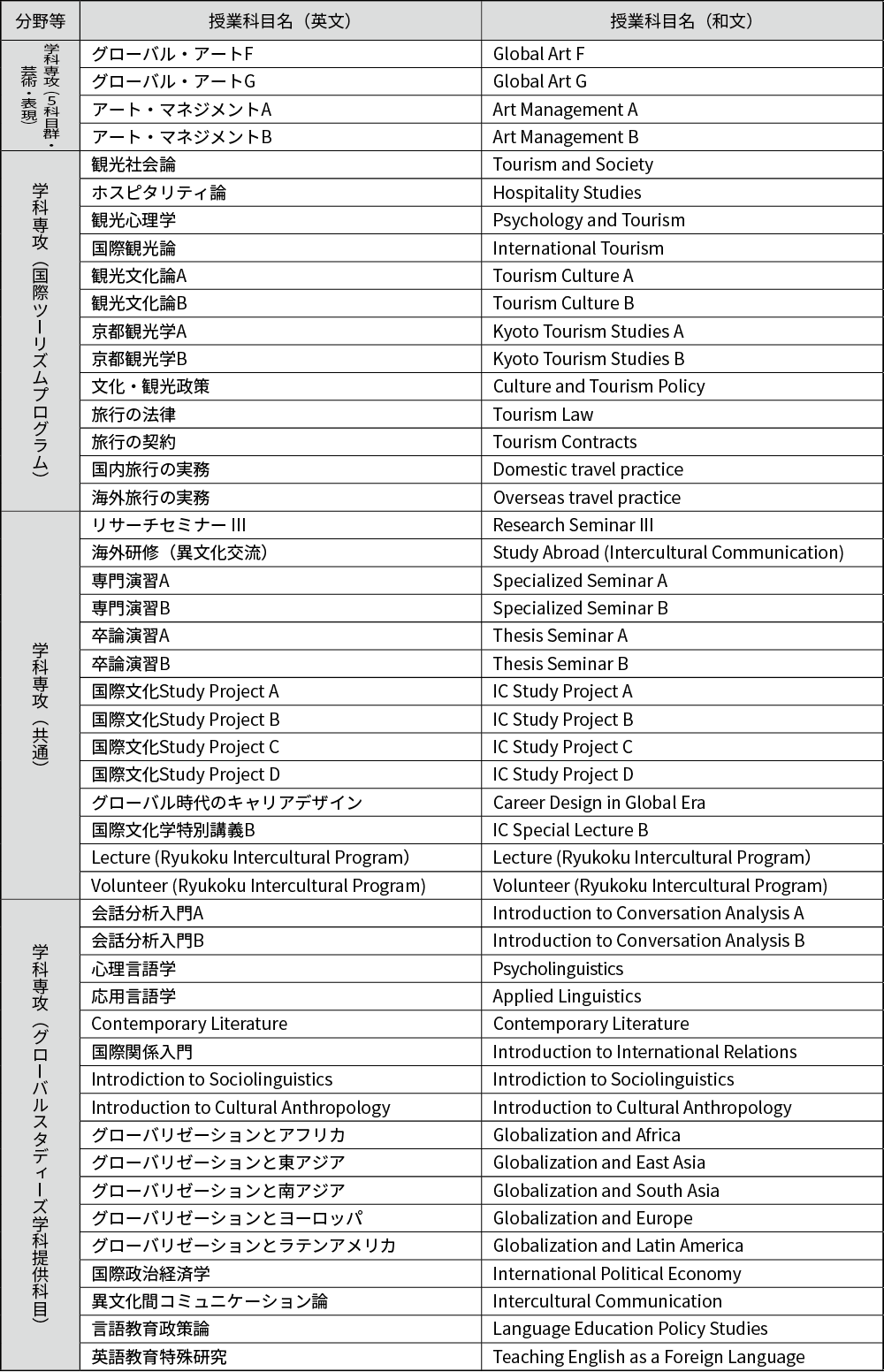

上記以外の学科専攻科目は、以下のように、5つの科目群と共通科目に分けられています。共通科目には、外国語(英語、フランス語、中国語、コリア語、ペルシア語、トルコ語、アラビア語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語、ポルトガル語、日本語)のほか、国際ツーリズムプログラム(ITP)関連科目、キャリア関連科目などが含まれます。

- 比較宗教群

- 地域研究群

- 人間と共生群

- メディアと社会群

- 芸術・表現群

- 共通科目※外国語、国際ツーリズムプログラム(ITP)、キャリア関係科目など

上述した専門演習Aから卒論演習またはICSPに至る10単位以外については、いずれの科目群からも自由に履修することができます。入学当初の想いや将来の希望などを勘案し、残る40単位分の履修計画を立ててください。学科のホームページなどを通じて、究めたい学びや就きたい職業などに応じた履修モデルも提示しますので、どのように履修すべきか迷った場合は参考にしてください。

5.フリーゾーン(卒業要件:20単位以上)

卒業要件124単位のうち、上記科目区分でそれぞれ定められた単位数を差し引くと20単位が不足します。これを「どの科目区分にも該当しない領域」という意味でフリーゾーンと呼びます。

フリーゾーンは、学生自身の興味や関心にもとづき、制約なく自由に履修できる区分です。学科外国語科目、教養教育科目、学科基礎科目、学科専攻科目のいずれを履修しても構いません。上記科目区分の卒業要件単位数(例:学科基礎科目であれば16単位)を越えて修得した単位は、自動的にフリーゾーンの単位数としてカウントされます。

また、グローバルスタディーズ学科開講科目のほか、コンソーシアム京都単位互換科目、留学・国際交流プログラム、各種キャリア実習などの単位もフリーゾーンで認定されます。こうした授業科目の一部には受講条件が設定されているものがあります。詳細については本履修要項を確認してください。

6.その他(単位互換科目、教職課程、博物館学芸員課程、本願寺派教師資格課程など)

単位互換科目制度とは、国際文化学科にはない科目を補うため、「大学コンソーシアム京都」の単位互換制度を利用し、大学コンソーシアム京都加盟の他大学で開講されている科目(産学連携教育プログラムを含む)や、放送大学の科目を履修するものです。

また、国際文化学科では、「中学校教諭一種免許(英語科)」、「高等学校教諭一種免許(英語科)」、「博物館学芸員」、「本願寺派教師」、「ICCO文化交流創成コーディネーター」などの資格を取得できます。これらの資格を取得するには、それぞれの課程が定めた科目を修得する必要があります。

これらについての詳細は、履修要項の該当ページを確認してください。また、不明な点があれば教務課や教職センターに確認・相談してください。

【3】国際ツーリズムプログラム(International Tourism Program)について

1.制度の概要

国際ツーリズムプログラム(International Tourism Program、以下ITP)は、国際文化学科生の自らを旅行者として捉える観光への関心、また、就職先としての旅行・観光業界への関心の高まりを背景に設置されたものです。

ITPについては申込みなど事前の手続きは不要です。卒業までに修了要件を充足した場合、インターンシップ経験および関連知識の修得を認定するものとして、国際文化学科が発行する「ITP修了証」を申請することができます。

本プログラムは、龍谷大学が立地する京都を筆頭に、諸外国から日本を目指す観光客(いわゆる「インバウンド」)の急増と、世界的規模で拡大する観光人口の動向に対応しようとするものです。国際文化学科の卒業生が、観光を通じた世界と日本の相互交流を架橋ならびに創出できる人材となるよう、実務的側面も含めた多様な科目を提供しています。

2.修了要件

下記(1)(2)を併せて、合計20単位を修得することが修了認定の条件となります。

- 以下①②のインターンシップ関連科目から、それぞれ2単位(計4単位以上)を修得すること。

- 「リサーチセミナーIII」(2単位)のうち、指定されたもの。

- 龍谷大学が提供する「RYUKOKUキャリア・スタート・プログラム」、または大学コンソーシアム京都が提供する「産学連携教育プログラム」のうち、指定された受入先企業でのインターンシップ実習を修了していること。

- 学科専攻科目のうち、以下に掲げるITP関連科目から16単位以上を修得すること。

<ITP関連科目>※いずれも2単位

【1年次から履修できるもの】

「観光学入門」、「旅行の法律」、「旅行の契約」

【2年次から履修できるもの】

「観光社会論」、「ホスピタリティ論」、「観光心理学」、「国際観光論」、「観光文化論A」、「観光文化論B」、「京都観光学B」、「文化・観光政策」、「国内旅行の実務」、「海外旅行の実務」

【3年次から履修できるもの】

「京都観光学A」、「実践フランス語C」、「実践フランス語D」、「実践コリア語C」、「実践コリア語D」、「実践中国語C」、「実践中国語D」、「English Workshop C」、「English Workshop D」

【4】キャリア教育とキャリアデザイニング

社会経済のグローバル化と国内の少子化を背景に、日本でも外国から人材を受け入れる傾向が強まっています。その帰結として、日本社会の構成員が文化・民族・宗教などの面で多様化する「内なるグローバル化」が進んでいます。

内なるグローバル化は日本社会を豊かにし、私たちの視野を広げます。その一方で、生活習慣や価値観の違いが文化的摩擦を生むことも否定できません。それゆえ、日本社会の内なるグローバル化が進むほど、「多様な他者をつなぐ人材」としての素養を身につけた国際文化学科生が活躍できる領域は広がっていくと考えられます。

以下では、学科の人材育成方針や教育課程をふまえ、国際文化学科の卒業生にどのようなキャリアが考えられるか、どのようなキャリア関連科目やプログラムがあるかについてまとめておきます。卒業後のキャリアについて考え始めるのが早いほど、目標(=こうなったら成功と思える姿)が明確になり、大学生活を充実させることにつながります。龍谷大学キャリアセンターや学外のイベント等も有効活用しながら、自身の将来について早めに考えるようにしましょう。

1.想定する進路

国際文化学科での学びを活かしやすいと考えられる業界・職種・職業として、例えば次のようなものが挙げられます(あくまで一例です)。

- 顧客や社員の文化的多様性が顕著な企業(多国籍企業、グローバル企業など)

- 海外展開に積極的な日本企業

- 企業におけるダイバーシティマネジメント業務、広報業務

- 国家公務員(特に外務省、出入国在留管理庁、観光庁、税関職員、航空管制官など)

- 地方公務員(地方自治体の多文化共生推進部門)、国際交流に関する公益法人など

- 地方自治体の観光振興部門、観光に関する公益法人など

- 地方自治体の芸術・文化振興部門、芸術・文化に関する公益法人、企業のメセナ部門など

- 地方自治体の都市計画、住宅行政部門など

- 国際協力、多文化共生、文化遺産、自然環境などに関するNGOやNPO

- 公立および私立学校における英語科教員(中学、高校)

- 海外および国内における日本語教員

- 通訳、翻訳家(会議通訳、映像翻訳、通訳案内士など)

- 旅行業(旅行代理店、各種オペレータなど)、ツアーコンダクター

- 旅客運輸業(航空会社、鉄道会社、バス会社など)、ホテル・旅館などの宿泊業

- メディア業界(出版、放送、新聞、広告など)、コンテンツ産業(音楽、ゲーム、映画など)

- 浄土真宗本願寺派開教使(海外における布教活動)、宗教法人職員

- 国内外大学院への進学、起業

2.キャリア科目

国際文化学科では、キャリアデザインにとって参考となるキャリア関連科目を開講しています。必修科目ではありませんが、自身の将来を考える上で役に立ちますので、入学後の早い段階で履修することを推奨します。

-

キャリアデザイン入門(学科基礎科目、2単位)※第1セメスターから履修可

責任ある仕事を体験する機会の少ない学生にとって、キャリアデザインへの早期からの取り組みが重要であることを実践的に学ぶ科目です。就職活動で有効なのは、「大学でどのような行動を起こし、何を得たのか」を自分の言葉で堂々と語ることです。本科目では、なぜそのような考え方が必要なのか、また、それを自分の言葉で語る重要性を学びます。 -

グローバル時代のキャリアデザイン(学科専攻科目、2単位)※第3セメスターから履修可

現代では、キャリアデザインも社会経済のグローバル化を強く意識する必要があります。本科目では、世界経済の大きな変化を理解し、また、それを日本の文脈で捉え直し、今後どのようなキャリア形成が必要になるのかを学びます。授業では、受講者間での討議や発表機会もできるだけ導入し、受講者自らが主体的に学ぶ機会を追求します。

3.その他

- 企業や団体等でのキャリア実習は、就業機会が限られる学生に様々な経験を与えてくれます。すべての龍谷大学生を対象とした単位を修得できるプログラムとして、①大学コンソーシアム京都「産学連携教育プログラム」、②RYUKOKUキャリア・スタートプログラム、の2つがあります。また、企業が個別に実施するインターンシップやキャリアスタートに関するプログラムについても、1年次から参加できるものも含めて多数あります。「まずは行動から」を肝に銘じ、積極的に情報収集しましょう。

- 教養教育科目には「経済学のすすめ」(2単位)があります。また、学科専攻科目には「日本の経済と社会」(2単位)、「国際経済と日本」(2単位)があります。社会経済のグローバル化が進む現代にあって、日本を含む世界経済に関する知識と理解は大きく役立つはずです。積極的に受講してみましょう。

- 外国語の資格試験を念頭に置いた授業もあります。就職活動時に先立ち、自身の外国語能力を客観的に証明する公的資格を取得しておくことも有効です。上述したような進路に興味のある学生は、積極的にこうした授業も受講してみましょう。履修を希望する場合は事前にシラバスを熟読し、内容をしっかり確認するようにしてください。

| 資格試験名称 | 授業科目名・科目区分・単位数 |

|---|---|

| TOEIC®L&R | Advanced English B (学科専攻科目、2単位) |

| 実用フランス語技能検定試験 | 実践フランス語A・B (学科専攻科目、各2単位) |

| HSK(中国政府公認の中国語検定) | 実践中国語A・B (学科専攻科目、各2単位) |

| 韓国語能力試験 | 実践コリア語A・B (学科専攻科目、各2単位) |

- 自ら起業することも立派なキャリア展開です。REC(龍谷エクステンションセンター)では、学生ベンチャー育成に関する様々な企画(教育事業、イベント事業、インキュベーション事業)を展開しています。龍谷大学生であれば、学部や学年を問わず誰でも参加することができます。

そのねらいは、①日本経済復興の鍵となる新事業や新産業創出のため、「大学発学生ベンチャー」の発掘や育成を行う、②新しい目標や課題に対して、積極的にアイデアを出し企画・実行していく応用能力や実践能力を養成し、チャレンジ精神、創造性の豊かな人材を社会に輩出することにあります。興味や関心がある学生は、ぜひ積極的にチャレンジしてみましょう。 - 卒業に必要な単位の修得はできませんが、ほかにも以下のような教育プログラムや講座が開講されています。興味のある人は情報収集に努め、積極的に受講しましょう。それぞれについての詳細は、教務課やキャリアセンターなどで確認してください。

教職課程、本願寺派教師資格課程、博物館学芸員課程、ICCO文化交流創成コーディネーター資格認定制度、国際伝道者養成課程、矯正・保護課程、法職課程、教員採用試験対策講座、キャリア支援講座、公務員試験対策講座など

- 龍谷大学のキャリアセンター(5号館1階)を積極的に利用しましょう。各種セミナーや個別のカウンセリングがおこなわれるほか、職業・業界・職種・企業に関する豊富な資料を常時閲覧可能です。また、資格試験対策講座や公務員試験対策講座なども実施しています。「自分にはまだ早い」とは思わず、1年次から積極的に利用することを強く推奨します。

【5】履修方法・履修上の注意点

国際文化学科の学生は、卒業後に「多様な他者をつなぐ人材」、例えば、異なる文化間に生じる問題を調整できる人材、世界に向けて日本文化を発信できる人材、国際社会における多様性の尊重に貢献できる人材として活躍することが期待されます。

そうなるためには、龍谷大学の建学の精神を学びつつ、4年間で『世界を学び、私を知る』ことが求められます。また、高校までとは異なる大学での学びに一日でも早く慣れるよう、基礎的な知識や技法を計画的に習得することが期待されています。

国際文化学科では、学生が体系的にそれらを身につけ、着実に成長できる教育課程(カリキュラム)を準備していますが、守るべき履修上のルールもいくつかあります。このルールを守らないと4年間で卒業できなくなりますので、大学生活を通じて日常的に確認するようにしてください。

1.必修外国語の履修方法

国際文化学科では、「学科外国語」という科目区分で必修外国語を定めています。国際文化学科で開講されている必修外国語は、英語・フランス語・中国語・コリア語・日本語の5言語です。フランス語・中国語・コリア語は初級者を、英語は本学入学前に基礎を勉強した人を、日本語は母語が日本語以外の人(外国人留学生)を対象にしています。必修外国語は卒業までに20単位を修得しなければなりません。

必修外国語は、下表のとおり、入学時に1ヶ国語(英語週5回の1言語集中型)あるいは2ヶ国語(フランス語、中国語、コリア語のいずれかを週3回+英語週2回の2言語型)を選択して受講します。

必修外国語の履修パターン(入学時に選択)

| 1年次 | 2年次 | |

|---|---|---|

| 1言語集中型 | 英語(週5回) | 英語(週3回) |

| 日本語(週5回)※ | 日本語(週3回)※ | |

| 2言語型 | フランス語(週3回)+英語(週2回) | フランス語(週3回) |

| 中国語(週3回)+英語(週2回) | 中国語(週3回) | |

| コリア語(週3回)+英語(週2回) | コリア語(週3回) |

1年次は、各言語のⅠ・Ⅱおよび「English Communication(EC)–Seminar A・B」(留学生は「日本語セミナー」)を合わせて週5回受講します。2年次は、各言語のⅢ・Ⅳを週3回受講します。必修外国語(学科外国語科目)の履修条件は以下のとおりです。なお、EC–Seminar Aでは討論手段としての英語を、EC–Seminar Bでは比較的高度な英文読解や英文法を学びます。

- 留学生を含めて、母語を外国語として選択することはできません。

例1)「留学生入試」で入学された留学生は日本語を選択してください。

例2)「留学生入試」以外の入試で入学された留学生は、母語以外の言語を選択してください。 - 必修外国語は先修制となっています。ローマ数字(Ⅰ~Ⅳ)が付いた科目の場合、「○○Ⅰ」を修得していなければ、続く「○○Ⅱ」を履修することはできません。同様に、Ⅱ→Ⅲ、Ⅲ→Ⅳについても、それぞれ先行する科目を修得しなければ続く科目を履修できません。先行する科目を不合格となった場合、再履修する必要があります。

- 1言語集中型の場合は、必修外国語として第1~第4セメスターでそれぞれⅠ~Ⅳ(各1単位)を履修します。また、第1~第2セメスターでは「ECⅠ・Ⅱ–Seminar A・B」(各2単位)も履修します。

例えば、英語を選択した場合、1年次(第1~第2セメスター)は、「EC–SpeakingⅠ・Ⅱ」、「EC– WritingⅠ・Ⅱ」、「EC–ReadingⅠ・Ⅱ」の6科目(計6単位)と、「ECⅠ・Ⅱ–Seminar A・B」の4科目(計8単位)、合計14単位を履修します。2年次(第3~第4セメスター)は、「EC–SpeakingⅢ・Ⅳ」、「EC–WritingⅢ・Ⅳ」、「EC–ReadingⅢ・Ⅳ」の6科目(計6単位)を履修します。

日本語の場合は、第1~第4セメスターで「日本語Ⅰ~Ⅳ」(各3単位)を履修します。また、第1~第2セメスターでは「日本語セミナーA~D」(各2単位)も履修します。

1言語集中型を選択した場合の必修外国語

| 1年次(英語週5回) | 2年次(英語週3回) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1セメスター | 単位 | 第2セメスター | 単位 | 第3セメスター | 単位 | 第4セメスター | 単位 |

| EC Ⅰ–Speaking | 1 | EC Ⅱ–Speaking | 1 | ||||

| EC Ⅰ–Writing | 1 | EC Ⅱ–Writing | 1 | EC Ⅲ–Speaking | 1 | EC Ⅳ–Speaking | 1 |

| ECⅠ–Reading | 1 | EC Ⅱ–Reading | 1 | EC Ⅲ–Writing | 1 | EC Ⅳ–Writing | 1 |

| EC Ⅰ–Seminar A | 2 | EC Ⅱ–Seminar A | 2 | EC Ⅲ–Reading | 1 | EC Ⅳ–Reading | 1 |

| EC Ⅰ–Seminar B | 2 | EC Ⅱ–Seminar B | 2 | ||||

| 7単位 | 7単位 | 3単位 | 3単位 | ||||

(EC:English Communication)

日本語を外国語とする場合(留学生対象)

| 1年次(日本語週5回) | 2年次(日本語週3回) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1セメスター | 単位 | 第2セメスター | 単位 | 第3セメスター | 単位 | 第4セメスター | 単位 |

| 日本語Ⅰ | 3 | 日本語Ⅱ | 3 | 日本語Ⅲ | 3 | 日本語Ⅳ | 3 |

| 日本語セミナーA | 2 | 日本語セミナーC | 2 | ||||

| 日本語セミナーB | 2 | 日本語セミナーD | 2 | ||||

| 7単位 | 7単位 | 3単位 | 3単位 | ||||

④2言語型の場合は、選択した外国語(フランス語・中国語・コリア語のいずれか)につき、必修外国語として第1~第4セメスターでそれぞれⅠ~Ⅳ(各3単位)を履修します。また、第1~第2セメスターでは「ECⅠ・Ⅱ–Seminar A・B」(各2単位)も履修します。2言語選択型の場合、1年次のみ英語も学修します。2年次(第3~第4セメスター)では必修外国語としての英語はありません。

2言語型でフランス語を選択した場合の必修外国語

| 1年次(フランス語週3回+英語週2回) | 2年次(フランス語週3回) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1セメスター | 単位 | 第2セメスター | 単位 | 第3セメスター | 単位 | 第4セメスター | 単位 |

| フランス語Ⅰ | 3 | フランス語Ⅱ | 3 | フランス語Ⅲ | 3 | フランス語Ⅳ | 3 |

| EC Ⅰ–Seminar A | 2 | EC Ⅱ–Seminar A | 2 | ||||

| EC Ⅰ–Seminar B | 2 | EC Ⅱ–Seminar B | 2 | ||||

| 7単位 | 7単位 | 3単位 | 3単位 | ||||

(EC:English Communication)

2言語型で中国語を選択した場合の必修外国語

| 1年次(中国語週3回+英語週2回) | 2年次(中国語週3回) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1セメスター | 単位 | 第2セメスター | 単位 | 第3セメスター | 単位 | 第4セメスター | 単位 |

| 中国語Ⅰ | 3 | 中国語Ⅱ | 3 | 中国語Ⅲ | 3 | 中国語Ⅳ | 3 |

| EC Ⅰ–Seminar A | 2 | EC Ⅱ–Seminar A | 2 | ||||

| EC Ⅰ–Seminar B | 2 | EC Ⅱ–Seminar B | 2 | ||||

| 7単位 | 7単位 | 3単位 | 3単位 | ||||

(EC:English Communication)

2言語型でコリア語を選択した場合の必修外国語

| 1年次(コリア語週3回+英語週2回) | 2年次(コリア語週3回) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1セメスター | 単位 | 第2セメスター | 単位 | 第3セメスター | 単位 | 第4セメスター | 単位 |

| コリア語Ⅰ | 3 | コリア語Ⅱ | 3 | コリア語Ⅲ | 3 | コリア語Ⅳ | 3 |

| EC Ⅰ–Seminar A | 2 | EC Ⅱ–Seminar A | 2 | ||||

| EC Ⅰ–Seminar B | 2 | EC Ⅱ–Seminar B | 2 | ||||

| 7単位 | 7単位 | 3単位 | 3単位 | ||||

(EC:English Communication)

2.学科専攻科目の科目群について

学びを究めるための学科専攻科目は、5つの科目群と共通科目から構成されています。各科目群のコンセプトは次のとおりです。学生はこれらの科目群および共通科目から好きな科目を選び、卒業までに50単位以上を修得する必要があります。ただし、後述するように、必修の「専門演習A」と、それに続く10単位分の科目については一定のルールがあります。

比較宗教

仏教・キリスト教・イスラームなど世界の宗教文化の特色を理解し、共通点や相違点を比較分析します。宗教の観点から異文化理解と実践的交流を目指します。

地域研究

地域に特有の文化や社会・経済、人びとの生活を比較考察して、アジア・太平洋地域を中心とした相互理解を目指します。また、日本、特に本学の拠点である京都の地域文化を多角的に学び、多様化する文化的価値の本質を探究します。

人間と共生

人と自然、人と人の共生の現状と可能性を探ります。グローバル化や都市化にともなう人の移動や住環境、自然や社会の変化を対象として、理論とフィールドの両面から探究します。

メディアと社会

グローバル化と情報化が進む現代社会におけるメディアの役割・意義・課題などを探究します。また、自ら情報を発信する際に必要となる技法や倫理を学びます。

芸術・表現

芸術を通して、文化を国際的な視点で学んでいきます。美術、舞台芸術、文学、漫画などのアート表現を中心に、それらの理論と技法を多角的に研究します。

共通科目

上記5つの科目群に属さない科目です。学科独自の修了証を申請できる国際ツーリズムプログラム(ITP)関連科目のほか、演習系科目、キャリア関連科目、必修外国語とは別枠で学ぶ多様な外国語科目(12言語)などが含まれます。

3.国際ツーリズムプログラム(ITP)について

国際ツーリズムプログラム(ITP)は、卒業までに修了要件を充足した場合、インターン経験および関連する知識の修得を認定するものとして、国際文化学科が発行する「ITP修了証」を申請することができるものです。ITPについては事前の登録手続きは不要です。詳細はITPに関するページを確認してください。

4.専門演習および卒論演習について

一般に演習(ゼミ)とは、3~4年次に配当され、同一の担当教員の指導の下、少人数(20人前後)で調査や研究を進める科目のことです。通常、大学生活の集大成となる卒業論文(または卒業制作)を仕上げることを主たる目的とします。

国際文化学科では、3年次前期に「専門演習A」(2単位)を必修とし、そこからゼミがスタートします。続く3年次後期には「専門演習B」(2単位)を履修し、卒業論文(卒業制作)を作成するかどうかを見極めます。なお、専門演習Aは、必修科目の「リサーチセミナーⅠ」を修得していないと受講することができません。

卒業論文(卒業制作)を作成する場合は、専門演習Bを修得した上で、4年次前期に「卒論演習A」(3単位)、4年次後期に「卒論演習B」(3単位)を続けて履修し、ゼミ担当教員の指導と助言を受けながら、最終年度の1年をかけて卒業論文または卒業制作を完成させます。

演習担当教員が当該学生について卒業論文(卒業制作)を作成するのに十分な知識や能力が足りないと判断した場合、専門演習Bは未修得(不合格)のまま、4年次に「国際文化Study Project」A~Dの4科目

(各2単位)を代わりに履修し、卒業に必要な単位を修得します。

なお、所属する専門演習Aの選択は2年次後期にします(応募者が定員を超えたゼミは選考がおこなわれます)。詳細については、別途ポータルサイト等を通じてお知らせします。

5.国際文化Study Projectについて

卒業論文(卒業制作)をしない場合に必ず修得する必要がある科目です。

4年次前期に「国際文化Study Project」AおよびB、4年次後期に「国際文化Study Project」CおよびDを履修します(各2単位、計8単位)。授業担当教員の指導と助言を受けながら、自身の興味・関心も反映させた国際文化に関するテーマについて調査・分析・実験・制作などを進め、その結果をレポートにまとめたり、口頭発表したりします(具体的なテーマや進め方の詳細については担当教員によって異なります)。

6.必修科目の再履修について

必修科目を不合格となった場合、再度履修すること(再履修)が必要となります。科目によって再履修上のルールがありますので、再履修時はそれにしたがってください。詳細についてはポータルサイト等でお知らせします。また、再履修は卒業にも大きく関わってきますので、不明な点は必ず教務課窓口で確認するようにしてください。

①リサーチセミナーⅠおよびリサーチセミナーⅡ

リサーチセミナーⅠを再履修する場合は、指定されたクラスで再度受講してください。リサーチセミナーⅡを再履修する場合は、次の年次で再度受講してください。

②学科外国語科目(必修外国語)

再履修する場合は、指定されたクラスで受講してください。

③仏教の思想Aおよび仏教の思想B

これらの科目を再履修する場合は、次の年次で再度受講してください。なお、3年次生以上は、同一セメスターにおいて、「仏教の思想A」と「仏教の思想B」を同時に履修することが可能です。

| 学期 | 科目名 |

| 第1学期(前期) | 「仏教の思想A」・「仏教の思想B(再)」 |

| 第2学期(後期) | 「仏教の思想B」・「仏教の思想A(再)」 |

④専門演習A

再履修する場合は、次の年次で再度受講してください。同じゼミ教員を希望する場合、同一セメスター(4年次前期)において、「専門演習A」と「卒論演習A」または「国際文化Study Project」AおよびBを同時に履修することが可能です。

7.開設科目

◎は必修科目 ●は選択必修科目として開講する基幹科目 ○は選択科目を示しています。ただし、それ以上の学年・セメスターであれば受講可能です(一部例外あり)。

(例:1年次配当科目であれば、2年次生・3年次生も受講可能)

■「仏教の思想」科目

| 授業科目名 | 単位 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 備考 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | |||

| 仏教の思想A | 2 | ◎ | 2科目(4単位)必修 | |||||

| 仏教の思想B | 2 | ◎ | ||||||

| 歎異抄の思想Ⅰ | 2 | ○ | ||||||

| 歎異抄の思想Ⅱ | 2 | ○ | ||||||

■教養科目

(注1)各印は配当セメスターを示しています。ただし、それ以上の学年・セメスターであれば受講可能です。(一部例外あり)

(例:1年次配当科目であれば、2年次以降も受講可能)

(注2)上記配当セメスターにかかわらず、開講セメスターは年度により変更することがあります。また、年度により不開講となることがあります。

詳細は時間割冊子およびWeb履修登録画面で確認してください。

■学科外国語科目

| 分野等 | 授業科目名 | ナンバリング | 単位 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 備考 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | ||||||

| 外国語 | 必修 | English CommunicationⅠ-Speaking | U-01-FGN-1-01 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||

| English CommunicationⅠ-Writing | U-01-FGN-1-02 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| English CommunicationⅠ-Reading | U-01-FGN-1-03 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| English CommunicationⅠ-Seminar A | U-01-FGN-1-04 | 2 | ◎ | 必修 | |||||||||

| English CommunicationⅠ-Seminar B | U-01-FGN-1-05 | 2 | ◎ | 必修 | |||||||||

| English CommunicationⅡ-Speaking | U-01-FGN-1-06 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| English CommunicationⅡ-Writing | U-01-FGN-1-07 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| English CommunicationⅡ-Reading | U-01-FGN-1-08 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| English CommunicationⅡ-Seminar A | U-01-FGN-1-09 | 2 | ◎ | 必修 | |||||||||

| English CommunicationⅡ-Seminar B | U-01-FGN-1-10 | 2 | ◎ | 必修 | |||||||||

| English CommunicationⅢ-Speaking | U-01-FGN-2-01 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| English CommunicationⅢ-Writing | U-01-FGN-2-02 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| English CommunicationⅢ-Reading | U-01-FGN-2-03 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| English CommunicationⅣ-Speaking | U-01-FGN-2-04 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| English CommunicationⅣ-Writing | U-01-FGN-2-05 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| English CommunicationⅣ-Reading | U-01-FGN-2-06 | 1 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| フランス語Ⅰ | U-01-FGN-1-21 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| フランス語Ⅱ | U-01-FGN-1-22 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| フランス語Ⅲ | U-01-FGN-2-21 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| フランス語Ⅳ | U-01-FGN-2-22 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| 中国語Ⅰ | U-01-FGN-1-31 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| 中国語Ⅱ | U-01-FGN-1-32 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| 中国語Ⅲ | U-01-FGN-2-31 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| 中国語Ⅳ | U-01-FGN-2-32 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| コリア語Ⅰ | U-01-FGN-1-41 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| コリア語Ⅱ | U-01-FGN-1-42 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| コリア語Ⅲ | U-01-FGN-2-41 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| コリア語Ⅳ | U-01-FGN-2-42 | 3 | ◎ | 選択必修 | |||||||||

| 日本語Ⅰ | U-01-JLE-1-01 | 3 | ◎ | 留学生のみ | |||||||||

| 日本語Ⅱ | U-01-JLE-1-02 | 3 | ◎ | 留学生のみ | |||||||||

| 日本語Ⅲ | U-01-JLE-2-01 | 3 | ◎ | 留学生のみ | |||||||||

| 日本語Ⅳ | U-01-JLE-2-02 | 3 | ◎ | 留学生のみ | |||||||||

| 日本語セミナーA | U-01-JLE-1-03 | 2 | ◎ | 留学生のみ | |||||||||

| 日本語セミナーB | U-01-JLE-1-04 | 2 | ◎ | 留学生のみ | |||||||||

| 日本語セミナーC | U-01-JLE-1-05 | 2 | ◎ | 留学生のみ | |||||||||

| 日本語セミナーD | U-01-JLE-1-06 | 2 | ◎ | 留学生のみ | |||||||||

| 選択 | 語学研修A(英語) | U-01-FGN-1-11 | 2 | ○ | |||||||||

| 語学研修B(英語) | U-01-FGN-1-12 | 4 | ○ | ||||||||||

| 語学研修A(フランス語) | U-01-FGN-1-23 | 2 | ○ | ||||||||||

| 語学研修B(フランス語) | U-01-FGN-1-24 | 4 | ○ | ||||||||||

| 語学研修A(中国語) | U-01-FGN-1-33 | 2 | ○ | ||||||||||

| 語学研修B(中国語) | U-01-FGN-1-34 | 4 | ○ | ||||||||||

| 語学研修A(コリア語) | U-01-FGN-1-43 | 2 | ○ | ||||||||||

| 語学研修B(コリア語) | U-01-FGN-1-44 | 4 | ○ | ||||||||||

| English language(Ryukoku Intercultural Program) | U-01-FGN-1-13 | 12 | ○ | ||||||||||

■学科基礎科目

| 分野等 | 授業科目名 | ナンバリング | 単位 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 備考 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | |||||

| 学科基礎 | リサーチセミナー I | U-01-LTE-1-01 | 2 | ◎ | 必修★ | |||||||

| リサーチセミナー II | U-01-LTE-1-02 | 2 | ◎ | 必修★ | ||||||||

| 調査分析の基礎A | U-01-LTE-1-01 | 2 | ○ | 事前登録対象科目 | ||||||||

| 調査分析の基礎B | U-01-LTE-1-02 | 2 | ○ | 事前登録対象科目 | ||||||||

| キャリアデザイン入門 | U-01-CAE-1-01 | 2 | ○ | 事前登録対象科目★ | ||||||||

| 東西文化交流入門 | U-01-CUA-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 宗教学概論 | U-01-RES-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 自然人類学入門 | U-01-PHA-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 環境共生論入門 | U-01-ENV-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 都市計画入門 | U-01-TPA-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 社会心理学 | U-01-SOP-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 言語論A | U-01-LIN-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 宗教の世界史 | U-01-RES-1-02 | 2 | ○ | |||||||||

| 東アジアの地域交流 | U-01-ARS-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 社会学入門 | U-01-SOC-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 文化人類学入門 | U-01-CUA-1-02 | 2 | ○ | |||||||||

| 映像文化入門 | U-01-ART-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 大衆文化入門 | U-01-CUA-1-03 | 2 | ○ | |||||||||

| 比較演劇入門 | U-01-CUA-1-04 | 2 | ○ | |||||||||

| 世界文学入門 | U-01-LIT-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 比較文化入門 | U-01-ARS-1-02 | 2 | ○ | |||||||||

| 国際政治入門 | U-01-POL-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| 観光学入門 | U-01-TOU-1-01 | 2 | ○ | ITP科目☆ | ||||||||

| 日本語教育入門 | U-01-JLE-1-07 | 2 | ○ | |||||||||

| 国際文化学特別講義A | U-01-ICC-1-01 | 2 | ○ | |||||||||

| キャリア実習・実習指導 | U-01-CAE-1-02 | 2 | ○ | 履修(単位認定)は1、2年生のみ | ||||||||

■学科専攻科目

(注1)各印は配当セメスターを示しています。ただし、それ以上の学年・セメスターであれば受講可能です。(一部例外あり)

(例:1年次配当科目であれば、2年次以降も受講可能)

(注2)上記配当セメスターにかかわらず、開講セメスターは年度により変更することがあります。また、年度により不開講となることがあります。

詳細は時間割冊子およびWeb履修登録画面で確認してください。

(注3) ★☆は、国際学部としてキャリア教育科目として位置づけている科目です。

★キャリア啓発科目【進路動機付け科目】…キャリア意識を醸成する講義を行います。

☆キャリア形成科目【進路選択支援科目】…進路選択を支援する講義を行います。

★後期入学生の「学年」と「科目の学年配置」について

9月入学の学生は、入学の翌年度も学年表示は1年次となります(つまり、1年次を1年半続けることとなります。これは年度の途中で学年の進行ができないためです)。

ただし、4月入学と同様に、入学の翌年度は2年次配当の科目を登録・履修することが可能です。

(例:入学の翌年度も1年次だが、開設科目一覧の「2年次」配当の科目が履修可能)

ただし、「外国語」は、先修制のため、上記とは考え方が異なります(「先修制」参照)。

〈参考〉国際文化学科 英文科目名一覧

【6】卒業論文・卒業制作

卒業論文とは、大学での学びの集大成として、3年次から所属する演習(ゼミ)の授業を通じて、学生自らが設定したテーマで執筆する学術論文のことです。ゼミによっては、卒業論文の代わりに卒業制作(表現作品の制作)も認めています。

それまでの授業等で身につけた知識やスキルを最大限活用し、担当教員の指導と助言を受けながら、自らの研究成果を論文あるいは制作物としてまとめます。テーマ設定~資料収集と分析~執筆(制作)という過程で多くの時間と労力を要しますが、やり遂げれば大きな達成感と自信を得られるはずです。

卒業論文を作成するにあたっては、4年次前期に「卒論演習A」(3単位)、4年次後期に「卒論演習B」(3単位)を履修します。卒論演習Aを履修するには、「専門演習B」(2単位)を3年次後期に修得(合格)している必要があります。

その他卒業論文に関する詳細については、ゼミ選択に関する学内説明会やポータルサイト等で別途お知らせします。

1 .執筆および提出について

- 卒業論文は文書作成ソフト/アプリ(Microsoft Word等)で執筆するものとします。卒業制作の場合は、制作の意義・意図・過程等をまとめた報告書(制作ノート)を、同様に文書作成ソフト/アプリで執筆し成果物と併せて提出します。

【卒業論文/制作ノートの書式】

・用紙はA4サイズ、白の普通紙とします。

・日本語で執筆する場合、1ページあたり1000字(40字×25行)の設定とします。

・外国語で執筆する場合、行間をダブルスペースとし、見やすい字数となるよう設定します。

・本文フォントは明朝体(和文)およびTimes New Roman(英文)を基本とします。

・フォントサイズは10.5ポイント~11ポイントとします。

・余白については標準的な設定とします(20mm~30mm程度)。 - 卒業論文/制作ノートは、日本語または指導教員が認めた外国語で執筆し、卒業予定者自身のオリジナルなものに限ります。他者が執筆した文章やデータ等を引用する場合、必ず引用箇所・出典を明示し、剽窃(盗用)とならないように注意してください。

- 卒業論文/制作ノートは個人で執筆(単著)します。ただし卒業制作については、指導教員が認めた場合、共同制作が認められることもあります。共同制作の許可基準や具体的な方法等については、指導教員の指示にしたがってください。

- 卒業論文の長さは、本文で12,000字以上~20,000字程度とします(日本語の場合)。

卒業論文を英文で書く場合、本文で5,000words以上~7,500words程度とします。その他の外国語で書く場合は指導教員の指示にしたがってください。 - 制作ノートの長さは、本文で5000字以上(日本語の場合)とします。英語およびその他の外国語で書く場合の字数については、指導教員の指示にしたがってください。

- 卒業論文/制作ノートには、本文のほかに、学科が指定する書式の表紙、要旨(600字以内)、目次、参考文献をつけます。本文以外については上記④⑤の字数には含めません。

- 指導教員が認めた場合、卒業論文/制作ノートに加えて、各種記録メディア(SDカード、USBメモリなど)に保存したデータや造形物を参考資料として提出できます。ただし、これら参考資料やその説明文等は本文の字数には含めません。

- 卒業論文の具体的な提出期限や提出方法については、詳細が決まった段階で「卒論演習A・B」の授業やポータルサイトを通じてお知らせします(例年、4年次の12月上旬~中旬が提出時期となっています)。不明な点があれば教務課または指導教員に確認してください。

2 .評価方法および注意事項

卒業論文および卒業制作は、国際文化学科が定める評価基準(評価ルーブリック)にもとづき評価されます。評価ルーブリックは、「卒論演習A」または「卒論演習B」の授業を通じて事前に公表します。執筆および制作にあたっては、評価基準が意味するところを十分理解し、高い完成度を追求することが求められます。評価基準の詳細については指導教員に確認してください。

★注意事項★

- 卒業論文および卒業制作において剽窃が認められた場合、「卒論演習B」を無効扱いとし、当該学期に履修登録した全科目の単位認定をおこないません。

- 「卒論演習A」または「卒論演習B」が不合格となった場合、卒業修了要件を満たすには、次年度に同じ科目を再履修するか、代わりに国際文化Study Project(A~D)を修得して合格する必要があります。

検索

検索