Need Help?

政策学部専攻科目の教育目的および履修方法

最終更新日: 2025年1月30日

政策学部では,政策学の専門性を身につけ,社会における課題の発見と解決に自立的に取り組む,教養と市民性ある人材を養成するための,知識,スキル,志向性,能力を獲得する科目を配置しています。

◆学部共通コースから政策学部内コースへの変更

政策学部では,履修の手引きとして「政策力ナビ」を設定しています。政策力ナビとは,政策学部で身につけてもらいたい基本的資質について説明するとともに,その資質を身につけるための科目を一覧にまとめたものです。

この「政策力ナビ」を具体的な履修の手懸かりとして,適切な履修による学修を進めてください。

政策学部が教育の対象とする領域は幅広く学際的なものです。したがって,履修の各段階において,領域の幅広さと各領域の奥深さを可視化し,学修の積み上げによってそれらをともに獲得できるよう,教育課程を体系的に編成しています。

専攻科目については,以下のとおり区分して,順次性のある教育を行います。

学修課程上の区分

| 区分 | 科目区分の特徴及び科目 |

|---|---|

| 専攻導入科目 |

政策学部の導入教育にあたる科目です。 基礎演習等の少人数の演習科目では,政策学を学ぶうえで求められる基礎的な能力を,第1セメスターから第4セメスターに配置される講義科目では,政策学の前提となる基礎的な知識を学びます。 |

| 専攻基本科目 |

第2セメスター及び第3セメスターを中心に第1セメスターから第4セメスターに配置される,政策学の基本を学ぶ科目です。 専攻導入科目による学修の技法の修得とあわせ,政策学の領域を構成する学問分野の基本を学びます。 |

| 専攻コース科目 |

第3セメスターでは総論を,第4セメスター以降は専攻分野の専門性を深める科目です。社会における政策課題の発見及び解決とその過程に求められる政策学的専門性の修得をめざします。 |

| 専門演習 |

政策学部における少人数の演習科目です。 政策学部の演習科目は,系統的に連続して設定されています。学修のコミュニティを形成し,学びの動機と自立性の向上,履修科目の適切な選択,他者とともに課題の解決に連携して取り組む能力を養成します。 |

【1】必修科目

必修科目とは,卒業要件を満たすために必ず修得しなければならない科目です。政策学部専攻科目では,以下の科目を必修科目としています。政策学部生全員が卒業のために,必ず修得しなければならない科目ですので,当該セメスターにおいて必ず履修してください。

| 配当セメスター | 科目名 |

|---|---|

| 第2セメスター | 政策学を学ぶ |

【2】履修指導科目

履修指導科目とは,必修科目ではありませんが,専攻科目を4年間学修するうえで特に必要となるものを履修するよう指導している科目です。以後の学修のために,当該セメスターにおいて必ず履修してください。

| 配当セメスター | 科目名 |

|---|---|

| 第1セメスター | 基礎演習Ⅰ,現代社会の市民性を学ぶ, 政策学入門(政治学),政策学入門(経済学) |

| 第2セメスター | 基礎演習Ⅱ,持続可能性と共生を学ぶ,政策学入門(法律学) |

| 第3セメスター | コミュニケーション・ワークショップ演習 |

【3】学部内コース選択後の科目

(1)コース必修科目

政策学部内コースを選択した場合に,必ず修得しなければならない科目です(コースについては,「コース制」を参照してください)。

これらのコース必修科目は,第3セメスターに配当されていますので,関心のあるコースの総論を学ぶことにより,第4セメスター以降のコース選択の際の参考にもなります。

| コース名 | 配当セメスター | 科目名 | 単位 |

|---|---|---|---|

| 政策構想コース | 第3セメスター | 地域・都市政策総論 | 2 |

| 環境創造コース | 第3セメスター | 環境政策総論 | 2 |

| 地域公共人材コース | 第3セメスター | 地域公共人材総論 | 2 |

(2)コースコア科目

政策学部内コースを選択した後に,コースの専門を学ぶ上で特に核(コア)となる科目です。各コースにはコア科目が設定されています(「政策学部開設科目一覧」参照)。また,コースによって,卒業に必要なコア科目の単位数が異なります。

| コース名 | 卒業に必要なコア科目の単位 |

|---|---|

| 政策構想コース | 42単位(コース必修科目2単位を含む) |

| 環境創造コース | 38単位(コース必修科目2単位を含む) |

| 地域公共人材コース | 38単位(コース必修科目2単位を含む) |

※上記単位数を越えた場合は専攻科目として集計されます。

履修上の注意

①「政策学研究発展演習Ⅰ〜Ⅴ」は【上限8単位】まで政策構想コースおよび地域公共人材コースのコア科目として認定します。それ以上履修した場合には,コア科目以外の政策学部専攻科目として認定します。

【4】コース制

コース制は,学修の目標を明確にすること,系統的な科目履修を積極的に進めていくことを目的とした制度です。コースには,政策学部内に開設されている政策学部独自の「政策学部内コース」と,政策学部・法学部・経済学部・経営学部の4学部横断的に開設されている「学部共通コース」があり,そのいずれかのコースに所属して学修を深めていくことになります。それぞれのコースによって,卒業要件や科目の履修方法に違いがありますので,みなさんの学修目標に照らして適切なコースを選択することが必要です。

なお,政策学部の学生は,7つのコースのうち,必ず1つのコースに所属しなければなりません。

(1)コースへの所属時期

コースへの所属は,第3セメスターにおいて申請し,第4セメスターから所属することになります。第3セメスター時に説明会をおこないますので,必ず参加してコースを選択してください

(2)コースの変更

コースのカリキュラム(教育課程)は,その所属から卒業までの間にわたって編成されていますので,いったんコースを登録した以上,最後までそのコースで履修を続けることが望ましいことは言うまでもありません。ただし,本人の適性や希望進路の変更等により,コースを変更した方がよいと判断される場合には,例外的に変更を認めています。

コースを変更した場合には,既に修得した科目が,変更後のコースによっては卒業要件単位として認められず随意科目となる場合もありますので,注意が必要です。

◆政策学部内コースから政策学部内コースへの変更

第5セメスターの受講登録(予備・事前登録)開始日までに演習担当教員と相談のうえ,コース変更スケジュール(Web等で確認すること)にしたがって変更届を提出してください。

◆学部共通コースから政策学部内コースへの変更

「コース離脱(変更)」を参照してください。

◆政策学部内コースから学部共通コースへの変更

この場合のコース変更はできません。

【5】政策学部内コース

政策学部では,3つのコースを開設しています。政策学部内コースを選んだ場合,関心のある分野及び進路に応じて,以下の3コースのうち1コースに所属します。コースの所属により,専門性を深めることができます。

| コース名 |

|---|

| 政策構想コース ○地域・都市政策プログラム ○国際・比較政策プログラム |

| 環境創造コース |

| 地域公共人材コース |

(1)政策構想コース

①政策構想コースについて

政策課題となる社会問題は,地域再生,雇用・福祉,持続可能な発展など多岐にわたります。これらを解決するためには,世界と日本,政府と地方自治体,地方行政と地域社会など,グローバルな視点からローカル,個人に至るまで,複雑に入り組んだ関係を理解しなければなりません。本コースでは,このような関係性を理解する認識能力,政策課題の解決能力を身につけ,「理論」と「実践」のバランスがとれた実社会で役立つ政策学を修得します。

②政策構想コースのプログラムについて

政策構想コースは,多岐にわたる科目を設置しているため,より専門性を高めることができるよう科目群を2つの分野に整理したプログラムを開設しています。

自分の関心に応じてプログラムに指定された科目を履修することによって,より体系的に学ぶことが可能となります。なお,プログラムの履修については,届け出る必要はありません。

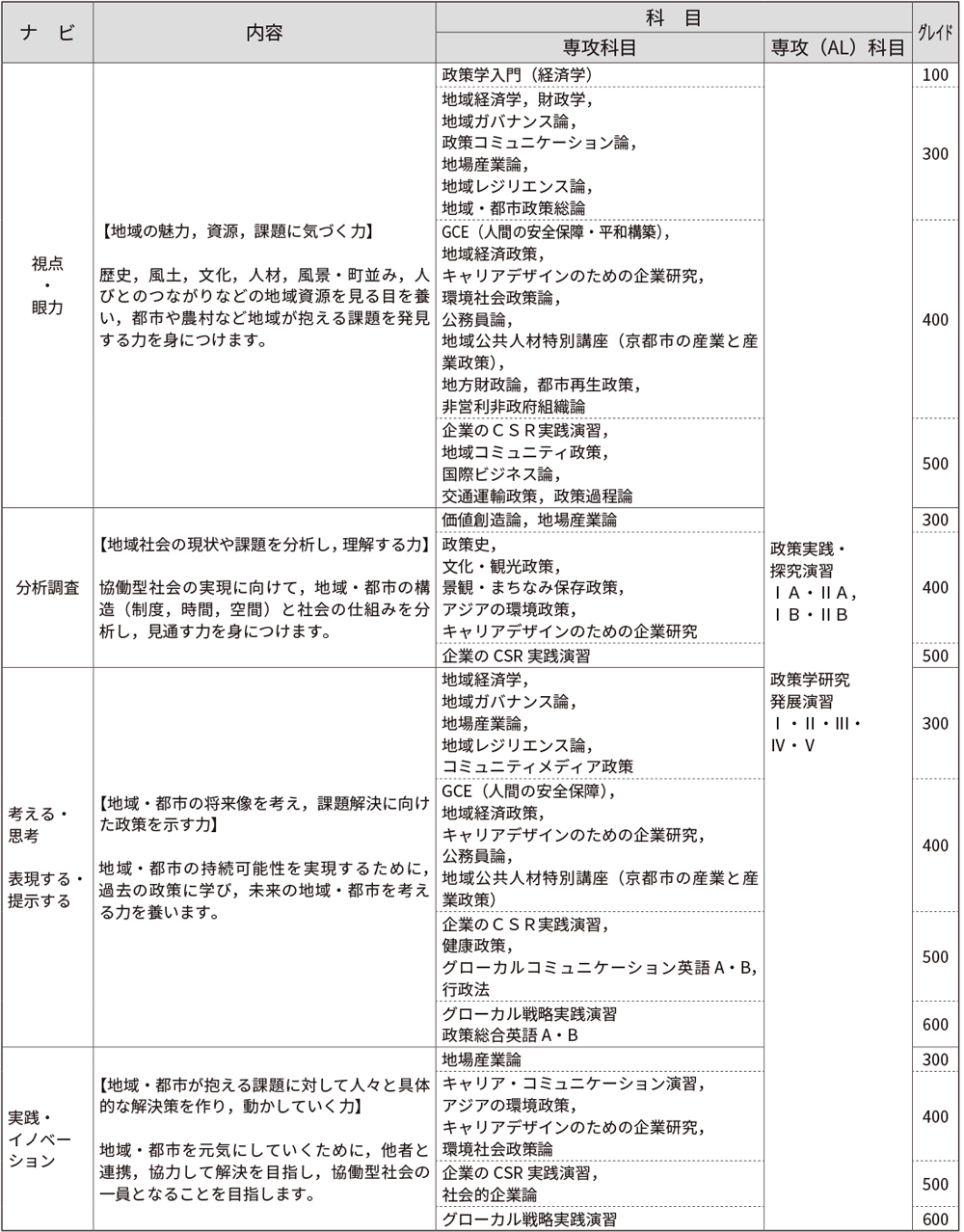

(a)地域・都市政策プログラム

協働型社会の実現へむけて課題と展望を学びながら,都市や農村など地域が抱える課題を発見し,社会と連携して解決するための能力を修得する体系になっています。

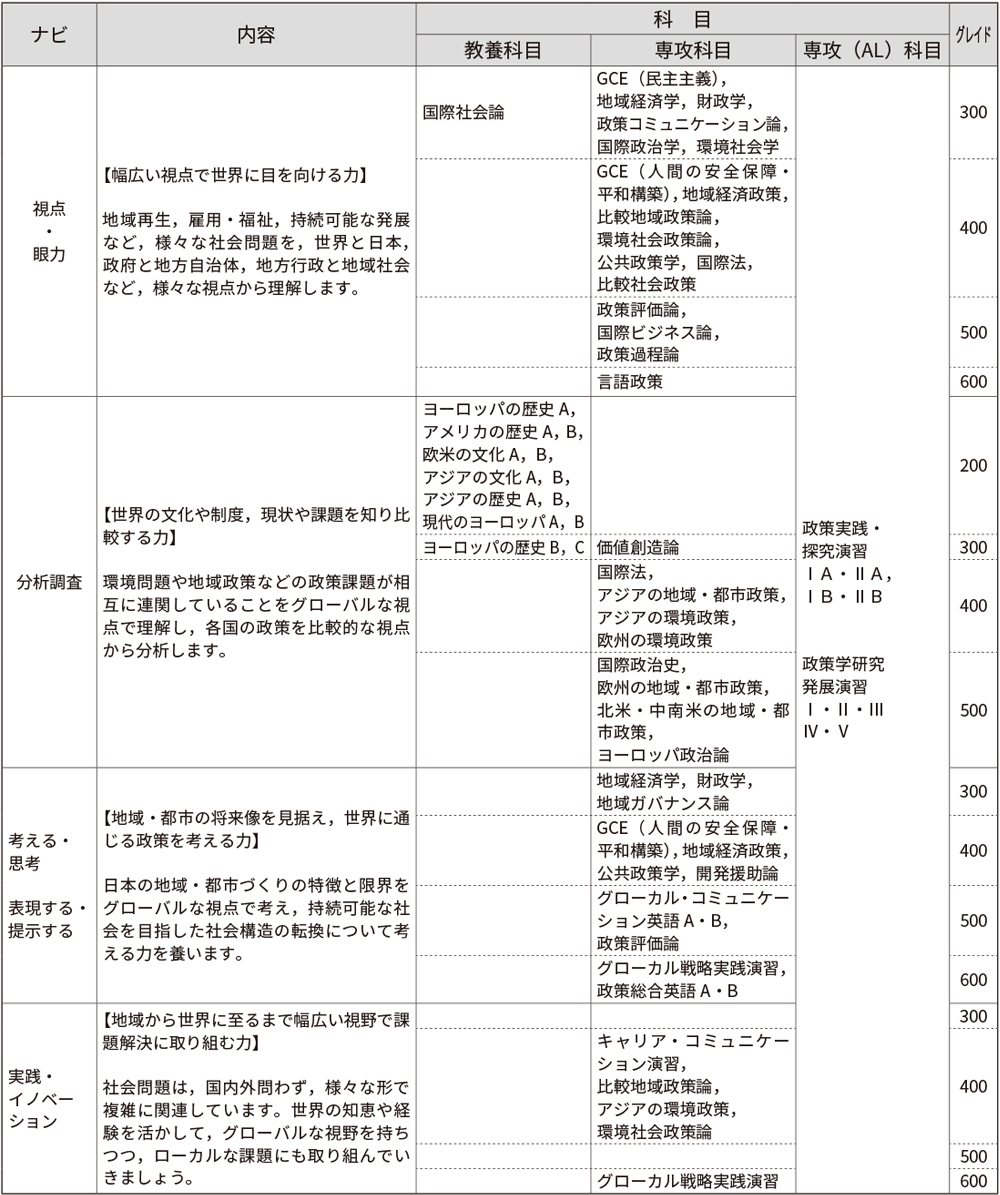

(b)国際・比較政策プログラム

環境問題や地域政策などの政策課題が相互に連関していることをグローバルな視点で理解するとともに,各国の政策を比較論的な視点から検討することによって,地域から世界までに至る幅広い視野から課題解決に取り組むための能力を修得する体系になっています。

③政策構想コースの必修科目について

政策構想コースでは,以下の科目を必修科目として設定しています。必ず修得してください。

| 配当セメスター | 科目名 |

|---|---|

| 第3セメスター | 地域・都市政策総論 |

(2)環境創造コース

①環境創造コースについて

地球温暖化や食料問題など人類共通の課題を解決し,社会全般の持続可能な発展を実現するためには,その課題がもつ総合性をふまえ,幅広い視点に立った政策が必要です。本コースでは,環境負荷を軽減する生活形態を実現するために,市民団体,企業,政府など政策主体の新しい役割を創造し,それらと連携し解決するための能力を身につけます。

②環境創造コースの必修科目について

環境創造コースでは,以下の科目を必修科目として設定しています。必ず修得してください。

| 配当セメスター | 科目名 |

|---|---|

| 第3セメスター | 環境政策総論 |

(3)地域公共人材コース

①地域公共人材コースについて

地域社会および地域政策の担い手としての職業人となるための能力を身につけます。本コースでは,政策課題の発見,多角的視野からの政策構想,立案,実施に関わる市民,企業,自治体の政策主体としての活動を学修し,自立的に政策課題に取り組むための専門的で実践的な能力を育成します。

②地域公共人材コースの必修科目について

地域公共人材コースでは,以下の科目を必修科目として設定しています。必ず修得してください。

| 配当セメスター | 科目名 |

|---|---|

| 第3セメスター | 地域公共人材総論 |

(4)学部共通コース

「学部共通コース」は,各コースの独自の科目と,本学で既に開講されている科目の中から各コースの趣旨や目的に沿った科目を選び,それらを体系化・組織化して提供するものです。学部共通コースは,「国際関係コース」「英語コミュニケーションコース」「スポーツサイエンスコース」「環境サイエンスコース」の4コースを開設しています。各コースの詳細な内容については,「学部共通コース」を参照してください。

【6】演習科目

大学におけるもっとも大学らしい授業形態が少人数の演習(ゼミナール)です。教員が一方的に講義を進める講義科目とは対照的に,みなさんが中心となって学修を進めていくものです。演習科目は,1年次から4年次まで,段階的に学修を深めていくよう配置されています。必修科目ではありませんが,必ず履修し,積極的に参加してください。

(1)基礎演習Ⅰ<第1セメスター>

この演習は,大学4年間を有意義に過ごすためのノウハウを,少しでも早く獲得してもらうことを目的としています。

なお,この演習は,「履修指導科目」ですので必ず履修してください。所属する演習は,選択制ではなく指定クラスとなります。

(2)基礎演習Ⅱ<第2セメスター>

この演習は,これから本格的に政策学を学ぶために必要な能力を,無理なく修得することを目的としています。また,12月にクラス対抗の「基礎演習合同討論会」を開催し,みなさんの1年間の学修の成果を発揮できる機会を設けています。

なお,この演習は,「履修指導科目」ですので必ず履修してください。所属する演習は,選択制ではなく指定クラスとなります。原則,基礎演習Ⅰと同じクラスを指定します。

クラスサポーター制度について

基礎演習Ⅰおよび基礎演習Ⅱでは,「クラスサポーター制度」を採用しています。

クラスサポーターとは,みなさんの先輩にあたる上級生が,レポート等の課題への取り組み方,学生生活に関するアドバイス,クラス担当の先生との調整役など,さまざまな形でみなさんをサポートしてくれる強い味方です。政策学部の先輩が,自分たちの経験に則したきめ細やかなサポートをしてくれます。

(3)コミュニケーション・ワークショップ演習<第3セメスター>

この演習は,大学での学修,ひいては参加・協働型社会に必要な対話・議論能力の育成をめざす科目です。単にグループディスカッションを行うのではなく,ワークショップ形式で,ディスカッションの観察を通して,議論の構造やプロセスを学びます。

なお,この演習は,「履修指導科目」ですので必ず履修してください。所属する演習は,選択制ではなく指定クラスとなります。

(4)演習Ⅰ<第4・第5・第6セメスター>

この演習は,政策学部における政策学の「専門演習」として位置づけています。1ゼミあたり15名程度で,複数のゼミから1つを選択【定員を超えて応募があったゼミでは選考を実施】することになります。政策学部の学修・学生生活の中心となる大変重要な科目ですので,必ず履修してください。なお,「演習Ⅰ」は第4セメスターから第6セメスターまでの3セメスターを履修し,成績評価を受けることにより,6単位認定されます。

(5)演習Ⅱ(卒業研究を含む)<第7・第8セメスター>

この演習は,「演習Ⅰ」での学修をさらに深め,その集大成として卒業研究を制作するための「専門演習」として位置づけています。政策学部教育において最も重要であるといっても過言ではない科目ですので,必ず履修してください。

また,この演習は「演習Ⅰ」と同一教員のゼミで継続して履修することを原則としていますので,ゼミの変更はできません。ただし,やむを得ない事情によりゼミを変更したい場合は,演習Ⅰ申し込み時のコース・演習履修ガイドにしたがって手続きをしてください。

なお,「演習Ⅱ」と「卒業研究」は一体で合計4単位の科目です。「演習Ⅱ」または「卒業研究」のみの単位認定はされませんので注意してください。

◆編転入生の演習受講について

3年次に編転入学した学生を対象に,前期(第5セメスター)および後期(第6セメスター)の専門教育ゼミナールとして「演習Ⅰ(編転入)」(4単位)が開講されています。また,4年次(第7セメスター)におけるゼミ選択は,3年次前期(第5セメスター)に「演習Ⅰ(編転入)」を履修した場合,同一教員の「演習Ⅱ」を選択し履修してください。また,前期(第5セメスター)に「演習Ⅰ(編転入)」を履修していない場合も,「演習Ⅰ」ではなく「演習Ⅱ」から履修することになります。その際には別途申込みが必要です(申込方法については,第6セメスターの10月までに,政策学部教務課で相談してください)。

(6)地域課題発見演習<第1セメスター>

この演習は,1年次生以上を対象に大学近隣の地域や様々な団体と連携しながら,実践活動に取り組む地域連携科目として開講します。地域住民や団体,行政機関への調査等を通じて地域の現状や課題を把握しながら,必要な取組を検討し,様々な団体との連携によって実践します。

(7)キャリア・コミュニケーション演習<第4セメスター>

この演習では,政策学部のアクティブ・ラーニング科目を履修し進路決定に役立てた上年次生(学部生および院生)の報告やディスカッションを通して,キャリア形成の上で必要な知識やスキルについての理解を深めます。そして,地域課題を見抜き解決にむけた政策提言ができる人材像について考え,自身のキャリアデザインにつなげることをめざします。本科目は選択科目ですが,積極的に履修することをすすめます。

(8)企業のCSR実践演習<第5セメスター>

本演習は,社会に実在する課題をとりあげ,関係者へのヒアリングや関連する文献調査等を通じて解決策を考えるという課題解決型の授業(PBL:Project-based Learning)です。特に,本演習では企業の社会貢献活動(CSR:Corporate Social Responsibility)を行っている企業の協力のもと,チームで当該企業のCSR推進策を検討し,経営者らに対して提案します。それにより,問題を深く考察する力,分析力,コミュニケーション能力,チームワークといった課題解決に必要な力やスキルに加え,企業経営に関する知識や能力の習得ができます。なお,本演習は選択科目ですが,自身のキャリアデザインにつながる科目ですから,積極的に履修することをすすめます。

(9)グローカル戦略実践演習<第6セメスター>

この演習は,政策学部のCBL(Community Based Learning)科目の一つとして,開講される科目です。特にグローバルな視点の育成を主眼においています。①グローバルなビジネス・コミュニケーションの問題は,単に英語力(言語能力)の問題だけでなく,西洋とアジアのコミュニケーション・スタイルやその背後にある価値観の違い等の問題が根幹にあることを理解すること,②グローバル化する現代社会の中で,地場の中小企業もグローバル・ビジネスと直接繋がっていることを知り,今後どのような人材が必要とされるのかを現場経験を通じて知ること,③京都の中小企業がグローバル化する過程で向き合う課題に焦点を絞り,課題の分析と解決に向けた提案力を養うことを目標とします。

(10)政策学研究発展演習Ⅰ〜Ⅴ<第4・第5・第6・第7・第8セメスター>

この演習は,政策学を実際の政策事例・フィールドワーク・談論によってより深く学ぶことを目的としています。この科目は,政策学部と政策学研究科をつなぐ科目であり,大学院生と共に受講することにより,研究の方法,奥深い思考や幅広い視野等,一歩進んだ学びを得ることができます。

なお,本科目は選択科目ですが,積極的に履修することをすすめます。

(11)政策実践・探究演習ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB〈第3・第4・第5・第6セメスター〉

この演習は,政策学部のPBL(Problem-based Learning)科目の一つとして,開講される科目です。この演習では,具体的な政策プロジェクトに参画し,政策実践と政策探究(調査研究)に取り組みます。この科目では,①具体的な政策プロジェクトに参画する能動的な学びを通じて,主体的な学習者になること,②現場体験を通じて社会的課題を発見する感性を育み,真理を探究する力を養成すること,③公共性を深く理解し,高い市民性を身につけることを目標とします。政策プロジェクトへの参画,地域での学び,外部の専門家との交流などを通じて,プロジェクト・マネジメント能力やコミュニケーション能力の養成,研究の方法,奥深い思考や幅広い視野等,一歩進んだ学びを得ることができます。なお,本科目は選択科目ですが,積極的に履修することをすすめます。

(12)学部共通コース演習

学部共通コース生を対象に開講される演習です。各コースによって,開講形態が異なりますので,学部共通コース「各コース」のページを参照してください。

【7】卒業研究について

■卒業研究の種類について

次の二つがあり,いずれかを選択できます。

A:卒業論文

B:卒業制作および作品解題

■卒業研究提出の流れについて

7月中旬 題目案を指導教員へ提出

11月上旬 仮題目をmanaba courseへ提出

1月上旬 卒業研究(表紙・目次・本論・注・参考文献)をPDFファイルにし,manaba courseアンケートへ提出

※詳細は6月上旬にポータルサイトでお知らせします。

■卒業研究の内容について

A:卒業論文について

1.書式

1)卒業論文の執筆

- 卒業論文の執筆は,ワープロ(Microsoft Word)を使用してください。

- 単著を原則としますが,複数人での共同執筆も可とします。

①字数について,以下論文の分量を参考とし,演習担当教員の指導を受けたうえで適切な字数により提出するものとします。

②作業分担を記した資料を論文に添付してください。なお,成績評価は個別に行います。

2)卒業論文の分量

各ページでの制限文字数は,以下のとおりです

| 表 紙 目 次 |

制限文字数に含みません |

| 本論・注 | ワープロ:A4用紙 40字×30行横書き10ページ以上 |

| 参考文献 | 制限文字数に含みません |

3)ワープロの書式設定

- ファイル形式:PDFファイル

- 1ページ文字数と行数:1行40字×30行=1,200字/ページ

- 下限ページ数:10ページ(本論および注)

- フォントサイズ(活字の大きさ):10.5ポイント

- 余白:上下左右30mm

- ページ番号:ページの下・中央

- ワープロの機種・ソフト上の制約等で問題が生じるときには,担当指導教員に相談してください。

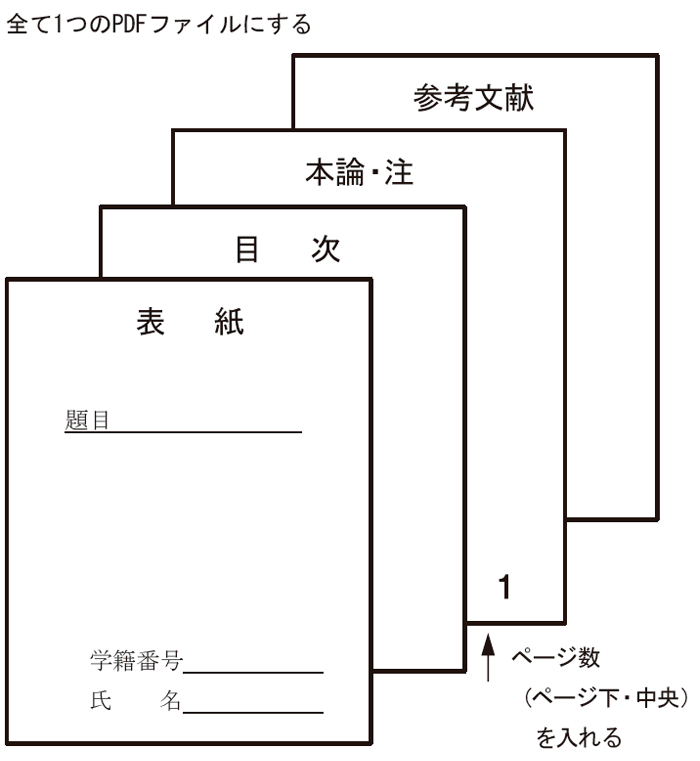

2.卒業研究の提出

1)卒業研究は,1部提出です。※担当指導教員の指示により,紙媒体での提出を求められる場合があります。

2)PDFファイルは,表紙・目次を含め,1つのPDFファイルにし,提出してください。

3)提出要領図を参照ください。

B:卒業制作および作品解題について

1.卒業制作の種類

制作は,論文という体裁を取らないもので,次の項目に該当するものを指します。

①映像•音声作品

内容は指導教員の指導によります。

②事業の企画,実践による成果物

内容は指導教員の指導によります。地域の政策課題に対する提言,都市計画•景観•建築にかかる模型等,フィールドワークによる調査報告等が該当します。

2.卒業制作の態様

一人で制作する場合と,複数人が共同で制作する場合(以下「共同制作」)に分かれます。いずれも「作品解題」(後述)も合わせて提出することが要件になります。さらに,共同制作の場合は,「作業分担 説明書」(後述)を「作品解題」に添付しなければなりません。

なお,共同制作の場合も,成績評価(判定)は個別に行います。

3.作品解題

卒業制作の内容を詳しく論文の形式に沿って説明したもの。共同制作の場合も,一人ひとりが書かなければなりません。書式は「A論文」に準じます。ただし,分量は「5ページ以上」です。

1)作品解題の執筆

(1)作品解題の執筆は,ワープロ(Microsoft Word)を使用して下さい。

2)作品解題の分量

各ページでの制限文字数は,以下のとおりです。

| 中表紙 目次 |

制限文字数に含みません |

| 本論•注 | ワープロ:A4用紙 40字×30行横書き5ページ以上 |

| 参考文献 | 制限文字数に含みません |

3)ワープロの書式設定

- ファイル形式:PDFファイル

- 1ページ文字数と行数:1行40字×30行=1,200字/ページ

- 下限ページ数:5ページ(本論および注)

- フォントサイズ(活字の大きさ):10.5ポイント

- 余白:上下左右30mm

- ページ番号:ページの下•中央

- ワープロの機種•ソフト上の制約等で問題が生じるときには,担当指導教員に相談してください。

4.作業分担説明書

共同制作の場合のみ,「作品解題」に添付しなければなりません(1人の場合は必要ありません)。誰が何を担当したか,一覧表の形にしてください。書式は指導教員の指導に従ってください

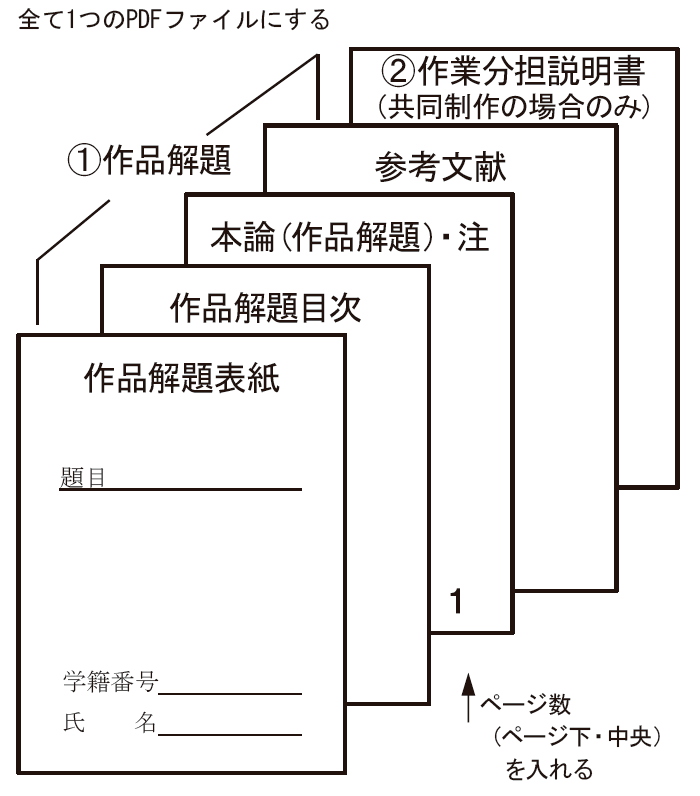

5.卒業制作および作品解題の提出

1)提出物は次の通りです。

①卒業制作 1点

※事業の企画,実践による成果物については,写真や動画での撮影の上manaba course より提出してください。

※担当指導教員の指示により直接の提出を求められる場合もあります。

②作品解題 1部

③作業分担説明書(共同制作の場合のみ②に添付)

2)上記②の作品解題は,「作品解題表紙」「作品解題目次」「本論(作品解題)」「注釈・参考文献」「作業分担説明書」の順としてください。

3)提出要領図を参照ください。

【8】教職課程教科に関する科目

政策学部生は,いずれのコース(学部内コース•学部共通コース)に所属しても,教職課程教科に関する科目について,一定の条件の下に,卒業要件単位(政策学部専攻科目)として認定します。ただし,政策学部のカリキュラム上の目的を達成するために,系統だったバランスの良い履修を心がけてください。

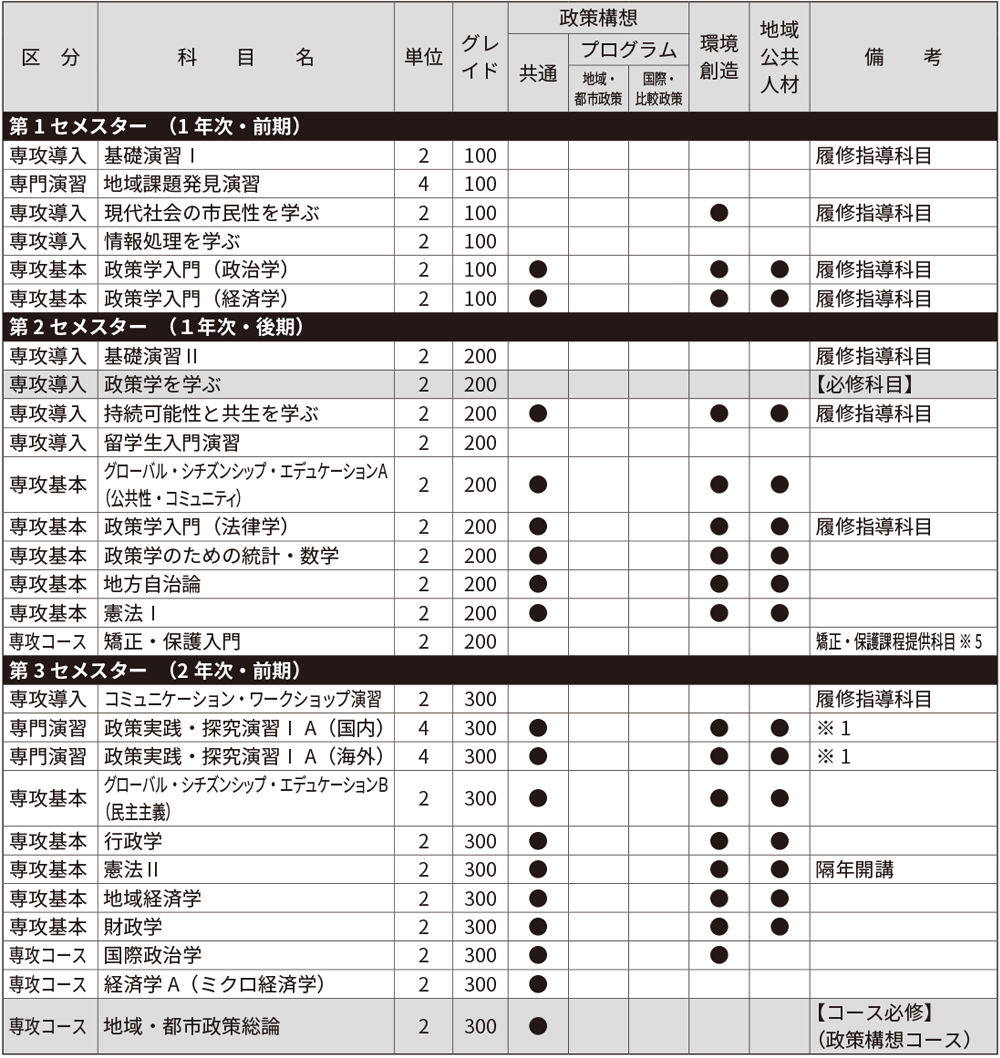

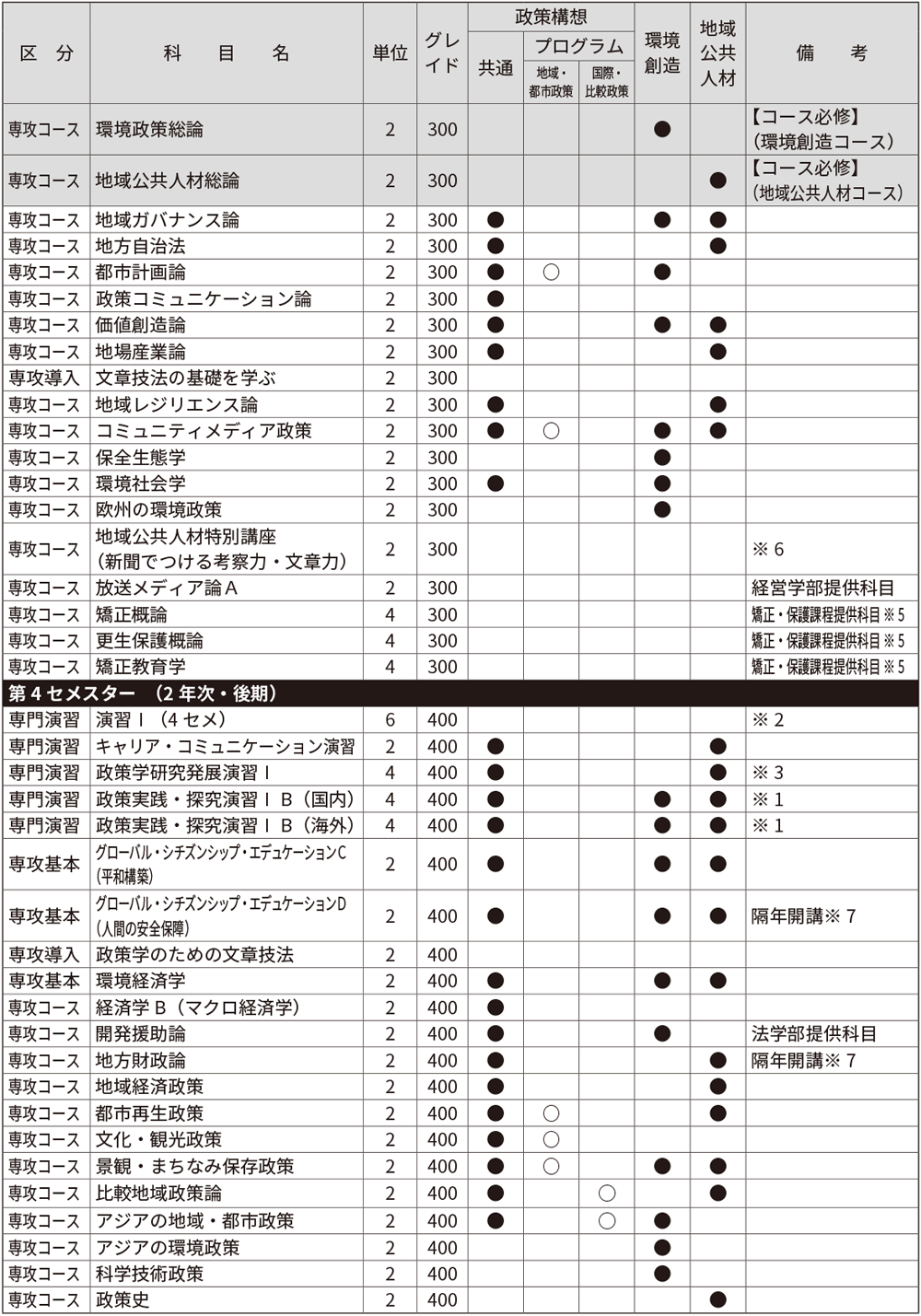

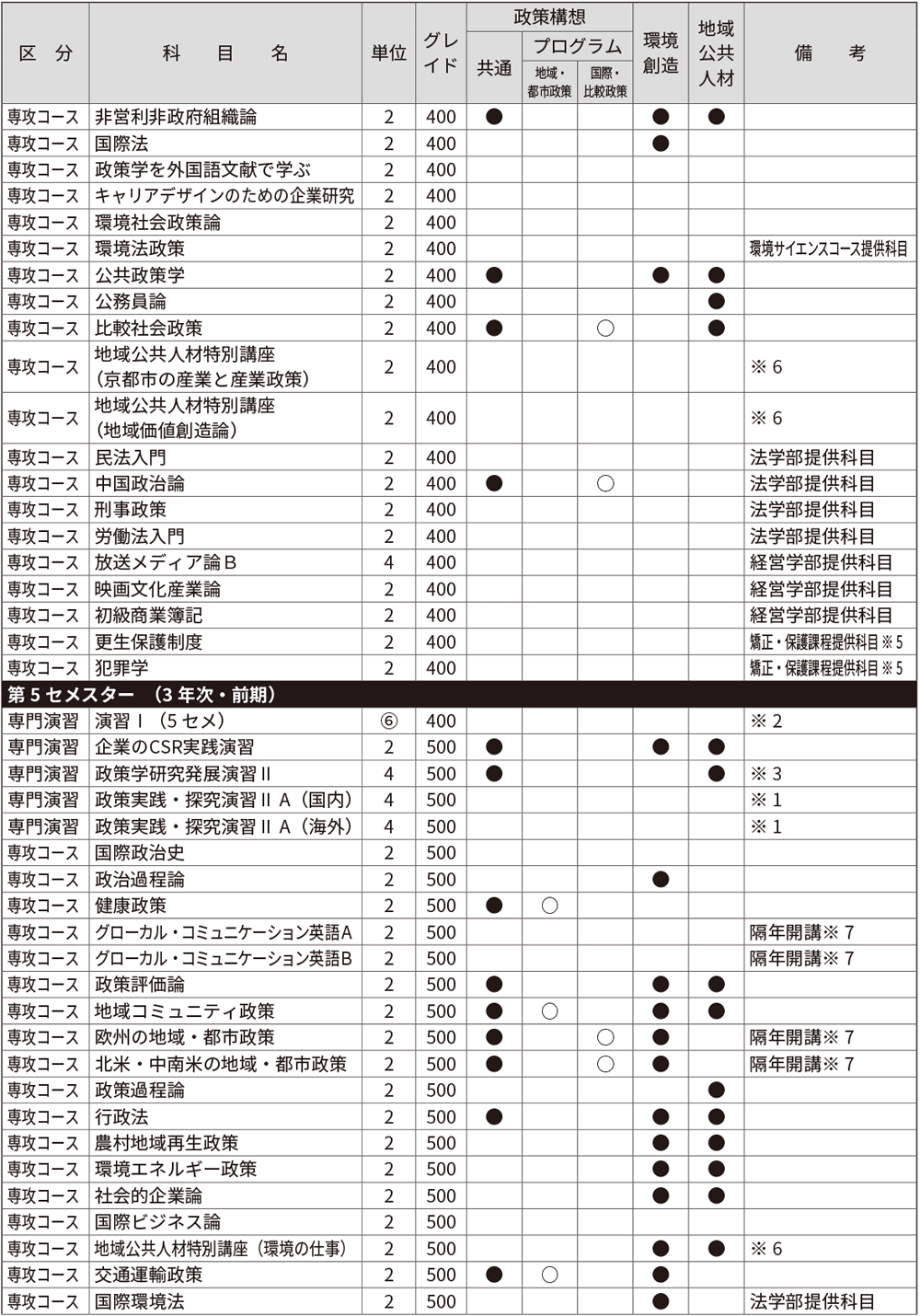

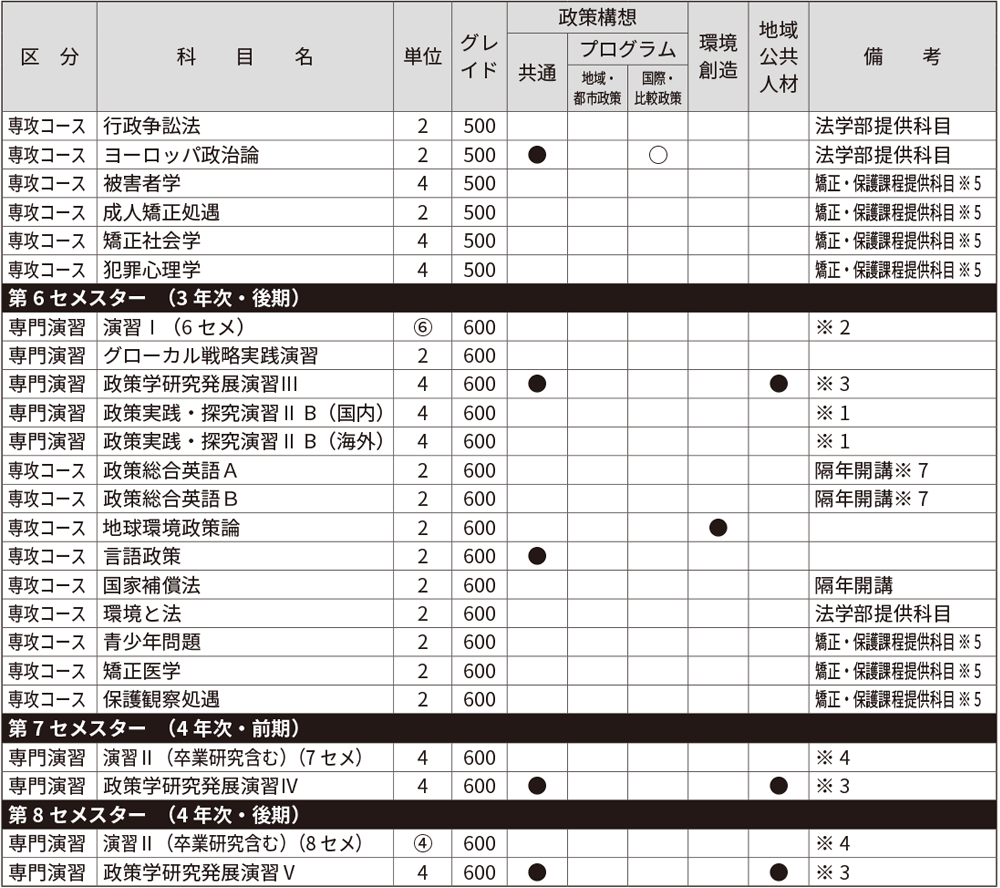

【9】政策学部開設科目一覧

開講期は年度によって変更の可能性があります。年度ごとに発行する「時間割冊子」「政策学部開講科目一覧」で確認してください。

政策学部開設科目一覧 <配当セメスター順>

●= 各コースのコア科目 ○ = 各プログラム指定科目

※1 「政策実践・探究演習」は前・後期もしくは後・前期の両方を履修することにより4単位認定されます。

なお,「政策実践・探究演習」のⅡは先修制を定めており,「政策実践・探究演習」のⅠの修得が履修の要件となります。また,「政策実践・探究演習」は【上限8単位まで】政策学部コア科目または政策学部専攻科目として認定します。

それ以上履修した場合は,随意科目(卒業要件には含まない単位)として認定します。

※2 政策学部専攻科目の「演習Ⅰ」は第4~第6セメスターの3セメスターを履修し成績評価を受けることにより6単位認定されます。

なお,政策学部専攻科目の「演習Ⅰ」は,履修登録制限単位数に含みます(各セメスター2単位でカウント)。

※3 「政策学研究発展演習Ⅰ~Ⅴ」は【上限8単位まで】政策構想コースまたは地域公共人材コースのコア科目として認定します。それ以上履修した場合には,コア科目以外の政策学部専攻科目として認定します。

※4 政策学部専攻科目の「演習Ⅱ(卒業研究含む)」は,第7セメスターと第8セメスターで開講し,第8セメスター(1月)提出の「卒業研究」と合わせて4単位認定されます。

なお,政策学部専攻科目の「演習Ⅱ(卒業研究含む)」は,履修登録制限単位数に含みます(各セメスター2単位でカウント)。

※5 矯正・保護課程からの提供科目については,政策学部専攻科目として【上限4単位まで】認定します。それ以上履修した場合は,フリーゾーンとして認定されます。

また,矯正・保護課程が定める2つの要件(①開設科目のうち,16単位以上修得,②施設参観に2日以上参加)を満たした者には「矯正・保護課程修了証明書」を交付します。

詳しくは,履修要項「第3部諸課程-Ⅰ.諸課程-2.特別研修講座・各種講座・試験について」の「矯正・保護課程」の箇所を確認してください。

※6 「地域公共人材特別講座」は【上限12単位】まで認定します。それ以上の履修は認められません。

※7 「グローバル・シチズンシップ・エデュケーションD(人間の安全保障)」と「地方財政論」,「グローカルコミュニケーション英語A」と「グローカルコミュニケーション英語B」,「欧州の地域・都市政策」と「北米・中南米の地域・都市政策」,「政策総合英語A」と「政策総合英語B」がそれぞれ毎年交互に開講します(担当者の都合により変更となる可能性もあります)。

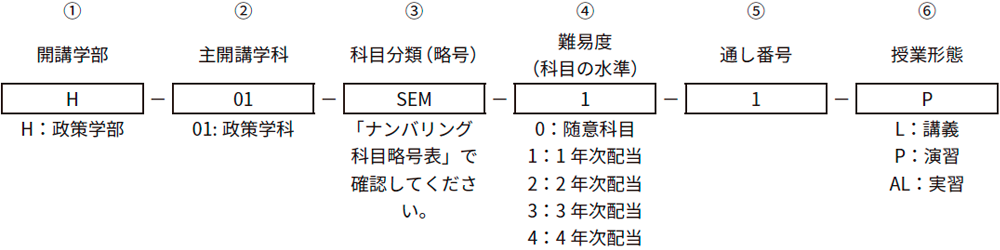

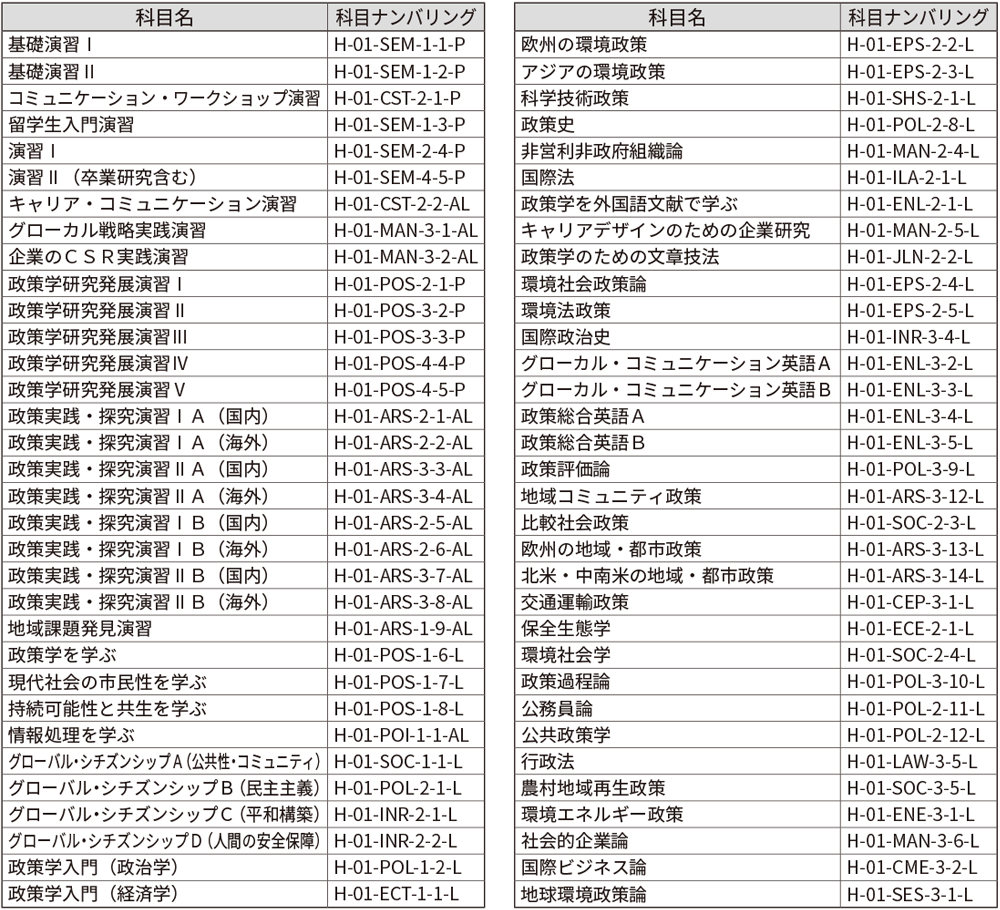

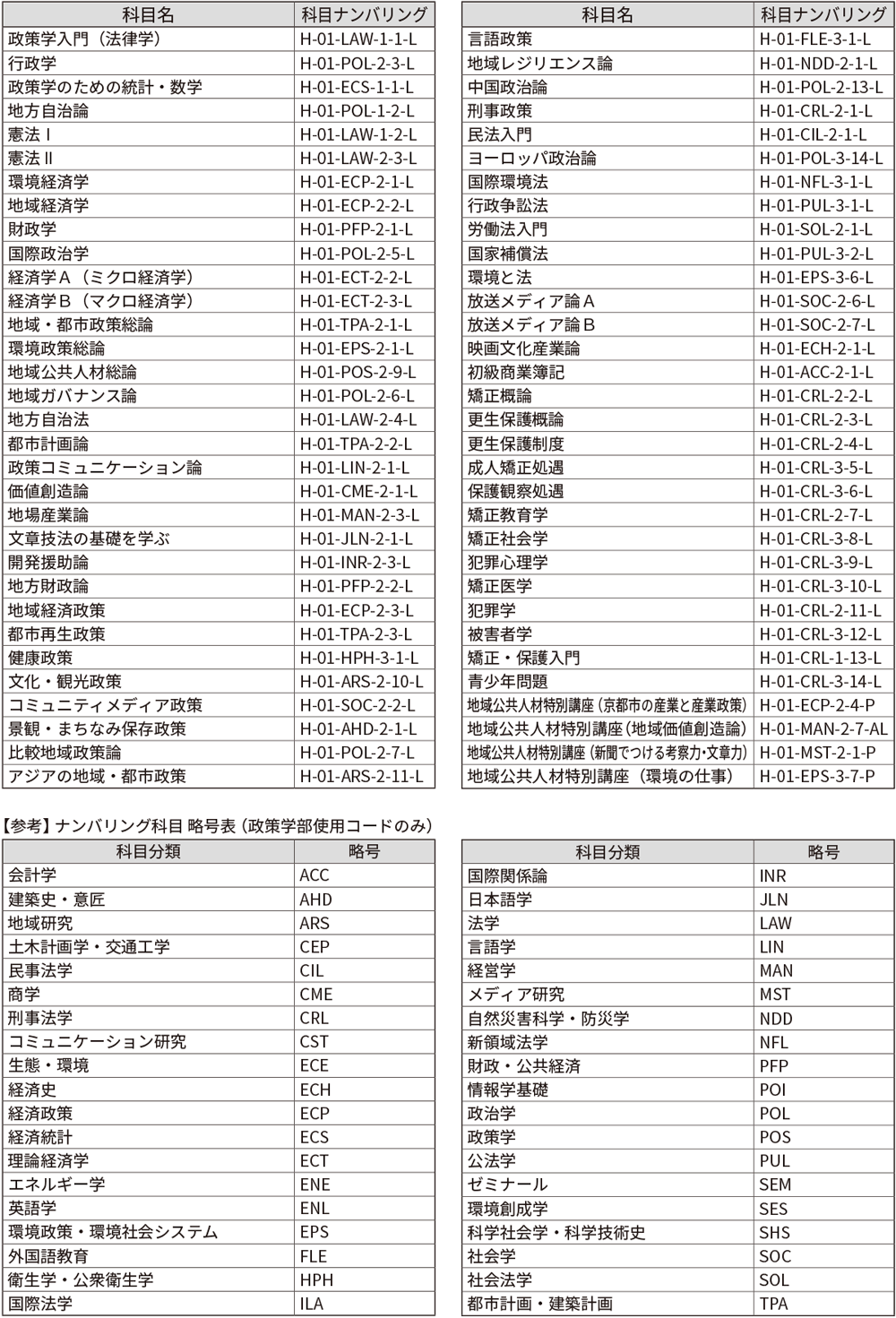

【10】科目ナンバリング

科目ナンバリングとは,授業科目に適切な番号を付し分類することで,学修の段階や順序等を表し,教育課程の体系性を明示する仕組みです。政策学部開講科目のナンバリングコードは次のとおりです。

例)「基礎演習Ⅰ」の科目ナンバリングである「H-01-SEM-1-1-P」の場合,①政策学部②政策学科開講,③ゼミナール科目分類,④大学1年次の難易度,⑥演習形式で実施される科目であることを示します。

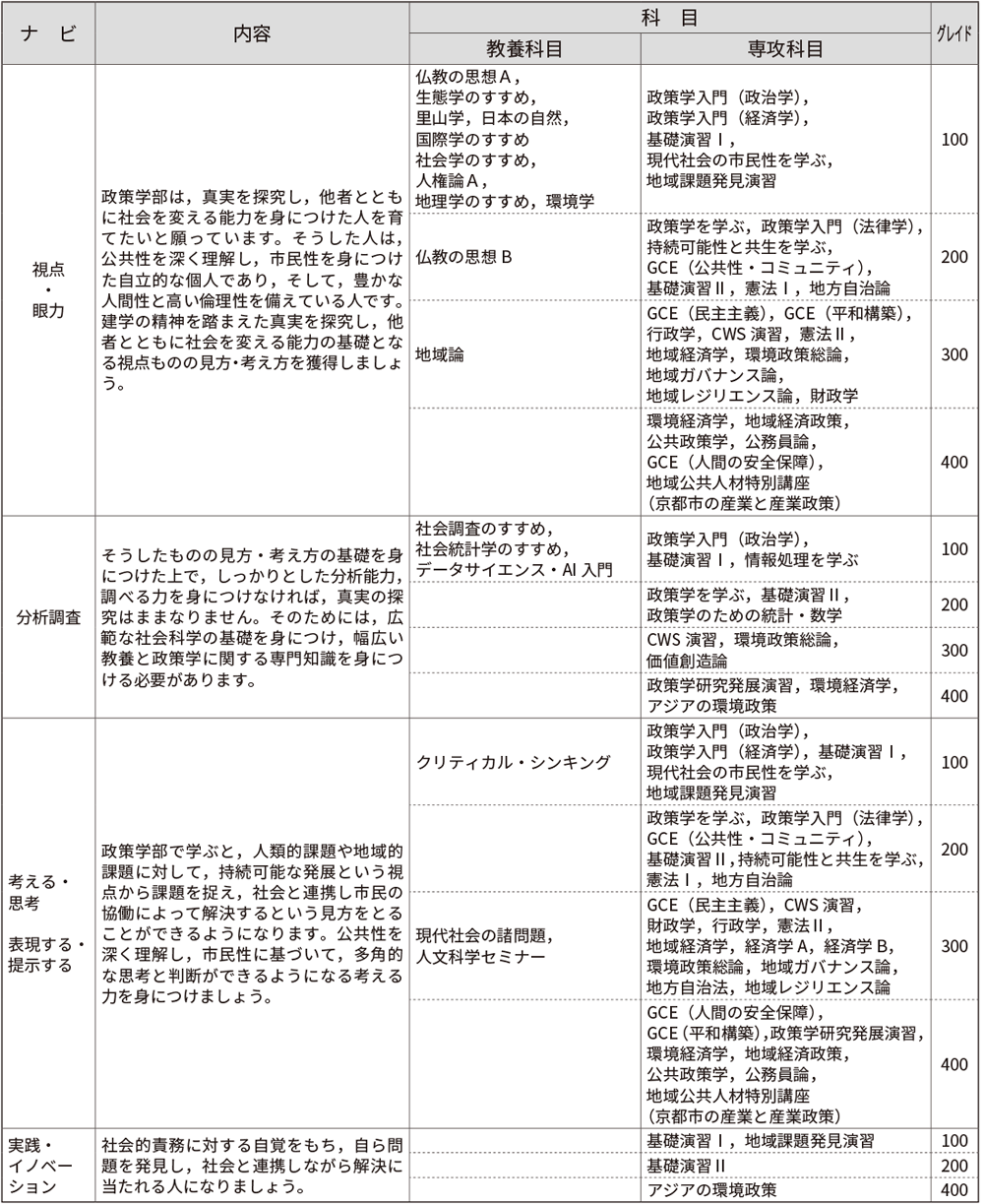

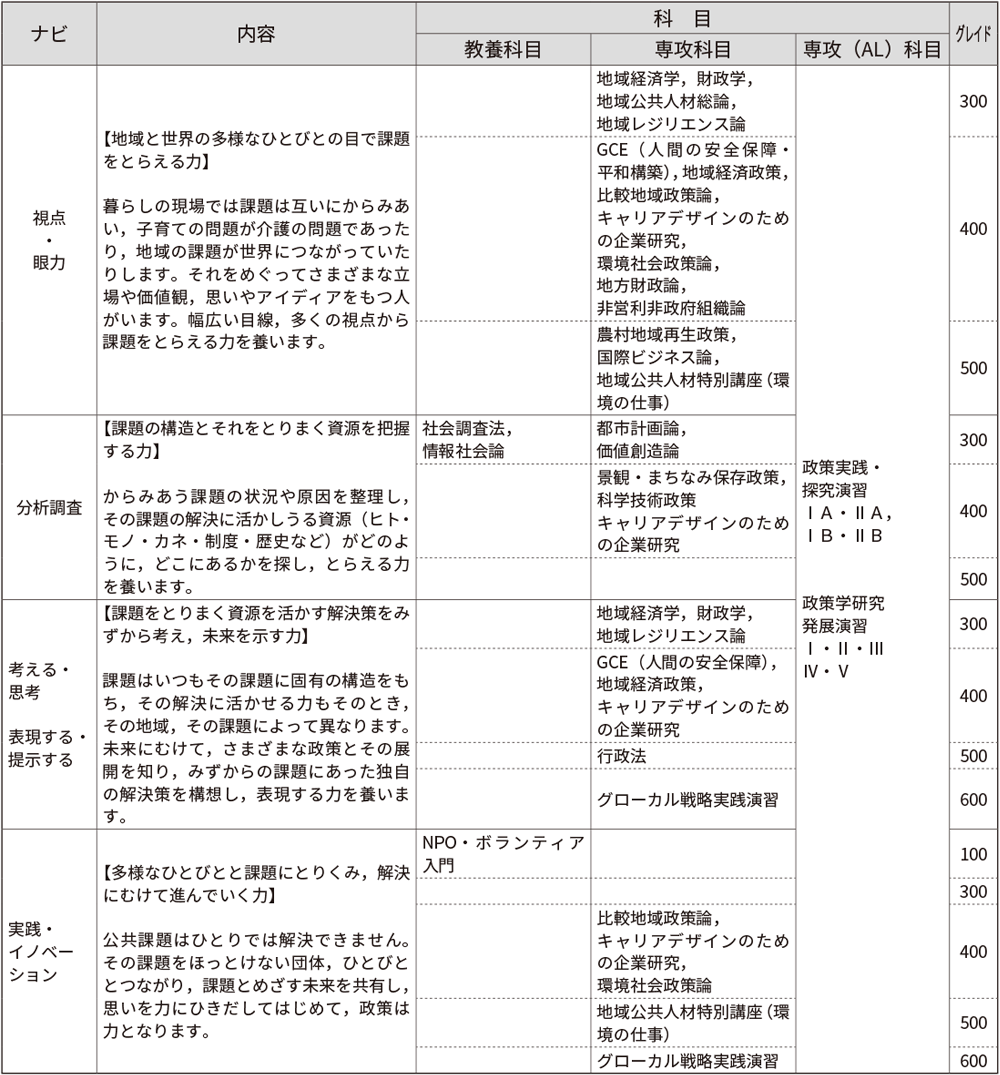

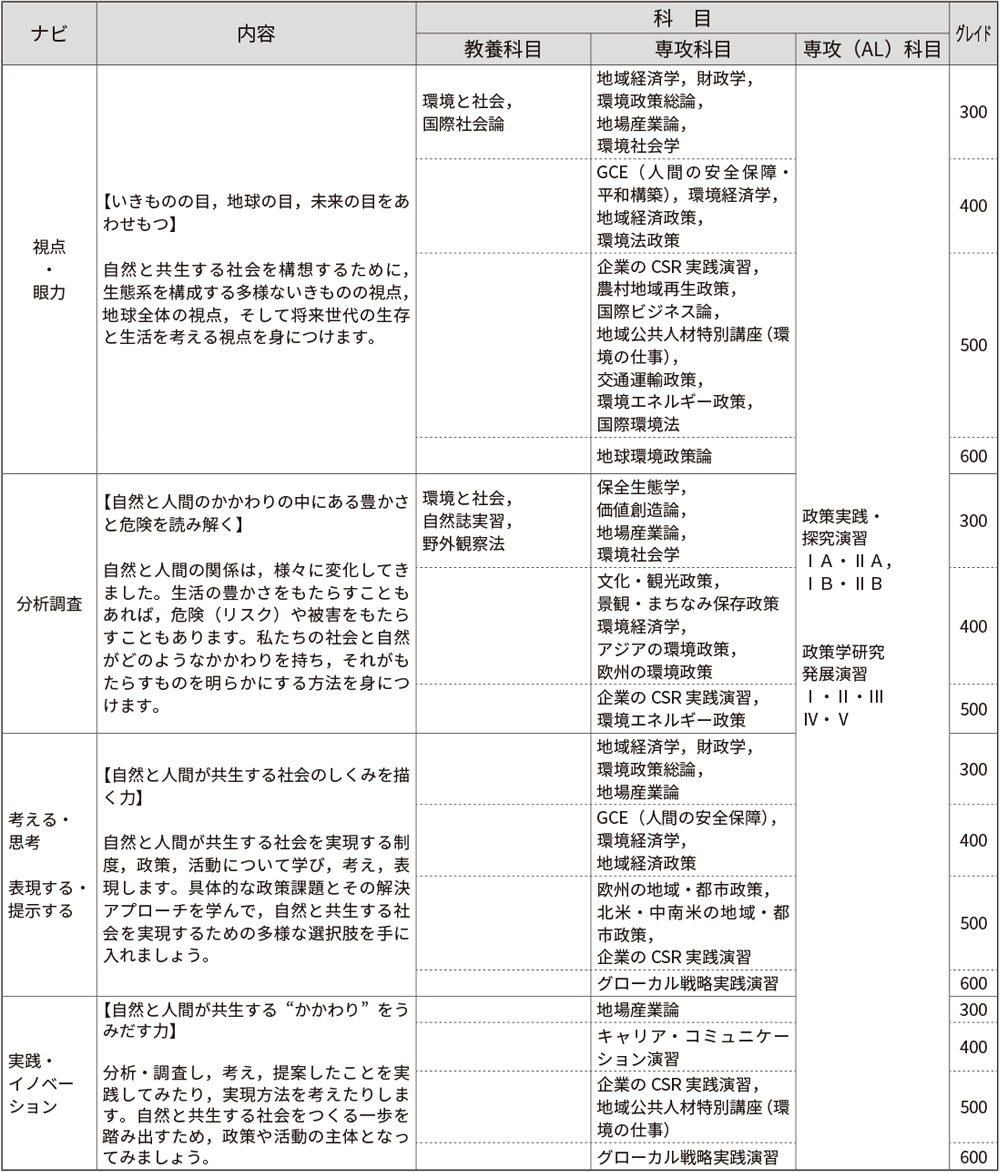

【11】政策力ナビ

政策学部では,履修の手引きとして「政策力ナビ」を設定しています。政策力ナビとは,政策学部で身につけてもらいたい基本的資質について説明するとともに,その資質を身につけるための科目を一覧にまとめたものです。

この「政策力ナビ」を具体的な履修の手懸かりとして,適切な履修による学修を進めてください。

■真実を探究する基礎能力「他者とともに社会を変える能力」

■政策構想コース地域・都市政策プログラム「地域・都市を元気にする人になる」

■政策構想コース国際・比較政策プログラム「世界の知恵や経験を活かせる人になる」

■地域公共人材コース「地域の未来をひらくひとになる」

■環境創造コース「自然と共生する社会をつくる人になる」

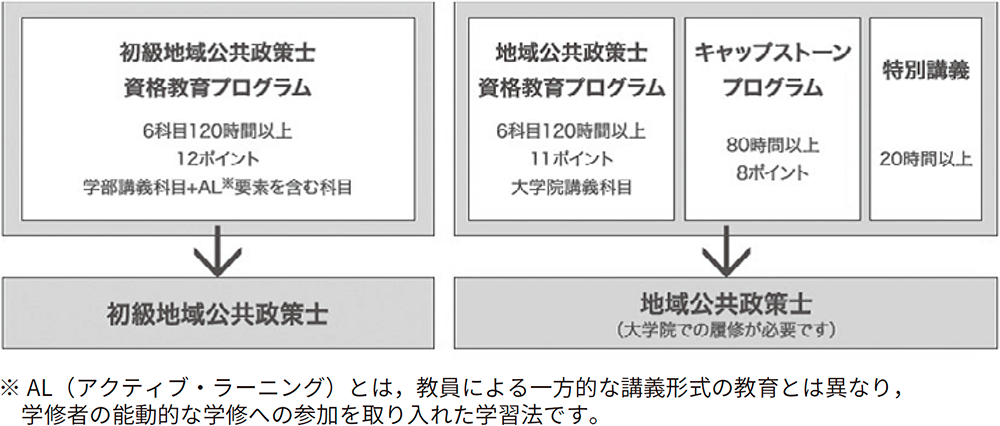

【12】「地域公共政策士」

■「地域公共政策士」とは

「地域公共政策士」は,環境問題や雇用問題,少子高齢化,人口減少,産業衰退といった社会的課題を産官学民の連携のもと解決するため,協働型社会にふさわしいアプローチで地域の公共的活動や政策形成の主導およびコーディネートができる人材「地域公共人材」の能力を保証する地域資格制度です。この地域公共政策士の取組は,京都府内の大学・大学院,自治体,NPO,経済団体等の連携事業「地域公共人材大学連携事業」によって,平成 23(2011)年度から本格的にスタートしました。将来的には自治体,NPO,民間企業等での採用活動における能力証明「社会的パスポート」として活用されることが期待されています。

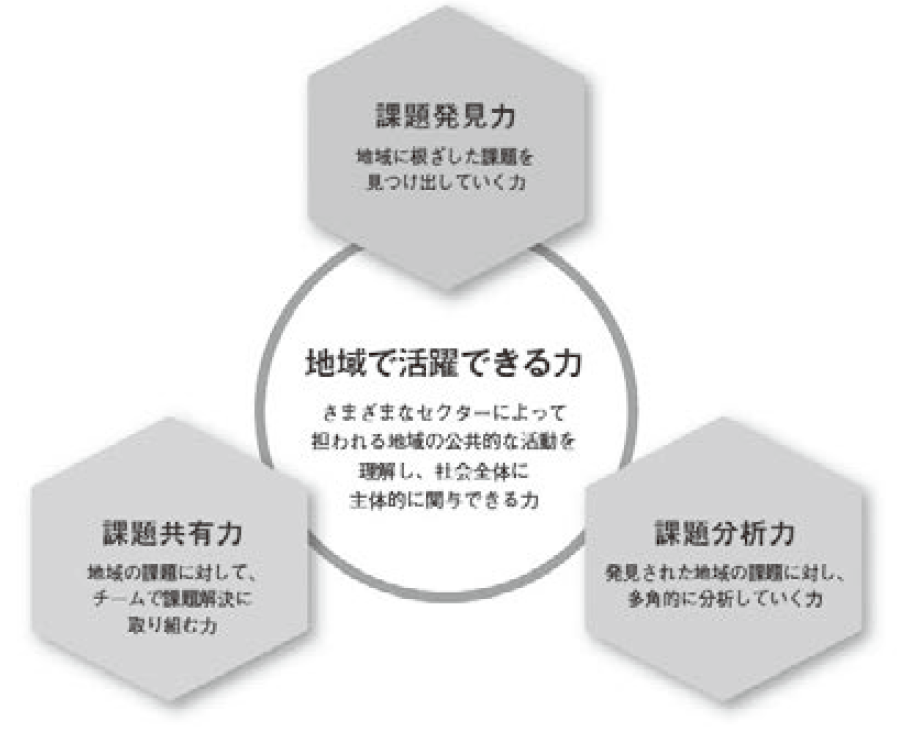

「地域公共政策士」資格制度には,学部レベルで取得できる「初級地域公共政策士」と大学院修士レベルで取得できる「地域公共政策士」の2種類の資格があります。これらの資格を取得するためには,各資格に設けられている資格教育プログラムから定められたポイントを取得し,認定機関である「一般財団法人地域公共人材開発機構」へ資格付与の申請をする必要があります。

「地域公共政策士」の特長の一つが「アクティブ・ラーニング(AL)」の要素がプログラムに組み込まれている点です。地域活動の現場にチームで入り,地域の課題解決までのプロセスについて学修する課程が用意されています。地方創生が注目されている今,地域の諸課題に取り組み,チームビルディングの経験を有する地域公共政策士の活躍が期待されていますのでぜひ積極的に資格取得にチャレンジしてください。

なお,一括申請による発行手続きを行う場合に限り,資格発行手数料を大学が負担する制度があります。詳細はポータルサイトにてお知らせいたします。

<地域公共政策士資格制度の概要>

<初級地域公共政策士資格(学部レベル)取得で身につく力>

政策学部「初級地域公共政策士」資格教育プログラム

政策学部では,「初級地域公共政策士」資格取得にかかる以下の3つのプログラムを用意しています。3つのプログラムの中から,希望のプログラムを選び修了要件を満たすことで「初級地域公共政策士」資格を取得することができます(複数プログラムの受講も可)。

環境政策基礎能力プログラム

①目 的:環境問題について地球規模かつ地域規模の多面的な視角から学び,実際に展開されている多様なとりくみを検討し,課題解決を地球規模,地域規模で実践的に構想する力の基礎,また課題をめぐる社会内のコミュニケーションのメカニズムの基礎を学ぶ。

②対 象:政策学部2年次生以上,もしくはそれと同等以上の能力があると政策学部が認める者。

③アウトカム(プログラム修了時に獲得することが期待される能力):

| 到達目標 | 知識 (knowledge) |

技能 (skills) |

職務遂行能力 (competence) |

|---|---|---|---|

| ・地域社会における様々な課題に対応するために必要な知識・技能・実践方法を主体的に選択し実行することができる | ・グローバル化する世界と地域社会の関係に関する理解 ・対象となる課題群の相互関係の把握と分析 |

・地域における複雑な課題群について,その解決に必要な要素の特定と解決のためのプログラムの提示及び適用 ・対象となる業務の進行に必要な利害関係者間の調整と協働関係の構築 |

・地域社会における特定の計画やプロジェクト策定への主導 ・課題の解決のために必要な社会的資源の調達 |

④環境政策基礎能力プログラム 修了要件

| 科目群 | 必要ポイント | |

|---|---|---|

| ◎科目群 | 環境問題の世界規模の全体像や対応政策について,その基礎を学ぶ。 | 1科目以上 2ポイント以上 |

| □科目群 | 環境問題が社会にどのような影響をおよぼすかを広範に学ぶ。 | 1科目以上 2ポイント以上 |

| △科目群 | エネルギー,温暖化問題に対する地域事例を通じて学ぶ。 | 1科目以上 2ポイント以上 |

| ※科目群 | 得た知識から分析,議論を重ね,思考していくことを学ぶ。 | 1科目以上 2ポイント以上 |

| 計 | 6科目 12ポイント | |

⑤環境政策基礎能力プログラム〈修了要件〉◎,□,△,※からそれぞれ1科目以上選択 計6科目(12ポイント)

| 科目名 | ポイント | |

|---|---|---|

| ◎ | 環境政策総論 | 2ポイント |

| 環境経済学 | 2ポイント | |

| □ | 環境社会学 | 2ポイント |

| 持続可能性と共生を学ぶ | 2ポイント | |

| △ | 欧州の環境政策 | 2ポイント |

| 環境エネルギー政策 | 2ポイント | |

| 保全生態学 | 2ポイント | |

| 地球環境政策論(※環境サイエンスコースでは「環境政策論Ⅱ」で開講) | 2ポイント | |

| ※ | キャリア・コミュニケーション演習 | 2ポイント |

| 政策学研究発展演習Ⅲ(毎週2講時連続)(注1) | 2ポイント | |

| 政策学研究発展演習Ⅳ(毎週2講時連続)(注1) | 2ポイント | |

| 政策学研究発展演習Ⅴ(毎週2講時連続)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅠA(国内)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅡA(国内)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅠA(海外)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅡA(海外)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅠB(海外)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅡB(海外)(注1) | 2ポイント | |

| Glocal Action Program(Ryu-SEI GAP) | 2ポイント | |

(注1)政策学研究発展演習Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ,政策実践・探究演習ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡBはそれぞれ4単位科目ですが,本プログラムのポイント数は2ポイントとして取り扱います。

(注)開講期は年度によって変更の可能性があります。

都市政策基礎能力プログラム

①目的:都市,地域をめぐる,状況,特徴,枠組み,課題やとりくみをとらえる多面的な視角や知識,政策を実践的に構想する能力の基盤を育て,また課題をめぐる社会内のコミュニケーションのメカニズムの基礎を学ぶ。

②対象:政策学部2年次生以上,もしくはそれと同等以上の能力があると政策学部が認める者。

③アウトカム(プログラム修了時に獲得することが期待される能力):

| 到達目標 | 知識 (knowledge) |

技能 (skills) |

職務遂行能力 (competence) |

|---|---|---|---|

| ・地域社会に関する様々な理論・政策・地域活動を適切に組み合わせて活用することができる | ・グローバル化する世界と地域社会の関係に関する理解 ・様々な政策や地域の活動を対象とする客観的な分析と評価 |

・地域における複雑な課題群について,その解決に必要な要素の特定と解決のためのプログラムの提示及び適用 ・対象となる業務の進行に必要な利害関係者間の調整と協働関係の構築 |

・地域社会における特定の計画やプロジェクト策定への主導 ・課題の解決のために必要な社会的資源の調達 |

④都市政策基礎能力プログラム 修了要件

| 科目群 | 必要ポイント | |

|---|---|---|

| ◎科目群 | 地域や都市のあり方や構造を見る知識や視角の基礎を学ぶ。 | 1科目以上 2ポイント以上 |

| □科目群 | 地域と経済について,その問題性や構造の基礎を学ぶ。 | 1科目以上 2ポイント以上 |

| △科目群 | 地域の政策課題とそのとりくみ事例を学ぶ。 | 1科目以上 2ポイント以上 |

| ※科目群 | 得た知識から分析,議論を重ね,思考していくことを学ぶ。 | 1科目以上 2ポイント以上 |

| 計 | 6科目 12ポイント | |

⑤都市政策基礎能力プログラム〈修了要件〉◎,□,△,※からそれぞれ1科目以上選択 計6科目(12ポイント)

| 科目名 | ポイント | |

|---|---|---|

| ◎ | 地域・都市政策総論 | 2ポイント |

| 都市計画論 | 2ポイント | |

| □ | 地域経済学 | 2ポイント |

| 財政学 | 2ポイント | |

| △ | 景観・まちなみ保存政策 | 2ポイント |

| 文化・観光政策 | 2ポイント | |

| 欧州の地域・都市政策 | 2ポイント | |

| 北米・中南米の地域・都市政策 | 2ポイント | |

| ※ | キャリア•コミュニケーション演習 | 2ポイント |

| 政策学研究発展演習Ⅲ(毎週2講時連続)(注1) | 2ポイント | |

| 政策学研究発展演習Ⅳ(毎週2講時連続)(注1) | 2ポイント | |

| 政策学研究発展演習Ⅴ(毎週2講時連続)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践•探究演習ⅠA(国内)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践•探究演習ⅡA(国内)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践•探究演習ⅠA(海外)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践•探究演習ⅡA(海外)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践•探究演習ⅠB(海外)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践•探究演習ⅡB(海外)(注1) | 2ポイント | |

| Glocal Action Program(Ryu-SEI GAP) | 2ポイント | |

(注1)政策学研究発展演習Ⅲ•Ⅳ•Ⅴ,政策実践•探究演習ⅠA•ⅠB•ⅡA•ⅡBはそれぞれ4単位科目ですが,本プログラムのポイント数は2ポイントとして取り扱います。

(注)開講期は年度によって変更の可能性があります。

グローカル人材プログラム

①目的:企業とのプロジェクトを実践する前提としての,公共マインド,グローバルマインド,ビジネスマインドを養成する。このため,「地域公共」および「グローバルな課題」に関する視野を幅広く培うとともに,企業人との双方向のやりとりを重ねることで,企業の活動実態や抱えている課題,そしてその社会的意義についての学習者の理解を深める。

②対象:政策学部2年次生以上,もしくはそれと同等以上の能力があると政策学部が認める者。

③アウトカム(プログラム修了時に獲得することが期待される能力):

| 到達目標 | 知識 (knowledge) |

技能 (skills) |

職務遂行能力 (competence) |

|---|---|---|---|

| ・地域社会の改革や発展のための計画やプログラムの策定を,主体的に実行することができる | ・グローバル化する世界と地域社会の関係に関する理解 ・地域社会における様々な活動と,活動をになう主体との関係の実践的把握 |

・地域における複雑な課題群について,その解決に必要な要素の特定と解決のためのプログラムの提示及び適用 ・対象となる業務の進行に必要な利害関係者間の調整と協働関係の構築 |

・業務の遂行における管理•運営への補助的な責任を分担することができる |

| 科目群 | 必要ポイント | |

|---|---|---|

| ◎科目群 | 公共マインドの基礎とビジネスマインドを養う | 1科目以上 2ポイント以上 |

| □科目群 | ビジネスの現場を知り,提案力•プレゼンテーション力を磨く | 1科目以上 2ポイント以上 |

| △科目群 | 得た知識から分析•議論を重ね,思考していくことを主体的に学び,企画•実践力を養う | 1科目以上 2ポイント以上 |

| ※科目群 | 英語をコミュニケーションツールとして学び,国際ビジネスに必 要な異文化間理解能力や英語による発信能力を高める |

1科目以上 2ポイント以上 |

| 計 | 6科目 12ポイント | |

| 科目名 | ポイント | |

|---|---|---|

| ◎ | グローバル・シチズンシップ・エデュケーションA(公共性・コミュニティ) | 2ポイント |

| グローバル・シチズンシップ・エデュケーションB(民主主義) | 2ポイント | |

| アジアの地域・都市政策 | 2ポイント | |

| 欧州の地域・都市政策 | 2ポイント | |

| 北米・中南米の地域・都市政策 | 2ポイント | |

| 地場産業論 | 2ポイント | |

| □ | 国際ビジネス論 | 2ポイント |

| キャリアデザインのための企業研究 | 2ポイント | |

| 企業の CSR 実践演習 | 2ポイント | |

| △ | コミュニケーション・ワークショップ演習 | 2ポイント |

| キャリア・コミュニケーション演習 | 2ポイント | |

| Glocal Action Program(Ryu-SEI GAP) | 2ポイント | |

| ※ | 政策実践・探究演習ⅠA(海外)(注1) | 2ポイント |

| 政策実践・探究演習ⅡA(海外)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅠB(海外)(注1) | 2ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅡB(海外)(注1) | 2ポイント | |

| グローカル・コミュニケーション英語A | 2ポイント | |

| グローカル・コミュニケーション英語B | 2ポイント | |

| 政策総合英語A | 2ポイント | |

| 政策総合英語B | 2ポイント | |

(注1)政策実践・探究演習ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB(海外)はそれぞれ4単位科目ですが,本プログラムのポイント数は2ポイントとして取り扱います。

(注)開講期は年度によって変更の可能性があります。

【13】「グローカルプロジェクトマネジャー」

■「グローカルプロジェクトマネジャー」とは

「グローカルプロジェクトマネジャー(GPM)」は,経済界・企業が求める人材,特に京都やその近隣企業の将来の幹部候補になりうる「グローバルな視点で物事を考える能力を兼ね備えつつ,地域経済・社会(ローカル)の持続的な発展に情熱を注ぐ」人材(グローカル人材)に求められる能力を具体化した職能資格です。グローバル化が進む今日の企業社会は,広く世界に開かれた視野をもち,かつ主体的で実践的にものごとを進めることができる人材を必要としています。GPMの取得は,大学において企業連携プロジェクトを含む,厳しく実践的な学びを修めたことを,企業や社会に証明する手段となります。

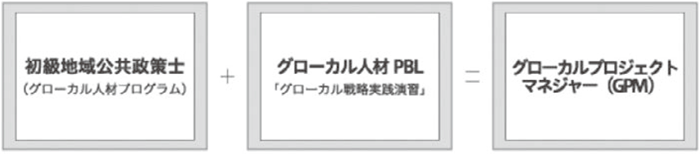

本資格は「初級地域公共政策士」資格教育プログラムのうち,「グローカル人材プログラム」の修了要件を満たすことに加え,PBL科目「グローカル戦略実践演習」(6セメスター開講)を履修し,単位修得することで取得することができますので,「初級地域公共政策士」資格を同時に取得できます。

本資格の取得のためには事前に履習が必要な科目があるため,資格取得意思確認書を確認いただくか,政策学部教務課までお問い合わせください。

なお,本資格の発行については「特定非営利活動法人グローカル人材開発センター」へ資格付与の申請をする必要があります。

<地域公共政策士資格制度の概要>

<グローカルプロジェクトマネジャー資格取得で身につく力>

検索

検索