Need Help?

各コース

最終更新日: 2025年1月22日

【5】各コース

(1)国際関係コース

〈コースの目的〉

国際関係コースの目的は、国際社会が直面する諸問題や世界の各地域における人々の営みを、経済・経営・法・政策学部の枠組みを越えて幅広くかつ専門的に学ぶことにあります。このコースでは、文学部を含む多様な学部学科や分野の教員が講義や演習を担当し、学生はそうした多彩な教員の指導のもとで現代世界の政治・経済・文化・社会のあり方を主体的に学習・研究していきます。国際関係コースは、本学のなかで最も古く、かつ最も学際的な学部共通コースであり、長期留学や海外語学研修などを希望する学生に対して最も強力なサポートを提供しているコースでもあります。

〈コースの内容と特色〉

コースの目的を達成するために、以下の諸点を核とするカリキュラムを編成しています。

(1)国際社会が直面している諸問題をさまざまな角度から総合的にとらえるために以下の科目を必修とします。

「国際関係論Ⅰ」「地域研究入門」

(2)世界の各地域の政治、経済、社会、歴史、文化等をより深く学ぶために[地域研究]をコースの重要な科目として位置づけます。

(3)書物で学ぶだけでなく、経験を通じて生きた知識を吸収し、自らの問題解決に活用する技を学ぶには、積極的に海外に出かけるのが一番です。こうして知識や体験を身につけたと認められる場合は、それを単位として修得できる「海外研修制度」が設けられています。

海外の教育機関等で取得した修了証、または海外での研修状況をまとめたレポート等を提出することにより、所定の基準に基づき、単位が認定されます。(この制度についての詳細な内容については、教学部窓口までお問い合わせください。)

コースカリキュラム体系表

| コース科目 | 【必修科目】 「国際関係論Ⅰ」「地域研究入門」 | 4単位 |

| 【選択必修科目】 〔コース指定外国語〕 「国際関係コース開設科目および配当セメスター」参照 |

4単位 (注1) |

|

| 【選択A群】 〔地域研究〕〔学部共通特別講義〕〔学部提供演習〕[国際関係コース演習] 「国際関係コース開設科目および配当セメスター」参照 |

24単位 (注2) |

|

| 学部提供科目 | 【選択B群】 〔経済学部提供科目〕〔経営学部提供科目〕〔法学部提供科目〕〔政策学部提供科目〕 「国際関係コース開設科目および配当セメスター」参照 |

12単位 (注3) |

| 学部専攻科目 | 各学部の履修要項にしたがってください | 【経済学部】32単位

【経営学部】必修科目9単位 【法学部】【政策学部】36単位 |

| フリーゾーン | 【経済学部】【経営学部】16単位 【法学部】【政策学部】12単位 |

|

| 教養教育科目 | 【必修科目】「仏教の思想A・B」(各2単位)、必修外国語(12単位) | 16単位 |

| 【選択必修科目】教養科目(基幹科目)※3分野から各1科目(2単位)以上 | 6単位 | |

| 【選択科目】各学部の履修要項にしたがってください | 10単位 |

(注1)4単位を超えて修得した単位は、上限4単位までは選択A群の単位として認定します。また、8単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンの単位として認定します。

(注2)24単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンの単位として認定します。

(注3)12単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンの単位として認定します。

対象:経済学部

選択B群の経済学部提供科目に限り、超過分の単位を、未充足の「学部専攻科目(選択)」の卒業要件単位に含めることができます。

対象:経営学部

選択B群の経営学部提供科目に限り、超過分の単位を、未充足の「学部専攻科目(選択)」の卒業要件単位に含めることができます。

対象:法学部

選択B群の法学部提供科目に限り、超過分の単位を、未充足の「学部専攻科目(選択)」の卒業要件単位に含めることができます。

対象:政策学部

選択B群の政策学部提供科目に限り、超過分の単位を、未充足の「学部専攻科目(選択)」の卒業要件単位に含めることができます。

国際関係コース 科目ナンバリングおよび開設科目、配当セメスター

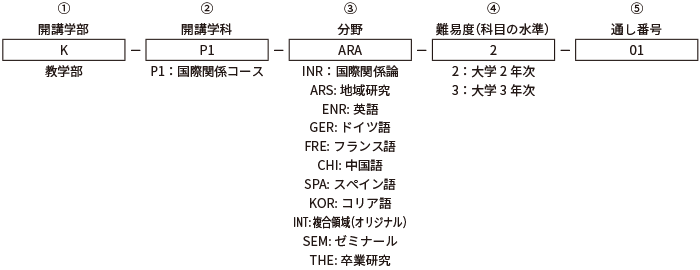

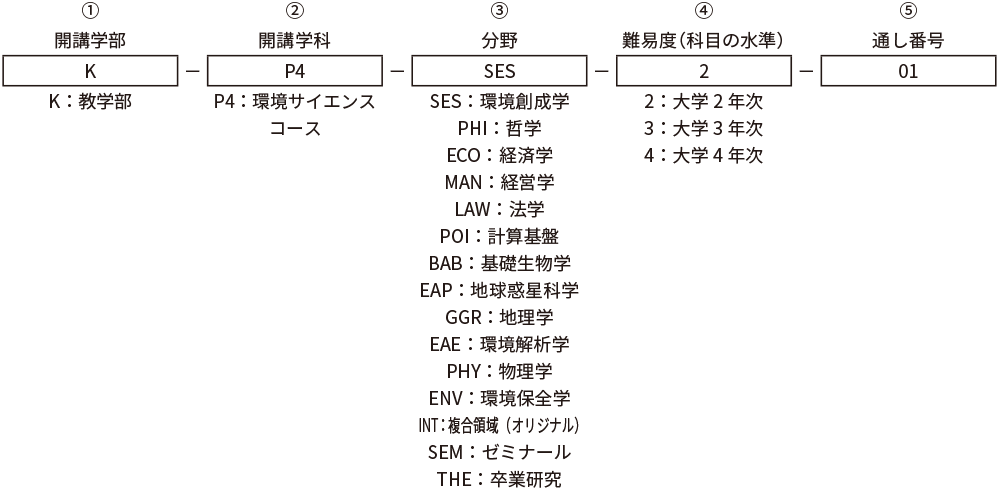

<科目ナンバリング>

科目ナンバリングとは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みです。

国際関係コース科目のナンバリングコードは次のとおりです。

必修科目(4単位)

| セメスター | 授業科目名 | 単位 | 科目ナンバリング | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 4 | 国際関係論Ⅰ | 2 | K-P1-INR-2-01 | |

| 4 | 地域研究入門 | 2 | K-P1-ARS-2-01 |

選択必修科目(4単位)

| セメスター | 授業科目名 | 単位 | 科目ナンバリング | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| コース指定外国語 | ||||||

| 3 | 中国語セミナーⅠA | 2 | ①A | – | 【登録上の注意】 ※①A~①Eおよび②~⑨の内、いずれか1つを選択し、同一グループ内から4単位履修して下さい。 ※先修条件を定めている科目がありますので、「先修制」を参照して下さい。 ※第3セメスターまでに履修した場合には、コース所属後にコース指定外国語に振り替わります。 |

|

| 4 | 中国語セミナーⅠB | 2 | – | |||

| 3 | 中国語セミナーⅠC | 2 | – | |||

| 4 | 中国語セミナーⅠD | 2 | – | |||

| 5 | 中国語セミナーⅡA | 2 | – | |||

| 6 | 中国語セミナーⅡB | 2 | – | |||

| 5 | 中国語セミナーⅡC | 2 | – | |||

| 6 | 中国語セミナーⅡD | 2 | – | |||

| 3 | 海外中国語研修講座 | 2 | – | |||

| 3 | ドイツ語セミナーⅠA | 2 | ①B | – | ||

| 4 | ドイツ語セミナーⅠB | 2 | – | |||

| 3 | ドイツ語セミナーⅠC | 2 | – | |||

| 4 | ドイツ語セミナーⅠD | 2 | – | |||

| 5 | ドイツ語セミナーⅡA | 2 | – | |||

| 6 | ドイツ語セミナーⅡB | 2 | – | |||

| 5 | ドイツ語セミナーⅡC | 2 | – | |||

| 6 | ドイツ語セミナーⅡD | 2 | – | |||

| 3 | フランス語セミナーⅠA | 2 | ①C | – | ||

| 4 | フランス語セミナーⅠB | 2 | – | |||

| 3 | フランス語セミナーⅠC | 2 | – | |||

| 4 | フランス語セミナーⅠD | 2 | – | |||

| 5 | フランス語セミナーⅡA | 2 | – | |||

| 6 | フランス語セミナーⅡB | 2 | – | |||

| 5 | フランス語セミナーⅡC | 2 | – | |||

| 6 | フランス語セミナーⅡD | 2 | – | |||

| セメスター | 授業科目名 | 単位 | 科目ナンバリング | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 | スペイン語セミナーⅠA | 2 | ①D | – | 【登録上の注意】 ※①A~①Eおよび②~⑨の内、いずれか1つを選択し、同一グループ内から4単位履修して下さい。 ※先修条件を定めている科目がありますので、「先修制」を参照して下さい。 ※第3セメスターまでに履修した場合には、コース所属後にコース指定外国語に振り替わります。 |

|

| 4 | スペイン語セミナーⅠB | 2 | – | |||

| 3 | スペイン語セミナーⅠC | 2 | – | |||

| 4 | スペイン語セミナーⅠD | 2 | – | |||

| 5 | スペイン語セミナーⅡA | 2 | – | |||

| 6 | スペイン語セミナーⅡB | 2 | – | |||

| 5 | スペイン語セミナーⅡC | 2 | – | |||

| 6 | スペイン語セミナーⅡD | 2 | – | |||

| 3 | コリア語セミナーⅠA | 2 | ①E | – | ||

| 4 | コリア語セミナーⅠB | 2 | – | |||

| 3 | コリア語セミナーⅠC | 2 | – | |||

| 4 | コリア語セミナーⅠD | 2 | – | |||

| 5 | コリア語セミナーⅡA | 2 | – | |||

| 6 | コリア語セミナーⅡB | 2 | – | |||

| 5 | コリア語セミナーⅡC | 2 | – | |||

| 6 | コリア語セミナーⅡD | 2 | – | |||

| 3 | ポルトガル語Ⅰ | 2 | ② | – | ||

| 4 | ポルトガル語Ⅱ | 2 | – | |||

| 5 | ポルトガル語ⅢA | 2 | – | |||

| 6 | ポルトガル語ⅢB | 2 | – | |||

| 3 | ロシア語Ⅰ | 2 | ③ | – | ||

| 4 | ロシア語Ⅱ | 2 | – | |||

| 5 | ロシア語ⅢA | 2 | – | |||

| 6 | ロシア語ⅢB | 2 | – | |||

| セメスター | 授業科目名 | 単位 | 科目ナンバリング | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5 | 英語セミナーD1 | 2 | ④ | – | 【登録上の注意】 ※①A~①Eおよび②~⑨の内、いずれか1つを選択し、同一グループ内から4単位履修して下さい。 ※先修条件を定めている科目がありますので、「先修制」を参照して下さい。 ※第3セメスターまでに履修した場合には、コース所属後にコース指定外国語に振り替わります。 |

|

| 6 | 英語セミナーD2 | 2 | – | |||

| 5 | 英語セミナーG1 | 2 | – | |||

| 6 | 英語セミナーG2 | 2 | – | |||

| 5 | 英語セミナーH1 | 2 | – | |||

| 6 | 英語セミナーH2 | 2 | – | |||

| 5 | 英語セミナーJ1 | 2 | – | |||

| 6 | 英語セミナーJ2 | 2 | – | |||

| 4 | 英語コミュニケーションⅠ | 2 | K-P1-ENG-2-01 | |||

| 5 | 英語コミュニケーションⅡ | 2 | K-P1-ENG-3-01 | |||

| 5 | Intercultural Discussion | 2 | – | |||

| 4 | 中国語コミュニケーションⅠ | 2 | ⑤ | K-P1-CHI-2-01 | ||

| 5 | 中国語コミュニケーションⅡ | 2 | K-P1-CHI-3-01 | |||

| 4 | ドイツ語コミュニケーションⅠ | 2 | ⑥ | K-P1-GER-2-01 | ||

| 5 | ドイツ語コミュニケーションⅡ | 2 | K-P1-GER-3-01 | |||

| 4 | フランス語コミュニケーションⅠ | 2 | ⑦ | K-P1-FRE-2-01 | ||

| 5 | フランス語コミュニケーションⅡ | 2 | K-P1-FRE-3-01 | |||

| 4 | スペイン語コミュニケーションⅠ | 2 | ⑧ | K-P1-SPA-2-01 | ||

| 5 | スペイン語コミュニケーションⅡ | 2 | K-P1-SPA-3-01 | |||

| 4 | コリア語コミュニケーションⅠ | 2 | ⑨ | K-P1-KOR-2-01 | ||

| 5 | コリア語コミュニケーションⅡ | 2 | K-P1-KOR-3-01 | |||

(注1)上記配当セメスターにかかわらず、開講セメスターは年度により変更することがあります。また、年度により不開講となることがあります。

詳細は時間割冊子およびWeb履修登録画面で確認してください。

選択科目A群(24単位)

| セメスター | 授業科目名 | 単位 | 科目ナンバリング | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 地域研究 | ||||

| 4 | ヨーロッパ研究A | 2 | K-P1-ARS-2-02 | |

| 5 | ヨーロッパ研究B | 2 | K-P1-ARS-3-01 | |

| 4 | ヨーロッパ研究C | 2 | K-P1-ARS-2-03 | |

| 5 | ヨーロッパ研究D | 2 | K-P1-ARS-3-02 | |

| 4 | 東アジア研究A | 2 | K-P1-ARS-2-04 | |

| 5 | 東アジア研究B | 2 | K-P1-ARS-3-03 | |

| 4 | 東南アジア研究A | 2 | K-P1-ARS-2-05 | |

| 5 | 東南アジア研究B | 2 | K-P1-ARS-3-04 | |

| 4 | 北米研究A | 2 | K-P1-ARS-2-06 | |

| 5 | 北米研究B | 2 | K-P1-ARS-3-05 | |

| 4 | 中南米研究A | 2 | K-P1-ARS-2-07 | |

| 5 | 中南米研究B | 2 | K-P1-ARS-3-06 | |

| 4 | グローバル・サウス研究A | 2 | K-P1-ARS-2-08 | |

| 5 | グローバル・サウス研究B | 2 | K-P1-ARS-3-07 | |

| 4 | 異文化研究A | 2 | K-P1-ARS-2-09 | |

| 5 | 異文化研究B | 2 | K-P1-ARS-3-08 | |

| 4 | 情報・コミュニケーションの技法 | 2 | K-P1-ARS-2-10 | 隔年開講 |

| 4 | 多文化映像論A | 2 | K-P1-ARS-2-11 | |

| 5 | 多文化映像論B | 2 | K-P1-ARS-3-09 | |

| 5 | フィールドワーク実習 | 2 | K-P1-ARS-3-10 | |

| 5 | 国際関係論Ⅱ | 2 | K-P1-ARS-3-11 | |

| 4 | 現代国際関係史 | 2 | K-P1-ARS-2-12 | |

| 5 | 国際ジャーナリズム論 | 2 | K-P1-ARS-3-12 | |

| 学部共通特別講義 | ||||

| 5~6 | 学部共通特別講義Ⅰ | 4 | K-P1-INT-3-01 | |

| 5~6 | 学部共通特別講義Ⅱ | 4 | K-P1-INT-3-02 | |

| 4 | 学部共通特別講義Ⅲ | 2 | K-P1-INT-2-01 | |

| 4 | 学部共通特別講義Ⅳ | 2 | K-P1-INT-2-02 | |

| 4 | 学部共通特別講義Ⅴ | 2 | K-P1-INT-2-03 | |

| 4 | 学部共通特別講義Ⅵ | 2 | K-P1-INT-2-04 | |

| 4 | 学部共通特別講義Ⅶ | 2 | K-P1-INT-2-05 | |

| セメスター | 授業科目名 | 単位 | 科目ナンバリング | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 演習 | ||||

| 4~5 | 国際関係コース演習Ⅰ〈特別演習Ⅰ〉(注2) | 4 | K-P1-SEM-2-01 | |

| 6~7 | 国際関係コース演習Ⅱ〈特別演習Ⅱ〉(注2) | 4 | K-P1-SEM-3-01 | 特別演習Ⅱと卒業研究は継続履修一体科目(両科目を修得して8単位認定) |

| 8 | 卒業研究〈特別演習Ⅲ〉(注2) | 4 | K-P1-THE-4-01 | |

| 4~8 | 経済学部提供演習 | 12 | – | (注3)開講形態は各学部の開講形態に準じる |

| 4~8 | 経営学部提供演習 | 12 | – | |

| 4~8 | 法学部提供演習 | 10 | – | |

| 4~8 | 政策学部提供演習 | 10 | – | |

【政策学部提供演習】 「演習Ⅰ」(6単位)、「演習Ⅱ(卒業研究を含む)」(4単位)の計10単位となります。

| セメスター | 授業科目名 | 単位 | 科目ナンバリング | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 経済学部提供科目 | ||||

| 3 | グローバル経済史A | 2 | – | |

| 4 | グローバル経済史B | 2 | – | |

| 5 | 国際金融論 | 4 | – | |

| 4 | 国際協力論 | 4 | – | |

| 3 | アジア経済史 | 4 | – | |

| 4 | ヨーロッパ経済史 | 4 | – | |

| 4 | 地域経済論 | 4 | – | |

| 4 | アジア経済論A | 2 | – | |

| 4 | アジア経済論B | 2 | – | |

| 3 | 比較経済論A | 2 | – | |

| 4 | 比較経済論B | 2 | – | |

| 4 | 開発経済学A | 2 | – | |

| 4 | 開発経済学B | 2 | – | |

| 4 | ヨーロッパ経済論 | 4 | – | |

| 4 | 食・農・資源の経済論A | 2 | – | |

| 4 | 食・農・資源の経済論B | 2 | – | |

| 3 | 日本経済史A | 2 | – | |

| 3 | 日本経済史B | 2 | – | |

| 3 | 経済地理学A | 2 | – | |

| 4 | 経済地理学B | 2 | – | |

| 5 | 経済思想史 | 2 | – | |

| 3 | 社会調査の技法 | 2 | – | |

| 4 | フィールドワークの技法 | 2 | – | |

| 経営学部提供科目 | ||||

| 4 | 国際経営論 | 2 | – | |

| 6 | 多国籍企業論 | 2 | – | |

| 5 | 国際比較経営史 | 2 | – | |

| 5 | 国際経営戦略論 | 2 | – | |

| 5 | 国際比較社会論 | 2 | – | |

| 5 | アジア企業経営論 | 2 | – | |

| セメスター | 授業科目名 | 単位 | 科目ナンバリング | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 法学部提供科目 | ||||

| 4 | 国際法Ⅰ | 4 | – | |

| 5 | 国際法Ⅱ(注2) | 2 | – | |

| 6 | 国際法Ⅲ (注2) | 2 | – | |

| 6 | 国際私法 | 4 | – | |

| 6 | 国際政治論 | 4 | – | |

| 3 | アフリカ政治論A | 2 | – | |

| 3 | アフリカ政治論B | 2 | – | |

| 5 | 国際取引法 | 2 | – | |

| 4 | 開発援助論 | 2 | – | |

| 5 | 中東政治論 | 2 | – | |

| 6 | アジア政治論 | 4 | – | |

| 4 | 中国政治論 | 2 | – | |

| 4 | アメリカ政治論 | 2 | – | |

| 5 | ヨーロッパ政治論 | 2 | – | |

| 5 | 国際環境法 | 2 | – | |

| 5 | 現代中国の法と社会 | 2 | – | |

| 政策学部提供科目 | ||||

| 4 | 文化・観光政策 | 2 | – | |

| 4 | 比較地域政策論 | 2 | – | |

| 4 | アジアの地域・都市政策 | 2 | – | |

| 5 | 欧州の地域・都市政策 | 2 | – | |

| 5 | 北米・中南米の地域・都市政策 | 2 | – | |

(注2) 国際法Ⅱ、Ⅲの履修については、国際法Ⅰを履修することが望ましいです。内容については、シラバスを参照ください。

(1)募集定員 90名

(2)コースへ進むための先修科目

第3セメスター終了までに「英語総合1(A),1(B),2(A),2(B),3(A),3(B)」および「初修外国語Ⅰ,Ⅱ」の内、4単位以上修得していること。ただし、外国人留学生(正規留学生)で本コースを志望する者はこの限りではありません。詳細は教学部窓口まで確認してください。

(3)演習

演習には、①国際関係コース演習と②学部提供演習の2種類があり、その内どちらか一方を履修することができます。

①国際関係コース演習

「特別演習Ⅰ」(4~5セメスター配当、4単位)、「特別演習Ⅱ」(6~7セメスター配当、4単位)および「特別演習Ⅲ(卒業研究)」(「特別演習Ⅱ」を受講した者が第8セメスターの個人指導を受けて4単位)からなります。

5セメスター終了時に「特別演習Ⅰ」受講者の評価が行われます。この評価に基づいて、「特別演習Ⅱ」および「特別演習Ⅲ(卒業研究)」を受講できる者と受講できない者とに区分されます(評価基準は以下のとおり)。

従って、「特別演習Ⅰ」受講者全員が自動的に「特別演習Ⅱ」および「特別演習Ⅲ(卒業研究)」を受講できるとは限らないので注意してください。

「特別演習Ⅱ」と「特別演習Ⅲ(卒業研究)」は継続履修一体科目であり、両方を修得することによって8単位が認定されます(「特別演習Ⅱ」の単独受講のみでは単位認定されないので注意のこと)。

「特別演習Ⅰ」の評価と「特別演習Ⅱ」および「特別演習Ⅲ(卒業研究)」の履修の可否

| 「特別演習Ⅰ」の評点 | 「特別演習Ⅰ」の評価 | 「特別演習Ⅰ」の認定単位 |

「特別演習Ⅱ」および「特別演習Ⅲ |

|---|---|---|---|

| 70~100 | 合格 | 4 | 可能 |

| 60~69 | 合格 | 4 | 不可能 |

| 59以下 | 不合格 | 0 |

②学部提供演習

この演習は所属学部に限らず、他学部の提供演習も履修可能です。ただし、開講形態は、演習提供学部により異なりますので、「国際関係コース開設科目および配当セメスター」の(注3)をよく読んで履修を決定してください。また、所属学部の必修科目と同一曜講時で開講されていないことも、必ず確認してください。

(2)英語コミュニケーションコース

〈コースの目的〉

本コースでは、高度な英語力を有し、現代の国際社会の諸問題を解決することができる人材を育成することを目的としています。

そのために、本コースでは、英語のスピーキング、リスニング、リーディング、ライティングのスキルを伸ばすことに加え、文化や文化の違いに関する知識を修得し理解を深めることも重視しています。また、批判的に考える力や自ら進んで物事に取り組む力を高める機会も提供しています。

本コースを修了した学生は、ビジネス、NPO、民間での国際交流、スポーツや学問、教育現場における交流、政府機関での仕事、娯楽など様々な場面における国際的なコミュニケーションに必要な力を獲得することができるでしょう。また、イギリス、アメリカ、オセアニアに関する知識だけではなく、英語を使って、日本のことや世界中の国々のことを学ぶことにより、英語で自文化について表現できるようになることを期待しています。

コースカリキュラム体系表

| コース科目 | 【必修】(注1) Oral Communication ⅠA(4単位) Oral Communication ⅠB(4単位) Writing Ⅰ (2単位) Oral Communication ⅡA(4単位) Oral Communication ⅡB(4単位) Writing Ⅱ (2単位) |

20単位 |

| 【選択】(注2) 「英語コミュニケーションコース開設科目および配当セメスター」参照 |

28単位 | |

| 学部専攻科目 | 各学部の履修要項にしたがってください | 【経済学部】32単位

【経営学部】必修科目9単位 【法学部】【政策学部】36単位 |

| フリーゾーン | 【経済学部】【経営学部】12単位

【法学部】【政策学部】8単位 |

|

| 教養教育科目 | 【必修科目】「仏教の思想A・B」(各2単位)、必修外国語(12単位) | 16単位 |

| 【選択必修科目】教養科目(基幹科目)※3分野から各1科目(2単位)以上 | 6単位 | |

| 【選択科目】各学部の履修要項にしたがってください | 10単位 |

(注1)コース必修科目については、指定クラス、指定セメスターで履修登録してください。

(注2)選択科目28単位を超えて修得した単位については、フリーゾーンの単位として認定します。

海外研修

海外研修の受講を希望する者は、説明会(夏期:4月中旬、春期:10月上旬に開催します)に必ず出席し、研修期間については英語コミュニケーションコース担当教員、教学部窓口またはグローバル教育推進センターに問い合わせてください。

詳細な日程についてはポータルサイトを参照してください。

(※)夏期の海外研修は、サマーセッションと期間が重複する場合があります。サマーセッションは履修辞退ができないため(履修辞退対象外科目)、その場合は、サマーセッションを優先してください。

研修期間:3~5週間

①夏期休業期間(8月~9月)<(参考) 研修説明会 例年4月中旬>

②春期休業期間(2月~3月)<(参考) 研修説明会 例年10月上旬>

研 修 先:当該年度の研修先については、グローバル教育推進センターにおたずねください。説明会開催時にも発表します。

<過去の主な研修先>

○ University of Manitoba (CANADA)

○ University of Waikato (NZ)

○ Enderun Colleges(PHILIPPINES)

○ University College Cork (IRELAND)

○ University of Sydney (AUSTRALIA)

履修登録:説明会にて配布の参加申込書を提出してください。※Web履修登録は不要です。

成績評価:研修に行った学期で認定します。

①夏期休業期間 :前期

②春期休業期間 :後期

RI(Ryukoku Intercultural)Program 留学

英語コミュニケーションコース科目としての単位認定は、「Semester Program」のみ対象です。

RI Program留学「Semester Program」の詳細は、グローバル教育推進センターで配布している「留学ガイド」やグローバル教育推進センターホームページを参考にしてください。

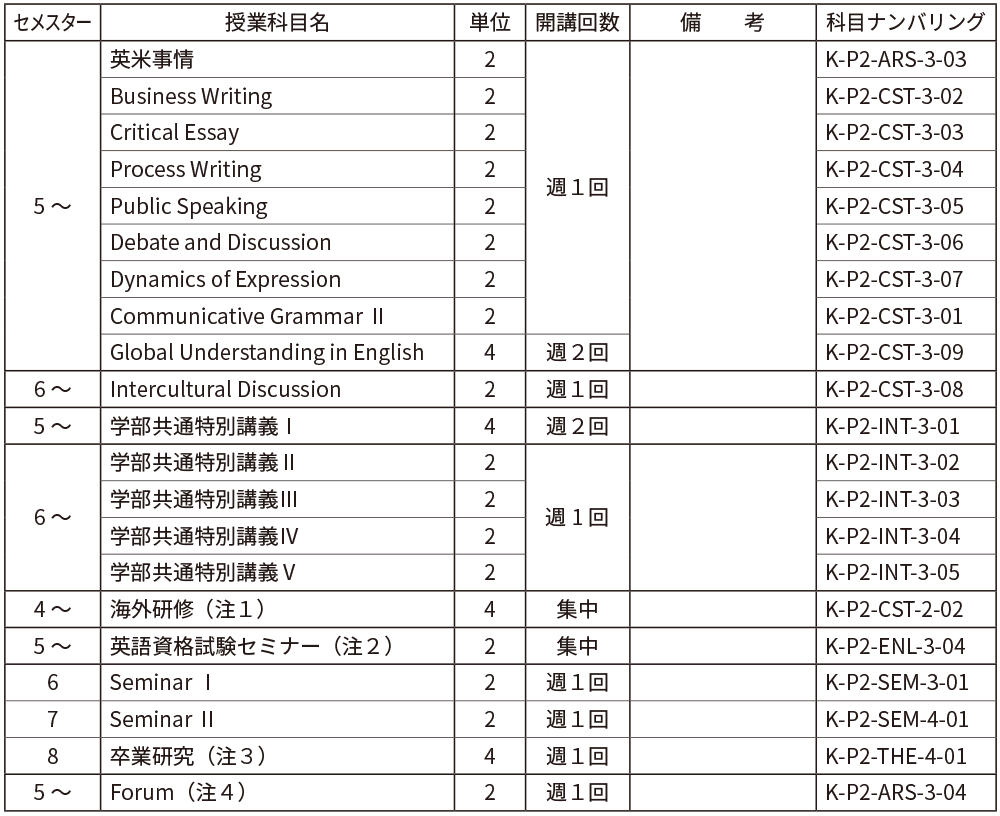

英語コミュニケーションコース 開設科目および配当セメスター

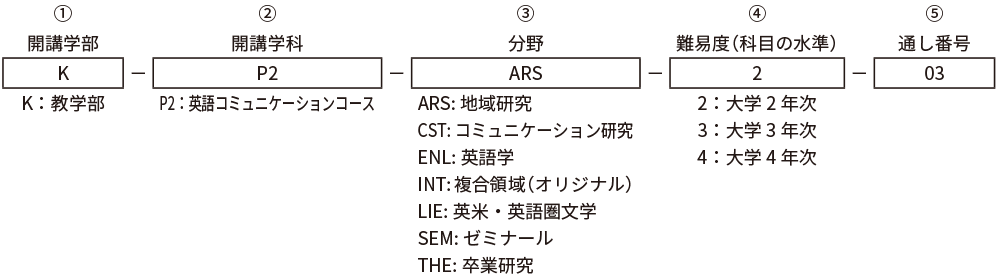

<科目ナンバリング>

科目ナンバリングとは,授業科目に適切な番号を付し分類することで,学修の段階や順序等を表し,教育課程の体系性を明示する仕組みです。

英語コミュニケーションコース科目のナンバリングコードは次のとおりです。

例:英語コミュニケーションコース科目「English in the World」のナンバリング「K-P2-ARS-2-03」の場合,①教学部・②英語コミュニケーションコース 開講の,③地域研究分野で,④大学2年次の水準であることを示す。

注意事項

上記配当セメスターにかかわらず、開講セメスターは年度により変更することがあります。また、年度により不開講となることがあります。

詳細は時間割冊子およびWeb履修登録画面で確認してください。

(注1)「海外研修」については、前述の「海外研修」を参照してください。

(注2)「英語資格試験セミナー」を第3セメスターまでに修得した場合は、コース所属後に、自動的にコースの修了要件単位として取り扱われます。コース所属後の履修は、コース時間割登録コードで履修登録してください。

(注3)① 3年次後期以降に留学する学生のうち希望者は、留学中に「SeminarⅠ」、「SeminarⅡ」および「卒業研究」の遠隔指導を受けることができます。遠隔指導を受けるには英語コミュニケーションコース運営委員会の許可が必要となりますので、必ず事前に教学部窓口に申し出てください。

②「卒業研究」を履修するには、原則として「SeminarⅡ」の履修登録が必須です。「SeminarⅡ」の履修登録時に「卒業研究」の履修登録も行ってください。

③「卒業研究」を遠隔指導で受ける場合は、以下の手続きを行ってください。

《手続き方法》

a.「卒業研究」の単位認定希望者は、留学前に指導教員に研究計画書を提出してください。

b.指導教員は研究計画書についての指導計画書を作成し、留学中も指導を行います。

c.学生は、中間報告書を指導教員に提出してください。

d.「卒業研究」を指導教員に提出してください。

(注4)講義授業に加え、半期で2~3回程度のゲストスピーカーを招いた講演会や報告会を開催し、講演会の後に討論やレポートの提出を求めます。それも含めて、担当者が成績評価します。

〈コースの履修〉

(1)募集定員 60名

※申込者に対して、事前に試験を行います。その結果については指導の参考にすると同時に、応募者多数の場合には選考基準の一部として用います。

(2)先修条件

①コースに進むための先修科目

第3セメスター終了までに、「英語総合1(A),1(B),2(A),2(B),3(A),3(B)」の内、4単位以上修得していること。

②次のいずれかのスコアをもっている場合は、無条件に受け入れます。

詳細は教学部窓口まで確認してください。

○TOEFLR ITPスコア420以上

○TOEFLRスコア Computer-based score110以上(Paper-based score420以上)

③外国人留学生(正規留学生)で、①②を満たしていない場合でも、面接等により、受け入れる場合があります。詳細は教学部窓口まで確認してください。

①必修科目20単位 (「英語コミュニケーションコース開設科目および配当セメスター」を参照)

②選択科目28単位以上 (「英語コミュニケーションコース開設科目および配当セメスター」を参照)

合 計48単位以上

科目名のうち一部、成績表や成績証明書などにおいて記載を短縮しています。

| 学則・科目名 | システム表示上名称 |

|---|---|

| Oral Communication ⅠA | Oral Com. ⅠA |

| Oral Communication ⅠB | Oral Com. ⅠB |

| Oral Communication ⅡA | Oral Com. ⅡA |

| Oral Communication ⅡB | Oral Com. ⅡB |

| English in the World | Engl. in World |

| Intensive Reading | Intens. Reading |

| Communicative Grammar Ⅰ | Communic. Gram. Ⅰ |

| Communicative Grammar Ⅱ | Communic. Gram. Ⅱ |

| Debate and Discussion | Debate & Disc. |

| Dynamics of Expression | Dynamic. Expres. |

| Intercultural Discussion | Interc. Disc. |

| Global Understanding in English | Global Unders. |

(3)スポーツサイエンスコース

〈コースの目的〉

経済、経営、法及び政策学部での社会科学的あるいは学際的な学びの上に、教養教育での学びに加え、スポーツ科学における人文科学系、社会科学系および自然科学系の知識と応用力を身につけ、社会の課題を主体的に捉え解決を目指す人材を育成することを目的としています。

- 様々な分野に広がり重要度を増しつつあるスポーツビジネスやスポーツ行政などにおける経営・管理能力と企画・調整能力を兼ね備えた人材の育成。

- スポーツ文化に関する多方面からの調査・研究の推進と、その成果に基づく幅広く奥深い知識と教養を身に付けた人材の育成。

- 幼児から高齢者にいたるまでの、ライフステージやライフスタイルに対応した健康増進のための運動プログラムの開発。

- 競技力向上のための科学的で合理的なコーチングやトレーニング方法の確立。

- これらの知識を現場で使いこなし、普及していくことのできるスポーツ指導者の育成。

スポーツサイエンスコースは、まさにこうした時代の要請を視野に入れつつ、講義や実験・実習をとおして幅広い教養と高度な専門的知識・技能を修得してもらうためのものです。

常日頃スポーツを実践したりスポーツに興味・関心を持つ学生諸君が、将来、さまざまなスポーツ関連諸分野における有能な働き手として活躍してもらいたいと念願しています。

〈コースカリキュラム体系〉

| コース科目 | 【選択必修科目】 ○「特別演習Ⅰ」 ○人文・社会科学系科目「現代スポーツ論」「近代スポーツ史」のどちらか1科目を必ず修得してください ○自然科学系科目「身体運動の生理学」「身体運動の機能解剖学」「身体運動の制御と学習」のいずれか1科目を必ず修得してください |

4科目 10単位 |

| 【選択】「スポーツサイエンスコース開設科目および配当セメスター」を参照してください | 30単位 | |

| 学部専攻科目 | 各学部の履修要項にしたがってください | 【経済学部】32単位

【経営学部】必修科目9単位 【法学部】【政策学部】36単位 |

| フリーゾーン | 【経済学部】【経営学部】12単位

【法学部】【政策学部】8単位 |

|

| 教養教育科目 | 【必修科目】 「仏教の思想A・B」(各2単位)、必修外国語(12単位) | 16単位 |

| 【選択必修科目】教養科目(基幹科目)※3分野から各1科目(2単位)以上 | 6単位 | |

| 【選択科目】各学部の履修要項にしたがってください | 18単位 |

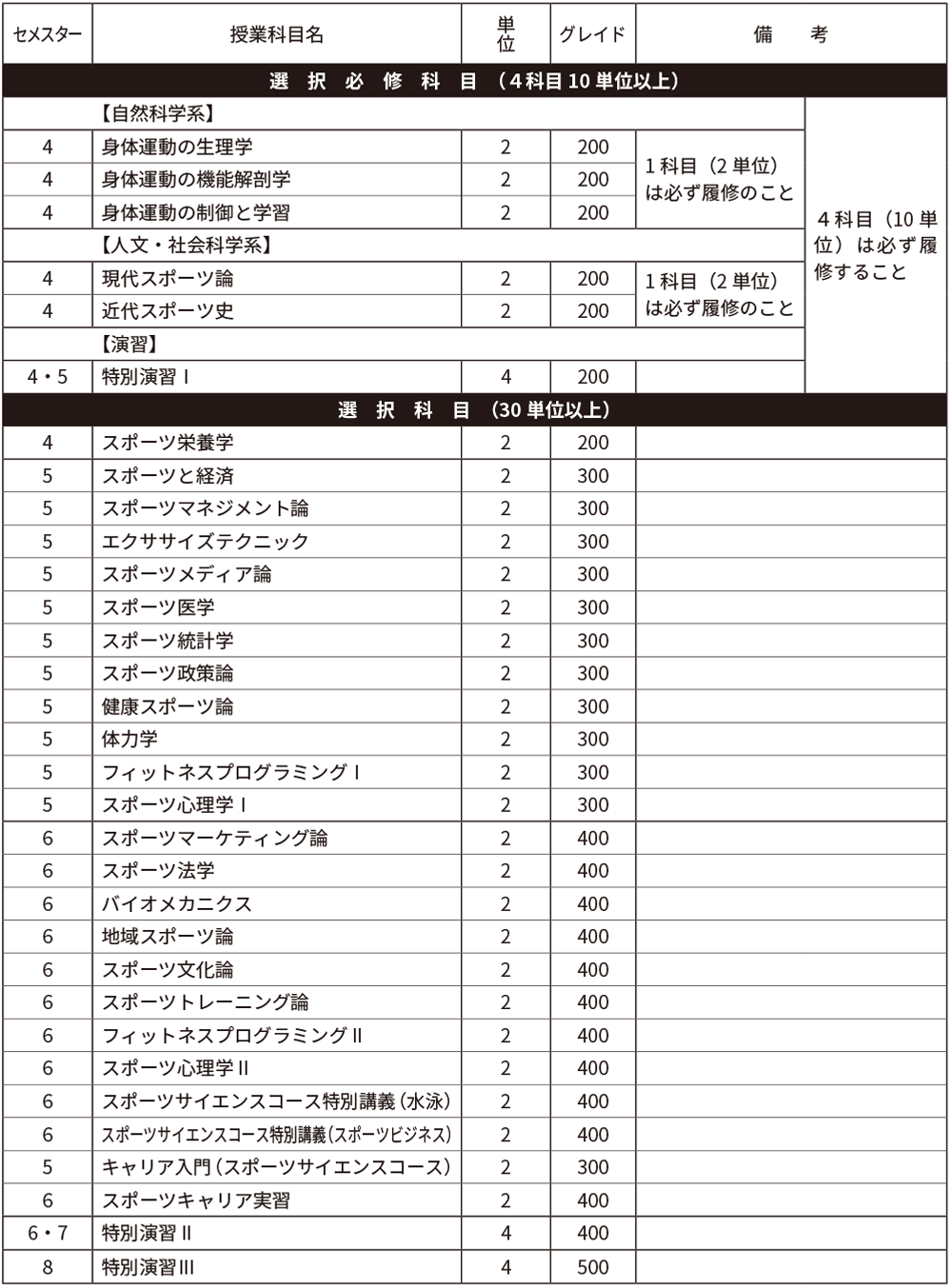

スポーツサイエンスコース 開設科目および配当セメスター

(注1)上記配当セメスターにかかわらず、開講セメスターは年度により変更することがあります。また、年度により不開講となることがあります。

詳細は時間割冊子およびWeb履修登録画面で確認してください。

(注2)若干の科目については、サマーセッション期間に開講する場合があります。

(注3)事前登録及び志望理由書によって受講制限を行う科目があります。シラバスを確認してください。

(注4)選択必修科目を10単位を超えて履修した場合には、選択科目の単位として認定されます。

(注5)選択科目30単位を超えて履修した場合には、フリーゾーンの単位として認定されます。

〈コースの履修〉

(1)募集定員 80名程度

経済、経営、法、政策の各学部に所属する学生を対象に、「志望理由書」の提出をもって選考します。

(2)カリキュラム

1)選択必修科目【10単位以上】

6科目14単位のうちから4科目10単位以上を修得する必要があります。

①人文・社会科学系科目の「現代スポーツ論」(2単位)または、「近代スポーツ史」(2単位)のうち、どちらか1科目を必ず修得してください。

②自然科学系科目の「身体運動の生理学」(2単位)、「身体運動の機能解剖学」(2単位)、「身体運動の制御と学習」(2単位)のうち、いずれか1科目を必ず修得してください。

③「特別演習Ⅰ」(4単位)を原則履修してください。

④ 選択必修科目を10単位を超えて修得した場合は、選択科目の単位として認定します。

2)選択科目【30単位以上】

①選択科目群の中から30単位以上を修得してください。

②「特別演習Ⅱ」と「特別演習Ⅲ」(併せて8単位)を履修することを勧めます。

③30単位を超えて修得した場合は、フリーゾーンの単位として認定されます。

3)「キャリア入門(スポーツサイエンスコース)」「スポーツキャリア実習」

スポーツ分野におけるキャリア形成科目として、「キャリア入門(スポーツサイエンスコース)」「スポーツキャリア実習」を設置しています。「キャリア入門(スポーツサイエンスコース)」(2単位)ではキャリアを形成する上で基礎的な知識を養います。「スポーツキャリア実習」(2単位)においては、実際にスポーツ分野の企業等において実践的な活動をします。

なお、「スポーツキャリア実習」を履修する前に「キャリア入門(スポーツサイエンスコース)」を履修する必要があります。詳細は、別途周知いたします。

4)「特別演習Ⅱ」および「特別演習Ⅲ(卒業研究)」は、「特別演習Ⅰ」を修得しなければ履修できません。

また、「特別演習Ⅱ」と「特別演習Ⅲ(卒業研究)」は、両方を履修・修得することによって、第8セメスター終了時に8単位が認定されます。(「特別演習Ⅱ」の単独履修のみでは単位認定されないので注意してください。)

5)コース修了条件

選択必修科目、選択科目あわせて40単位以上を修得しなければなりません。

〈学修上の注意〉

- 選択必修科目は、スポーツ科学のさまざまな分野の基礎となる科目ですので、すべて履修することを勧めます。

- 学部教育との連携を考慮し、経済学部所属生は「スポーツと経済」を、経営学部所属生は「スポーツマネジメント論」を、法学部所属生は「スポーツ法学」を、政策学部所属生は「スポーツ政策論」を履修することを推奨します。

- 「特別演習Ⅱ」の履修を希望する学生は、「近代スポーツ史」「スポーツ政策論」「スポーツマネジメント論」「スポーツ心理学」「体力学」「身体運動の制御と学習」「スポーツトレーニング論」の中から、関係する科目を履修することを勧めます。

- 「特別演習Ⅰ」(4単位)、「特別演習Ⅱ」と「特別演習Ⅲ(卒業研究)」は原則として配当セメスター以外での受講は認められません。また、「特別演習Ⅱ」と「特別演習Ⅲ(卒業研究)」(併せて8単位)は原則として連続受講してください。留学等により連続受講できない場合は、指導教員に相談の上、教学部窓口まで申し出てください。

- スポーツサイエンスコースには、『健康運動実践指導者』『アシスタントマネジャー』『トレーニング指導者』等の資格取得を希望する学生に対応したカリキュラムが用意されています。以下に記載の資格取得に必要な科目をあらかじめ確認し、科目の履修登録を行ってください。

(1)『健康運動実践指導者』

龍谷大学(スポーツサイエンスコース)は、(公財)健康・体力づくり事業財団が資格認定する『健康運動実践指導者』の養成校(受験要件としての講習会受講免除)として、体育学部やスポーツ系学部と同様に認定されています。

健康運動実践指導者の資格試験の受験を希望する人は、受験条件となっている科目を全て計画的に履修する必要があります。

1)健康運動実践指導者の資格認定とは

健康運動実践指導者の資格とは、医学的基礎知識、運動生理学の知識、健康づくりのための運動指導の知識・技術等を持ち、健康づくりを目的として作成された運動プログラムに基づき、ジョギング、エアロビック・ダンス、水泳および水中運動等のエアロビック・エクササイズ、ストレッチング、筋力、筋持久力トレーニング等の補強運動の実践指導を行うことができると(公財)健康・体力づくり事業財団から認められた人に与えられます。

主として、健康増進センター、保健所、市町村保健センター、民間健康増進施設(フィットネスクラブ等の施設)などにおいて、健康づくりのための運動の実践的指導で活躍している人や、将来そのような活動に携わりたいと思っている人が、この資格を取得しています。現在、(公財)健康・体力づくり事業財団には、全国で約20,000名の健康運動実践指導者が登録されています。

2)健康運動実践指導者養成校とは

健康運動実践指導者の資格は、資格認定試験に合格すれば得られます。ところが、この認定試験の受験資格を得るためには『健康運動実践指導者養成講習会』(講義16単位、実習17単位の合計33単位)を受講しなければなりません。

但し、(公財)健康・体力づくり事業財団が健康運動実践指導者養成講習会のカリキュラムと同等以上の科目を設置している大学等を健康運動実践指導者養成校として認定した場合は、この講習会の受講が免除されます。

本学は『健康運動実践指導者養成校』として認定されていますので、スポーツサイエンスコース生は、下記の科目を受講し単位を修得すれば、『健康運動実践指導者養成講習会』を受講しなくても資格認定試験の受験資格が与えられます。※講習会受講料が不要となります。資格認定試験には、別途受験料が必要です。

3)資格試験の受験資格(養成講習会受講免除)を得るために必要な科目

「身体運動の生理学」、「身体運動の機能解剖学」、「健康スポーツ論」、「スポーツトレーニング論」、「スポーツ栄養学」、「スポーツ医学」、「エクササイズテクニック」、「フィットネスプログラミングⅠ」、「フィットネスプログラミングⅡ」、「体力学」、「スポーツ心理学Ⅰ」、「スポーツ心理学Ⅱ」、「バイオメカニクス」、「スポーツサイエンス特別講義(水泳)」

※資格認定試験の受験申込を行うためには、申請時までに上記科目の単位を修得する必要がありますので、教学部までご相談ください。

(2)(公財)日本スポーツ協会公認『アシスタントマネジャー』、『スポーツリーダー』

スポーツサイエンスコースでは、(公財)日本スポーツ協会公認が認定するマネジメント資格「アシスタントマネジャー」を取得するための養成講習会のカリキュラムに沿った教育が実施されている大学として、講習会免除適応コースの承認を2009年度より受けました。また、「アシスタントマネジャー」を取得するためのカリキュラムには、スポーツ指導者基礎資格「スポーツリーダー」の内容も含まれているため、「アシスタントマネジャー」受験資格と「スポーツリーダー」の2つの資格を同時に取得することになります。

1)(公財)日本スポーツ協会公認「アシスタントマネジャー」とは

(公財)日本スポーツ協会公認マネジメント資格には、「クラブマネジャー」と「アシスタントマネジャー」があります。「クラブマネジャー」とは、地域スポーツクラブなどにおいて、クラブ会員が継続的に快適なクラブライフを送ることができるよう、健全なクラブ経営を行うためのマネジメント能力を身につけるための資格です。「アシスタントマネジャー」は、その組織経営のための諸活動をサポートするために必要なスポーツクラブのマネジメントに関する基礎的知識を有し、協働できる能力を身につけるための資格です。本コースにおいて、定められた科目を修得することで、「アシスタントマネジャー」資格取得のための養成講習会の受講を免除されており、卒業年度の検定試験によって資格取得が可能になります。

2)資格検定試験の受験資格(養成講習会免除)を得るために必要な科目

(公財)日本スポーツ協会公認マネジメント資格「アシスタントマネジャー」を取得するためには、専門のマネジメント関連科目と「スポーツリーダー」に関する基礎関連科目を修得する必要があります。卒業年度までに、下記の科目を修得した者は、(公財)日本スポーツ協会公認「アシスタントマネジャー」の35時間(集合講習14時間+自宅学習21時間)の養成講習会の受講を免除され、受験資格を得ることができます。また、(公財)日本スポーツ協会公認「スポーツリーダー」資格を同時に取得することができます。この「スポーツリーダー」資格は、(公財)日本スポーツ協会の他の資格を取得する際に必要となります。

ただし、「アシスタントマネジャー」は受験資格のみであるため、卒業年度に(公財)日本スポーツ協会が実施する検定を受験しなければなりません(検定試験前に特別講習会1時間を受講)。

「スポーツマネジメント論」、「スポーツと経済」、「スポーツマーケティング論」、「地域スポーツ論」、「スポーツ政策論」、「スポーツ文化論」、「スポーツトレーニング論」、「スポーツ医学」、「スポーツ栄養学」、「現代スポーツ論」、「スポーツ法学」、「スポーツ心理学Ⅰ」、「スポーツ心理学Ⅱ」、「健康スポーツ論」

(3)『トレーニング指導者』

スポーツサイエンスコースは日本トレーニング指導者協会が認定する資格「トレーニング指導者」を取得するための養成講習会のカリキュラムに沿った教育が実施されている学校として「トレーニング指導者養成校」に2008年から認定されました。

1)日本トレーニング指導者協会とは

主にスポーツ選手の競技力向上や一般人の健康・体力増進を目的とした体力トレーニングの指導に関わる人を対象として、効果的な活動を推進するために必要な理論と実践に関する普及・教育及び研究活動、指導者の養成及び研修、指導者間の交流及び相互扶助等に関する事業を行い、我が国のスポーツ振興や国民の健康・体力増進、トレーニング指導者の職域や雇用機会の拡大並びに社会的地位の向上に寄与することを目的として2006年4月15日に任意団体として創立されています。そして、NPO法人(特定非営利活動法人)の認証申請を経て、2006年8月21日に、正式に「特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会」として設立されました。

本協会が認定資格「トレーニング指導者」を取得するための養成講習会のカリキュラムに沿った教育が実施されている学校に対し、「トレーニング指導者養成校」として認定する事業を開始しました。

2)トレーニング指導者とは

中高年者における生活習慣病の予防と生活の質的向上や介護予防の観点から一般人の体力づくりの必要性が社会的に求められてきています。国及び地方自治体の関係諸機関や民間フィットネスクラブの経営者やパーソナル・トレーナーの間では、これらに関する科学的知識と指導技術を習得しようとする動きが急速に広まってきています。また、競技スポーツのパフォーマンス向上のためのトレーニングにおいても、これまで以上により専門的で高度な筋力強化が必要であることが共通認識になってきています。

こうした状況下で、今後、多様な目的に即した体力向上のためのプログラムを提供し指導できるフィットネス・体力づくりのインストラクターやパーソナル・トレーナー、そしてストレングス&コンディショニング・コーチやスポーツ指導者が必要とされています。トレーニング指導者とは、まさにそういったニーズに応えるものです。

3)資格試験の受験資格(養成講習会免除)を得るために必要な科目

本学卒業者(または卒業見込み者)で下記科目を修了した者は、本協会認定資格「トレーニング指導者」の受験にあたり、養成講習会が免除されます。

「身体運動の機能解剖学」、「身体運動の制御と学習」、「身体運動の生理学」、「健康スポーツ論」、「エクササイズテクニック」、「スポーツ医学」、「スポーツ栄養学」、「特別演習Ⅰ・Ⅱ(鈴木他)」、「スポーツ心理学Ⅰ」、「スポーツ心理学Ⅱ」、「スポーツトレーニング論」、「スポーツ法学」、「体力学」、「バイオメカニクス」、「フィットネスプログラミングⅠ」、「フィットネスプログラミングⅡ」

(4)環境サイエンスコース

〈コースの目的〉

環境サイエンスコースの目的は、理系や文系の枠を越えた幅広い視点を持ち、さまざまな環境問題の解決を目指す人材を育成することです。地球温暖化や生物多様性の減少など、いま私たちは多くの環境問題に直面しています。これらの環境問題の解決には、科学技術を用いる理系的な発想だけでなく、どのような法律や政策が必要かという文系的な発想も併せ持つことが重要です。

本コースの特徴は、①理系や文系の枠を越えて幅広い知識を身につけることができ、②環境問題の原因や解決方法を座学で学ぶだけでなく、自然そのものに触れるフィールドワークや現実問題に取り組む実習系科目を通して学びを深めることです。

<コース3つの視点>

カリキュラムの基本的な理念は、次の3つの視点です。

- 自然科学の視点

最近よく聞く「エコ」という言葉は、エコロジー(生態学)から来ています。生態学は、食物連鎖を通じて生物どうしが繋がっており、物質として循環していることを明らかにしてきました。この物質循環の発想は、資源循環型の持続可能な社会を作るため基礎となる考え方です。

さらに生命進化という壮大な歴史をたどる自然史的視点に立ち、生物学、地球科学をはじめとする自然科学関連諸分野についても広く学びます。 - 社会科学の視点

人間社会が引き起こした環境問題を解決するのも私たち人間です。グローバル、国、企業、地域における環境問題の背景や解決のための課題を法政策、社会経済システム、環境経営などの切り口から、環境政策論、環境管理論、国際環境法などの科目を通じて広く学びます。 - 哲学・倫理学および人文科学の視点

環境問題は近代の世界観、自然観、人間観と深くかかわっています。人間が自然と共存し、他者や世代間での公正な生き方を探求するには、近代の歴史をふり返り、その社会が持つ自然観・人間観の再検討が必要です。現代社会が直面する環境問題の根底にある哲学・倫理学および人文科学の基本を学びます。

コースカリキュラム体系表

| コース科目 | 【必修科目】 環境学A(2単位)、環境学B(2単位)合計4単位 |

4単位 |

| 【選択必修科目】(12単位) 選択必修A群(人文・社会科学系)・B群(自然科学系)から最低各4単位を履修してください |

12単位 (注1) |

|

| 【選択科目】(32単位) 「環境サイエンスコース開設科目および配当セメスター」を参照してください |

32単位 (注2) |

|

| 学部専攻科目 | 各学部の履修要項にしたがってください | 【経済学部】32単位

【経営学部】必修科目9単位 【法学部】【政策学部】36単位 |

| フリーゾーン | 【経済学部】【経営学部】12単位

【法学部】【政策学部】8単位 |

|

| 教養教育科目 | 【必修科目】「仏教の思想A・B」(各2単位)、必修外国語(12単位) | 16単位 |

| 【選択必修科目】教養科目(基幹科目)※3分野から各1科目(2単位)以上 | 6単位 | |

| 【選択科目】各学部の履修要項にしたがってください | 10単位 |

(注1)12単位を超えて修得した単位は、選択科目の単位として認定します。

(注2)32単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンの単位として認定します。

対象:経営学部

(注3)経営学部提供科目を修得すると、登録コードが経営学部の専攻科目であっても環境サイエンスコースの選択科目として集計されます。詳細は経営学部教務課までお問い合わせください。

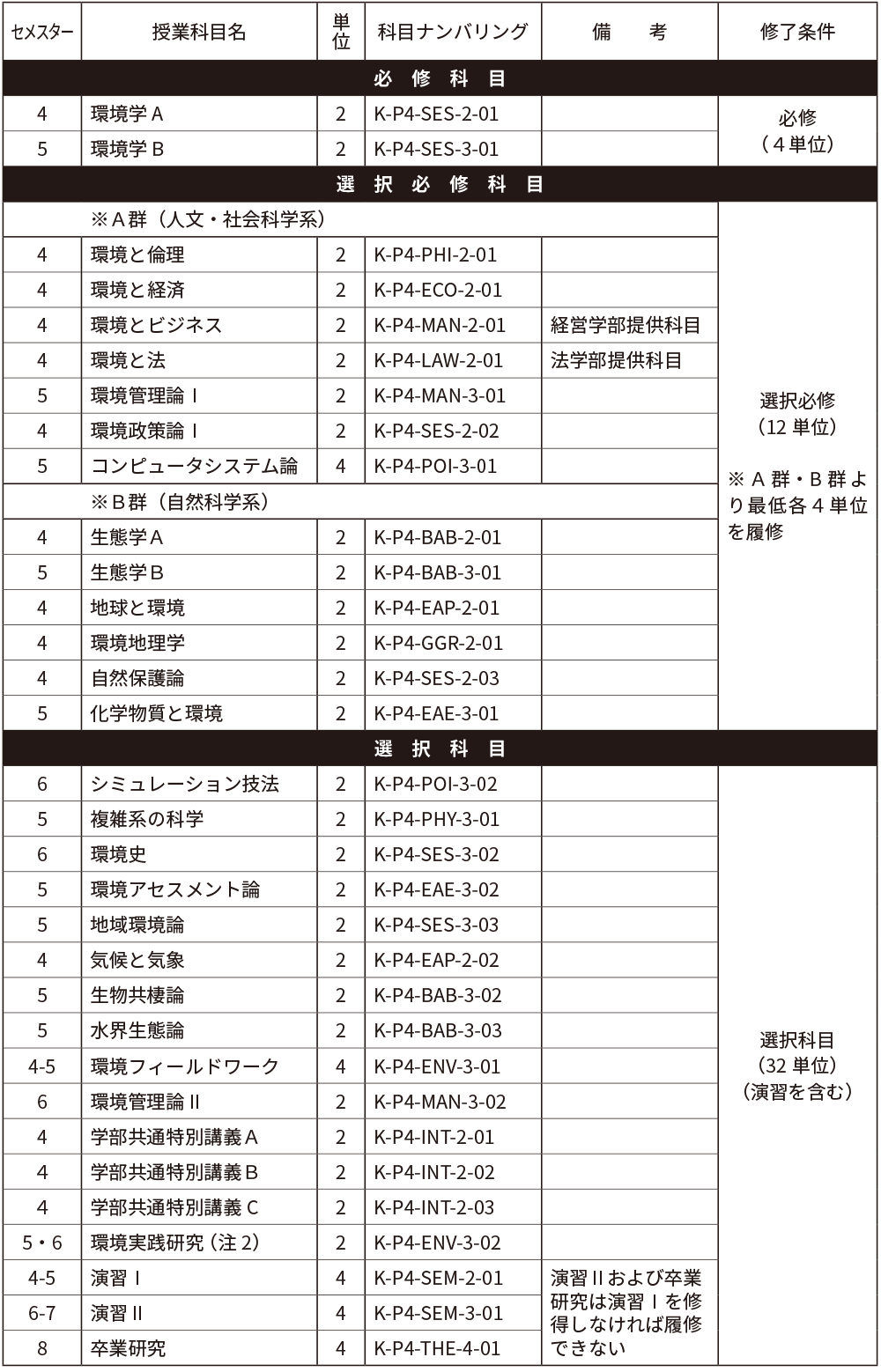

環境サイエンスコース 開設科目および配当セメスター

③環境創成学(SES)分野の④大学2年次(2)を水準とした科目であることを示しています。

環境サイエンスコース開設科目・配当セメスター

(注1)上記配当セメスターにかかわらず、開講セメスターは年度により変更することがあります。また、年度により不開講となることがあります。

詳細は時間割冊子およびWeb履修登録画面で確認してください。

(注2)下記の「環境実践研究」を参照してください。

環境実践研究

概要

講義時間以外に国内外の団体が開催するプログラムやエコツアーなどに、ある一定期間参加して単位を修得します。自らが環境保全活動や環境問題の実態を把握する研究やプログラムにおいて、実習を行い、実践活動終了後、環境サイエンスコースにおける講義で自らの体験を口頭発表し、その報告書を提出します。

実践する相手先は各自が見つけ各自で手配し、その必要な経費は各自で負担してください。

実践の概要は原則として次の通りとします。

〈実践期間〉

2週間程度(実践期間が2週間に満たない場合でも、計画時の実践内容によって適宜判断します)

〈実践研究の相手先〉

- 報酬のないもの

- 受け入れ先が明確な企業、行政、NPO・NGO団体など

例えば、

1)国内・海外インターンシップ

2)社会活動ボランティア

3)国内・海外エコツアー など

〈単位認定〉

2単位

〈成績評価〉

単位修得の必要条件:実践終了後、実践研究内容をコースの講義(環境学Aまたは環境学B)等で口頭発表します。併せて発表内容のレポートを提出してください。

これに基づき、授業担当者が成績評価をします(評価が第1学期で行われれば第1学期の成績、第2学期で行われれば第2学期の成績として扱います)。

〈履修の手続き〉

実践前に必ず計画書を教学部窓口に提出し、環境サイエンスコース運営委員会で承認を受けてから出発してください(学期始めの履修登録は不要です)。

なお、計画書提出の締切日は次のとおりですので注意してください。

- 第1学期に成績評価を受ける場合:第1学期の履修登録期間最終日(4月)

- 第2学期に成績評価を受ける場合:第1学期の授業期間最終日(7月)

〈コースの履修〉

1.募集定員 60名程度

2.カリキュラム

(1)必修科目【4単位】

環境学A(2単位)、環境学B(2単位)

合計4単位

(2)選択必修科目【12単位】

選択必修科目として合計12単位を修得してください。但し、A群(人文・社会科学系)科目・B群(自然科学系)科目からそれぞれ4単位以上を修得してください。

12単位を超えて選択必修科目を修得した場合は、選択科目の単位として認定します。

(3)選択科目【32単位】(演習・卒業研究を含む)

- 選択科目群の中から32単位以上を修得してください。

- 32単位を超えて修得した場合は、フリーゾーンとして認定します。

(4)演習および卒業研究

- 環境サイエンスコースでは「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」において人文・社会科学系分野、自然科学系分野の演習をそれぞれ開設しています。

- 「演習Ⅰ」・「演習Ⅱ」間では同一分野の継続的履修が望まれます。

- 「演習Ⅱ」を履修する場合は「演習Ⅰ」を修得しておくことが必要です。

※受講希望人数により選考する場合があります。

(5)コース修了条件

必修科目、選択必修科目、選択科目あわせて48単位以上を修得するものとします。

3.コースでの学修

- 本コースでは社会科学系分野科目、自然科学系分野科目が設置されており、環境に対する十分な知識と理解を得るため両分野からの履修が望まれます。

- 本コースでは環境という視点からフィールドワークや実践研究科目が設置されており、積極的な取り組みを期待します。

- 本コースでの学修を深めるために教養教育科目にある環境に係る科目の履修をすることが望まれます。

4.資格取得

本コースでの学修を通じて、eco検定(環境社会検定)や3R・低炭素社会検定などのさまざまな検定の受験に有利な知識を身につけることができます。

本コースにおける所定の単位取得者はNPO法人自然環境復元協会が実施する環境再生医・初級の認定が受けられます。学内申請方法等については、教学部窓口までお問い合わせください。

検索

検索