Need Help?

学位(修士・博士)の取得について

最終更新日: 2025年3月19日

学位(修士・博士)の取得について

1.本研究科で授与される学位

| 専攻 | 学位 | |

|---|---|---|

| 修士課程 | 臨床心理学専攻 | 修士(臨床心理学) |

| 博士後期課程 | 臨床心理学専攻 | 博士(臨床心理学) |

2.学位授与の方針及び学位論文審査基準について

(1)学位授与の方針

臨床心理学専攻

| 課程 | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 修士課程 | ディプロマポリシー |

|

| 学位授与の諸条件 |

|

|

| 博士後期課程 | ディプロマポリシー |

[研究者養成コース]

[高度専門職業人養成コース]

|

| 学位授与の諸条件 |

|

(2)学位論文審査基準

「学位論文審査基準」とは、修士論文・博士論文に求められる条件を示したものです。論文作成にあたり、この基準に留意しながら作成するよう心がけてください。

修士論文

| 心理学研究科 | |

|---|---|

| 1)論文テーマの妥当性 (学問的意義・適切性) |

論文テーマに関する問題意識が明確で妥当性があり、学問的意義が適切に認識されていること。 |

| 2)問題の適切性 | 論文テーマに対して探求すべき問題が適切に設定されていること。 |

| 3)論理の一貫性 | 論文執筆に際して一貫した論理が展開されていること。 |

| 4)研究方法 | 論文テーマや問題設定に対応した研究方法が適切に選択されていること。加えて資料(史料)やデータの取扱いが妥当で、分析結果の内容や解釈も適切であること。 |

| 5)体裁 | 文献引用等が適切に処理され、学術論文としての体裁が基本的に整っていること。 |

| 6)先行研究との関連性 (参考文献の適切性) |

論文テーマに関する先行研究や文献資料に十分に留意し、自己の観点に基づいて分析を加え、論旨の展開が図られていること。 |

| 7)独創性(新規性) | 論文テーマの問題設定、研究方法、文献資料、論旨、結論等に独創性が認められること。 |

| 8)専門性 | 当該研究分野に関する専門基礎知識を修得し、これらを活用したものであること。 |

| 9)広汎性 | 当該研究分野に関する諸領域に関して幅広い基礎知識を有し、現代社会の要請にも配慮したものであること。 |

| 10)資質 | 広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または専門性を要する職業等に必要な能力を有することを立証するに足るものであること。 |

| 11)その他 | 広い視野に立って得られた当該専攻分野の学術の成果であること。 |

| ○評価方法 | 100点を満点として60点以上を合格とし、それ以外を不合格とする。 (龍谷大学大学院心理学研究科学位論文審査等規程 第4条第2項) |

「特定の課題」審査基準

| 心理学研究科 | |

|---|---|

| 1)テーマの妥当性 (学問的意義・適切性) |

テーマに関する問題意識が明確で妥当性があり、学問的意義が適切に認識されていること。 |

| 2)問題の適切性 | テーマに対して探求すべき問題が適切に設定されていること。 |

| 3)論理の一貫性 | 問題意識が一貫し、正当かつ適切な手続きをふまえたものであること。 |

| 4)研究方法 | テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されていること。また、文献資料やデータの取扱いが妥当であること。 |

| 5)体裁 | データ・資料等の提示方法などの形式や体裁が整っていること。 |

| 6)先行研究との関連性 (参考文献の適切性) |

テーマに関する先行研究や文献資料に十分に留意し、自己の観点に基づいて分析を加えていること。 |

| 7)独創性(新規性) | テーマの問題設定、研究・調査方法等に独創性が認められること。 |

| 8)専門性 | 当該研究分野に関する専門基礎知識を修得し、これらを活用したものであること。 |

| 9)広汎性 | 当該研究分野に関する諸領域に関して幅広い基礎知識を有し、現代社会の要請にも配慮したものであること。 |

| 10)資質 | 広い視野を備える精深な学識と、その専攻分野における研究能力または専門性を要する職業等に必要な能力を有することを立証できるものであること。 |

| 11)その他 | 広い視野に立って得られた当該専攻分野の学術の成果であること。 |

| ○評価方法 | 100点を満点として60点以上を合格とし、それ以外を不合格とする。 (龍谷大学大学院心理学研究科学位論文審査等規程 第4条第2項) |

博士論文

| 心理学研究科 | |

|---|---|

| 1)論文テーマの妥当性 (学問的意義・適切性) |

論文テーマに関する問題意識が明確で妥当性があり、高度な学問的意義が適切に認識されていること。 |

| 2)問題の適切性 | 当該研究分野に関する研究動向を踏まえ、論文テーマに対して探求すべき問題が適切に設定されていること。 |

| 3)論理の一貫性 | 論文執筆に際して終始一貫した論理が展開されていること。 |

| 4)研究方法 | 学術論文の問題設定に対応した高度な研究方法が適切に選択されていること。加えて資料(史料)やデータの取扱いが妥当で、分析内容や解釈も学術論文として適切であること。 |

| 5)体裁 | 形式的要件が整っており、文献引用等が適切に処理され、学術論文としての体裁が十分に整っていること。 |

| 6)先行研究との関連性 (参考文献の適切性) |

論文テーマに関する先行研究や文献資料に十分に留意し、自己の観点に基づいて分析を加え、独自の論旨の展開が図ること。 |

| 7)独創性(新規性) | 論文テーマの問題設定、研究方法、文献資料、論旨、結論等に学術論文としての高度な独創性が認められること。 |

| 8)専門性 | 当該研究分野に関する高度な専門知識を有し、これらを活用したものであること。 |

| 9)広汎性 | 当該研究分野に関連する諸領域に関して幅広い基礎知識を有し、現代社会の要請にも配慮したものであること。 |

| 10)資質 | 広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な能力を有することを立証するに足るものであること。 |

| 11)その他 | 長期間の研究活動によって獲得された当該専攻分野における新たな学術研究の成果であること。 |

| ○評価方法 | 研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものであること。研究科委員会は論文審査会を開催し、審査員より当該論文の審査報告を受け、論文の合否について議決する。(龍谷大学大学院心理学研究科学位論文審査等規程 第11条、第12条) |

3.研究倫理教育について

文部科学省より「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日改正)」が示され、研究者に加え大学院生に対しても、専攻分野の特性に応じた研究者倫理に関する知識及び技術を身に付けられるよう、適切な機会を設けていくことが義務付けられました。

本学では研究者倫理の重要性に鑑み、研究科の特性に応じた効果的な研究倫理教育として、一般財団法人公正研究推進協会(APRIN)が提供するeラーニング講座を実施しますので、必ず指定された受講期間内に受講してください。

- 対象

修士課程・博士後期課程在学生全員

※研究生、特別専攻生を含む。

※過年度、既に受講している場合は新たに受講する必要はありません。 - 受講期間 9月~10月(予定)

- 受講手順

- 受講ID、パスワード、受講者用手順書(受講マニュアル)が同封された封筒を受け取ってください。

【修士課程・博士後期課程在学生】

指導教員から配付します。

【特別専攻生・研究生】

文学部・心理学部教務課から郵送します。 - 指導教員から研究倫理教育に関する説明を受けてください。

- 受講者用手順書(受講マニュアル)に沿い、各自で必修科目を受講し、全ての科目を受講完了してください。

- 修了証を印刷し、各自で保管してください。

- 受講ID、パスワード、受講者用手順書(受講マニュアル)が同封された封筒を受け取ってください。

- 受講に関する詳細は、9月(予定)にポータルサイトまたは文学部・心理学部教務課掲示等でお知らせします。

4.修士課程 学位取得に向けたガイドライン

(1)修了要件

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| ①在学期間 |

修士課程に2年以上在学すること。

|

| ②単位要件 |

定められた履修方法に従い、所定の科目を32単位以上修得すること。

|

| ③修士論文提出 および「特定の課題」に関する研究報告書の提出 |

|

| ④その他 |

心理学研究科委員会が特に必要と認める場合、下記の要件も修了要件に含む。 ○定められた学部科目を指定科目※として課す場合。 |

※指定科目について

- 専門分野を学修するにあたり、基礎的素養を養うことを目的として、履修を指定された学部科目および大学院科目(語学関係科目)のこと。修了するまでに修得すればよいが、できるだけ1年次生のうちに、修得することが望ましい。

- 学部科目の履修指定については、特に、他大学・他学部・他学科・他専攻出身の学生に対して履修を課すことがあります。

- 受講対象者については、4月の履修指導期間に掲示板およびポータルサイト(対象者のみ掲出)にて発表します。指定科目も含めて、計画的に履修登録を行うこと。

(2)研究指導

修士論文を作成・提出するにあたって、「龍谷大学大学院心理学研究科研究指導要領」の定めに基づき、指導教員による研究指導を受ける必要があります。

研究指導を受けるにあたっては、入学後、速やかに自己の研究題目を選定し、その題目に応じて指導教員を2名(指導主任:「指導教員(主)」1名、指導助言者:「指導教員(副)」1名ないし2名)を選ばなければなりません。指導教員を選定した後、「研究指導計画書」に研究計画を記入後、指導教員(主)と充分に相談の上、指導教員に研究指導計画の記入を受ける必要があります。また、指導教員(主・副)の署名・捺印を受けた「研究指導計画書」は、所定の期日までに文学部・心理学部教務課へ提出し、心理学研究科委員会の承認を得なければなりません。なお、「研究指導計画書」は、2年次でも同様に指導教員と相談の上、所定の期日までに提出し、心理学研究科委員会の承認を得なければなりません。指導教員の選定にあたっては、下記の要件を充足していることが必要です。

- 「修士論文題目届」と「研究指導計画書」の指導教員は必ず同一でなければなりません。

| 選定要件 | |

|---|---|

| Ⅰ.指導教員(主) | 原則として、演習を担当する専任教員でなければならない。 |

| Ⅱ.指導教員(副) |

指導教員(主)の同意を得て、選ばねばならない。 指導教員(主)が、特に必要と認め、かつ研究科委員会が承認した場合、他学部の専任教員を指導教員(副)として選ぶことができる。 |

なお、指導教員の退職や研究題目を変更するなど事由がある場合に限り、指導教員の変更が認められます。変更の場合には、指導教員の同意を経たうえで、必要事項(新たな指導教員の署名・捺印、研究題目)を記入した「研究指導計画書(修士論文作成研究計画書)」を提出し、心理学研究科委員会の承認を経る必要があります。

研究題目の選定にあたっては、安易に変更しないよう、十分に考慮のうえ、選定してください。

研究指導の届け出に関するスケジュール

| 研究指導計画書(修士論文作成研究計画書) 提出期間 |

(修士課程1年次生)6月下旬 (修士課程2年次生以上)5月下旬 提出方法:所属する「臨床心理学演習Ⅰ,Ⅱ」のmanabaで提出 |

- 「研究指導計画書(修士論文作成研究計画書)」は、ポータルサイトでフォーマットを配付します。

(3)修士論文

1)提出資格

以下の要件を充足するものが修士論文提出の有資格者となります

- 修士課程2年次生以上のものであること。

- 当該年度において、課程修了に必要な所定の授業科目について、32単位以上を修得する見込みのある者。

学則に定める「課程修了に必要な外国語等の認定」については、開講される「文献研究」の単位を修得あるいは修得見込みであることを条件とする。

心理学研究科委員会が必要と認め、定められた学部科目を指定科目として課す場合は、その単位修得についても提出資格要件として含むものとする。

- 年度途中で修了見込み者でなくなれば、提出資格も失うことになります。修士論文提出後の場合でも、当該年度の修了見込み者でなくなれば、提出されている修士論文は無効となります。

2)「修士論文題目届」の提出

1)の提出資格要件を充足する者は、定められた期間に「修士論文題目届」を提出する必要があります。この届の提出がなければ、修士論文を提出することができませんので、必ず提出してください。「修士論文題目届」は、学年始めの履修関連書類配付時に配付します。

- 「修士論文題目届」の提出について

下記の定められた期間に、指導教員(主)の承諾を得た「修士論文題目届」を提出し、心理学研究科委員会の承認を得る必要があります。修士論文題目と「研究指導計画書」の研究題目は必ずしも同一である必要はありません。

なお、論文題目は、指導教員(主)が必要と認めるときは、その変更が認められます。論文題目を変更する場合、所定の用紙に新たな論文題目を記入し、指導教員(主)の承認を得て、所定の期日までに変更届を提出し、研究科委員会の承認を得なければなりません

(変更は、Ⅰ期とⅡ期と提出期間を2回設けています。)。

ただし、研究計画を全面的に変更するような論文題目のはなはだしい変更は認められませんので、十分に考慮のうえ、修士論文題目を決定するようにしてください。

※「修士論文題目届」と「研究指導計画書」の指導教員は、必ず同一でなくてはなりません。

修士論文題目届出等に関するスケジュール

| 修士論文題目届 提出 | 5月下旬 提出方法:所属する「臨床心理学演習Ⅰ,Ⅱ」のmanabaで提出 |

| 修士論文題目変更届 提出 | 第Ⅰ期 9月中旬~9月下旬 第Ⅱ期 11月中旬~11月下旬 提出方法:所属する「臨床心理学演習Ⅰ,Ⅱ」のmanabaで提出 |

3)「修士論文」の提出

1)の提出要件を充足し、かつ2)の「修士論文題目届」等を提出した者は、「修士論文」を提出することができます。したがって、年度途中に修了見込み者でなくなった場合は、提出資格を喪失することとなります。また、修士論文提出後においても、修得単位数未充足等により当該年度での修了ができなくなった場合には、提出した修士論文は無効となります。

①修士論文提出期間

| 修士論文 (特定の課題:社会人学生)提出 |

1月上旬【提出期間厳守】 提出方法:所属する「臨床心理学演習Ⅱ」のmanabaで提出 |

②修士論文提出に関する詳細の案内については、ポータルサイトで周知するので、注意すること。

③修士論文提出様式

ア 副論文、参考文献等資料を添付する場合は、主論文、副論文、参考文献等資料それぞれに指導教員の認印を中表紙の右下に受けて提出してください。

イ 修士論文は、次の規格様式にしたがってください。

| 専攻 | 規格様式 |

|---|---|

| 臨床心理学専攻 | ①用紙サイズ:A4<片面印刷(左綴じ)> |

| ②設定 ②-1:横書:1行30字 30行 36頁以上45頁以下 ②-2:余白:上25ミリ、下30ミリ、左30ミリ、右20ミリ ②-3:フォントの大きさ:12(脚注は10) ②-4:頁番号等:下中央 |

|

|

③その他

|

4)「特定の課題」について

社会人入学試験を受験して入学した社会人学生は、「特定の課題」についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができます。「特定の課題」についての研究成果の審査を受けようとする者は、文学部・心理学部教務課に相談してください。

- 「特定の課題」をもって、修士論文の審査にかえることができるのは、修士課程社会人入学試験を受験し、入学した学生に限ります。

- 「特定の課題」については、社会人としての籍を置く職業の現場から、研究の題材が収集され、それが成果に活かされていなければなりません。

- 「特定の課題」の指導及び手続きに関する事項は、修士論文作成に関する指導及び手続きに準じるものとします。

- 修士論文を「特定の課題」に代えて提出する場合には、「修士論文題目届」及び「修士論文作成研究計画書」に代わり提出が課されるのは、「特定の課題の題目届」及び「課題研究計画書」となります。提出期間は、「修士論文題目届」及び「修士論文作成研究計画書」の提出期間と同一とします。

- 研究の成果となる「資料データ」「史料」「文献」「作品」等々は、特に限定しません。

5)修士論文および「特定の課題」の審査・成績評価

- 修士論文の審査について修士論文の審査は、当該専攻の専門科目および関連科目の授業担当者から2名以上の審査員(主査1名、副査1名以上)を選定し、実施されます。審査は、審査教員による口述試問にて行います。

- 修士論文の評価について修士論文の評価は、点数によって示し、100点を満点として60点以上を合格とします。

- 「特定の課題」の審査について「特定の課題」の審査は、指導教員を含む専任教員3名以上の出席する研究発表会において、研究の成果を報告書にもとづき発表し、審査委員による審査を受けなければなりません。審査委員は、当該専攻の専門科目および関連科目の授業担当者から2名以上の審査員(主査1名、副査1名以上)を選定し、実施されます。

- 「特定の課題」の評価について「特定の課題」の評価は、点数によって示し、100点を満点として60点以上を合格とします。

6)修士論文および「特定の課題」の審査終了後の取り扱い

審査に合格した修士論文および「特定の課題」については、大宮図書館において保管され、閲覧することができます。

修士論文および「特定の課題」の閲覧を希望する場合は、文学部・心理学部教務課(大宮)に申し出て、文学部・心理学部教務課で閲覧許可願を受けとり、大宮図書館に持参し、図書館閲覧係に申し出てください。閲覧については、館内での閲覧のみとし、閲覧時間は図書館の指示にしたがってください。

- 閲覧許可には、執筆者の了解を得る必要がありますので、事前に文学部・心理学部教務課までご相談ください。

(4)修士論文作成・提出、学位授与に関するスケジュール

| 年次 | 内容 | 研究指導概要 |

|---|---|---|

| 1年次 | ||

| 4月上旬 |

|

|

| 4月上旬~6月下旬 |

|

|

| 6月下旬 |

|

|

|

【随時】

|

|

| 3月下旬 |

|

|

| 2年次 | ||

| 4月上旬~5月下旬 |

|

|

| 5月下旬 |

|

|

| 7月~ | ●中間発表 |

|

| 9月中旬~9月下旬 |

|

|

| ●中間発表 |

|

|

| 10月中旬~10月下旬 |

|

|

| 12月 | 最終発表 | |

| 1月上旬 |

|

|

| 2月上旬 |

|

|

| 3月中旬 |

|

|

(5)研究指導の方法及び内容

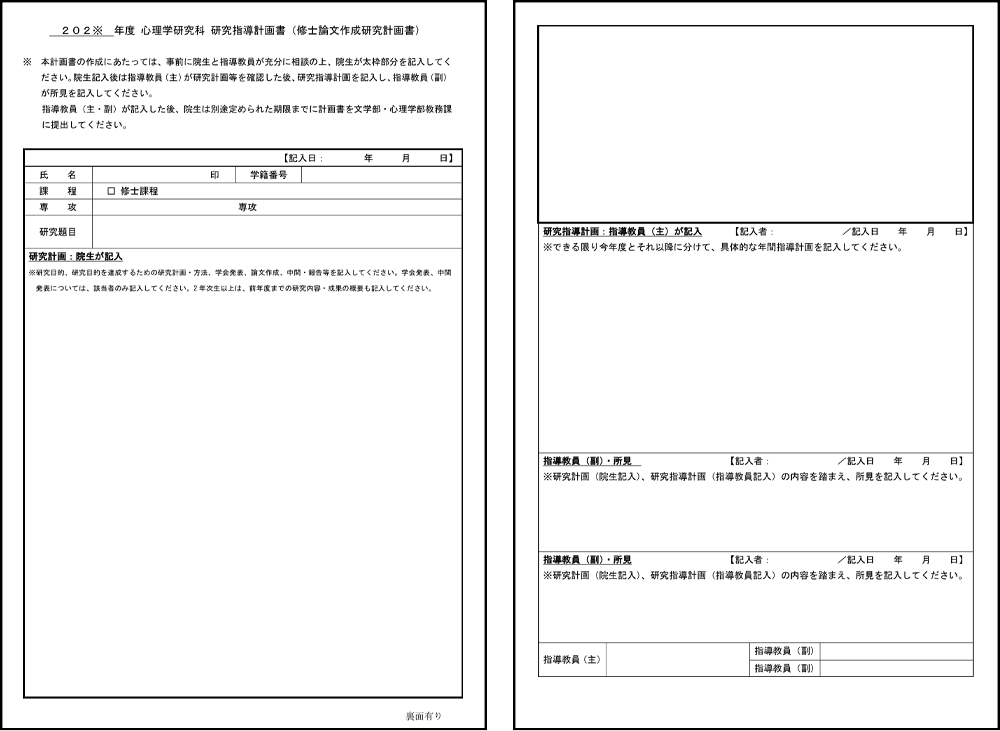

以下の「研究指導計画書(修士論文作成研究計画書)」に基づき、研究指導を行います。「(2)研究指導」を熟読の上、必要事項を記入し、指導教員の指導を受けて文学部・心理学部教務課に提出してください。

5.博士後期課程 学位取得に向けたガイドライン

(1)修了要件

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| ①在学期間 | 博士後期課程に3年以上在学すること。 ※修業年限は最大6年間 ※休学は連続して2年、通算して3年を超えることはできません。 |

| ②単位要件 | 各専攻で定められた履修方法に従い、所定の科目を12単位以上修得すること。 |

| ③博士論文の提出および審査 | 1.博士論文提出資格試験に合格し、博士論文を提出 2.審査委員による口述試問 3.審査委員会からの報告を受け、心理学研究科委員会で合否を決定 |

(2)研究指導

①指導教員の選定について

博士論文を作成・提出するにあたって、「龍谷大学大学院心理学研究科研究指導要領」の定めに基づき、指導教員による研究指導を受ける必要があります。

研究指導を受けるにあたっては、入学後、速やかに自己の研究題目を選定し、その題目に応じて指導教員を2名ないし3名(指導主任:「指導教員(主)」1名、「指導教員(副)」1名ないし2名)を選ばなければなりません。指導教員を選定した後、「研究指導計画書」に研究計画を記入後、指導教員(主)と充分に相談の上、指導教員に研究指導計画の記入を受ける必要があります。また、指導教員(主・副)の署名・捺印を受けた「研究指導計画書」は、所定の期日までに文学部・心理学部教務課へ提出し、心理学研究科委員会の承認を得なければなりません。なお、「研究指導計画書」は、2年次、3年次でも同様に指導教員と相談の上、所定の期日までに提出し、心理学研究科委員会の承認を得なければなりません。指導教員の選定にあたっては、下記の要件を充足していることが必要です。

| 選定要件 | |

|---|---|

| Ⅰ.指導教員(主) | 原則として、当該専攻の博士後期課程対象の演習担当の専任教員でなければならない。 |

| Ⅱ.指導教員(副) |

指導教員(主)の同意を得て、選ばねばならない。 なお、指導教員(副)については、他研究科の科目を担当する専任教員1名を含めることが望ましい。 |

なお、指導教員の退職や研究題目を変更するなど事由がある場合に限り、指導教員の変更が認められます。変更の場合には、指導教員の同意を経たうえで、必要事項(新たな指導教員の署名・捺印、研究題目)を記入した「研究指導計画書」を提出し、心理学研究科委員会の承認を経る必要があります。

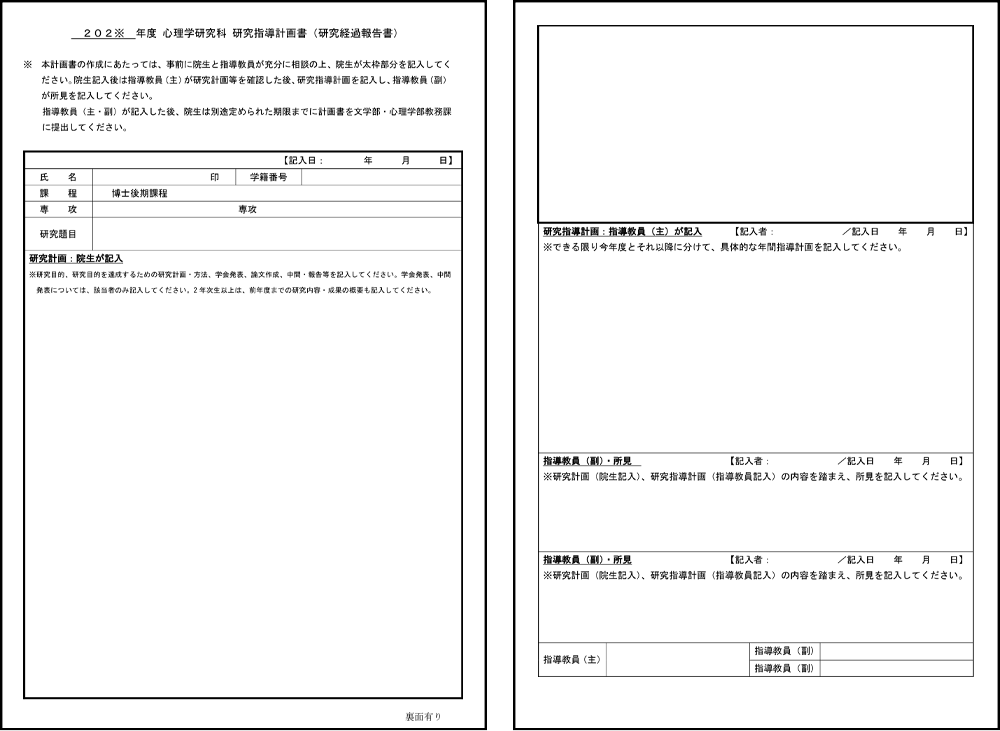

②研究経過報告書の提出について

博士論文を提出するまでは、年に1度(1月下旬)「研究経過報告書」(枚数、様式等は指導教員の指示、所定の表紙を添付)を提出しなければなりません。ただし、すでに博士論文提出資格試験に合格している場合は、提出の必要はありません。指導教員(主)が認めれば、学外の学会での発表成果等に代えることができます。

③博士論文作成に向けた研究指導

-

○指導教員(主)は、その研究指導に必要と認めるときは、心理学研究科等の授業科目等の履修を課すことができる。

-

○博士論文提出資格試験に合格した者は、指導教員とその同意のもとに、必要な研究を行い、論文を作成するものとする。

-

○必要ある場合には、指導教員(主)の同意と研究科委員会の承認を得て、一定の期間に限り、学外の諸研究機関等において研修することが認められます。ただし、この場合には、所定の様式によって学外研修願いを提出するとともに、定められた期間の終了に当っては、学外研修報告書を提出しなければならない。なお、指導教員(主)は、期間の経過中においても、必要と認めるときは、研修経過報告書等の提出を求めることができる。

-

○研究生在籍期間の指導については、原則として在学時の指導教員が継続して指導にあたることとなりますが、指導教員の退職等で指導教員をやむを得ず変更しなくてはならない場合は、当該研究生と教員との了解のうえ、博士論文提出資格試験の受験願承認・博士論文提出承諾の際の同意については、変更した教員に承認を受けることができます。

研究指導の届け出に関するスケジュール

| 研究指導計画書(研究経過報告書)提出期間 |

5月下旬 |

- 研究指導計画書(研究経過報告書)は、ポータルサイトでフォーマットを配付します。

(3)博士論文

龍谷大学大学院心理学研究科の行う博士論文の審査は、以下のものがあります。

- 龍谷大学学位規程第3条第3項の要件に基づき提出され、龍谷大学大学院学則に定める博士課程修了の要件の一つとして行われるもの。(課程博士)

- 龍谷大学学位規程第3条第4項によって提出された博士の学位請求論文について行われるもの(論文博士)

ここでは、課程博士論文の提出にかかる事項について記載します。なお、後者にかかわる審査等については、本学学位規程の定めに基づくものとします。

1)提出資格(課程博士論文に限る)

- 博士後期課程の修了要件である、所定の科目を12単位以上の単位修得及び修得見込みの者。

- 博士後期課程在学中および学則に定める研究生在籍期間中に、博士論文提出資格試験に合格した者。

- 博士後期課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者が、博士の学位の授与を申請するときは、継続して研究生(2年以内)として在籍し、博士論文提出の準備が整い次第、改めて博士後期課程再入学試験を受験、合格して、博士後期課程に在学した者。

- このほか、各専攻内で定める博士論文提出資格要件を充足していなければならない。(指導教員に確認すること。)

2)博士論文提出資格試験

博士論文を提出するためには、本研究科の博士後期課程在学中もしくは大学院学則に定める研究生在籍中に、博士論文提出資格試験に合格する必要があります。この試験は、博士論文提出資格試験受験願提出(博士論文作成計画書提出)後、受験許可後1カ月以内に実施されます。

課程博士論文提出を希望する時期(7月)の6カ月前までに受験し、合格しておく必要があります。

なお、再入学試験(2月上旬)利用者は再入学試験の6カ月前までに受験し、合格しておく必要があります。

①受験願および博士論文作成研究計画書の提出

博士論文作成にあたって、指導教員の指導を受けて、その同意のもとに研究の内容・方法・参考文献などの大綱を記述した博士論文作成「研究計画書」(当該専攻指定の用紙400字詰30枚程度)をまず作成しなくてはなりません。また、指導教員(主、副)【※原則として在学時の指導教員】の承諾を得て、指定部数の研究計画書と博士論文提出資格試験受験願と併せて文学部・心理学部教務課へ提出してください。

論文提出を希望する時期(7月)の7カ月前までに受験を願い出ておく必要があります。

なお、再入学試験(2月上旬)利用者は再入学試験の7カ月前までに受験を願い出ておく必要があります。

②試験について

学位論文提出希望者からの願い出に基づき、心理学研究科教務委員会において受験審査が行われ、受験許可後に試験が実施されます。

提出資格試験は、以下のような内容で行われます。

-

ⅰ.専門に関する筆記試験

指導教員(主、副)の判断により、研究に必要な外国語(但し、母語は除く)を課す場合があります。 -

ⅱ.博士論文作成研究計画書を中心とする口述試験

③試験結果の承認

試験終了後、指導教員からの報告を受け、心理学研究科委員会において提出資格の有無について審議します。試験結果について承認されれば、提出資格が得られることとなります。

3)博士論文の提出

①博士論文の提出時期

「博士論文作成・提出、学位授与に関するスケジュール」および「学位記授与(課程博士)までの手続きについて 」をご参照ください。

[3月学位授与]

| 課程博士論文提出締切 (再入学) |

学位授与前年の4月中旬(土、日を除く) 提出先:大宮学舎文学部・心理学部教務課 |

| 課程博士論文提出締切 (再入学以外) |

学位授与前年の7月下旬(土、日を除く) 提出先:大宮学舎文学部・心理学部教務課 |

②提出時必要書類等

- ⅰ.学位論文(6部or7部)*うち3部は審査委員用。残り3部は大学提出分。なお、審査委員が4名になる場合は、審査員用として4部必要になります。

※論文は、各自で製本したものを提出すること。 - ⅱ.学位論文要旨(6部or7部)*うち3部は審査委員用。残り3部は大学提出分。なお、審査委員が4名になる場合は、審査員用として4部必要になります。

- ⅲ.学位申請書(1通)

- ⅳ.学位申請論文提出承諾書(1通)

*原則として、在学中の指導教員(主)(副)の署名・捺印が必要。 - ⅴ.履歴書および業績書(3通)

- ⅵ.博士学位請求論文 龍谷大学学術機関リポジトリへの登録に係る同意書(1通)

- ⅶ.学位申請論文審査手数料

(※研究生期間中に提出資格試験を合格している場合)

【審査手数料】

研究生在籍中に提出する場合-1万円 左記以外の場合-3万円

③博士論文の書式

博士論文の様式は、原則として修士論文の様式に準じます。詳細については指導教員と相談の上、作成してください。

④提出書類の確認

提出書類に不備がないかを事前に確認します。提出期日の1週間前までに提出予定書類(ⅰ~ⅵ)を文学部・心理学部教務課(大学院担当)に持参してください。

4)博士論文の審査について

①博士論文の受理

提出された博士論文は、心理学研究科委員会の議を経て、学長が受理します。

②博士論文の審査について

-

○受理された博士論文の審査は、審査を担当する指導教員(主・副)を含む3名以上で構成する審査委員会により審査を行います。

-

○審査は、審査委員による口述試験により行います。なお、口述試験は公開により行います。

③博士論文の合否について

博士論文の合否について、心理学研究科委員会のもとにおかれた論文審査会において、審査委員会から論文審査の結果報告を基づき合否について議決を行い、心理学研究科委員会へ報告し、承認を得ます。

④修了判定について

心理学研究科委員会は、論文審査会での議決報告に基づき、博士後期課程の修了判定を行い、その議決結果を学長に報告し、「修了可」とした者に学位を授与します。

5)博士論文の審査終了後の取り扱い

審査に合格した博士論文については、「龍谷大学学術機関リポジトリ」を介して、インターネットにより公表されます。また、当該学位論文の要旨及び審査報告書についても、「龍谷大学学術機関リポジトリ」を介して、インターネットにより公表されます。

- 2013年4月より、「学位規則」が改正され、学位授与された博士論文については、原則としてインターネット等により公表されることが義務づけられました。

なお、2013年4月1日以前に学位授与された博士論文の閲覧を希望する場合は、図書館閲覧係に申し出てください。閲覧については、館内での閲覧のみとし、閲覧時間は図書館の指示にしたがってください。

6)博士論文の公表について

2013年4月より、「学位規則」が改正され、学位授与された博士論文については、原則としてインターネット等により公表されることが義務づけられました。

このことにともない、下記のとおり公表にかかる手続きが必要となります。

①「博士学位請求論文龍谷大学学術機関リポジトリへの登録に係る同意書」の提出

学位請求論文を提出する際に、学位授与後の公表に同意する文書を文学研究科長に提出してください。学位授与を受けた論文の公表は、「学位規則」等により義務化されていますので、必ず提出してください。

なお、やむを得ない事由により学位論文の全文公表が困難な場合については、龍谷大学学位規程第13条第2項の規定により代替措置の適用を受ける場合には、別途学位授与ののちに手続きを行ってください。

②学位授与後の論文公表に係る手続き

本学より学位が授与された論文については、授与された日から1年以内にインターネットを介して公表しなければなりません。本研究科では、学位を授与された日から1カ月以内に下記のものを提出してください。

《提出物》

ⅰ.論文および論文要旨データ(PDFおよびWORD等の文書データ)

*USB等の媒体に保存のうえ、提出すること。

ⅱ.龍谷大学学術機関リポジトリ申請書

《提出期日》学位を授与された日から1カ月以内

《提出先》文学部・心理学部教務課

③やむを得ない事由により論文の公表ができない場合

龍谷大学学位規程第13条第2項において「博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる」としています。

博士の学位を授与された者が、やむを得ない事由により論文の公表ができない場合には、心理学研究科長宛に公表できない旨の理由書を提出のうえ、心理学研究科委員会で取り扱いを審議のうえ、公表の可否について裁定いたします。

なお、代替措置による公表にあたっては、「やむを得ない事由」の解消が将来的に想定される場合には、猶予期間を定めるものとします。

ただし、「やむを得ない事由」が解消した場合および公表の猶予期間を過ぎたときは速やかに全文の公表を行うこととなります。

【手続方法】

- ⅰ.学位を授与された日から1カ月以内に、心理学研究科長宛に「博士学位論文公表にかかる代替措置適用にかかる申請書」を提出してください。

- ⅱ.申請内容に基づき、代替措置の適用の可否について裁定し、その裁定結果について心理学研究科委員会に報告・承認を得、裁定結果を申出者に通知いたします。

- ⅲ.申出者は、裁定結果に基づき、公表の手続きを行うようにしてください。

★「やむを得ない事由」とは・・・(想定例)

(「学位規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)」平成25年3月11日文部科学省高等教育局長通知)より

- 博士論文が、立体形状による表現を含む場合

- 博士論文が著作権保護、個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む場合

- 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の申請との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により、博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合

7)大学院博士後期課程の単位修得満期依願退学について

3年以上在学し、その間正規の研究指導を受け、所定の科目について必要な単位(必修科目12単位以上)を修得した場合、単位修得による依願退学を願い出ることができます。詳細は、毎年度12月中旬頃にポータルサイトで周知します。

提出期限:1月中旬~下旬(詳細は別途お知らせします)

提出書類:満期依願退学願(本人・保証人の連署・押印が必要)

8)その他博士論文に関する事項

博士論文提出・審査については、関連諸規程(龍谷大学大学院学則、龍谷大学学位規程、龍谷大学大学院心理学研究科学位論文審査等規程など)に基づいて行われます。詳細は関連の諸規程も確認してください。

(6)博士論文作成・提出、学位授与に関するスケジュール

博士論文作成・提出、学位授与については、博士後期課程標準修業年限内(3年以内)を基本とします。

| 年次 | 内容 | 研究指導概要 |

|---|---|---|

| 1年次 | ||

| 4月上旬 |

|

|

| 4月~ | ●中間発表 |

|

| 4月上旬~5月下旬 |

|

|

| 5月下旬 |

|

|

|

【随時】

|

|

| 3月下旬 |

|

|

| 2年次 | ||

| 4月~ | ●中間発表 |

|

| 4月上旬~5月下旬 |

|

|

| 5月下旬 |

|

|

| ~12月下旬 | ○「博士論文提出資格試験受験願」・「研究計画書」提出 |

|

| ~1月中旬 | ○博士論文提出資格試験受験許可審査(文学研究科委員会) | |

| ~1月末日 | ○博士論文提出資格試験受験(①専門筆答、②口述試験) |

|

| 2月上旬 | ○博士論文提出資格試験・受験結果承認(文学研究科委員会) |

|

| 3月下旬 |

|

|

| 3年次 | ||

| 4月~ | ●中間発表 |

|

| 4月上旬~5月下旬 |

|

|

| 5月下旬 |

|

|

| ~7月末日 | ○「学位申請書」・「博士論文」提出 |

|

| 9月中旬 | ○博士論文受理審査(文学研究科委員会) ○審査委員会設置(文学研究科委員会) |

|

| ~12月下旬 | ○公開口述試験 |

|

| 1月中旬~下旬 | ○論文審査会 |

|

| 2月中旬 | ○修了判定(文学研究科委員会) |

|

| 3月中旬 |

|

(7)学位記授与(課程博士)までの手続きについて

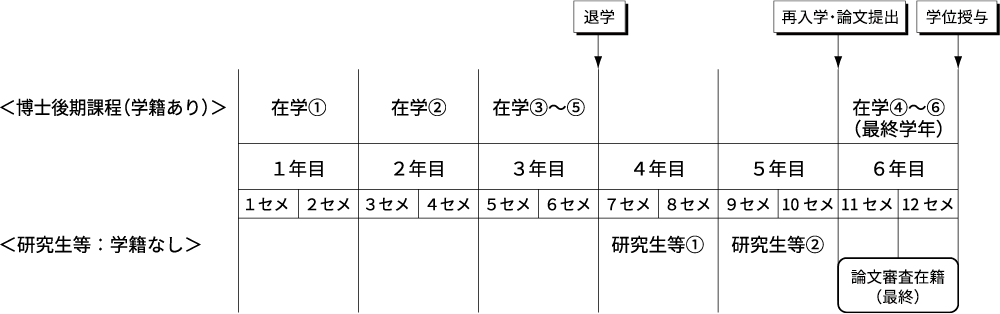

博士論文作成・提出、学位授与については、博士後期課程標準修業年限内(3年以内)を基本としますが(「博士論文作成・提出、学位授与に関するスケジュール」参照)、やむを得ず、博士後期課程在学時に博士論文の作成・提出ができなかった場合は、以下のとおり対応することで「課程博士」の学位を授与できるものとします。

※ 下記に記載の【注意】もよく確認してください。

【注意】

- 博士(課程博士)論文の提出には、単位取得満期依願退学後に研究生として在籍し、博士論文提出の準備が整い次第、改めて博士後期課程・再入学試験を受験、合格して、博士後期課程に在学することが必要となります。なお、在籍にあたっては、「論文審査在籍」とし、在籍料を30,000円とします。

- 単位取得満期依願退学した者が再入学できる期間は、退学した翌学期から起算して5学期を越えることはできません。

- 博士後期課程の在学可能期間を1年以上残していないと、再入学の対象とはなりません(博士後期課程の在学可能年数は6年間です)。

- 再入学を希望する場合、満期依願退学願を提出済み、もしくは、既に満期依願退学をしていることが条件となります。

- 再入学は、4月入学のみです。

- 再入学後、入学する当該月の所定の期日までに、博士論文を提出してください(詳細な日程は、文学部・心理学部教務課で確認してください)。

- 課程博士授与を目的とした研究生の在籍期間は2年を限度とします。

◆課程博士の学位授与に係る想定パターン

(例)11セメに再入学するパターン

- 不明点があれば、文学部・心理学部教務課(大学院担当)まで相談してください。

(8)研究指導の方法と内容

以下の「研究指導計画書」に基づき、研究指導を行います。「(2)研究指導」を熟読の上、必要事項を記入し、指導教員の指導を受けて文学部・心理学部教務課に提出してください。

検索

検索