Need Help?

規程・内規

最終更新日: 2025年2月3日

龍谷大学大学院社会学研究科研究指導要項(内規)

平成3年4月1日より施行

平成20年4月1日より改正・施行

龍谷大学大学院社会学研究科の教育は、授業および学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という)によって行うものであるが、本要項は、研究指導の大綱を規定するものである。授業科目については、龍谷大学大学院学則の規定するところによる。

(学則第11条第1項)

1.修士課程における研究指導

⑴指導教員の選定

- 各専攻学生は、入学後所定期間内に、研究題目に応じて、指導教員2名(指導教員(主)1名ならびに指導教員(副)1名)を選ばねばならない。

- 指導教員(主)は、原則として、当該専攻の演習担当の専任教員でなければならない。指導教員(副)は、原則として、社会学研究科授業科目担当の専任教員のうちから指導教員(主)の同意を得て、選ばねばならない。

- 指導教員(主)が特に必要と認め、かつ研究科委員会が承認した場合、他学部の専任教員を指導教員(副)として選ぶことができる。

- 指導教員選定届については、指定の用紙に指導教員の認印を得て入学年次の定められた期日(社会学研究科学年暦参照)までにその届け出をし、研究科委員会の承認を得なければならない。

- 研究題目の変更等の事由ある場合には、指導教員の変更が認められる。指導教員を変更しようとする者は、新旧指導教員の同意を得た上、所定の用紙に新たに選んだ指導教員名を記入し(研究題目の変更をともなう場合には、新たな研究題目を記入する)、その認印を得て変更届を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

※指導教員(副)変更の場合も、変更届の提出が必要です。

⑵修士論文作成に対する指導

- 論文の作成にあたっては、指導教員の指導を受けて、その同意のもとに、研究の内容・方法・参考文献などの大綱を記述した「修士論文研究計画書(3,000字程度)」を作成しなければならない。

- 「修士論文研究計画書」は、課程修了の予定年次の定められた期日までに、指導教員(主)の認印を得た上で2部提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

- 指導教員は、「修士論文研究計画書」等により、論文作成の指導ないし助言を行うものとする。

- 「修士論文題目届」は、課程修了の予定年次の定められた期日までに、指導教員(主)の認印を得た上で提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

- 論文題目は、指導教員(主)が必要と認めるときは、その変更が認められる。論文題目を変更しようとする者は、所定の用紙に新たな論文題目を記入し、指導教員(主)の認印を得て、所定の期日までに変更届を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。なお、研究計画を全面的に変更するような論文題目のはなはだしい変更は認められないが、一部変更を要すると認められる場合には、指導教員(主)は、新しい修士論文研究計画書の添付を求めることができる。

- 修士論文を提出予定の者は、所定の時期に実施される中間発表会で報告をしなければならない(2008年度入学者から適用)。

2.博士後期課程における研究指導

(1)指導教員の選定

- 各専攻学生は、研究題目に応じて指導教員3名〔指導教員(主)1名ならびに指導教員(副)2名〕を選ばねばならない。

- 指導教員(主)は、原則として当該専攻の特殊演習担当の専任教員でなければならない。指導教員(副)は、原則として、社会学研究科授業科目担当の専任教員のうちから指導教員(主)の同意を得て、選ばねばならない。

- 指導教員(主)が特に必要と認め、かつ研究科委員会が承認した場合、龍谷大学大学院の他研究科授業科目担当の専任教員を指導教員(副)として選ぶことができる。

- 指導教員選定届については、所定の用紙に指導教員の認印を得て定められた期日(社会学研究科学年暦参照)までにその届け出をし、研究科委員会の承認を得なければならない。

- 研究題目の変更等の事由ある場合には、指導教員の変更が認められる。指導教員を変更しようとする者は、新旧指導教員の同意を得た上、所定の用紙に新たに選んだ指導教員名を記入し(研究題目の変更をともなう場合には、新たな研究題目を記入する)、その認印を得て変更届を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

※指導教員(副)変更の場合も、変更届の提出が必要です。

(2)博士論文作成に対する研究指導

- 各専攻学生は、社会学研究科等の授業科目の履修、「研究計画書」、「研究経過報告書」等の提出、中間報告会での報告などの指導を指導教員から受ける。

- 各専攻学生は、必要ある場合には、指導教員(主)の同意と研究科委員会の承認を得て、一定の時間に限り、学外の諸研究機関等において研修することが認められる。この場合には、学外研修願を提出するとともに、定められた期間の修了にあたっては、学外研修報告書を提出しなければならない。

なお、指導教員(主)は、期間の経過中においても必要と認める時は、研修経過報告書等の提出を求めることができる。

3.博士論文最終試験

博士論文最終試験は、次の(1)(2)に分けて実施する。

- 外国語試験

研究に必要な1カ国語の外国語試験

この外国語は、次の中から選択する。

英語・ドイツ語・フランス語

〔語学用辞書(電子辞書は不可)のみ参照可〕

※外国語試験については、対応する博士後期課程の特殊文献研究の履修及び4単位の単位修得をもってこれに代えることができる。 - 博士論文を中心とする公開試験

龍谷大学大学院社会学研究科修士論文審査規程

(論文の提出資格)

第1条 龍谷大学大学院社会学研究科の修士課程の2年次以上の学生にして、その所属する専攻所定の修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な単位をその学年度において修得見込の者、またはその学年度までに修得した者は、当該年度において、所定の手続により所定の期日までに、別に定める「修士論文研究計画書」2部、および「修士論文題目届」を提出の上、修士論文を提出できる。

(論文の受理)

第2条 前条により提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式と字数制限の条件を満たすものでなければならない。

2.前条により提出される修士論文は、所定の日時までに提出されなければならない。

3.前2項の要件を満たして提出された修士論文は、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)

第3条 修士論文の審査は、修士論文提出者の所属する専攻ごとに、当該専攻の専門教育科目担当の龍谷大学専任教員中より2名以上の審査員を選定して、施行される。

2.修士論文の審査には、口述試験を課する。

(論文の合否)

第4条 修士論文の合否は、社会学研究科の学位授与の方針に則り判定する。

2.修士論文の評価は点数によって示し、100点満点として60点以上を合格とする。

龍谷大学大学院社会学研究科における課程博士学位授与に関する内規

第1章 総則

(目的)

第1条 本内規は、本学大学院社会学研究科(以下、「研究科」という)における、龍谷大学学位規程(以下、「学位規程」という)第3条第3項に規定する博士課程の修了による博士学位(以下、課程博士という)授与に関する細則を定める。

第2章 学位請求論文執筆資格審査

(学位請求論文執筆資格審査)

第2条 課程博士の学位請求論文(以下、「学位請求論文」という)の執筆資格審査(以下、資格審査という)は、標準修了年限内に、「学位請求論文」を完成させ学位申請を行う基礎となるものである。

2.学位請求論文の執筆にあたっては、資格審査を受け合格しなければならない。

(資格の有効期間)

第3条 資格審査の結果得た「学位請求論文」執筆資格は、通算在学期間が6年以内に限り有効とする。ただし、単位修得満期退学(以下、「満期退学」という)者については、満期退学の日から3年以内に限り有効とする。その間、研究生として指導を受けることとする。(有効期間の算定に際しては、休学期間を算入しない)

(資格審査の申請要件)

第4条 資格審査の申請には、次の各号のすべてを満たしていなければならない。

- 研究科博士後期課程の2年次以上に在学し、指導教員(主)1名及び指導教員(副)2名により必要な研究指導を受けていること。

- 学位論文に関連した業績として別表に掲げる資格審査のポイントを満たすこと(論文は、掲載予定のものを含む)。

- 資格を申請する年度まで、毎年度、「研究計画書」を所定の期日内に提出すること。また資格を申請する前年度まで「研究経過報告書」を所定の期日内に提出すること。ただし、休学者および留学者については、休学または留学の前年度の「研究計画書」及び「研究経過報告書」をもって認めることとする。

- 資格を申請する年度までは、毎年度、中間報告会において、研究報告をすること。ただし、休学者および留学者については、休学または留学の前年度の中間報告をもって認めることとする。

- 申請について指導教員(主)1名及び指導教員(副)2名の承諾を得ていること。

2.前項第1号に拘らず、本学大学院学則(以下、「学則」という)第13条第2項に定める特に優れた研究業績をあげた者の通算在学期間は、同条の規定する在学年数を満たせば足りる。

(資格審査の申請時期)

第5条 資格審査の申請時期は、「学位請求論文」提出予定前年度までの12月下旬とする。

(資格審査の申請手続)

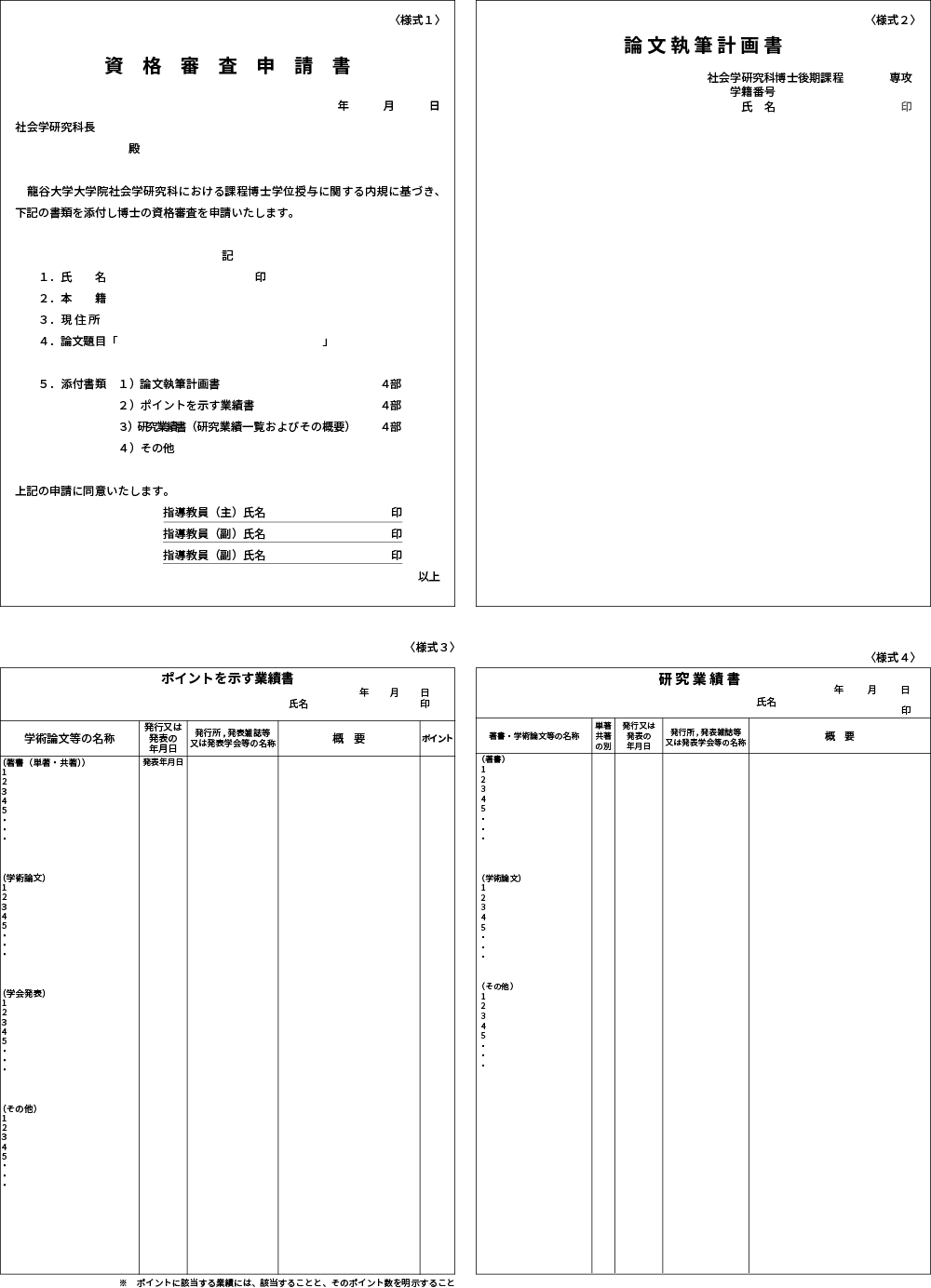

第6条 資格審査の申請は、次に掲げる書類の提出によって行う(別記で様式を規定)。

- 資格審査申請書 1部(様式1)

- 論文執筆計画書 4部(正本1部、副本3部以上)以上(様式2)

- 第4条第2号にいうポイントを示す業績書 4部(正本1部、副本3部以上)以上(様式3)

- 研究業績一覧およびその概要 4部(正本1部、副本3部以上)以上(様式4)

- その他研究科で必要と認めるもの 4部(正本1部、副本3部以上)以上

2.前項第2号にいう「論文執筆計画書」とは、学位請求論文のテーマ、構成、研究目的、研究方法、研究の意義、先行研究との対比における位置づけと違い及び完成までのスケジュールなどが明記されたものをいう。

(資格審査の受理)

第7条 研究科委員会は、資格審査の申請があったときは、申請の受理の可否について決定する。

(資格審査委員会)

第8条 研究科委員会は、受理を決定した申請についての資格審査にあたり、申請者1名ごとに、研究科委員会構成員の中から指導教員(主)を含む3名を選出し資格審査委員会を設置する。

2.資格審査委員会の委員長は、指導教員(主)とする。

(資格審査の方法)

第9条 資格審査は、提出された申請書類により行う。

2.資格審査委員会が必要と認めるときは、研究業績および「学位論文執筆計画」等に関する口頭試問を行うことができる。

(資格審査委員会の報告)

第10条 資格審査委員会は、資格審査の結果を研究科委員会に報告しなければならない。

2.資格審査の結果の報告は、原則として委員長が行うが、他の審査委員も補足説明を行うことができる。

(論文執筆の可否の議決)

第11条 研究科委員会は、資格審査委員会の報告に基づき、論文執筆の可否の議決を行う。

2.前項の議決は、申請の受理を決定した日から2ケ月以内に行わなければならない。

第3章 学位請求論文事前審査

(学位請求論文事前審査の目的)

第12条 「学位請求論文」の質的水準を高め、円滑な課程博士学位授与を促進するために、学位授与審査を行う前の段階に、「学位請求論文」等についての事前の審査(以下、事前審査という)を設ける。

2.本内規第3条に規定する資格審査に合格した研究科博士後期課程の在学生および満期退学者の課程博士学位授与申請(以下、学位申請という)にあたっては、事前審査を受け合格しなければならない。

(事前審査の申請要件)

第13条 事前審査の申請には、次の各号のすべてを満たしていなければならない。

- 本内規第2条に規定する資格審査に合格していること。

- 研究科博士後期課程の3年次以上に在学し、事前審査申請日の属する学期末までの通算在学期間が6年以内であること(期間の算定に際しては、休学期間を算入しない)。ただし、満期退学者については、満期退学の日から3年以内に申請すること。

- 事前審査の申請までに、〈別記2〉に掲げる事前審査のポイントを満たすこと(論文は、掲載予定のものを含む)。ただし、資格審査の申請にあたって満たしているポイントを算入する。

- 事前審査の申請について指導教員(主)1名及び指導教員(副)2名の承諾を得ていること。

2.前項第2号に拘らず、本学大学院学則(以下、学則という)第13条第2項に定める特に優れた研究業績をあげた者の通算在学期間は、同条の規定する在学年数を満たせば足りる。

(事前審査の申請時期)

第14条 事前審査の申請の時期は、9月末日とする。

(事前審査の申請手続き)

第15条 事前審査は、次の各号に掲げる書類の提出をもって行う。(〈別記1〉で様式を規定)

- 事前審査申請書 1部 様式5

- 学位請求予定論文 4部(正本1部、副本3部以上)以上

- 学位請求予定論文要旨 4部(正本1部、副本3部以上)以上

A4用紙で40字×30行 5枚以上10枚以内 - 第13条第3号にいうポイントを示す業績書 4部(正本1部、副本3部以上)以上 様式3

- 研究業績一覧およびその概要 4部(正本1部、副本3部以上)以上 様式4

- その他事前審査の参考となる資料 4部(正本1部、副本3部以上)以上

2.前項第2号にいう「学位請求予定論文」とは、本内規第22条に規定する学位請求論文として提出する予定のものをいう。

(事前審査委員会)

第16条 事前審査の申請が行われたときは、研究科委員会は、申請の受理の可否を決定するとともに、申請者1名ごとに事前審査委員会を設置する。

2.事前審査委員会は、研究科委員会構成員のうち「学位請求予定論文」に関連ある領域を専攻する教員3名以上により編成し、うち1名を審査委員長、他を審査委員とする。

3.研究科委員会が必要と認める場合は、他大学院などの教員を事前審査委員会の委員とすることができる。

(事前審査)

第17条 事前審査委員会は、申請者の提出書類に基づき審査を行う。

2.10月に学位請求予定論文報告会(公開)を実施する。

3.事前審査委員会は、次の各号のいずれかの判定を行う。

①合格

②不合格

(審査結果報告と期限)

第18条 事前審査委員会は、審査委員長、審査委員の連名による事前審査の審査結果を研究科委員に報告しなければならない。

2.審査結果の報告は、原則として審査委員長が行うが、審査委員も補足説明を行うことができる。

3.審査結果の報告は、原則として申請手続き完了日から2ケ月以内に行うものとする。

(事前審査の合否の決定)

第19条 研究科委員会は、事前審査委員会の判定結果に基づき審議し、合否を議決する。

2.研究科委員会は、前項決定内容について、決定後速やかに申請者に通知する。

第4章 学位申請および学位授与審査

(学位申請の資格要件)

第20条 学位申請には、次の各号のすべての要件を満たしていなければならない。

- 本内規第17条に規定する事前審査に合格していること。

- 研究科博士後期課程の3年次以上に在学し、学位申請日の属する年度末までの通算在学期間が6年以内であること(期間の算定に際しては、休学期間を算入しない)。ただし、満期退学者については、満期退学の日から3年以内に申請すること(その間研究生として指導を受けること)。

- 学位申請について指導教員(主)1名及び指導教員(副)2名の承諾を得ていること。

2.前項第1項に拘らず、学則第13条第2項に定める特に優れた研究業績をあげた者の通算在学期間は、同条の規定する在学年数を満たせば足りる。

(学位申請の時期)

第21条 課程博士の学位申請の時期は、12月とする。

(学位申請手続)

第22条 課程博士の学位申請は、次に掲げる書類の提出によって行う(〈別記1〉で様式を規定)。

- 学位授与申請書 1部 様式6

- 学位請求論文 5部(正本1部、副本4部)

- 論文要旨 5部(正本1部、副本4部)

A4用紙で40字×30行 5枚以上10枚以内 - 研究業績一覧およびその概要 5部(正本1部、副本4部) 様式4

- 履歴書 5部(正本1部、副本4部) 様式7

- 審査手数料領収書(財務部にて発行)のコピー 1部

2.前項第2号にいう学位請求論文とは、研究科博士後期課程在学中に指導教員(主)1名及び指導教員(副)2名に所定の指導を受けて日本語で執筆した学術論文または著書をいう。

3.共著論文を学位請求論文とする場合は、学位申請者が、共同研究において主たる役割をつとめ、その成果が共著論文の中核をなしていることが明確、かつ共著者の筆頭に位置し、学位請求論文とすることについて他の共著者の同意承諾書が得られていなければならない。

(研究生の学位申請手続)

第23条 本学大学院学則36条の2による研究生の学位申請は、すべて、本内規の規程に基づいて行うものとする。

(学位申請の受理)

第24条 学位申請があったときは、研究科委員会は、受理の可否について議決し、その結果を学長に報告する。

2.研究科委員会は、前項の決定内容について、決定後速やかに申請者に通知する。

(学位授与審査)

第25条 研究科委員会は、学長から学位規定第6条に基づく付託を受けたとき、学位規程第5条第1項に定める学力の確認、論文の審査を行い、学位授与の可否について審査する。

2.前項にいう学力の確認、論文の審査は試験によって行う。その内容は、龍谷大学大学院社会学研究科研究指導要項(内規)に定める。

(学位授与審査委員会)

第26条 前条の審査にあたって、研究科委員会は申請者ごとに学位授与審査委員会(以下、授与審査委員会という)を設置する。

2.授与審査委員会は、学位規程第7条第1項に基づき、研究科委員会構成員のうち学位請求論文に関連ある領域を専攻する教員3名以上により編成し、うち1名を審査委員長、他を審査委員とする。

3.学位請求論文の内容に照らし研究科委員会が必要と認めるときは、本研究科以外の大学院研究科(他大学大学院を含む)の教員、研究所の研究員等を授与審査委員会の委員に加えることができる。この委嘱は研究科長がこれを行う。

(授与審査の期限)

第27条 第26条に規定する審査は、学位規程第8条により、学位申請受理後1年以内に終了しなければならない。

2.本条第1項の規定に拘らず、特別の事由があるとき、研究科委員会の議を経て、審査期限を延長することができる。

(学位授与審査結果の報告)

第28条 授与審査委員会は、審査終了後速やかに、審査の結果を研究科委員会に報告しなければならない。

2.審査結果の報告は、原則として審査委員長が行うが、他の審査委員も補足説明を行うことができる。

第5章 学位授与の決定と公表

(学位授与の議決)

第29条 研究科委員会は、学位規程第9条第2項、3項、4項により、授与審査委員会の審査報告に基づき審議し、構成員の3分の2以上が出席する研究科委員会において、出席者の3分の2以上の賛成によって議決する。

2.研究科委員会は、議決結果を学長に報告する。

(博士論文等の公表)

第30条 博士学位を授与された者は、学位規程第13条1項により、学位を授与された日から1年以内に博士論文を印刷公表するものとする。但し、当該学位を授与される前に既に印刷公表したときは、この限りではない。

第6章 事務所管と改廃

(所管課)

第31条 本内規の所管課は、社会学部教務課とする。

(内規の改廃)

第32条 本内規の改廃は、研究科委員会がこれを行う。

<別記1>

<別記2>

課程博士論文提出に関するポイントについて〈申し合わせ〉

龍谷大学大学院社会学研究科における課程博士学位授与に関する内規におけるポイントについて、以下のとおり定める。(※2007年度の博士後期課程入学生より適用)

〈資格審査の申請〉

博士後期課程の第2学年以上に在学し、「学位請求予定論文」提出時の1年前までに、以下の(1)、(2)の要件のうちから2ポイント以上を満たすこと。

〈事前審査の申請〉

「学位請求予定論文」提出時までに、以下の(1)、(2)の要件(合計5ポイント以上)を満たすこと。ただし、(1)の1)は、必須とする。

*この「合計5ポイント以上」には、資格審査の際の「2ポイント以上」を算入する。

- 論文等 4ポイント以上

1)学会誌もしくは学術雑誌に査読を経て掲載された論文、またはこれに相当するもの…1件につき 2ポイント

2)その他の雑誌や専門書等に掲載された論文(※)…1件につき 1ポイント

*掲載予定のものを含む(その場合は、掲載が確認できる証憑書類を添付すること)

(※)龍谷大学社会学部紀要については、査読を経た学術雑誌ではあるが学内誌であるため、「2)その他の雑誌や専門書等に掲載された論文」として取り扱う。 - 学会発表 1ポイント以上

全国年次大会等レベル(ブロック含む)であること…1件につき 1ポイント

備考 ポイントに関して疑問がある場合は、指導教員(主)1名と指導教員(副)2名が協議の上、判断する。

以上

龍谷大学大学院社会学研究科における博士課程によらない者の博士学位の授与に関する内規

2008年3月14日制定

(目的)

第1条 本内規は、本学大学院社会学研究科(以下、「研究科」という)における、龍谷大学学位規程(以下、「学位規程」という)第3条第4項に規定する博士学位(以下、「論文博士」という)授与に関する細則を定める。

(審査種類)

第2条 論文博士の審査は、受理審査および本審査の二段階とする。

(受理審査)

第3条 学位の授与を申請する者(以下、「申請者」)は、研究科委員会の委員である者を推薦者として、当該推薦者を通じて研究科長に受理審査の申請を行う。

2 研究科委員会が認めたときは、前項の規定にかかわらず研究科委員会の委員でない者であっても推薦者となることができる。

(受理審査のための申請手続き)

第4条 申請者は、受理申請にあたって以下の書類を、4月末日までに、研究科長に提出しなければならない。

- 申請書

- 履歴書

- 研究業績書

- 博士論文および、その要旨(A4用紙 40字×30行 5枚以上10枚以内)4部(正本1部副本3部以上)以上

- 最終学歴の成績証明書および、修了証明書

- 推薦者による博士論文推薦書(A4用紙 40字×30行 5枚程度)

(受理審査)

第5条 研究科長は申請を受けて、学位授与の申請を受理すべきかどうかの判定に資するため、受理審査委員会に諮問する。

(受理審査委員会)

第6条 受理審査委員会は、研究科委員会の委員3名以上で構成する。

2 研究科委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、研究科委員会の委員以外の教員を受理審査委員会の委員に加えることができる。

3 推薦者は受理審査委員会の委員と成ることはできない。

4 受理審査委員会は、7月末日までに審査を終了し、研究科長に報告しなければならない。

(論文の受理について)

第7条 研究科長は、受理審査委員会の報告を受けて、研究科委員会にて論文受理の可否について議決する。

2 受理するためには、研究科構成員の3分の2以上の出席を要し、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

(学位授与の申請手続き)

第8条 論文の受理が認められた申請者は、審査手数料を添えて学長に提出し、正式に学位授与の申請手続きを行う。(審査手数料については学位規程第4条参照)

(本審査)

第9条 研究科長は、学位授与の申請を正式に受理すべきであるという判定を受けて、論文の合否を本審査委員会に諮問する。

2 本審査委員会は、論文審査委員会および学識確認審査委員会によって編成される。

3 論文審査委員会および学識確認審査委員会は、研究科委員会の委員(3名以上)で構成し、必要に応じて、研究科委員会の委員以外の者を含めることができる。

4 同一人が、論文審査委員会の委員と学識確認審査委員会の委員を兼務することができる。

5 推薦者は、論文審査委員会と学識確認審査委員会の両方もしくは一方の委員となることができる。

6 受理審査委員会の委員であった者が、論文審査委員会の委員と学識確認審査委員会の委員の両方もしくは一方の委員になることができる。

7 論文審査委員会は、公開審査会を実施した後、12月末日までに、研究科に対して審査報告を行わなければならない。

8 論文審査委員会は、必要があるときは、当該論文の副本、訳本その他の提出を求めることができる。

9 学識確認審査委員会は、申請者が大学院博士課程の所定の単位を修得した者と同等以上の学力を有することを認めるため、申請者の関連科目および外国語に関する学識を試問によって確認し、12月末日までに、研究科に対して審査報告を行わなければならない。ただし、申請者の学歴、業績、教育歴等を書面によって確認することで代替することができる。

(本審査の議決)

第10条 研究科委員会は、論文審査委員会および学識確認審査委員会の報告を受けて、論文の合否について議決する。

2 前項の議決は、研究科構成員の3分の2以上の出席を要し、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

3 研究科委員会は、議決結果を学長に報告する。

(博士論文等の公表)

第11条 博士の学位を授与された者は、学位規程第13条1項により、学位を授与された日から1年以内に博士論文を印刷公表するものとする。但し、当該学位を授与される前に既に印刷公表したときは、この限りではない。

(所管課)

第12条 本内規の所管課は、社会学部教務課とする。

(内規の改廃)

第13条 本内規の改廃は、研究科委員会がこれを行う。

附則 本内規は、2008年4月1日から、これを施行する。

学位論文審査基準

| 順番 | 項目 | 内容 | 修士論文 | 博士論文 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 研究テーマ及び課題の妥当性と適切性 | 論文は在学期間に行う研究の成果を報告するものであり、その研究のテーマ及び課題は当該専攻分野の研究動向や研究の対象とする社会の状況に照らして妥当で適切なものでなければならない。 | ○ | ○ |

| 2 | 先行研究のレビュー | 研究テーマ及び課題は、当該専攻の先行研究のレビューを踏まえて、当該分野の研究動向の中の位置づけ、その意義を明らかにしなければならない。 | ○ | ○ |

| 3 | 資料の収集 | 研究において、分析の対象となる資料 (古典研究及び理論研究の場合は文献)が当該専攻分野で妥当で適切とされる方法で収集されていなければならない。 |

○ | ○ |

| 4 | 資料の分析 | 研究において、収集した資料(古典研究及び理論研究の場合は文献)が当該専攻分野において妥当で適切とされる方法で分析(古典研究及び理論研究の場合は批判的読解)されていなければならない。 | ○ | ○ |

| 5 | 結論と考察 | 研究の成果は結論として明確に陳述されていなければならない。のみならず、その結論は収集した資料の分析の結果に裏付けられたものでなければならない。また、当該専攻分野や研究対象とする社会に対する、その結論のインプリケーションが適切に考察されていなければならない。 | ○ | ○ |

| 6 | 文章及び構成の明晰性と論理性 | 論文の構成は当該専攻分野における学術論文の標準的な構成に則ったものでなければならない。また、文章は学術的な日本語として明晰でかつ論理的なものでなければならない。 | ○ | ○ |

| 7 | 体裁 | 論文の体裁は、『履修要項』に規定する執筆要項に従ったものでなければならない。のみならず、解説註、引用註、引用参照文献、図表などが、当該専攻分野における学術論文の標準的な挙示の仕方に則ったものでなければならない。 | ○ | ○ |

| 8 | 斬新性 | 論文で報告する研究成果は、当該専攻の当該研究分野についての知見や知識に何らかの「新しさ」を付け加えるようなものを含んでいなければならない。 | × | ○ |

| 9 | 統一性 | 『履修要項』には論文の長さについての規定はないが、書籍の長さを概ねの標準とし、その場合、全体としてひとつの研究テーマ及び課題を追究するものでなければならない。 | × | ○ |

「長期履修学生制度」について

2014年度入学生からを対象とし、職業を有している等の事情により、通常の修了に係る年限では履修が困難な学生を対象に、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することが出来る「長期履修学生制度」を設けています。

○対象課程

修士課程及び博士後期課程

○対象者

長期履修学生となることを希望できるのは、標準修業年限での修了が困難な次のいずれかに該当する方です。

- 職業を有している者

- 家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者

- その他当該研究科が相当な事情があると認めた者

※ただし、外国人留学生は対象としません。

○長期履修期間

修士課程、博士後期課程のいずれも上限6年

○申請期間及び方法

長期履修学生制度を希望する場合は、長期履修開始年度の学年開始1ヶ月前までに教務課に必要書類を提出してください。ただし、修了年度の申請は不可です。

○申請期間の変更

原則、申請のあった履修期間内での履修を求めますが、やむを得ない事情等が発生した場合は、短縮・延長のいずれかの1回に限り変更を認めます。変更を希望する場合は、必要書類を教務課に提出してください。なお、変更の申請については、短縮を希望する場合は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前まで、延長を希望する場合は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行って下さい。

○審査方法(新規申請及び変更)

提出された申請書類等をもとに、当該研究科委員会で審査の上決定します。

○学費等の納入方法

長期履修学生は通常学費を履修期間に応じて均等に分割納入することとなります。

※学費とは別に諸会費が必要となります。諸会費については分割納入にはなりませんので毎年度納入する必要があります。

以上

龍谷大学大学院研究紀要の刊行及び投稿規程

投稿資格

龍谷大学大学院社会学研究科に在籍する学生とするが、特に社会学研究科委員会が認めた者はこの限りでない。

なお、投稿にあたっては、あらかじめ指導教員の指導を受けなければならない。

執筆要項

- 本誌は論文・研究ノート・資料・文献紹介・研究紹介・書評論文・書評などを内容とする。

- 論文等の分量は原則として以下のとおりとする。

イ.論文・研究ノート・資料・書評論文は、引用・参考文献リスト等を含めて、原則として20,000字以内。

ロ.文献紹介・研究紹介・書評は、原則として10,000字以内。 - 論文等には、必ず英文タイトルを添付すること。

- 論文・研究ノートには、必ず和文要旨(400字程度)を添付すること。

- 表紙(タイトル、執筆者氏名、指導教員名、指導教員捺印)<任意書式>を添付して提出すること。

掲載紀要 龍谷大学大学院研究紀要 社会学・社会福祉学

提出期限 10月末日(土日除く)

提出先 社会学部教務課

検索

検索