Need Help?

教育課程(修士課程)

最終更新日: 2025年2月3日

【1】2015年度以降入学生対象

1.学生定員及び修業年限

学生定員

| 専攻 | 修業年 | 学位 | 入学定員 | 収容定員 |

| 社会学専攻 | 原則2年 | 修士(社会学) | 10名(4) | 20名(8) |

| 社会福祉学専攻 | 原則2年 | 修士(社会福祉学) | 10名(4) | 20名(8) |

※定員の()数は、社会人定員です。

修業年限(学則第31条抜粋)

修士課程:2年以上5年まで

2.課程修了の認定

修士の学位を得ようとする者は、その修士課程に2年以上在学し、その授業を受け、所定の科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士論文を提出してその審査及び最終試験に合格しなければなりません。

3.履修規定

1)履修方法

(1)社会学研究科修士課程修了要件

| 必修 | 14単位 | 指導教員(主)の担当する演習を2年間にわたって8単位、英語、独語、仏語(留学生は日本語)4単位、および以下に定める大学院基礎科目の内から2単位を修得すること。 |

| 選択 | 16単位 | 上記の必修科目、選択必修を除く授業科目より16単位を修得すること。 |

履修登録制限:1年間に、24単位以内とします。

修了要件:上記履修方法により30単位以上修得するとともに、修士論文を提出し、その審査に合格しなければなりません。

(2)重複履修について

必修科目である指導教員(主)の担当する演習および英語(留学生は日本語)以外の科目の重複履修はできません。また、修了要件単位として算入できるのは指導教員(主)の担当する演習は8単位まで、英語(留学生は日本語)については4単位までです。

なお、英語については「英語文献研究A」「英語文献研究B」「英語文献研究C」の中から、留学生の日本語については「日本語文献研究A」「日本語文献研究B」の中から履修すること。

(3)大学院基礎科目の履修について

各専攻・コースの院生は、以下の大学院基礎科目の内、1科目2単位を選択必修科目として履修すること。なお、この基礎科目については1年次に履修することが望ましい。

〈社会学専攻 社会学コース〉

「社会理論研究」、「社会学説史研究」、「社会調査論研究」

〈社会学専攻 ジャーナリズムコース〉

「アカデミック・ライティング」、「ジャーナリズム文献研究」、「地域メディア研究」

〈社会福祉学専攻〉

「社会福祉原論研究」、「社会福祉方法論研究A」、「社会福祉方法論研究B」

(4)社会学専攻内の開設科目(演習を除く)の受講について

社会学コースまたはジャーナリズムコースに所属しながら、所属とは異なるコースの開設科目を履修することができます。修得した単位は、修了要件単位として算入できます。

(5)他専攻の開設科目(演習を除く)の受講について

指導教員の承認が得られた場合に限り、演習を除く他専攻の開設科目を履修することができます。但し、修了要件単位として算入できるのは4単位までですが、社会人学生は専攻横断履修制度により、10単位まで履修することができます。

(6)本研究科以外の開設科目の受講について

指導教員の承認が得られた場合に限り、他研究科の開設科目を履修することができます。但し、修了要件単位として算入できるのは10単位までです(学則第9条第1項並びに2項)。

(7)「社会調査実習Ⅰ」、「社会調査実習Ⅱ」、「社会福祉学実習」を履修しようとする者は、事前に当該科目担当者及び指導教員の承認を得なければいけません(別途実習料を徴収)。

(8)本学と連携協定を締結している各自治体や団体等からの推薦入学試験で入学した社会人学生については、履修登録制限を外し1年間に30単位以上履修することができます。(ただし、本制度を利用するには、入学試験応募時に申請する必要があります。)

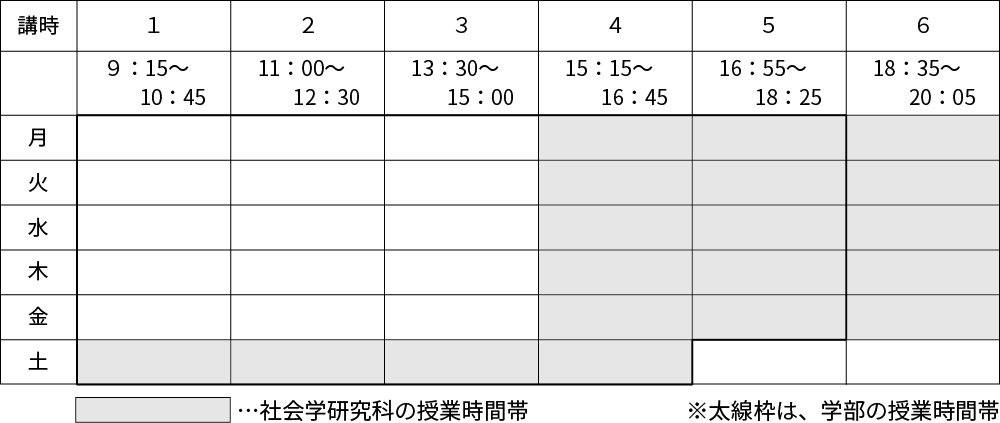

2)授業時間帯

次の時間割表のとおり、昼・夜開講制による時間帯で編成されています。

3)履修登録

履修登録は、所定の「授業科目受講届」によって行います。履修登録の不備や間違いが発見された時は、当該科目の登録は無効となりますので、「履修方法」並びに以下の点に注意し、履修登録期間内に正確に登録を行ってください。

(1)授業時間割表にしたがって登録してください。

(2)同一曜講時に複数の科目は登録できません。

(3)不明な点がある場合、事前に社会学部教務課で相談してください。

4)単位の認定

1つの授業科目の単位を修得するためには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

(1)単位の認定を受けようとする科目について、履修登録をすること。

(2)その科目について、教育課程の定めどおりの履修をすること。

(3)その科目の試験を受け、その試験に合格すること(レポート、論文等をもって試験とする場合があり、必ずしも教室における筆記試験とは限りません)。

5)成績評価

(1)成績評価は100点を満点とし、60点以上を合格とします。

(2)段階評価と評点の関係は、次のとおりとします。

| 段階評価と評点 |

| S(90〜100点)A(80〜89点)B(70〜79点)C(60〜69点) |

(3)学業成績証明書は、すべて段階評価(S~C)で表示します。

6)履修辞退制度

(1)自分自身の判断により履修を取り止めることができます。

(2)学年暦に定められた期間のみ、辞退の申し出ができます。

(3)必修科目・実習科目・集中講義科目・他研究科受講科目・単位互換科目は、履修辞退の対象科目から除外します。

4.研究指導について

指導教員の選定、修士論文作成に対する指導に関しては、「龍谷大学大学院社会学研究科研究指導要項(内規)」を参照してください。

- 「指導教員選定届」を所定の期間内に提出しなければなりません(修士課程1年次対象)。用紙は単位登録書類と共に配付します。

- 研究題目・指導教員を変更する場合は、「指導教員変更届」を所定の期間内に速やかに提出してください。また、「指導教員変更届」と「修士論文題目届」記入の指導教員は同一でなければなりません。変更を希望する者は社会学部教務課まで申し出ください。

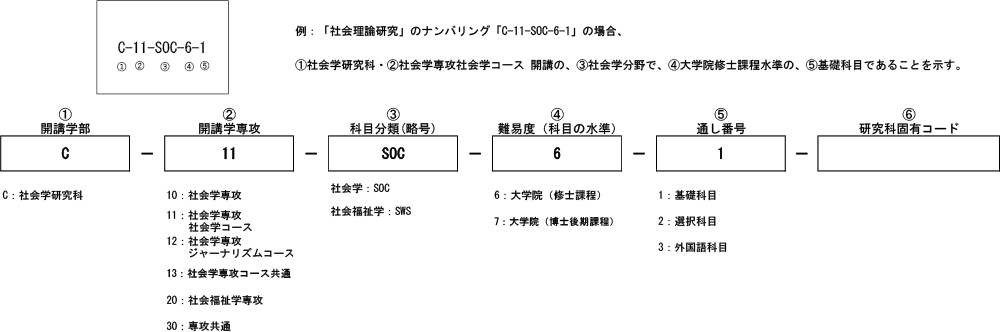

5.社会学研究科開講科目ナンバリング

科目ナンバリングとは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みです。

社会学研究科開講科目のナンバリングコードは次のとおりです。

社会学研究科におけるナンバリングコード体系

6.社会学研究科修士課程開設科目

(学則第7条第5号関連)

- 2024年度の開講科目は、時間割を参照してください。

| 授業科目の概要 | 社会学専攻(2015年度以降入学生適用) | |||||

| 授業科目名 | 単位数 | 配当年次 | 科目ナンバリング | |||

| 専門教育科目 | <コース共通> | |||||

| 外国語 | 英語文献研究A | 2 | 1•2 | C-13-SOC-6-3 | ||

| 英語文献研究B | 2 | 1•2 | C-13-SOC-6-3 | |||

| 英語文献研究 C | 2 | 1•2 | C-13-SOC-6-3 | |||

| 日本語文献研究A ※1 | 2 | 1•2 | C-13-SOC-6-3 | |||

| 日本語文献研究B ※1 | 2 | 1•2 | C-13-SOC-6-3 | |||

| 独語文献研究 | 2 | 1•2 | C-13-SOC-6-3 | |||

| 仏語文献研究 | 2 | 1•2 | C-13-SOC-6-3 | |||

| 学術日本語ライティング研究Ⅰ ※2 | 2 | 1•2 | C-13-SOC-6-3 | |||

| 学術日本語ライティング研究Ⅱ ※2 | 2 | 1•2 | C-13-SOC-6-3 | |||

| <社会学コース> | ||||||

| 基礎 | 社会理論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-1 | ||

| 社会学説史研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-1 | |||

| 社会調査論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-1 | |||

| 選択 | コミュニケーション論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | ||

| 地域社会論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 地域開発論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 環境社会論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会問題論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会心理論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 比較社会論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会病理論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 家族社会学研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 都市社会論研究 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会調査実習Ⅰ ※3 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会調査実習Ⅱ ※3 | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会学特別研究 | 10 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会理論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会理論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| コミュニケーション論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| コミュニケーション論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 地域社会論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 地域開発論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 地域社会論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 地域開発論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 環境社会論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 環境社会論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会問題論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会問題論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会心理論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会心理論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 比較社会論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 比較社会論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会病理論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 社会病理論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 家族社会学演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 家族社会学演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 都市社会論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

| 都市社会論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-11-SOC-6-2 | |||

※1 留学生のみ履修できます。

※2 留学生のみ履修できます。修了要件単位には含まれません。日本語の論文作成(ライティング)には、履修することを強く推奨いたします。

※3 受講希望者は必ず事前に指導教員及び社会学部教務課まで連絡すること。

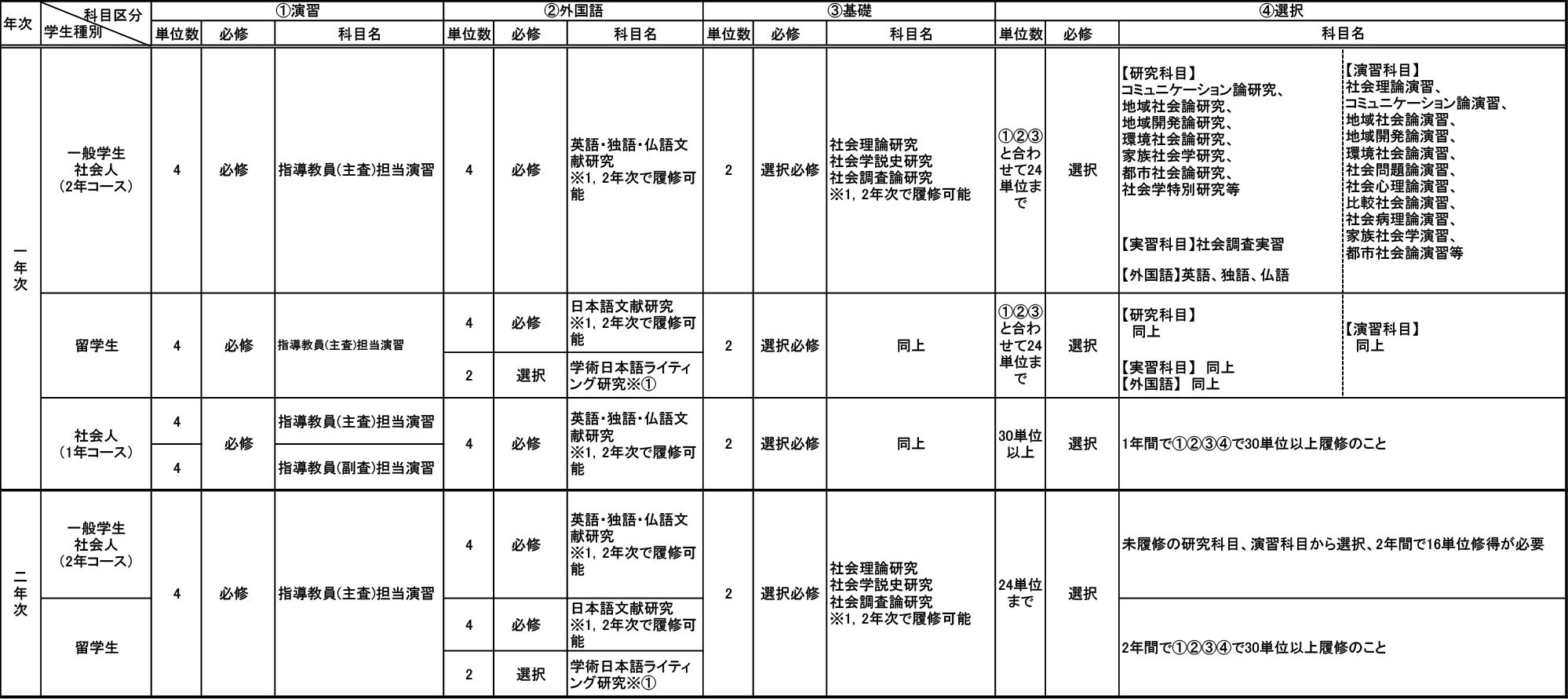

社会学専攻科カリキュラム履修イメージ(社会学コース)

- ①留学生のみ履修可能。修了要件には含まれません。

日本語の論文作成(ライティング)には、履修することを強く推奨いたします。

| 授業科目の概要 | 社会学専攻(2015年度以降入学生適用) | |||||

| 授業科目名 | 単位数 | 配当年次 | 科目ナンバリング | |||

| 専門教育科目 | <ジャーナリズムコース> | |||||

| 基礎 | ジャーナリズム文献研究 | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-1 | ||

| アカデミック・ライティング | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-1 | |||

| 地域メディア研究 | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-1 | |||

| 選択 | アジア報道研究 | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | ||

| ジャーナリズム史研究 | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

| 政治コミュニケーション研究 | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

| 政治報道研究 | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

| 国際問題報道研究 | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

| 調査報道・記事制作実習A | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

| 調査報道・記事制作実習B | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

| 社会学特別研究 | 10 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

| ジャーナリズム演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

| ジャーナリズム演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

| 国際ジャーナリズム演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

| 国際ジャーナリズム演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-12-SOC-6-2 | |||

※1 留学生のみ履修できます。

※2 留学生のみ履修できます。修了要件単位には含まれません。日本語の論文作成(ライティング)には、履修することを強く推奨いたします。

※3 受講希望者は必ず事前に指導教員及び社会学部教務課まで連絡すること。

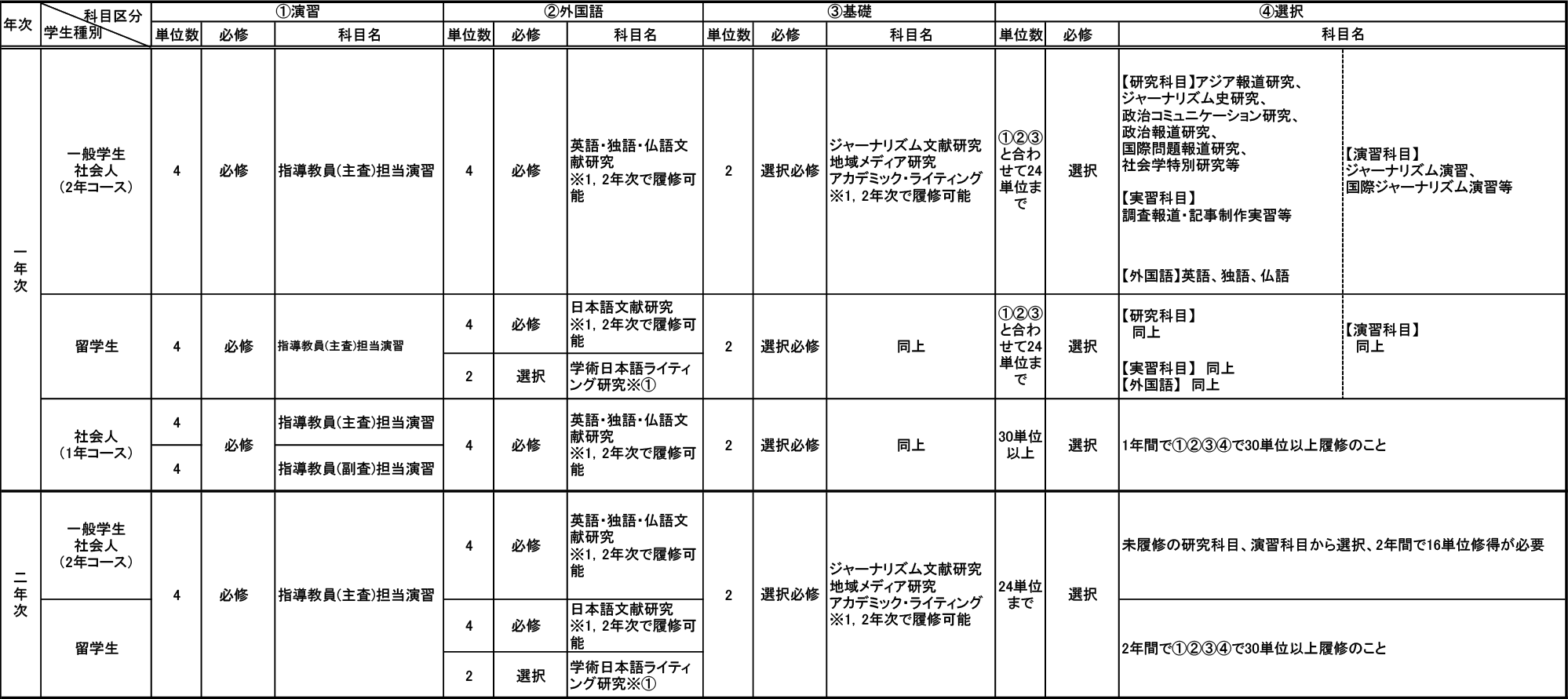

社会学専攻科カリキュラム履修イメージ(ジャーナリズムコース)

- ①留学生のみ履修可能。修了要件には含まれません。

日本語の論文作成(ライティング)には、履修することを強く推奨いたします。

| 授業科目の概要 | 社会福祉学専攻(2020年度以降入学生適用) | |||||

| 授業科目名 | 単位数 | 配当年次 | 科目ナンバリング | |||

| 専門教育科目 | 外国語 | 英語文献研究A | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-3 | |

| 英語文献研究B | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-3 | |||

| 英語文献研究 C | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-3 | |||

| 日本語文献研究A ※1 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-3 | |||

| 日本語文献研究B ※1 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-3 | |||

| 独語文献研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-3 | |||

| 仏語文献研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-3 | |||

| 学術日本語ライティング研究Ⅰ ※2 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-3 | |||

| 学術日本語ライティング研究Ⅱ ※2 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-3 | |||

| 基礎 | 社会福祉原論研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-1 | ||

| 社会福祉方法論研究A | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-1 | |||

| 社会福祉方法論研究B | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-1 | |||

| 選択 | 仏教社会福祉論研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | ||

| 医療福祉論研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 児童福祉論研究A | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 児童福祉論研究B | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会保障論研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 障害者福祉論研究A | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 障害者福祉論研究B | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 高齢者福祉論研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 比較福祉論研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 地域福祉論研究A | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 地域福祉論研究B | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 市民活動論研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 精神保健福祉論研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会福祉調査研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会医療論研究 | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会福祉学実習 ※3 | 4 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会福祉学特別研究 | 10 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会福祉原論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会福祉原論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 仏教社会福祉論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 仏教社会福祉論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会福祉方法論演習ⅠA | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会福祉方法論演習ⅡA | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会福祉方法論演習ⅠB | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会福祉方法論演習ⅡB | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 医療福祉論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 医療福祉論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 児童福祉論演習ⅠA | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 児童福祉論演習ⅡA | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 児童福祉論演習ⅠB | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 児童福祉論演習ⅡB | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会保障論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会保障論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 障害者福祉論演習ⅠA | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 障害者福祉論演習ⅡA | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 障害者福祉論演習ⅠB | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 障害者福祉論演習ⅡB | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 高齢者福祉論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 高齢者福祉論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 地域福祉論演習ⅠA | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 地域福祉論演習ⅡA | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 地域福祉論演習ⅠB | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 地域福祉論演習ⅡB | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 精神保健福祉論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 精神保健福祉論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会医療論演習Ⅰ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

| 社会医療論演習Ⅱ | 2 | 1•2 | C-20-SWS-6-2 | |||

※1 留学生のみ履修できます。

※2 留学生のみ履修できます。修了要件単位には含まれません。日本語の論文作成(ライティング)には、履修することを推奨いたします。

※3 受講希望者は必ず事前に指導教員及び社会学部教務課まで連絡すること。

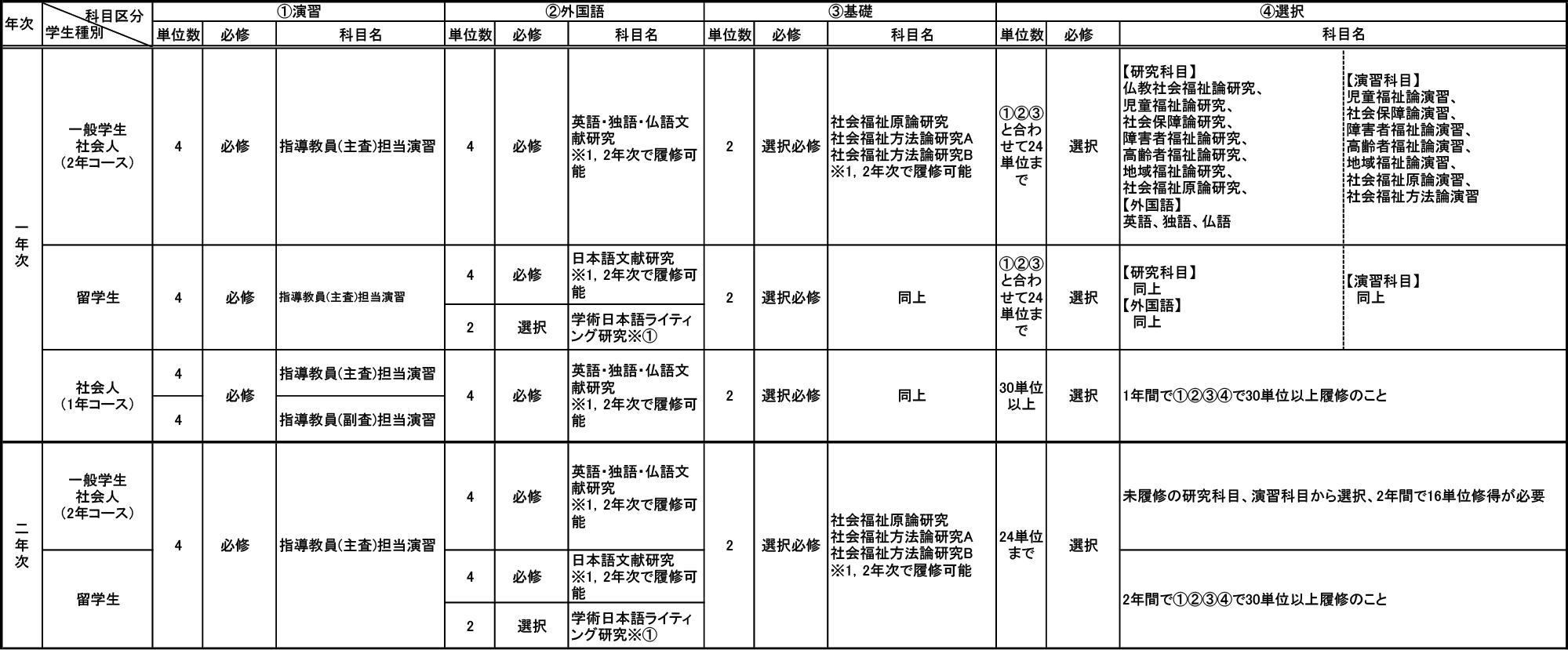

社会福祉学専攻科カリキュラム履修イメージ

①留学生のみ履修可能。修了要件には含まれません。

日本語の論文作成(ライティング)には、履修することを強く推奨いたします。

【2】修士課程研究指導スケジュール

| 時期 | 内容 | 研究指導概要 | |

|---|---|---|---|

| 1年次 | |||

| 4月上旬 | オリエンテーション•履修登録期間 | 新入生は、学位授与方針、教育課程編成方針、研究倫理の説明及び指導を受けること。 | 大学院教育と研究について説明し、院生の研究計画と研究題目等に関する個別の質問に応じる。また、履修科目について指導する。 |

| 5月中旬 | 研究指導計画書、研究計画書、指導教員選定届の提出 | 研究題目に応じて指導教員(主指導:1名、副指導:1名)を選定し、所定期間に届け出ること。 | 今後の研究に関して相談に応じ、助言する。 文献検索方法や研究方法に関する助言•指導をし、相談に応じる。 |

| 7月下旬 | 中間発表会 | 2年次生の中間発表会に参加するよう指導する。 | |

| 9月中旬〜下旬 | 履修登録期間 | 後期開講登録科目に修正がある場合は、履修登録を行うこと。 ※対象者のみ |

履修に関する相談に応じ、助言をする。 |

| 指導教員変更届の提出 | 研究題目や指導教員の変更は、所定期間に届け出ること。 ※対象者のみ。提出済みの届出書類の受け取りが必要。 |

研究題目について確認し、指導する。 | |

| 2年次 | |||

| 4月上旬 | 履修登録期間 | 研究計画や研究題目に応じた科目の履修を指導する。 | |

| 5月中旬 | 研究指導計画書、修士論文研究計画書の提出 | 修士論文を提出する学生は、所定期間に届け出ること。 | 「修士論文研究計画書」の作成の指導をする。 |

| 指導教員変更届の提出 | 指導教員の変更は、所定期間に届け出ること。 ※対象者のみ。提出済みの届出書類の受け取りが必要。 |

研究題目について再確認し、指導する。 | |

| 7月下旬 | 中間発表会 | 修士論文提出予定者は必ず発表すること。 | 中間発表に向けてプレゼンテーションに関する指導をする。中間発表会での意見等を基に問題点を整理する。 |

| 修士論文提出 | ※9月修了希望者のみ対象 | (9月修了希望者対象)修士論文の最終の確認をし、助言を行う。 | |

| 9月中旬〜下旬 | 学位記授与式 | ※9月修了決定者のみ対象 | (9月修了生対象)今後の進路と修士論文の関連について助言をする。 |

| 指導教員変更届の提出 | 指導教員の変更は、所定期間に届け出ること。 ※対象者のみ。提出済みの届出書類の受け取りが必要。 |

修士論文の研究題目および研究計画について、最終の確認をして助言をする。中間発表会での意見を踏まえ、修士論文執筆内容の指導をする。 | |

| 修士論文題目届の提出 | 修士論文を提出する学生は、所定期間に届け出ること。 修士論文題目の変更は、所定期間に届け出ること。 |

「修士論文題目届」の作成の指導をする。 修士論文の内容と照らし合わせて、修士論文題目の最終確認をする。 |

|

| 12 月上旬 | 修士論文題目変更届の提出 | 修士論文題目の変更は、所定期間に届け出ること。 ※対象者のみ。提出済みの届出書類の受け取りが必要。 |

修士論文の内容と照らし合わせて、修士論文題目の最終確認をする。 |

| 1月上旬 | 修士論文提出 | 提出要領は履修要項を参照。 | 修士論文の最終の確認をし、助言を行う。 |

| 2月上旬 | 修士論文口述試問 | 口述試問を実施し、審査委員会による審査及び研究科委員会による判定により、修了要件を満たした者に修了の認定を行う。 | |

| 3月中旬 | 学位授与式 | 今後の進路と修士論文の関連について助言をする。 | |

- 状況により、上記のスケジュールは変更となる場合があります。

【3】筆答試験について

1.筆答試験の時期

| 定期試験(学期末・学年末試験) | 個々の科目について定められている授業期間の終了時期(通常の場合は学期末)に実施する筆答試験 |

| 追試験 | 定期試験欠席者のために、定期試験終了後に改めて実施する筆答試験(追試験の項を参照のこと) |

2.受験資格

次の各号に定める条件をすべて備えていないと受験資格を失い、受験することができなくなる恐れがあります(追試験については、追試験の項を参照のこと)。

(1)その科目について、有効な履修登録がなされていること。

(2)定められた学費を納入していること。

(3)授業に出席していること。原則として3分の2以上の出席があること。

(4)授業担当者の求める諸条件を満たしていること。

3.受験の注意事項

筆答試験に際しては、次のことを守らなければなりません。

(1)指定された試験室で受験すること。

(2)試験開始20分以上の遅刻および30分以内の退室は許されない。

(3)学生証を携帯すること。

(4)学生証は写真欄が見えるよう机上通路側に置くこと。

万一学生証を忘れた場合には、事前に社会学部教務課窓口で「試験用臨時学生証」の交付を受けておくこと。

(5)答案(解答)用紙が配付されたら直ちに年次、学籍番号、氏名を「ペンまたはボールペン」で記入すること。

(6)参照を許可されたもの以外は、指示された場所におくこと。

[担当教員の指示がない限り、電子機器等の使用を認めない。]

(7)試験開始前に携帯電話等の電源を切り、かばんの中に入れること。

(8)答案(白紙答案を含む)を提出しないで退室しないこと。

4.答案の無効

次の場合は、その答案は無効となります。

(1)無記名の場合。

(2)指定された場所に提出しない場合。

(3)試験終了後、試験監督者の許可なく氏名を書き直した場合。

(4)受験態度の不良な場合。

5.筆答試験における不正行為

- 受験中に不正行為を行った場合は、その学期に履修登録をした全科目の単位認定を行いません。さらに、不正行為の程度により、学則に定める懲戒を加えることがあります。

- 次に該当する場合は、これを不正行為と見なします。

①私語や態度不良について注意を与えても改めない場合。

②監督者の指示に従わない場合。

③身代わり受験を行った場合、または行わせた場合。

④カンニングペーパー等を所持していた場合。

⑤携帯電話、スマートフォン、情報端末等をかばん等にしまっていない場合。

⑥許可された以外のものを参照した場合。

⑦机上等への書き込みをしていた場合。

⑧許可なくして物品や教科書、ノート類を貸借した場合。

⑨答案用紙の交換および見せ合いをした場合。

⑩その他、①〜⑨に準じる行為を行った場合。

6.レポート試験における不正行為

レポート試験については、既存文書からの不正な転用等が認められたとき(例えば、インターネット等から複写したような場合)は、当該レポートを無効扱いとし、単位認定を行わない場合があります。

7.追試験

(1)追試験の受験資格

次の各号に該当する者は、追試験を受験することができます。

- 病気や怪我、試験時における体調不良等により受験ができなかった者。

- 親族(原則として3親等まで)の葬儀により受験ができなかった者。

- 公認サークルの公式戦に選手として参加することにより受験ができなかった者。

- 資格試験(公務員試験、公的資格試験等)や就職活動(説明会、筆記試験、面接等)により受験ができなかった者。

- 単位互換科目(大学コンソーシアム京都科目、環びわ湖大学・地域コンソーシアム科目)、放送大学科目の試験により受験ができなかった者。

- インターンシップ(協定型インターンシップ、大学コンソーシアム京都インターンシップ・プログラム)により受験ができなかった者。

- 交通機関の遅延等により受験ができなかった者。

- 交通事故や災害等により受験ができなかった者。

- 裁判員制度による裁判員(候補者)に選任されたことにより受験できなかった者。

- その他、研究科委員会が特に必要と認めた者。

追試験受験希望者は、追試験受験願および欠席理由証明書(医師診断書、交通遅延証明書または事故理由書、就職試験等による場合は会社あるいは団体が発行する証明書等)をその科目の試験日を含めて4日以内(土・日・祝日は含めない。ただし、土曜日が試験日の場合は試験当日を含む4日以内)に社会学部教務課窓口に提出しなければなりません。

交通遅延証明書のうち、Web発行によるものは本人が乗車したことを証明するものではありませんので、欠席理由の証明書として、本学では取扱いません。

交通遅延証明書は従来通り、「本人が乗降した際に各駅にて受け取ることができるもの」のみを証明書として取扱います。

なお、定期試験当日、医師の診断の結果、インフルエンザなどの流感により外出が制限され、定期試験を受験できなかった場合は、追試験申込期限内に社会学部教務課まで連絡してください(電話による連絡可)。

(2)追試験の受験料は、1科目1,000円です。

(3)実技・実習科目、レポート試験による科目、特別に指定された科目については、原則として追試験は行いません。詳細については、定期試験前に社会学部掲示板にて確認してください。

8.筆答試験時間

(1)筆答試験時間割は、原則として試験の14日前に掲示およびポータルにて発表します。

【4】修士論文について

詳細は「龍谷大学大学院社会学研究科研究指導要項(内規)」および「龍谷大学大学院社会学研究科修士論文審査規程」を参照してください。

1.修士論文題目届・修士論文作成研究計画書について

- 「修士論文題目届」、「修士論文作成研究計画書」を所定の期間内に提出しなければなりません(修士課程2年次以上対象)。用紙は履修登録手続書類と共に配付します。

- 「修士論文作成研究計画書」は2部提出してください。3,000字程度(様式任意)にまとめ、綴じて提出してください。

- 修士論文題目を変更する場合は、「修士論文題目変更届」を所定の期間内に提出しなければなりません。変更を希望する者は社会学部教務課まで申し出てください。

2.修士論文の提出について

修士論文は、所定の期間内に一括して3部ずつ提出してください。

(1)修士論文

- 制限字数

社会学、社会福祉学両専攻とも40,000字以内(本文のみ)とします。

但し、指導教員(主)が認める場合は、40,000字を超えることも可とします。

副論文、参考文献等資料を添付する場合は、指導教員の認印を受けて提出してください。 - 様式

(サイズ)A4

(余白)上35mm、下30mm、左30mm、右30mm

(文字サイズ)10.5ポイント

(1行字数×1頁行数)40字×30行

図表等については、当該頁に挿入してください。

注等は論文の最後にまとめてください。

英文等による論文については指導教員と相談してください。

3.最終試験

論文を中心とし、これに関連する科目について口述試問が行われます。

【5】教育訓練給付制度について

本社会学研究科修士課程社会福祉学専攻は、2011年4月1日付で「厚生労働大臣指定教育訓練講座」に指定されました。

1.教育訓練給付制度とは

教育訓練給付金は、雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった者(支給要件期間が3年以上の者。ただし初回に限り、1年以上の者)が雇用の安定と再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し、修了した場合、対象教育訓練の受講のために当該受講者本人が教育訓練施設に支払った費用の20%に相当する額が公共職業安定所より支給されるものです。

ただし、その20%に相当する額は10万円を限度とします。支給額が4千円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。

教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び授業料(最大1年分)の合計です。

2.教育訓練講座の修了について

社会学研究科を修了すると講座修了となります。

修了までにかかる経費の内、1年目の入学金及び授業料が対象となります。

3.教育訓練給付の申請について

教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出することによって行います。

申請の時期は、教育訓練の受講修了日(学位記授与式)の翌日から起算して1ヶ月以内に支給手続きが必要です。これを過ぎると申請が受付けられません。

4.修了までに必要な手続きについて

教育訓練給付金の受給を希望する方は、入学年度の5月1日までに教育訓練給付金支給要件回答書を提出してください。

また、大学に対して支払った学費の領収書は全て手元に保存しておいてください。

5.その他

受給資格有無の確認や支給申請手続等は、本人の責任において行ってください。

詳しくは、厚生労働省のホームページ「教育訓練給付の支給申請手続について」をご覧になるか、住民登録をしている地域を管轄するハローワークにお問い合わせください。

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

なお、提出に必要な以下の書類(①と②)は、大学で配付します(学位記授与式当日に配付予定)。

- 教育訓練給付金支給申請書

- 教育訓練修了証明書

- 領収書(入学金及び授業料等の納付書ですので、銀行で納付書済を必ず受取り大切に保管しておいてください。大学では再発行できません)

【6】龍谷大学と滋賀医科大学との間における単位互換実施要領

本学と滋賀医科大学は、「滋賀医科大学と龍谷大学との学術研究・教育・実践の交流に関する協定書」に基づき、大学間交流の一環として単位互換を実施することになりました。

このことにより、受講生は滋賀医科大学が開設した授業科目を特別聴講学生として履修することができ、取得した単位を本学の修了要件として認定します。

希望者は、以下の事項に留意し、社会学部教務課まで申し出てください。

※諸連絡及び日程等は社会学研究科掲示板にてお知らせします。

1.出願資格

社会学研究科社会福祉学専攻修士課程在学生

2.出願手続き

出願する学生は、指定期間中に社会学部教務課で手続きを行ってください。

前期・後期開講科目とも、すべて前期に出願受付を行います。(出願期間は別途掲示します)

3.履修許可及び履修手続き

滋賀医科大学において選考が行われ、履修の可否が決定されます。

履修許可通知を受けた場合は、指定の期日までに滋賀医科大学まで所定の手続きを行ってください。

4.単位互換科目

滋賀医科大学大学院医学系研究科看護学専攻修士課程

《龍谷大学との間における単位互換開設科目》(科目及び科目内容については別途掲示します)

5.受講料

授業料等の受講料は不要です。

6.単位の認定等

社会学研究科修士課程修了要件のうち、選択科目10単位までを「社会福祉学特別研究」として認定します。

ただし、授業科目の履修方法、試験、成績評価及び単位の授与については、滋賀医科大学の定めるところによるものとし、取得した単位は社会学研究科委員会にて認定します。

7.受講生の身分及び取扱い

- 履修手続きを完了した学生は、滋賀医科大学において「特別聴講学生」となり、身分証明書が交付されます。

- 特別聴講学生は、履修許可通知を受けた科目を受講して、試験等により成績が評価されます。

- 履修期間中は、滋賀医科大学の定める範囲において図書館など施設・設備が利用できます。

8.その他

本要領は「滋賀医科大学と龍谷大学との間における単位互換協定書」及び「滋賀医科大学と龍谷大学との間における実施要項」の規定により運用するものとします。

【7】社会人向け専攻横断履修制度について

現在、少子高齢化およびIoT、ITなど第4次産業革命の進展を背景として、2017年11月の政府の「人生100年時代構想会議」におけるリカレント教育・専門教育の拡充に向けた環境整備が文部科学省、経済産業省を中心として進められています。そうした中にあって、大学・大学院には産官業界の社会人のニーズに応じたリカレント教育プログラムの開発、受講しやすい環境整備(夜間講座、サテライトなど)などが求められています。

そこで、本社会学研究科(修士課程)では、社会人入学生の確保、研究・実習等のフィールド確保、キャリアパスの確保等の目的で、県・市町村、法人団体との包括協定締結を拡充させる一方、政府の動向を視野に入れた社会人の「自己啓発」、「キャリアアップ」等、リカレント教育をねらいとした専攻横断型の履修制度を次のとおり設置し、高度な社会人専門職の養成に寄与します。

1.特色

1)社会学・社会福祉学専攻の選択科目を横断的に選択履修できること。

2)履修登録制限を外して、最短1年間で30単位以上を履修できること。

3)従来の一般社会人向けの入試に加え、面接のみで受験できる連携協定先からの「推薦入試」を設定する。

2.教育課程実施の方針

本研究科において授与する学位記が、「修士(社会学)」または「修士(社会福祉学)」であるため、本制度を選択する場合もいずれかの専攻に所属します。

例えば、行政、医療法人、社会福祉法人、社団法人、NPO法人、企業などに従事するスペシャリストおよびジェネラリストに対し、社会学専攻科目および社会福祉学専攻科目を横断的に学ぶことができる制度を設定することによって、幅広い高度専門職を養成します。

3.修業年限

原則として2年とするが、受験時の希望により1年制を選択することができます。

(大学院学則第2条及び第12条を適用)※なお、在学できる期間は修業年限の2倍とします。

4.受験資格

- 従来の社会人入試の受験資格に準ずる。

次の1から5のいずれかに該当するとともに、入学時までに3年以上の社会人経験を有すると社会学研究科が認めた者

1)大学を卒業した者および卒業見込みの者

2)外国において学校教育における16年の課程を修了した者および修了見込みの者

3)専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および修了見込みの者

4)文部科学大臣の指定した者

5)本大学院研究科において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

5.課程修了の認定

1)30単位以上、うち、必修14単位以上、選択16単位以上(現行どおり)

2)所属する専攻科基礎3科目のうち1科目2単位を含めて、所属する専攻科必修科目を14単位以上修得すること。

3)選択10単位までは、自身の所属する専攻以外の選択科目(演習を除く)から横断的に選択できることができます。(大学院学則第9条を適用)

4)1年制の場合は、自身の所属する専攻の主指導教員担当の演習科目(4単位)および副指導教員担当の演習科目(4単位)の8単位を履修すること。

6.開設科目

原則、現在の社会学専攻開講科目、社会福祉学専攻開講科目

7.入学試験

一般社会人…小論文、研究計画書、面接

連携協定団体からの推薦…所属長推薦状、研究計画書、面接

以上

〈参考〉大学院学則(抜粋)

第2条の2 本学大学院の標準修業年限は,博士課程は5年,修士課程は2年とする。ただし,実践真宗学研究科(修士課程)の標準修業年限は,3年とする。

(省略)

6 第1項の規定にかかわらず,修士課程においては,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは,研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。

第9条 本学大学院各研究科において教育研究上有益と認めるときは,他大学の大学院と予め協議のうえ,当該他大学の大学院の授業科目を履修させることができる。なお,本学大学院研究科相互の間における授業科目の履修についても,これに準ずるものとする。

2 前項の規定により履修した授業科目の単位は,10単位を超えない範囲で,本学大学院各研究科において履修したものとみなすことができる。

第12条 修士の学位を得ようとする者は,修士課程に2年以上(実践真宗学研究科にあっては,3年以上)在学し,各研究科修士課程所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けたうえ,修士論文を提出してその審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし,在学期間は,各研究科委員会が優れた業績を上げたと認めた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

検索

検索