Need Help?

教育課程(博士後期課程)

最終更新日: 2025年2月3日

【1】学生定員及び修業年限

学生定員

| 専攻 | 修業年 | 学位等 | 入学定員 | 収容定員 |

| 社会学専攻 | 3年 | 博士(社会学) | 3名 | 9名 |

| 社会福祉学専攻 | 3年 | 博士(社会福祉学) | 3名 | 9名 |

修業年限(学則第31条抜粋)

博士後期課程:3年以上6年まで

【2】課程修了の認定(博士の学位取得について)

博士の学位を得ようとする者は、その博士後期課程に原則として3年以上在学し、所定の科目について12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければいけません。

【3】履修規定

1)履修方法

(1)博士後期課程修了要件

〈演習〉

12単位(指導教員(主)の担当する演習を3年間にわたって12単位履修すること)

(2)随意科目

〈特殊文献研究〉

(課程博士学位論文外国語試験に代える場合、4単位の単位修得が必要です)

(3)同一科目を何回でも履修できます。

2)授業の時間帯

次の時間割表のとおり、昼・夜開講制による時間帯で編成されています。

3)履修登録

履修登録は所定の「授業科目受講届」によって行います。履修登録の不備や間違いが発見された時は、当該科目の登録は無効となりますので、以下の点について注意し、履修登録期間内 に正確に登録を行ってください。

(1)授業時間割表にしたがって登録してください。

(2)同一曜講時に複数の科目を登録することはできません。

(3)不明な点がある場合、事前に社会学部教務課で相談してください。

4)単位の認定

1つの授業科目の所定の単位を修得するためには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

(1)単位の認定を受けようとする科目について、履修登録をすること。

(2)その科目について、教育課程の定めどおりの履修をすること。

(3)その科目の試験を受け、その試験に合格すること(レポート、論文等をもって試験とする場合があり、必ずしも教室における筆記試験とは限りません)。

5)成績評価

(1)成績評価は100点を満点とし、60点以上を合格とします。

(2)段階評価と評点の関係は、次のとおりとします。

| 段階評価と評点 |

| S(90〜100点)A(80〜89点)B(70〜79点)C(60〜69点) |

(3)学業成績証明書は、すべて段階評価(S~C)で表示します。

6)履修辞退制度

(1)自分自身の判断により履修を取り止めることができます。

(2)学年暦に定められた期間のみ、辞退の申し出ができます。

7)本研究科以外の開設科目の受講について

指導教員の承認が得られた場合に限り、他研究科の開設科目を履修することができます。但し、修了要件単位として算入できるのは10単位までです(学則第9条第1項並びに2項)。

【4】研究指導について

指導教員の選定、学位請求予定論文(草稿)に対する指導、博士論文最終試験、博士論文作成に対する指導については、〈規程・内規〉の「龍谷大学大学院社会学研究科研究指導要項(内規)」及び「龍谷大学大学院社会学研究科における課程博士学位授与に関する内規」」を参照してください。

1)初年次の所定の期間内に「指導教員選定届」は指導教員(主)1名・指導教員(副)2名の認印を得て提出し、研究科委員会の承認を得なければいけません。用紙は履修登録書類と共に配付します。

2)研究題目・指導教員を変更する場合は、「指導教員変更届」を所定の期間内に提出してください。変更を希望する者は社会学部教務課まで申し出てください。

3)「研究計画書」を所定の期間内に3部(2部はコピーでも可)提出してください。6,000字程度(様式任意。但し指導教員(主)1名・指導教員(副)2名の印を押印のこと)にまとめ、綴じて提出してください。

4)博士後期課程中間報告会は学年暦のとおり実施します。報告者は博士後期課程在学生及び単位修得満期退学者で課程博士学位取得予定者です(学位請求論文執筆資格を取得する年度まで毎年度、報告する必要があります)。

5)学位請求論文執筆資格を取得する前年度まで毎年度、「研究経過報告書」を所定の期間内に1部提出してください(様式はA4・横書。表紙に研究題目・学籍番号・氏名を書くこと。また、指導教員(主)1名・指導教員(副)2名の印を押印のこと)。なお、報告する研究期間内の研究業績をもって研究経過報告書に代えることができます。研究業績については、「課程博士論文提出に関するポイントについて〈申し合わせ〉」に記載のものに限ります。

【5】2018年度以前入学生の課程博士の学位取得について

博士課程の修了による博士学位(課程博士)の取得については、〈規程・内規〉の「龍谷大学大学院社会学研究科研究指導要項(内規)」及び「龍谷大学大学院社会学研究科における課程博士学位授与に関する内規」を参照してください。

【6】博士後期課程における単位修得満期退学について

3年以上在学してその間研究指導を受け、所定の科目について必要な単位(指導教員(主)の演習12単位)を修得し、かつ研究経過報告書を提出してその認定を受けた場合、単位修得満期退学願を提出することができます(単位修得満期退学願の提出期限は社会学研究科学年暦参照のこと)。

【7】2019年度入学生からの課程博士による学位取得について

2019年4月1日から課程博士の学位取得については、次のとおり変更になります。

1)学位規程第3条第3項に規定する課程(課程博士)を修了するための学位論文は、博士後期課程に在学し、提出するものとする。<学位規程 第4条第1項>

2)博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学した者は、学位論文提出のためにさらに入学(再入学)を願い出ることができる。ただし、さらに入学できる期間は、退学した翌学期から起算して5学期を超えることはできない。<大学院学則 第29条第3項>

3)課程修了のための学位論文を提出するためにさらに入学(再入学)した者の学費は、「論文審査在籍料」のみとし、その額は30,000円とする。<大学院学則 第38条第10項>

4)本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者が、研究生(大学院学則第36条の2で規定)として在学し、博士の学位の授与を申請するときは、論文博士(学位規程第3条第4項で規定)の学位として取り扱う。<学位規程 第4条第3項>

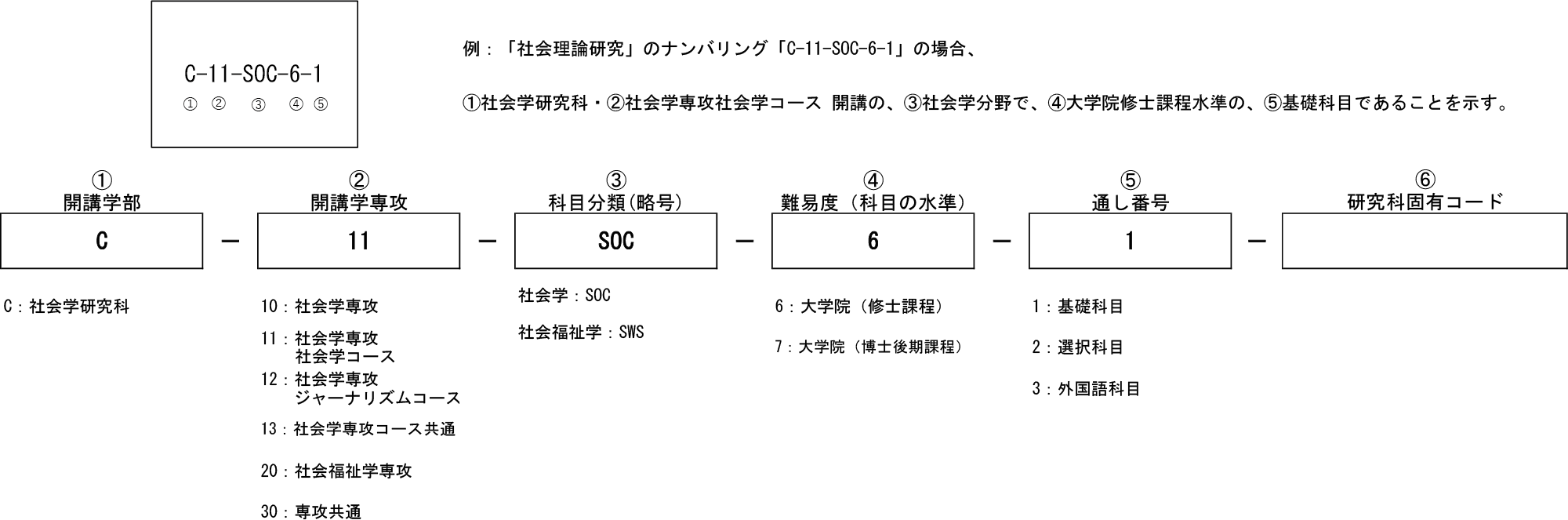

【8】社会学研究科開講科目ナンバリング

科目ナンバリングとは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みです。

社会学研究科開講科目のナンバリングコードは次のとおりです。

社会学研究科におけるナンバリングコード体系

【9】社会学研究科博士後期課程開設科目

(学則第8条第6号関連)

※2024年度の開講科目は時間割を参照してください。

2020年度以降入学生

| 授業科目の概要 | 授業科目名 | 配当年次 | 単位数 | 担当者 | 科目ナンバリング | ||

| 必修 | 選択 | ||||||

| 専門教育科目 | 社会学専攻 | ||||||

| 社会学特殊演習ⅠA(社会理論) | 1〜3 | 2 | 村澤真保呂 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅠB(社会理論) | 1〜3 | 2 | 村澤真保呂 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅡA(社会学説史) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅡB(社会学説史) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅢA(地域社会論) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅢB(地域社会論) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅣA(ジャーナリズム論) | 1〜3 | 2 | 畑仲哲雄 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅣB(ジャーナリズム論) | 1〜3 | 2 | 畑仲哲雄 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅤA(社会心理論) | 1〜3 | 2 | 工藤保則 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅤB(社会心理論) | 1〜3 | 2 | 工藤保則 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅥA(比較社会論) | 1〜3 | 2 | 椿原敦子 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅥB(比較社会論) | 1〜3 | 2 | 椿原敦子 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅦA(社会病理論) | 1〜3 | 2 | 黒田浩一郎 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅦB(社会病理論) | 1〜3 | 2 | 黒田浩一郎 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅧA(国際ジャーナリズム論) | 1〜3 | 2 | 李 相哲 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会学特殊演習ⅧB(国際ジャーナリズム論) | 1〜3 | 2 | 李 相哲 | C-10-SOC-7-2 | |||

| 社会福祉学専攻 | |||||||

| 社会福祉学特殊演習ⅠA(社会福祉理論) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅠB(社会福祉理論) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅡA(仏教社会福祉論) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅡB(仏教社会福祉論) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅢA(社会福祉方法論) | 1〜3 | 2 | 栗田修司 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅢB(社会福祉方法論) | 1〜3 | 2 | 栗田修司 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅣA(保健医療論) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅣB(保健医療論) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅤA(児童福祉論) | 1〜3 | 2 | 土田美世子 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅤB(児童福祉論) | 1〜3 | 2 | 土田美世子 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅥA(社会保障論) | 1〜3 | 2 | 田中明彦 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅥB(社会保障論) | 1〜3 | 2 | 田中明彦 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅦA(児童発達心理論) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅦB(児童発達心理論) | 1〜3 | 2 | 不開講 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅧA(高齢者福祉論) | 1〜3 | 2 | 春名 苗 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 社会福祉学特殊演習ⅧB(高齢者福祉論) | 1〜3 | 2 | 春名 苗 | C-20-SWS-7-2 | |||

| 専攻共通 | |||||||

| 英語特殊文献研究ⅠA | 1〜3 | 2 | 佐藤彰男 | C-30-SOC-7-3 | |||

| 英語特殊文献研究ⅡA | 1〜3 | 2 | 津島昌弘 | C-30-SOC-7-3 | |||

| 英語特殊文献研究ⅠB | 1〜3 | 2 | 五十嵐海理 | C-30-SOC-7-3 | |||

| 英語特殊文献研究ⅡB | 1〜3 | 2 | 栗田修司 | C-30-SOC-7-3 | |||

| 独語特殊文献研究 | 1〜3 | 2 | 高岡智子 | C-30-SOC-7-3 | |||

| 仏語特殊文献研究 | 1〜3 | 2 | 嶋﨑陽一 | C-30-SOC-7-3 | |||

社会学研究科<博士後期課程> 研究指導スケジュール

| 時期 | 内容 | 研究指導概要 | |

|---|---|---|---|

| 1年次 | |||

| 4月上旬 | オリエンテーション・履修登録期間 | 新入生は、学位授与方針、教育課程編成方針、研究倫理の説明・指導を受けること。 | 博士後期課程の研究とはどういうことかについて語り、院生の自覚を促す。 |

| 5月中旬 | 研究指導計画書、研究計画書、指導教員選定届の提出 | 研究題目に応じて、指導教員(主指導:1名、副指導:2名>を選び、所定期間に届け出ること。 | 院生の関心事を聞き、研究する上で何が課題かを見出し、どのような指導が必要なのかを明確にする。研究テーマにあった資料・情報入手の仕方や研究方法についても共に考える。 |

| 7月上旬 | 外国語試験 | ※対象者のみ | |

| 9月中旬〜下旬 | 履修登録期間 | 後期開講登録科目に修正がある場合は、履修登録を行うこと。 ※対象者のみ |

中間報告会に向けての指導をする。 |

| 中間報告会 | 中間報告会で助言する。中間報告会で受けた指摘や助言に対して、その意味を相互に考え、課題を探り、より良い研究ができるように助言する。 | ||

| 指導教員変更届の提出 | 指導教員の変更は、所定期間に届け出ること。※対象者のみ。提出済みの届出書類の受け取りが必要。 | 研究題目について確認し、指導する。 | |

| 11月上旬 | 外国語試験 | ※対象者のみ | |

| 2月下旬 | 研究経過報告書の提出 | 学位請求論文提出年度まで毎年度提出すること。 | 研究経過報告書を読み、助言する。 |

| 2年次 | |||

| 4月上旬 | 履修登録期間 | ||

| 5月中旬 | 研究指導計画書、博士論文研究計画書の提出 | 所定期間に届け出ること。 | これまでの研究を振り返り、当初の計画通りに進んでいるかどうかをチェックし、計画の修正が必要ならば、どのように変更することが望ましいかを共に考える。 |

| 指導教員変更届の提出 | 指導教員の変更は、所定期間に届け出ること。※対象者のみ。提出済みの届出書類の受け取りが必要。 | 研究題目について確認し、指導する。 | |

| 7月上旬 | 外国語試験 | ※対象者のみ | |

| 9月中旬〜下旬 | 履修登録期間 | 後期開講登録科目に修正がある場合は、履修登録を行うこと。 ※対象者のみ |

中間報告会に向けての指導をする。 |

| 中間報告会 | 中間報告会で助言する。中間報告で受けた指摘や助言を吟味して、さらなるレベルアップを目指して研究するように叱咤激励する。 | ||

| 指導教員変更届の提出 | 指導教員の変更は、所定期間に届け出ること。※対象者のみ。提出済みの届出書類の受け取りが必要。 | 研究題目について確認し、指導する。 | |

| 11月 | 外国語試験 | ※対象者のみ | |

| 12月下旬 | 学位請求論文執筆審査申請書の提出 | 学位請求論文執筆ができるように叱咤激励する。 | |

| 2月下旬 | 研究経過報告書の提出 | 学位請求論文提出年度まで毎年度提出すること。 | 研究経過報告書を読み、助言する。 |

| 3年次 | |||

| 4月上旬 | 履修登録 | ||

| 5月中旬 | 研究指導計画書、博士論文研究計画書の提出 | 所定期間に届け出ること。 ※執筆資格審査合格者は不要 |

前年度までの研究からどの程度進展したかを確認する。研究がうまくいかない場合は、困難な点を聞き、相談に応じる。博士論文執筆に必要な要件等を確認し、それらの要件を満たすにはどうしたらよいかを考えさせ、質問や相談に応じる。 |

| 指導教員変更届の提出 | 指導教員の変更は、所定期間に届け出ること。※対象者のみ。提出済みの届出書類の受け取りが必要。 | 研究題目について確認し、指導する。 | |

| 7月上旬 | 外国語試験 | ※対象者のみ | |

| 9月中旬〜下旬 | 履修登録期間 | 後期開講登録科目に修正がある場合は、履修登録を行うこと。 ※対象者のみ |

中間報告会に向けての指導をする。 |

| 中間報告会 | ※執筆資格審査合格者は報告不要 | 中間報告会で助言する。中間報告会では、部分的な報告しかできないので、総合的・全体的な論文構成等にも目を向けて、総合的な視野で論文作成ができるよう指導・助言する。 | |

| 指導教員変更届の提出 | 指導教員の変更は、所定期間に届け出ること。※対象者のみ。提出済みの届出書類の受け取りが必要。 | 研究題目について確認し、指導する。 | |

| 9月末 | 学位請求論文事前審査申請 | ※執筆資格合格者のみ | 申請書類のチェックをし、助言する。 |

| 10月中旬〜下旬 | 学位請求予定論文(草稿)報告会 | ※事前審査申請者のみ | 学位請求論文事前審査委員会を設置し、学位請求予定論文(草稿)報告会を実施する。 報告会で助言する。 |

| 11月中旬 | 学位請求論文事前審査合否判定 | ||

| 12月下旬 | 学位請求論文の提出 | ※事前審査合格者のみ | |

| 1月上旬 | 学位申請の受理 | 研究科委員会にて学位申請の受理可否を議決する。 | |

| 1月中旬〜2月下旬 | 学位請求論文の審査 | 学位授与審査委員会を設置し、申請された学位請求論文を審査し、審査結果を研究科委員会にて議決する。 | |

| 3月中旬 | 学位記授与式 | ||

| 翌年3月 | 博士論文の公表 | 学位授与から一年以内に公表すること。 | |

※状況により、上記のスケジュールは変更となる場合があります。

検索

検索