Need Help?

博士後期課程

最終更新日: 2025年1月28日

【1】法学研究科で授与する学位

法律学専攻 博士(法学) Doctor of Laws

【2】開設科目

| 授業科目 | 単位 |

|---|---|

| 特別演習Ⅰ | 4 |

| 特別演習Ⅱ | 4 |

| 特別演習Ⅲ | 4 |

| 法政研究Ⅰ | 4 |

| 法政研究Ⅱ | 2 |

| 法政研究Ⅲ | 2 |

【3】履修規程

3-1.科目の履修

- 博士後期課程標準修業年限3年間に、特別演習Ⅰ〜Ⅲ(各4単位)を必ず履修してください。

- 特別演習Ⅰ、特別演習Ⅱ、特別演習Ⅲの順に、各年度に1科目履修してください。

- 博士後期課程院生が修士課程の授業科目を受講することについて、修士課程の授業科目も履修登録のうえ、受講することができます。

ただし、この場合、以下の諸点に注意してください。

① 随意科目として単位認定され、修了要件の単位数には含まれません。

② 単位認定にあたり、より高度で専門的な水準が求められます。

③ 学部と合併して開講される修士課程の授業科目は、履修できません。

④ 修士課程の院生が履修登録していない授業科目は、履修できません。

3-2.修了の要件

法学研究科博士後期課程を修了するためには以下の条件を満たす必要があります。

- 法学研究科博士後期課程に3年以上在学すること。

- 所定の単位について12単位以上(博士論文指導である「特別演習Ⅰ」「特別演習Ⅱ」「特別演習Ⅲ」の12単位修得を含む)を修得すること。

- 龍谷大学学位規程及び龍谷大学大学院法学研究科履修要項に基づき、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格すること。

3-3.成績評価

成績評価は、個々の科目について定められている単位数に相当する量の学修成果の有無やその内容を評価するために行われます。成績評価は、一般的に100点満点法で評価され、60点以上の評価を得られた場合に所定の単位が認定されます。

(1)成績評価の方法

成績評価の方法は、シラバスに明示されています。不明な場合は授業担当者へお問い合わせください。

(2)成績評価の基準

①成績評価は、100点を満点とし、60点以上を合格、それを満たさない場合は不合格とします。

②履修登録した科目の試験を受験しなかった場合、その試験の評価は0点となります。ただし、この場合でも、試験による評価以外に授業担当者が設定する方法により評価される場合があります。

③段階評価と評点の関係は、次のとおりとします。

| 段階評価と評点 |

|---|

| S(90〜100点) A(80〜89点) B(70〜79点) C(60〜69点) |

※上記の段階評価以外に、G(合格)•D(不合格)で評価する場合があります。単位認定された科目の場合はN(認定)となります。

④学業成績証明書は、すべて段階評価で表示し、不合格科目は表示しません。

⑤学業成績表は、第1学期(前期)分を9月下旬、第2学期(後期)分を4月上旬に配付します。指定された期日に学生証を提示の上、法学部教務課で受け取ってください。

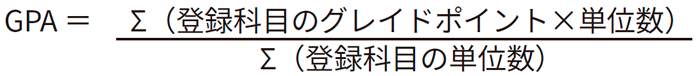

3-4.GPA制度

GPAとは、Grade Point Average(成績加重平均値)のことであり、従来の修得単位数による学修到達度判定に加え、どの程度のレベルで単位を修得したかを一目で表すものとして考えられたものです。

GPAは、各教科の評価点(100点満点)を次表のように換算しなおし、その合計を登録科目の総単位数で割って算出します。

| 評価点 | グレイドポイント |

|---|---|

| 100〜90点 | 4 |

| 89〜80点 | 3 |

| 79〜70点 | 2 |

| 69〜60点 | 1 |

| 59点以下 | 0 |

- 随意科目、履修辞退した科目については、ここでいう登録科目には含みません。

- 成績を評価点(100点満点)で評価しない科目は算入しません。

【4】研究指導【法学研究科 博士後期課程】

1)研究指導スケジュール

| 年次 | 内容 | 研究指導概要 |

|---|---|---|

| 【1年次】 | ||

| 4月 | オリエンテーション 指導教員の決定 |

大学院での履修について説明する。 博士論文の作成•提出までのスケジュールについて説明する。 博士後期課程1年次生により提出された指導教員希望届にもとづき、指導教員を決定し、研究計画について検討•指導する。 |

| 5月 | 研究指導計画書の作成•提出 | 研究指導計画書を作成•提出する。 |

| 5月〜 | 研究の進捗状況等の確認•指導 | 研究の進捗状況等について確認し、研究指導を行う。(随時) |

| 1〜2月 | 博士論文研究発表会 | 博士後期課程3年次生の研究発表に参加するよう指導する。 |

| 【2年次】 | ||

| 4月〜 | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等の確認•指導 | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等について確認し、研究指導を行う。(随時) |

| 1〜2月 | 博士論文研究発表会 | 博士後期課程3年次生の研究発表に参加するよう指導する。 |

| 【3年次】 | ||

| 4月〜 | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等の確認•指導 | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等について確認し、研究指導を行う。(随時) |

| 11月 | 博士論文提出 | |

| 12月 | 受理委員会の発足 | 博士(法学)請求審査論文受理委員会を発足させる。 |

| 1月 | 審査委員会の発足 | 博士(法学)請求審査論文審査委員会を発足させる。 |

| 1〜2月 | 博士論文研究発表会 博士論文口述審査 |

博士論文研究発表会を実施する。 口述審査を実施し、博士論文の審査を行う。 |

| 2月 | 学位授与審議 | 研究科委員会において、審査報告を行い、学位授与について審議する。 |

| 3月 | 学位授与 | |

※状況により、上記のスケジュールは変更となる場合があります。

2)研究指導の方法及び内容

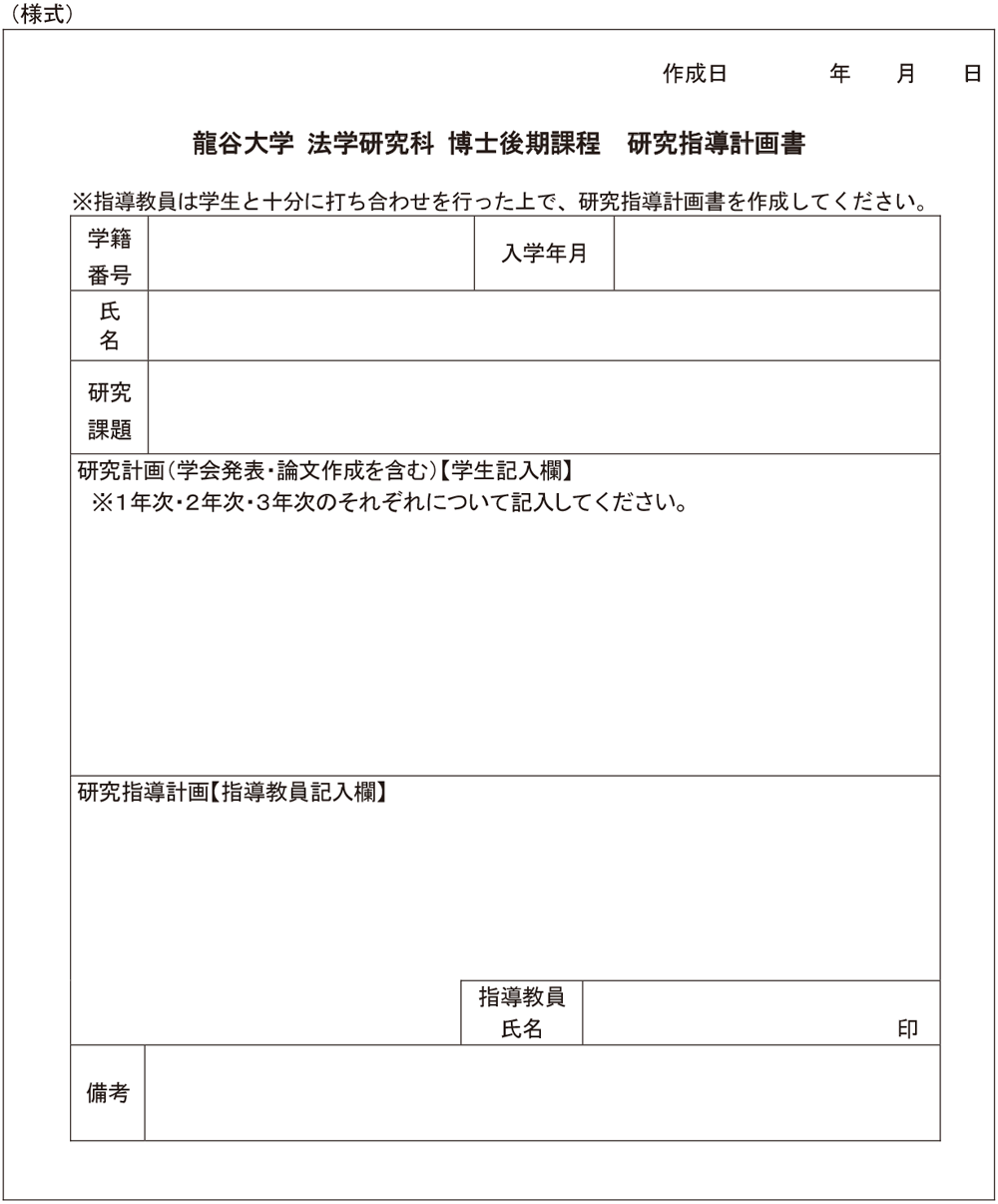

以下の「研究指導計画書」に基づき、研究指導を行います。

詳細については、指導教員に確認してください。

【5】博士学位の申請にかかる論文等提出要領

博士論文は、その専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなくてはならない。

(「龍谷大学大学院学則 第13条第5項」より抜粋)

1.提出書類等(①〜⑦を取り揃えて提出のこと)

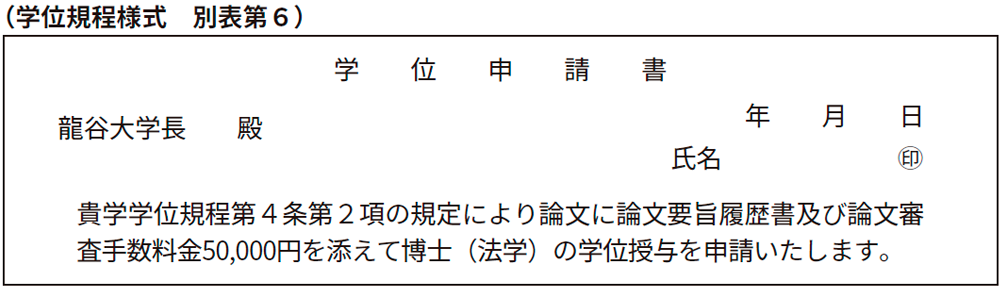

- 学位申請書(学位規程様式 別表第6)………1通

- 論文目録………3通

- 学位申請論文(下記2.学位論文の体裁参照)

- 学位申請論文要旨………3通

「龍谷大学大学院論文用紙」(400字詰)10枚以上20枚以下

ワープロを使用する場合、縦書き1頁縦40字×横25行または横書き1頁横40字×縦25行(いずれもA4判用紙)4枚以上8枚以下 - 参考論文 参考論文を提出するときは、当該参考論文………3通

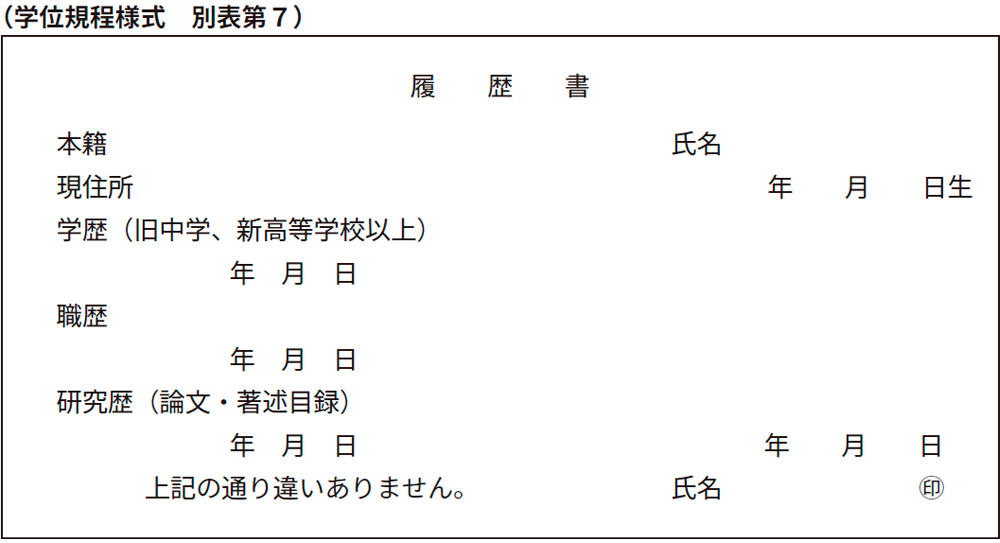

- 履歴書(学位規程様式 別表第7)

ただし、著書、論文などが多数にわたる場合には、「研究業績一覧表」を別紙にて提出することができる。 - 審査手数料

審査手数料については法学部教務課に問い合わせてください。

2.学位論文の体裁

- 書体

日本語とし、手書き(黒ペンまたは黒ボールペンに限る)、ワープロのいずれかとする。 - 用紙•字数

「龍谷大学大学院論文用紙」(400字詰)250枚以上(注を含む)。

ワープロを使用する場合は、縦書き1頁縦40字×横25行または横書き1頁横40字×縦25行(いずれもA4判用紙)100枚以上(注を含む)。

ただし、参考文献、資料等は枚数に参入しない。 - 体裁

製本不要 - 印刷論文等

①、②、③にかかわらず、既に印刷公表された著書•論文等については、これをもって提出することができる。 - 提出部数

3通(学位規程)

3.提出時期

2024年5月下旬(2024年9月課程博士修了認定)

2024年11月30日(金)(2025年3月課程博士修了認定)

※詳細については、法学部教務課までお問い合わせください。

4.博士学位論文審査基準

博士学位論文は、以下の諸点から総合的に判断し、研究者及び高度な専門知識を有する専門職業人として自立して研究活動を遂行するのに必要な高度な研究能力と、その基礎となる豊かな学識を有すると認められるものでなければならない。

1)研究テーマと問題設定の妥当性

研究テーマと問題設定に学術的及び社会的意義が認められること。

2)先行研究との関連性

当該研究分野に関する先行研究を十分に整理したうえで、先行研究との関連性が明らかにされ、かつ研究上の意義が示されていること。

3)研究方法の妥当性

研究方法が明確に示され、かつ妥当であること。また論文の内容が、提示された研究方法に沿って論理的に構成され、文献や資料が適切に取り扱われていること。

4)結論の妥当性

当該研究分野の基準から判断して、結論が論理的かつ明確に導き出され、かつ説得的であること。

5)論文の独創性

テーマと問題設定、研究方法、内容の論理性、結論などから判断して、学術論文としての高度な独創性を備えていること。

6)体裁

当該学問分野の基準に照らして、学術論文として適切な体裁を整えていること。

5.その他

この「提出要領」に定めのない事項については、すべて「龍谷大学学位規程」の定めるところによる。

【6】単位取得満期退学した場合の『課程博士』学位授与の取り扱い

※2019年度以降の博士後期課程入学生から適用

―龍谷大学大学院学則 抜粋―

第29条 疾病又はその他の事由で退学しようとするときは、保証人と連署して願出なければならない。

2〔省略〕

3 本条第1項によって退学した者のうち、博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学した者は、学位論文提出のためにさらに入学を願出ることができる。ただし、さらに入学できる期間は、退学した翌学期から起算して5学期を超えることはできない。

第38条 入学金•授業料•実験実習料•施設費等学費は次のとおりとする。〔以下省略〕

2〜9〔省略〕

10 本学大学院博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学し、課程修了のための学位論文提出のためにさらに入学した者の学費は、論文審査在籍料のみとし、その額は30,000円とする。ただし、理工学研究科の論文審査在籍料は40,000円とする。

―龍谷大学学位規程 抜粋―

(学位授与の要件)

第3条〔省略〕

3 本学大学院学則の定めるところにより、本学大学院博士課程を修了した者に、博士の学位を授与する。

4 〔省略〕

(学位授与の申請)

第4条 第3条第3項に規定する課程を修了するための学位論文は、博士後期課程に在学し、提出するものとする。

2〜4〔省略〕

【7】研究生による博士の学位授与の取り扱い

※2019年度以降の博士後期課程入学生から適用

―龍谷大学学位規程 抜粋―

(学位授与の要件)

第3条〔省略〕

4 前項に規定するもののほか、博士の学位は、本学に学位論文を提出し、本学大学院の行うその論文の審査に合格し、かつ大学院の博士課程修了者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

(学位授与の申請)

第4条〔省略〕

2 第3条第4項により博士の学位論文を提出して学位の授与を申請する者は、別表第6の様式による学位申請書に、学位論文、学位論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、別表第7の様式による履歴書、各3通及び審査手数料50,000円を添えて学長に提出するものとする。

3 本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者が、大学院学則第36条の2に規定する研究生として在学し、博士の学位の授与を申請するときは、第3条第4項による学位としてとりあつかうものとする。

4 〔省略〕

【8】博士後期課程単位取得による依願退学について

大学院法学研究科博士後期課程に3年以上在学し、課程修了に必要な12単位以上を修得し、研究科委員会にてその認定を受けた場合、単位取得による依願退学を願い出ることができます。

【9】課程博士にかかる学位申請の受理および審査に関する申し合わせ

制定 1996年3月11日

一部改正 1997年12月10日

〔受理委員会〕

- 本研究科委員会に対して学位申請の申出があったときは、「博士学位の申請にかかる論文等提出要領」1に記載された②論文目録、③学位申請論文および⑤参考論文の提出を求め、研究科委員会は受理するか否かを審査するための受理委員会を設ける。

- 受理委員会は、研究科委員会の選出にかかる大学院担当者3名をもって構成する。

- 受理委員会は、同委員会が設置された日から3ケ月以内に受理の審査を終了し、意見を添えて研究科委員会に報告しなければならない。

- 研究科委員会は前項の報告に基づき、学位授与申請を受理するかどうかの決定を行う。受理の可否については、研究科委員会において、その過半数の賛成によって決定する。

〔審査委員会〕

- 研究科委員会が受理の決定をおこなったときは、研究科長は、申請者に対して「博士学位の申請にかかる論文等提出要領」1に記載された④「学位申請論文要旨」の提出を求める。

- 前項により書類が提出されたときは、研究科長は審査委員会を設ける。研究科委員会は、当該専攻科目の担当教員及び他の関連科目の大学院担当教員から3名の審査委員を選任する。ただし、研究科委員会が必要と認めたときは他大学または研究所等の教員等を選任することができる。

- 審査委員会は、受理委員会設置の年度内に論文審査ならびに大学院学則第15条に定める最終試験を終了しなければならない。

- 研究科委員会は、審査委員会の提出にかかわる論文審査報告書および最終試験の試問報告書にもとづき、学位規程第9条3項及び4項にかかわる議決を行うものとする。

付則

この内規は1996年3月11日から施行する。

付則(受理委員会第1条、審査委員会第1条、第2条、第3条、第4条改正)

この内規は1997年12月10日から施行する。

【10】論文博士にかかる学位申請の受理および審査に関する申し合わせ

制定 1996年3月11日

〔受理委員会〕

- 本研究科委員会に対して学位申請の申出があったときは、「博士学位の申請にかかる論文等提出要領」1に記載された②論文目録、③学位申請論文、⑤参考論文および⑥履歴書の提出を求め、研究科委員会は受理するか否かを審査するための受理委員会を設ける。

- 受理委員会は、研究科委員会の選出にかかる大学院担当者3名をもって構成する。

- 受理委員会は、同委員会が設置された日から3ケ月以内に受理の審査を終了し、意見を添えて研究科委員会に報告しなければならない。

- 研究科委員会は前項の報告に基づき、学位授与申請の受理につき審議のうえ、受理するかどうかの決定を行う。受理の可否については、構成員の3分の2以上が出席する研究科委員会において、その過半数の賛成によって決定する。

〔審査委員会〕

- 研究科委員会が受理の決定をおこなったときは、研究科長は、申請者に対して「博士学位の申請にかかる論文等提出要領」に定められた書類(ただし、受理委員会に既に提出された書類を除く)の提出を求める。

- 学長より本研究科委員会に対して学位授与審査の委嘱があったときは、研究科長は審査委員会を設ける。研究科委員会は、龍谷大学学位規程第7条に基づき3名の審査委員を選任する。

- 研究科委員会が龍谷大学学位規程第5条2項の「外国語および専攻学科」に関する試問を必要と判断するときは、審査委員会がこれを実施する。

- 龍谷大学学位規程第5条2項による学位授与審査にあたっての外国語の試問は、次の場合にはこれを免除することができる。

①学位論文の内容から語学力を確認できるとき。

②大学において外国語講読に関する授業を担当した経験を持つとき。

③その他語学力を確認しうる資料のあるとき。 - 審査委員会は、受理委員会設置後1年以内に「外国語および専攻学科」の試問および論文の審査を終了しなければならない。

- 研究科委員会は、審査委員会の提出にかかわる論文審査報告書および試問報告書にもとづき、龍谷大学学位規程第9条3項および4項にかかわる議決を行うものとする。

付則 この内規は、1996年3月11日から施行する。

審査手数料は、法学部教務課に問い合わせてください。

検索

検索