Need Help?

修士課程

最終更新日: 2025年1月28日

【1】法学研究科で授与する学位

法律学専攻 修士(法学) Master of Laws

【2】修士課程のコース・プログラムについて

修士課程には法学コース、政治学コース、税法プログラム、地域公共人材総合研究プログラム、アジア•アフリカ総合研究プログラムがあります。コース•プログラムの趣旨と目的は次のとおりです。

①法学コース

法学の研究能力を鍛錬し、法学研究者の育成を行うほか、法律に関する専門知識と法的思考能力を育むことで、法曹や、広く法律に関係する専門家の養成を行います。司法書士などの法律関連資格の取得や、国家公務員、裁判所事務官(書記官)、家庭裁判所調査官、法務教官等の法律科目を含む公務員試験などの準備にも有益です。

②政治学コース

広く政治学分野に関する研究能力を鍛錬し、政治学研究者の育成を行うほか、国内政治、国際政治に対する分析と思考の能力を育み、国内また国際公務員、教員、マスコミ関係者、企業の政策担当者など国内外で幅広く活躍する人材の養成を行います。

③税法プログラム

税理士を目指す者や税理士事務所等に勤務しながら税法および会計学等に関する専門的な知識の修得を希望する者などを対象に、大学院としての専門的かつ総合的な教育を提供します。

④地域公共人材総合研究プログラム

自治体•NPO•NGOを始めとする諸団体や企業に関わる、あるいはそれに関心を持つ人々が直面する法律的•政治的な課題、例えば行政や企業のガバナンス•コンプライアンスのあり方、条例案の作成、諸団体との協働関係、子どもや親の権利•生活、労働者や市民の権利、様々なマイノリティー、中小企業の事業継承などについて、主に法学的•政治学的な側面からアプローチし、問題点の分析と解決方策を実践的な視点で研究します。

⑤アジア・アフリカ総合研究プログラム

アジア•アフリカ地域研究に特化した大学院修士課程プログラムで、法学研究科、経済学研究科および国際学研究科が共同で運営しています。プログラムの学生は、アジア•アフリカ地域研究に関わる科目を履修してこれらの地域に関する専門知識を修得し、政治学や経済学など専門分野の科目を履修して基礎理論を修得することで、途上国で実践的に活動できる基礎力を身につけます。地域研究と専門研究双方の学修を生かした、多様な進路が開かれます。

【3】開設科目

2014年度以前入学者は履修登録前に法学部教務課にご相談ください。

◆:学部合併科目

◎:他研究科科目

N:地域公共人材総合研究プログラム

AA:アジア•アフリカ総合研究プログラム

| コース | 授業名 | 教免対象科目 | 単位 | 備考 | |

| 法学コース | 法哲学研究Ⅰ | ○ | 2 | ||

| 法哲学研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 法史学研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 法史学研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 外国法研究Ⅰ | ◆ | 2 | 学部合併:法律文献講読A | ||

| 外国法研究Ⅱ | ◆ | 2 | 学部合併:法律文献講読B | ||

| 外国法研究Ⅲ | 2 | ||||

| 外国法研究Ⅳ | 2 | ||||

| 憲法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 憲法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 憲法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 宗教法研究 | 2 | ||||

| 行政法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 行政法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 地方自治法研究 | ○ | 2 | 合併:地方自治法研究(N) | ||

| 自治体法務研究 | ○ | 2 | 合併:自治体法務研究(N) | ||

| 税法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 税法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 税法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 税法特別研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 税法特別研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 税法特別研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 国際法研究Ⅰ | ○ | 2 | 合併:国際法研究Ⅰ(AA) | ||

| 国際法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 国際人権法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 国際人権法研究Ⅱ | 2 | 合併:国際人権法研究Ⅱ(AA) | |||

| 国際環境法研究Ⅰ | 2 | 合併:国際環境法研究Ⅰ(AA) | |||

| 国際環境法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 刑法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 刑法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 刑法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 刑法研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 刑事訴訟法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 刑事訴訟法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 刑事訴訟法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 刑事訴訟法研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 刑事学研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 刑事学研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 刑事学研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 刑事学研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅴ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅵ | ○ | 2 | |||

| 担保物権法研究 | ◆ | ○ | 2 | 学部合併:担保物権法 | |

| 契約法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 契約法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 不法行為法研究 | ○ | 2 | |||

| 消費者法研究 | ○ | 2 | |||

| 商法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 商法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 商法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 商法研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 会社法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 会社法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 会社法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 会社法研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 企業法務論研究Ⅰ | ○ | 2 | 合併:企業法務論研究Ⅰ(N) | ||

| 企業法務論研究Ⅱ | ○ | 2 | 合併:企業法務論研究Ⅱ(N) | ||

| 企業取引法研究Ⅰ | ○ | 2 | 合併:企業取引法研究Ⅰ(N) | ||

| 企業取引法研究Ⅱ | ○ | 2 | 合併:企業取引法研究Ⅱ(N) | ||

| 独占禁止法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 独占禁止法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 知的財産法研究Ⅰ | ○ | 2 | 合併:知的財産法研究Ⅰ(N) | ||

| 知的財産法研究Ⅱ | ○ | 2 | 合併:知的財産法研究Ⅱ(N) | ||

| 民事訴訟法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 民事訴訟法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 国際私法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 国際私法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 国際取引法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 国際取引法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 労働法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 労働法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 社会保障法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 社会保障法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 社会法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 社会法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 法律実務論 | ◆ | 4 | 学部合併:法律実務論(事前申込必要) | ||

| 不動産登記法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 不動産登記法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 登記実務研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 登記実務研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 政治学コース | 政治学研究 | ◎ | 2 | ||

| 政治思想研究Ⅰ | 2 | ||||

| 政治思想研究Ⅱ | 2 | ||||

| 日本政治史研究 | ○ | 2 | |||

| 日本政治外交史研究 | ○ | 2 | |||

| 政治過程論研究 | 2 | ||||

| 行政学研究 | ◎ | 2 | |||

| 公共政策学研究 | ◎ | 2 | |||

| 比較社会政策論研究 | ◎ | 2 | |||

| 地方自治体研究 | ◎ | 2 | 合併:地方自治体研究(N) | ||

| 都市政策研究 | ◎ | 2 | 2019年度以前入学生は受講不可 | ||

| 地域開発論研究 | ◎ | 2 | 合併:地域協働研究(N) | ||

| 地域研究発展演習Ⅰ | ◎ | 2 | |||

| 地域研究発展演習Ⅱ | ◎ | 2 | |||

| 地域研究発展演習Ⅲ | ◎ | 2 | |||

| 地域研究発展演習Ⅳ | ◎ | 2 | |||

| 経済政策研究 | ◎ | 2 | |||

| 地域経済論研究 | ◎ | 2 | |||

| 社会政策研究 | ◎ | 2 | |||

| 国際政治学研究 | ○ | 2 | |||

| 国際研究発展演習Ⅰ | ◆ | ○ | 2 | 学部合併:国際研究発展ゼミⅠ | |

| 国際研究発展演習Ⅱ | 2 | ||||

| 比較政治論研究 | ○ | 2 | 合併:比較政治論研究(AA) | ||

| 西洋政治史研究 | ○ | 2 | |||

| 開発援助論研究 | 2 | 合併:開発援助論研究(AA) | |||

| 平和•紛争論研究 | ○ | 2 | 合併:平和•紛争論研究(AA) | ||

| 国家•民族論研究 | 2 | 合併:国家•民族論研究(AA) | |||

| 外交政策論研究 | ○ | 2 | 合併:外交政策論研究(AA) | ||

| EU政策論研究 | ○ | 2 | 合併:EU政策論研究(N) | ||

| 第三世界政治論研究 | 2 | ||||

| アジア政治論研究 | 2 | 合併:アジア政治論研究(AA) | |||

| アジアアフリカ総合研究特別演習 | ◎ | 2 | 合併:アジアアフリカ総合研究特別演習(AA) | ||

| 中東政治論研究 | ○ | 2 | 合併:中東政治論研究(AA) | ||

| アフリカ政治論研究 | ○ | 2 | 合併:アフリカ政治論研究(AA) | ||

| アフリカ社会論研究 | ○ | 2 | 合併:アフリカ社会論研究(AA) | ||

| 国際政治文献講読 | 2 | ||||

| 民際学理論研究 | ◎ | 2 | 合併:民際学理論研究(AA) | ||

| 国際政治経済学研究 | ◎ | 2 | 合併:国際政治経済学研究(AA) | ||

| 国際経済論研究 | ◎ | 2 | 英語による開講(EMの受講生がいない場合は不開講) | ||

| 多国籍企業論研究 | ◎ | 4 | |||

| 企業のCSR実践演習 | ◎ | 2 | |||

| 地域公共政策実務論研究 | ◎ | 2 | |||

| 都市計画研究 | ◎ | 2 | 合併:都市計画研究(N) | ||

| 税法プログラム | 法哲学研究Ⅰ | ○ | 2 | ||

| 法哲学研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 法史学研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 法史学研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 外国法研究Ⅰ | ◆ | 2 | 学部合併:法律文献講読A | ||

| 外国法研究Ⅱ | ◆ | 2 | 学部合併:法律文献講読B | ||

| 外国法研究Ⅲ | 2 | ||||

| 外国法研究Ⅳ | 2 | ||||

| 憲法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 憲法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 憲法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 宗教法研究 | 2 | ||||

| 行政法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 行政法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 地方自治法研究 | ○ | 2 | 合併:地方自治法研究(N) | ||

| 自治体法務研究 | ○ | 2 | 合併:自治体法務研究(N) | ||

| 税法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 税法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 税法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 税法特別研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 税法特別研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 税法特別研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 国際法研究Ⅰ | ○ | 2 | 合併:国際法研究Ⅰ(AA) | ||

| 国際法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 国際人権法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 国際人権法研究Ⅱ | 2 | 合併:国際人権法研究Ⅱ(AA) | |||

| 国際環境法研究Ⅰ | 2 | 合併:国際環境法研究Ⅰ(AA) | |||

| 国際環境法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 刑法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 刑法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 刑法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 刑法研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 刑事訴訟法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 刑事訴訟法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 刑事訴訟法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 刑事訴訟法研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 刑事学研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 刑事学研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 刑事学研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 刑事学研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅴ | ○ | 2 | |||

| 民法研究Ⅵ | ○ | 2 | |||

| 担保物権法研究 | ◆ | ○ | 2 | 学部合併:担保物権法 | |

| 契約法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 契約法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 不法行為法研究 | ○ | 2 | |||

| 消費者法研究 | ○ | 2 | |||

| 商法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 商法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 商法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 商法研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 会社法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 会社法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 会社法研究Ⅲ | ○ | 2 | |||

| 会社法研究Ⅳ | ○ | 2 | |||

| 企業法務論研究Ⅰ | ○ | 2 | 合併:企業法務論研究Ⅰ(N) | ||

| 企業法務論研究Ⅱ | ○ | 2 | 合併:企業法務論研究Ⅱ(N) | ||

| 企業取引法研究Ⅰ | ○ | 2 | 合併:企業取引法研究Ⅰ(N) | ||

| 企業取引法研究Ⅱ | ○ | 2 | 合併:企業取引法研究Ⅱ(N) | ||

| 独占禁止法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 独占禁止法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 知的財産法研究Ⅰ | ○ | 2 | 合併:知的財産法研究Ⅰ(N) | ||

| 知的財産法研究Ⅱ | ○ | 2 | 合併:知的財産法研究Ⅱ(N) | ||

| 民事訴訟法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 民事訴訟法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 国際私法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 国際私法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 国際取引法研究Ⅰ | 2 | ||||

| 国際取引法研究Ⅱ | 2 | ||||

| 労働法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 労働法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 社会保障法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 社会保障法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 社会法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 社会法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 法律実務論 | ◆ | 4 | 学部合併:法律実務論(事前申込必要) | ||

| 不動産登記法研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 不動産登記法研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 登記実務研究Ⅰ | ○ | 2 | |||

| 登記実務研究Ⅱ | ○ | 2 | |||

| 会計原則論研究 | ◎ | 4 | |||

| 国際会計論研究 | ◎ | 4 | |||

| 会計監査論研究 | ◎ | 4 | |||

| 会計情報論研究 | ◎ | 4 | |||

| 管理会計論研究 | ◎ | 4 | |||

| 地域公共人材総合研究プログラム | 地域公共人材総合研究特別演習(23前) | ◎ | 2 | 地域公共人材総合研究プログラム生のみ受講可〔必修〕 | |

| 地域公共人材総合研究特別演習(23後) | ◎ | 2 | 地域公共人材総合研究プログラム生のみ受講可〔必修〕 | ||

| 地域リーダーシップ研究 | ◎ | 2 | |||

| 先進的地域政策研究 | ◎ | 2 | |||

| フィールドワーク特別研究 | ◎ | 4 | 地域公共人材総合研究プログラム生(協定先推薦入学)のみ受講可 | ||

| 地域協働研究 | ◎ | 2 | 合併:地域開発論研究(政治学) | ||

| まちづくりとコミュニティ研究 | ◎ | 2 | |||

| まちづくりと法研究 | ◎ | 2 | |||

| 地域産業政策研究 | ◎ | 2 | |||

| 非営利組織研究 | ◎ | 2 | |||

| 地方自治体研究 | ◎ | 2 | 合併:地方自治体研究(政治学) | ||

| 都市計画研究 | ◎ | 2 | 合併:都市計画研究(政治学) | ||

| ローカルビジネス•イノベーション研究 | ◎ | 2 | |||

| コミュニティメディア研究 | ◎ | 2 | |||

| 地方行政実務演習 | ◎ | 2 | |||

| 協働ワークショップ実践演習 | ◎ | 2 | 地域公共人材総合研究プログラム生のみ受講可 | ||

| コミュニケーション•ワークショップ実践演習 | ◎ | 2 | 地域公共人材総合研究プログラム生のみ受講可 | ||

| 政策コミュニケーション研究 | ◎ | 2 | |||

| キャリア•コミュニケーション演習 | ◎ | 2 | |||

| 地域再生可能エネルギー実装演習 | ◎ | 2 | 地域公共人材総合研究プログラム生のみ受講可 | ||

| グローカル戦略実践演習 | ◎ | 2 | |||

| 実践キャリア研究 | ◎ | 4 | |||

| 地域公共人材実践演習 | ◎ | 4 | 事前申込必要 | ||

| 地域公共人材特別演習 | ◎ | ① | 修了要件単位除外科目 | ||

| プロジェクト•サイクル•マネジメント演習 | ◎ | 2 | |||

| 自治体法務研究 | 2 | 合併:自治体法務研究(法学) | |||

| 地方自治法研究 | 2 | 合併:地方自治法研究(法学) | |||

| EU政策論研究 | 2 | 合併:EU政策論研究(政治学) | |||

| 企業法務論研究Ⅰ | 2 | 合併:企業法務論研究Ⅰ(法学) | |||

| 企業法務論研究Ⅱ | 2 | 合併:企業法務論研究Ⅱ(法学) | |||

| 企業取引法研究Ⅰ | 2 | 合併:企業取引法研究Ⅰ(法学) | |||

| 企業取引法研究Ⅱ | 2 | 合併:企業取引法研究Ⅱ(法学) | |||

| 知的財産法研究Ⅰ | 2 | 合併:知的財産法研究Ⅰ(法学) | |||

| 知的財産法研究Ⅱ | 2 | 合併:知的財産法研究Ⅱ(法学) | |||

| アジア・アフリカ総合研究プログラム | アジアアフリカ総合研究特別演習 | ◎ | 2 | 合併:アジアアフリカ総合研究特別演習(政治学) | |

| 中東政治論研究 | 2 | 合併:中東政治論研究(政治学) | |||

| アジア経済史研究 | ◎ | 2 | |||

| アジア政治論研究 | 2 | 合併:アジア政治論研究(政治学) | |||

| 日本経済論研究 | ◎ | 2 | |||

| 中国経済論研究 | ◎ | 2 | |||

| 特殊研究(Asian Politics) | 2 | 法学研究科英語講義科目⇔アジア政治論研究(AA) | |||

| アジア経済論研究 | ◎ | 2 | 2010年度以前入学生は受講不可 英語開講 | ||

| アフリカ政治論研究 | 2 | 合併:アフリカ政治論研究(政治学) | |||

| アフリカ経済論研究 | ◎ | 2 | |||

| アフリカ社会論研究 | 2 | 合併:アフリカ社会論研究(政治学) | |||

| 特殊研究(African Politics) | 2 | 法学研究科英語講義科目⇔アフリカ政治論研究(AA) | |||

| 国際政治経済学研究 | ◎ | 2 | 合併:国際政治経済学研究(政治学) | ||

| 比較政治論研究 | 2 | 合併:比較政治論研究(政治学) | |||

| 国家•民族論研究 | 2 | 合併:国家•民族論研究(政治学) | |||

| 平和•紛争論研究 | 2 | 合併:平和•紛争論研究(政治学) | |||

| 外交政策論研究 | 2 | 合併:外交政策論研究(政治学) | |||

| 開発援助論研究 | 2 | 合併:開発援助論研究(政治学) | |||

| 国際法研究Ⅰ | 2 | 合併:国際法研究Ⅰ(法学) | |||

| 国際人権法研究Ⅱ | 2 | 合併:国際人権法研究Ⅱ(法学) | |||

| 国際環境法研究Ⅰ | 2 | 合併:国際環境法研究Ⅰ(法学) | |||

| 特殊研究(Comparative Politics) | 2 | 法学研究科英語講義科目⇔比較政治論研究(AA) | |||

| 特殊研究(International Human Rights Law Ⅱ) | 2 | 法学研究科英語講義科目⇔国際人権法研究Ⅱ(AA) | |||

| 民際学概論 | ◎ | 2 | |||

| 民際学理論研究 | ◎ | 2 | 合併:民際学理論研究(政治学) | ||

| 経済協力論研究 | ◎ | 2 | |||

| 環境経済論研究 | ◎ | 2 | |||

| 国際地域経済研究 | ◎ | 2 | 2010年度以前入学生は受講不可 | ||

| 農業経済論研究 | ◎ | 2 | 2010年度以前入学生は受講不可 | ||

| フィールド調査研究 | ◎ | 2 | 2010年度以前入学生は受講不可 | ||

| 開発経済学研究 | ◎ | 2 | |||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅰ) | ◆ | 2 | 学部合併:法政応用英語入門A | ||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅱ) | ◆ | 2 | 学部合併:法政応用英語発展A | ||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅲ) | ◆ | 2 | 学部合併:法政応用英語入門B | ||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅳ) | ◆ | 2 | 学部合併:法政応用英語発展B | ||

| 日本研究A | ◎ | 2 | 2018年度以前入学生は受講不可 | ||

| 日本研究B | ◎ | 2 | 2018年度以前入学生は受講不可 | ||

| 共生社会研究A | ◎ | 2 | 2018年度以前入学生は受講不可 | ||

| 共生社会研究B | ◎ | 2 | 2018年度以前入学生は受講不可 | ||

| 言語文化研究A | ◎ | 2 | 2018年度以前入学生は受講不可 | ||

| 言語文化研究B | ◎ | 2 | 2018年度以前入学生は受講不可 | ||

| 宗教文化研究A | ◎ | 2 | 2018年度以前入学生は受講不可 | ||

| 宗教文化研究B | ◎ | 2 | 2018年度以前入学生は受講不可 | ||

| 芸術•メディア研究A | ◎ | 2 | 2018年度以前入学生は受講不可 | ||

| 芸術•メディア研究B | ◎ | 2 | 2018年度以前入学生は受講不可 | ||

| 共通 | 外国文献研究Ⅰ | ◆ | 2 | 学部合併:特別講義J(外国文献研究A) | |

| 外国文献研究Ⅱ | ◆ | 2 | 学部合併:特別講義J(外国文献研究A) | ||

| 外国文献研究Ⅲ | ◆ | 2 | 学部合併:特別講義K(外国文献研究B) | ||

| 外国文献研究Ⅳ | ◆ | 2 | 学部合併:特別講義K(外国文献研究B) | ||

| 特殊研究(税法ケース研究Ⅰ) | 2 | ||||

| 特殊研究(税法ケース研究Ⅱ) | 2 | ||||

| 特殊研究(税法判例研究) | 2 | ||||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅰ) | ◆ | 2 | 学部合併:法政応用英語入門A | ||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅱ) | ◆ | 2 | 学部合併:法政応用英語発展A | ||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅲ) | ◆ | 2 | 学部合併:法政応用英語入門B | ||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅳ) | ◆ | 2 | 学部合併:法政応用英語発展B | ||

| 特殊研究(民事法発展演習) | ◆ | 2 | 学部合併:民事法発展ゼミⅠ•Ⅲ | ||

| 特殊研究(民法判例研究) | ◆ | 2 | 学部合併:民事法発展ゼミⅡ•Ⅳ | ||

| 特殊研究(ジェンダーの法律学) | 2 | ||||

| 特殊研究(家族法基礎理論研究) | 2 | ||||

| 特殊研究(市民社会と団体) | 2 | ||||

| 特殊研究(法学の基礎Ⅰ) | 2 | ||||

| 特殊研究(法学の基礎Ⅱ) | 2 | ||||

| 特殊研究(憲法実践演習) | 2 | ||||

| 特別研究Ⅰ | 4 | 課題研究指導科目 | |||

| 特別研究Ⅰ•Ⅱ | 8 | 修士論文指導科目 | |||

講義概要(Syllabus)は龍谷大学ホームページ

https://www.ryukoku.ac.jp/faculty/

データベース(Webシラバス)を参照してください。

【4】履修規程

4-1.科目の履修

1.コース・プログラムの選択

入学後、初回の履修登録時に、2つのコースと3つのプログラムから、希望する1つのコース•プログラムを選択します。税法プログラムに所属することができるのは、予め入学試験の出願書類において税法をテーマとする修士論文の執筆を希望した者に限ります。

2.授業科目の受講

研究計画により、所属コース•プログラムの開講科目を中心に履修します。所属コース•プログラム以外の科目も選択履修できます。

3.履修登録の原則について

- 科目の重複履修はできませんのでご注意ください。

- 同分野でも名称に違いがあるものは別科目として扱います。

例えば、「法哲学研究Ⅰ(2単位)」と「法哲学研究Ⅱ(2単位)」はそれぞれ別科目として扱います。 -

2004年度以降入学生は、「特殊研究」を最大10単位まで履修できます。

ただし、10単位を超えて履修する特殊研究については、随意科目として登録履修できますが、修了要件には含まないものとします。 - 入学年度により、授業科目名•単位およびその取扱いが変更されています。具体的な授業科目の変更内容および読替については、当該年度の履修要項を確認の上、間違いの無いよう履修登録を行ってください。

4.税法をテーマとする修士論文執筆者の先修要件について

税法をテーマとする修士論文執筆には、一定の科目の履修が条件となります。

税理士法の改正を受けて、税法をテーマとする修士論文に対する評価がより厳しくなっています。こうした事態に対応するために、税法の修士論文執筆に取り組む前提として、修士論文執筆可能な能力を有していることを示す一定数の税法関連講義科目の単位取得を条件とします。それによって、院生の学習意欲を高め、修士論文執筆への効果的な指導を促進します。

<税法の指導を行う教員担当の「特別研究Ⅰ」「特別研究Ⅱ」の先修要件>

次の科目から「8単位以上」を履修していること

税法研究Ⅰ、税法研究Ⅱ、税法研究Ⅲ、税法特別研究Ⅰ、税法特別研究Ⅱ、税法特別研究Ⅲ、特殊研究(税法ケース研究Ⅰ)、特殊研究(税法ケース研究Ⅱ)、特殊研究(税法判例研究)、行政法研究Ⅰ、行政法研究Ⅱ

5.他研究科開講科目の履修について

研究科委員会が教育上有益と認めた場合、他研究科開講科目を履修することができます。希望者は履修登録期間中に法学部教務課まで届け出てください。

4-2.修了の要件

1.修了要件

修士課程の修了は32単位以上の単位取得と修士論文の合格によります。また、特定の課題についての研究(課題研究)の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができます。

なお、税理士を目指される大学院生は課題研究ではなく、修士論文を作成することが必要です。

2.特別研究の受講について

修士論文•課題研究提出年度において、課題研究の場合は「特別研究Ⅰ」、修士論文の場合は「特別研究Ⅰ」および「特別研究Ⅱ」を履修することが修了の要件となります。

なお、指導教員は、原則として、当該年度の開講科目担当専任教員が当たることになります。大学院生は、指導を希望する教員と相談の上、指導教員希望届および研究指導計画書を第2学期(日程は、「法学研究科年間日程」を参照)に提出してください。

3.コース・プログラムにより履修すべき単位について

A〕法学コースの院生は、法学コース科目群の科目から8単位以上を履修すること。

・他研究科および放送大学大学院開講科目を履修できる単位数は合計8単位までとする。

・大学院・学部合併科目を履修できる単位数の上限は8単位とする。

B〕政治学コースの院生は、政治学コース科目群の科目から8単位以上を履修すること。

・他研究科および放送大学大学院開講科目を履修できる単位数は合計8単位までとする。ただし、政治学コース科目群の政策学研究科開講科目はこの限りではない。

・大学院・学部合併科目を履修できる単位数の上限は8単位とする。

C〕税法プログラムの院生は、税法プログラム科目群の科目から8単位以上を履修すること。

・他研究科および放送大学大学院開講科目を履修できる単位数は合計8単位までとする。ただし、税法プログラム科目群の他研究科開講科目はこの限りではない。

・他大学院・学部合併科目を履修できる単位数の上限は8単位とする。

D〕地域公共人材総合研究プログラムの院生は、以下のとおり履修すること。

1年制の院生は、地域公共人材総合研究特別演習を4単位必ず履修すること。2年制の院生は、地域公共人材総合研究特別演習を8単位必ず履修すること。

・他研究科および放送大学大学院開講科目を履修できる単位数は合計8単位までとする。ただし、地域公共人材総合研究プログラム科目群の他研究科開講科目はこの限りではない。

・大学院・学部合併科目を履修できる単位数の上限は8単位とする。

E〕アジア•アフリカ総合研究プログラムの院生は、以下のとおり履修すること。

アジア•アフリカ総合研究プログラムの院生は、アジアアフリカ総合研究特別演習(2単位)を必ず履修すること。また、アジア•アフリカ総合研究プログラム科目から、10単位以上(地域研究科目4単位以上を含む)を履修すること。

・他研究科および放送大学大学院開講科目を履修できる単位数は合計8単位までとする。

ただし、アジア・アフリカ総合研究プログラム科目群の他研究科開講科目はこの限りではない。

・大学院・学部合併科目を履修できる単位数の上限は8単位とする。

■アジア・アフリカ総合研究プログラムについて(2007年度以降入学生対象)

アジア•アフリカ総合研究プログラムは、法学研究科、経済学研究科、国際学研究科の三つの研究科が共同で運営する大学院修士課程の共通プログラムです。それぞれの研究科から、アジア•アフリカ地域研究の専門家を中心とする教員が共通プログラムに参加し、学生を指導します。プログラムを修了した学生は所属研究科の修士号(法学修士、経済学修士、国際文化学修士)とプログラム修了証(Certificate of Completion of Graduate Program in Asian and African Studies)を取得することができます。たとえば法学研究科においてプログラムを修了した学生には法学修士号とプログラム修了証を授与されます。

<修士課程及び当プログラムの修了要件>

1.アジアアフリカ総合研究特別演習:2単位[必修]

2.プログラム科目(地域研究科目+総合研究科目):10単位[選択必修]

この内、地域科目から4単位以上履修のこと。

3.以下の科目については、対応する「特殊研究」(英語による講義)が開設されています。対応関係にある科目は両方を履修することができますが、単位はどちらか一方しか認定されません(他方の科目は随意科目扱いとなります)。

例えば、「アジア政治論研究」と「特殊研究(Asian Politics)」は両方を履修することは可能ですが、どちらか一方しか単位は認定されません。

| 日本語講義科目 | 英語講義科目 | |

|---|---|---|

| アジア政治論研究 | ⇔ | 特殊研究(Asian Politics) |

| アフリカ政治論研究 | ⇔ | 特殊研究(African Politics) |

| 比較政治論研究 | ⇔ | 特殊研究(Comparative Politics) |

| 国際人権法研究Ⅱ | ⇔ | 特殊研究(International Human Rights LawⅡ) |

4.修士論文もしくは課題研究の合格[必修]

- 修士と当プログラムを修了のためには、以上1〜4を全て満たすこと。(修了に要する合計単位数 32単位以上)

- なお、当プログラムを選択しない法学研究科所属の一般修士課程の院生も上記の科目を受講できます。ただし、上記のプログラム修了条件を仮に満たしたとしても、当初から当プログラムを選択していなければ、当プログラムの修了はできません。

アジア・アフリカ総合研究プログラム 特別演習・プログラム科目

<2019年度以降入学生対象>

| 科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 開講研究科 | 備考 | |

| 特別演習 | アジアアフリカ総合研究特別演習 | 2 | 国際学 | ||

| 地域研究科目 | アジアⅠ | アジア経済史研究 | 2 | 経済学 | |

| アジア政治論研究 | 2 | 法学 | |||

| 日本経済論研究 | 2 | 経済学 | |||

| 中国経済論研究 | 2 | 経済学 | |||

| 日本研究A | 2 | 国際学 | |||

| 共生社会研究A | 2 | 国際学 | |||

| 言語文化研究A | 2 | 国際学 | |||

| 言語文化研究B | 2 | 国際学 | |||

| 宗教文化研究B | 2 | 国際学 | |||

| 芸術•メディア研究A | 2 | 国際学 | |||

| 芸術•メディア研究B | 2 | 国際学 | |||

| 特殊研究(Asian Politics) | 2 | 法学 | |||

| アジアⅡ | アジア経済論研究 | 2 | 経済学 | 英語開講 | |

| 中東政治論研究 | 2 | 法学 | |||

| アフリカ | アフリカ政治論研究 | 2 | 法学 | ||

| アフリカ経済論研究 | 2 | 経済学 | |||

| アフリカ社会論研究 | 2 | 法学 | |||

| 特殊研究(African Politics) | 2 | 法学 | |||

| 総合研究科目 | 政治分野 | 国際政治経済学研究 | 2 | 経済学 | |

| 比較政治論研究 | 2 | 法学 | |||

| 国家•民族論研究 | 2 | 法学 | |||

| 平和•紛争論研究 | 2 | 法学 | |||

| 外交政策論研究 | 2 | 法学 | |||

| 開発援助論研究 | 2 | 法学 | |||

| 国際法研究Ⅰ | 2 | 法学 | |||

| 国際人権法研究Ⅱ | 2 | 法学 | |||

| 国際環境法研究Ⅰ | 2 | 法学 | |||

| 特殊研究(Comparative Politics) | 2 | 法学 | |||

| 特殊研究(International Human Rights LawⅡ) | 2 | 法学 | |||

| 経済分野 | 民際学概論 | 2 | 経済学 | ||

| 民際学理論研究 | 2 | 経済学 | |||

| 経済協力論研究 | 2 | 経済学 | |||

| 環境経済論研究 | 2 | 経済学 | |||

| 国際地域経済研究 | 2 | 経済学 | |||

| 農業経済論研究 | 2 | 経済学 | |||

| フィールド調査研究 | 2 | 経済学 | |||

| 開発経済学研究 | 2 | 経済学 | |||

| 文化社会分野 | 特殊研究(法政応用英語Ⅰ) | 2 | 法学 | ||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅱ) | 2 | 法学 | |||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅲ) | 2 | 法学 | |||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅳ) | 2 | 法学 | |||

| 日本研究B | 2 | 国際学 | |||

| 共生社会研究B | 2 | 国際学 | |||

| 宗教文化研究A | 2 | 国際学 | |||

4-3.単位認定について

1.既修得科目の単位認定について

大学院法学研究科が教育上有益と認めるときは、学生が入学前に本学又は他大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む)を本学大学院法学研究科において修得したものとして認定することができます。

希望者は入学後(4月末日までに)、所定の用紙に既修得科目の「学業成績証明書」「シラバス」等関係書類を添えて法学部教務課まで届け出てください。なお、既修得単位の認定は15単位を上限とし、認定対象科目は当該学生の専攻を考慮し、研究科委員会が認めた科目に限ります。

2.「法学部学生の大学院法学研究科地域公共人材総合研究プログラムにおける科目履修制度」により修得した単位の認定について

本学法学部卒業年次生のうち、一定の申込資格を有する者に限り、学部における修学に影響のない範囲で本学大学院法学研究科科目の履修を認める制度が2008年度より本学法学部で実施されています。この制度で先行して大学院法学研究科の単位を修得した者が、大学院法学研究科の学内推薦入学試験に合格し、入学後に地域公共人材総合研究プログラムに登録した場合、この制度によって修得した単位が本学法学研究科において修得したものと認定されます(上限10単位まで)。

この制度により10単位の認定を受けた者は、修士課程1年生において定められた以下の修了要件を満たすと、修士課程を1年の在学期間で修了することが可能です。ただし、最終結果で判定されますので、成果が不十分であれば、1.5年ないし2年の在学期間を経て修了することになります。

- 地域公共人材総合研究特別演習を4単位以上単位修得すること

- 特別研究Ⅰおよび特別研究Ⅱ(修士論文提出の場合)、または特別研究Ⅰ(課題研究提出の場合)のみの単位を取得し、修士論文ないし課題研究の審査に合格すること

- 32単位以上(認定を受けた10単位を含む)の単位を修得すること

【注意事項】この制度により単位認定を受けた者のコース登録変更は認められません。

(「法学部学生の大学院法学研究科地域公共人材総合研究プログラムにおける科目履修制度」による)

1年の在学期間で修了を希望する場合は、必ず定められた履修指導期間中に法学部教務課にて履修指導を受けてください。

4-4.成績評価

成績評価は、個々の科目について定められている単位数に相当する量の学修成果の有無やその内容を評価するために行われます。成績評価は、一般的に100点満点法で評価され、60点以上の評価を得られた場合に所定の単位が認定されます。

(1)成績評価の方法

成績評価の方法は、シラバスに明示されています。不明な場合は授業担当者へお問い合わせください。

(2)成績評価の基準

①成績評価は、100点を満点とし、60点以上を合格、それを満たさない場合は不合格とします。

②履修登録した科目の試験を受験しなかった場合、その試験の評価は0点となります。ただし、この場合でも、試験による評価以外に授業担当者が設定する方法により評価される場合があります。

③段階評価と評点の関係は、次のとおりとします。

| 適用入学年度 | 段階評価と評点 |

|---|---|

| 2004年度以前入学生 | 優(80〜100点) 良(70〜79点) 可(60〜69点) |

| 2005年度以降入学生 | S(90〜100点) A(80〜89点) B(70〜79点) C(60〜69点) |

- 上記の段階評価以外に、G(合格)•D(不合格)で評価する場合があります。単位認定された科目の場合はN(認定)となります。

④学業成績証明書は、すべて段階評価で表示し、不合格科目は表示しません。

⑤学業成績表は、第1学期(前期)分を9月下旬、第2学期(後期)分を4月上旬に配付します。指定された期日に学生証を提示の上、法学部教務課で受け取ってください。

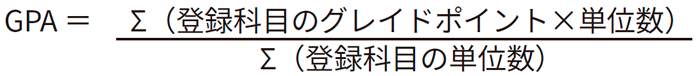

4-5.GPA制度

GPAとは、Grade Point Average(成績加重平均値)のことであり、従来の修得単位数による学修到達度判定に加え、どの程度のレベルで単位を修得したかを一目で表すものとして考えられたものです。

GPAは、各教科の評価点(100点満点)を次表のように換算しなおし、その合計を登録科目の総単位数で割って算出します。

| 評価点 | グレイドポイント |

|---|---|

| 100〜90点 | 4 |

| 89〜80点 | 3 |

| 79〜70点 | 2 |

| 69〜60点 | 1 |

| 59点以下 | 0 |

- 随意科目、履修辞退した科目については、ここでいう登録科目には含みません。

- 成績を評価点(100点満点)で評価しない科目は算入しません。

4-6.履修辞退制度

1)履修辞退制度とは

履修辞退制度とは、履修登録を行った科目の授業に出席していたものの、「家庭や職場等の事情により、環境が急変し受講が困難な場合」など、やむを得ない理由がある場合、履修辞退を申し出る制度のことです。

学期途中で授業や試験に出席しないことを決めた場合は、この履修辞退制度を利用することをお勧めします。ただし、単位制学費適用院生は、この制度によって履修を辞退した場合でも、登録の取り消しではないため、当該科目は学費積算の基礎となる単位数に含まれますので注意してください。

また、この履修辞退制度を利用して辞退した科目については、登録の取り消しではないため、学業成績表に科目名と辞退を示す記号「J」が記載されます。(学業成績証明書には修得科目のみ記載され、履修辞退科目については記載されません。)

大学院授業科目は、少人数で開催される形態のため、学部の履修辞退制度とは異なり、許可制となっております。

2)手続き方法

以下の期間中に、履修辞退許可願に必要事項を記入の上、法学部教務課へ提出してください。なお、受付は窓口の開室中に限ります。

第1学期(前期) 2024年5月7日(火)〜5月10日(金)、5月13日(月)

第2学期(後期) 2024年10月21日(月)〜10月25日(金)

履修辞退する場合は以下の点に注意して手続きしてください。

- 次に掲げる科目については、履修辞退の対象科目から除外されます。

・他研究科提供科目(税法プログラム、地域公共人材総合研究プログラムおよびアジア•アフリカ総合研究プログラム所属生は、所属プログラム科目群の他研究科提供科目を除く)

・集中講義科目

・放送大学大学院科目

・学部における履修辞退できない科目

・その他、法学研究科長が認めた科目 - いったん申請された履修辞退は取り下げることはできません。ただし、履修辞退した科目を次の学期以降に登録することはできます。

- 通年科目の履修辞退を第1学期(前期)に申請した場合、第2学期(後期)の同科目も同時に履修辞退したことになります。

4-7.9月修了について

9月修了希望者は、以下の規程をよく確認し、「法学研究科年間日程」および「修士論文・課題研究について」の日程に従って手続きをしてください。

なお、学費や登録方法等の詳細については法学部教務課までお問い合わせください。

大学院法学研究科修士課程9月修了の取扱いについて

1.修了資格

下記の2条件を満たした者について、9月修了を認めることができる。

(1)所定の期間在学し、定められた単位を修得していること。

(2)修士論文(大学院学則第12条第2項における課題研究を含む)を提出し、研究科委員会において合格の認定を受けていること。

2.修了日付

この取扱いによる修了日付は、9月30日とする。

3.学位記の書式

学位記の書式は、通常の修了の際のそれと同一とする。

付記事項

9月修了学生の学費は、前期分のみとする。(大学院学則第38条第2項)

【5】研究指導【法学研究科 修士課程】

1)研究指導スケジュール

| 年次 | 内容 | 研究指導概要 |

|---|---|---|

| 【1年次】 | ||

| 4月 | オリエンテーション | 大学院での履修について説明する。 修士論文•課題研究の作成•提出までのスケジュールの説明を行い、論文作成の作法、文献•資料収集、著作権への配慮等について指導する。 |

| 5〜7月 | 中間発表会(第1期) 分野別オリエンテーション |

中間発表会(第1期)を実施し、修士課程2年次生の中間発表に参加するよう指導する。 その際、研究分野ごとにオリエンテーションを実施し、各分野固有の研究手法等について指導する。 |

| 9月 | 指導教員の決定 | 修士課程1年次生により提出された指導教員希望届にもとづき、指導教員を決定し、研究計画について検討•指導する。 |

| 10月 | 研究指導計画書の作成•提出 | 研究指導計画書を作成•提出する。 |

| 10〜11月 | 中間発表会(第2期) | 中間発表会(第2期)を実施し、修士課程2年次生の中間発表に参加するよう指導する。 |

| 2〜3月 |

発表会 |

発表会を実施し、修士課程2年次生の発表に参加するよう指導する。 その際、修士課程1年次生が研究計画について発表するため、同発表にもとづき、改善すべき点、今後の方向性等について指導する。 |

| 【2年次】 | ||

| 5〜7月 | 中間発表会(第1期) | 中間発表会(第1期)を実施し、修士課程2年次生の中間発表にもとづき、改善すべき点等について指導する。 |

| 10〜11月 | 中間発表会(第2期) | 中間発表会(第2期)を実施し、修士課程2年次生の中間発表にもとづき、改善すべき点等について指導する。 |

| 1月 | 修士論文•課題研究提出 | |

| 1〜2月 | 修士論文•課題研究口述試問 | 口述試問を実施し、修士論文•課題研究の審査を行う。 |

| 2〜3月 | 発表会 | 発表会を実施する。 |

| 3月 | 学位授与 | |

※状況により、上記のスケジュールは変更する場合があります。

2)研究指導の方法及び内容

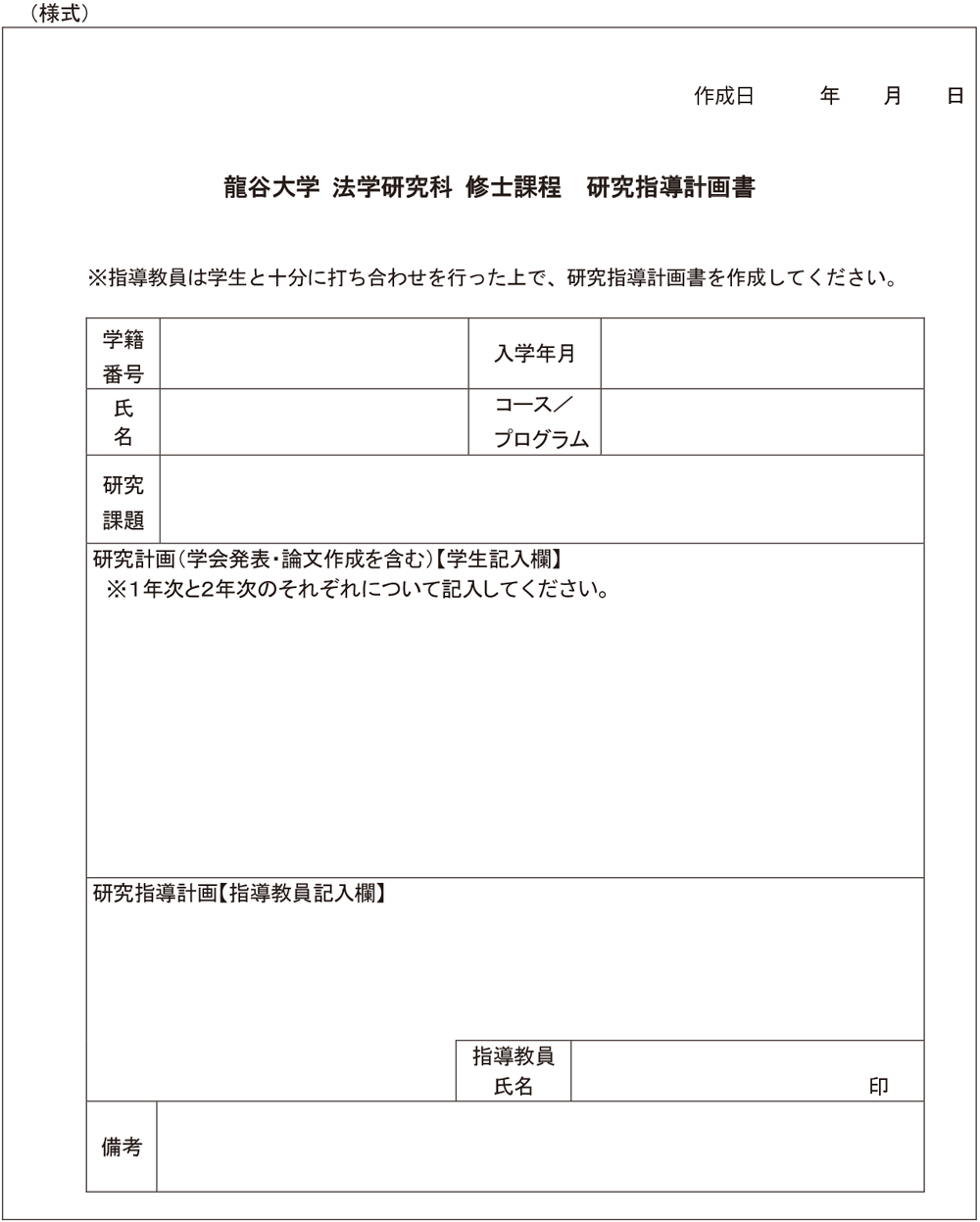

以下の「研究指導計画書」に基づき、研究指導を行います。

詳細については、指導教員に確認してください。

【6】修士論文・課題研究について

修士論文は、広い視野に立つ精深な学識をそなえ、かつその専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要で、2年間広い視野のもとに専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。

(「龍谷大学大学院学則 第12条第4項」より抜粋)

6-1.修士論文・課題研究について

本年度、修士論文•課題研究の提出を予定している大学院生は、次の手順に従ってください。

▼9月修了希望者

1)9月修了意思確認 : 2024年4月9日(火)

2)修士論文•課題研究題目および指導教員届提出締切 : 4月9日(火)

3)修士論文•課題研究中間発表 : 5月上旬

4)修士論文•課題研究題目変更届提出締切 : 5月24日(金)

5)修士論文•課題研究および要旨提出締切 : 6月7日(金)

6)修士論文•課題研究口述試問期間 : 7月上旬〜7月中旬

▼3月修了対象者(9月修了を希望しない院生も含む)

1)修士論文•課題研究題目および指導教員届提出締切 : 2024年4月9日(火)

2)修士論文•課題研究中間発表(第1期) : 7月上旬〜7月下旬

3)修士論文•課題研究中間発表(第2期) : 10月下旬〜11月中旬

4)修士論文•課題研究題目変更届提出締切 : 11月29日(金)

5)修士論文•課題研究および要旨提出締切 : 2025年1月17日(金)

6)修士論文•課題研究口述試問期間 : 1月下旬〜2月上旬

6-2.修士論文・課題研究提出要領

1.修士論文・課題研究提出

1)第1年次には、専攻する科目を届け出なければならない。

2)課程修了予定年次には、「大学院修士論文•課題研究題目届」の用紙に修士論文•課題研究の題目を記入して、所定の日時に届け出なければならない。

3)修士論文•課題研究の題目を変更する者は、「大学院修士論文•課題研究題目変更届」の用紙に、変更した題目を記入して、所定の期日に届け出なければならない。

4)修士論文および要旨を提出する者は、各々の正本1通、副本3通、計4通を所定の期日に提出しなければならない。

5)課題研究および要旨を提出する者は、各々の正本1通、副本2通、計3通を所定の期日に提出しなければならない。

6)副本は正本を複製したものとする。

2.修士論文・課題研究作成要領

1)修士論文•課題研究の作成にあたっては、専攻した科目の担当教員による研究指導を受けなければならない。

2)修士論文•課題研究の内容は、広い視野に立つ精深な学識をそなえ、かつその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するものであることが必要であり、2年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。

(大学院学則第12条第4項)。

3)修士論文•課題研究の様式については、下記のとおりである。

①原稿用紙を使用する場合は、修士論文は「龍谷大学大学院論文用紙」(400字詰)で注を含めて100枚以上でなければならない。課題研究は同上用紙で注を含めて50枚以上でなければならない。ただし、参考文献、資料等は枚数に算入しない。

②ワープロを使用する場合には、縦書き1頁縦40字×横25行 または 横書き1頁横40字×縦25行(いずれもA4判用紙)で注を含めて40枚以上でなければならない。課題研究は同上用紙で注を含めて20枚以上でなければならない。ただし、参考文献、参考資料等は枚数に算入しない。

4)修士論文•課題研究の要旨の様式については、下記のとおりである。

①原稿用紙を使用する場合には、修士論文は「龍谷大学大学院論文用紙」(400字詰)で10枚程度とする。課題研究は同上用紙で5枚程度とする。

②ワープロを使用する場合には、修士論文は縦書き1頁縦40字×横25行、または横書き1頁横40字×縦25行(いずれもA4判用紙)で4枚程度とする。課題研究は同上用紙で2枚程度とする。

5)修士論文•課題研究および修士論文•課題研究の要旨の提出にあたっては、ペン書きまたはワープロによるものとする。

6)英語で修士論文•課題研究を提出する場合は、題目提出時に、英語で執筆する旨と英語の題目を届け出なければならない。

3.修士論文・課題研究審査

1)修士論文•課題研究の審査は、当該専攻科目その他関連科目の担当教員のうちから、法学研究科委員会の選任した審査員によって行う。

2)修士論文•課題研究の審査は、提出者との試問によって行う。

3)修士論文•課題研究の評価は、点数によって表示し、100点満点として60点以上を合格とする。

4)審査委員は、修士論文•課題研究の審査結果を速やかに法学研究科委員会に報告しなければならない。

5)審査に合格した修士論文•課題研究は、本学図書館で保管する。要望があれば閲覧対応を行う。

4.修士論文審査基準

法学研究科の修士論文審査基準は、下記のとおりである。

1)テーマの設定が明確であること。

① テーマ選択の理由が明確であること。

② テーマとの関連における問題点の分析•検討視点が明確であること。

2)分析•検討が論理的であること。

3)少なくともテーマに関連する日本語の文献を渉猟し、それらを自己の視点で分析していること。

4)分析視点に何らかの独創性があること。

基本的には、修士論文である限り、上記の基準を満たしていない場合には、修士論文とは認めない。なお、

① 留学生に関して、国際比較の視点が入ることは望ましいが、少なくともその専門領域に関連する日本の問題状況等を十分に把握していることが必要である。

② 博士後期課程に進む学生については、原則として、少なくとも一つの外国語を利用した国際比較研究が必要である。

5.課題研究審査基準

法学研究科の課題研究審査基準は、下記のとおりである。

当該院生の生活上、職業上の問題意識に根ざすテーマを法学的ないし政治学的に考察しようとする研究の場合、その成果は課題研究として提出することができる。ただし、次の基準を満たす必要がある。

1)テーマの設定が明確であること。

① テーマ選択の理由が明確であること。

② テーマとの関連における問題点の分析•検討視点が明確であること。

2)分析•検討が論理的であること。

検索

検索