Need Help?

博士後期課程履修要領ガイド

最終更新日: 2025年1月27日

【1】博士後期課程履修要領

経済学研究科(博士後期課程)で授与する学位

経済学専攻 博士(経済学) Doctor of Economics

1.博士後期課程における履修について

講義を受講し単位修得するには、所定期間に所定用紙で受講する科目を届け出ることが必要です。指導教員、副指導教員((4)参照)と相談の上、修了要件を満たすよう、計画的に履修してください。履修登録は、年1回4月に1年分の登録を行います。登録期間以外の、追加•変更•抹消等はできません。ただし、後期開講科目については、9月に変更することができます。

単位制学費を選択された方は、登録単位数により授業料が決まりますのでご注意ください。

9月入学生については、初回の登録を9月に半期分行い、その後については、4月入学生と同じ登録スケジュールとなります。

授業の登録に際しては、指導教員、副指導教員の署名捺印が必要です。

(1)2024年度履修登録期間

| 4月8日(月)~4月12日(金) | 4月新入生•在学生 |

| 9月中~下旬 | 9月新入生のみ |

(2)2024年度第2学期(後期)登録科目 修正(追加登録・登録抹消)期間

| 9月中~下旬 |

(3)履修辞退制度について

1)履修辞退制度とは、履修登録を行った科目の講義には出席していたものの、「講義内容が自分の希望したものと異なっていた」、「講義についていけるだけの知識が不足している」などの理由から、自分自身の判断により履修辞退の申請をすることができる制度で、登録確認時に行う登録修正とは異なります。

2)一旦申請をした履修辞退は取り下げることができませんが、履修辞退をした科目を次学期以降に履修登録することはできます。

3)履修辞退を申請した場合、その代わりの授業を追加登録することはできません。

4)履修辞退した科目は成績表に表記されます。

5)履修辞退の申請は、経済学部教務課で受け付けます。

6)履修辞退の申請時期は、下記の日程です。

| 学期 | 履修辞退受付期間 |

| 第1学期(前期) | 5月7日(火)~5月10日(金)、5月13日(月)16:00 |

| 第2学期(後期) | 10月21日(月)~10月25日(金)16:00 |

※履修辞退の受付は、上記期間中の窓口開室時間にて行います。

(4)指導教員について

入学後速やかに指導教員を選び、承諾を得たうえで、履修登録の際に所定の用紙で届け出てください。研究上の必要がある場合には、指導教員の助言にもとづき、副指導教員を選ぶことができます。

指導教員の変更を希望する場合は、新旧両教授の承諾を得たうえで、研究科の許可を得てください。

(5)「特殊演習Ⅰ」・「特殊演習Ⅱ」・「特殊演習Ⅲ」(必修科目)について

指導教員が担当する「特殊演習Ⅰ」(1年次)、「特殊演習Ⅱ」(2年次)、「特殊演習Ⅲ」(3年次)は大学院の研究指導において、最も重要な科目です。したがって、必ず全員履修してください。

また、研究における視野を拡げるため、他の特殊演習や修士課程の演習にも積極的に参加してください。

- 指導教員が担当する特殊演習以外の特殊演習に参加した場合、単位認定はされません。

(6)博士後期課程研究発表会(合同演習)について

修士課程「合同演習」と並行して年2回(6月中旬、11月中旬)開催されます。

博士論文を提出するためには、この研究発表会において、合計3回以上の中間発表(研究発表)をおこなうことが必要です。

発表希望者は、所定の期日までに経済学部教務課まで申し出てください。

(7)本研究科修士課程・本学大学院他研究科開講科目(他大学も可)の履修について

1)本研究科修士課程開講科目を受講した場合は、修士課程にて設定している単位数を随意科目扱いとして認定しますが、修了要件単位としては認定しません。

2)大学院他研究科開講科目については、研究科が教育研究上有益と認めた場合、履修できます。

3)科目履修希望者は、指導教員と相談の上、履修登録期間に所定用紙で経済学部教務課まで願い出てください。

(8)学部科目の履修について

経済学部科目の履修を希望する場合、科目等履修生として履修できます。経済学部教務課まで問い合わせてください。

(9)単位の認定と学業成績について

1)1つの授業科目に定められた所定の単位を修得するためには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

- 単位の認定を受けようとする科目について、履修登録をすること。

- その科目に出席し、履修に必要な学修をすること。

つまり、総授業回数の1∕3を越えて欠席した場合は、その科目の単位認定は受けられないことがあります。 - その科目の試験等によって、合格すること。

2)学業成績は100点を満点とし、60点以上を合格、それを満たさない場合は不合格とします。

3)一度合格点を得た科目は、いかなる事情があっても、再度受講及び受験することはできません。

4)履修登録をした科目を受講しなかった場合の評価は0点となります。

5)段階評価と評点の関係は、次のとおりとします。

| 段階評価 | 評点 |

| S | 90点~100点 |

| A | 80点~89点 |

| B | 70点~79点 |

| C | 60点~69点 |

| G | 合格 |

| N | 認定 |

6)成績証明書は、すべて段階評価で表示します。

7)成績の発表は、第1学期(前期)が9月下旬、第2学期(後期)が3月下旬です。

8)成績について疑義がある場合は、必ず所定の「成績疑義申出用紙」に疑義内容を記入した後、経済学部教務課に提出してください。

申し出期間は通知も含め別途連絡します。ただし、授業担当者に直接申し出てはいけません。

なお、成績疑義として受付できるのは、点数を変更するだけの説明が明確にできる場合のみです。

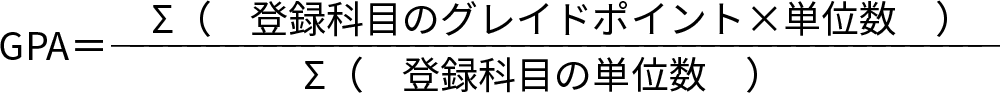

(10)GPA制度について

GPAとは、Grade Point Average(成績加重平均値)のことであり、従来の修得単位数による学修到達度判定に加え、どの程度のレベルで単位を修得したかを一目で表すものとして考えられたものです。

GPAは、各教科の評価点(100点満点)を次表のように換算しなおし、その合計を登録科目の総単位数で割って算出します。

| グレイドポイント | 評点 |

| 4 | 90点~100点 |

| 3 | 80点~89点 |

| 2 | 70点~79点 |

| 1 | 60点~69点 |

| 0 | 59点以下 |

- 随意科目、履修辞退した科目については、ここでいう登録科目には含みません。

- 成績を評価点(100点満点)で評価しない科目は算入しません。

(11)長期履修学生制度について

2014年度入学生からを対象とし、職業を有している等の事情により、通常の修了に係る年限では履修が困難な学生を対象に、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することが出来る「長期履修学生制度」を設けています。

◯対象課程

修士課程及び博士後期課程

◯対象者

長期履修学生となることを希望できるのは、本学大学院研究科に入学する者または在学生(修了年次の者を除く)で、標準修業年限での修了が困難な次のいずれかに該当する者とします。

①職業を有している者

②家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者

③その他当該研究科が相当な事情があると認めた者

※ただし、外国人留学生は対象としません。

◯長期履修期間

長期履修期間は年度を単位とし、修士課程、博士後期課程ともに6年を限度に認めることができます。ただし、休学期間は算入しません。

◯申請期間及び方法

長期履修学生制度を希望する場合は、長期履修開始年度の学年開始1ヶ月前までに教務課に必要書類を提出して下さい。ただし、修了年度の申請は不可です。

◯申請期間の変更

原則、申請のあった履修期間内での履修を求めますが、やむを得ない事情等が発生した場合は、短縮•延長のいずれかの1回に限り変更を認めます。変更を希望する場合は、必要書類を教務課に提出して下さい。なお、変更の申請については、短縮を希望する場合は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前まで、延長を希望する場合は変更前の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行って下さい。

◯審査方法(新規申請及び変更)

提出された申請書類等をもとに、経済学研究科委員会で審査の上決定します。

◯学費等の納入方法

長期履修学生は通常学費を履修期間に応じて均等に分割納入することとなります。

※学費とは別に諸会費が必要となります。諸会費については分割納入にはなりませんので毎年度納入する必要があります。

(12)研究支援・学修支援について

◯学会等研究発表補助

学会等における研究発表に係る費用の一部を補助する制度です。補助限度額は、1回につき1万円を上限としています。

申請の際は、経済学部教務課まで申し出て下さい。

◯コピーカード及び図書カードの支給

研究発表のレジュメや研究用資料の複写のために、コピーカードを支給しています。

また、図書購入補助として、併せて図書カードを支給しています。

◯大学院研究室

各研究科に共同で利用できる大学院研究室を設置しています。

それぞれの各研究科の特性に応じ、必要文献やパソコン等を整備しています。

2.博士後期課程における研究指導について

(1)研究指導スケジュール

※時期の( )内は9月入学生

| 学年•時期 | 内容 | 研究指導概要 | |

| 1年 | 4月 (9月) |

オリエンテーション 研究計画書の提出 |

新入生に対してカリキュラムについての説明。研究計画及び研究指導計画の検討•見直し。 研究計画及び研究指導計画の確定。 研究の進捗状況報告を随時受け、進捗に応じた研究指導。 |

| 5月- (11月-) |

文献や統計資料等の収集 | 研究テーマに即した先行研究文献、統計資料、関連情報等の収集について助言及び指導。 調査等を実施する場合には適切な調査方法について助言及び指導。 |

|

| 6月 (11月) |

合同演習発表 ※指導教員と相談 |

(博士後期課程は合同演習において3回以上発表することが博士論文提出の要件。) | |

| 7月 (1月) |

学修成果報告書の提出 | 学位授与方針に定めた学修成果を把握 | |

| 11月 (6月) |

合同演習発表(推奨) ※指導教員と相談 |

(博士後期課程は合同演習において3回以上発表することが博士論文提出の要件。) | |

| 1月 (7月) |

学修成果報告書の提出 | 学位授与方針に定めた学修成果を把握 | |

| 2年 | 4月 (9月) |

研究計画書の提出 | 研究計画および研究指導計画の確定。 |

| 4月- (9月-) |

研究テーマ、内容の確認と決定 ドラフト作成 |

引き続き文献等収集、調査実施に関する助言及び指導とともに、研究テーマの決定、ドラフト作成にあたっての助言及び指導。 | |

| 6月 (11月) |

合同演習発表 ※指導教員と相談 |

(博士後期課程は合同演習において3回以上発表することが博士論文提出の要件。) | |

| 7月 (1月) |

学修成果報告書の提出 | 学位授与方針に定めた学修成果を把握 | |

| 9月- (4月-) |

研究の推進、論文執筆 | 研究及び論文執筆の進捗状況についての助言及び指導。 | |

| 11月 (6月) |

合同演習発表 ※指導教員と相談 |

(博士後期課程は合同演習において3回以上発表することが博士論文提出の要件。) | |

| 1月 (7月) |

学修成果報告書の提出 | 学位授与方針に定めた学修成果を把握 | |

| 3年 | 4月 (9月) |

研究計画書の提出 | 研究計画および研究指導計画の確定。 |

| 4月- (9月-) |

論文執筆 | 論文執筆の進捗状況についての助言及び指導。 | |

| 6月 (11月) |

合同演習発表 ※指導教員と相談 |

(博士後期課程は合同演習において3回以上発表することが博士論文提出の要件。) | |

| 7月 (1月) |

学修成果報告書の提出 | 学位授与方針に定めた学修成果を把握 | |

| 10月 (4月) |

博士論文題目の提出 | 題目についての助言及び指導、承認。 | |

| 11月 (6月) |

合同演習発表 ※指導教員と相談 |

(博士後期課程は合同演習において3回以上発表することが博士論文提出の要件。) | |

| 11月 (5月) |

博士論文の提出 | 内容についての確認、承認。 | |

| 1月-2月 (7月-8月) |

博士論文の予備審査 博士論文口述試験博士論文の本審査 |

審査委員会(予備審査委員会及び本審査委員会)による審査、及び研究科委員会による判定。 | |

| 3月 (9月) |

学位授与 | 修了要件を満たすことによる修了の認定。 | |

(2)研究計画書

毎年度5月頃(9月入学生は10月頃)までに指導教員と相談のうえ、研究計画書を作成、提出する必要があります。主な内容は以下のとおりです。

- 研究テーマ

- 研究計画

- 研究指導計画 ※指導教員が記入

(3)学修成果報告書

学位授与方針に定めた学修成果を把握することを目的として、各学期の終わり(7月または1月)に指導教員と相談のうえ、学修成果報告書を作成、提出する必要があります。

3.修了要件

2023年度以前入学生は次の4つの条項すべてを満たすこと。

1)次の12単位修得

特殊演習Ⅰ(4単位)、特殊演習Ⅱ(4単位)、特殊演習Ⅲ(4単位)

2)2本以上の論文公表※(経済学研究科紀要『経済研究』を含む)

※学会誌や学術雑誌の掲載決定を証明する書類の提出をもって、論文公表とみなすことができます。(「大学院経済学研究科博士後期課程の修了要件として定められた『2本以上の論文公表』の取り扱いに関する内規」を参照)。

3)合同演習で合計3回以上の研究発表を行うこと(3回以上行うことが博士論文提出の要件)

4)所定の期日に博士論文を提出し、その口述試験に合格すること

※筆記試験を課すこともあります。

合同演習発表時と論文提出時で、論文のテーマが異なる際には、再度の発表を求めることがあります。

2024年度入学生は次の6つの条項すべてを満たすこと。

1)博士後期課程に3年以上在学すること。

2)次の12単位を修得していること。

特殊演習Ⅰ(4単位)、特殊演習Ⅱ(4単位)、特殊演習Ⅲ(4単位)

3)所定の期日に博士論文を提出し、その口述試験に合格すること。

4)博士論文提出時に査読付学術誌(龍谷大学経済学会『経済学論集』を含む)で掲載が許可された論文を1編以上作成していること。なお、共著論文の場合、その執筆に関して主たる貢献をしたものとする。

5)博士論文提出時にそのテーマと専門を同じくする学会で報告を1回以上行っていること。

国費外国人留学生等で学会での報告が難しい場合は研究科委員会が認める代替的な報告会で1回以上報告すること。

6)博士論文提出時に合同演習で合計3回以上の研究発表を行っていること。

※合同演習発表時と論文提出時で、論文のテーマが異なる際には、再度の発表を求めることがあります。

4.博士論文について

(1)提出の手順

博士後期課程在学生の論文提出については、以下の手順を経てください。

1)題目の届出

指導教員の承認を得たうえで、所定の用紙で届け出てください。

- 用紙は経済学研究科ホームページからダウンロードできます。

[題目届提出日]

| 2024年4月12日(金) 9:00~17:00 | 2024年9月修了生 |

| 2024年10月2日(水) 9:00~17:00 | 2025年3月修了生 |

※題目の変更を希望する際は、指導教員の承認を得たうえで、所定の用紙で速やかに経済学部教務課に願い出てください。随時受け付けますが、論文提出後の題目変更はできません。

2)博士後期課程研究発表会(合同演習)での発表

[研究発表会開催日]

| 2024年6月中旬 | 2024年11月中旬 |

3)論文提出

指導教員の承認を得たうえで、審査願(所定用紙)、履歴書(所定書式)、研究業績一覧(様式自由)とともに4部(内、3部は表紙等も含めコピー可)を提出してください。

なお、提出された論文は返却しませんので、提出用の4部とは別に、必ず各自で控えを保存してください。

- 審査願の所定用紙は経済学研究科ホームページからダウンロードできます。

[博士論文提出日]

| 2024年5月20日(月) 9:00~17:00 | 2024年9月修了生 |

| 2024年11月18日(月) 9:00~17:00 | 2025年3月修了生 |

- 経済学研究科ではインターネットによる論文公開を行っています。ついては、電子ファイルもあわせてご提出いただきますよう、ご協力をお願いします。

4)口述試験

実施日については論文提出後に個別連絡します。

なお、口述試験は全て公開形式で実施いたします。

(2)書式

論文要旨・論文共通事項

| 用紙 | A4サイズ、上質紙(白)、黒字印字【感熱紙不可】 |

| 用紙字数・行数 | 40字×30行(1,200字詰) |

| 文字方向 | 横書き |

| 余白 | 上および左右余白20mm、下余白25mm |

| ページ番号位置 | 用紙下中央(底から10mm程度)。 製本時に上下左右それぞれ5mm程度裁断します。 |

| 備考 | 手書きの場合は、A4原稿用紙を使用のこと。縦書き、英文の等の場合も上記に準じます。 |

| 表紙 | 所定の表紙をつけて提出のこと。経済学研究科ホームページからダウンロードできます。 |

| 綴じ方 | 論文要旨、論文を一緒にダブルクリップまたはガチャック等、紙を傷つけない方法で綴じて提出のこと。(ホッチキス、綴じ紐等は使わないでください。) |

| 綴じ順 | 論文要旨の表紙、論文要旨、論文表紙、目次、本文、参考文献目録、付図、付表の順で提出すること。指導教員からの指示があれば、図表は本文中に収録して構わないが、必要字数には算入されないので注意すること。 |

論文要旨(必ず付けること)

| 字数 | 4,000字~8,000字 |

| 表紙 | 所定の表紙を使用すること。経済学研究科ホームページからダウンロードできます。 |

| ページ番号 | 本文とは別に要旨単独のページ番号をつけること。 表紙にはページ番号不要。 |

論文

| 字数 | 制限なし |

| 表紙 | 所定の表紙を使用すること。経済学研究科ホームページからダウンロードできます。 |

| ページ番号 | 必ずつけること。 つけ方については指導教員の指示に従うこと。 |

(3)論文提出後の差し替え・内容変更

提出後の差し替えはできません。論文は大学で保存し、公開されます。ついては、悔いを残すことないよう、十分な推敲を重ねた上で提出してください。

(4)博士論文の保管・閲覧について

提出された論文は大学で、製本•保管し、学内外に公開します。これまでの経済学研究科修了者の論文は深草図書館に保管されています。閲覧希望者は印鑑持参の上、経済学部教務課にて閲覧許可の手続きを行ってください。

(5)大学院経済学研究科博士論文審査基準

博士学位論文は、以下の諸点から総合的に判断し、研究者として自立した研究活動を可能とする学識を有すると認められるもの、ないし高度な専門的業務に従事するための研究活動を可能とする学識を有すると認められるものでなければならない。

- 論文テーマの妥当性

問題意識が明確で、テーマの選択の理由および学術的•社会的意義が認識されていること。 - 論理の一貫性

論文執筆に際して終始一貫した論理が展開されていること。 - 研究方法

研究テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されている。また、資料やデータの取り扱いが妥当で、分析結果の内容や解釈も適切であること。 - 体裁

引用等が適切に処理され、学位論文としての体裁が整っていること。 - 先行研究との関連性

テーマに関連する内外の文献および先行研究を渉猟し、それらを自己の視点で分析していること。 - 独創性

テーマや問題設定、研究方法、結論等に高い独創性が認められていること。 - 専門性

当該研究分野に関する高度な専門知識を有し、これらを活用したものであること。 - 広汎性

当該研究分野に関連する諸領域に関して幅広い基礎知識を有し、現代社会の要請にも配慮したものであること。

5.単位取得満期退学後の学位論文提出について(2019年度以降入学生)

所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学した者は、学位論文提出のためにさらに入学を願い出ることができます。ただし、さらに入学できる期間は、退学した翌学期から起算して5学期を超えることはできません。

その場合の学費は、論文審査在籍料(30,000円)のみとします。

なお、単位取得満期退学後の学位論文の提出については、大学院学則(第29条第3項、第38条第10項)および学位規程(第4条第1項)に定められています。

6.研究生・特別専攻生について

博士後期課程単位修得満期退学後も博士論文作成のため継続して研究指導を希望する場合は「研究生」として、また、博士後期課程修了後も継続して研究指導を希望する場合は「特別専攻生」として、経済学研究科に籍を置くことができます。ただし、2019年度以降入学生は、「研究生」として課程博士の学位を取得することはできません。「研究生」をお考えの場合は、必ず経済学部教務課にご相談ください。

なお、特別専攻生の通算在籍期間の上限は5年です。

期間:1学期間または1学年間(研究生は通算3年まで更新可)

研修費:10,000円(1学期分)

出願期間:2月下旬および9月中旬

- 詳細については、「特別専攻生規程」および大学院学則第9章の2をご確認ください。

【2】博士後期課程開設科目

| 授業科目 | 単位 |

|---|---|

| 特殊演習Ⅰ | 4 |

| 特殊演習Ⅱ | 4 |

| 特殊演習Ⅲ | 4 |

検索

検索