Need Help?

経営学科専攻科目の教育目的および履修方法

最終更新日: 2025年4月7日

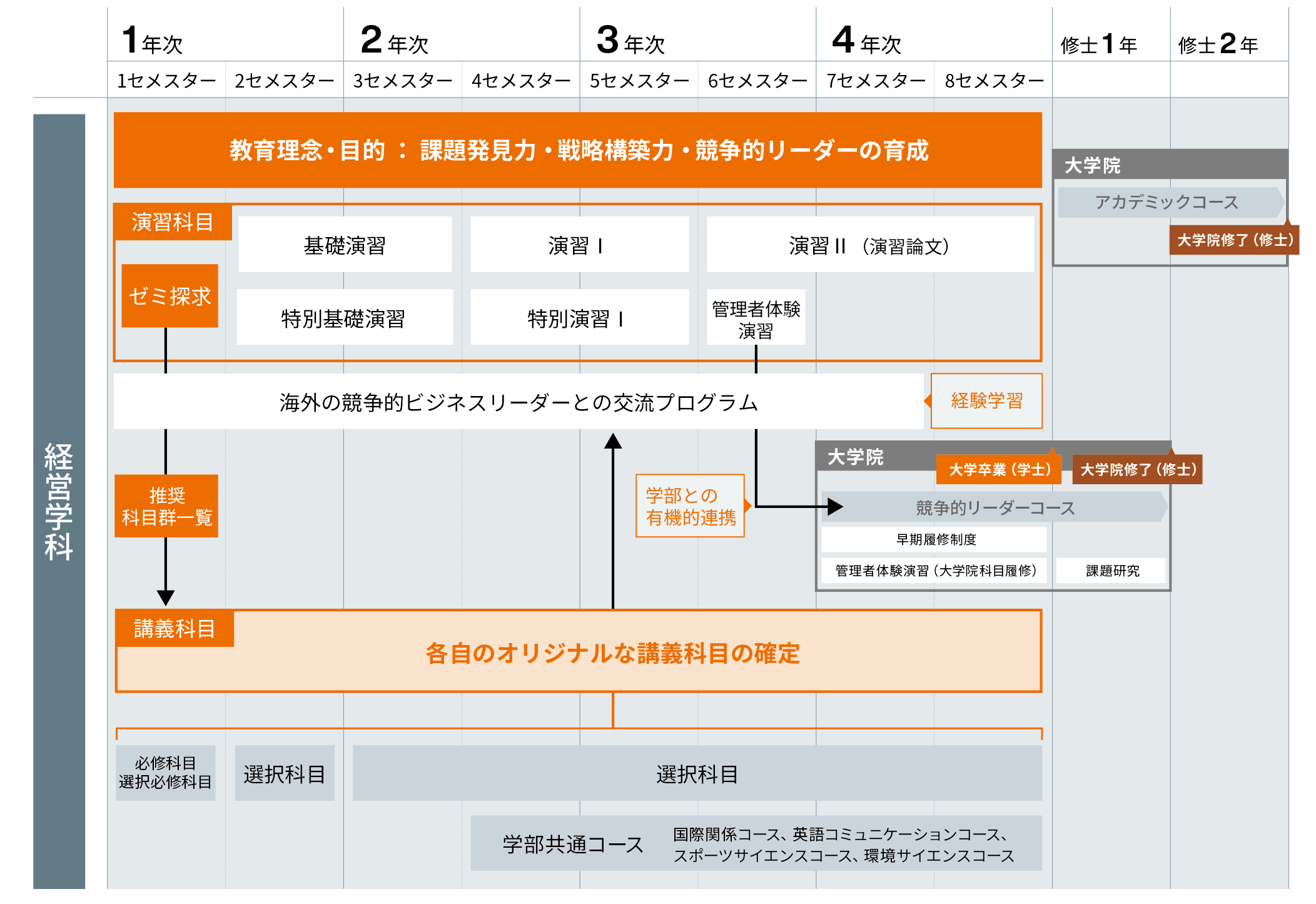

【1】経営学科の教育理念・目的

経営学科の教育理念・目的は,建学の精神の理解を基礎にしつつ,チームの課題を発見し,コミュニケーション能力を構成する人間特性を使い分けながら,情報の分散的収集・共有・組み替えを行い,解決戦略を創発できる競争的リーダーの育成にあります。

ここでいう「コミュニケーション能力を構成する人間特性」とは,ストレス耐性,実行力,発信力,傾聴力,論理性,共感性,応答力,創造力などを指し,社会人基礎力(経済産業省),競争力人材(経団連),非認知能力(文部科学省)などとも表現されるものです。これらの人間特性が求められるのは,新奇性のある戦略を構築するための条件(情報の分散的収集・共有・組替)を満たすのに必要だからです。

上記の能力獲得を目指して,経営学科では以下のようにカリキュラムが体系的に組み立てられています。

【2】カリキュラムの軸としての演習科目

専攻科目とは,経営学・会計学・経営情報学における個別領域を専門的に学修する科目のことです。専攻科目は「演習科目(ゼミナール)」(以下,ゼミと表現)と「講義科目」とに分かれています。経営学科では,学科の教育理念・目的(上記の【1】)で提示している能力を,ゼミという場で,長期的かつ経験的・体験的学びを通じて養成する,と考えており,あくまで講義科目は,ゼミで使う個別の専門知識を獲得する場である,と位置づけています。

すなわち,ゼミが,メインの,能力を向上させる「経験学習」の場という位置付けで,講義科目は,ゼミで扱う専門知識を獲得してくるサブの位置付けとなっています。

経営学科では,ゼミ体系が「ゼミ探求」「基礎演習」「特別基礎演習」「演習Ⅰ」「特別演習Ⅰ」「演習Ⅱ」「管理者体験演習」で構成されています。「特別基礎演習」「特別演習Ⅰ」は,別の名称になっていますが,それぞれ「基礎演習」と「演習Ⅰ」が週1回ではなく,週2回あるという意味です。競争的リーダーをゼミで養成するためには,チームメンバーのコミュニケーションの機会を量的にも質的も増大させる必要があることを考慮して,週に複数回設置してあります。なお,すべての教員が週2回のゼミ方式を採用しているわけではなく,あくまで教員の選択制になっているので,詳しくは「ゼミ探求」や「演習ガイド」を通じて,学生自身で情報収集して,ゼミ選択をしてください。

本格的なゼミは第2セメスターの「基礎演習」から始まります。皆さんは,入学時にはまだ自分がどういう領域に興味があり,どういう教員がどういう仕組みでゼミを展開しているのかわかっていません。

そこで,まず,入学時の第1セメスターには「ゼミ探求」が開講されています。入学開始時から,学生は各教員のゼミに関する説明や1学年上の「基礎演習」に体験的に参加するなどして,自分の興味や各教員のやり方といった情報を主体的に獲得し,自分が集めた情報を通じて,自らが所属するゼミを主体的に選択する制度です。期間は4月から6月まで3ヶ月あり,やり方によってはすべてのゼミの説明を見て回ることもできます。7月からのゼミ選考へのエントリーは「ゼミ探求」を経ていることから,第1志望のゼミのみのエントリーとなります。

どういう講義科目を取得するべきなのかも,ゼミ選択を軸に決まっていく仕組みになっています。入学時に,各ゼミ担当者が自分のゼミで活動をするうえで必要な専門的な知識をどの講義で獲得することができるのかを書いた「推奨履修科目」の冊子が配布されます。

「ゼミ探求」でゼミ説明を聞いたり,ゼミを見学しながら入りたいゼミを特定していくと,その担当教員が推奨している科目群が決まりますから,学生がゼミを主体的に選ぶと,どの科目をどの順番で修得するべきなのかが判明することになります。皆さんの主体的・能動的なゼミ選択が,自分自身の,個々人のオリジナルな講義科目の取得体系を示してくれることになるわけです。

高校までの授業形態と最も異なり,最も大学らしいといえるものが少人数のゼミです。教員が一方的に展開する「講義科目」とは正反対で,基本的には所属学生が中心になって,運営されるものです。ゼミは必修科目ではありませんが,ゼミに所属しなければ「演習論文」を執筆できません。ゼミを主体的に選んで履修することを,経営学科では積極的に推奨しています。

課題発見力・戦略構築力・競争的リーダーの育成という理念・目的は学科の共通コンセプトであるので,どのゼミに所属することになっても各教員はそれをある程度意識していますが,より直接的にゼミの展開・運営方式まで競争的リーダーに必要な人間特性の養成を意識しているゼミとして,「合同型演習」があります。

この合同型演習のみ,第6セメスターになった段階で,従来の「演習Ⅱ(8単位)」以外に「管理者体験演習」(2単位)が追加設定されます。このゼミは,第6セメスターの時期に,下級生ゼミの「管理者」として派遣され,下級生たちのチームワークがより活性化するような「管理活動(コーチング)」を担当教員と基礎演習生との間に入って展開することで,「管理者の視点」を,体験的・経験的学習を通じて獲得しようというものです。第6セメスターの最後に,体験的に展開した管理活動に関する報告会(合同報告会)を行います。合同型演習以外の「演習Ⅱ」に加えて,「管理者体験演習」が追加的単位として付与されます。

また,管理者体験演習は,後の【7】で詳しく説明する大学院の「競争的リーダーコース」と接合しており,早期履修制度を活用して5年間で大学院の修士号まで取得できる独自制度にエントリーするための要件となっています。大学院「競争的リーダーコース」に関しては,【7】を参照してください。

〈演習論文を書こう〉

「演習」自体が必修ではないため,演習論文の提出も必須ではありません。しかし,演習論文は大学での学修の「総決算」です。自ら調べて,自らの考えを,論理的に,自らの言葉で表現することは,資料の調べ方や論理的な文章の書き方を身につけることとともに生涯忘れない知識となるでしょう。

論文のテーマの探索,既存研究の調査,資料を調べる方法,集めた情報の取捨選択,論文の論理展開の構築,論理的文章の執筆など,社会人になってからも求められる能力です。経営学部経営学科では,演習論文をできるだけ執筆することを推奨しています。なお,「演習Ⅱ(8単位)」は演習論文を提出しなければ付与されません。

【3】講義科目

演習科目のところで述べたように,経営学部経営学科ではゼミ選択を通じて,オーダーメイド的に学生個々人の講義科目の体系が決まります。人によっては,各コースをオーバーラップして修得することもできます。また,ゼミとは切り離して,興味のある領域を学びたい人のためにも,領域別にコースが分かれており,セメスター毎に難易度が増し,段階的に専門領域を学べるようにも配置されています。

■第1セメスター配置科目

経営学・会計学・経営情報学とはどんな学問なのか,どのようなテーマを学修するのかをできるだけ具体的にイメージしてもらい,経営学・会計学・経営情報学に親しんでもらうことが目的です。

第1セメスターでの学科専攻講義科目は6科目です。「簿記入門」のみ必修であり,残り4科目以上を選択必修科目から取得することが卒業の条件となります。

簿記入門(必修),経営学基礎論,企業と社会,国際経営入門,入門ファイナンス,経営情報学Ⅰ

■第2セメスター配置科目

経営学・会計学・経営情報学には幅広くさまざまな学問分野があります。それぞれの分野ごとにその入門的な科目を配置し,みなさんに経営学・会計学・経営情報学の基礎的な知識を修得してもらうことが大きな目的です。

■第3セメスター配置科目

第3セメスターでは,卒業までの学修目標を意識し,多様な学問領域の中から自分に適した方向を探すことを目的としています。第3セメスターでの学部専攻の講義科目は,選択科目です。

(注)第3セメスターに開設される選択科目は,「専攻科目一覧」を参照してください。

第3セメスター以後の講義科目も,ゼミ選択によって,どの順番でどの科目を取得していくのかは指導教授と相談の上,「ゼミ探求」で配布される「履修推奨科目一覧」を参照しながら,計画的に履修してください。

【4】経営学科科目一覧

演習科目

| 授業科目名 | 単位数 | 配当セメスター | グレイドナンバー | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | |||

| ゼミ探求 | 2 | ○ | 100 | |||||||

| 基礎演習 | 4 | ○ | 200 | |||||||

| 特別基礎演習 | 4 | ○ | 200 | |||||||

| 演習Ⅰ | 4 | ○ | 400 | |||||||

| 特別演習Ⅰ | 4 | ○ | 400 | |||||||

| 演習Ⅱ | 8 | ○ | 400 | |||||||

| 管理者体験演習 | 2 | ○ | 500 | |||||||

必修科目

| 授業科目名 | 単位数 | 配当セメスター | グレイドナンバー | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | |||

| 簿記入門 | 2 | ○ | 100 | |||||||

選択必修科目

| 授業科目名 | 単位数 | 配当セメスター | グレイドナンバー | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | |||

| 経営学基礎論 | 2 | ○ | 100 | |||||||

| 企業と社会 | 2 | ○ | 100 | |||||||

| 国際経営入門 | 2 | ○ | 100 | |||||||

| 入門ファイナンス | 2 | ○ | 100 | |||||||

| 経営情報学Ⅰ | 2 | ○ | 100 | |||||||

経営(マネジメント)コース専攻科目

| 授業科目名 | 単位数 | 配当セメスター | グレイドナンバー | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | |||

| 経営管理論 | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 経営組織論 | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 経営戦略論 | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 人的資源管理論 | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 経営思想を知る | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 観光経営論 | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 生産管理論 | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 中国ビジネス論 | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 企業統治論 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 経営意思決定論 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 国際経営戦略論 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 組織行動論 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 社会的企業論 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 産業技術論 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 産業技術史 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 企業倫理論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| イノベーションマネジメント論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 組織学習論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 経営学原理 | 2 | ○ | 500 | |||||||

| 国際比較経営論 | 2 | ○ | 500 | |||||||

| 企業文明論 | 2 | ○ | 500 | |||||||

| 競争的ビジネスリーダー交流プログラムA | 6 | ○ | 200 | |||||||

| 競争的ビジネスリーダー交流プログラムB | 4 | ○ | 200 | |||||||

会計コース専攻科目

| 授業科目名 | 単位数 | 配当セメスター | グレイドナンバー | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | |||

| 初級商業簿記 | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 中級商業簿記 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級商業簿記 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 財務会計入門 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 財務会計論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 連結会計論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| キャッシュフロー会計論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 国際財務報告論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 工業簿記 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 原価計算論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 管理会計論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 会計監査論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 財務諸表分析入門 | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 財務諸表分析 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| コーポレートファイナンス入門 | 2 | ○ | 200 | |||||||

| コーポレートファイナンス | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 企業評価論 | 2 | ○ | 500 | |||||||

| 法人税法 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 所得税法 | 2 | ○ | 400 | |||||||

経営情報コース専攻科目

| 授業科目名 | 単位数 | 配当セメスター | グレイドナンバー | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | |||

| 経営情報学Ⅱ | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 経営情報システム論 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 経営情報活用論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 経営科学 | 2 | ○ | 500 | |||||||

| 経営データ分析Ⅰ | 2 | ○ | 200 | |||||||

| 経営データ分析Ⅱ | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 経営データ分析Ⅲ | 2 | ○ | 500 | |||||||

| ビジネスプログラミング | 2 | ○ | 300 | |||||||

| プログラミングⅠ | 2 | ○ | 400 | |||||||

| プログラミングⅡ | 2 | ○ | 500 | |||||||

特別講義

| 授業科目名 | 単位数 | 配当セメスター | グレイドナンバー | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | |||

| 特講・競争的ビジネスリーダー交流プログラム(国内) | 4 | ○ | 200 | |||||||

| 特講・グローバルリスクマネジメント | 2 | ○ | 500 | |||||||

教職課程科目

| 授業科目名 | 単位数 | 配当セメスター | グレイドナンバー | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | |||

| 企業システム論 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| マーケティング論 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| グローバルビジネス | 2 | ○ | 300 | |||||||

| ビジネスヒストリーA | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 経営立地論 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 社会データ分析 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| ビジネスヒストリーB | 2 | ○ | 400 | |||||||

| グローバルマーケティング | 2 | ○ | 400 | |||||||

| アジア企業経営論 | 2 | ○ | 500 | |||||||

| 経済原論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 政治学原理 | 4 | ○ | 500 | |||||||

| 職業指導 | 4 | ○ | 500 | |||||||

両学科共通

| 授業科目名 | 単位数 | 配当セメスター | グレイドナンバー | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1セメ | 2セメ | 3セメ | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ | 8セメ | |||

| 情報リテラシー | 1 | ○ | 100 | |||||||

| スポーツと経済 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| スポーツマネジメント論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| スポーツ政策論 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| スポーツマーケティング論 | 2 | ○ | 500 | |||||||

| Global Understanding and Communication | 4 | ○ | 500 | |||||||

| 統計学 | 4 | ○ | 200 | |||||||

| ファイナンス理論 | 4 | ○ | 400 | |||||||

| アジア経済論A | 2 | ○ | 400 | |||||||

| アジア経済論B | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 中国経済論A | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 中国経済論B | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 国際金融論 | 4 | ○ | 400 | |||||||

| 商法 | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 民法 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 会社法 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 労働法 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 経済法 | 2 | ○ | 500 | |||||||

| アジア政治論 | 4 | ○ | 400 | |||||||

| 京都市の産業と産業政策 | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 上級外国語A(ドイツ) | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級外国語B(ドイツ) | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 上級外国語C(ドイツ) | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級外国語D(ドイツ) | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 上級外国語A(フランス) | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級外国語B(フランス) | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 上級外国語C(フランス) | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級外国語D(フランス) | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 上級外国語A(中国) | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級外国語B(中国) | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 上級外国語C(中国) | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級外国語D(中国) | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 上級外国語A(スペイン) | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級外国語B(スペイン) | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 上級外国語C(スペイン) | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級外国語D(スペイン) | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 上級外国語A(コリア) | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級外国語B(コリア) | 2 | ○ | 400 | |||||||

| 上級外国語C(コリア) | 2 | ○ | 300 | |||||||

| 上級外国語D(コリア) | 2 | ○ | 400 | |||||||

| キャリア実習・実習指導 | 2 | ○ | 100 | |||||||

| キャリア実習・実習指導(大学コンソーシアム京都) | 4 | ○ | 400 | |||||||

| 特別講座 | 12 | – | ||||||||

【5】その他履修についての注意事項

- 「上級外国語A,B,C,D」は各々8単位まで学科選択科目として卒業要件単位に算入できます。詳細は,「選択外国語科目の履修」を参照してください。

- 学部共通コース以外の学生が,学部共通コース科目を履修することは原則としてできませんが,特別に許可された場合にかぎり,随意科目(卒業要件単位に算入できない)扱いとして,受講することはできます〈外国語セミナーを除く〉。学部共通コース科目の履修を希望する場合は,人数調整の必要があるので事前に経営学部教務課へ相談に来てください。ただし,スポーツサイエンスコースの次の4科目(「スポーツマーケティング論」,「スポーツマネジメント論」,「スポーツ政策論」,「スポーツと経済」)のうち,4単位まで学科選択科目として卒業要件単位に算入できます。

- 経営学特別講義は,8単位まで学科選択科目として卒業要件単位に算入でき,これを超えたものは随意科目扱いとなります。なお,原則として単年度開講のため,次年度開講予定は未定です。

- 専攻科目で,それぞれの分野の卒業要件単位数を超えて修得した場合,次の表のとおり単位集計します。

| 集計分野 | 超過科目の取り扱い |

|---|---|

| 学科必修科目 | |

| 学科選択必修科目 | 超過分の単位は学科選択科目へ |

| 学科選択科目 | 超過分の単位はフリーゾーンへ |

| フリーゾーン |

【6】競争的ビジネスリーダー交流プログラム(サマーセッション)

このプログラムは,学生が協働(チームワーク)を通じて,競争的ビジネスリーダーが必要とされる能力とは何であるのかに関するパワポを作成した上で,実際のビジネスリーダーにプレゼンを行い,ディスカッションを通じて,リーダーシップの具体的内容を学修するものです。具体的にはサマーセッションの時期に,おおよそ以下のように展開されます。

- 戦略論・感情知能理論・創造的発想法・経験学習論といった文献を使いながら,担当教員らの指導の下で,協働して分散的に情報収集・情報共有した上で,発表する企画案を構想し,パワポ作成をする

- 社長をはじめとする経営幹部層や現場管理者らに対して,各階層におけるビジネスリーダーが要求される能力・人間特性に関する報告を行し,ディスカッション(座談会)を行う

- ビジネスリーダーらからの返答を元に,ビジネスリーダーが要求される能力と報告パワポ作成時までに自分たちが問われた能力との類似性を,学生たちで批判的に吟味し,相互フィードバックを行う

訪問先の企業は,年度毎に変更され,業種も多岐にわたり,大企業から中小企業まで,国内企業だけでなく海外に進出している日本企業へのビジネスリーダーへのインタビューも行っています。

このプログラムに参加して獲得を期待できる効果は,年次の違う学生ともチームを組んで協働しますので,協働プロセスの中で,自分たち自身が新奇性ある企画構築上で必要な能力が問われます。さらに,実際に競争的リーダーへの発表と質疑応答を行いますから,競争的リーダーに必要な能力・人間特性が何であるかを,知識としても,経験・体験としても,学べる枠組になっています。

プログラムの担当者らによって,業種が何か,訪問先が国内企業か国外企業か,サマーセッション前の事前学修がいつから開始されるのかなど,年度毎に変わります。詳しい説明会が毎年3月から4月の履修登録時期になされますので,興味のある学生は説明会に必ず参加してください。

夏のサマーセッションの枠で展開される科目であり,1の部分を事前学修として行い,2,3が現地学修となります。事前学修と現地学修全部で4単位もしくは6単位で(担当教員によって異なります),履修登録制限外の科目となっています。履修登録は1年生から4年生までが可能となっています。

低年次生は今後の自分が大学時代に獲得すべき能力が何であるのかをイメージできますし,高年次生は就活時にも問われる能力の再確認になります。

【7】大学院「競争的リーダーコース」との接合

経営学科には,早期履修制度(下記の【8】を参照)を活用して,大学院の「競争的リーダーコース」に進学できる仕組みが設置されています。大学院の「競争的リーダーコース」は,経営学科に所属する学生の内部進学用に設置されているもので,学科の教育理念である「競争的リーダーの育成」とコンセプトを共有しています。

通常の大学院の場合,4年間の学部以後に,2年間の修士課程が必要ですが,このコースは,学部の4年時に,早期履修制度を活用して,修士1年次に取得できる大学院の科目を学部4年次の時期に先取りして履修するものです。このことで,大学院1年分を実質的に短縮させることができ,学部からトータル5年間で学士と修士の二つの学位を取得できます。

具体的なこのコースでの学修内容は以下の通りとなっています。

- 学部4年の時期に,管理者体験演習(学部3年後期)でやっている下級生への管理者活動を,1年間追加的に展開することで,トータル1.5年間,管理者に必要な人間特性を学ぶ

- 1.5年間の管理者活動の体験をもとに,課題研究として,新卒採用制度や管理者養成研修制度の試案などの論文執筆を目指す

修了後の学生の就職先は,大手企業の法人営業部門や人事部門をターゲットにしています。競争的ビジネスリーダーを目指す学生は,1年次から大学院「競争的リーダーコース」も視野に入れてみてください。

【8】経営学科生の大学院経営学研究科科目早期履修について

龍谷大学経営学研究科では経営学部生の大学院科目早期履修制度を導入しています。

この制度は,本学経営学部卒業年次生のうち,本学大学院経営学研究科へ進学する者で,特に優秀で勉強意欲の旺盛な者に対する教育上の特例措置として,学士課程における修学に支障のない範囲で,本学大学院経営学研究科科目の履修を認めるものです。学部段階で,大学院の教育・研究環境に触れるとともに,学部と大学院の接続した教育を展開することにより,学部生の研究意欲の向上をはかることを目的としています。

「経営学部学生の大学院経営学研究科における科目履修に関する内規」に基づき,下記の通り経営学部生の大学院科目早期履修の申請を受け付けますので,希望者は所定の期間に必要な手続きを行ってください。

記

1. 申込資格

以下の3点を全て満たす者を対象とします。

- 経営学部の卒業年次生であること

- 3年次終了段階で,卒業要件となる単位を110単位以上修得していること

- 大学院経営学研究科が実施する以下の入学試験に出願を予定している者

学内推薦入学試験(11月実施) - 経営学科における応用演習(管理者体験演習)を修得済みであること

2. 申込手続

- 研究計画および志望理由書の提出

ポータルを通じて資料(①「志望願書」,②「演習論文」,③「指導教員推薦書」)を受け取り,受付期間に必要書類を提出してください。

【資料配付】3月上旬 : ポータル

【受付締切】3月下旬

【提出書類】①「志望願書」,②「演習論文」,③「指導教員推薦書」

※提出書類には,ゼミ(演習論文)担当教員【指導教員】の推薦・署名・擦印が必要です。 - 受講者の選考

提出書類をもとに受講者の選考を行います。 - 受講許可発表日

4月上旬 ポータルサイト

3. 履修許可について

大学院科目の履修許可を受けた者が,要件に定める大学院入学試験で不合格となった場合,または入学手続きを所定期間に行わなかった場合には,許可を取り消します。

4. 費用について

科目等履修審査料,科目等履修許可料,及び科目等履修料等の学費は,「学費等納入規程」の規定に基づき,免除します。

5. 単位認定について

履修許可を受けた者が,許可された大学院科目について60点以上の成績評価を得た場合には,所定の単位を与えます。ただし,当該科目の単位は,経営学部の卒業要件単位には含みません。

本制度により修得した単位については,経営学研究科に正規学生として入学した際に,龍谷大学大学院学則第9条の2を適用し,大学院科目として単位認定します。

【9】その他の教育課程・教育プログラム

経営学部「データサイエンス・AI応用基礎プログラム」

経営学部では,文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)」に準拠した教育プログラムとして,「データサイエンス・AI応用基礎プログラム」を展開しています。

詳しくは,特設ページをご確認ください。

RISE Programの単位認定

RISE Programで修得した単位は,5-weekプログラムは,「教養選択科目」として6単位まで,Semesterプログラムは,「必修語学科目」や「教養選択科目」として18単位まで認定します。RISE Programの単位認定について不明な点がある場合,経営学部教務課までお問い合わせください。学部共通コースの単位認定については,教学部にお問い合わせください。

留学期間中のゼミの取り扱い

留学する時期や期間によって,ゼミの履修可否が変わります。詳しくは,ゼミ担当教員および経営学部教務課にお問い合わせください。

【10】演習論文提出要領(4年次生)

- 演習論文を提出しなければ,演習Ⅱの単位は修得できません。

- 対象:演習Ⅱ受講者全員。

- 論文題目提出:7月中(予定)に,各演習のmanabacourse等より提出(原則として変更は認められません。提出期間は,ポータルサイトおよびmanabaコースニュースでお知らせします)。

- 論文提出:1月上旬(予定),10月頃演習担当者より提出方法についての説明があり,指定された方法で提出。(提出日等は,ポータルサイトおよびmanabaコースニュースでお知らせします)。

- 論文提出要領

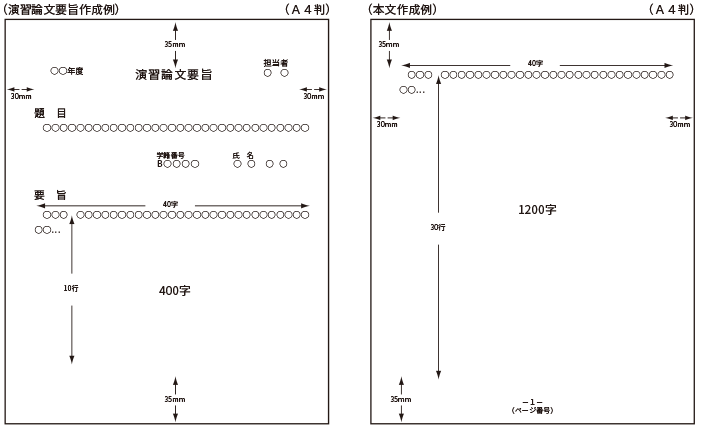

できるかぎり次の要領にしたがって,演習論文要旨,目次,本文,脚注,参考文献リストをパソコンにて作成してください。

1)用紙の種類:普通紙

2)用紙サイズ:A4判(縦置き)

3)印刷方法:片面印刷

4)印字の要領:

①演習論文要旨(下図の「演習論文要旨作成例」参照)

- a.記載事項:提出年度,担当者名,題目,学籍番号,氏名,要旨

- b.印字方向:横書き

- c.要旨字数:400字以内(40字/行×10行),1枚

- d.上下,左右の余白

上下余白:35mm,左余白:30mm,右余白:30mm - e.文字サイズ,フォント:指定なし

- 注:副題を追加・変更する場合は,必ず担当教員の確認をしてもらってください。

②本文(下図の「本文作成例」参照)

- a.印字方向:横書き

- b.1ページの字数:1200字(40字/行×30行)

- c.上下,左右の余白:

上下余白:35mm,左余白:30mm,右余白:30mm - d.文字サイズ:10.5ポイントを標準的なサイズとする。

- e.本文のフォント:指定なし

- f.頁数:本文の各項のフッター中央部に“ページ数”を印字すること(ただし本文以外には不要)。

- g.原則として,禁則処理をすること。

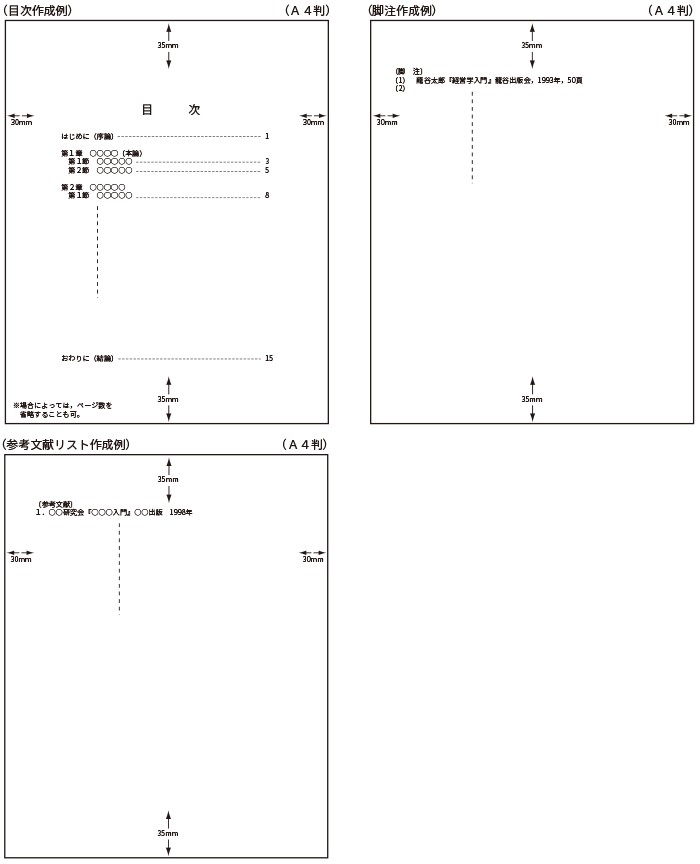

③目次,脚注,参考文献リスト(下図の「目次作成例」,「脚注作成例」,「参考文献リスト作成例」参照)

- a.印字方向:横書き(それぞれ本文と別の用紙に印字すること)

- b.上下左右の余白:

上下余白:35mm,左余白:30mm,右余白:30mm - c.字数,文字サイズ,フォント:指定なし

- d.目次は論文の最初につけること。

- e.参考文献リストは本文の最後にまとめて記載することが望ましい。

④本文の提出枚数

- 10枚(12,000字)以上16枚(20,000字)程度(本文のみの枚数であって,目次,参考文献リストは除く)。なお,16枚を超える場合は,必ず担当教員の確認をしてもらってください。

- 注:複数名が共同で論文を作成する場合,以下の要領にしたがってください。

- a.演習論文要旨:各々提出してください。なおその際は,共同執筆者の氏名を本人氏名欄の下に明記してください。

- b.本文の提出枚数は各々が上記枚数を満たさなければなりません。また,執筆担当部分を目次の余白に明記してください。

- c.論文提出:1部で可。ただし,共同執筆者全員で代表して提出する人を決めてください。

■演習論文を書くために

(1)演習論文について

本学部における演習論文とは演習を履修し,2年間の研究成果をまとめ,所定の規定,手続きによって指導教授に提出するものです。なお,演習は演習論文を提出したうえで,さらに教授の評価を得ることによって単位が認定(修得)されます。それゆえ,以下の説明を参考にし,独創的で内容ある演習論文を作成してください。

(2)演習論文を作成するために

1)題目(テーマ)の選定

演習論文を書くために,まず,あらかじめ題目を選定せねばなりません。題目は演習で勉強していることやそれに関する内容,自分が本当に興味を抱いていることにもとづいて選定するのが良いでしょう。指導教授の適切な助言を得て,自分が最も関心を持つ内容を正確に表現するような題目を選定することが必要です。

2)資料の収集

題目が決定すれば,それに関係する適切な資料を検索・収集する作業に入ります。この作業は主に2つの方法があります。第1は題目に関係のある何冊かの書物を精読し,その中に出てくる資料をメモし,それらを検索する方法です。第2は最初から題目に関係のある資料を「文献目録」から検索する方法です。これらの方法によって,まず自分の題目にあった参考資料を図書館,社会科学研究所資料室で的確かつ迅速に収集することが必要です。また,インターネットを利用した資料収集も有効です。

(3)演習論文を書くために

1)論文の構成

さて,整理し,精読した資料をもとに,論文を組み立てる作業に入ります。論文はまず,問題提起があり,それを本文で立証し,結論を持った構成でなければなりません。それゆえ,一般的には論理の構成を序論,本論,結論とするのが基本のかたちです。序論では問題提起を行い,論文の概要や目的を明らかにし,できるだけ簡単に要領よくまとめねばなりません。本論は論文の論理展開の中心部分ですから,序論での問題提起を各章節を通じて,さまざまな角度,視点から具体的に論理を展開しなければなりません。結論は締め括りの部分であり,自分の積極的,かつ独創的な考えを示すことが必要です。

2)論文の推敲と表現

論文の構成が定まれば,いよいよ執筆に取りかかる作業へ移ります。一般に,文体は「~である」調が基本であり,平明な表現で,誤字や間違った言葉の使い方に極力注意し,用語の吟味にも気を配る必要があります。また,何度か読み返し,推敲を重ねることも必要です。

(4)演習論文を書くための留意点

1)図や表を使用する場合,出典を明らかにし,通し番号(例えば図1,表1など)をつけること。

2)論文の最初に目次をつけること。

3)論文の中で他人の論文や著書から引用した時は,必ず引用部分とその文献を明示すること。ことわりなしに引用すること(そのまま写すこと)は,窃盗と同じ罪をおかすことなので厳に慎むこと。

4)引用の仕方はそのまま引用する場合は,邦文では「」,欧文では“”を用い,その右肩に注番号(例えば(1))をつけ,脚注で出典を明らかにすること。

5)邦文の引用文献の書き方は次のようにすること。

- 単行書:著者名,書名,発行所,発行年,引用のページ

例:龍谷太郎『経営学入門』龍谷大学出版会,1993年,50ページ - 論文:著者名,論文名,雑誌名,巻号,発行年月,引用のページ

例:龍谷太郎「日本的経営について」『経営学論集(龍谷大学)』第29巻第2号,1993年4月,60ページ(なお複数ページにわたる場合は,60~62ページとすること)

6)欧文の引用文献の書き方は次のようにすること。

- 単行書(邦訳のない場合):著者名,書名,発行所,発行地,発行年,引用ページ例:Taro Ryukoku, Japanese Management, Ryukoku University Press,Kyoto,1983,pp.25-28.(引用が1ページだけの場合は,例えばp.25とする。)

- 単行書で邦訳のある場合には上述の単行書のあとに括弧して次のように書くこと。

(龍谷太郎訳『日本的経営』龍谷大学出版会,1983年,25~28ページ)

7)引き続き,また重ねて引用する文献名は邦文の場合,同上ないし前掲書とし,欧文の場合はibid,ないしop.cit.,と略してもよい。ただし,前掲書(op.cit.,)の場合は引用ページを書くこと。

8)演習論文を作成する際に使用した参考文献は,論文の最後に邦文の場合は著者名の五十音順に,欧文の場合はアルファベット順に書くことが望ましい。

〈付録〉演習論文を書くための参考文献

- 龍谷大学社会科学研究所『経済・産業情報ガイド』1992年

- 木村時夫『実例リポート・論文の書き方』南雲堂,1979年

- 杉原四郎,井上忠司,榎本隆司『研究レポートのすすめ―卒論・ゼミ論のまとめ方-』有斐閣,1979年

検索

検索