Need Help?

教育課程(博士後期課程)

最終更新日: 2025年2月21日

博士学位取得のためのガイドライン

1.国際学研究科(博士後期課程)で授与する学位

博士:

国際文化学< Doctor of Intercultural Communication >

グローバルスタディーズ< Doctor of Global Studies >

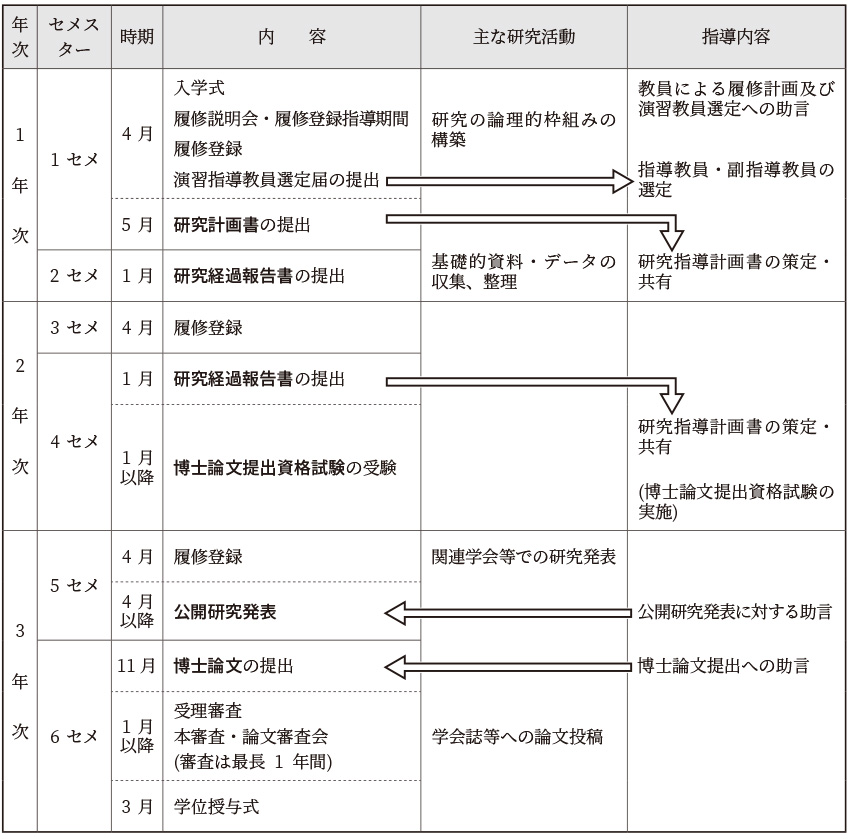

2.学位授与までのプロセス

博士後期課程学位授与までのプロセス(研究指導・審査スケジュール)

3.博士後期課程に関するスケジュール

(1)演習指導教員選定届【第1セメスター】

国際学研究科では、学生の多様なニーズに対応できるよう、主指導教員と副指導教員による複数指導体制を整備しています。学生の皆さんが多角的な視野から主体的に学びや研究を深めていけるよう指導教員が中心となりサポートしていきます。

第1セメスター履修登録の際に「演習指導教員選定届(主指導教員と副指導教員)」を提出してください。選定届を提出する前に、必ず主・副指導を希望する当該教員に相談し、了承を得ておく必要があります。

「演習指導教員選定届」に記入した教員が各セメスター(第1~第6セメスター)の演習指導教員になります。

(提出期間)

2024年4月入学生:2024年4月1日(月)~4月5日(金)

2024年9月入学生:2024年9月下旬(詳細日程は別途掲示します)

(2)研究計画書の提出【第1セメスター】

博士論文の作成に関する研究計画書について、第1セメスターの定められた期間内に提出してください。

(提出期間)

2024年4月入学生:2024年4月8日(月)~4月19日(金)

2024年9月入学生:2024年9月30日(月)~10月11日(金)

研究指導上、第1セメスターでの提出がおこなえない場合は、指導教員から別途指示を受けた期間に提出してください。

(3)研究経過報告書の提出【第2・第4セメスター】

博士後期課程における1年間の研究経過をまとめた「研究経過報告書」について、第2セメスターおよび第4セメスターの終了までの定められた期間に提出してください。

(提出期間)

2024年4月入学生:2025年1月、2026年1月

2024年9月入学生:2025年7月、2026年7月

研究指導上、第2・第4セメスターでの提出がおこなえない場合は、指導教員から別途指示を受けた期間に提出してください。

(4)博士論文提出資格試験の受験【第4セメスター以降】

博士論文提出の要件である、博士論文提出資格試験について、第4セメスター終了以降の定められた期日に受験してください。

(受験期間)

2024年4月入学生:2026年1月以降

2024年9月入学生:2026年7月以降

試験受験に関する詳細は、指導教員と相談の上決定します。また、研究指導上、第4セメスター終了以降の受験ができない場合は、指導教員から別途指示を受けた期間に受験してください。

(5)公開研究発表について【第5セメスター以降】

博士論文提出の要件である、公開研究発表について、第5セメスター以降に実施してください。

(実施期間)

2024年4月入学生:2026年4月以降

2024年9月入学生:2026年9月以降

研究発表に関する詳細は、指導教員と相談の上決定します。また、研究指導上、第5セメスター以降に研究発表ができない場合は、指導教員から別途指示を受けた期間に実施してください。

(6)博士論文の提出【第6セメスター】

博士後期課程の修了に必要となる博士論文について、第6セメスターの定められた期日に提出してください。提出にあたっては「博士論文の提出要領について」や関連する「諸規程」等を必ず確認してください。

(提出期日)

2024年4月入学生:2026年11月下旬

2024年9月入学生:2027年5月下旬

- 研究指導上、第6セメスターに博士論文提出をおこなわない場合、指導教員と以降の研究計画について相談してください。

- 上記の他、研究指導上必要となる提出書類については、授業担当教員や指導教員、国際学部教務課等から別途指示があります。

- 提出期間や提出物等については、manaba、ポータルサイト等で必ず確認してください。内容等が変更となる場合は、manaba、ポータルサイト等を通じて周知します。

- 休学歴のある学生は、上記の提出期間から休学期間を考慮の上、該当するセメスターで提出してください。

4.博士後期課程修了要件

- IC専攻:演習12単位を修得し、博士論文の審査に合格しなければならない。

- GS専攻:Thesis Seminar12単位およびPhD Research Seminar2単位を修得し、博士論文の審査に合格しなければならない。

修了するために履修すべき科目については、「教育課程」を参照のこと。

5.博士論文に求められる要件

博士論文は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなければならない(大学院学則第13条5項)。

とりわけ、以下の点に留意した博士論文が求められる。

| 1)学問的意義 | 論文のテーマに本研究科における学問的意義が認められること。またその意義についての認識が明確に示されていること。 |

| 2)問題設定の適切性 | 論文のテーマを探求するために適切な問題設定がなされていること。 |

| 3)論旨の一貫性 | 論文の記述が整合的で一貫しており、矛盾や混乱がないこと |

| 4)方法の妥当性 | 論文のテーマや問題設定にふさわしい研究方法が用いられていること。また文献資料・データの取り扱いや分析方法が適切であること。 |

| 5)先行研究の十分な検討 | 論文のテーマや問題設定にとって必要と考えられる先行研究・関連文献を十分に踏まえていること。 |

| 6)独創性・新規性 | 論文のテーマ、問題設定、研究方法、論旨などにおいて、自立した研究者として十分な独創性・新規性が認められること。 |

| 7)専門性 | 当該研究分野における高度の専門的知識を活用したものと認められること。 |

| 8)学際性 | 本研究科における研究が本来的に有する広汎性を認識し、広く社会に向けて発信する姿勢が認められること。 |

| 9)資質・将来性の表出 | 論文の総体が、自立した国際文化学研究者としての資質・将来性を感じさせるものとなっていること。 |

| 10)形式 | 文献引用などが適切に処理され、学術論文としての形式が整っていること。 |

6.博士論文の提出資格要件について

(1)修了要件単位について

博士後期課程の修了要件である科目の必要単位を修得した者、または修得見込みの者

(2)研究計画書について

指導教員の指導のもと、学位論文題目及び研究の意義、内容、方法、参考文献等を記述した研究計画書を作成のうえ提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

(3)博士論文提出資格試験について

以下の2種の資格試験に合格しなければならない。

(第1種)博士論文研究計画を中心とする試験

(第2種)研究に必要な外国語試験

(4)研究発表について

研究科が主催する公開の研究発表会において、博士論文の研究内容を報告しなければならない。

(5)著作・論文の発表について

過去において、一定の条件を満たす著作・論文を発表しなくてはならない。(詳しくは「龍谷大学大学院 国際学研究科 学位論文に関する規程」の「第2章 博士論文」を参照)

7.学位審査(博士)の概要

博士後期課程を修了し、博士学位を得ようとする者は、前項の諸要件に加え、博士論文に関する以下の要件を満たさなければならない。

(1)博士論文の提出

指導教員から承認を受けた博士論文を、研究科が指定する期日までに所定の書類等を添えて提出し、審査を受けなければならない。

(2)博士論文の受理

諸要件を満たして提出された博士論文について、研究科委員会は受理委員会を構成し、博士論文の受理について審査する。

受理委員会は、審査結果を研究科委員会に報告し、研究科委員会において論文の受理について審議し、学長が受理する。

(3)査委員会

受理された博士論文について、研究科委員会は審査委員会を構成し、論文審査をおこなう。審査委員会は論文内容ならびに関連資料等の検討をおこない、口述試験を実施する。審査委員会は、審査結果を研究科委員会に報告する。

(4)修了判定

研究科委員会は審査委員会からの報告を受け、博士後期課程の修了について議決し、議決を学長に報告する。報告を受けた学長は、大学院委員会において課程修了の可否について決定し、修了可とした者に博士学位を授与する。

8.修了判定後の博士論文の取扱いについて

修了が可となった博士論文については製本され、学内外の諸機関にて保存し、閲覧に供するものとする。また、製本1部を提出者に返却する。

なお、学位を授与された博士論文については、論文要旨および審査結果の要旨を公表するものとする。

9.関連規程

「諸規程」を参照すること。

博士論文の提出や審査等については、関連する諸規程(龍谷大学大学院学則、龍大学学位規程、国際学研究科学位論文に関する規程等)にもとづき取り扱われます。詳細は、関連規程にて確認するようにしてください。

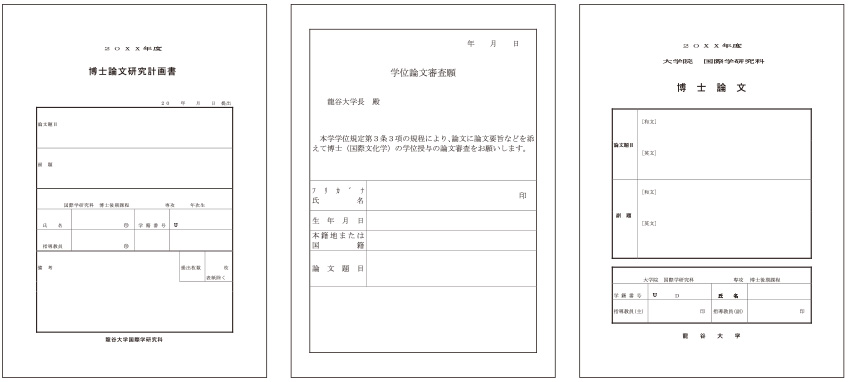

10.博士論文に関する各種様式

(1)博士論文研究計画書表紙

(2)学位論文審査願

(3)博士論文表紙

提出書類様式は、manaba course「国際学研究科・共通コース」のコースコンテンツからダウンロードしてください。

教育課程

1.授業科目

(1)国際文化学専攻

| 科目名 | 配当セメスター | 単位数 |

|---|---|---|

| 演習Ⅰ | 第1セメスター | 2 |

| 演習Ⅱ | 第2セメスター | 2 |

| 演習Ⅲ | 第3セメスター | 2 |

| 演習Ⅳ | 第4セメスター | 2 |

| 演習Ⅴ | 第5セメスター | 2 |

| 演習Ⅵ | 第6セメスター | 2 |

(2)グローバルスタディーズ専攻

| 科目名 | 配当セメスター | 単位数 |

|---|---|---|

| PhD Research Seminar | 第1セメスター | 2 |

| Thesis Seminar Ⅰ | 第1セメスター | 2 |

| Thesis Seminar Ⅱ | 第2セメスター | 2 |

| Thesis Seminar Ⅲ | 第3セメスター | 2 |

| Thesis Seminar Ⅳ | 第4セメスター | 2 |

| Thesis Seminar Ⅴ | 第5セメスター | 2 |

| Thesis Seminar Ⅵ | 第6セメスター | 2 |

2.博士後期課程修了要件

- 以下の単位を修得すること。

IC専攻:「演習Ⅰ~Ⅵ」(各2単位)の合計12単位(必修)。

GS専攻:PhD Reserach Seminar(2単位)および「Thesis Seminar Ⅰ~Ⅵ」(各2単位)の合計14単位(必修)。 - 博士論文提出資格試験に合格し、研究科の主催する公開の研究発表会を行うこと。

- 所定の期限までに博士論文を提出し、博士論文の審査に合格すること。

以上、(1)~(3)の全てを満たすこと。

3.課程修了の認定

大学院設置基準第17条および龍谷大学大学院学則第5章に基づき、課程修了の認定を行います。

4.学位の授与

博士(後期)課程を修了した者には、学校教育法第68条の2、学位規則第4条、龍谷大学大学院学則第6章に基づき、「博士(国際文化学)」または「博士(グローバルスタディーズ)」の学位を授与します。

国際学研究科博士後期課程研究指導要領

博士後期課程における研究指導

1.指導教授の選定・研究指導

- 研究科生は、研究内容に応じて、指導教員を選ばなければならない。

- 研究経過報告書を指導教員に毎年次提出させ、毎年次その評価を行う。指導教員は研究経過報告書をもとに博士論文の作成指導を行う。

- 研究科生は、指導教員と協議の上、必要な場合は副指導教員を選び、その指導を受けることができる。その場合は、研究科委員会の承認を得なければならない。

- 指導教員の転任・退職、研究題目の変更等の事由がある場合には、指導教員の変更が認められる。指導教員を変更しようとする者は、指導教員の同意を得た上、研究科委員会の承認を得なければならない。

2.博士論文研究計画書の作成と承認

- 博士論文作成にあたっては、指導教員の指導のもとで、研究の目的・内容・方法・参考文献等を記述した博士論文研究計画書を作成しなければならない。

- 研究計画書は、指導教員の同意を得て、研究科委員会の承認を得なければならない。

3.博士論文提出資格試験

- 博士論文を提出するためには、博士論文提出資格試験に合格しなければならない。

- 博士論文提出資格試験は、次の2種を実施する。

(第一種)博士論文研究計画を中心とする試験

(第二種)研究に必要な外国語試験

4.博士論文作成に対する研究指導

- 博士論文提出資格を得た者は、指導教員のもとで必要な研究を行い、論文を作成するものとする。

- 指導教員は、その研究指導に必要と認めるときは、国際学研究科課程ならびに他の研究科の授業科目等の履修を課すことができる。

- 博士論文提出資格を得た者は、必要ある場合には、指導教員の同意と研究科委員会の承認を得て、一定の期間に限り、国内外の研究機関等において研究することが認められる。

- 博士論文提出資格を得た者は、研究科における公開の研究発表会において研究発表を行うものとする。

博士論文の提出要領について

1.提出方法

論文提出は、指導教員の許可(認印)を必要とし、所定の様式により、研究委員会が指定した期日に提出してください。提出後の題目変更はないものとします。

(1)提出期限日:11月末日(但し、9月修了の場合は5月末日)

(2)提出書類等:

- 学位論文審査願 ※様式有り

- 履歴書・研究業績書 ※様式任意

- 博士論文表紙 ※様式有り(指導教員の認印および和文・英文の題目記載が必要)

- 博士論文要旨 ※用紙規格参照

- 博士論文 ※用紙規格参照

- 博士論文提出済届 ※様式有り

- 審査手数料(龍谷大学学位規程第4条に該当する者)

- 論文提出に際しての宣誓書 ※様式有り

- 「学位論文に関する規程」に定められた条件を満たす著作・論文の写し

以上の①~⑤を各4部(それぞれ3部コピー可)提出してください。⑥~⑨は1部で構いません。

①~⑤の書類は、順に1セット単位にファイリングして、4セット提出してください(ファイルは国際学部教務課にて貸し出します)。

提出された書類は返却いたしません。なお、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

2.用紙規格

(1)博士論文要旨

- 用紙:A4サイズ、縦版、横書き

- 字数:2,000字~4,000字程度

IC専攻は、日本語の博士論文要旨とすること。

1行40字×30行(1頁1,200字) - マージン:上および左右の余白20㎜、下余白25㎜

- 頁番号:下中央(用紙下端より10㎜程度の位置)

- 参考文献目録、付図、付表などは、字数に算入しない。

- IC専攻において題目が日本語以外の場合、日本語訳を付けることとする。

(1)博士論文

- 用紙:A4サイズ、縦版、横書き

- 字数:制限なし

日本語の場合1行40字×30行(1頁1,200字)

アルファベットの場合、12ポイントの文字サイズを使用すること。 - マージン:上および左右の余白20㎜、下余白25㎜

- 頁番号:下中央(用紙下端より10㎜程度の位置)

- IC専攻において題目が日本語以外の場合、日本語訳を付けることとする。

なお、口述試験の日時・場所は、後日、提出者に通知いたします。

「龍谷大学大学院国際学研究科学位論文に関する規程」を熟読してください。

「長期履修学生制度」について

2014年度入学生からを対象とし、職業を有している等の事情により、通常の修了に係る年限では履修が困難な学生を対象に、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することが出来る「長期履修学生制度」を設けています。

○対象課程

修士課程及び博士後期課程

○対象者

長期履修学生となることを希望できるのは、標準修業年限での修了が困難な次のいずれかに該当する方です。

-

職業を有している者

-

家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者

-

その他当該研究科が相当な事情があると認めた者

-

ただし、外国人留学生、地域人材育成学費援助奨学生は対象としません。

○長期履修期間

修士課程、博士後期課程のいずれも上限6年

○申請期間及び方法

長期履修学生制度を希望する場合は、長期履修開始年度の学年開始1ヶ月前までに教務課に必要書類を提出して下さい。ただし、修了年度の申請は不可です。

○申請期間の変更

原則、申請のあった履修期間内での履修を求めますが、やむを得ない事情等が発生した場合は、短縮・延長のいずれかの1回に限り変更を認めます。変更を希望する場合は、必要書類を教務課に提出して下さい。なお、変更の申請については、短縮を希望する場合は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前まで、延長を希望する場合は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行って下さい。

○審査方法(新規申請及び変更)

提出された申請書類等をもとに、当該研究科委員会で審査の上決定します。

○学費等の納入方法

長期履修学生は通常学費を履修期間に応じて均等に分割納入することとなります。

- 学費とは別に諸会費が必要となります。諸会費については分割納入にはなりませんので毎年度納入する必要があります。

以上

検索

検索