Need Help?

教育課程(修士課程)

最終更新日: 2025年2月21日

修士学位取得のためのガイドライン

1.国際学研究科(修士課程)で授与する学位

修士:

国際文化学< Master of Intercultural Communication >

グローバルスタディーズ< Master of Global Studies >

言語コミュニケーション< Master of Language and Communication >

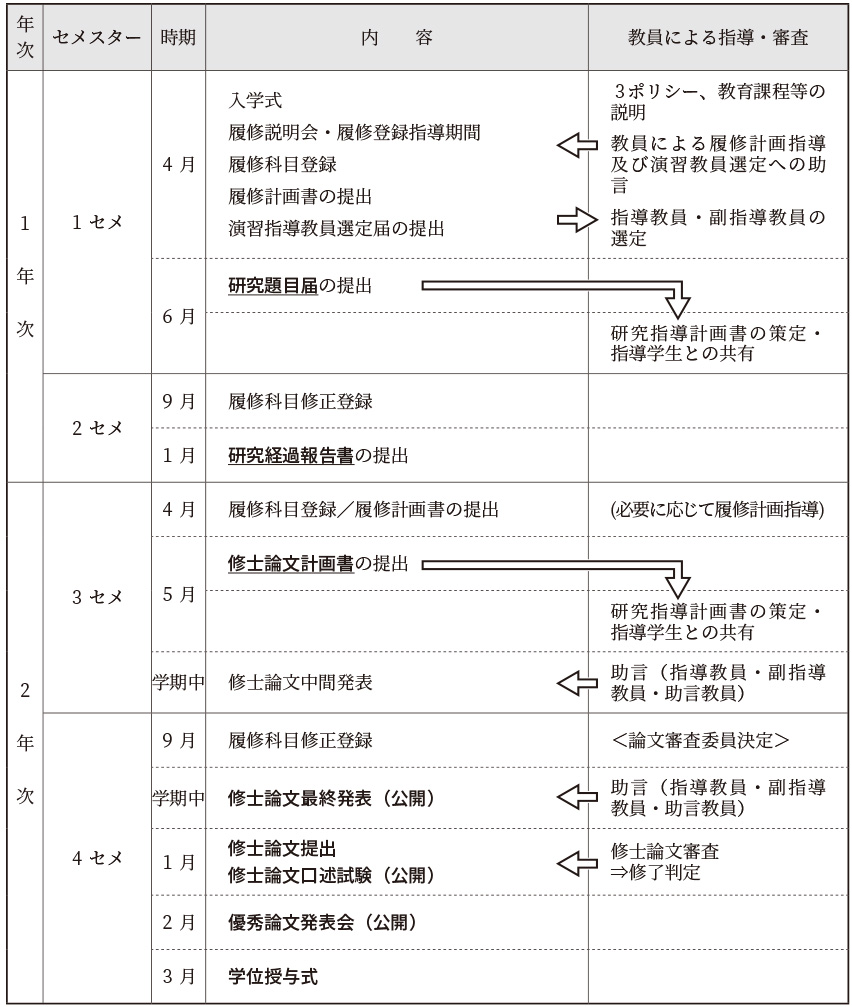

2.修士課程学位授与までのプロセス(研究指導・審査スケジュール)

※___は研究科委員会にて承認が必要な書類

3.修士課程に関するスケジュール

(1)履修計画書【第1セメスター】

学年始の履修登録の際、当該年度に履修する授業科目について「履修計画書」を作成し、提出してください。

(提出期間)

2024年度在学生:2024年4月1日(月)~4月5日(金)

2024年9月入学生:2024年9月下旬(詳細日程は別途案内します)

アジア・アフリカ総合研究プログラムの履修を希望する学生は、第1セメスターの「履修計画書」提出時に「プログラム履修届」を提出してください。

(2)演習指導教員選定届【第1セメスター】

国際学研究科では、学生の多様なニーズに対応できるよう、主指導教員と副指導教員による複数指導体制を整備しています。学生の皆さんが多角的な視野から主体的に学びや研究を深めていけるよう指導教員が中心となりサポートしていきます。

第1セメスター履修登録の際に「演習指導教員選定届(主指導教員と副指導教員)」を提出してください。選定届を提出する前に必ず主・副指導を希望する当該教員に相談し、了承を得ておく必要があります。

- 国際文化学専攻とグローバルスタディーズ専攻は、「演習指導教員選定届」に記入した教員が各セメスター(第1~第4セメスター)の演習指導教員になります。

- 言語コミュニケーション専攻は、第1~第4セメスターのうち、計3セメスターを主指導教員が、計1セメスターを副指導教員が演習指導教員となります(主・副指導教員の演習担当時期(セメスター)は第1セメスター履修登録時に決定します)。

(提出期間)

2024年4月入学生:2024年4月1日(月)~4月5日(金)

2024年9月入学生:2024年9月下旬(詳細日程は別途案内します)

(3)研究題目届【第1セメスター】

修士課程における研究テーマについて、第1セメスターの定められた期間に「研究題目届」を提出してください。

(提出期間)

2024年4月入学生:2024年6月3日(月)~6月14日(金)

2024年9月入学生:2024年11月18日(月)~11月29日(金)

(4)研究経過報告書【第2セメスター】

修士課程における1年間の研究経過をまとめた「研究経過報告書」について、第2セメスター終了までの定められた期間に提出してください。

(提出期間)

2024年4月入学生:2025年1月7日(火)~1月17日(金)

(5)修士論文計画書【第3セメスター】

修士論文の作成にあたり、「修士論文計画書」(論文題目含む)を第3セメスターの定められた期間に提出してください。

(提出期間)

2024年4月入学生:2025年5月(詳細日程は別途案内します)

2024年9月入学生:2025年10月(詳細日程は別途案内します)

(6)修士論文の提出【第4セメスター】

修士課程の修了に必要となる修士論文について、第4セメスターの定められた期日に提出してください。提出にあたっては「修士論文の提出要領について」を必ず確認してください。

(提出期間)

2024年4月入学生:2026年1月初旬(詳細日程は別途案内します)

2024年9月入学生:2026年6月中旬(詳細日程は別途案内します)

- 上記の他、研究指導上必要となる提出書類については、授業担当教員や指導教員、国際学部教務課等から別途指示があります。

- 提出期間や提出物等については、manaba、ポータルサイト等で必ず確認してください。内容等が変更となる場合は、manaba、ポータルサイト等を通じて周知します。

- 休学歴のある学生は、上記の提出期間から休学期間を考慮の上、該当するセメスターで提出してください。

4.修士課程修了要件

開講する授業科目の中から演習を含む必要単位を修得し、修士論文の審査に合格しなければならない。修了するために履修すべき科目については、「教育課程」を参照のこと。

5.修士論文に求められる要件

修士論文は、広い視野に立つ精深な学識をそなえ、かつその専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要で、2年間広い視野のもとに専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない(大学院学則第12条4項)。

とりわけ、以下の点に留意した修士論文が求められる。

| 1)学問的意義 | 論文のテーマに本研究科における学問的意義が認められること。またその意義についての認識が明確に示されていること。 |

| 2)問題設定の適切性 | 論文のテーマを探求するために適切な問題設定がなされていること。 |

| 3)論旨の一貫性 | 論文の記述が整合的で一貫しており、矛盾や混乱がないこと。 |

| 4)方法の妥当性 | 論文のテーマや問題設定にふさわしい研究方法が用いられていること。また文献資料・データの取り扱いや分析方法が適切であること。 |

| 5)先行研究の十分な検討 | 論文のテーマや問題設定にとって必要と考えられる先行研究・関連文献を十分に踏まえていること。 |

| 6)独創性・新規性 | 論文のテーマ、問題設定、研究方法、論旨、あるいは採り入れた文献やデータなどになんらかの独創性または新規性が認められること。 |

| 7)専門性 | 当該研究分野における専門的知識を修得し、活用したものと認められること。 |

| 8)学際性 | 本研究科における研究が有する広汎性を認識し、広く社会に向けて発信する姿勢が認められること。 |

| 9)資質・将来性の表出 | 論文の総体が、国際文化学の研究者またはこれを生かす職業人としての資質・将来性を感じさせるものとなっていること。 |

| 10)形式 | 文献引用などが適切に処理され、学術論文としての形式が整っていること。 |

6.学位審査(修士)の概要

修士課程を修了し、修士学位を得ようとする者は、所定の修了要件単位を修得することに加え、修士論文に関する以下の要件を満たさなければならない。

(1)修士論文の提出

指導教員から承認を受けた修士論文を研究科が指定する期日までに提出し、審査を受けなければならない。

(2)審査委員会

提出された修士論文は、研究科委員が定める審査委員によって審査される。審査委員は論文内容の検討をおこない、口述試験を実施し、審査結果を研究科が定める基準にもとづき評価する。

(3)修了判定

研究科委員会は審査委員からの報告を受け、修士課程の修了について議決し、議決を学長に報告する。報告を受けた学長は、大学院委員会において課程修了の可否について決定し、修了可とした者に修士学位を授与する。

7.修了判定後の修士論文の取扱いについて

修了が可となった修士論文については製本され、指導教員および研究科が保存するとともに、1部を提出者に授与する。

8.関連規程

「国際学研究科学位論文に関する規程」をはじめ、「特別専攻生・研究生・各種規程等」を参照すること。

9.修士論文提出に関する各種様式

提出書類様式は、manaba course「国際学研究科・共通コース」のコースコンテンツからダウンロードしてください

教育課程

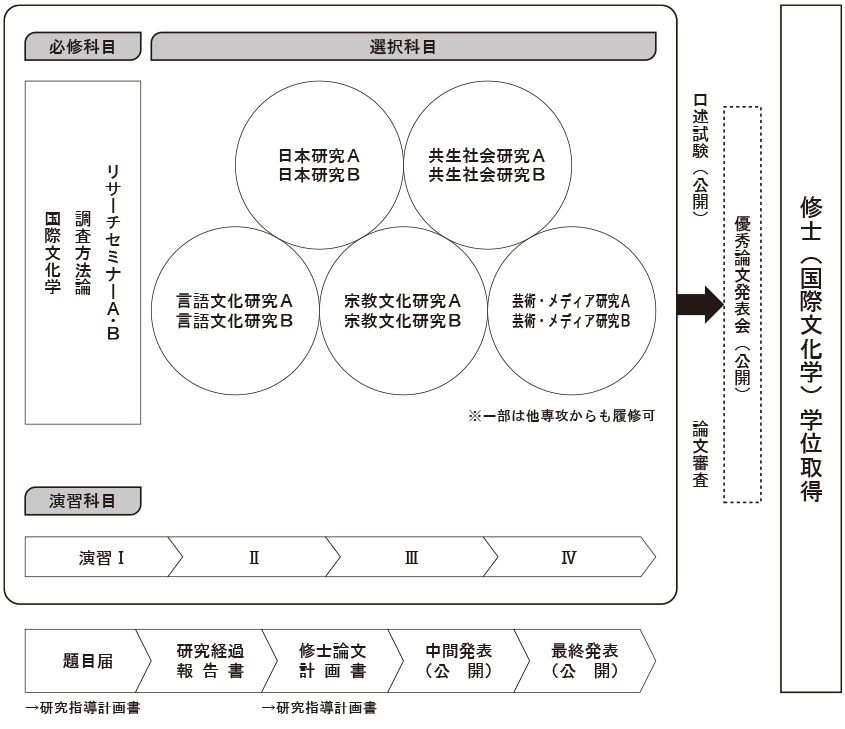

1.修士課程国際文化学専攻カリキュラム、授業科目及び修了要件

【国際文化学専攻カリキュラム概念図】

【国際文化学専攻科目一覧】

| 科目区分 | 科目名 | 単位数 | 配当年次 | 必修•選択 | 講義形態 | 開講期 | 曜日 | 講時 | 担当者 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基礎 | 国際文化学 | 2 | 1 | 必修 | 講義 | 前期 | 火 | 1 | 松居竜五/八幡耕一/杉本バウエンスジェシカ | |

| 調査方法論 | 2 | 1 | 必修 | 講義 | 後期 | 月 | 2 | カルロスマリア/デブナールミロシュ | ||

| リサーチセミナーA | 2 | 1 | 必修 | 講義 | 前期 | 金 | 2 | 古川秀夫 | ||

| リサーチセミナーB | 2 | 1 | 必修 | 講義 | 後期 | 木 | 5 | 鈴木滋 | ||

| 演習 | 演習Ⅰ | 3 | 1 | 必修 | 演習 | 前期 | - | - | 〈指導教員〉 | |

| 演習Ⅱ | 3 | 1 | 必修 | 演習 | 後期 | - | - | 〈指導教員〉 | ||

| 演習Ⅲ | 3 | 2 | 必修 | 演習 | 前期 | - | - | 〈指導教員〉 | ||

| 演習Ⅳ | 3 | 2 | 必修 | 演習 | 後期 | - | - | 〈指導教員〉 | ||

| 応用 | 日本研究領域 | 日本研究A | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 前期 | 木 | 4 | 泉文明/早島慧/徐光輝 |

| 日本研究B | 2 | 1 | 選択 | 講義 | * | * | * | 不開講 | ||

| 共生社会研究領域 | 共生社会研究A | 2 | 1 | 選択 | 講義 | * | * | * | 不開講 | |

| 共生社会研究B | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 金 | 3 | 古川秀夫/鈴木滋 | ||

| 言語文化研究領域 | 言語文化研究A | 2 | 1 | 選択 | 講義 | * | * | * | 不開講 | |

| 言語文化研究B | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 前期 | 木 | 1 | ファーマノフスキーマイケル/佐野東生/カルドネルシルヴァン | ||

| 宗教文化研究領域 | 宗教文化研究A | 2 | 1 | 選択 | 講義 | * | * | * | 不開講 | |

| 宗教文化研究B | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 火 | 4 | 久松英二/佐野東生 | ||

| 芸術・メディア研究領域 | 芸術・メディア研究A | 2 | 1 | 選択 | 講義 | * | * | * | 不開講 | |

| 芸術・メディア研究B | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 金 | 4 | 林則仁/ファーマノフスキーマイケル/八幡耕一 | ||

| 科目群 | 修了要件単位数 | 備考 |

|---|---|---|

| 基礎科目 | 8単位必修 | 国際文化学、調査方法論、リサーチセミナーA・B〔各2単位〕 |

| 演習科目 | 12単位必修 | 演習Ⅰ~Ⅳ(各3単位) |

| 応用科目 | 10単位以上 | 5領域(日本研究、共生社会研究、言語文化研究、宗教文化研究、芸術・メディア研究)から2領域を選択して重点的に履修し(計4科目:8単位)、その他の領域からの1科目(2単位)も加えて、5科目(10単位)以上を修得する |

| 修士論文 | - | 修士論文を提出し、審査に合格すること。 |

| 合計 | 30単位以上 |

【他専攻の科目受講について】

国際文化学専攻の学生は、グローバルスタディーズ専攻、言語コミュニケーション専攻の応用科目についても履修することができます。成績評価がなされ、成績表には記載されますが、修了要件には算入されない随意科目として扱われます。

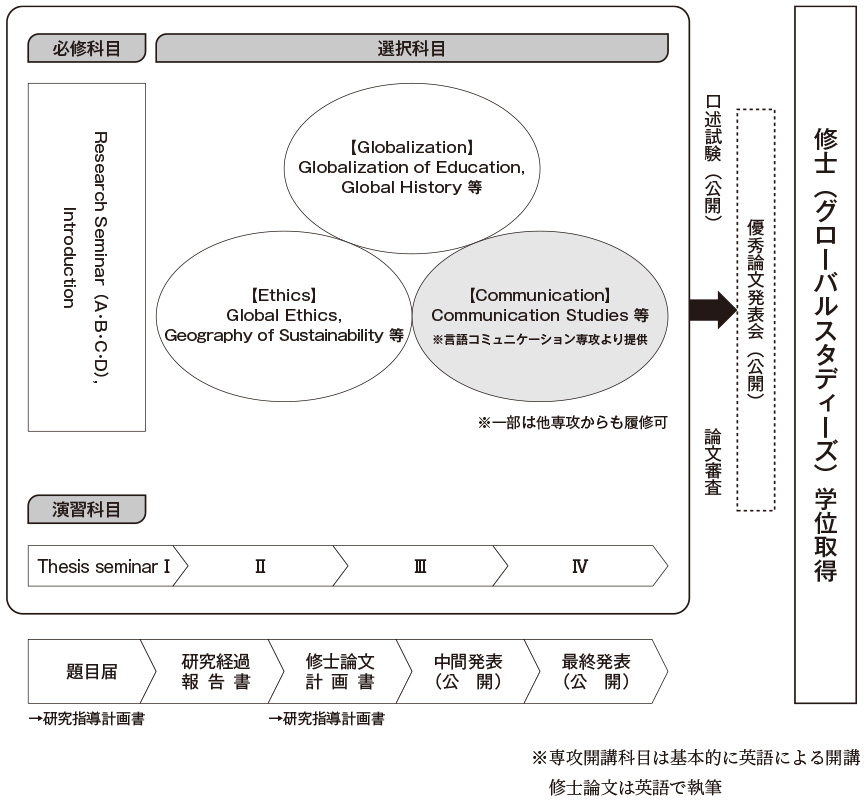

2.修士課程グローバルスタディーズ専攻授業科目及び修了要件

【グローバルスタディーズ専攻カリキュラム概念図】

【グローバルスタディーズ専攻科目一覧】

| 科目区分 | 科目名 | 単位数 | 配当年次 | 必修•選択 | 講義形態 | 開講期 | 曜日 | 講時 | 担当者 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基礎 | Introduction | 2 | 1 | 必修 | 講義 | 前期 | 月 | 3 | ブラドリーウィリアム | |

| Research Seminar A | 2 | 1 | 必修 | 講義 | 前期 | 木 | 5 | 瀧口順也 | ||

| Research Seminar B | 2 | 1 | 必修 | 講義 | 後期 | 木 | 5 | 河合沙織 | ||

| Research Seminar C | 2 | 2 | 必修 | 講義 | 前期 | 木 | 5 | 中根智子 | ||

| Research Seminar D | 2 | 2 | 必修 | 講義 | 後期 | 木 | 5 | 福山泰子 | ||

| 演習 | Thesis Seminar Ⅰ | 3 | 1 | 必修 | 演習 | 前期 | - | - | <指導教員> | |

| Thesis Seminar Ⅱ | 3 | 1 | 必修 | 演習 | 後期 | - | - | <指導教員> | ||

| Thesis Seminar Ⅲ | 3 | 2 | 必修 | 演習 | 前期 | - | - | <指導教員> | ||

| Thesis Seminar Ⅳ | 3 | 2 | 必修 | 演習 | 後期 | - | - | <指導教員> | ||

| 応用 | Globalization領域 | Global History | 2 | 1 | 選択 | 講義 | * | * | * | 不開講 |

| Globalization and Area Studies | 2 | 1 | 選択 | 講義 | * | * | * | 不開講 | ||

| Globalization and Social Development | 2 | 1 | 選択 | 講義 | * | * | * | 不開講 | ||

| Ethics領域 | Global Ethics | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 火 | 2 | 清水耕介 | |

| Global Inequality and Sustainability | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 木 | 1 | 斎藤文彦 /河合沙織 | ||

| Globalization, Conflict and Justice | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 前期 | 金 | 3 | 陳慶昌 | ||

| Communication領域 | Communication Studies | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 木 | 1 | ピゴットジュリアン | |

| Language, Power & Identity | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 前期 | 火 | 2 | チャプルジュリアン | ||

| Global Communicative Competence Studies |

2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 水 | 1 | チャプルジュリアン | ||

【グローバルスタディーズ専攻修了要件】

以下の全ての要件を満たすこと。

| 科目群 | 修了要件単位数 | 備考 |

|---|---|---|

| 基礎科目 | 10単位必修 | Introduction, Research Seminar A・B・C・D〔各2単位〕 |

| 演習科目 | 12単位必修 | Thesis Seminar Ⅰ~Ⅳ(各3単位) |

| 応用科目 | 8単位以上 | Globalization, Ethics, Communication の各領域から1科目(2単位)以上の履修を必修 |

| 修士論文 | ─── | 修士論文を提出し、審査に合格すること。 |

| 合計 | 30単位以上 |

【他専攻の科目受講について】

グローバルスタディーズ専攻の学生は、国際文化学専攻、言語コミュニケーション専攻の応用科目についても履修することができます。成績評価がなされ、成績表には記載されますが、修了要件には算入されない随意科目として扱われます。

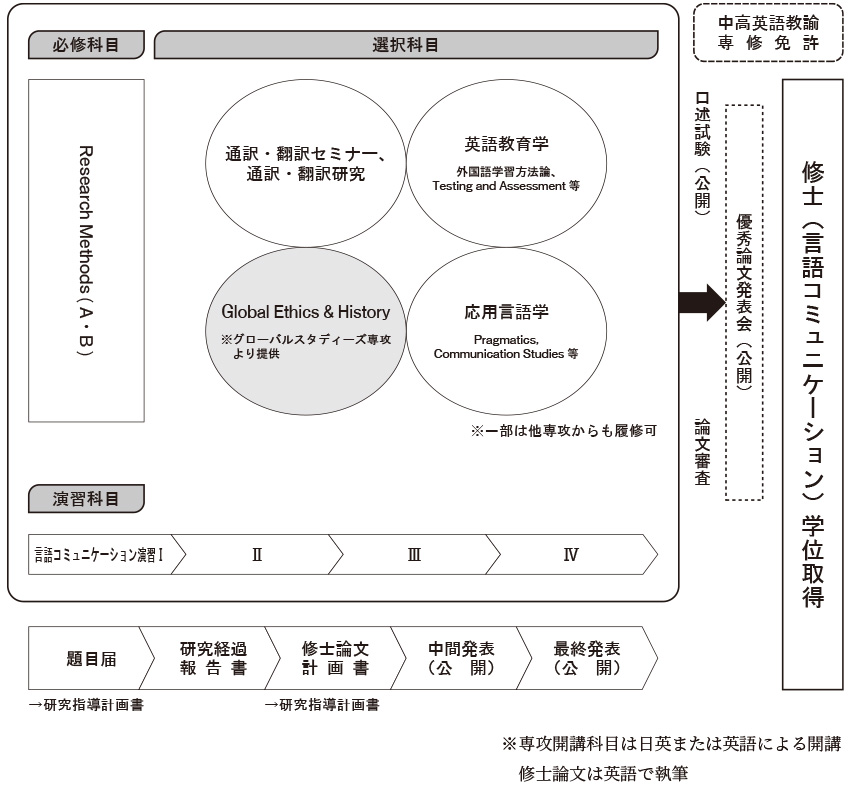

3.修士課程言語コミュニケーション専攻授業科目及び修了要件

【言語コミュニケーション専攻カリキュラム概念図】

【専修免許状取得条件】

専修免許状(中学・高校)取得の条件は、「言語コミュニケーション演習Ⅰ~Ⅳ」を除く科目群から合計24単位を取得することです。

専攻の修了要件を満たすことで、自動的に専修免許状取得の条件も満たすことになります。

申請の手続は別途案内をしますので、ポータルサイトのお知らせを確認してください。

【言語コミュニケーション専攻科目一覧】

| 科目区分 | 科目名 | 単位数 | 配当年次 | 必修•選択 | 講義形態 | 開講期 | 曜日 | 講時 | 担当者 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基礎 | Research Methods A | 2 | 1 | 必修 | 講義 | 前期 | 水 | 1 | 松村省一 |

| Research Methods B | 2 | 1 | 必修 | 講義 | 前期 | 金 | 4 | 長尾明子 | |

| 演習 | 言語コミュニケーション演習Ⅰ | 2 | 1 | 必修 | 演習 | 前期 | - | - | <指導教員> |

| 言語コミュニケーション演習Ⅱ | 2 | 1 | 必修 | 演習 | 後期 | - | - | <指導教員> | |

| 言語コミュニケーション演習Ⅲ | 2 | 2 | 必修 | 演習 | 前期 | - | - | <指導教員> | |

| 言語コミュニケーション演習Ⅳ | 2 | 2 | 必修 | 演習 | 後期 | - | - | <指導教員> | |

| 応用 | 通訳・翻訳研究A | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 前期 | 木 金 |

2 2 |

瀧本眞人 |

| 通訳・翻訳研究B | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 金 | 2 | 瀧本眞人 | |

| 日英通訳・翻訳研究 | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 前期 | 金 | 3 | 瀧本眞人 | |

| 通訳・翻訳セミナー | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 金 | 3 | 瀧本眞人 | |

| Psychology and Language Learning | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 木 | 3 | 平塚貴晶 | |

| 外国語学習方法論 | 2 | 2 | 選択 | 講義 | 後期 | 金 | 1 | 長尾明子 | |

| 言語政策論 | 2 | 2 | 選択 | 講義 | 前期 | 金 | 2 | 長嶺寿宣 | |

| Language Testing and Assessment | 2 | 2 | 選択 | 講義 | 後期 | 金 | 3 | 松村省一 | |

| Pragmatics in Language Learning and Teaching | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 火 | 2 | 松村省一 | |

| Second Language Teacher Education | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 前期 | 木 | 3 | 平塚貴晶 | |

| Communication Studies | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 木 | 1 | ピゴットジュリアン | |

| Language, Power & Identity | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 前期 | 火 | 2 | チャプルジュリアン | |

| Global Communicative Competence Studies | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 水 | 1 | チャプルジュリアン | |

| Global History | 2 | 1 | 選択 | 講義 | * | * | * | 不開講 | |

| Global Ethics | 2 | 1 | 選択 | 講義 | 後期 | 火 | 2 | 清水耕介 |

※注「通訳・翻訳研究A」「通訳・翻訳研究B」は、国際学部科目との合併開講となる為、本学国際学部出身者で学部生の際に単位修得した者は、履修できません。

【言語コミュニケーション専攻修了要件】

以下の全ての要件を満たすこと。

| 科目群 | 修了要件単位数 | 備考 |

|---|---|---|

| 基礎科目 | 4単位必修 | Research Methods A・B(各2単位) |

| 演習科目 | 8単位必修 | 言語コミュニケーション演習Ⅰ~Ⅳ(各2単位) |

| 応用科目 | 20単位以上 | |

| 修士論文 | - | 修士論文を提出し、審査に合格すること。 |

| 合計 | 32単位以上 |

【他専攻の科目受講について】

言語コミュニケーション専攻の学生は、国際文化学専攻、グローバルスタディーズ専攻の応用科目についても履修することができます。成績評価がなされ、成績表には記載されますが、修了要件には算入されない随意科目として扱われます。

4.アジア・アフリカ総合研究プログラム科目一覧及び修了要件

アジア・アフリカ総合研究プログラムは、法学研究科・経済学研究科・国際学研究科の3つの研究科が共同で運営する、大学院修士課程プログラムです。それぞれの研究科から、アジア・アフリカ地域研究の専門家を中心とする教員が共通プログラムに参加し、学生を指導します。

国際学研究科においては、国際文化学専攻の学生のみ、本プログラムに参加することができます。

プログラムを修了した学生は、所属する研究科の修士号(法学修士・経済学修士・国際文化学修士)とプログラムの修了証(Certificate of Completion of Graduate Program in Asian and African Studies)を取得することができます。例えば、国際学研究科においてプログラムを修了した学生には、国際文化学修士号とプログラム修了証が授与されます。

- 詳細はパンフレット・ホームページ等を参照してください。

- プログラムに参加するには、入学当初に当プログラムへの登録が必要です。

- 他研究科開設の科目内容については、龍谷大学ポータルサイトからWebシラバスを参照してください。

【アジア・アフリカ総合研究プログラム科目一覧】

| 科目区分 | 科目名 | 単位数 | 配当年次 | 開講研究科 | 開講期 | 曜日 | 講時 | 担当者 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特別演習 | アジアアフリカ総合研究特別演習 | 2 | 1 | 国際学 | 前期 | 月 | 5 | 友永雄吾/大原盛樹/濱中新吾 | |

| 地域研究科目 | アジアⅠ | アジア経済史研究 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 |

| アジア政治論研究 | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 日本経済論研究 | 2 | 1 | 経済学 | 前期 | 金 | 3 | 伊達浩憲 | ||

| 中国経済論研究 ※英語開講 | 2 | 1 | 経済学 | 後期 | 金 | 2 | 大原盛樹 | ||

| 日本研究A | 2 | 1 | 国際学 | 前期 | 木 | 4 | 泉文明/早島慧/徐光輝 | ||

| 共生社会研究A | 2 | 1 | 国際学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 言語文化研究A | 2 | 1 | 国際学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 言語文化研究B | 2 | 1 | 国際学 | 前期 | 木 | 1 | ファーマノフスキー マイケル/佐野東生/カルドネル シルヴァン | ||

| 宗教文化研究B | 2 | 1 | 国際学 | 後期 | 火 | 4 | 久松 英治/佐野東生 | ||

| 芸術・メディア研究A | 2 | 1 | 国際学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 芸術・メディア研究B | 2 | 1 | 国際学 | 後期 | 金 | 4 | 林則仁/ファーマノフスキー マイケル/八幡耕一 | ||

| 特殊研究(Asian Politics) | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| アジアⅡ | アジア経済論研究 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 | |

| 中東政治論研究 | 2 | 1 | 法学 | 後期 | 火 | 4 | 濱中新吾 | ||

| アフリカ | アフリカ政治論研究 | 2 | 1 | 法学 | 前期 | 金 | 3 | 落合雄彦 | |

| アフリカ経済論研究 | 2 | 1 | 経済学 | 前期 | 木 | 2 | レイサ・クリスティナ・セナ・モレノ | ||

| アフリカ社会論研究 | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 特殊研究(African Politics) | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 総合研究科目 | 政治分野 | 国際政治経済学研究 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 |

| 比較政治論研究 | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 国家・民族論研究 | 2 | 1 | 法学 | 前期 | 金 | 2 | 濱中新吾 | ||

| 平和・紛争論研究 | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 外交政策論研究 | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 開発援助論研究 | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 国際法研究Ⅰ | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 国際人権法研究Ⅱ | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 国際環境法研究Ⅰ | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 特殊研究 (Comparative Politics) |

2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 特殊研究 (International Human Rights Law Ⅱ) |

2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 経済分野 | 民際学概論 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 | |

| 民際学理論研究 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 経済協力論研究 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 環境経済論研究 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 国際地域経済研究 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 農業経済論研究 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 | ||

| フィールド調査研究 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 開発経済学研究 | 2 | 1 | 経済学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 文化社会分野 | 特殊研究(法政応用英語Ⅰ) | 2 | 1 | 法学 | 前期 | 月 | 2 | 中川昭 | |

| 特殊研究(法政応用英語Ⅱ) | 2 | 1 | 法学 | 後期 | 月 | 2 | 中川昭 | ||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅲ) | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 特殊研究(法政応用英語Ⅳ) | 2 | 1 | 法学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 日本研究B | 2 | 1 | 国際学 | * | * | * | 不開講 | ||

| 共生社会研究B | 2 | 1 | 国際学 | 後期 | 金 | 3 | 古川秀夫/鈴木滋 | ||

| 宗教文化研究A | 2 | 1 | 国際学 | * | * | * | 不開講 | ||

【アジア・アフリカ総合研究プログラム修了要件】

国際文化学専攻の修了要件と併せ、以下の要件を満たすこと。

- 特別演習2単位「アジアアフリカ総合研究特別演習」〔2単位〕

- プログラム科目(地域研究科目+総合研究科目)10単位

(このうち、地域研究科目から4単位以上履修のこと。)

なお、当プログラムを履修するためには入学時に登録が必要です。当プログラムに入学当初登録していない国際学研究科修士課程学生は、通常の修士課程学生として上記科目を履修できますが、他研究科の当プログラム科目を履修する場合は「龍谷大学大学院学則」第9条による受講となります。また、入学当初に登録していない場合は、当プログラムの修了要件を満たしてもプログラムの修了はできません。

修士論文の提出要領について

1.修士論文計画書(論文題目含む)計画書は、第3セメスターの研究科が定めた期日に、所定の様式にて提出してください。また、題目変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。

○修士論文計画書提出期日:

2025年5月(2024年4月入学生)

2025年10月(2024年9月入学生)

2.論文提出は、指導教員の認可(認印)を必要とし、研究科の定めた期日に提出してください。

○修士論文提出期日:

2026年1月上旬(2024年4月入学生)

2026年6月中旬(2024年9月入学生)

- 論文提出時に、宣誓書(様式指定)もあわせて提出してください。

論文への指導教員認印及び修士論文題目変更届(変更のある場合のみ)に関しては9月修了の場合は論文提出期間の2週間前までに、3月修了の場合は12月の冬期休業前までをそれぞれ目処に、承認を受けること。

3.論文作成は、次の指定規格様式に従ってください。

<指定規格様式>

- 用紙:A4サイズ、上質紙(白/感熱紙不可)、黒字印刷

- 書式:1行40字×30行(1頁:1,200字詰)横書き、20,000字以上を標準とする。

- マージン:上および左右の余白20mm、下余白25mm

- 頁番号:下中央(用紙下端より10mm程度の位置)

英文等での提出の場合は、12ポイント、10,000words以上、その他は上記様式に準じます。

4.修士論文は、各専攻、原則として以下の言語を用いて書くものとします。ただし、指導教員が適切であると認め、研究科委員会が認めた場合には、他の言語を用いて書くことができます。

- IC専攻:日本語

- GS専攻:英語

- LC専攻:英語

5.参考文献目録、付図、付表等は、論文の必要字数に算入しません。

6.論文には、表紙(様式指定)をつけ、指導教員の認印を受けてください。また、表紙に記載する論文題目(副題も含む)は、和文・英文ともに記載してください(英文証明書作成の際に必要となります)。

7.論文には、必ずその要旨を日本語800字程度(様式指定/英語の場合400words程度)にまとめて添付してください。

8.提出部数は、表紙・要旨・論文とも各4部とします(それぞれ3部コピー可)。なお、提出した論文は返却しませんので、各自控えを保管しておいてください。

9.提出の際は、表紙・要旨・論文の順にファイルに綴って提出してください。ファイルは国際学部教務課にて貸し出します。

10.提出された論文は、大学で製本・保管し、公開を原則とします。

11.論文は、大学院生自身の進路や意図を問わず、社会的に十分通用するものでなければなりません。

12.原則として、IC専攻の方は「リサーチセミナーA・B」、GS専攻の方は「Research Seminar A・B・C・D」、LC専攻の方は「Research Methods A・B」講義内にて、修士論文中間研究発表、修士論文最終研究発表をしていただきます。ただし、年度により変更となる場合があります。当該年度に修士論文を提出する大学院生は、担当教員の指示に従ってください。

13.修士論文の口述試験は、3月修了の場合は1~2月に、9月修了の場合は7月に予定しています。対象の大学院生は、指導教員からの出校通知に対応できるようにしておいてください。

14.修士論文の優秀論文発表会を、3月修了の場合は2月~3月に、9月修了の場合は8~9月に予定しています。指導教員からの出校通知に対応できるようにしておいてください。

9月修了の取扱いについて

- 修了資格

下記の2つの条件を満たした者は、9月修了を認められることができる。

(1)所定の期間在学し、定められた単位を修得していること。

(2)修士論文を提出し、研究科委員会において合格の認定を受けていること。 - 修了日付

この取扱による修了日付は、9月30日とする。 - 学位記の書式

学位記の書式は、通常の修了の際のそれと同一とする。

付記事項

9月修了学生の学費は、前期分のみとする。

「長期履修学生制度」について

2014年度入学生からを対象とし、職業を有している等の事情により、通常の修了に係る年限では履修が困難な学生を対象に、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することが出来る「長期履修学生制度」を設けています。

○対象課程

修士課程及び博士後期課程

○対象者

長期履修学生となることを希望できるのは、標準修業年限での修了が困難な次のいずれかに該当する方です。

-

職業を有している者

-

家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者

-

その他当該研究科が相当な事情があると認めた者

- ただし、外国人留学生、地域人材育成学費援助奨学生は対象としません。

○長期履修期間

修士課程、博士後期課程のいずれも上限6年

○申請期間及び方法

長期履修学生制度を希望する場合は、長期履修開始年度の学年開始1ヶ月前までに教務課に必要書類を提出して下さい。ただし、修了年度の申請は不可です。

○申請期間の変更

原則、申請のあった履修期間内での履修を求めますが、やむを得ない事情等が発生した場合は、短縮・延長のいずれかの1回に限り変更を認めます。変更を希望する場合は、必要書類を教務課に提出して下さい。なお、変更の申請については、短縮を希望する場合は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前まで、延長を希望する場合は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行って下さい。

○審査方法(新規申請及び変更)

提出された申請書類等をもとに、当該研究科委員会で審査の上決定します。

○学費等の納入方法

長期履修学生は通常学費を履修期間に応じて均等に分割納入することとなります。

- 学費とは別に諸会費が必要となります。諸会費については分割納入にはなりませんので毎年度納入する必要があります。

以上

修士課程の中間発表・最終発表におけるレジュメの作成方法

国際学研究科委員会

国際学研究科大学院カリキュラム委員会

中間発表会および最終発表の目的は、修士課程2年目の学生が、研究科全体に対してそれぞれの研究の進み具合を報告することにある。学生による発表がよりスムーズに行われ、また、教員からより多くのコメントがもらえるために、以下のような形でレジュメを作ることとする。

レジュメの内容

中間発表会は研究の進み具合を報告することが第一の目的であり、研究で取り組むべき問題が明らかになっている必要がある。この時点までに、予備的研究がすでに行われ、研究資料の収集やフィールドワークが開始されていることが望ましい。また、発表では、研究の上での「今後の課題」についても説明することが望まれる。

最終発表は2年間の研究の総まとめとして研究成果の報告を行うことが目的である。特に、これまでの研究成果に関する説明と、研究結果の学問的意味づけについても説明があることが望まれる。

望ましいレジュメの体裁

レジュメを作成するか、パワーポイント等のスライドを適宜印刷して配布するかのどちらか一方を指導教員と相談の上で適宜選択すれば良い。いずれの場合も、以下のような内容を含んでいると、配布物としては有効であろう。

- 研究題目(主題・副題)、氏名、E-メールアドレス、指導教員名、副指導教員名、日付

- 発表項目(論文の目次に相当)

- 研究課題(または仮説)の説明

- 研究方法

- 結果および考察

- 結論(中間発表では暫定的結論)

- 引用文献・参考文献

書式

レジュメないしパワーポイント等のスライド印刷のいずれの場合でも、枚数はA4用紙縦版で4ページ程度が望ましい。フォントやフォーマットについては、聴衆の視点で工夫すること。

レジュメ原稿〆切日

レジュメ原稿はそれぞれの発表会の3日前を締め切りとする。教育支援システムに電子データで保存すること。

発表の方法

実際の発表ではパワーポイント等のプレゼンテーションソフトを活用し、学会発表でよく行われるように、グラフ、写真、地図、アンケート結果などをスクリーンに映して説明すると、効果的なプレゼンテーションとなる。

発表の時間は20分、質疑応答も含めて全体で45分とする。

[質問・不明点などがあれば、指導教員、研究科教務主任、または事務担当者に尋ねること。]

「京都・宗教系大学院連合」単位互換

「京都・宗教系大学院連合」は、大谷大学大学院、高野山大学大学院、種智院大学、同志社大学大学院、花園大学大学院、佛教大学大学院、皇學館大学大学院、龍谷大学大学院(文学研究科・実践真宗学研究科・国際学研究科)が加盟しています。

京都を中心とした宗教系大学の大学院が、それぞれの宗教や宗派の特色を生かし、単位互換を実施しています。詳細については、別に配布する「京都・宗教系大学院連合」のパンフレットを参照してください。

なお、履修した授業科目は、原則として随意科目での単位認定とし、定められた上限単位を超えない範囲で本学国際学研究科において履修したものとみなします(大学院学則第9条第1項および第2項参照)。

- 詳細は国際学部教務課にお尋ねください。

(履修登録方法)

前期の履修登録期間に、国際学部教務課で配布する『「京都・宗教系大学院連合」単位互換履修出願票』に必要事項を記入し、提出してください。通年登録のため、前期開講分・後期開講分を一度に登録してください。後期での登録修正はできませんので、計画的に履修登録してください。

検索

検索