Need Help?

先端理工学部の教学理念と教育目標

最終更新日: 2025年1月20日

【1】先端理工学部の教学理念と教育目標

先端理工学部は、仏教系大学としては日本初の自然科学系学部として設置された理工学部を母体として開設されました。自然・社会と科学との調和を重視し、幅広い教養と理工学の各専門分野における基礎知識・技能を身につけ、持続可能な社会の発展に貢献できる高い倫理観を持った技術者・研究者の育成を教学の理念としています。

現代社会には少子高齢化、生活の質の向上(人生100年、働き方改革、教育)、安全・安心な社会システム、環境・エネルギー・食料問題等、数多くの課題があふれており、日本は「課題先進国」として未来社会のモデルを模索しています。日本政府はめざすべき新たな社会像として狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く超スマート社会(Society5.0)を提唱しました。また、これらの課題は、日本だけに留まらず、発展途上国も含めたグローバルな社会において相互に関連し合っており、それぞれを単独に解決することは困難になってきています。国連は持続可能な開発のための17の目標(Sustainable Development Goals、 SDGs)を提唱し、発展途上国と先進国の課題は関連したものであるという認識のもと、2030年に向けた解決を呼びかけています。このような社会課題に対応するには、専門分野を修めるとともに、異分野にも知識の幅を広げ、主体的に学び、創造することのできる人材を養成することが必要です。ただし、複数の分野を教養教育的に広く浅く学ぶのでは、専門性のない人材となり、理工系人材として社会で活躍することは困難です。

先端理工学部では上記のような認識に基づき、各専門課程における教育で専門性を担保しつつ、他分野を副専攻のような形で学修できる教育課程を構成しています。

教養教育科目

人間性を高めるため、入学初年度に仏教の思想を必須科目として設定しています。また、他学部との共同開講である教養科目(スポーツ科学を含む)の受講を義務付け、科学偏重や視野の狭い技術者にならないような配慮をしています。また、国際化に対応して系統的な英語教育を実施し、その他の外国語の履修の機会や倫理教育科目を設定しています。

専攻科目

<専門基礎科目>

理工学や専門分野の基礎を学修するための科目群であり、学修姿勢を構築するとともに関連する基礎学力の修得を目指します。

<専門応用科目>

各課程の専門的知識・技能を修得するための科目群であり、各課程の特性に合わせたカリキュラムが編成されています。

<専門関連科目>

学修プログラムを構成する科目群のうち、当該課程以外の課程が主体となって開講する科目です。学修プログラム構成科目として、当該課程の専門基礎科目・専門応用科目と併せて履修することで分野横断型の俯瞰的な視野を身につけることができます。

課程制と学修プログラム

先端理工学部のカリキュラムで大きな柱となるのが、「課程制」と「学修プログラム」です。

従来型の理工系学部では、専門分野以外の領域の学びを深める機会が少ない「タコ壺型の専門教育」が課題となっていました。しかし、あらゆる場面で先端技術が活用されていくこれからの時代には、より広い視野が求められます。そこで、先端理工学部では、多様な学習ニーズに対応した「分野横断型の専門教育」を実現するべく、国内理工系学部で初となる「課程制」を導入しました。

また、課程制に加え、先端領域をより分野横断的に学ぶことができるシステムとして、「学修プログラム」があり、主専攻、副専攻的な学びを可能としています。学修プログラムには、ひとつのテーマに基づいて20単位程度の専攻科目がパッケージ化されています。学生は、自らが所属する課程にかかわらず、興味・関心がある学修プログラムを自由に選択可能であり、これにより分野横断的かつ主体的に学べる教育システムを実現しています。

R-Gap

先端理工学部では、3年次第2クォーターと夏期休業を合わせた約3ヶ月間(3年次の6月中旬~9月上旬)を、主体的に活動できる期間「R-Gap」と位置づけています。R-Gapには必修科目を配置していないため、大学での授業以外の活動を自由に行う事ができます。具体的には、海外留学やインターンシップ、プロジェクトリサーチ、研究活動、ボランティア活動などが想定されます。もちろん大学に留まって、授業を受けてもかまいません。みなさんが自分自身のペースに合わせ多様な活動ができるよう支援します。

【2】課程の教学理念と教育目標

数理・情報科学課程の教学理念と教育目標

数理・情報科学課程では、物事を論理的に考え適切に表現する力、課題を数学的・数量的に分析し解決する力、IT社会に柔軟に対応し活躍できる力を身につけることを目標とする。

低年次では、数学、プログラミング、現象のモデリング、計算機シミュレーション、アルゴリズム、データ科学、統計などに関わる科目の大部分を履修することによって、課題を数学的・数量的に分析し解決する力を養う。これらの科目では、演習を重視し、課題を解決することを通じて、分野に関わる知識とともに論理力・表現力を養う。また、少人数で課題解決を行うプロジェクトベースドラーニング(PBL)科目などで、自分で独自の課題を設定し解決する経験を積む。高年次では、いずれかの履修モデルに基づき、課題解決の経験を深めることを推奨する。さらに高年次の早い段階から研究室に所属することによって、より複雑な課題への取り組みとその解決方法を学ぶ。

このカリキュラムにより、課題解決にあたって、数学的・数量的手法を自由に使用できるようになることはもちろん、課題を様々な観点から見られるようになること、複雑な課題を分析して基本的な法則に戻って考えられるようになること、従来の手法にとらわれず柔軟なアプローチを探せるようになることをめざす。

このような学修の結果として、物事を論理的に考え適切に表現する力、課題を数学的・数量的に分析し解決する力、IT社会に柔軟に対応し活躍できる力を備えた人材となることを期待する。

知能情報メディア課程の教学理念と教育目標

知能情報メディア課程は、知能化が進む情報技術によってますます多様化・高度化するメディア時代にあって、人や環境にやさしい情報社会の実現に貢献できる人材として、現在の産業や技術に柔軟に対応できるだけでなく、将来に向けた情報産業の創造・発展に寄与できる人材を育成することを目的としています。

本課程では、情報科学を基盤にしっかりとした「専門基礎」を学修し、情報処理技術に関する実践的な「専門応用」に発展させることを教学理念としています。実践的な専門教育においては、人間の知識を体系化した知識情報を機械に組み込み、誰もが高度な知識情報を共有・利活用することを目指した「知能情報」、文字、画像、動画、音声などのメディアをディジタル化することで様々な方法で提供したり加工したりする「メディア処理」、OS、データベース、ネットワークの知識を活かしたソフトウェアの設計・開発を学ぶ「ソフトウェア開発」を中心としたカリキュラムとしています。

複雑で膨大な情報や知識に対して新しい情報技術体系で知的データ処理ができる能力やマルチメディア情報のハンドリング・応用を実現できる能力を身につけます。また、基本ソフトウェアの開発・設計から応用ソフトウェアの設計・実施までできる能力を身につけます。情報分野の専門技術者や研究者のみならず、その応用や情報技術を必要とするビジネス領域で活躍できる人材の育成に力点をおいた構成となっています。

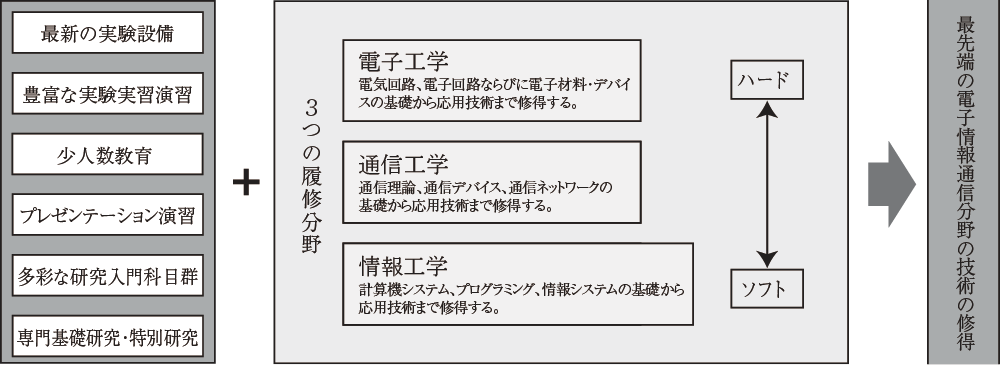

電子情報通信課程の教学理念と教育目標

-科学技術の進歩に対応した次世代の電子情報通信分野の技術者の育成-

今やスマートフォンは必需品となり、ブロードバンドの普及によってインターネットを介した情報システムへのアクセスもどんどん高速化して快適に利用することができるなど、情報通信環境はずいぶん進化しています。そのようなIT進化の恩恵を受けるだけではなく、その仕組みを学んで自分自身でハード作りに携わりたい、あるいは情報通信システムの開発に取り組みたい、などといった学生の期待に応えているのが電子情報通信課程です。

1年次と2年次では、電子情報通信分野に共通する基礎を必修科目あるいは選択必修科目として学びます。特に、週2コマの授業により効果的に知識や技術が修得できるように工夫されています。

3年次に各研究室に配属され、3-4年次を通して、指導教員のもとで電子・情報・通信の各分野の専門応用科目を選択必修科目あるいは選択科目として履修するとともに、「専門基礎研究」と「応用セミナー」により、研究・開発に必要な基礎的な知識や技術を学びます。

4年次になると、それまでに学んだ知識と技術を活かして「特別研究」に取り組み、報告書(卒業論文)を作成し、発表会において研究成果を発表します。このような過程により、各人の適性やキャリアプラン、専門分野に対する興味と関心に応じた学修を進め、将来の仕事へとつなげていきます。

■3年次に研究科目を履修し、就職活動と大学院進学を視野に入れた学修の目的意識を養成

1年次と2年次において電子情報通信分野の基礎を学んだうえで、3年次からは研究室に配属され、研究開発の基礎を学び、4年次で具体的な研究課題に取り組み、この過程で目的意識を持って専門応用科目を履修します。並行して、「電子デバイス・マテリアル」、「スマート情報システム」、「IoT・通信ネットワーク」など多彩に用意されたプログラムに沿って学修することで視野が広がり、学んだ専門知識を就職活動や大学院進学へと結びつけることができます。

■最新の実験設備を活用した少人数制による実践的な教育体制

系統的に編成された幅広い分野の講義を優れた専任スタッフが行うとともに、実験・実習・演習科目を中心に実践的能力を育成します。特に、最新の実験設備を活用した1対1の学習サポートにより、学生の自発性や創造性を発揮させる教育体制をとっています。

■系統的な履修による電子情報通信分野の次世代の技術者の育成

電子・情報・通信の3分野の基礎から実践的応用までを系統的に履修できるようにし、電子デバイス、情報システム、通信ネットワークなどの開発を手がけることのできる次世代を担う優れた技術者の育成に努めています。

●研究室の主なテーマ

<電子工学>

○海川研究室/電子材料・電子デバイス・薄膜太陽電池の研究

○木村(睦)研究室/薄膜デバイス・センサー・ニューロモーフィックシステムの研究開発

○山本研究室/グリーンナノテクノロジー・グリーンデバイス・分子ナノエレクトロニクス・発光 デバイスに関する研究

○宮戸研究室/ナノスケールの物性評価に関する研究

○吉井研究室/レーザー科学・量子エレクトロニクス・光工学

<通信工学>

○石崎研究室/マイクロ波通信デバイス・無線電力伝送システム・マイクロ波加熱システムの研究

○張研究室/電磁波計測・通信デバイスの研究

○植村研究室/無線通信と可視光通信に関する研究およびロボットに関する研究

○吉田研究室/マイクロ波電力伝送・マイクロ波/ミリ波アンテナ・高密度 3 次元実装の研究

<情報工学>

○木村(昌)研究室/機械学習とデータマイニングの研究

○小堀研究室/生体・知能システムの総合的解析とその応用に関する研究

○酒田研究室/実世界指向インタフェースに関する研究

○中川研究室/太陽コロナの物理現象、応用情報理論

○高原研究室/生体情報分析と情報デザインに関する研究

機械工学・ロボティクス課程の教学理念と教育目標

機械工学・ロボティクス課程は、技術と人間の調和を最も重視しながら、新しい技術の創造と高度化ができる技術者の育成を教学の理念とする。

教育目標

-

○技術者として必要な幅広い教養と機械工学分野およびロボティクス分野の専門知識を縦横無尽に駆使することで新たな問題を発見・解決し、複雑に多様化しながら変革していく社会に柔軟に対応しうる実践的技術者を育成することを目標とする。

-

○人文社会や自然科学からなる基礎的教養と情報と情報処理手段の活用能力を身につけることにより、能動的に社会に貢献できる幅広い視野と倫理観を修得することを目標とする。

-

○個別の科学技術の向上を扱う従来からの機械工学分野および学際的な視点を必要とするロボティクス分野をバランス良く学修することにより、それらの学問に立脚した“ものづくり”のできる創造的思考能力を体得することを目標とする。

-

○生涯学習体系に備えた社会や地域に開かれた教育システムとすることで、自主的な問題発見・解決能力、設計・創造能力を持った地域社会の活性化に貢献できる技術者を育成することを目標とする。

教育カリキュラム

-

○演習や実験などの実学を重視し、実践的、体験的に学べる施設を用いて、五感を駆使した機械工学とロボティクスを学修することで、感動と臨場感のある理解を達成する。

-

○学生の人格を尊重し、個性や能力が発揮できる教育を目指し、教員と学生間の人格的接触を緊密にし、人間としてのモラルを身につけ、積極的な人格形成や勉学に対する動機付けを促すとともに、相互のコミュニケーションによる創造の精神の涵養に勤める。

【基礎科目】

-

○英語、数学、物理の基礎的科目を設置し、数学では特に微分積分学、物理では力学に重点を置いている。数学・物理学の演習科目を設け、講義内容の理解を深めることができる。

-

○物理実験においては、実験を通じて物理現象を観察する目を養うことのみならず、実験機器の取り扱い方やレポートの書き方など将来に役立つ基本的事項について学修する。

【専門科目】

-

○機械の分解・組立実習などを通して初年度より機械工学やロボティクスに興味をもつことができるよう「機械工学・ロボティクス入門」を設置した。

-

○機械工学分野では、「材料力学」、「機械力学」、「弾性力学」「熱力学」、「流体工学」、「粘性流体力学」、「機械材料学」、「機械加工学」、「材料強度学」などを体系的に学修する。

-

○ロボティクス分野では、「アナログ電子制御」、「制御工学」、「機構学」、「システム工学」、「メカトロニクス」、「ロボット工学」などを体系的に幅広く学修する。

-

○「材料力学・機械力学演習」、「熱・流体演習」、「電子・制御演習」を通して、機械工学分野とロボティクス分野の基礎的能力を身につける。

-

○実学である「機械製図」、「機械要素」、「設計製図」、「計算機プログラミング実習」などを通して“ものづくり”の基礎を修得し、「情報基礎」では情報収集・データ分析、実践的な情報の活用能力を身に付ける。

-

○「材料力学実習」、「熱・流体実習」、「ロボット実習」や「機械工学基礎実験」を通して、機械工学・ロボティクスの専門知識の理解を深め、問題発見・解決のための基礎的能力を養う。

-

○「先端理工キャリア実習」、「先端理工インターンシップ」、「グローバル人材育成プログラム」や「特別研究」を通じて自己啓発・自己管理能力、コミュニケーション能力を養成するとともに、問題発見・解決のための実践的能力を養う。

応用化学課程の教学理念と教育目標

応用化学課程は、物質化学の立場から持続可能な社会を築くことができる人材の育成を目指す。即ち、共生や循環の価値観をベースに物質化学の知識を活用して自然やモノづくりを理解し、化学的な問題や課題に対して創造的に解決して社会に貢献する人材の育成を目的とする。

【学習・教育到達目標】

A 生物・無生物を問わず、宇宙にある“もの”は全て平等であるとの考えに基づき、エネルギーや資源を利用する人間の視点に執着することなく、地球上における“もの”の共生や循環の考え方を身につける。(共生・循環)

B 共生や循環の発想に基づき、環境にやさしい工業製品の製造・開発をはじめとする「グリーンサスティナブルケミストリー」の考え方や手法を身につける。(グリーンサスティナブルケミストリー)

(B 1)科学技術が地球環境や社会に及ぼす影響についての基礎知識を身につける。

(B 2)環境に配慮しながら化学の知識を“ものづくり”に応用する知識・能力を身につける。

C 化学の知識・能力を「何のために、どのように使うか」を判断するための高い倫理観と健全な常識を身につける。(技術者倫理)

(C 1)社会科学や人文科学などの素養に基づく健全な常識を身につける。

(C 2)科学技術者として社会から求められる基本的な倫理観を身につける。

D 数学、物理学、物理化学、無機化学、有機化学を含む科学的基礎知識をバランスよく学習し、これらの普遍的真理に基づいた論理的思考・柔軟な発想を身につける。(化学の基礎)

(D 1)数学、物理学、情報技術などに関する基本的な知識・能力を身につける。

(D 2)物理化学、無機化学、有機化学の基礎知識をバランスよく身につける。

(D 3)総合的・多面的な基礎知識に基づき、論理的で柔軟な発想力を身につける。

E 応用化学の主要な分野である「分析・環境化学系」、「無機・セラミックス系」、「有機・高分子系」、「生物機能分子系」のうち、いずれか一つの分野において高度な専門知識と応用能力を身につける。(化学の応用)

(E 1)最低一つの専門分野において、高度な専門知識を身につける。

上記の専門知識を、それ以外の周辺分野の基礎知識と総合して、問題解決に応用する能力を身につける。

(E 2)未知の問題に対して、それを解決に導くための具体的な手順を立案する能力を身につける。

(E 3)上記の専門知識を、時代の進歩に即して自主的に更新する姿勢を身につける。

F 自分の意見を正確に相手に伝えると同時に、相手の意見を充分聞き、尊重するために必要な考え方および国際的に通用するコミュニケーション基礎技術を修得する。ディスカッションを通じて叡智を集約することにより新しい構想をまとめ上げる能力を身につける。(国際的コミュニケーション力)

(F 1)日本語による論理的な記述力、口頭発表能力、ディスカッション能力を身につける。

(F 2)英語によるコミュニケーション基礎能力を身につける。

(F 3)チームワークにより、与えられた条件の下で構想をまとめ上げる能力を身につける。

これらの学習到達目標を達成するために、低年次においては、理学および工学の基礎(特に物理化学・無機化学・有機化学・分析化学)を学ぶとともに、学際的な応用化学の特性を鑑み、学生の興味や意欲をかきたてるような観点から専門的な内容を学ぶ機会を設けている。また、主体的な学修姿勢の醸成を狙い、実習・演習科目を配置して能動的な学びの仕組みを導入している。さらに、高年次には4つのコースの中から興味に合わせて応用分野の学びを選択できるようにしている。さらに、「学修プログラム」によって、各専門分野の体系的な理解を図るとともに、分野横断型の学びを促進し、様々な専門知識を融合する能力を養う。

こうした考え方をもとにした応用化学教育の結果として、共生や循環の価値観をもとにしたグローカルに貢献し得る人材を育成し、化学と人間の調和を真に追究して実践できる有用な科学技術者の育成を目指す。

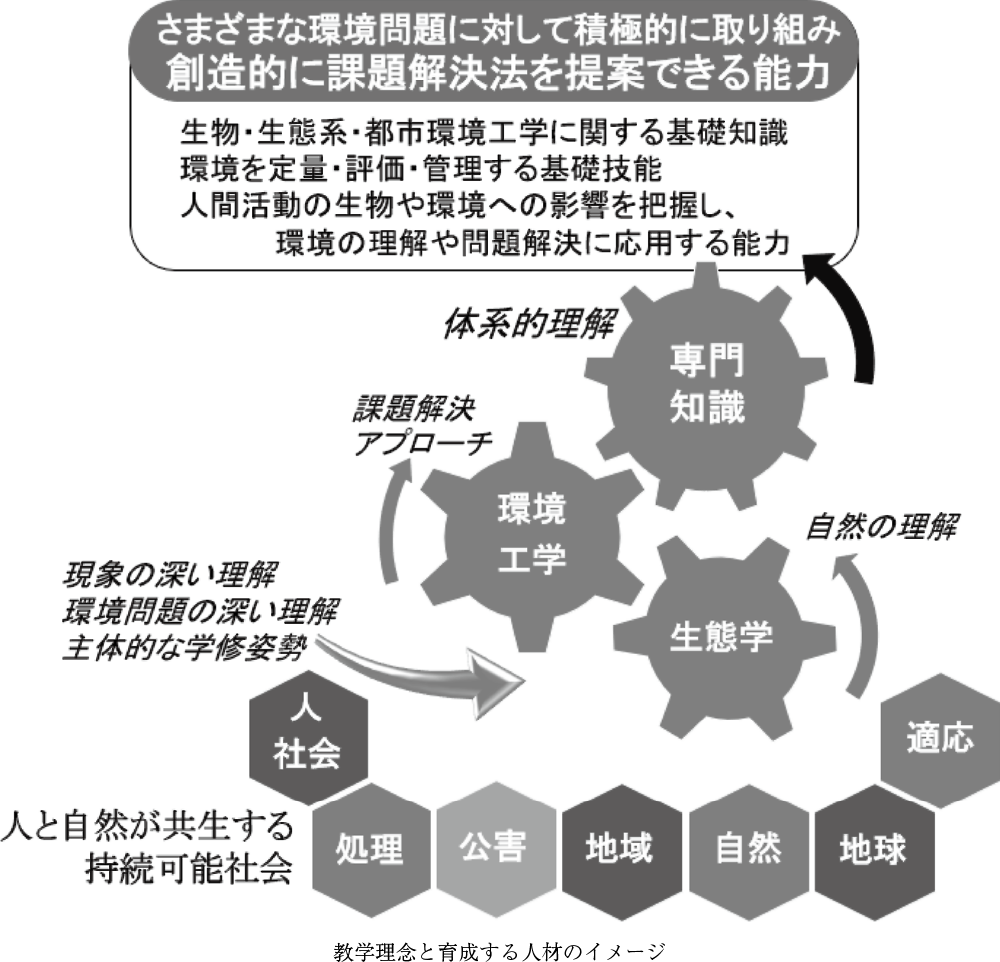

環境生態工学課程の教学理念と教育目標

新時代に相応しい教育研究環境を整え、わが国における学術文化の一層の発展に寄与することを目的として、龍谷大学理工学部が平成元年(1989年)に設置され、当課程の前身の「環境ソリューション工学科」が理工学部の新たな教学展開を図るべく、平成15年(2003年)に設置されました。これらの歴史の上に、令和2年(2020年)に先端理工学部環境生態工学課程として改組されました。先端理工学部に設置された当課程の目的は、人と自然が共生する持続可能社会を構築していくために、生態学に立脚した自然の理解と環境工学的な課題解決アプローチを学修し、様々な環境問題に対して積極的に取り組み、創造的に課題解決法を提案できる人材を育成することです。

過去の環境問題は、どちらかというと「地域的」であり、生命財産に直接被害を及ぼす公害問題でしたが、近年、環境問題の性質は大きく変容し、森林伐採や個人の廃棄物管理などの地域環境と関連して、気候変動や海洋汚染、生物多様性の低下といった地球環境問題が生じています。これらの問題は一人一人が影響を受けるとともに、その原因者ともなっているため、数多くのステークホルダー(利害関係者)が関わり、各地域において「対策」に取り組む必要があります。また対処法として、場合によっては問題の「緩和」や「適応」に取り組む必要があります。

このような状況において、広範な環境問題への対応を図るには、森林や湖沼といった複雑系の自然環境や生物の視点に立った生態学に関する幅広い知識と、廃棄物や排ガス、廃水処理などの目的解決型の工学技術との融合が求められています。工学的な手法で人間生活の改善を図る場合も、その行為が生態学的にどのような影響を与えるかを十分に理解していなくてはなりません。また、開発行為の是非についての判断や開発方法の選択にあたっては、自然環境に関する生態学的な調査・解析に基づき、工学的対応を図るといった総合的な視点が重要となってきます。よって、環境問題に対処していくためには、生態学の知識とともに、処理技術やシステムに係わる深い理解が重要になってきています。また、例えば災害の増加などの新しい環境問題に対応するためや、DNA技術の発展など新しい技術の進歩を取り込むためには、これまでの学問、研究における知識を基礎として、新しい問題を解決していく創造的な対応能力が必要となってきます。

環境生態工学課程では、「主体的な学修姿勢」、「専門知識の体系的な理解」、「分野横断型の学び」を重視した教育を通じて、複雑な環境問題や私たちを取り巻く諸課題に対して積極的に取り組み、創造的に課題解決法を提案できる人材の育成を目指しています。

当課程ではこのように、生態学と環境工学の両方の知識と技術を修得し、環境問題への創造的対処と持続可能社会の構築に寄与するための高度な専門能力を修得することともに、人間的成長を促します。これにより、未知の環境問題にも対処できる方法論を学び、さらに論理的思考力、プレゼンテーション能力、企画提言能力などを身につけることで、種々の環境問題の解決に貢献できる人材を育成します。

検索

検索