Need Help?

法学部専攻科目の教育目的および履修方法

最終更新日: 2025年1月28日

法学部のカリキュラムは,自由に法学・政治学の科目・コース・演習を選択することができるようになっています。このため,どの科目を履修し,どのコースや演習に所属すれば,自分の目標が達成できるかが必ずしも明確でない部分があるかもしれません。そこで,法学部では,以下に示すとおり,各自の目標にむかって系統的に学修できるようなシステムを整えています。

- 第1セメスターから第3セメスターまで『履修指導科目』を開講。履修指導科目は,法学・政治学の専門基礎を体系的に学修できるのと同時に,自分の興味や関心がどこにあるのかを見極めることができるため,以後の演習選択やコース選択の一助となります。

- 第4セメスターから『コース制』を実施。各コースに『コア科目』を配置することで,系統的な学修ができます。

- 各セメスターに開講している『演習科目』担当教員の指導にしたがって科目を履修するのも大変有効です。

みなさんは,卒業に必要な単位をただやみくもに履修するのではなく,各自の関心や将来の進路希望をふまえたうえで系統的な履修計画を立てるよう心掛けてください。

【1】履修指導科目

履修指導科目とは,専攻科目を4年間学修するうえで基本となる科目のなかから,特に履修するよう指導している科目です。必修科目ではありませんが,以後の学修のために,当該セメスターにおいて必ず履修してください。

| 第1セメスター | 「基礎演習」「法と裁判」「現代社会と政治」 |

|---|---|

| 第2セメスター | 「法政入門演習」「憲法Ⅰ(人権)」「民法Ⅰ-A」「現代世界の政治」 |

| 第3セメスター | 「法政ブリッジセミナー」「日本法制史A」「憲法Ⅱ(統治機構)」「民法Ⅰ-B」「刑事法入門」 |

【2】コース制

コース制は,学修の目標を明確にすることと,系統的な科目履修を積極的に進めていくことを目的とした制度です。コースには法学部内に開設されている法学部独自の「法学部内コース」と法学部・経済学部・経営学部・政策学部の4学部横断的に開設されている「学部共通コース」があり,そのいずれかのコースに所属して学修を深めていくことになります。それぞれのコースによって,卒業要件や科目の履修方法に違いがありますので,みなさんの学修目標に照らして適切なコース選択が必要です。

なお,法学部の学生は,9つのコースのうち,必ず一つのコースに所属しなければなりません。

※コースへの所属時期について

コースへの所属は,第3セメスターにおいて申請し,第4セメスターから所属することになります。

※コースの変更について

コースのカリキュラム(教育課程)は,その所属から卒業までの間にわたって編成されていますので,コースを登録した以上,最後までそのコースで履修を続けることが望ましいことは言うまでもありません。ただし,本人の適性等により,コースを変更した方がよいと判断される場合には,例外的に変更を認めています。

コースを変更した場合には,既に修得した科目が,変更後のコースによっては卒業要件単位として認められず随意科目となる場合もありますので,注意が必要です。

-

司法コース以外の法学部内コースから司法コース以外の法学部内コースへの変更

第5セメスターの受講登録までに演習担当教員と相談のうえ,コース変更スケジュール(ポータルサイトで確認すること)にしたがって変更届を提出してください。 -

司法コースから法学部内コースへの変更

第5セメスターと第6セメスターの受講登録までに演習担当教員と相談のうえ,コース変更スケジュール(ポータルサイトで確認すること)にしたがって変更届を提出してください。 -

法学部内コースから司法コースへの変更

第5セメスターと第6セメスターの受講登録までに演習担当教員と相談のうえ,コース変更スケジュール(ポータルサイトで確認すること)にしたがって変更届を提出してください。

ただし,司法コースには定員があるため,変更が認められないこともあるので注意してください。 -

学部共通コースから法学部内コースへの変更

「コース離脱(変更)について」を参照してください。 -

法学部内コースから学部共通コースへの変更

この場合のコース変更はできません。

(1)法学部内コース

法学部には,5つのコースが開設されています。

| コース |

|---|

| 司法コース |

| 現代国家と法コース |

| 市民生活と法コース |

| 犯罪・刑罰と法コース |

| 国際政治と法コース |

なお,各コースの卒業要件については,「単位制度と単位の認定」を,コア科目については「法学部開設科目一覧」を参照してください。

1)司法コース[コース定員:60名]

コースに定員を設けることで,少人数教育を基本とする知的共同体を形成し,学生が互いに学習意欲を高めあえる環境を確保します。民事法,刑事法,公法の基礎をしっかりと学修できるように,教員と学生によるインターアクティブな授業を展開します。司法コースは,法曹を目指す学生だけではなく,公務員や資格の取得を目指す学生なども対象にしています。しかし,試験対策のためのコースではありません。幅広い教養と法的な思考方法,問題発見と解決の能力を有し,六法科目など一定の法律分野の基礎的な知識を身につけた学生を育成することを目的としています。

※ 司法コースの所属について

司法コースは定員が60名の定員制※をとっており,司法コースへの所属を希望する学生に対して選考を行うことがあります。選考の際には,以下の基準を参考に,総合的に判断します。

i)2セメスターまでの修得単位数が28単位以上であること。

ii)2セメスターまで履修した以下の科目の状況が良好であること。

- ・履修指導科目(「法と裁判」「現代社会と政治」「憲法Ⅰ」「民法Ⅰ-A」「現代世界の政治」)のGPA

- ・「憲法Ⅰ」および「民法Ⅰ-A」の成績

- ・「基礎演習」「法政入門演習」の履修状況

なお,選考に漏れた場合は,他の法学部内コースに所属することになります。

※司法コースの定員は60名ですが,選考の結果,司法コースへの所属を認められる者の人数が60名未満になることもあります。

2)現代国家と法コース

基礎的な法律科目を幅広く学びつつ,公法科目(憲法,行政法等)を中心に,関連科目として政治学や日本政治を学ぶことによって,公法分野の専門性を高めます。

3)市民生活と法コース

基礎的な法律科目を幅広く学びつつ,とりわけ民事法科目(民法,民事訴訟法等)や商事法科目(商法,会社法等)を中心に学ぶことによって,私法分野の専門性を高めます。

4)犯罪・刑罰と法コース

基礎的な法律科目を幅広く学びつつ,とりわけ刑事法科目(刑法,刑事訴訟法,刑事政策等)や矯正・保護課程科目を中心に学ぶことによって,刑事法分野の専門性を高めます。

5)国際政治と法コース

現代の国際社会に関するさまざまな問題に関して,国際法,そして国際政治関係(国際政治論等)や地域研究(アフリカ政治論等)の観点から理解できる能力を身につけた人材の育成を目指します。

国際政治と法コース生は,国際関係コース開設科目のうち,以下の科目を卒業要件単位(国際政治と法コースコア科目以外の専攻科目)として履修できます。

国際関係論Ⅰ,国際関係論Ⅱ,現代国際関係史,国際ジャーナリズム論,ヨーロッパ研究 A,ヨーロッパ研究 B,ヨーロッパ研究 C,ヨーロッパ研究 D,東アジア研究 A,東アジア研究 B,東南アジア研究 A,東南アジア研究 B,北米研究 A,北米研究 B,中南米研究 A,中南米研究 B

(2)学部共通コース

「学部共通コース」では,各コースの独自の科目と,本学で既に開講されている科目の中から各コースの趣旨や目的に沿った科目を選び,それらを体系化・組織化して提供するものです。学部共通コースは,「国際関係コース」「英語コミュニケーションコース」「スポーツサイエンスコース」「環境サイエンスコース」の4コースを開設しています。各コースの詳細な内容については,「学部共通コース」を参照してください。

【3】演習科目

大学におけるもっとも大学らしい授業形態が少人数の演習(ゼミナール)です。教員が中心となって講義を進める講義科目とは対照的に,みなさんが中心となって学修を進めていくものです。演習科目には,1年生から4年生まで,さまざまなタイプのものがあります。必修科目ではありませんが,みなさんの積極的な履修を期待します。

(1)基礎演習<第1セメスター>

この演習は,法学部における「大学入門科目」として位置づけられており,大学4年間を有意義に過ごすためのノウハウを,少しでも早く獲得してもらうことを目的としています。この科目は履修指導科目ですので,必ず履修してください。

(2)法政入門演習<第2セメスター>

この演習は,法学・政治学に関する基礎的文献の読解力を養成するための科目として位置づけ,基礎演習の学修内容を定着させるとともに,法学・政治学の学修に必要となる文献の読解力を主とする基礎的技能を修得することを目的としています。この科目は履修指導科目ですので,必ず履修してください。

クラスサポーター制度について

基礎演習および法政入門演習では,「クラスサポーター制度」を採用しています。

クラスサポーターは,みなさんの先輩にあたる上級生で,レポート等の課題への取り組み方,学生生活に関するアドバイス,クラス担当の先生との調整役など,さまざまな形でみなさんをサポートしてくれる強い味方です。クラスサポーターは,過去に基礎演習を受講したことがあるので,自分たちの経験に則したきめ細かなサポートをしてくれます。積極的に活用しましょう。

(3)法政ブリッジセミナー<第3セメスター>

この演習は,法学・政治学の特定の領域やテーマに即して,より専門的な学びに必要な態度・知識・技能を実践的に学ぶとともに,論理的な文章を作成する能力を身に付けることを目的としています。この科目は,第4セメスターから始まる「演習Ⅰ」までの橋渡しとして,「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」での学修を本格的に始めるための準備科目です。この科目は履修指導科目ですので,必ず履修してください。

(4)演習Ⅰ<第4,第5セメスター>

この演習は,法学部における法律学・政治学の『専門教育ゼミナール』として位置づけています。1ゼミあたり15名程度で,複数のゼミから1つを選択(定員を超えて応募があったゼミでは選考を実施)することになります。法学部の学修・学生生活の中心となる大変重要な科目ですので,必ず履修してください。

(5)演習Ⅱ(卒業研究を含む)<第6,第7,第8セメスター>

この演習は,「演習Ⅰ」での学修をさらに深め,その集大成として卒業研究を制作するための『専門教育ゼミナール』として位置づけています。法学部教育において最も重要であるといっても過言ではない科目ですので,必ず履修してください。

また,この演習は,「演習Ⅰ」と同一教員のゼミで継続して履修することを原則としていますので,ゼミの変更はできません。ただし,やむを得ない事情によりゼミを変更したい場合は,第5セメスターの6月頃までに法学部教務課で相談してください。

なお,「演習Ⅱ」と「卒業研究」は一体で合計6単位の科目です。「演習Ⅱ」または「卒業研究」のみの単位認定はされませんので注意してください。

※演習科目とコースについて

学部共通コースでは,それぞれのコースごとに所属できる演習が決められていますが,法学部内コースでは,演習とコースとは連動していないため,すべてのコースにおいて,法学部内に開講されているどの演習にも所属することができます。しかし,みなさんがより系統的・体系的な学修を進めるには,コースと同じ分野の演習に所属することが望ましいのは言うまでもありません。この点をふまえた上で,演習,コースを選択してください。

※卒業研究について

以下の要領にしたがって,提出してください。なお,詳細は10月下旬頃にポータルサイト等でお知らせしますので,必ず確認してください。

1.提出物

「論文」,「表紙」,「要旨(表題含む)」,「受領書」合計4点

2.提出日時

12月中旬(正式な日時は,10月下旬頃にポータルサイト等でお知らせします)

3.提出先

法学部教務課

4.規格・枚数等

《手書きの場合》

・論文用紙

原稿用紙

B4判,400字詰,縦書き

・字数

12,000字以上

字数に算入しないもの「目次」「参考文献」「資料」等

注は字数に含める

ページ番号を各ページのナンバー欄に記載すること

・使用筆記具

演習Ⅱ担当者の指示に従うこと

《文書作成ソフト(Microsoft Word等)の場合》

【日本語】

・論文用紙

無地の用紙(感熱紙は不可)

A4判 1ページ 1200字(40字×30行)

縦書き又は横書き(ただし,用紙は縦置きに限る)

綴じしろ

縦書き:右に3センチ程度の余白

横書き:左に3センチ程度の余白

・字数:12,000字以上

字数に算入しないもの「目次」「参考文献」「資料」等

注は字数に含める

ページ番号を各ページの中央下に記載すること

《文書作成ソフト(Microsoft Word等)の場合》

【英語】

・論文用紙

無地の用紙(感熱紙は不可)

A4判 5,000words以上

1ページの行数は25行とする

フォントはTimesまたはTimes New Roman

フォントサイズは12ポイント

横書き(ただし,用紙は縦置きに限る)

綴じしろ 横書き:左に3センチ程度の余白

・字数

12,000字以上

字数に算入しないもの「目次」「参考文献」「資料」等

注は字数に含める

ページ番号を各ページの中央下に記載すること

5.備考

- 卒業論文は日本語で執筆するものとします。

ただし,指導教員が認めた場合には英語で執筆することも可とします。 - 英語で執筆する場合は,英文校閲を含め内容と形式について指導教員から十分な指導を受けてください。

- 英語で作成する場合でも,論文要旨は日本語で作成してください。

- 優秀な卒業研究は,『法学論集-学生論集-』に応募の上,審査を経て掲載されます。応募にあたっては,原稿の字数が,日本語の場合15,000字程度まで,英語の場合6,500words程度まで(いずれも,図表なども含める)となっています。詳しくは,毎年発行される『法学論集-学生論集-』巻末の募集要項で確認してください。

※編転入生の演習受講について

3年次に編転入学した学生を対象に,前期(第5セメスター)の専門教育ゼミナールとして「演習Ⅰ(編転入)」(2単位)が開講されています。また,後期(第6セメスター)におけるゼミ選択は,前期(第5セメスター)に「演習Ⅰ(編転入)」を履修した場合,同一教員の「演習Ⅱ」を選択し履修してください。また前期(第5セメスター)に「演習Ⅰ(編転入)」を履修していない場合も,「演習Ⅰ」ではなく「演習Ⅱ」から履修することになります。その際には別途申込みが必要です(申込方法については,第5セメスターの6月までに,法学部教務課で相談してください)。

(6)学部共通コース演習

学部共通コース生を対象に開講される演習です。各コースによって,開講形態が異なりますので,学部共通コース各コースの演習のページを参照してください。

【4】アクティブラーニング科目

(1)法政アクティブリサーチ

これまでの法学部の教育にはあまりみられないフィールド・ワークを取り入れて,実践的な学びの姿勢を育成することを特徴としています。多様な目的を教員とともに自主的・共同的に設定し,目的に応じたフィールドにおいて社会の諸機関と自主的・積極的に交渉し,実践的に学ぶことにより,社会に対する知識と経験の育成をはかります。

【5】キャリア啓発科目・キャリア形成科目

〈キャリア啓発科目〉

(1)キャリアデザイン

弁護士,地方公務員,警察官,金融機関をはじめとする民間企業など,さまざまな職業に従事しておられる方をお招きして,それぞれの職業の概要や仕事内容,やりがいをお話しいただき,職業意識を醸成します。

(2)司法実務特別講義

龍谷大学と学術交流協定を締結している京都弁護士会から現役弁護士をお招きして,チェーンレクチャー形式で講義を行います。

(3)ワークショップ司法実務

現役弁護士の方から,大学で学んだ法律の知識が実社会でどのように活かされているか,法律問題解決にあたり必要となる法律制度の基礎知識を伝えるとともに,制度を担う専門職の活動を紹介します。

〈キャリア形成科目〉

(2)法律実務論A・B

夏期休業期間中(2週間あるいは4週間)に,弁護士事務所・司法書士事務所において法律実務に直接触れることを内容とする科目です。研修先の弁護士事務所・司法書士事務所で講義を受けるのではなく,弁護士や司法書士に同行するなどして,さまざまな経験をすることが予定されています。

(2)法律事務実務Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

将来,弁護士の経営する法律事務所や企業の総務・法務部門等で働きたいと思っている人を対象に開講している授業科目です。この授業の中で,希望者を対象に夏期休業期間中(およそ1週間程度),法律事務所へのインターンシップが行われます。

【6】学内外における研修制度およびインターンシップ・プログラム

(1)法学部が開講するインターンシップ科目

(2)法学部学生内外研修制度

【7】教職課程教科に関する科目,特別研修講座「矯正・保護課程」科目

法学部生は,いずれのコース(学部内コース・学部共通コース)に所属しても,教職課程教科に関する科目,特別研修講座「矯正・保護課程」科目を,一定の条件の下に,卒業要件単位(法学部専攻科目)として認定されます。ただし,法学部のカリキュラム上の目的を達成するために,これらの科目を法学部専攻科目としてやみくもに履修することは避け,系統だったバランスの良い履修を心掛けてください。

(1)教職課程教科に関する科目

開講科目一覧に掲載されている「教職課程科目」のうち,20単位まで,卒業要件単位として認定されます。履修登録する教職課程科目のうち,どの科目を卒業要件単位として組み入れるかは,登録時に選択することになります。卒業要件単位として組み入れる科目の場合は,登録コードが“J”で始まる科目を,卒業要件単位として組み入れない科目(随意科目)の場合は,登録コードが“Z”で始まる科目を登録してください。

(2)矯正・保護課程科目

開設科目一覧に掲載されている特別研修講座「矯正・保護課程」の科目を本登録し履修すれば,卒業要件単位として認定されます。

なお,本登録を行わず,特別研修講座「矯正・保護課程」として受講する場合は,別途申込みが必要です(受講料の納入が必要となります)。

以下の2つの要件を満たした者には,「矯正・保護課程修了証明書」(本学独自の課程修了証明書)を交付します。

1)開設科目のうち,16単位以上修得

2)施設参観に2日以上参加

※その他,修了認定に関する留意事項は,別冊「矯正・保護課程受講要項・シラバス」をご参照ください。

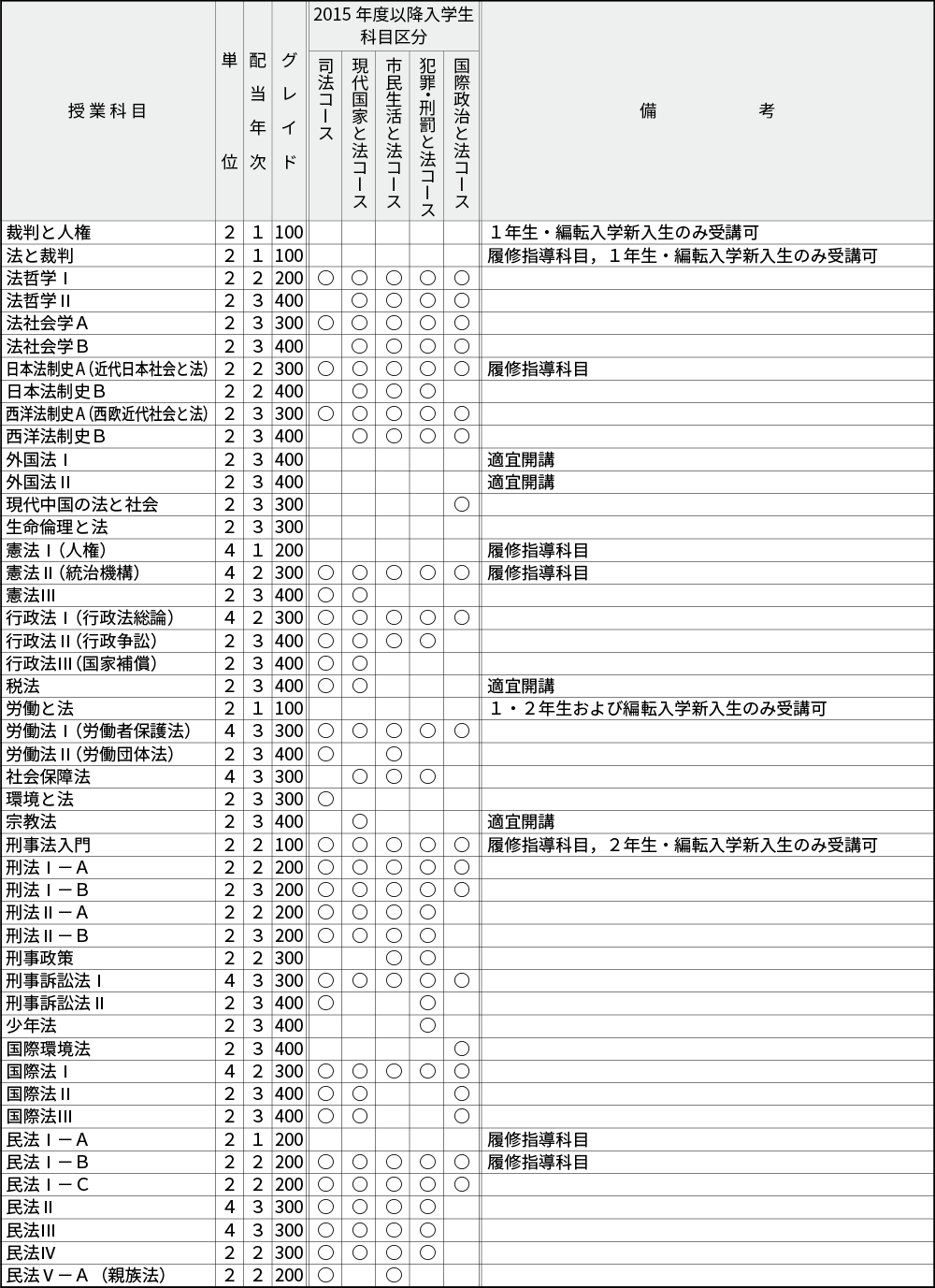

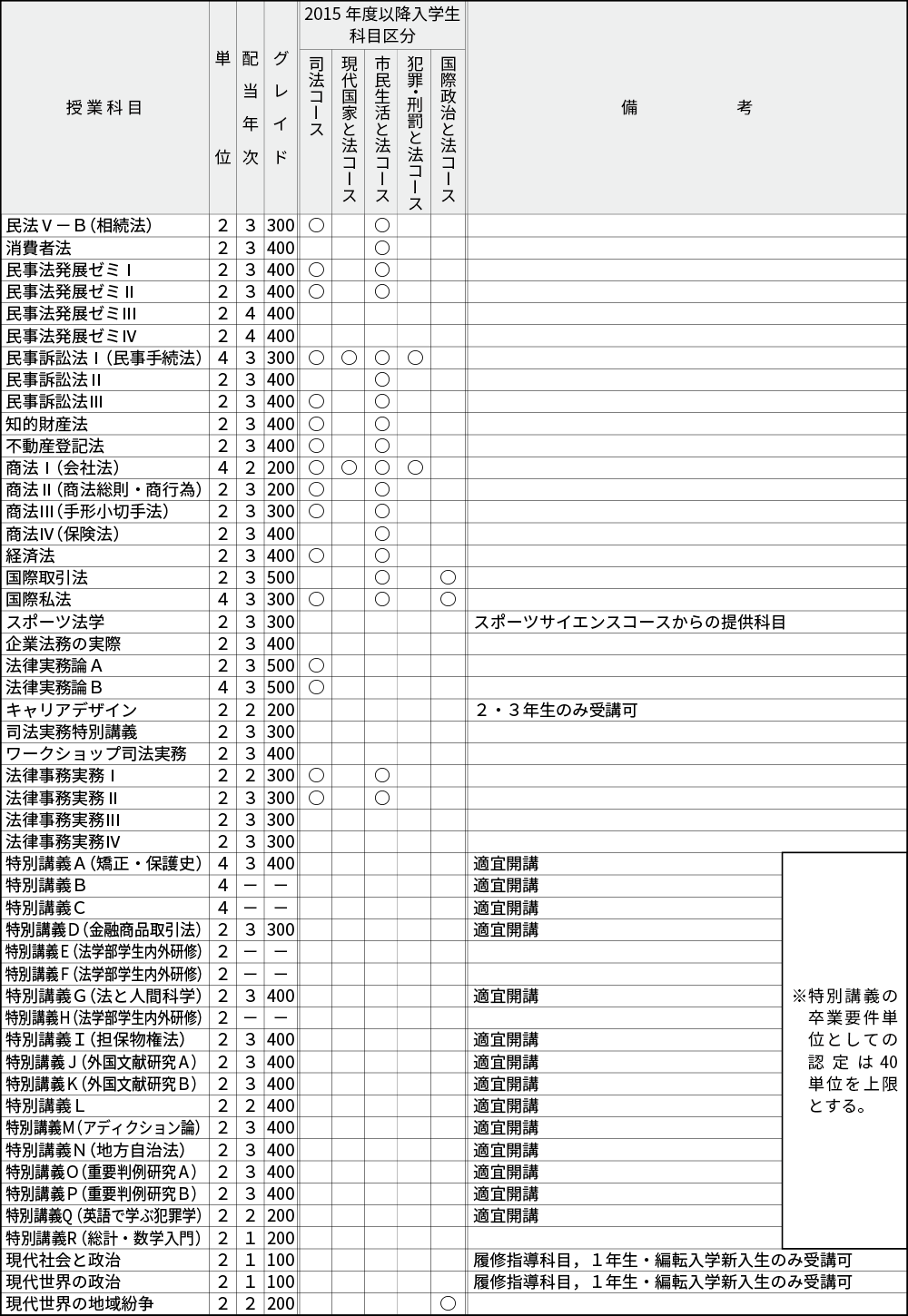

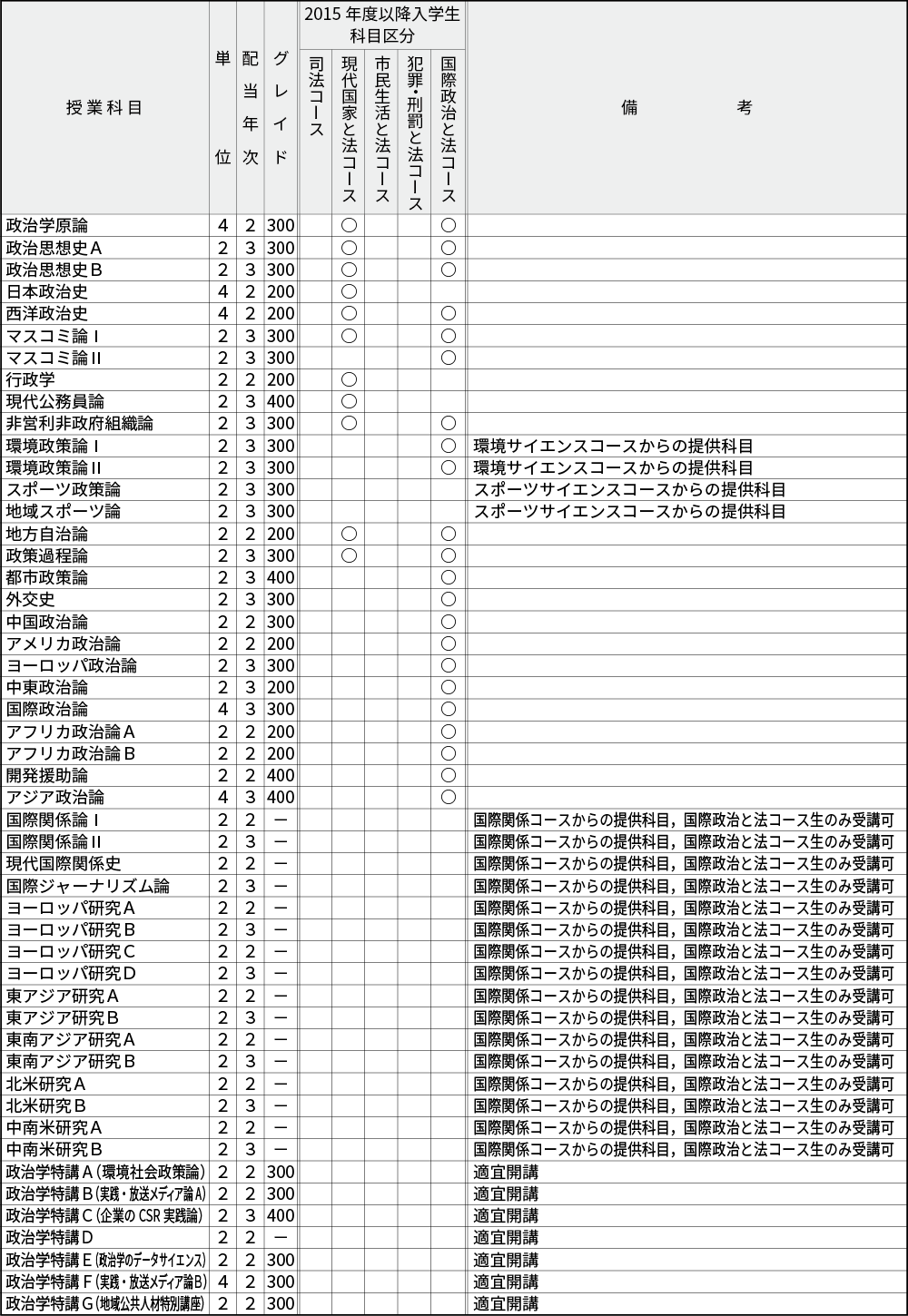

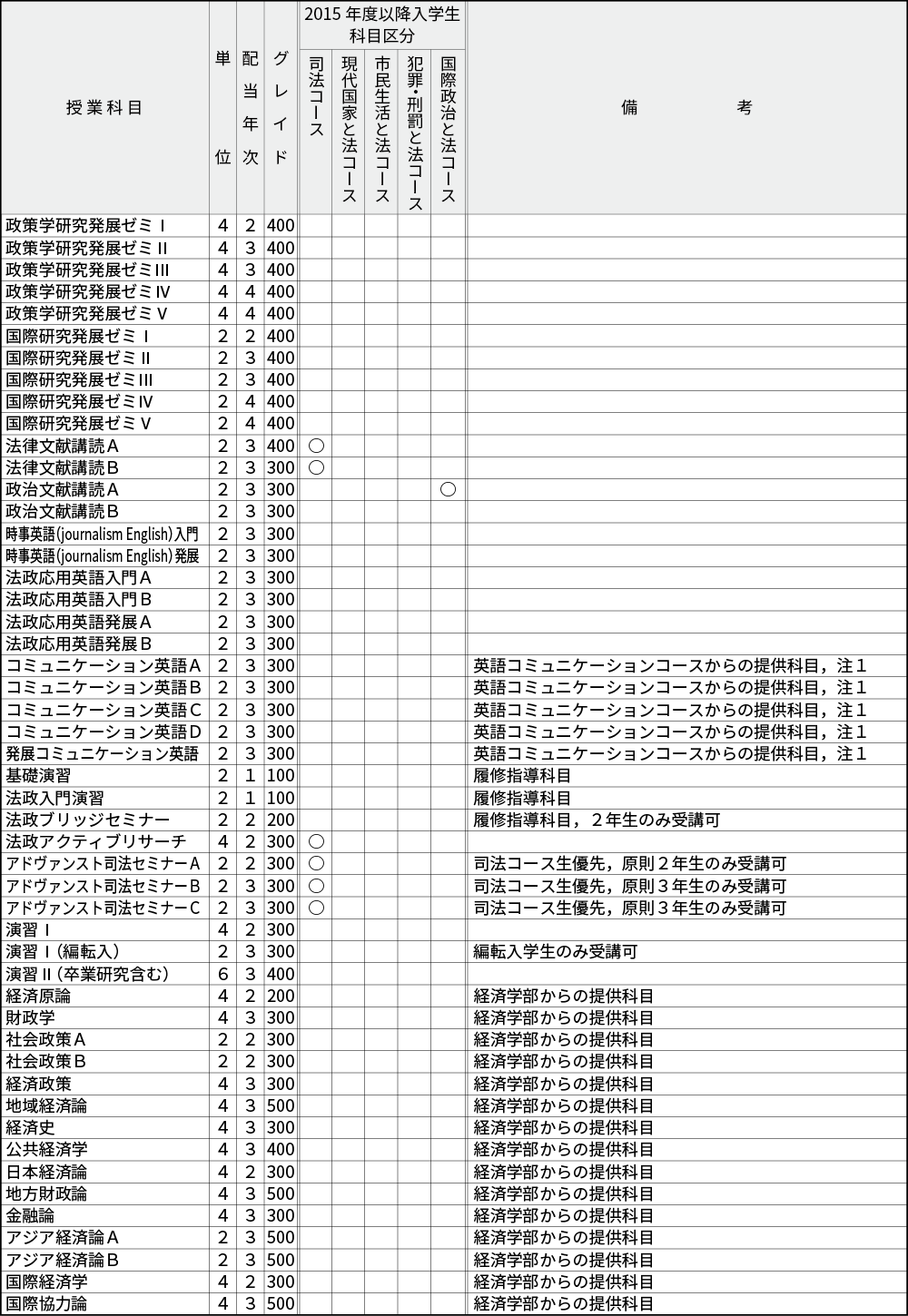

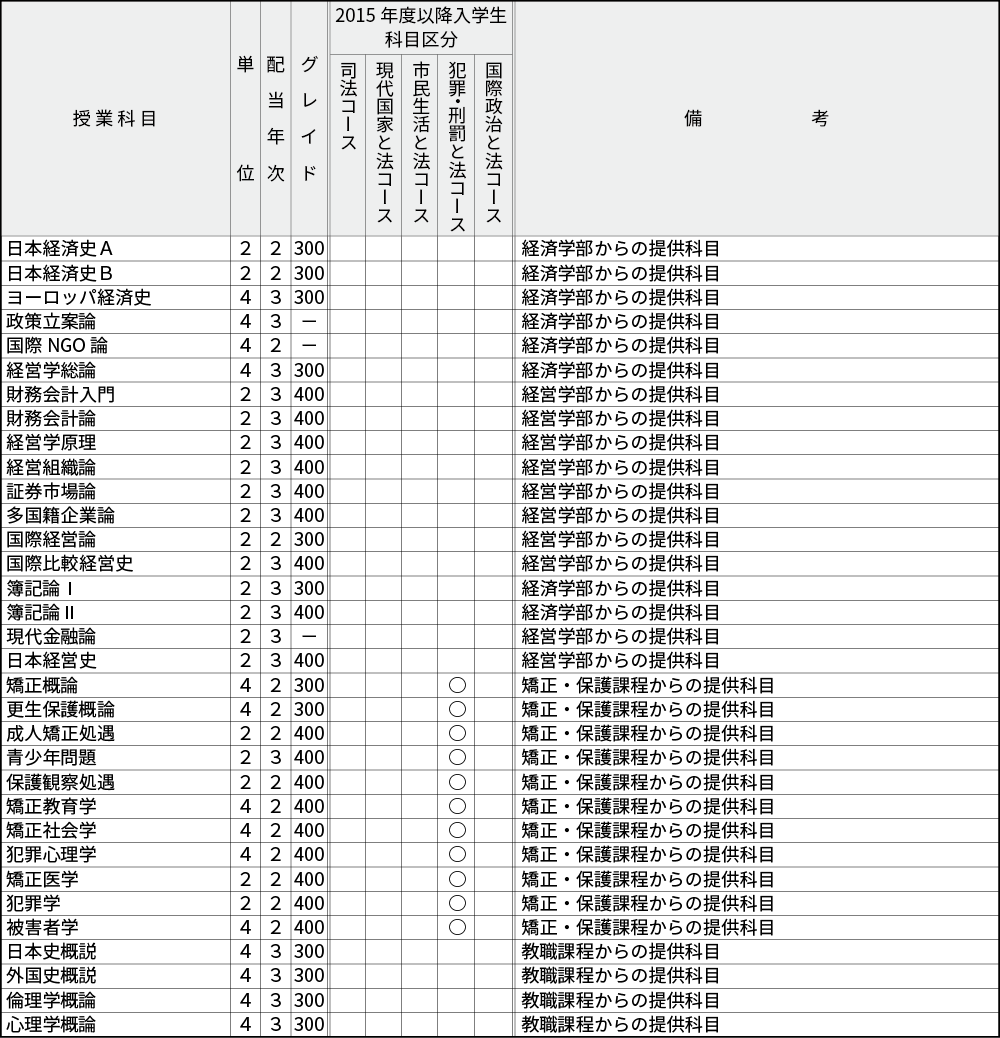

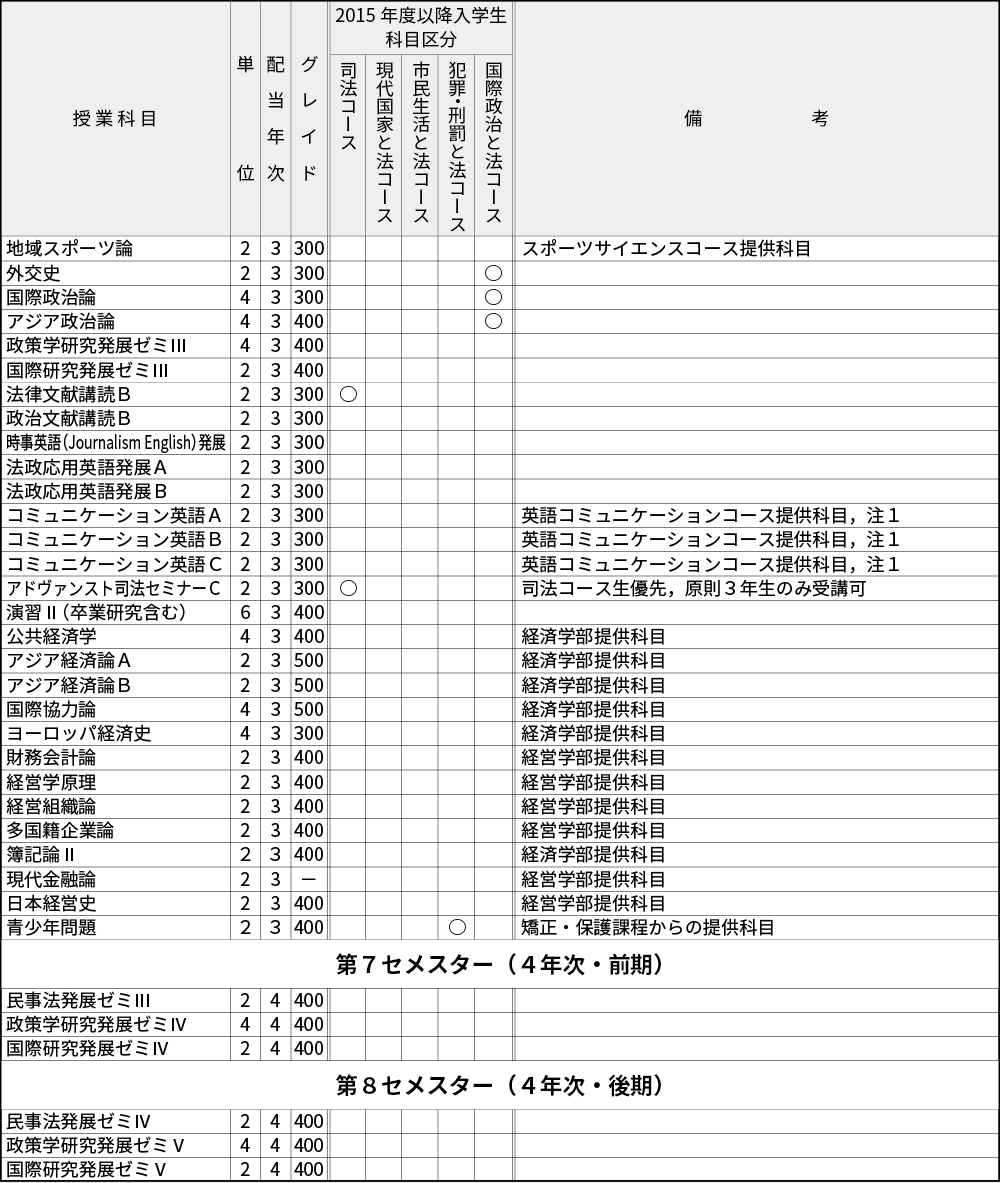

【8】法学部開設科目一覧

《科目順》

○;各コースのコア科目

- 開講状況・配当セメスター等については,毎年度ごとに,時間割表・シラバス等で確認してください。

- 名称を変更した科目および,同一名称で単位数を変更した科目,分割・合併した科目については,再度の履修は認められません。

- 特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とします。

注1:英語系の科目の履修について,以下の点に注意してください。

・卒業要件単位としての制限

「コミュニケーション英語 A~D」,「発展コミュニケーション英語」について,合計10単位まで学部専攻科目として修得することが可能です。

ただし,国際関係コース生および英語コミュニケーションコース生は,学部専攻科目として履修することができません(2009年度より適用)。

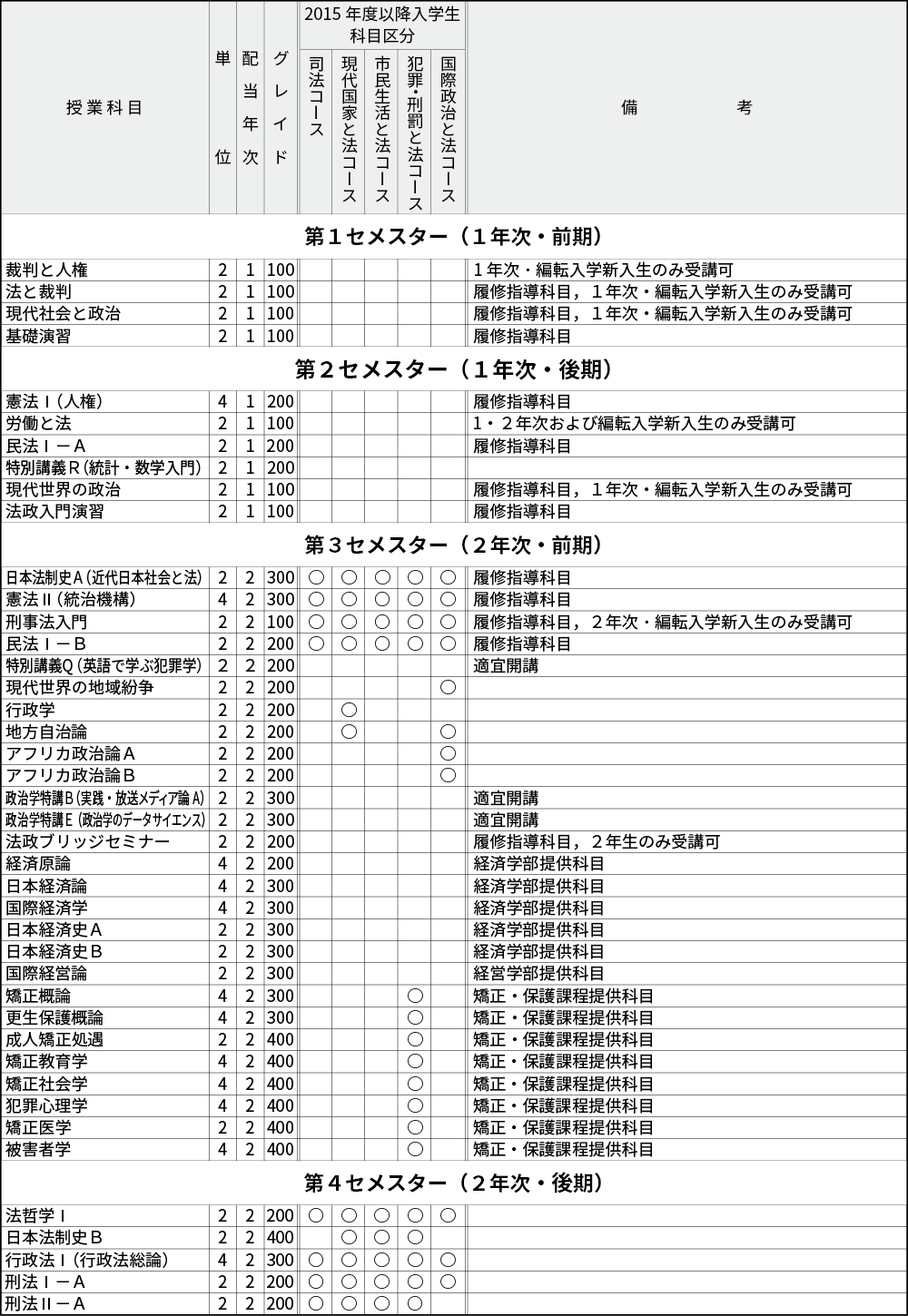

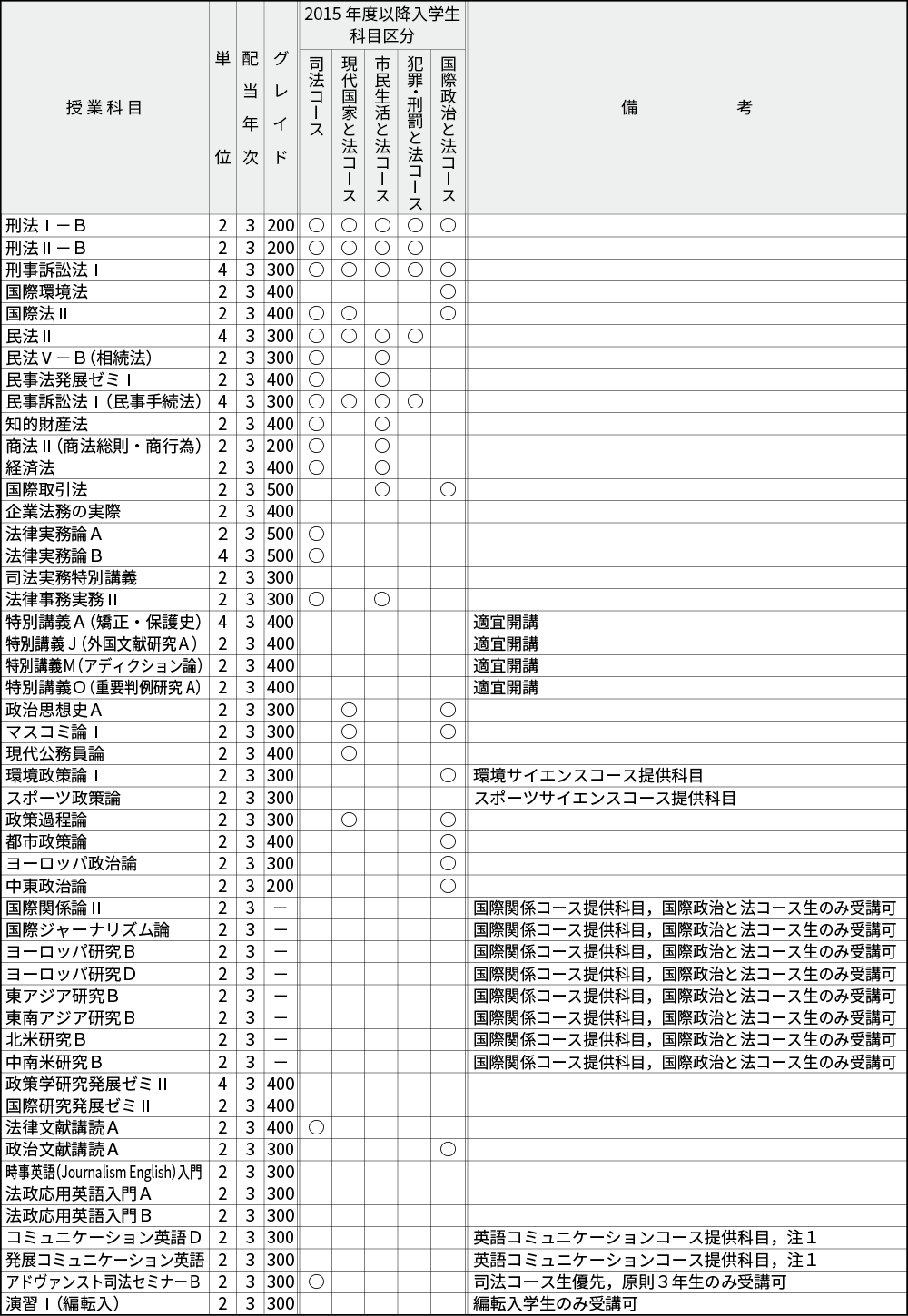

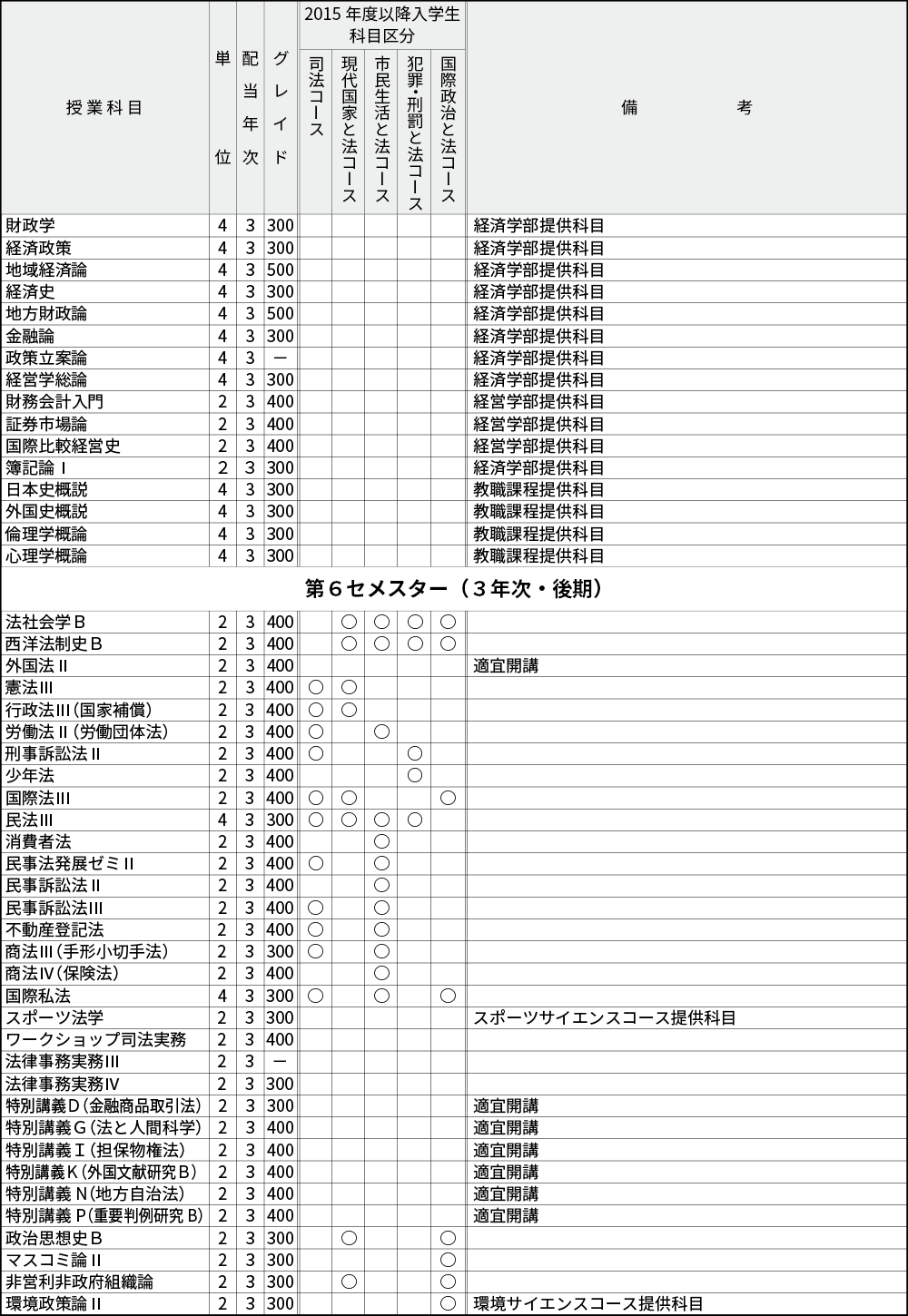

《配当セメスター順》

○;各コースのコア科目

- 開講状況・配当セメスター等については,毎年度ごとに,時間割表・シラバス等で確認してください。

- 名称を変更した科目および,同一名称で単位数を変更した科目,分割・合併した科目については,再度の履修は認められません。

- 特別講義の卒業要件単位としての認定は40単位を上限とします。

- 開講セメスターは,年度により変更される場合があります。

注1:英語系の科目の履修について,以下の点に注意してください。

・卒業要件単位としての制限

「コミュニケーション英語 A~D」,「発展コミュニケーション英語」について,合計10単位まで学部専攻科目として修得することが可能です。

ただし,国際関係コース生および英語コミュニケーションコース生は,学部専攻科目として履修することができません(2009年度より適用)。

検索

検索