Need Help?

経済学部専攻科目の教育目的および履修方法

最終更新日: 2025年2月6日

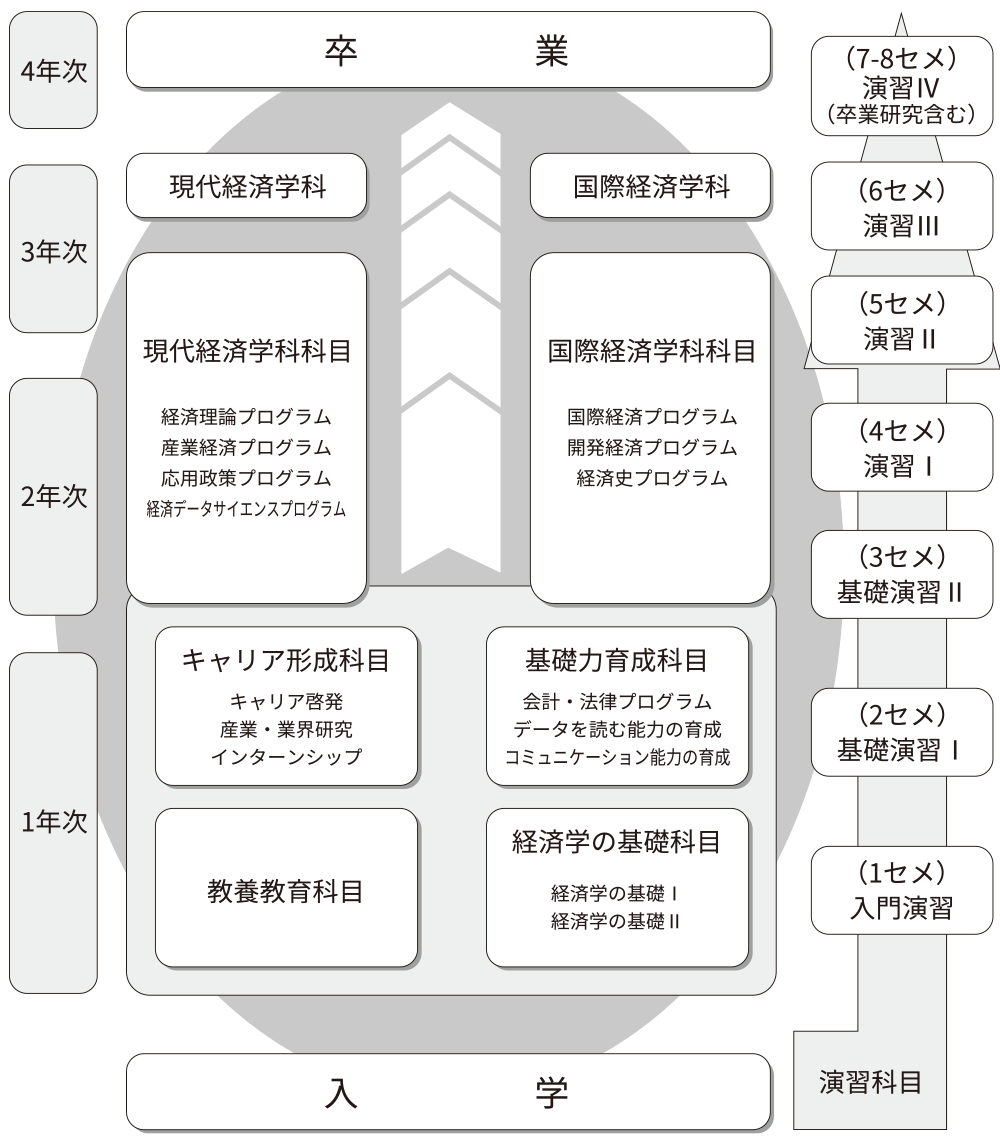

【1】学部専攻科目の目的・履修方法

(1)学科別学修の趣旨と目的

近年、経済の国際化・情報化・地域経済の役割の増大など、日本と世界の経済構造には大きな変化が生じています。経済学部では、現代的な高等教育ニーズを満たすために、伝統的な経済学教育に加えて、以下の教育目標を設定しています。

- 国際化された経済・社会にあって、「地域の時代」を担える人材の育成

- 情報化に柔軟に対応できる人材の育成

- 政策立案能力や起業家精神を持つ人材の育成

- 高度職業人養成を目的とした学部と大学院の教育連携の確立

また、「現代経済学科」と「国際経済学科」の具体的な教育目標は次のとおりです。

〈現代経済学科〉

最近の経済動向を説明でき、客観的なデータの分析と計画、立案、提言の能力を備えるとともに、豊かな発想を持ち、人や環境への「やさしさ」、快適な生活への提言ができる人材育成を目指します。

〈国際経済学科〉

世界経済の最新動向を説明することができ、コミュニケーション能力に優れ、豊かな国際感覚を持ち、国際化されたビジネスシーンで活躍するとともに、世界のさまざまな地域の人々と協力しながら、迅速に問題解決できる人材の育成を目指します。

(2)学部専攻科目の区分

学部専攻科目はつぎの科目群に区分されています。具体的な開講科目は「学部専攻科目 開設科目」を参照してください。

1)基礎科目

経済学の基礎Ⅰ

経済学の基礎Ⅱ

2)学科別科目

現代経済学科科目

・経済理論プログラム

・産業経済プログラム

・応用政策プログラム

・経済データサイエンスプログラム

・演習科目

・特別講義

国際経済学科科目

・国際経済プログラム

・開発経済プログラム

・経済史プログラム

・演習科目

・特別講義

3)基礎演習科目

4)基礎力育成科目

・コミュニケーション能力育成科目

・データを読む能力の育成科目

・会計・法律プログラム

5)キャリア形成科目

〔科目区分とプログラム配置〕

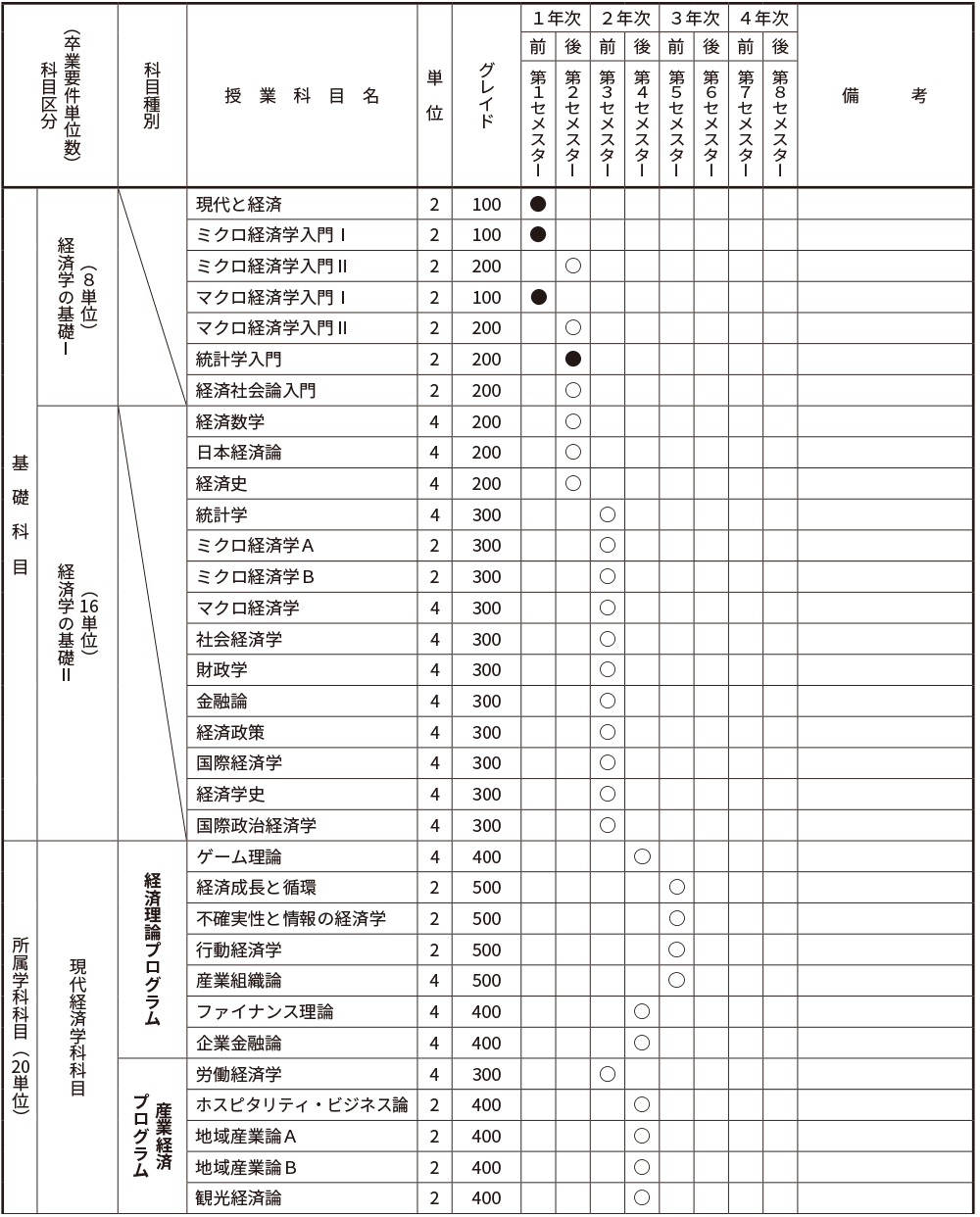

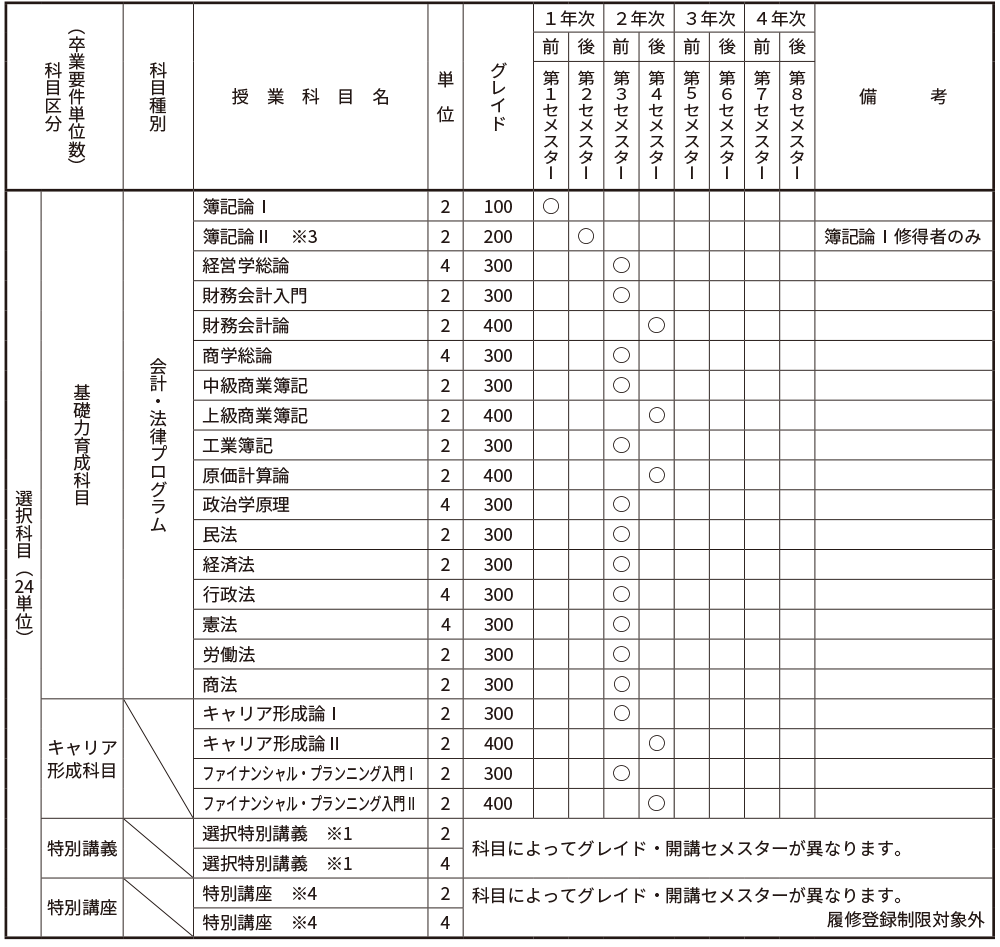

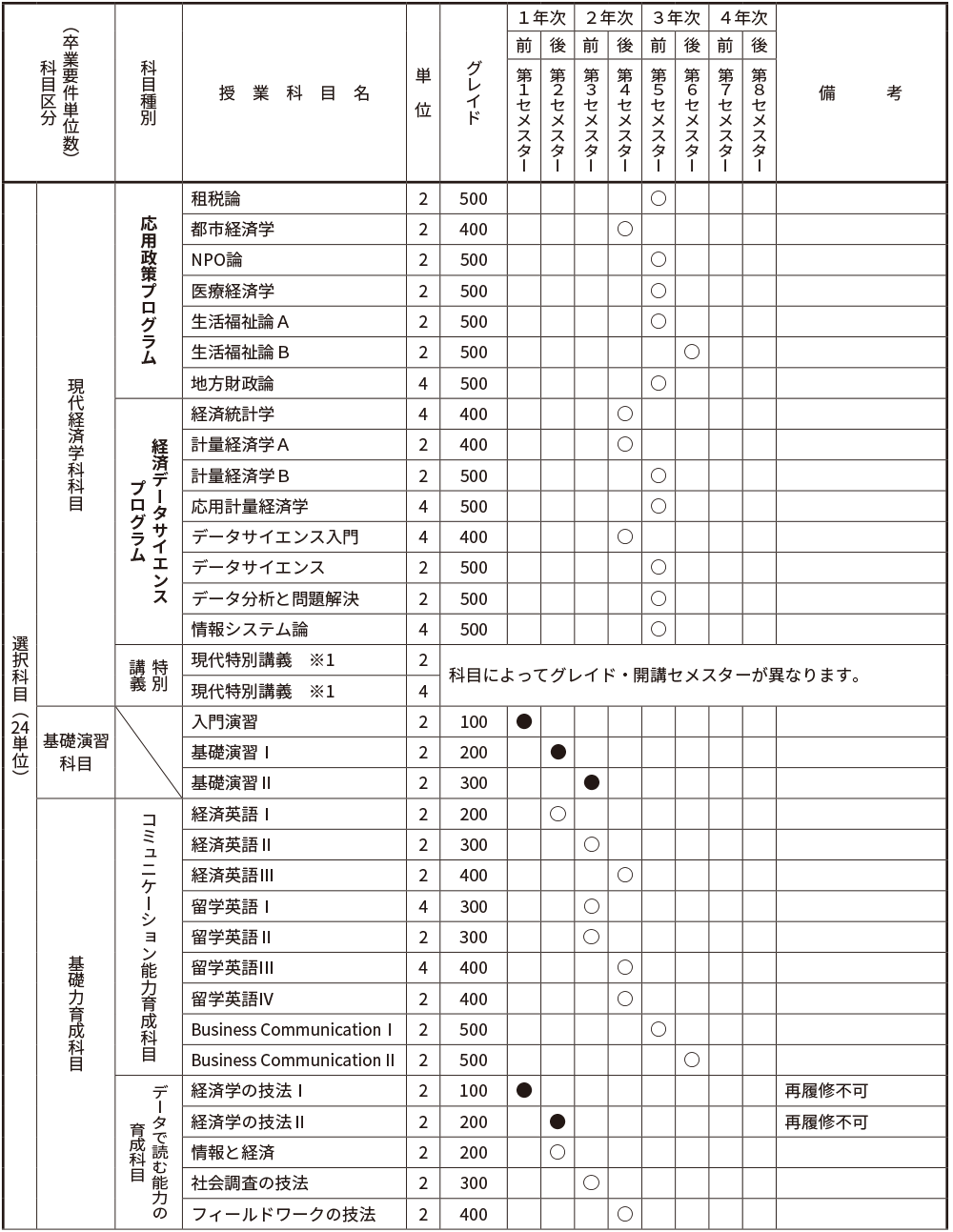

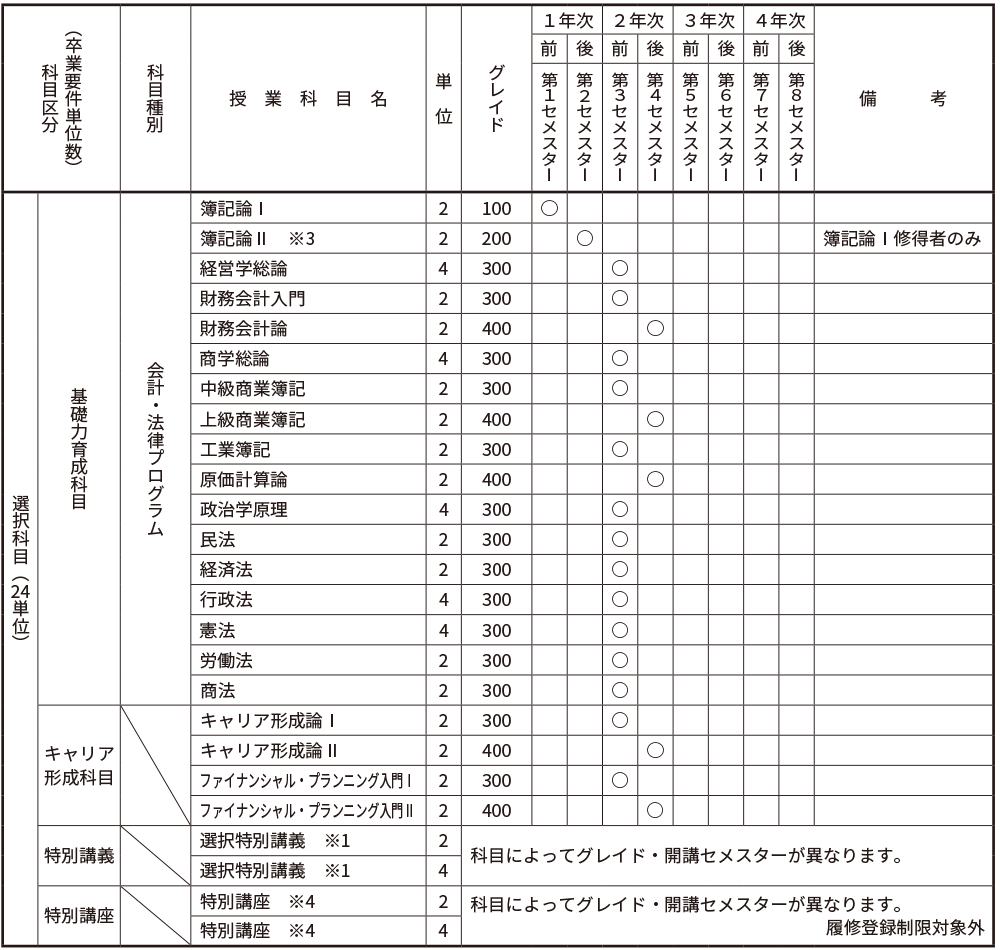

【2】学部専攻科目 開設科目

(1)現代経済学科

現代経済学科科目一覧(1/4)

●は全員履修科目 ☆は履修奨励科目

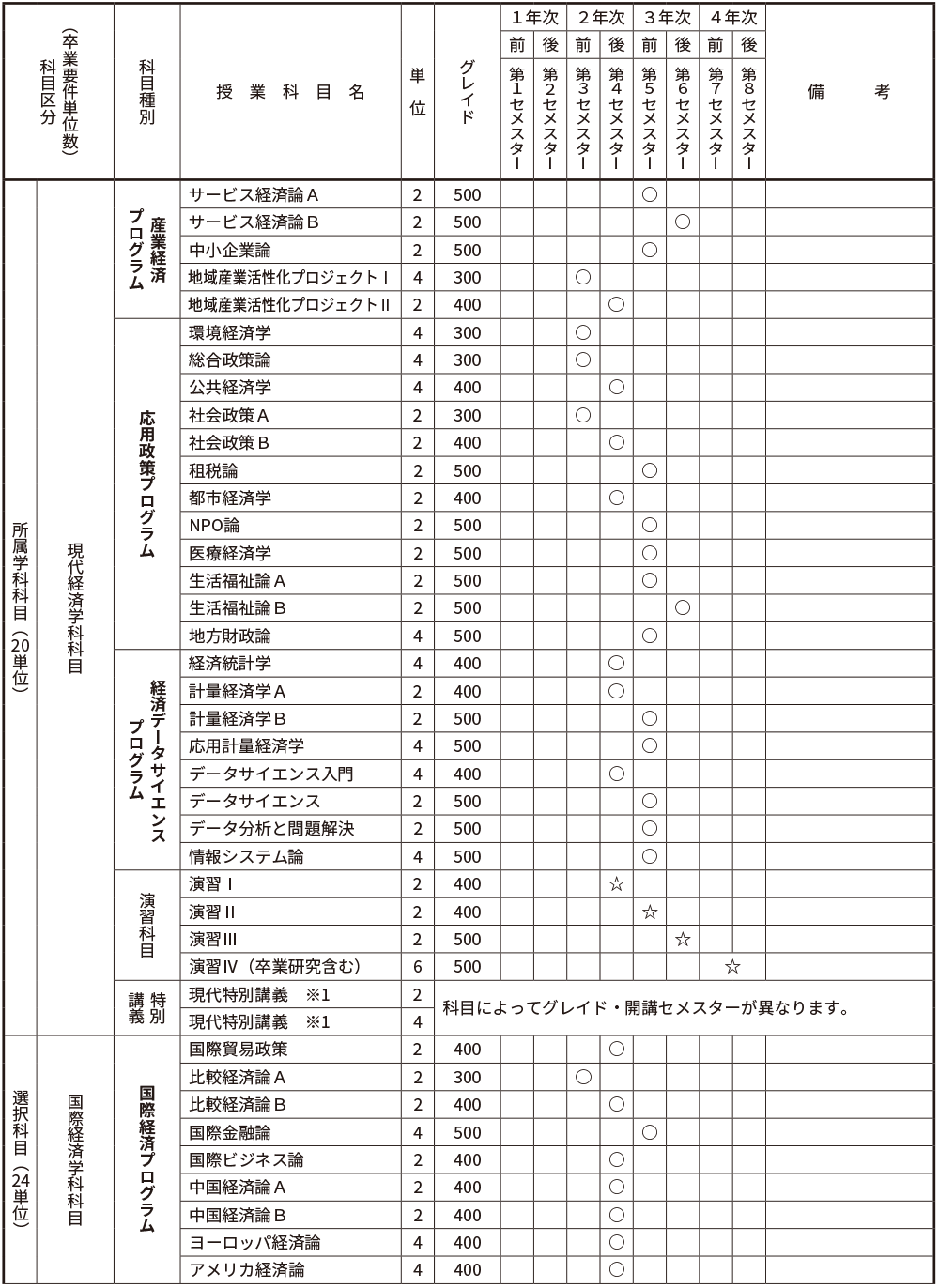

現代経済学科科目一覧(2/4)

●は全員履修科目 ☆は履修奨励科目

現代経済学科科目一覧(3/4)

●は全員履修科目 ☆は履修奨励科目

現代経済学科科目一覧(4/4)

●は全員履修科目 ☆は履修奨励科目

注意事項

- 各印は配当セメスターを示しています。ただし、それ以上の学年・セメスターであれば受講可能です。(一部例外あり)

(例:1年次配当科目であれば、2年次以降も受講可能) - 上記配当セメスターにかかわらず、開講セメスターは年度により変更することがあります。また、年度により不開講となることがあります。

開講方法(開講期・曜講時など)は時間割表やWeb履修登録画面で確認してください。 - 科目ごとの注意事項

- 1 「特別講義」は、36単位を上限に卒業要件単位として単位認定されます。36単位を超えて修得した場合は、随意科目として単位認定されます。〈(現代)(国際)(選択)の各特別講義が含まれます。〉

- 2 フィールドワーク科目については、「フィールドワーク科目の履修」を参照してください。「海外フィールド実習」を履修する場合、同年度のサマーセッション科目を履修することはできません。

- 3 「簿記論Ⅱ」は「簿記論Ⅰ」を修得した者のみ履修可。

なお、「初級商業簿記」を修得した者は、講義内容が同様のため「簿記論Ⅱ」は履修できません。「初級商業簿記」については、「他学部科目受講」を参照してください。 - 4 「特別講座」については、「単位認定について」を参照してください。

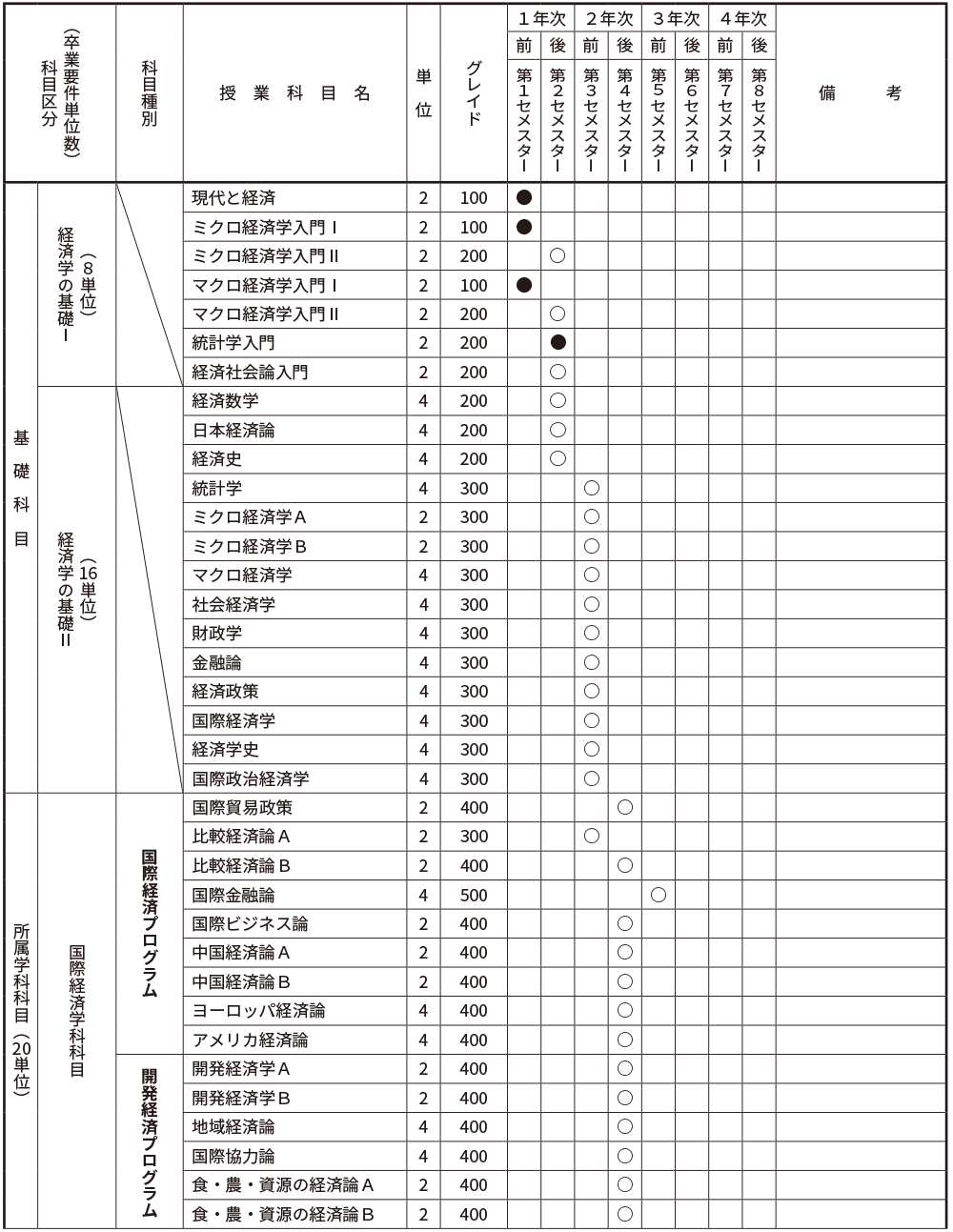

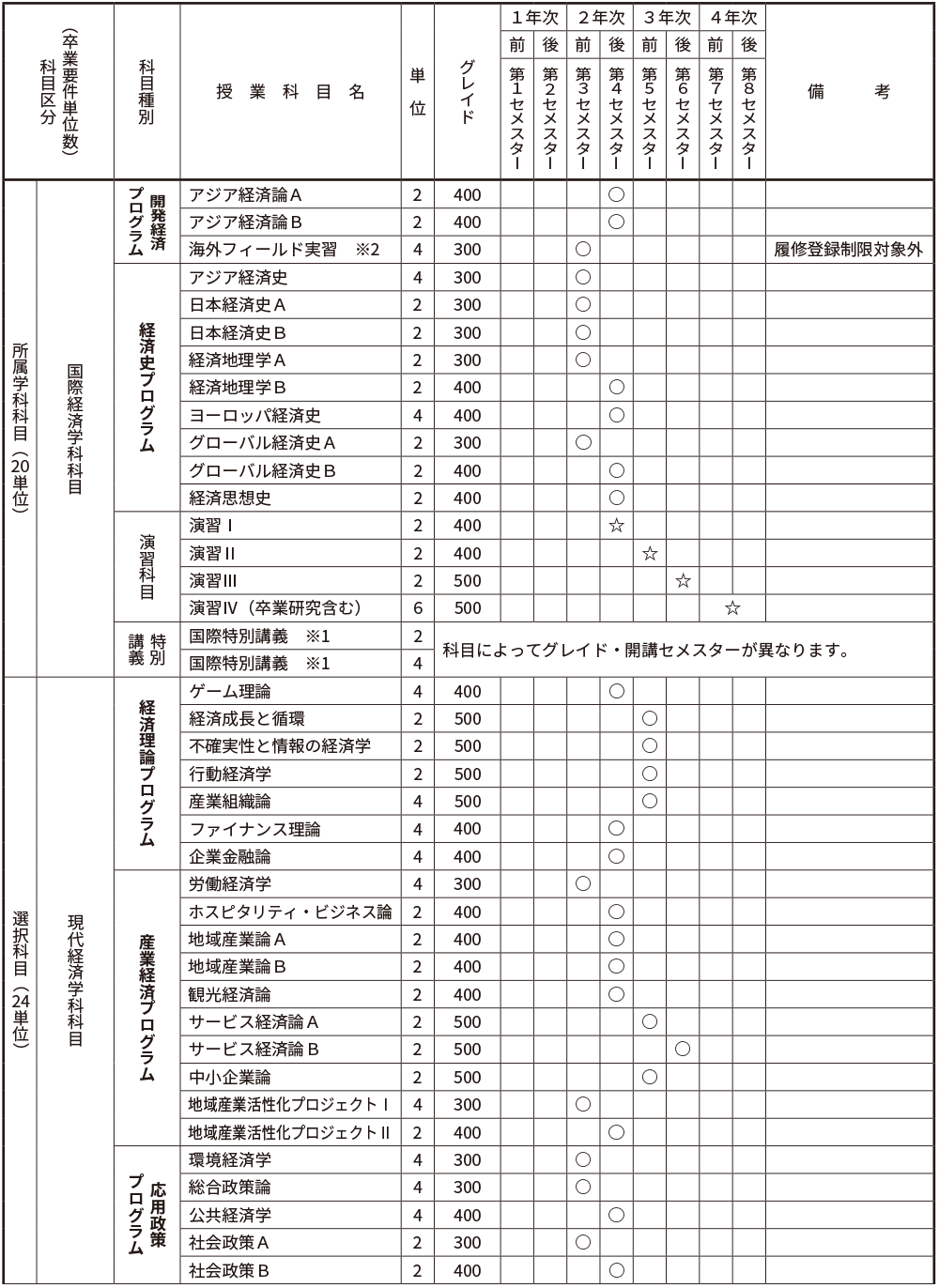

(2)国際経済学科

国際経済学科開設科目一覧(1/4)

●は全員履修科目 ☆は履修奨励科目

国際経済学科開設科目一覧(2/4)

●は全員履修科目 ☆は履修奨励科目

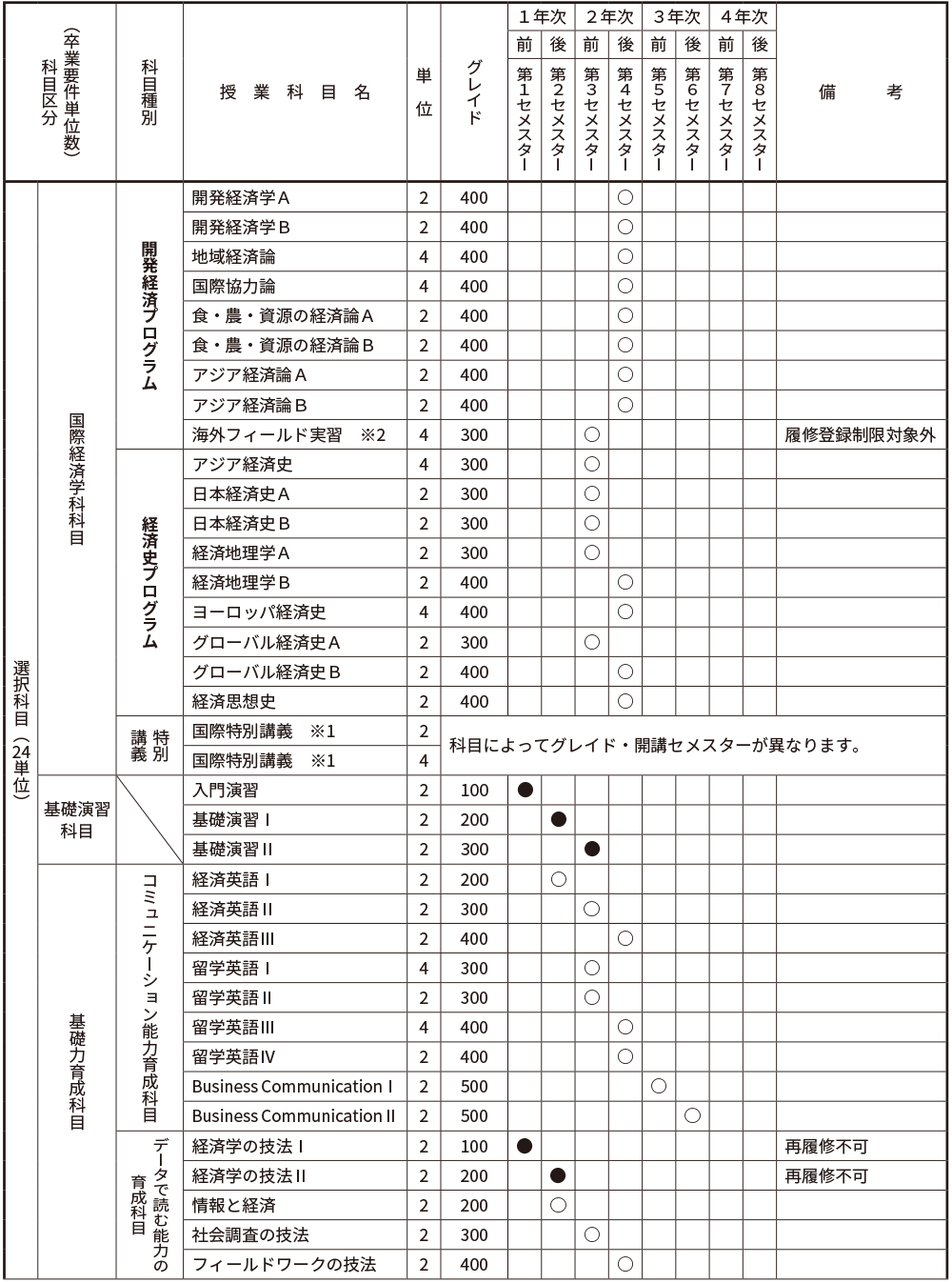

国際経済学科開設科目一覧(3/4)

●は全員履修科目 ☆は履修奨励科目

国際経済学科開設科目一覧(4/4)

●は全員履修科目 ☆は履修奨励科目

注意事項

- 各印は配当セメスターを示しています。ただし、それ以上の学年・セメスターであれば受講可能です。

(一部例外あり)

(例:1年次配当科目であれば、2年次以降も受講可能) - 上記配当セメスターにかかわらず、開講セメスターは年度により変更することがあります。また、年度により不開講となることがあります。

開講方法(開講期・曜講時など)は時間割表やWeb履修登録画面で確認してください。 - 科目ごとの注意事項

- 1 「特別講義」は、36単位を上限に卒業要件単位として単位認定されます。36単位を超えて修得した場合は、随意科目として単位認定されます。〈(現代)(国際)(選択)の各特別講義が含まれます。〉

- 2 フィールドワーク科目については、「フィールドワーク科目の履修」を参照してください。「海外フィールド実習」を履修する場合、同年度のサマーセッション科目を履修することはできません。

- 3 「簿記論Ⅱ」は「簿記論Ⅰ」を修得した者のみ履修可。

なお、「初級商業簿記」を修得した者は、講義内容が同様のため「簿記論Ⅱ」は履修できません。「初級商業簿記」については、「他学部科目受講」を参照してください。 - 4 「特別講座」については、「単位認定について」を参照してください。

【3】演習

(1)演習とは

演習は英語でセミナー(seminar)、ドイツ語では同じつづり方でゼミナールと呼びます。学部で学ぶ中ではゼミという言葉を耳にすることがあるかと思いますが、それはこのドイツ語発音の略です。演習の特徴は、通常の講義と比べて少人数で開講されることにあります。そのために担当する教員との距離も近く、一生の人間関係を築く場合もあり、経済学部では大切にあつかわれてきた授業形態です。

経済学部では、第1セメスターから第8セメスターまで継続的に演習・卒業研究が配置されています。継続的に履修することにより、みなさんが自分自身に合ったテーマを見つけだし、学修していくことが望まれます。

第2セメスターに開始される「基礎演習Ⅰ」以降は、担当者によってテーマが分かれます。

みなさんの興味がある分野の演習を選択し、演習テーマ(興味や関心のある分野)に関連する科目を系統的に履修すると良いでしょう。

また、演習・卒業研究は履修奨励科目です。受講するようにしてください。

(2)演習の履修

①各演習は以下の方法によってクラスを決定します。第4セメスターからの「演習」(「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」「演習Ⅲ」「演習Ⅳ(卒業研究含む)」)は学修する期間も長く、所属学科を決定する位置づけとなります。

| 科目名 | 選考方法 | 備考 |

|---|---|---|

| 入門演習 | クラス指定 | 大学側で指定します。 |

| 基礎演習Ⅰ | クラス指定 | 大学側で指定します。 |

| 基礎演習Ⅱ | 書類選考による | 12月頃に申込要項をポータルサイトに掲載します。 |

| 演習Ⅰ | 書類選考・面接による | 4月頃に説明会を開催し、申込要項をポータルサイトに掲載します。 |

| 演習Ⅱ | 演習Ⅰを修得していること | 「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」「演習Ⅲ」「演習Ⅳ(卒業研究含む)」は継続履修科目です。 |

| 演習Ⅲ | 演習Ⅱを修得していること | |

| 演習Ⅳ (卒業研究含む) |

演習Ⅲを修得していること |

「演習Ⅰ」を選択しなかった学生については、アンケート等に基づき、所属学科を決定します。

②履修形態は次のとおりです。

| 科目名 | 配当セメスター | 学年 | 単位数 | 単位認定期 |

|---|---|---|---|---|

| 入門演習 | 第1セメスター | 1年次 | 2 | 第1セメスター修了後 |

| 基礎演習Ⅰ | 第2セメスター | 2 | 第2セメスター修了後 | |

| 基礎演習Ⅱ | 第3セメスター | 2年次 | 2 | 第3セメスター修了後 |

| 演習Ⅰ | 第4セメスター | 2 | 第4セメスター修了後 | |

| 演習Ⅱ | 第5セメスター | 3年次 | 2 | 第5セメスター修了後 |

| 演習Ⅲ | 第6セメスター | 2 | 第6セメスター修了後 | |

| 演習Ⅳ (卒業研究含む) |

第7セメスター | 4年次 | 6 | 第8セメスター修了後 |

| 第8セメスター |

- 1)「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」「演習Ⅲ」および「演習Ⅳ(卒業研究含む)」は継続履修科目です。各配当セメスター修了後に評価が行われ、次の演習の履修可否が決定します。演習科目の先修制については、「先修制」て確認してください。

- 2)「卒業研究」を提出し、合格しなければ、「演習Ⅳ」とあわせて6単位の認定を受けることはできません。

③ 演習・卒業研究の目的(詳細はシラバスを確認してください)

- 1)入門演習

大学での「学びの方法」を学修します。 - 2)基礎演習Ⅰ

大学での学修を効果的にするために必要な基本的問題発見能力等を養います。 - 3)基礎演習Ⅱ

「演習」で研究を進めるために、専門分野についての学修を行い、専門分野への関心を深めます。 - 4)演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

大学における学びの中心です。 - 5)卒業研究

大学生活の集大成として、「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」「演習Ⅲ」「演習Ⅳ」で学修・研究したことを論文としてまとめます。

④ 単位認定

次のとおり単位認定されます。

| 科目名 | 単位認定種別 |

|---|---|

|

入門演習 |

選択科目 |

| 演習Ⅰ 演習Ⅱ演習Ⅲ 演習Ⅳ(卒業研究含む) |

所属学科科目 (選択必修科目) |

学部共通コースの演習は、それぞれコース科目として単位認定されます。

(3)留学・休学中の演習受講について

休学や留学などで演習を継続して受講できなかった場合の成績の表記方法や評価時期については、経済学部教務課で確認してください。

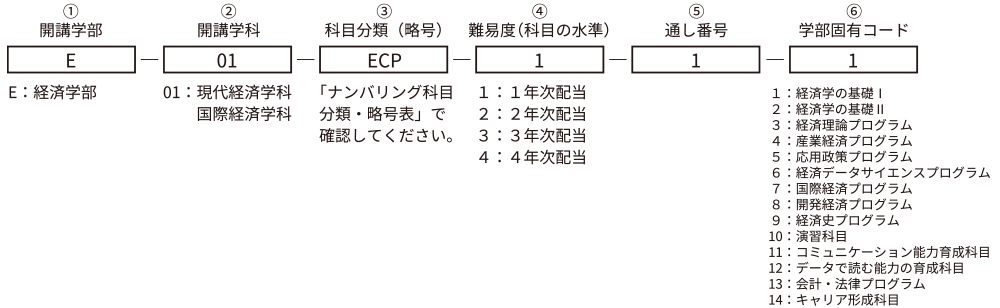

【4】科目ナンバリング

ナンバリングとは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みです。経済学部開講科目のナンバリングコードは次のとおりです。

例:「現代と経済」の科目ナンバリングである「E-01-ECP-1-1-1」の場合、①経済学部、②現代経済学科・国際経済学科 開講、③経済政策、④1年次配当、⑤通し番号1、⑥経済学の基礎Ⅰであることを示す。

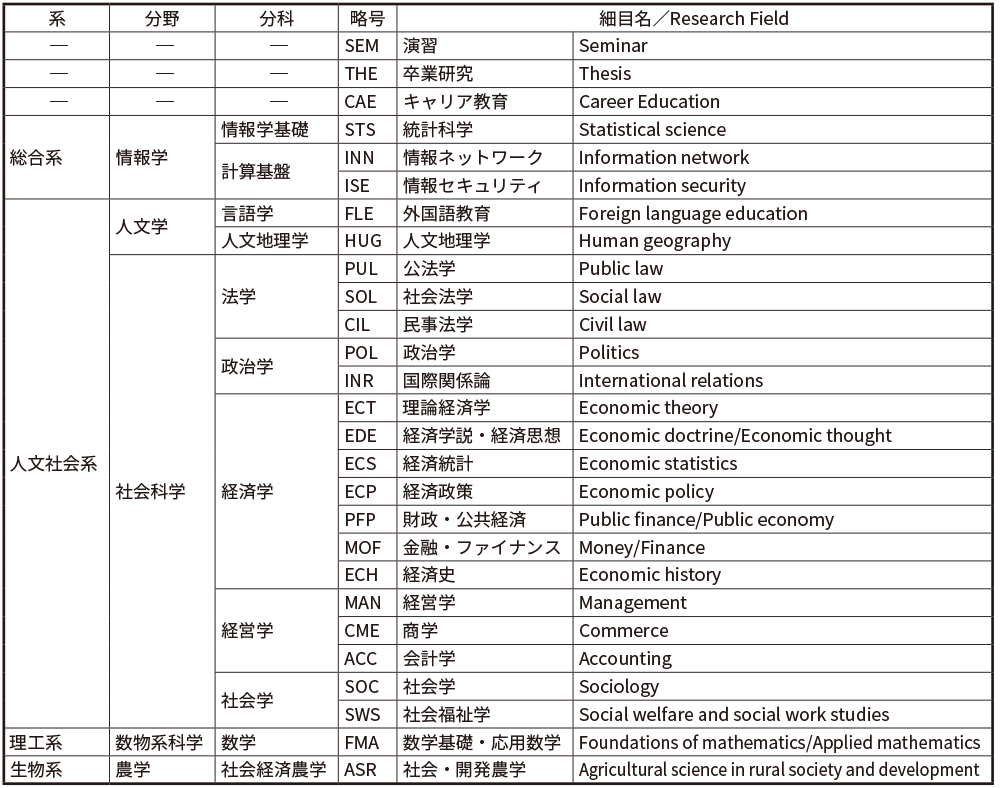

<ナンバリング科目分類・略号表>

参考:科学研究費助成事業「系・分野・分科・細目表付表キーワード一覧」(日本学術振興会)

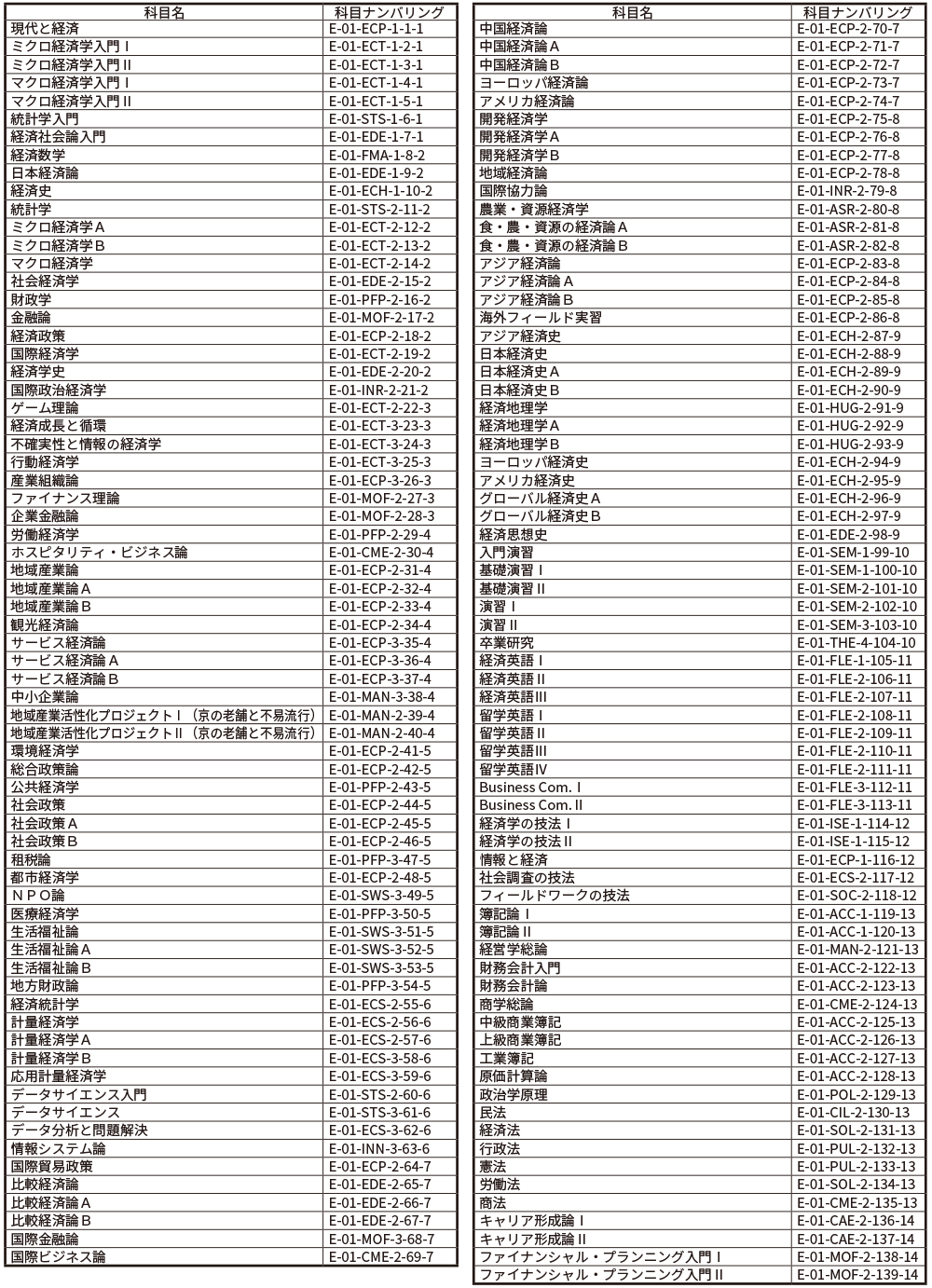

<経済学部開講科目ナンバリング>

【5】プログラム

(1)プログラムとは

プログラムは、2年生以降に開講される専攻科目のうち、現代経済学科科目及び国際経済学科科目を、7つの分野別にまとめた科目群です。各プログラムには、その分野を体系的に学ぶために必要な学科科目が配置されています。自身の興味・関心や希望する進路に応じて、プログラムを選択し、該当科目を集中的に履修することで、効果的に学修を進めることができます。

各プログラムの種類と特徴は、次のとおりです。

| プログラム名 | 特徴 |

|---|---|

| 経済理論 | 経済学の基礎を学んだ上で、より高度な現代の経済理論を勉強します。経済モデルを使って、複雑に入り組んだ経済現象の背後にある、本質(メカニズム)をとらえる方法を学びます。 |

| 産業経済 | 企業や産業そして地域経済など、現場に密着したところから、現代の経済のダイナミクスを学びます。具体的な問題を分析したり、実際に現場に出かけたりすることで、実践的な問題解決力を養います。 |

| 応用政策 | 財政・社会保障・貧困・環境など、幅広い視点から、様々な経済・社会問題を学び、どのような政策によってこれらの問題を改善できるのかを考えます。あわせて政策の実現のために必要不可欠な財政のあり方についても深く学びます。 |

| 経済データサイエンス | スマートフォンの普及やIT技術の発展により、膨大なデータが利用可能となり、我々はビッグデータ時代の到来を迎えています。データを収集し分析することで、社会やビジネスの課題を解決していく人材を育成します。 |

| 国際経済 | 経済のグローバル化が進み、人・モノ・資金が日々国境を自由に行き来し、国内と海外の経済との結びつきはかつてないほど強まっています。貿易や為替の仕組みと、それらが経済におよぼす影響などについて学び、今後の世界経済の行方を探ります。 |

| 開発経済 | 発展途上国の経済を対象に、貧しい国々が経済成長により発展していくメカニズムや、また国民の生活水準が著しく低い国々への支援の在り方などについて学びます。開発という視点から、先進国と開発途上国の経済関係を見つめ直します。 |

| 経済史 | 地域別・分野別の講義により、長期にわたる日本と世界の経済発展の歴史を体系的に学ぶとともに、経済社会の発展に伴って進歩してきた経済学(経済思想)の歩みについても学びます。 |

(2)プログラムの登録

2年次第1学期(7月中旬)から第2学期履修登録期間の最終日まで(演習Ⅰ開始前)に全員が1つ以上のプログラムを登録してください。3年次第1学期(7月中旬)から第2学期履修登録期間の最終日まで(演習Ⅱ開始前)には登録するプログラムを変更・追加することができます。

なお、2年次第1学期には基礎演習Ⅱの担当教員からプログラムについての説明を受け、演習の所属が決まった後は、必要に応じて演習の担当教員と相談し、プログラムの登録・変更を行ってください。

所属学科に関係なく、最大で2つまでのプログラムに登録できます。例えば、現代経済学科に所属する学生が、経済理論プログラムと国際経済プログラムを登録することも可能です。ただし、学部共通コースに所属する学生は、プログラムを登録することはできません。

(3)プログラムの修了証明書

各プログラムが設定している修了要件を満たした学生に対して、当該プログラムの修了証明書を交付します。卒業までに、最大で2つのプログラムを修了することができます。プログラムを修了することで、経済学部で何を勉強したかということを、分かりやすく説明することができるでしょう。修了証明書は在学中でも取得できますので、就職活動などにも活用してください。なお、プログラムの修了は卒業に必須ではありません。

各プログラムの修了要件は次のとおりです。

| プログラム名 | 修了要件 |

|---|---|

| 経済理論 | 「ミクロ経済学A」「ミクロ経済学B」「マクロ経済学」を履修すること。当該プログラムの科目を16単位以上修得すること。 |

| 産業経済 | 当該プログラムの科目を16単位以上修得すること。 |

| 応用政策 | 当該プログラムの科目を16単位以上修得すること。 |

| 経済データサイエンス | 「統計学」を履修すること。当該プログラムの科目を16単位以上修得すること。 |

| 国際経済 | 当該プログラムの科目を16単位以上修得すること。 |

| 開発経済 | 当該プログラムの科目を16単位以上修得すること。 |

| 経済史 | 当該プログラムの科目を16単位以上修得すること。 |

(4)その他

基礎科目(経済学の基礎Ⅰ・Ⅱに該当する科目)のなかで、各プログラムでの学修の前提となったり、または関連性が強かったりする科目は、修了要件の中で指定されているものの他に、次のように推奨科目として指定されています。

| プログラム名 | 推奨科目 |

|---|---|

| 産業経済 | 「日本経済論」 |

| 応用政策 | 「経済政策」「財政学」「ミクロ経済学A」「ミクロ経済学B」「社会経済学」 |

| 国際経済 | 「国際経済学」「金融論」「ミクロ経済学A」「ミクロ経済学B」「マクロ経済学」 |

| 開発経済 | 「国際経済学」 |

| 経済史 | 「経済史」「経済学史」 |

【6】フィールドワーク科目の履修

経済学部では、教室での講義や文献だけでは確認できない実社会で起きている問題について、実際に現地に赴き、見聞・体験することを目的としたフィールドワーク科目を、カリキュラムに取り入れています。

フィールドワーク科目を通して、実態を把握する能力や、問題の分析能力、問題解決への政策提言能力などを身に付けることを目的としています。

フィールドワーク科目には、以下の科目があります。

| フィールドワーク科目名 |

|---|

| 地域産業活性化プロジェクトⅠ(4単位) 地域産業活性化プロジェクトⅡ(2単位) 海外フィールド実習(4単位) 選択特別講義(海外フィールド研修)(2単位) |

履修制限

16単位までを卒業要件として単位認定します。16単位を超えて履修した場合は、随意科目として単位認定されます。

注意事項

・一部のフィールドワーク科目には、自己負担金が必要になります。

・フィールドワークは、学外の個人や団体との連携・協力により実施されます。龍谷大学の学生として、節度ある行動を心がけてください。

【7】他学部科目受講

次の科目は経営学部専攻科目ですが、経済学部生も受講することができます。いずれの科目でも、その修得単位は、経済学部専攻科目(選択科目)として、卒業要件単位に認定されます。なお、受講者数に制限があるので注意してください。

| 科目名 | 受講対象 | |

|---|---|---|

| 人的資源管理論 会計監査論 初級商業簿記※ |

(2単位) (2単位) (2単位) |

3年次以上 3年次以上 1年次以上 |

「簿記論Ⅱ」を修得した者は、講義内容が同様のため「初級商業簿記」は履修できません。

【8】留学生対象科目

経済学部では、留学生のために選択特別講義として「留学生のための経済学演習Ⅰ」と「留学生のための経済学演習Ⅱ」を開講しています。

教養教育科目の言語科目も含めた履修セメスターは、次のとおりです。

| 学年 | 学期 | 第1学期入学生 | 学年 | 学期 | 第2学期入学生 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 前期 | 言語科目(1単位)×週4回開講 選択特別講義「留学生のための経済学演習Ⅰ」 |

|||

| 後期 | 言語科目(1単位)×週4回開講 選択特別講義「留学生のための経済学演習Ⅱ」 |

1 | 後期 | 言語科目(1単位)×週4回開講 選択特別講義「留学生のための経済学演習Ⅱ」 |

|

| 2 | 前期 | 言語科目(1単位)×週2回開講 | 前期 | 言語科目(1単位)×週4回開講 選択特別講義「留学生のための経済学演習Ⅰ」 |

|

| 後期 | 言語科目(1単位)×週2回開講 | 後期 | 言語科目(1単位)×週2回開講 | ||

| 2 | 前期 | 言語科目(1単位)×週2回開講 | |||

- 言語科目とは、教養教育科目の「日本語」および「留学生のための英語入門A・B」を指します。詳しくは「留学生の必修外国語科目(日本語科目等)」を参照してください。

- 選択特別講義「留学生のための経済学演習Ⅰ」「留学生のための経済学演習Ⅱ」は、現代経済学科・国際経済学科のいずれの学科に所属しても、選択科目として単位認定されます。

検索

検索