Need Help?

各種規程等

最終更新日: 2025年1月31日

【1】龍谷大学大学院実践真宗学研究科学生の学部科目履修に関する内規

制定 2012(平成24)年2月8日

(目的)

第1条 この内規は、龍谷大学大学院実践真宗学研究科に在籍する学生が、文学部開講科目の科目履修を志願する場合の取り扱いについて規定する。

(資格)

第2条 第4条にもとづき、学部科目の履修を許可されたものは、科目等履修生として扱う。

(出願手続)

第3条 学部科目の履修を志願する者は、所定の願書に履修科目を記入し、実践真宗学研究科長に提出する。

(許可)

第4条 実践真宗学研究科長は前条の願書を受理したとき、実践真宗学研究科委員会の議にもとづき、文学部教授会の承認を経て、これを許可する。

2 1学年での学部科目の履修については32単位を上限とし、32単位を超える場合は、原則として許可しない。

3 履修許可された科目については、原則として履修辞退および登録を取り消すことができないものとする。

(科目等履修料)

第5条 科目等履修料は学費等納入規程において規定し、単位の計算方法は学則に準じる。

(指定科目等)

第6条 前条の規定にかかわらず、以下の号に定める科目については科目等履修料を無料とする。

- 実践真宗学専攻の基礎となる文学部真宗学科の必修科目

- 実践真宗学研究科委員会が修了の条件として在学中に単位修得するよう指定した科目

(教職課程の履修について)

第7条 第4条の規定にかかわらず、教職課程の履修にあたって以下の号で定める科目については、科目等履修料を無料とする。

- 教職に関する科目

- 実践真宗学研究科実践真宗学専攻で取得できる免許教科の「教科に関する科目」

- 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目のうち、「日本国憲法」「体育」「情報機器の操作」に関する科目

- 本学が教員免許状取得のうえで特に必要と定める科目

第8条 第7条に指定される免許教科とは異なる、中学校諭一種免許状または高等学校一種免許状を取得するに必要な科目を履修する場合、教職に関する科目は無料とし、教科に関する科目は有料とする。

第9条 教職課程を履修する場合で、本学学部在籍時に龍谷大学学則第32条関係別表4に定める科目を履修していない場合には、教職課程履修料の納入に関する要領の定めに基づき、第5条で規定している科目等履修料とは別に教職課程履修料を納入しなければならない。

(諸課程)

第10条 学則で定める、博物館学芸員資格、図書館司書資格、学校図書館司書教諭資格、本願寺派学階資格、本願寺派教師資格の課程で、資格取得に必要な必修科目については無料とする。

第11条 第6条、第7条、第8条、第9条で無料と定められた科目以外はすべて有料とする。

(履修制限科目等)

第12条 履修制限科目については、原則として「科目等履修生に関する要項」(平成23年2月10日制定)に基づくものとする。

2 情報教育科目及び「考古学実習」「文化財実習」、図書館司書資格課程の一部科目については、受講者数に制限があるため、その選考にあたっては、文学部在学生の履修登録を優先する。

3 「博物館実習」の受講については、「文学部博物館学芸員課程博物館実習内規」により取り扱うものとする。

4 本条第1項第2項に定める科目のほか、科目の性格上履修を認められない場合もある。

(実習科目の実習費)

第13条 教育実習など実習科目にかかる実習費について、別途徴収する場合がある。

(単位認定・証明書発行)

第14条 学部科目の履修により所定の試験に合格した者は、龍谷大学学則第27条および第58条の2第2項に基づき、単位を認定する。

2 前項において認定された単位の証明については、願い出により証明書を発行するができる。

付則

1 この内規は、2012年2月8日より施行する。本内規の制定に伴い、「龍谷大学大学院 実践真宗学研究科学生の学部聴講に関する内規」(平成21年4月1日施行)は廃止する。

付則(2013年2月8日、第4条第3項追加)

1 この内規は、制定日より施行する。

付則(第5~7条第1項及び第2号改正、第9条を改正、第9条から13条までを1条ずつ繰り下げ)

1 この内規は,2019年4月1日から施行する。

2 この内規は,2019年度入学生から適用する。

【2】大学院実践真宗学研究科 学生外国留学規程第10条・第11条による単位認定要領

制定 2011(平成23)年10月19日

(目的)

第1条 この要領は、実践真宗学研究科生が外国の大学院等に留学し、単位を修得した場合の認定に関し必要な内容について規定する。

(定義)

第2条 本要領において「留学」とは以下のものを示す。

- 交換留学

- 私費留学

(認定分野・成績表記)

第3条 認定分野、成績表記については次のとおりとする。

- 認定単位数

龍谷大学大学院学則第9条第2項の規定により、他大学の大学院で履修し、修得した単位と合わせて10単位を限度とする。 - 認定分野

専門研究科目 選択科目「特別研究」 - 認定方法

認定する場合は一括認定とし、科目名は「実践真宗学特別研究」とする。 - 成績表記:N

- 1単位の認定にあたっての学修時間

講義課目:675分の授業時間をもって1単位を認定する。

語学科目・実技科目:1,350分の授業時間をもって1単位を認定する。

(改廃)

第4条 この要領の改廃は、実践真宗学研究科委員会の議を経て行う。

付則

1.この要領は、2011(平成23)年10月19日から施行する。

2.なお、第3条第2項および第3項について、2012(平成23)年3月31日まで、この要領の定めにかかわらず、実践真宗学研究科委員会の議により認定分野・認定方法について決定するものとする。

付則(2013年2月20日 第3条第2項改正)

この内規は、制定日から施行し、2012年4月1日以降に留学した学生から適用する。

【3】大学院における長期履修の取扱いに関する規程

制定 平成25年5月16日

(趣旨)

第1条 この規程は、龍谷大学大学院学則第2条の2第7項の規定に基づき、標準修業年限を超えての一定期間にわたる計画的な教育課程の履修(以下「長期履修」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 長期履修を申請できる者は、本学大学院研究科に入学する者(以下「入学予定者」という。)又は、在学生(修了年次に在学する者は除く)であって、次の各号のいずれかに該当し、標準修業年限内で修了することが困難な者とする。

- 職業を有している者

- 家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者

- その他当該研究科が相当な事情があると認めた者

2 前項にかかわらず、外国人留学生、NPO・地方行政研究コースの地域人材育成学費援助奨学生は対象としない。

(長期履修期間)

第3条 長期履修期間は年度を単位とし、龍谷大学大学院学則第2条の2第7項の規定に基づき、修士課程、博士後期課程ともに6年を限度に認めることができる。ただし、休学期間はこれに算入しない。

(申請手続)

第4条 長期履修を希望する入学予定者は、入学手続期間内に、在学生は、長期履修開始年度の学年開始の1ヶ月前までに、次の各号の書類を入学又は在学する研究科の長に提出しなければならない。

- 長期履修申請書

- 対象者であることを確認できる書類

- その他当該研究科長が必要と認める書類

(長期履修期間の変更)

第5条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)が、許可された履修期間を事情により変更(短縮又は延長)を希望する場合は、次の各号の書類を、在学する研究科の長に提出しなければならない。

- 長期履修期間変更申請書

- その他当該研究科長が必要と認める書類

2 前項による変更は、在学する課程において、いずれか1回に限り認めるものとする。

3 短縮を認めることのできる期間は、標準修業年限に1年を加えた期間までとし、申請は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとする。

4 延長を認めることのできる期間は、第3条に規定の範囲までとし、申請は変更前の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとする。

(許可)

第6条 長期履修及び前条に規定する長期履修学生の履修期間の変更の許可は、当該研究科委員会の議を経て研究科長が行う。

(雑則)

第7条 大学院学則及びこの規程に定めるもののほか、長期履修に関して必要な事項は、研究科が別に定める。

2 第4条及び第5条に規定の書類の様式は研究科が別に定める。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、評議会が行う。

付則

この規程は、平成25年5月27日から施行し、平成26年度入学生から適用する。

【4】龍谷大学大学院実践真宗学研究科研究指導要領

(実践真宗学研究科内規として、2009年4月1日より施行)

(一部改正2011年2月23日)

(一部改正2011年12月21日)

(一部改正2016年3月15日)

龍谷大学大学院実践真宗学研究科の教育は、授業科目の授業および学位論文の作成等に対する指導(以下「指導研究」という)によって行うものであるが、本要項は、研究指導の大綱を規定するものである。授業科目の授業については、龍谷大学大学院学則の規定するところによる。

1.指導教授の選定(2年次生)

ア.入学後すみやかに、自己の研究題目を選定するとともに、その題目に応じて、指導教授2名ないし3名〔指導主任<以下、「指導教授(主)」という>1名ならびに指導助言者<以下「指導教授(副)」という>1名ないし2名〕を選ばねばならない。

イ.指導教授(主)は、原則として、専攻科目の演習担当の専任教授でなければならない。指導教授(副)は、原則として、実践真宗学研究科または文学部の講義担当の専任教員のうちから指導教授(主)の同意を得て、選ばねばならない。

ウ.指導教授(主)が、特に必要と認め、かつ研究科委員会が承認した場合、他学部の専任教員を指導教授(副)として選ぶことができる。

エ.「研究指導計画書」(以下、「指導計画書」という)については、指導教授・研究題目を院生が記入し、「研究計画書(第1次)」と併せて指導教授(主)に提出する。提出後、指導教授(主)による記入内容の承認並びに指導計画の記入を得て、定められた期日にその届出をなし、研究科委員会の承認を得なければならない。

オ.研究題目の変更等の事由がある場合には、指導教授の変更が認められる。指導教授を変更しようとする者は、指導教授の同意を得た上、所定の用紙に新たに選んだ指導教授名を記入し(研究題目の変更をともなう場合には、新たな研究題目を記入する)、その承諾を得て変更届を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

2.修士論文作成に対する指導(3年次生)

ア.論文の作成に当たっては、学年度初めの修士論文作成指導計画相談期間中に、「実習計画書」と併せて修正・改善した「研究計画書(第2次)」を指導教授(主)に提出し、指導教授の指導を受けて、その同意のもとに、研究の内容・方法・参考文献などの大綱を記述した修士論文作成研究計画書(以下、「研究計画書(第3次)」という)(枚数・内容・様式については、指導教授の指示を受けること)を作成しなければならない。

イ.「研究計画書(第3次)」は、3年次の定められた期日までに、2部〔指導教授(副)が2名の場合は3部〕を教務課に提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。

ウ.指導教授は、「指導計画書」等により、論文作成の指導ないし助言を行うものとする。

エ.論文題目は、指導教授(主)が必要と認めるときは、その変更が認められる。論文題目を変更しようとする者は、所定の用紙に新たな論文題目を記入し、指導教授(主)の承認を得て、所定の期日までに変更届を提出し、研究科委員会の承認を得なければならない。なお、研究計画を全面的に変更するような論文題目のはなはだしい変更は認められないが、一部変更を要すると認められる場合には、指導教授(主)は、新しい「研究計画書」の添付を求めることができる。

3.特定の課題

学生は、「特定の課題」についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。「特定の課題」についての研究の成果の審査を受けようとする者は、次の要領にしたがわなければならない。

ア.実習等を踏まえた宗教実践、又は社会実践の現場から、研究の題材が収集され、それが成果に活かされていなければならない。

イ.「修士論文題目届」及び「修士論文作成研究計画書」に代わり提出が課せられるのは、「特定の課題の題目届」及び「課題研究計画書」である。

ウ.研究の成果を報告書にまとめて、提出しなければならない。提出要領は、次の項目を除き、修士論文提出にならうものとする。

①研究の成果となる「資料データ」「史料」「文献」「作品」等々は、特に限定されない。

②指導教授は、研究の成果となる「資料データ」「史料」「文献」「作品」等々を、一時預かることができる。

③「修士論文」及び「修士論文要旨」に代わり提出の課されるのは、「研究報告書」及び「研究報告書要旨」である。

④研究報告書は、報告書を主とするものであれば、副論文、参考文献等資料を除き、上限24,000字とする。それを超える場合は、指導教授の認印を受けて提出すること。作品等を主とするものについては、指導教授と相談の上、定めること。

※副論文、参考文献等資料を添付する場合は、指導教授(主)の認印を中表紙に受けて提出すること。

エ.指導教授を含む専任教員3名以上の出席する研究発表会において、研究の成果を報告書にもとづき発表し、審査委員の審査を受けなければならない。審査要領は、修士論文の審査にならうものとする。なお、研究発表会は専任教員以外の出席を妨げない。

オ.「特定の課題」の選定等、詳細については、指導教授と相談すること。題目提出等の手続きの詳細は、文学部教務課窓口で相談すること。

カ.以上の項目の他、「特定の課題」の指導及び手続きに関する事項は、修士論文作成に関する指導及び手続きにならうももとする。

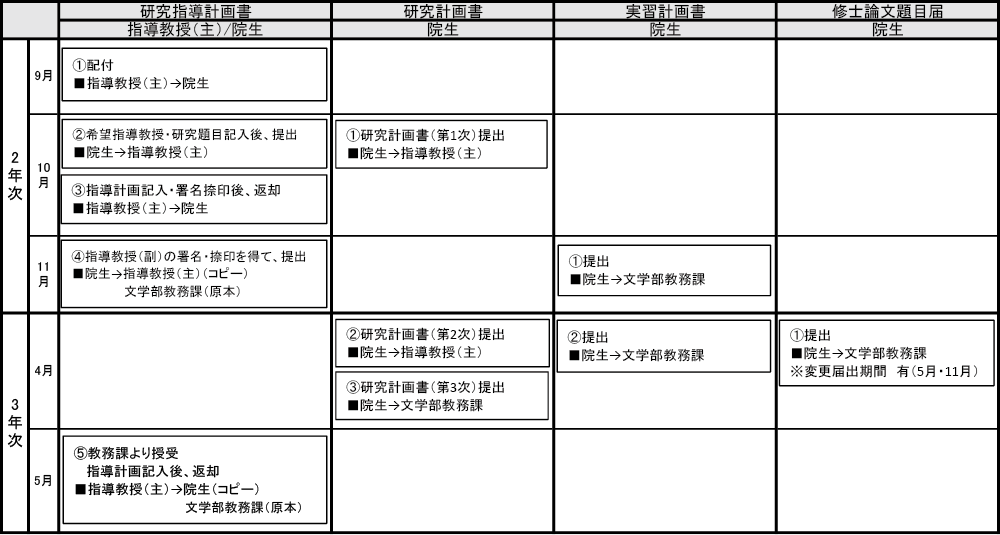

4.研究指導計画等のフローチャート

付則

1.この要領は平成21年4月1日より施行する。

【5】研究計画書(修士論文/特定の課題 研究計画書)作成要領

○この作成要領は、2年次生および3年次生が「修士論文作成研究計画書」(「特定の課題」についての「研究報告書」を提出する者は「課題研究計画書」。以下同様)を作成、提出する際の指針として活用してもらうためのものです。

○該当者は全員、下記の書式要件、次頁の記載項目に従って「研究計画書」を作成し、手順(1)~(3)を踏んで提出してください。なお、『履修要項』記載の「論文と学位(修士)の取得」「龍谷大学大学院実践真宗学研究科研究指導要領」、『時間割表』記載の「実践真宗学研究科学年暦(修士論文・課題研究関連日程)」等を必ず参照してください。

1.手順

- 2年次生は、教務課に提出する「研究指導計画書」(以下、「指導計画書」という)の研究題目及び指導教授の届出に先立ち、10月中に「研究計画書(第1次)」を演習担当者に提出する。その際、別途教務課に提出する「実習計画書」と「研究計画書(第1次)」が内容・スケジュール等の上で可能な限りリンクするよう留意すること。また、「研究計画書(第1次)」提出後、指導教授(主)より提示される「指導計画書」を熟読・理解し、3年次に提出する「研究計画書(第3次)」作成に向けて研究に取り組むこと。

- 3年次生は、学年度初めの修士論文作成指導計画相談期間中に、「実習計画書」と併せて、修正・改善した「研究計画書(第2次)」を指導教授(主=演習担当者)に提出し、指導を受ける。

-

3年次生は、「修士論文題目届」及び「修士論文作成研究計画書」提出期間(実習計画書提出期間)中に、確定版「研究計画書(第3次)※」を、同じく確定版「実習計画書」と併せて教務課に提出する。なお、提出後は、指導教授(主)より提示される「指導計画書」にもとづいて、研究を進めること。また、研究計画に変更が生じた場合は、随時相談を行うこと。

※「研究計画書(第3次)」は「修士論文作成研究計画書」「特定の課題研究計画書」のことをさす。

2.書式要件

- 「研究計画書」の作成は、必ずワープロ原稿とし、次頁の記載項目すべてをその項目順に記述すること。

- 用紙サイズ・字数など基本的な書式は修士論文作成規格様式に準ずること。なお、枚数(頁数)については、演習担当者・指導教授と相談すること。

- 「研究計画書(第1次)」「研究計画書(第2次)」には、必ず表紙を付し、ホチキス止め(左肩、1ヵ所で可。クリップは不可)をしたうえで、クリアファイル(無色。模様なし)に入れて提出のこと。

- 表紙には、「修士論文作成研究計画書(第1次)又は(第2次)」と題し、下部(横書きの場合)に所属(大学院実践真宗学研究科実践真宗学専攻)、年次(回生)、学籍番号、氏名、提出年月日を記すこと。

- 手順(3)の教務課に提出する確定版「研究計画書(第3次)」は、必ず所定の表紙を用いること。

3.研究計画書記載項目

- 題目

- 研究動機・目的・意義(この題目を選択した動機・目的を具体的に書く。その際、この研究が実践真宗学[具体的には題目の分野/領域]の発展にどのような点で資するのか、研究の意義に関する学術的自己評価を必ず明記すること)

<修士論文/研究報告書の序論に該当> - 研究内容・方法(あなたの研究が、研究目的・意義を踏まえて、具体的に何を[論点・問題点・問題群]、どのように[分析視角、方法論・研究手法など]解明するものであるのか、を可能な限り詳細に書く。併せて「目次」も必ず記載すること。暫定でも可)

<論文/報告書全体の構成、序論、本論各章に該当> - 研究計画(あなたの研究の具体的計画[先行研究を含む文献資料や実習にかかる資料・記録等の収集・読解分析と論点整理等の日程を含む研究スケジュール]の予定を可能な限り詳細に書く。「実習計画書」記載の実習に関するスケジュールとのリンクに留意すること)

<論文/報告書全体の構成、本論各章に該当> - 研究資料等の種類(どのような研究資料・テキスト・データ・記録等を、どのような形で使用するのかを、予定される資料等に即して各々具体的に説明する)

<論文/報告書全体の構成、本論各章に該当> - 結論の見通し(何を、どこまで、研究するのか[研究がカヴァーする範囲の自己限定。序論にも該当]、また現段階でどのような結論の見通しを立てているかを書く)

<論文/報告書の結論に該当> - 参考文献リスト(研究に必要な文献等を、先行研究を中心に挙げる)

<論文/報告書の参考文献に該当>

(注)

1.の手順については、2016年度在学生より、各年次に応じて適用する。

【6】学位論文審査基準

【修士課程】

| 1.論文テーマの妥当性 (学問的意義•適切性) |

修士論文:テーマ選択の理由が明確であり、その学問的意義および問題意識が宗教•仏教(真宗)を基礎にした実践的なものであること。 |

| 特定の課題:同上 | |

| 2.問題の適切性 | 修士論文:問題提起が明確であり、宗教的•社会的実践に資する問題が設定されていること。 |

| 特定の課題:同上 | |

| 3.論理の一貫性 | 修士論文:思考•論理展開が明瞭であり、かつ論述の論理的整合性を有したものであること。 |

| 特定の課題:問題意識が一貫し、正当かつ適切な手続きをふまえたものであること。 | |

| 4.研究方法 | 修士論文:資料の選択、取扱いや分析の方法など、研究結果に至るまでの手順が適切であること。 |

| 特定の課題:研究の題材が宗教実践あるいは社会実践の現場から収集され、適切な手続き•分析を経て、成果に生かされていること。 | |

| 5.体裁 | 修士論文:文章表現の質および引用•註の示し方など、学術論文としての形式•体裁が整備されていること。 |

| 特定の課題:データ•資料等の提示方法などの形式や体裁が整っていること。 | |

| 6.先行研究との関連性 (参考文献•資料の適切性) |

修士論文:テーマに関する先行研究がふまえられ、かつ適切に取り扱われていること。 |

| 特定の課題:課題に関する先行研究•資料がふまえられ、かつ適切に取り扱われていること。 | |

| 7.独創性(新規性) | 修士論文:問題意識や研究方法およびその成果に、宗教的•社会的実践から見た独創性や新知見が認められること。 |

| 特定の課題:課題に関する実践や手続きおよびその成果に、宗教的•社会的実践から見た独創性や新知見が認められること。 | |

| 8.専門性 | 修士論文:専攻分野に関する高度な情報、技術、方法などの専門知識、特に実践的知識をふまえたものであること。 |

| 特定の課題:宗教的•社会的な諸問題について、宗教実践者としての専門性を有したものであること。 | |

| 9.広汎性 | 修士論文:宗教的•社会的問題についての広い視野をもち、世界的かつ地域的視点をそなえたものであること。 |

| 特定の課題:宗教的•社会的課題について、世界的かつ地域的視点をそなえ、広い視野をもって計画され実践されたものであること。 | |

| 10.資質 | 修士論文:広い視野をそなえた学識と専攻分野における研究能力、または高度の専門性を要する職業等に必要な能力を立証するに足るものであること。 |

| 特定の課題:課題に関する情報やアイデア、および技術や方法について、実践的に理解し、宗教的•社会的実践者となり得るに足るものであること。 | |

| 11.その他 | 修士論文:3年間、広い視野に立っての研究・実習を行った成果に相当する内容のものであり、宗教的・社会的諸問題について、実践的な立場から分析する能力を示すものであること。 |

| 特定の課題:宗教的・社会的実践者の立場に立って、高度な専門的知識と技術をそなえ、効果的・創造的に実践できる可能性を示すものであること。 | |

| ○評価方法 | 修士論文:100点を満点として60点以上を合格とし、それ以外を不合格とする。 |

| 特定の課題:同上 |

【7】龍谷大学大学院実践真宗学研究科学位論文審査等規程

(論文の提出資格)

第1条 龍谷大学大学院実践真宗学研究科の修士課程3年次以上の学生にして、その所属する専攻所定の修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な52単位をその学年度において修得見込の者、またはその学年度までに修得した者は、当該学年度において、所定の手続により所定の期日までに修士論文の題目届を、別に定める修士論文研究計画書2部に添えて提出の上、修士論文を提出できる。

(論文の受理)

第2条 前条により提出される修士論文は、別に定める修士論文の様式を具備するとともに、所定の頁数を超えぬものでなければならない。

2.前条により提出される修士論文は、所定の日時までに提出されねばならない。

3.前2項の要件を満たして提出された修士論文は、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

(論文の審査)

第3条 修士論文の審査は、修士論文提出者の所属する各専攻ごとに、当該専攻の専門科目および関連科目の授業担当の龍谷大学専任教員中より2名以上の審査員を選定して、施行される。

2.修士論文の審査には、口述試験を課する。

(論文の合否)

第4条 修士論文は、広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要であり、3年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。

2.修士論文の評価は、点数によって示し、100点を満点として60点以上を合格とする。

(特定の課題)

第5条 学生は、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができる。

2.特定の課題には、第1条、第2条、及び第4条を準用する。

付則

1.この規定は、龍谷大学大学院実践真宗学文学研究科内規として、2009年4月1日から施行する。

【8】特別専攻生規程

制定 平成28年1月14日

(設置)

第1条 龍谷大学大学院学則第36条の9の規定により龍谷大学(以下「本学」という。)大学院各研究科に特別専攻生制度を置く。

(対象と目的)

第2条 本学大学院修士課程又は博士後期課程を修了し、さらに研究の継続を希望する者は、特別専攻生として研究を継続することができる。

2.他大学に在籍する大学院生で、本学大学院理工学研究科における研究指導を希望する者があるときは、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により、特別専攻生として受け入れることができる。

3.前項により受け入れる特別専攻生に係る事項は、本学大学院理工学研究科と当該大学院との協議により別に定める。

(出願)

第3条 特別専攻生となることを希望する者は、大学院各研究科委員会が別に定める所定の願書にその他必要書類を添えて、所属する研究科の長に願い出なければならない。

2.特別専攻生の選考は、大学院各研究科委員会にて行う。

(期間)

第4条 特別専攻生の在籍期間は、1年間又は1学期間とする。

2.前項にかかわらず、本学大学院文学研究科の特別専攻生の在籍期間は、1年間とする。

3.引き続き研究の継続を希望する者は、期間の更新を願い出ることができる。ただし、在籍期間は通算して修士課程においては3年を、博士後期課程においては5年を超えることはできない。

(研修費)

第5条 特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は20,000円、1学期間在籍する者は10,000円を大学に納入しなければならない。

2.前項にかかわらず、本学大学院理工学研究科の特別専攻生は、研修費として1年間在籍する者は30,000円、1学期間在籍する者は15,000円を大学に納入しなければならない。

(待遇)

第6条 特別専攻生は、大学院各研究科委員会の定めるところにより、次の待遇を受けることができる。

- 担当教員の指導を受けること。

- 大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用すること。

(身分証明書)

第7条 特別専攻生には、身分証明書を交付する。

(準用)

第8条 特別専攻生については、大学院各研究科委員会において別に定めるところによるほか、龍谷大学大学院学則を準用する。

付則

1 この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度特別専攻生から適用する。

2 この規程の施行に伴い、文学研究科特別専攻生規程、法学研究科特別専攻生規程、経済学研究科特別専攻生規程、経営学研究科特別専攻生規程、社会学研究科特別専攻生規程、理工学研究科特別専攻生規程、国際文化学研究科特別専攻生規程、実践真宗学研究科特別専攻生規程及び政策学研究科特別専攻生規程(以下「従前の規程」という。)は廃止する。

3 従前の規程により在籍していた者が、引き続き本規程により在籍する場合は、従前の規程により在籍していた期間を本規程により在籍する期間に通算する。ただし、経済学研究科特別専攻生規程又は経営学研究科特別専攻生規程により在籍していた者を除く。

検索

検索