Need Help?

履修について

最終更新日: 2025年1月31日

【1】単位制度と単位の認定

1.単位制度

大学での学修は単位制で行われています。単位制というのは、すべての科目に一定の単位数が定められており、みなさんがその科目の授業を受け、かつ、その試験に合格した場合、定められた単位が与えられます。その単位の合計が、一定の要件における一定の単位数を満たした者に対して修了が認定される制度です。

2.単位とは

単位とは、学修の量を数字で表すものであり、下表のとおり、原則として各単位数によって必要な学修時間が定められています。

| 単位数 | 学修時間 | |||||

| 講義•演習•講読科目の場合 | 外国語•スポーツ•実習科目の場合 | |||||

| 自主 | 授業 | 合計 | 自主 | 授業 | 合計 | |

| 1 | 30時間 | 15時間 | 45時間 | 15時間 | 30時間 | 45時間 |

| 2 | 60時間 | 30時間 | 90時間 | 30時間 | 60時間 | 90時間 |

| 4 | 120時間 | 60時間 | 180時間 | |||

<単位の計算方法>

龍谷大学学則第26条に基づき、原則として次の基準によって計算します。

- 本学では単位計算上、1つの授業90分を2時間として計算します。

- 本学では1単位につき45時間の学修時間を必要と定めています。

- 本学ではセメスター型授業の場合は第1学期(前期)授業期間を15週、第2学期(後期)授業期間を15週とし、通年型授業の場合は1学年間(通年)で30週としています。

○講義・演習・講読科目の場合

上表から、講義・演習・講読科目の場合、単位計算上の授業時間2時間に対し、4時間(授業時間の2倍)の自主的学修が必要となり、単位の計算方法は以下のとおりになります。

| 区分 | 必要な学修時間 | 単位数 |

| セメスター型授業の場合 | 6時間(授業2時間+自主4時間) ×15週=90時間 |

90時間÷45時間(1単位につき) =2単位 |

| 通年型授業の場合 | 6時間(授業2時間+自主4時間) ×30週=180時間 |

180時間÷45時間(1単位につき) =4単位 |

○外国語・スポーツ・実習科目の場合

上表から、外国語・スポーツ・実験・実習科目の場合、単位計算上の授業時間2時間に対し、1時間(授業時間の半分)の自主的学修が必要となり、単位の計算方法は以下のとおりになります。

| 区分 | 必要な学修時間 | 単位数 |

| セメスター型授業の場合 | 3時間(授業2時間+自主1時間) ×15週=45時間 |

45時間÷45時間(1単位につき) =1単位 |

| 通年型授業の場合 | 3時間(授業2時間+自主1時間) ×30週=90時間 |

90時間÷45時間(1単位につき) =2単位 |

3.単位の認定

1つの授業科目に定められた所定の単位を修得するためには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

- 単位の認定を受けようとする科目について、履修登録をすること。

- その科目の授業に出席し、履修に必要な学修をすること。

- その科目の試験を受け、その成績評価で合格(60点以上)をすること。(レポート、論文等をもって試験とする場合があり、必ずしも教室における筆答試験とは限りません。詳細は、シラバスの成績評価の方法で確認してください。)

4.履修登録制度

履修登録とは、その学期に履修しようとする科目の授業を受けるための手続きです。この登録をしていなければ、仮にその授業に出席していたとしても、試験を受けることや単位認定を受けることはできません。履修登録は、学修計画の基礎となるわけであり、登録が有効に行われるようすべて自己の責任において取り組まなければなりません。自らの学修計画に従ってその学期に自分が履修しようとする授業を届け出る手続きであり、みなさんの学修計画の出発点となるものですので、期間内に必ず手続きをとるようにしましよう。なお、履修登録をしていない科目は履修できません。

(1)履修登録について

履修登録期間にWebによる履修登録を各自で行います。大学内の情報実習室だけでなく、自宅などの学外からの登録が可能です。龍谷大学のトップページから「ポータルログイン」へ進み、インタネットマナー講習会で修得した全学認証ID・パスワードを入力してログインをしてください。

【Web登録での注意事項】

- Web履修登録には、全学認証ID・パスワードの取得が必須となりますので、インターネットマナー講習会に参加して、取得すること。

- Web登録では、所属専攻で履修することのできる科目を登録することができます。学部科目履修については、事前登録申請を行い、許可された科目のみを登録することができます。

- Web登録は、指定された登録期間のみシステムを開放しています。期間を過ぎれば、システムがクローズしますので、必ず期間内に履修登録すること。

- 登録終了期間直前は、アクセスが集中するため、システムに負荷がかかり、登録しにくくなる恐れがあるため、余裕を持って履修登録すること。

(2)履修登録の方法

履修登録は、下記のとおり登録期間を設け、実施します。

なお、修士課程1年次生・2年次生と3年次生により登録方法が異なっていますので、注意してください。

- 修士課程1年次生・2年次生

下記のとおり、第1学期(前期)・第2学期(後期)の2回の履修登録とします。詳細は、毎年度1月頃に発表される前期オリエンテーション日程をご確認ください。

第1学期(前期)履修登録において登録可能科目

・通年科目

・第1学期(前期)開講科目

・サマーセッション及び集中講義科目

・学部科目履修制度により履修を許可された学部科目(通年科目・第1学期(前期)および第2学期(後期)開講科目)第2学期(後期)履修登録において登録可能科目

・第2学期(後期)開講科目

・学部科目履修制度により履修を許可された学部科目(先修要件がある後期登録科目に限る) - 修士課程3年次生

下記のとおり、年1回の履修登録とします。

詳細は、毎年度1月末に発表される前期オリエンテーション日程をご確認ください。

(履修登録において登録すべき科目)

・通年科目

・第1学期(前期)開講科目

・第2学期(後期)開講科目

・サマーセッション及び集中講義科目

・学部科目履修制度により履修を許可された学部科目(通年科目・第1学期(前期)および第2学期(後期)開講科目)

なお、第2学期(後期)開講科目については9月中旬から下旬にかけて登録変更期間を設けますので、原則として学部科目履修で先修要件がある科目で後期登録となる科目、修了要件に支障をきたす場合に限り、変更・追加・削除等の手続きをとることができます。履修登録の修正・変更に関して、修了要件に関わる場合もあるため、必ず事前に文学部教務課まで相談するようにしてください。

(3)予備(事前)登録【★学部科目の履修の場合には特に注意★】

予備(事前)登録とは、受講者数を調整するため、通常の履修登録に先だっておこなわれるものです。予備(事前)登録手続きの必要な科目は、この予備(事前)登録の手続きなしには受講できません。該当する科目の受講を考えている場合には、所定の手続きを行うようにしてください。

詳細は、毎年度1月末に発表される前期オリエンテーション日程をご確認ください。

(4)学部科目履修制度について

文学部で開設されている諸課程の履修により各種資格を取得するために、年間32単位を上限に文学部科目を履修することができます。手続き等の詳細については、「学部科目履修制度」を確認してください。

(5)京都・宗教系大学院連合 単位互換科目の受講について

京都を中心とした宗教系大学の大学院が、それぞれの宗教や宗派の特色を生かし、2013年度から単位互換を実施しています。詳細については、別に配布する「京都・宗教系大学院連合」のパンフレットを参照してください。履修登録の方法については、『「京都・宗教系大学院連合」単位互換』を確認してください。

(6)履修登録にあたって注意すべき点

- 重複登録(同一講時に、2科目以上の登録をすること)をした場合、当該科目は全て無効となりますので注意してください。

- 特殊研究を除き、二重登録(すでに所定単位を修得した授業科目を再度登録すること、および同時に同一授業科目を2科目以上登録すること)をした場合、当該科目は全て無効となりますので注意してください。

- 授業時間割に変更が生じた場合は、ポータルサイトに掲示しますので注意してください。

- 履修登録にあたって、不明な点があれば、遠慮なく文学部教務課窓口に相談してください。

(7)受講登録確認表の配付

受講登録確認表は配付しません。登録完了後に出力される受講登録表(控)を保存しておいてください。受講登録表について、不備もしくは質問のある場合は、ただちに、文学部教務課窓口に申し出てください。

(8)深草・大宮学舎間の連続受講について

原則として、深草学舎と大宮学舎間の連続受講は認められません。ただし、次の場合に限り、連続受講が認められます。

- 2講時と3講時の学舎間連続受講(昼休みを含み移動時間が確保されているため)

- 演習科目・修了要件である必修科目・資格取得に関わる必修科目の受講(選択必修科目は除きます)

- ②に拘わらず残りの修了要件単位からみて選択必修が事実上必修となる科目の受講

- その他、実践真宗学研究科委員会において必要であると認められた科目の受講

- 連続受講となる科目のうち、1つの時間帯の科目(例:3講時・深草、4講時・大宮の場合における、4講時・大宮開講科目)の履修機会が次年度にある場合は、上記の条件であっても大宮・深草学舎間連続受講を許可しません。修了年次生以外は、次年度に履修機会があるので、原則として次年度登録をすること。

5.授業科目の履修

履修登録をした科目を履修するということは、その科目に定められている単位数に見合った量の学修をするということです。

学修の内容は、授業形態に応じて授業時間内における学修と授業時間外における自主的な学修(予・復習)とを含んでいます。

このうち、授業時間内における学修は、授業に出席し、その中で学修するということです。総授業回数の3分の1を超えて欠席した場合は、その科目の単位認定は受けられないことがあります。

また、授業時間外における自主的な学修(予・復習)は、「シラバス」の中で「授業時間外における予・復習の指示」で示される内容を中心に、参考文献等も利用しながらあるいは友人とのディスカッションや図書館の利用などを通して、自主的に行う学修のことです。大学での学修はこの自主的な学修の比重が大きく、大学生活の成否はこの自主的な学修にかかっていると言えます。

6.履修辞退制度

※受講登録確認時に行う修正とは異なりますので注意してください。

(1)「履修辞退制度」とは

「履修辞退制度」とは、受講者が授業を受けてみたものの、『授業内容が学修したいものと著しく違っていた場合』や『受講者自身が授業について行ける状況にまったくない場合』など、やむを得ない理由がある場合に自分自身の判断で履修を辞退することができる制度のことです。

この制度は、履修登録の確認時における登録不備によって修正が必要となる場合の「履修登録修正」とは異なり、履修登録がすべて確定した後に、上記のような理由によって受講者自身が定められた期間に履修辞退の申し出をすることができるものです。「履修登録修正」は登録情報を「修正」や「取消」するものであり、以前の履歴は一切記録で残らない仕組みですが、「履修辞退」は、「履修登録」および「履修辞退」の履歴が記録として残る仕組みです。

受講者のみなさんはこの「履修辞退制度」を安易に利用するのではなく、「履修要項」および「シラバス」を熟読して学修計画をしっかりと立て、慎重な履修登録をするよう十分留意する必要があります。

(2)履修辞退による成績評価のあり方

本学が設定する履修辞退の申出期間中に辞退を申し出た場合、当該授業科目の成績評価は行いません。したがって、履修辞退した科目は平均点やGPAの計算対象から除外されるとともに、成績証明書への記載対象からも除外されます。なお、各学期に配付される個人別の成績表には履修履歴および履修辞退履歴として「J」の記号が記載されます。

(3)履修辞退できない科目

原則として、開講科目のすべてを「履修辞退」の対象科目としていますが大学院科目という性格上、少人数で開講される科目もあるため、学部の履修制度と異なり、「許可制」をとります。

ただし、下記のとおり、カリキュラムの関係において、専攻で学修する上で“必修としている授業科目”や“予め定員を設け募集した科目”、“本学以外の団体等への手続きにおいて調整が困難である科目”など「履修辞退制度」の対象としない(=履修辞退を認めない)科目を設定しています。

また、「学部科目履修制度」で履修している学部科目は、制度の性格上、原則として履修辞退できませんので、注意してください。

◆履修辞退対象外科目の一覧

| 科目区分 | 備考 |

| 必修科目 | |

| 事前登録が必要となる科目 ※ | 教室の規模や教室の設備、授業の企画規模等にあわせて、予め受講者数の制限を設けて募集した科目については、履修辞退を認めません。 |

| 学部科目履修制度で履修する科目 | 制度の性格上、履修辞退は認めません。 (教養教育科目の学部科目履修も含む) |

| 「京都・宗教系大学院連合」の単位互換科目として受講している科目 | 履修辞退を認めません。 |

| サマーセッション・集中講義科目 | 本制度となじまない科目であることから、履修辞退は認めません。 |

(注)教養教育科目の「予備登録」が必要となる科目とは異なります。

(4)履修辞退の申出期間

第1学期:5月中旬

第2学期:10月下旬

学期はじめの履修説明、ポータルサイト等で確認してください。

(5)履修辞退の申し出方法

上記、履修辞退の申出期間に「履修辞退届」(本学所定の用紙)を、文学部教務課窓口に提出してください。

(6)留意事項

-

通年科目を5月頃の履修辞退期間中に履修辞退の申し出をした場合は、履修辞退した科目の同一曜講時に半期完結型の後期開講科目を履修登録することができます。

なお、履修辞退の申し出による単位数計算は以下のとおりです

履修辞退申出時期 科目区分 単位数の計算 5月頃 前期科目 カウントします 通年科目 第1学期(前期)分はカウントしますが、第2学期(後期)分はカウントしません 10月頃 後期科目 カウントします 通年科目 カウントします -

履修辞退申し出により授業料(学部科目履修の場合は履修料)の返還はしません。

なお、単位制学費の対象学生(社会人)が、通年科目を第1学期(前期)期間中の履修辞退申出期間に申し出た場合の第2学期(後期)分の授業料は徴収いたしません。

また、学部科目履修生が、通年科目を第1学期(前期)期間中の履修辞退申出期間に申し出た場合の第2学期(後期)分履修料は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。

7.授業時間

本学における授業時間は、授業科目の開設方法に関係なく、1回の授業時間は90分です。また、それぞれの授業時間を「講時」といいます。年間を通して各講時の時間帯は次のとおりです。

授業配置時間

| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 1講時 | 9:15~10:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2講時 | 11:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 3講時 | 13:30~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 4講時 | 15:15~16:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 5講時 | 16:55~18:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

8.成績評価

成績評価は、個々の科目について定められている単位数に相当する量の学修成果の有無やその内容を評価するために行われます。成績評価は、一般的に100点満点法で評価され、60点以上の評価を得られた場合に所定の単位が認定されます。

(1)成績評価の方法

成績評価は、おおよそ次の4種類の方法があり、これらのうちの1または2以上を組み合わせて評価されます。各科目の成績評価方法は、その科目の特性に応じて授業担当者によって定められています。その内容はシラバスに明示されているので参照してください。

- 筆答試験による評価

- レポート試験による評価

- 実技試験による評価

- 授業への取組状況や小テストなど、上記試験による評価の他に、担当者が設定する方法による評価

(2)成績評価の基準

- 成績評価は、100点を満点とし60点以上を合格、それを満たさない場合は不合格とします。

- 一度合格点を得た科目(=既得科目)は、特殊研究を除き、いかなる事情があっても、再度履修し成績評価を受けることはできません。

- 履修登録した科目の試験を受験しなかった場合、その試験の評価は0点となります。ただし、この場合でも、試験による評価以外に授業担当者が設定する方法により評価される場合があります。

- 段階評価と評点の関係は、次のとおりとします。

S(90~100点) A(80~89点) B(70~79点) C(60~69点)

上記の段階評価以外に、実習科目はG(合格)・D(不合格)で評価する場合があります。単位認定された科目の場合はN(認定)となります。 - 学業成績証明書は、すべて段階評価で表示し、不合格科目は表示しません。

- 学業成績表は、第1学期(前期)分を9月中旬、第2学期(後期)分を3月下旬にポータルサイトよりダウンロードできます。日程の詳細は、別途ポータルサイトでお知らせします。

(3)成績疑義

成績評価について疑義がある場合は、必ず所定の「成績疑義申出用紙」に疑義内容を記入した後、文学部教務課窓口に提出してください。授業担当者に直接申し出てはいけません。

なお、申出期間および申出方法については、別途ポータルサイトで確認してください。

9.筆答試験

(1)筆答試験の時期

筆答試験をその実施時期によって分類すると、次の2種類になります。

- 定期試験(学期末・学年末試験)

個々の科目について定められている授業期間の終了時期(通常の場合は学期末)に実施する筆答試験をいう。 - 追試験

定期試験欠席者のために、定期試験終了後に改めて実施する筆答試験をいう(追試験の項を参照のこと)。

(2)受験資格

次の各号に定める条件をすべて備えていないと受験資格を失い、受験することができなくなる恐れがあります(追試験については、追試験の項を参照のこと)。

- その科目について、有効な履修登録がなされていること。

- 定められた学費を納入していること。

- 授業に出席していること。原則として3分の2以上の出席があること。

- 授業担当者の求める諸条件を満たしていること。

(3)受験の注意事項

筆答試験に際しては、次のことを守らなければなりません。

- 指定された試験場で受験すること。

- 試験開始20分以上の遅刻および30分以内の退室は許されない。

- 学生証を携帯すること。

- 学生証を必ず机上に提示し、写真欄が見えるよう机上通路側に置くこと。

万一、学生証を忘れた場合は、文学部教務課窓口で「試験用臨時学生証」の交付を受けておくこと。 - 答案(解答)用紙が配付されたら直ちに年次、学籍番号、氏名を「ペンまたはボールペン」で記入すること。

- 参照を許可されたもの以外は、指示された場所におくこと。

[持ち込み条件が[全て可]であっても、携帯電話、スマートフォン、情報端末等の使用は一切認めない。] - 試験開始前に携帯電話等の電源を切り、鞄の中に入れること。

- 答案(白紙答案を含む)を提出しないで退室しないこと。

(4)答案の無効

次の場合は、その答案は無効となります。

- 無記名の場合

- 指定された場所に提出しない場合

- 試験終了後、試験監督者の許可なく氏名を書き直した場合

- 受験態度の不良な場合

(5)筆記試験における不正行為

- 受験中に不正行為を行った場合は、その学期に履修登録をした全科目の単位認定を行いません。さらに、不正行為の程度により、学則に定める懲戒を加えることがあります。

-

次に該当する場合は、これを不正行為と見なします。

①私語や態度不良について注意を与えても改めない場合

②監督者の指示に従わない場合

③身代わり受験を行ったとき、または行わせた場合

④カンニングペーパー等を所持していた場合

⑤携帯電話、スマートフォン、情報端末等をかばん等にしまっていない場合

⑥許可された以外のものを参照した場合

⑦机上等への書き込みをしていた場合

⑧許可なくして物品や教科書、ノート類を貸借した場合

⑨答案用紙の交換および見せ合いをした場合

⑩その他、①~⑨に準じる行為を行った場合

(6)レポート試験における不正行為

レポート試験については、既存文書からの不正な転用等が認められたとき(例えば、インターネット等から複写したような場合)は、当該レポートを無効扱いとし、単位認定をおこなわない場合があります。

(7)追試験

- 追試験の受験資格

追試験は次の各号のいずれかの理由により定期試験を欠席し、実践真宗学研究科が認めると受験することができます。

①病気、怪我又は試験時における体調不良等

②親族(原則として3親等まで)の葬儀への参列

③公認サークルの公式戦への選手としての参加

④交通機関の遅延等

⑤交通事故、災害等

⑥就職活動(説明会、筆記試験、面接等)

⑦資格試験(公務員試験、公的資格試験等)の受験

⑧単位互換科目(京都・宗教系大学院連合)の試験受験

⑨インターンシップ実習(協定型インターンシップ、大学コンソーシアム京都インターンシップ・プログラム)又は博物館実習への参加

⑩裁判員(候補者)への選任

⑪その他実践真宗学研究科が特に必要と認める理由

追試験受験希望者は、追試験受験願および欠席理由証明書(医師診断書、交通遅延証明書または事故理由書、就職試験等による場合は会社あるいは団体が発行する証明書等)をその科目の試験日を含めて4日以内(土・日・祝日は含めない。ただし、土曜日が試験日の場合は試験当日を含む4日以内)に文学部教務課窓口に提出しなければなりません。

交通遅延証明書のうち、Web発行によるものは本人が乗車したことを証明するものではありませんので、欠席理由の証明書として、本学では取り扱いできません。

交通遅延証明書は従来通り、「本人が乗降した際に各駅にて受け取ることができるもの」のみを証明書として取扱います。

なお、医師の診断の結果、インフルエンザなどの流感により外出が制限され、定期試験を受験できなかった場合は、追試験申込期限内に文学部教務課まで連絡してください(電話による連絡可)。 - 追試験の受験料は、1科目1,000円です。

- 実技・実習科目、レポート試験による科目、特別に指定された科目については、原則として追試験は行いません。

詳細については、定期試験前にポータルサイトにて確認してください。

10.筆答試験時間

筆答試験時間割は、原則として試験の14日前にポータルサイトまたは掲示により発表します。試験時間は、次のとおりです。

| 講時 | 開始時刻 | 終了時刻 |

| 1講時 | 9:15 | 10:15 |

| 2-A講時 | 10:45 | 11:45 |

| 2-B講時 | 12:15 | 13:15 |

| 3-A講時 | 13:45 | 14:45 |

| 3-B講時 | 15:15 | 16:15 |

| 4講時 | 16:45 | 17:45 |

| 5講時 | 18:15 | 19:15 |

| 6講時 | 19:30 | 20:30 |

| 7講時 | 20:45 | 21:45 |

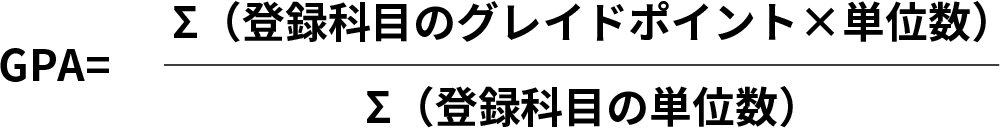

11.GPA制度

GPAとは、Grade Point Average(成績加重平均値)のことで、各教科の評価点(100点満点)を次表のように換算しなおし、その合計を登録科目の総単位数で割ったものです。

| 評点 | グレイドポイント |

| 100~90点 | 4 |

| 89~80点 | 3 |

| 79~70点 | 2 |

| 69~60点 | 1 |

| 59点以下 | 0 |

例えば、

・仏教学演習(4単位)90点

・仏教学特殊研究(4単位)70点

・仏教学文献研究(パーリ)A(2単位)60点

・真宗学特殊研究(4単位)40点

を修得しこれだけを評価科目とした場合、GPAは次のように計算されます。

このGPA評点は、従来の単位修得数による学修到達度判定の不十分さを補うために導入されたもので、どの程度のレベルで単位を修得したかを一目で表すものとして考えられたものです。

- 随意科目や履修辞退した科目については、ここでいう登録科目には含みません。

- 成績を評価点(100点満点)で評価しない科目は算入しません。

【2】論文と学位(修士)の取得

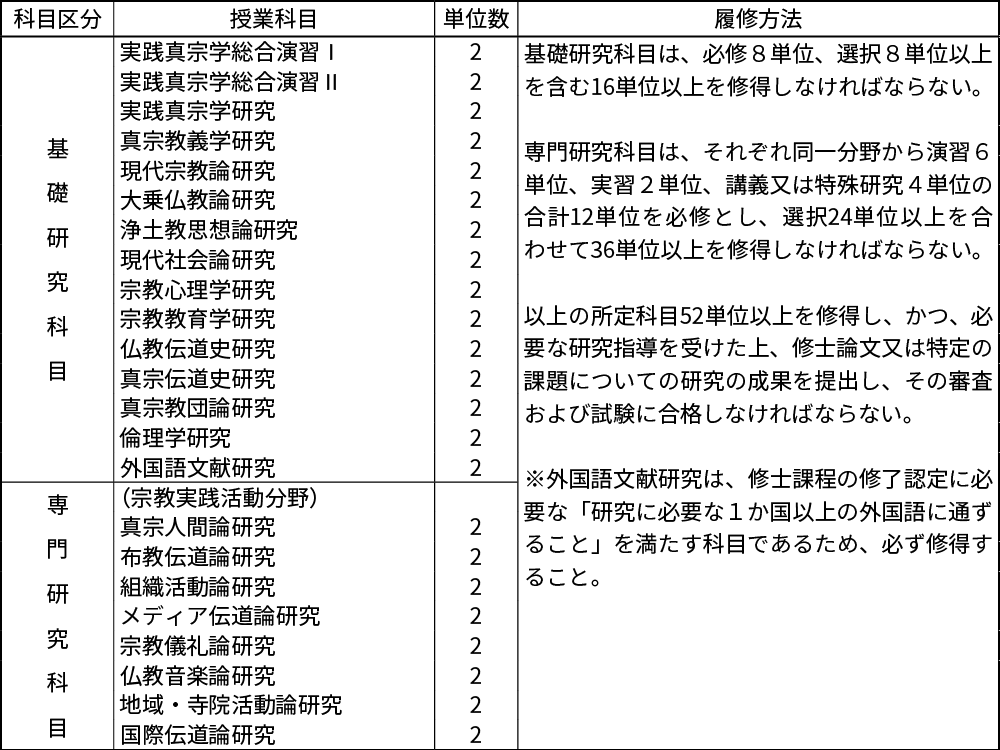

(1)修了認定(※大学院学則第12条)

修士の学位を得ようとする者は、その修士課程に3年以上在学し、その正規の授業を受け所定の科目を52単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究成果を提出し、その審査および最終試験に合格しなければなりません。なお、課程修了の認定には、その研究に必要な1か国以上の外国語に通ずることを条件とします。

(2)1か国以上の外国語に通ずる条件について

(1)で定められた1か国以上の外国語に通ずる条件は、「外国語文献研究」の単位修得をもって満たしたものとします。

(3)研究指導について

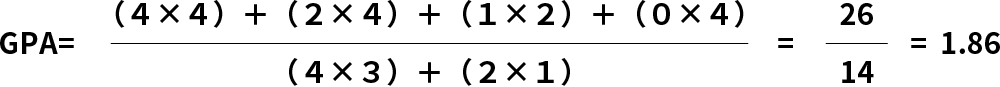

指導教授の選定、修士論文作成に対する指導に関しては、「龍谷大学大学院実践真宗学研究科研究指導要領」及び、「研究計画書(修士論文/特定の課題 研究計画書)作成要領」を参照ください。

(4)修士論文提出に伴う提出書類について

修士論文提出に伴う文学部教務課への事前提出書類は以下のとおりです。

- 「研究指導計画書」

- 「修士論文作成研究計画書」又は「特定の課題研究計画書」

- 「実習計画書」

- 「修士論文題目届」(提出資格:当該年次での修了見込み者であること。)

- 書類提出の詳細日程については、大学院実践真宗学研究科時間割表を確認してください。

- 上記提出書類の他、変更希望者に限り、「研究指導計画書」裏面の指導教授及び、研究題目の変更届、修士論文題目変更届を定められた期日までに提出しなければなりません。

- イについては、「研究計画書(修士論文/特定の課題 研究計画書)作成要領」に定められている、「研究計画書(第3次)」のことを指します。また、指定された表紙を使用のうえ、提出してください。

なお、同要領記載の「研究計画書(第1次・第2次)」については、定められた期日までに、指導教員へ提出してください。

(5)「研究指導計画書」について

指導教授は院生より提出された「研究計画書(第1次~3次)」〔「研究計画書(修士論文/特定の課題 研究計画書)作成要領」参照のこと〕を確認し、以下の「研究指導計画書」を記入します。記入後、指導計画の内容が開示されますので、各自確認のうえ提示された指導計画に基づき、研究を進めてください。

【研究指導計画書 フォーマット】

(6)修士論文および修士論文要旨の提出について

- 当該年次での修了見込み者であることが修士論文および修士論文要旨の提出資格です。したがって、年度途中で修了見込み者でなくなれば、提出資格も失うことになります。修士論文提出後の場合でも、当該年度の修了見込み者でなくなれば、提出されている修士論文は無効となります。

-

修士論文は3部提出してください。1部は自筆の原稿(シャープペンシルおよび鉛筆書きは不可。Word形式の場合は、本学所定の論文用紙を用いたものか、キ.の規格様式にもとづいたもの)、その他はコピーでも可です。

・1部はクリップ留め(製本保管用)してください。

・2部は市販のペーパーファイルで綴じてください。

・ペーパーファイルの背表紙に、漢数字で整理番号を記入してください。整理番号は、ポータルサイトでお知らせします

・論文提出に際しては、口述試問にそなえて各自その控えを1部保持しておいてください。

・提出後の差し替え等修訂は、原則として認められないので、十分に注意すること。

詳細については別途掲示しますので注意してください。 -

修士論文要旨についても、修士論文と一括して3部提出してください。(2部はコピーでも可)

①学籍番号、氏名、修士論文の目次を最初に記載してください。

②A 4サイズ2,000字~4,000字に要約し、必ず綴じて提出してください。(1頁あたりの文字数、余白等は修士論文の規格様式に準じます。) - 修士論文と修士論文要旨は、一括して提出してください。

- 論文用紙は本学所定のものに限ります。ただし、Word形式を使用する場合は、キ.の規格様式にもとづいてもかまいません。

- 本学所定の論文用紙を使用したときの制限枚数…100枚

- 修士論文作成にWord形式を使用する場合は、次の規格様式に従ってください。

※副論文・参考文献等資料を添付する場合は、指導教授(主)の認印を中表紙に受けて提出してください。

【実践真宗学研究科 実践真宗学専攻 修士論文作成規格様式】

- 用紙サイズ:A4

- 字数 横書:1頁1,200字

縦書:1頁800字 - 制限枚数 横書:33頁以内

縦書:50頁以内 - 縦書横書選択自由 横書:1行全角40字30行左綴

縦書:1行全角50字16行右綴 - 余白 :25ミリ~40ミリ程度(綴じ合わせ側に十分な余白をとること)

- 頁番号記入:頁下中央

注釈等は論文の最後にまとめてください。その他については自由設定とします。日本語以外の外国語による論文作成については、指導教授と相談の上、定めてください。

(7)特定の課題

「特定の課題」についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができます。「特定の課題」についての研究の成果の審査を受けようとする者は、「龍谷大学大学院実践真宗学研究科研究指導要領」を参照ください。

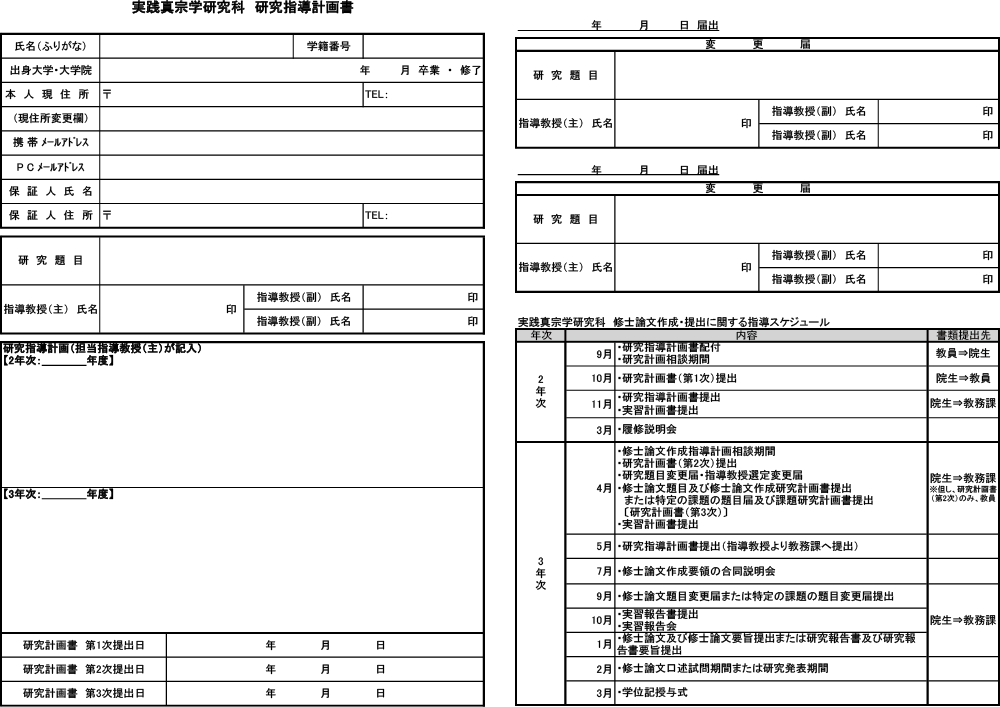

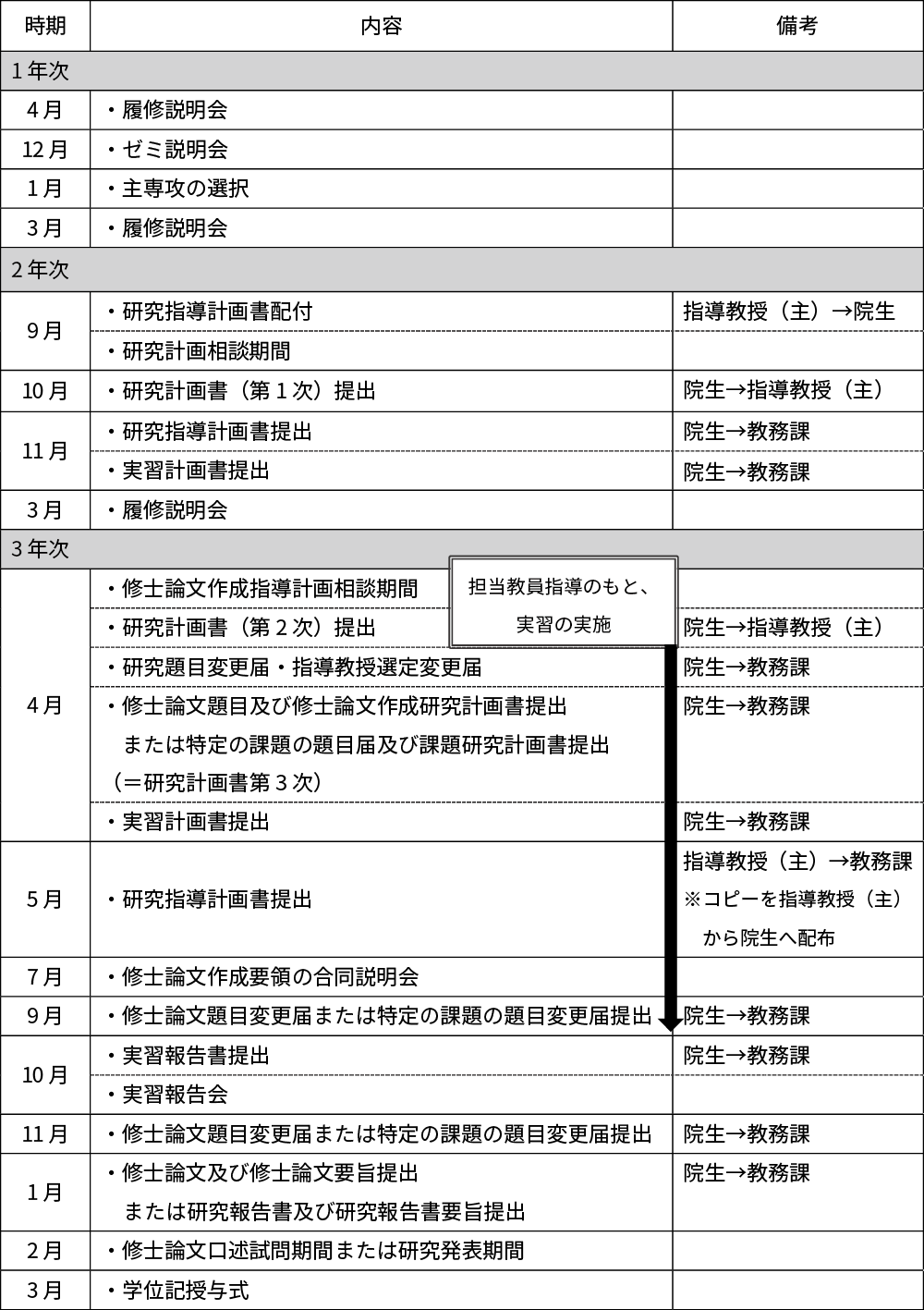

(8)修士論文作成・提出に関する指導スケジュール

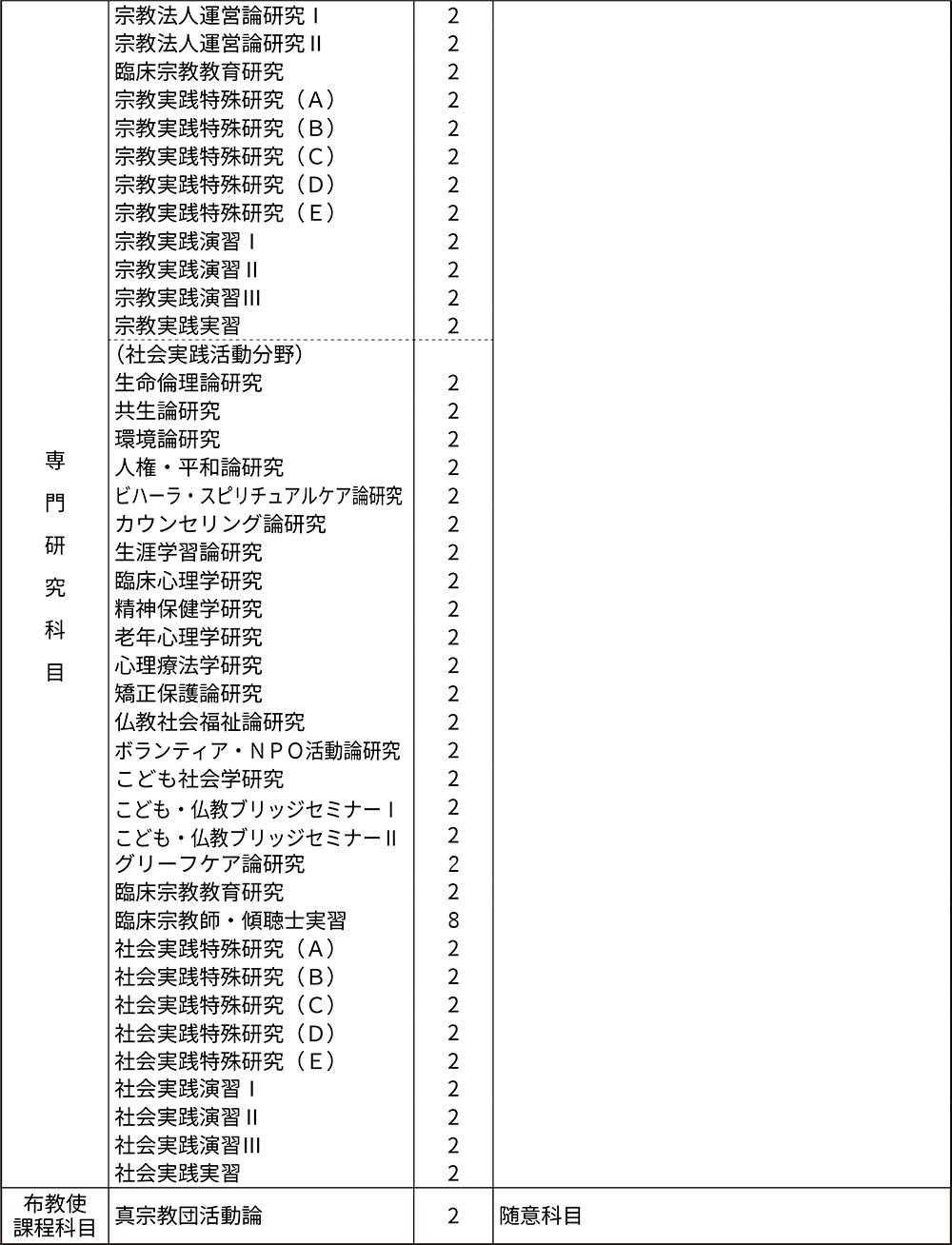

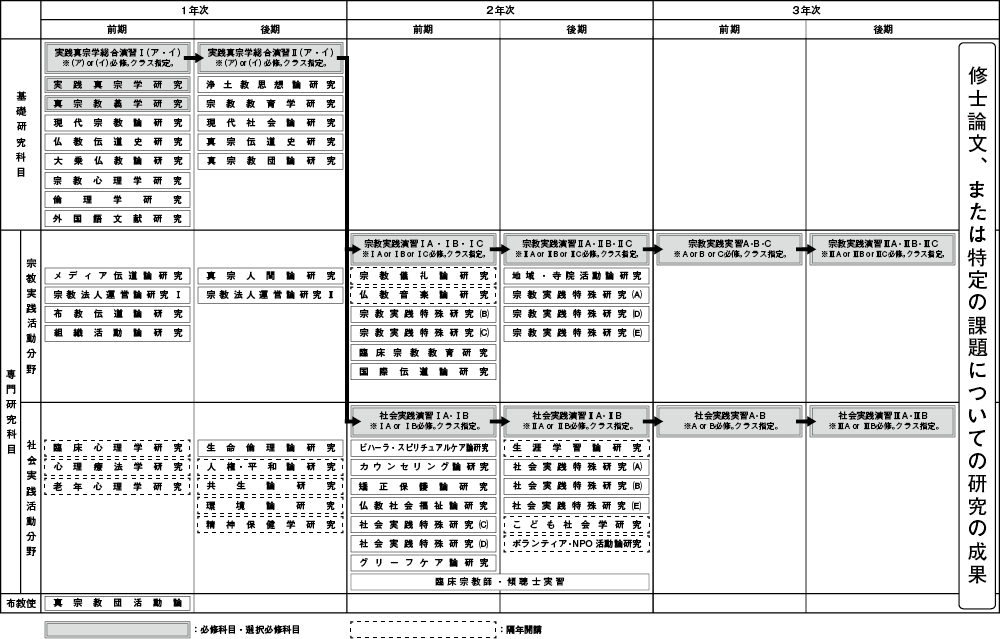

【3】開設授業科目および履修方法

1年次では、「宗教実践活動に関わる分野」及び「社会実践活動に関わる分野」の専門的知識に関する関心・視野を広げるために、「実践真宗学総合演習Ⅰ(必修科目)」及び「実践真宗学総合演習Ⅱ(必修科目)」を履修し、獲得した知識を自身の研究に展開するために必要な指導と助言を受けます。さらに、「実践真宗学研究(必修科目)」、「真宗教義学研究(必修科目)」及び、講義科目を履修することで、高度な研究を遂行するための学問基盤を構築します。

2年次では、「実践真宗学総合演習Ⅰ(必修科目)」及び「実践真宗学総合演習Ⅱ(必修科目)」で得られた基礎知識をもとに、自身が選択する課題にしたがって、「宗教実践演習Ⅰ・Ⅱ(選択科目)」か「社会実践演習Ⅰ・Ⅱ(選択科目)」を履修し、自身の研究に必要な指導と助言を受けます。さらに研究課題に関連する講義科目を履修することで、幅広い視野からの専門的助言を受けます。

3年次では、「宗教実践実習(選択科目)」か「社会実践実習(選択科目)」を履修し、「宗教実践演習Ⅲ(選択科目)」か「社会実践演習Ⅲ(選択科目)」を通じて、修士論文または特定の課題についての研究報告の作成に取り組みます。

【2023年度以降入学生】

大学院実践真宗学研究科カリキュラムマップ(年度により、前期・後期が変わる場合があります)

新たな充実をめざして

龍谷大学大学院実践真宗学研究科

龍谷大学大学院実践真宗学研究科は、五つの充実を図る。

(1)東北大学大学院文学研究科実践宗教学寄附講座「臨床宗教師」養成プログラム(2012年~)と龍谷大学大学院実践真宗学研究科とが連携協力し、本研究科において「臨床宗教師研修」教育プログラムを2014年度から展開している。この研修修了者には、本研究科が「臨床宗教師」修了証書を授与する。なお、2021年度より「臨床傾聴士研修」教育プログラムが、「臨床宗教師研修」教育プログラムに加えて開設され、「宗教者ではない」ケア実践者であり、「傾聴」を通して生きる力を育み「心のケア」を提供し、要件を満した研修生は、本研究科が付与する「臨床傾聴士」の資格を認定する。「臨床宗教師・臨床傾聴士」の目的と応募要項については、履修説明会、ホームページ等で紹介する。

(2)浄土真宗本願寺派ビハーラ活動者養成研修会(1987年~)と実践真宗学研究科とが連携協力し、本研究科の大学院生は宗派を問わず、ビハーラ活動者養成研修会に参加できる。この研修修了者には、浄土真宗本願寺派より修了証書が授与され、浄土真宗本願寺派「ビハーラワーカー」(2014年度より)の認証を受けられる。応募要項は、文学部教務課まで。

(3)あそかビハーラ病院、ビハーラ本願寺と本研究科とが連携協力し、体験型学習(experience based learning)を、本研究科で進める。また、「臨床宗教師」養成プログラムを実施する医療・社会福祉施設の一つの拠点として、あそかビハーラ病院とビハーラ本願寺と連携していく。

(4)本研究科と協力関係にある代表的な実習施設を内外に明示し、実践実習(practical training)と座学(classroom training)との連動による大学院教育をより明確にする。龍谷大学での特別講義などに、社会実践分野で活躍する講師、すなわち、医療、社会福祉、保育、宗教教育に関する講師を招聘し、その機関と連携する。特に、あそかビハーラ病院のように、代表的な実習施設と本研究科とが組織的に連携協力し、大学院生が毎年継続して研修できる実習施設を示していく。

(5)実践実習(practical training)の領域には、およそ三つの領域がある。

- 宗教実践分野 布教伝道実習(missionary work training)<伝わる>

- 社会実践分野 臨床実習(clinical training)<寄り添う>

- 両分野共通 現地視察実習(field study)<聞き学ぶ>

こうした実習の意義を教員と大学院生の間で共有する。2009年に大学院実践真宗学研究科が設立されて以来、本研究科の実習は、大学院生の創意工夫によって一人ひとりにふさわしい実習計画を立てられ、教員に助言をもらいつつ、自由に行われてきた。実習は、寺院の魅力ある実践に学び、宗教者の新たな社会貢献の可能性を探る希望に満ちたものである。宗教者には、宗教的真実の伝道とともに、世界の人々の苦悩と向き合うことが求められている。その意味で、寺院をはじめ、医療や社会福祉、保育や宗教教育、環境保護、刑務教誨、被災地支援などのさまざまな現場を訪ねて、臨床で生み出されている経験と理論に学ぶことを願ってやまない。

以上

臨床宗教師・臨床傾聴士研修

「臨床宗教師・臨床傾聴士研修」は、本研究科大学院生と学外受講生(社会人)が共に学び、「認定臨床宗教師」や「臨床スピリチュアケア師」などの資格取得を目指すプログラムです。

1.「臨床宗教師」とは

人は誰しも、その時代の悲しみと共に生きています。

臨床宗教師研修は、東日本大震災の悲しみに寄り添う宗教者の社会実践と、ビハーラ活動の実績を踏まえて、2012年4月、東北大学大学院文学研究科実践宗教学寄附講座に誕生しました。

臨床宗教師は、日本版チャプレンであり、岡部健医師が提唱しました。臨床宗教師(interfaith chaplain)とは、病院、社会福祉施設、被災地などの公共空間において、宗教勧誘を目的とせず、相手の価値観、人生観、信仰を尊重し、生きる力を育む心のケアを実践する宗教者のことです。医療、社会福祉の専門職とチームを組みながら、宗教者として全存在をかけて、人々の苦悩や悲歎に向きあい、そこから感じ取られるケア対象者の宗教性を尊重し、「スピリチュアルケア」と「宗教的ケア」を行うことを目指します。臨床宗教師の呼称は、仏教のビハーラ僧やキリスト教チャプレンを包み込み、宗教宗派を超えて協力する願いが込められています。

2.「臨床傾聴士」とは

「臨床傾聴士」とは、「宗教者ではない」ケア実践者であり、ケア対象者である相手の価値観、人生観、信仰を尊重しながら、苦悩(スピリチュアルな痛み)や悲嘆(グリーフ)を抱える人々に寄り添い、「傾聴」を通して、生きる力を育み「心のケア」を提供することを重視しています。医療福祉機関等の専門職とチームを組み、ケア実践者として全存在をかけて、人々の苦悩や悲嘆に向き合い、かけがえのない物語をあるがままに受け容れ、そこから感じ取られる相手の宗教性やスピリチュアリティを尊重し、「スピリチュアルケア」や「グリーフケア」を行います。その際、「臨床傾聴士」は以下のような、自己理解力、他者理解力、関係力、共感力、概念化力、表現力、臨床倫理実践力を養うとともに、自らのスピリチュアリティや死生観を涵養することが求められます。

- 自分の生育歴や取り巻く人間関係等を振り返り、ケア実践者としての自己を理解し、自分自身を知ることの重要性を確認することができる。

- 自らのケア実践の限界をよく認識し、また絶えず相互研鑽を積み重ね、感性を磨き続けることができる。

- 腹を据えて相手の感情を感じとり、慮りながら先入観や偏見に基づくことなく、あるがままに向き合うことができる。

- 相手をケアし相手からケアされることを体験して、ケアを学ぶことができる。

- ケアのダイナミズムや多様なスピリチュアリティを感じながら、その相手との信頼関係を築くことができる。

- 自己のケア実践を省察し、その意味や重層性を大切にして言語化することができる。

- 尊厳をもって相手を受け容れ、いかなる差別も行わず、倫理的配慮および個人情報保護の遵守ができる。

- 臨床現場における空気感を深く味わい、高い洞察力を持ち合わせることができる。

3.具体的目標

本研修は、宗教者(ケア実践者)として全存在をかけて人々の苦悩や悲嘆に向き合い、そこから感じ取られるケア対象者の宗教性やスピリチュアリティを尊重し、公共空間で実践可能な心のケアを、理論と臨床実習を通して学ぶことを目的としています。具体的に、六つの目標を掲げます。

- 「傾聴」と「スピリチュアルケア」の能力向上。

- 「宗教間対話」「宗教協力」の能力向上。

- 自らの死生観と人生観を養う。

- 宗教者以外の諸機関との連携方法を学ぶ。

- 幅広い「宗教的ケア」の提供方法を学ぶ。

- 理論と臨床との統合

理論は、学内で開講される、実践真宗学研究科の講義科目で学びます。また、必修の臨床実習科目である臨床宗教師・傾聴士実習では、約150時間の研修を設けています。臨床実習現場では、医師、看護師、臨床宗教師(ビハーラ僧)による講義と実習、宗教儀礼、グループワーク、ロールプレイ、会話記録検討(supervising)、実習ふりかえり(supervising)を重視します。

4.履修カリキュラム

〈必修科目〉

以下の5科目16単位を修得すること

| 「臨床宗教師研修」に特化した講義 | |

| ①臨床宗教師総合実習 | 通年集中8単位2年次配当 |

| ②グリーフケア論研究 | 半期2単位2年次配当 |

|

③ビハーラ・スピリチュアルケア論研究 (講義の一環として、有識者を招いた特別講演会を開催) |

半期2単位2年次配当 |

| 「臨床宗教師研修」の基盤となる講義 | |

| ④実践真宗学研究 | 半期2単位1年次配当 |

| ⑤真宗人間論研究 | 半期2単位1年次配当 |

〈選択必修科目(推奨科目)〉

以下の11科目を推奨科目とし、2科目4単位以上を修得すること

| 「臨床宗教師研修」に関連した講義 | |

| ①真宗教義学研究 | 半期2単位1年次配当 |

| ②現代宗教論研究 | 半期2単位1年次配当 |

| ③宗教心理学研究 | 半期2単位1年次配当 |

| ④宗教教育学研究 | 半期2単位1年次配当 |

| ⑤生命倫理論研究 | 半期2単位1年次配当 |

| ⑥人権・平和論研究 | 半期2単位1年次配当(隔年開講) |

| ⑦カウンセリング論研究 | 半期2単位2年次配当 |

| ⑧地域・寺院活動論研究 | 半期2単位2年次配当 |

| ⑨臨床心理学研究 | 半期2単位1年次配当(隔年開講) |

| ⑩精神保健学研究 | 半期2単位1年次配当(隔年開講) |

| ⑪臨床宗教教育研究 | 半期2単位2年次配当 |

| ⑫社会実践特殊研究E | 半期2単位2年次配当 |

5.「臨床宗教師総合実習」の概要

被災地、病院、社会福祉施設、ビハーラ関連施設を訪問し、研修スタッフ、施設スタッフの指導にしたがって研修を積みます。

| 全体会1 | 4月(2日) あそかビハーラ病院・ビハーラ本願寺での臨床実習(京都) |

| 全体会2 | 6月(3泊4日) 東日本大震災被災地での臨床実習(宮城) |

| 全体会3 | 6月(1日) 特別養護老人ホーム「常清の里」での臨床実習(大阪) |

| 全体会4 | 9月(3泊4日) 保育園・デイサービスセンター統合社会福祉施設での臨床実習(宮崎) |

| 全体会5 | 10月(1日) 被爆寺院・広島平和記念資料館研修(広島) |

| 全体会6 | 12月(1日) キリスト教NCC宗教研究所EU神学生との「宗教者間対話」 |

| 全体会7 | 12月(1日) 神戸赤十字病院、阪神淡路大震災記念・人と防災未来センター(神戸) |

上記実習の他、設けられた特別実習プログラムに各自の希望に基づいて参加し、臨床実習を行います。

また、年7回程の有識者による学内特別講義の実施や、全体ふりかえり会などを行います。詳細は、受講時に担当教員に確認のこと。

6.本研修の修了と資格取得

(1)臨床宗教師

本研修を修了した者に、龍谷大学大学院実践真宗学研究科より「臨床宗教師研修修了証」を授与します。

- 「認定臨床宗教師」の資格取得

本研修は、日本臨床宗教師会「臨床宗教師養成教育プログラム」として認定されている。資格を取得しようとする本研修の修了生は、各地臨床宗教師会ならびに日本臨床宗教師会に所属した上で日本臨床宗教師会の認めるフォローアップ研修等を受講し、日本臨床宗教師会が定める所定の資格申請書類を本研修代表者に提出する。その後、日本臨床宗教師会による資格審査によって認められた者に、日本臨床宗教師会より「認定臨床宗教師」の資格が授与される。 - 「臨床スピリチュアルケア師」の資格取得

本研修は、日本スピリチュアルケア学会認定「人材養成教育プログラム」として認定されている。資格を取得しようとする本研修の修了生は、日本スピリチュアルケア学会へ入会し、必要書類を整え、本研修代表者宛に提出する。その後、同学会の資格審査試験に合格した者に「臨床スピリチュアルケア師」の資格が授与される。病院や社会福祉施設、教職員を目指すものにとって大きな力となる。

(2)臨床傾聴士

本研修の修了要件を満たし下記に掲げる要件を満たした者に、龍谷大学大学院実践真宗学研究科より「臨床傾聴士」の資格を認定します。

- i.身体的・精神的・社会的な健康と有機的関連を持つスピリチュアルな健康について、知的・情緒的・実践的に理解することができること。

- ii.自身の中で働き、また将来を導くスピリチュアリティの力動とその背景を、自分自身の課題として理解し、それに継続して取り組む準備ができていること。

- iii.宗教並びにスピリチュアリティの公共的役割について理解していること。

- ⅳ.現代社会のさまざまな宗教・思想・伝統について共感的かつ批判的に理解していること。

- ⅴ.自らのスピリチュアリティをケアの素材として提供しつつ、ケア対象者のスピリチュアリティの涵養を目指す基本的な活動をすることができること。

「臨床傾聴士」の資格更新

「臨床宗教師」の有効期間は5年間とします。次に掲げる各号のすべてに該当する者に対して、「臨床傾聴士」の資格を更新します。各号に定める資格更新を行わなかった者は、臨床傾聴士の資格を喪失します。

- i.本研究科が主催する講座修了生を対象とした「実践・研究発表会」において、5年間に1回以上の発表を行うこと。

- ii.グリーフケア、スピリチュアルケアにかかる活動実績を、5年間に1回提出し、本研究科委員会の審査に合格すること。

- 「臨床スピリチュアルケア師」の資格取得

上記(1)『②「臨床スピリチュアルケア師」の資格取得』同様、資格を取得しようとする本研修の修了生は、所定の手続き・試験等を経て「臨床スピリチュアルケア師」の資格が授与される。

7.フォローアップ研修

本研究科では、滋賀医科大学医学部生との合同研修、また特別講義やシンポジウムが開催される予定です。また、東北大学大学院の主催する「臨床宗教師」フォローアップ研修に参加できます。宗派宗教を問わず、浄土真宗本願寺派ビハーラ活動養成研修会に参加して研鑽を深めることもできます。

8.「臨床宗教師修了証」授与者の修了後について

この「臨床宗教師研修」は、参加者自身が世界の悲しみの現実を知り、自分自身を見つめ直すための研修です。応募要件を「信徒の相談に応じる立場にある宗教者(僧侶、神父、牧師など)」と定めているように、修了後の就職先確定や資格取得のために行われるものではありません。「臨床宗教師研修」修了によって、自らの宗教者としての課題を見つけ、現場に戻って生き生きと活動できるようになることが本研修の願いです。

9.応募要項について

在学生については、臨床宗教師総合実習を受講する際に、応募要項に沿った手続きが必要です。応募要項は毎年、1月末に発表されます。各自、実践真宗学研究科のホームページを確認してください。なお、その他の履修要件科目である講義科目受講の際には、手続きの必要はありません。

【4】学部科目履修制度

文学部で開設されている諸課程履修により各種資格を取得するために、文学部開講科目を履修することが可能となる制度です。

1.学部科目履修制度について

(1)履修申請について

学部科目履修を希望する院生は、下記に定める期間に所定の願書に必要事項を記入し、実践真宗学研究科長に提出し、実践真宗学研究科委員会・文学部教授会の議を経て、履修を許可します。

(2)履修制限単位数について

1年間で32単位を上限とします。(ただし、推奨科目の単位数は含みません。)

(3)科目等履修料について

科目等履修料(以下、「履修料」という。)は学費等納入規程において規定した金額とします(1単位7,500円)。なお、単位の計算方法は学則に準じます。

ただし、下記の科目については、科目等履修料を免除するものとします。

- 実践真宗学専攻の基礎となる文学部真宗学科の必修科目

- 「教職に関する科目」

- 実践真宗学専攻で取得可能な専修免許状にかかる免許教科の「教科に関する科目」

※ただし、実践真宗学専攻に指定される専修免許状の教科とは異なる中学校教諭一種免許状または高等学校一種免許状を取得するに必要な科目を履修する場合の教科に関する科目については有料とします。

- 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目のうち、「日本国憲法」「体育」「情報機器の操作」に関する科目

- 本学が教員免許状取得のうえで特に必要と定める科目

- 社会教育主事資格、博物館学芸員資格、図書館司書資格、学校図書館司書教諭資格、本願寺派学階資格、本願寺派教師資格課程に関する必修科目

(4)履修制限科目等について

- 「科目等履修生に関する要項」第4条で定める以下の科目については、履修することができません。

Ⅰ.演習、実習、卒業論文

Ⅱ.語学科目等で受講者数を制限する科目

Ⅲ.その他、科目の性格上履修が認められない科目 - 情報教育科目及び「考古学実習」「文化財実習」、図書館司書資格課程の一部科目については、受講可能であっても、受講者数に制限があるため、その選考にあたっては、文学部在学生の履修登録を優先します。

- 「博物館実習」の受講については、「文学部博物館学芸員課程博物館実習内規」により取り扱うものとします。

2.学部科目履修に関する手続きについて

(1)学部科目履修申込について

- 履修申込期間

原則として、年1回(学年始)のみの申込とします。(※一部科目を除く)

詳細は、毎年度1月末に発表される前期オリエンテーション日程をご確認ください。 - 提出書類

「大学院文学研究科・実践真宗学研究科生の学部科目履修登録申請書」 - 履修許可通知

履修登録開始日にWeb登録画面上で通知します。 - 注意事項

◆予備・事前登録を必要とする科目の受講を希望する場合には、別途定められた予備・事前登録期間に必ず登録を行っておくこと(※文学部時間割表各授業科目1番右の備考欄に「予備・事前科目が必要」と記載のある科目)。

◆図書館司書課程科目の以下の科目については、先修制を採用している関係上、学部と同様に後期履修指導期間(9月中旬)に受け付けを行います。

授業科目 履修の要件となる授業科目および単位数 (司)情報サービス実習B (司)情報サービス論(2単位) (司)情報資源組織実習A (司)情報資源組織論(2単位) (司)情報資源組織実習B (司)情報資源組織論(2単位)

(2)学部科目の履修登録について

- 履修登録期間

履修が許可された学部科目の履修登録期間は、実践真宗学研究科開講科目の履修登録期間と同一です。 - 履修登録方法

履修許可された科目については、Web履修登録画面上で「確定」科目として表示しますので、他の実践真宗学研究科開講科目とともに履修登録を行ってください。

(3)有料科目受講にかかる手続きについて

-

⃝履修許可科目のうち、科目等履修料の納入が必要な場合は、対象者について履修登録開始日に文学部掲示板にて発表します。

-

⃝対象者は、下記の期間に必ず履修料入金の手続きを完了してください。納入期間は許可発表日から1週間です。〔期間厳守〕

※上記期間内に文学部教務課(大学院窓口)に納入用紙を受け取ってください。

※入金後、大学提出用控えを文学部教務課まで持参すること。

※期間内に納入できない場合、受講許可を取り消しますので、もれなく手続きを行うこと。

【5】「京都・宗教系大学院連合」単位互換

「京都・宗教系大学院連合」は大谷大学大学院、皇學館大学大学院、高野山大学大学院、同志社大学大学院、花園大学大学院、佛教大学大学院、龍谷大学大学院が加盟しています。

京都を中心とした宗教系大学の大学院が、それぞれの宗教や宗派の特色を生かし、2006年度から単位互換を実施しており、2013年度から実践真宗学研究科院生も単位互換ができるようになりました。詳細については、別に配付する「京都・宗教系大学院連合」のパンフレットを参照してください。

なお、履修した授業科目の単位は、留学による単位認定等を合わせて15単位を超えない範囲で本学大学院実践真宗学研究科において履修したものとみなすことができます。(大学院学則第9条第1項および第2項参照)

(1)履修登録受付期間

履修登録開始日から1週間(予定)です。詳細はポータルサイトにてお知らせします。

(2)履修登録方法

- 履修登録関連書類とともに配付する【「京都・宗教系大学院連合」単位互換履修出願票】に必要事項を記入してください。通年登録のため、前期開講分、後期開講分を一度に登録してください。ただし、後期での登録修正はできませんので、計画的に履修登録を行うようにしてください。

- 「京都・宗教系大学院連合」の単位互換科目履修出願にあたっては、指導教授(主)の受講認定が必要ですので、事前に指導教授(主)と履修面談のうえ、出願すること。

- 出願後、実践真宗学研究科委員会にて審議を行い、受講の可否について判定します。

- 受講許可された科目については、Webによる履修登録は不要です。出願票の提出、研究科委員会での受講許可をもって、履修登録したものとします。

(3)単位認定について

- 認定単位数

龍谷大学大学院学則第9条第2項の規定により、他大学の大学院で履修し、修得した単位と合わせて15単位を限度として認定します。ただし、種智院大学開講科目については、単位認定の対象としません。 - 認定する分野

專門研究科目 選択科目での単位認定とし、修了要件単位数に算入します。 - 認定方法

認定は個別認定とし、原則として科目名は「互換 大学名(講義区分)」とします。ただし、国際学研究科の単位互換科目については、内規第4条第3項に基づき、本学大学院学則で定める科目として単位認定を行います。 - 成績表記

素点により評価します。

【6】諸課程科目等の履修方法

1.教職課程

教育職員免許法に基づき、本学が認定を受けている免許状の種類は下記のとおりです。免許状取得に関する詳細は教職課程ガイドブックを参照してください。

■実践真宗学研究科

| 免許教科 | 中学校教諭 | 高等学校教諭 |

| 宗教 | 専修免許状 | 専修免許状 |

注)上の表に示すとおり、取得できる免許教科が限定されます。

2.浄土真宗本願寺派学階課程

1)学階の種類

勧学、司教、輔教、助教、得業

2)昇階の定年(学階規程第9条第1項関係)

得業から助教への昇階 3年

助教から輔教への昇階 4年

輔教から司教への昇階 7年

3)学階試験

予試 真宗学または仏教学に関する論文と口述試問

本試 真宗学及び仏教学に関する問題について行い、その試験方法及び範囲は次に掲げるとおりとする。

| 筆記試験 | 口述試問 | |

| 輔教の本試 | 真宗学または仏教学 | 同左 |

| 助教の本試 | 真宗学は宗祖部 仏教学は天台教義及び華厳教義 |

同左 |

| 得業の本試 | 真宗学は宗祖部 仏教学は倶舎教義及び唯識教義 |

同左 |

殿試 学階取得の基礎となる殿試が、毎年春秋2回勧学寮で実施される(殿試規程第2条第2項)。殿試とは、初めて学階を取得するときに受けなければならない試験であり(学階規程第5条)、宗意安心に関する試問をいう(殿試規程第2条第1項)。

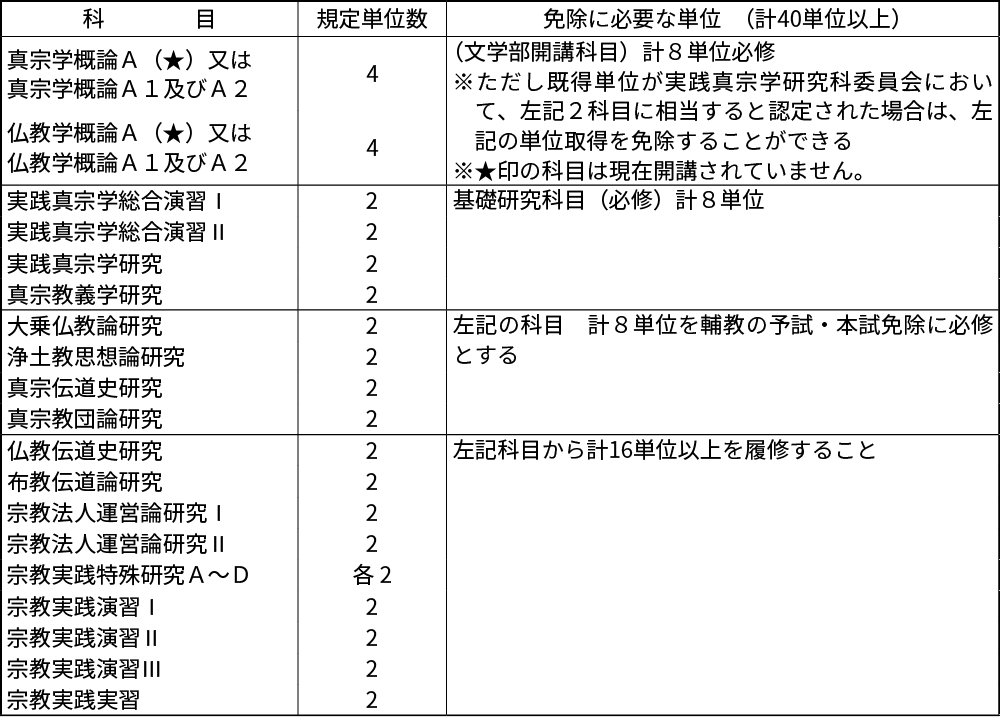

4)学階試験(予試本試)の免除

学階規程第15条にもとづき、龍谷大学卒業生で別掲の所定科目の単位修得者は、学長の推薦により次のとおり学階試験の予試及び本試を免除する。(ただし、既に助教または得業の学階を有し、現学階取得後の進路によって学階規程第15条に該当する輔教または助教の予試及び本試の免除資格を満たしたものは、同規程第9条第1項の昇階定年にかかわらず、当該学階の授与を願い出ることができるものとする。

輔教

○龍谷大学大学院文学研究科修士課程修了生で、真宗学または仏教学を専攻した者。

○龍谷大学大学院実践真宗学研究科修士課程修了生で、別掲の所定科目の単位を修得し、かつ修士論文を提出した者

助教

龍谷大学文学部真宗学科または仏教学科の卒業生(1991年度以前入学生は仏教学科真宗学専攻または仏教学専攻の卒業生)で、別掲の所定科目の単位を修得した者。

得業

龍谷大学短期大学部仏教科卒業生。

5)学階試験(予試本試)の免除に係わる特例(ここでいう「有資格者」「資格者」とは、助教または輔教の予試および本試の免除資格を有するものをいう)

特例① 龍谷大学文学部真宗学科または仏教学科の卒業生(1991年度以前入学生は仏教学科真宗学専攻または仏教学専攻の卒業生)で、龍谷大学大学院文学研究科修士課程(真宗学専攻または仏教学専攻)を修了した場合、助教または無学階者であっても、龍谷大学文学部真宗学科または仏教学科の卒業(1991年度以前入学生は仏教学科真宗学専攻または仏教学専攻の卒業)をもって助教有資格者とみなし、学部を卒業して4年後に輔教授与願出の資格あるものとする。ただし、助教を願い出る場合は、別掲の助教所定科目を修得しておかなければなりません。

特例② 他大学の卒業生、龍谷大学文学部以外の学部の卒業生、龍谷大学文学部真宗学科または仏教学科の卒業生(1991年度以前入学生は仏教学科真宗学専攻または仏教学専攻の卒業生)以外の学科の卒業生で、龍谷大学大学院文学研究科修士課程(真宗学専攻または仏教学専攻)を修了した場合、無学階者であっても、その修士課程入学をもって助教有資格者とみなし、その修士課程に入学して4年後に輔教授与願出の資格を得られるものとする。

ただし、助教または得業を願い出る場合は、予試本試免除論文を提出し、学階審査委員会の審査を経なければならない(学階規程第14条ロの項)。助教または得業の願出については、出身大学・学部・学科により、次のとおり手続き方法が区分される。

区分イ:対象者

○龍谷大学文学部以外の学部の卒業生

○他大学の文学部または仏教学部等の卒業生

龍谷大学大学院文学研究科修士課程(真宗学専攻または仏教学専攻)在学中より助教または得業の願出ができる。

区分ロ:対象者 龍谷大学文学部真宗学科及び仏教学科の卒業生(1991年度以前入学生は仏教学科真宗学専攻及び仏教学専攻の卒業生)以外の学科の卒業生

龍谷大学大学院文学研究科修士課程(真宗学専攻または仏教学専攻)在学中より助教または得業の願出ができる。別掲の所定科目を修得し、その成績が優秀な者については、特例③が適用されるため、予試本試免除論文の提出を必要としない。

区分ハ:対象者 区分イの適用のない他大学の卒業生

龍谷大学大学院文学研究科修士課程(真宗学専攻または仏教学専攻)修了後に助教または得業の願出ができる。

特例③ 龍谷大学文学部の卒業生で、真宗学科または仏教学科の卒業生(1991年度以前入学生は仏教学科真宗学専攻または仏教学専攻の卒業生)以外の学科を卒業した者の内、別掲の所定科目を修得し、その成績が優秀な者には、学階試験委員会の審査を経て、助教または得業の予試本試が免除される(学階規程第15条第2項)。

6)適用上の注意

この規則は、1988年度からの施行であり、1986年度以降文学部入学生及び1988年度以降大学院文学研究科修士課程入学生に適用されるものであるので、1985年度以前文学部入学生及び1987年度以前大学院文学研究科修士課程入学生については、当該入学年度の履修要項「本願寺派学階課程」が適用される。

付則

この規則は、1988年4月1日から施行し、1986年度文学部入学生及び1988年度以降大学院文学研究科修士課程入学生より適用する。(1988年1月27日教授会決定)

1992年度の真宗学科及び仏教学科開設に伴い一部改正(1992年3月4日教授会承認)

この規則は、浄土真宗本願寺派の学階規程に係わる内規の一部改正に伴い、2002年4月1日から施行する。(2003年1月15日教授会承認)

この規則は、浄土真宗本願寺派の学階規程に係わる内規の一部改正に伴い、2007年4月1日から施行する。(2007年2月23日教授会承認)

学階にかかわる上記履修要項上の規定は本願寺宗務所で管理されてきた各種の規程の解釈を整理し、成文化したものです。したがって、学階課程を既に履修した者の利益を考慮し、実務上はその適用を遡及させています。ただし、下記に表示されている学階課程としての所定科目については、原則として、在学時の履修要項が適用されます。

また、助教及び得業については、実践真宗学研究科修了後の科目等履修も可能です。

なお、学階にかかる科目の詳細については、履修要項のホームページを参照してください。

実践真宗学研究科修了生の「輔教」予試・本試免除に必要な所定の科目単位

3.浄土真宗本願寺派布教使課程自主学習コース(龍谷大学大学院実践真宗学研究科)

実践真宗学研究科は、浄土真宗本願寺派「布教使課程設置規程」第17条に基づき、布教使課程 自主学習コース(龍谷大学大学院実践真宗学研究科)に指定されています。

在学中に浄土真宗本願寺派教師資格を取得し、下記の指定科目を履修する必要があります。

浄土真宗本願寺派「布教使課程設置規程」第17条

実践真宗学研究科に在学する教師資格を有する者で、総局が指定した履修科目の単位を修得した者は、自主学習コースの研修会を受講した者とみなし、共通2次試験の受験を願出ることができる。但し、受験願出の有効期限は、実践真宗学研究科を卒業した日から4年間とする。

【2016年度以降入学生】

- 随意科目として開講します。修了要件には含まれません。

4.浄土真宗本願寺派ビハーラ活動者養成研修会について

- 2014年度から、「ビハーラ活動者養成研修会」に本願寺派の僧侶・門信徒の実践真宗学研究科院生の推薦枠を10名程度設けることになりました。(ただし、研究科長の推薦が必要です。)学年始めの説明会で詳細について説明しますが、希望者は必ず参加してください。

- 実践真宗学研究科院生が研修会の実習に参加するための受講料は、他の受講生と同額(4万円)です。(院生個人の実習に係る実習費からの支出も可能)。

- 2014年度以降、実践真宗学研究科院生が研修会の実習に参加する場合、第1回の自主実習は院生が直接受入施設(ビハーラ本願寺を含む)に交渉する必要があります。第3回の各教区協力施設でのグループ別実践実習は、社会部が指定する施設で行われます。

【7】特別専攻生制度

本学大学院実践真宗学研究科修士課程を修了した方で、更に本学大学院において研究の継続を希望する方を対象とした特別専攻生制度があります。特別専攻生の取り扱いについては、「特別専攻生規程」をご覧ください。特別専攻生の申請については、下記の要領で受け付けます。

(1)願書受け付け期間 1月中旬~3月上旬【予定】

(2)願書提出先 大宮学舎文学部教務課

(3)出願書類

- 特別専攻生願書 1通(本研究科所定のもの、写真1枚添付)

- 特別専攻生願書調査書 1通(本研究科所定のもの)

- 特別専攻生証交付願 1通(本研究科所定のもの、写真1枚添付)

- 修士課程の成績証明書 1通

- 研究計画書(400字詰原稿用紙5枚程度、様式自由、指導教授と相談のこと) 1部

- 理由書(1学期間の申請者のみ、提出を求めます)

(4)待遇

○指導教授による指導を受けること。

○大学院学生の研究を妨げない範囲で、科目の聴講を許可します。ただし、科目履修による単位認定は行いません。

○大学院学生の研究を妨げない範囲で、研究施設を利用することが可能です。

(5)研修費

1学年間2万円

1学期間1万円

(※受入許可後、年度又は学期初めに入金していただきます。)

- 申請に関する詳細の案内については、12月目途にポータルサイトで周知いたします。

- 特別専攻生期間について、1学年間又は1学期間での選択ができますが、1学年間の申請を原則とします。但し、実践真宗学研究科委員会が認めるやむを得ない事情がある場合において、1学期間での申請を許可します。

【8】長期履修制度について

実践真宗学研究科では、職業を有している等の事情により、通常の修了に係る年限では履修が困難な学生を対象に、一定期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することができる「長期履修学生制度」を、2014年度入学生から導入しました。

詳細は、本学ホームページ(https://www.ryukoku.ac.jp/)で必ず確認してください。

1.長期履修学生制度の概要

(1)長期履修学生の定義

職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり、計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する者で、研究科委員会の議を経て研究科長が認めた者

(2)対象となる者

長期履修学生となることを希望する者は、本学大学院研究科に入学する者又は在学生(修了年次の者を除く)で、標準修業年限での修了が困難な次のいずれかに該当する者。ただし、外国人留学生は、対象としません。

1)職業を有している者

2)家事、介護、育児、出産等の諸事情を有する者

3)その他当該研究科が相当な事情があると認めた者

(3)長期履修期間

長期履修期間は年度を単位とし、龍谷大学大学院学則第2条の2第7項の規定に基づき、6年を限度に認めることができます。ただし、休学期間は算入しません。

2.長期履修学生の申請について

(1)申請期間

長期履修は、次のいずれかの期間に申請できるものとします。

1)入学前の申請(入学手続期間)

2)入学後の申請(長期履修開始年度の学年開始の1ヶ月前までとし、修了年度の申請を除く)

- 申請時期については、1月頃に文学部掲示板等で周知いたします。

(2)申請手続

長期履修を希望する入学予定者は、入学手続期間内に、在学生は、長期履修開始年度の学年開始の1ヶ月前までに、以下の書類を文学部教務課に提出してください。

- 長期履修申請書

- 対象者であることを確認できる書類

- その他当該研究科長が必要と認める書類

長期履修申請書を提出するにあたっては、提出者は、指導予定教員等(指導教員)の面談を受け、申請書に指導教授の所見・署名・捺印を受けなければなりません。

3.長期履修学生の許可について

申請書類に基づき、実践真宗学研究科委員会において審査を行い、許可します。

4.履修期間の変更について

長期履修学生が、許可された履修期間を事情により変更(短縮又は延長)を希望する場合は、以下の書類を文学部教務課に提出してください。長期履修期間変更申請書を提出するにあたっては、提出者は、指導教員の面談を受け、申請書に指導教授の所見・署名・捺印を受ける必要があります。

(1)手続き方法

履修期間を変更する場合は、学年開始の1ヶ月前までに、以下の書類を文学部教務課に提出してください。

- 長期履修期間変更申請書

- その他当該研究科長が必要と認める書類

(2)変更可能回数および期間の変更

- 長期履修期間の変更

在学する課程において、いずれか1回に限り認めるものとします。 - 長期履修期間の短縮

標準修業年限に1年を加えた期間までとし、申請は変更後の修了年度の学年開始の1ヶ月前までとします。 - 長期履修期間の延長

延長については、長期履修期間の上限となる6年を限度とします。申請は変更前の修了年度の学年開始の1ヶ月前までに行うものとします。

5.長期履修学生の学費

長期履修学生は、通常学費を履修期間に応じて均等に分割納入することとなります。

- 学費とは別に諸会費が必要となります。諸会費については分割納入にはなりませんので、毎年度所定の費用を納入する必要があります。

検索

検索