Need Help?

大学院政策学研究科 博士後期課程

最終更新日: 2025年1月28日

【1】政策学研究科 博士後期課程 開設科目一覧

| 科目名 | 単位数 | ※修士課程合併 | 備考 | 科目 ナンバリング |

|---|---|---|---|---|

| 特別演習Ⅰ | 4 | 【必修科目】博士論文指導科目 | H-01-SEM-7-010 | |

| 特別演習Ⅱ | 4 | 【必修科目】博士論文指導科目 | H-01-SEM-7-020 | |

| 特別演習Ⅲ | 4 | 【必修科目】博士論文指導科目 | H-01-SEM-7-030 | |

| 特別演習Ⅳ | 2 | H-01-SEM-7-040 | ||

| 特別演習Ⅴ | 2 | H-01-SEM-7-050 | ||

| 政策学研究Ⅰ | 4 | H-01-POS-7-060 | ||

| 政策学研究Ⅱ | 4 | H-01-POS-7-070 | ||

| 政策学研究Ⅲ | 4 | H-01-POS-7-080 | ||

| プロジェクト型研究Ⅰ | 4 | H-01-ARS-7-090 | ||

| プロジェクト型研究Ⅱ | 4 | H-01-ARS-7-100 | ||

| プロジェクト型研究Ⅲ | 4 | H-01-ARS-7-110 | ||

| 学術研究の方法A | 2 | 隔年開講 | H-01-SEM-7-120 | |

| 学術研究の方法B | 2 | 隔年開講 | H-01-SEM-7-130 | |

| プロジェクト・サイクル・マネジメント演習 | 2 | HM | H-01-ARS-7-140 | |

| 政策学外国文献研究 | 2 | HM | H-01-POS-7-150 | |

| 海外調査実践英語演習 | 2 | HM | H-01-ARS-7-160 |

※HM…政策学研究科修士課程科目

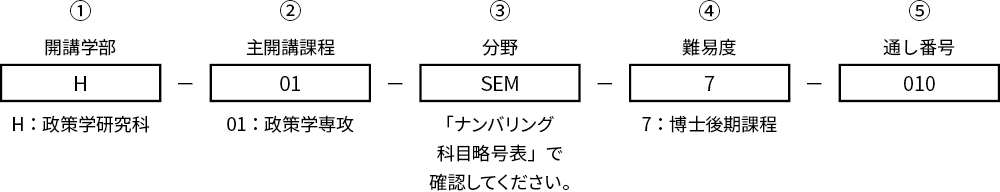

科目ナンバリング

科目ナンバリングとは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示するしくみです。政策学研究科博士後期課程開講科目のナンバリングは次のとおりです。

【参考】ナンバリング科目略号表(政策学研究科使用コードのみ)

| 略号 | 科目分類 |

|---|---|

| ARS | 地域研究 |

| POS | 政策学 |

| SEM | ゼミナール |

【2】博士後期課程履修ガイド

博士後期課程における履修について

政策学研究科博士後期課程では、Web履修登録を実施しています。大学内の情報実習室だけでなく、学外からも登録することができます。

大学トップページから「ポータルサイト(学内者向け)」へ進み、ログインしてください。

期限後はシステムがクローズしますので、必ず期限内に登録を済ませてください。

また、期限間近はアクセスが集中し、登録に時間がかかることがあるため、早めに登録するよう心掛けてください。

なお、特別な事情により期限内に登録できない場合は、事前に政策学部教務課へ相談してください。

(1)履修登録の原則について

履修登録は、4月に1年分の登録を行います。ただし、第2学期(後期)開講科目については、9月下旬に登録を変更・追加・削除することができます。

(2)Web履修登録期間

履修登録は授業開始日ごろの約1週間で行っていただきます。期間の詳細については別途連絡します。

【3】博士学位取得のためのガイドライン(課程博士)

1.政策学研究科で授与する学位

政策学専攻 博士(政策学) Doctor of Policy Science

2.学位授与までのプロセス

博士後期課程

「龍谷大学大学院政策学研究科における課程博士学位授与に関する内規」を必ず確認してください。

| 1年次 | |||

|---|---|---|---|

| 2024年 | 4月 | 1日 | 入学式(深草) |

| 上旬 | 履修指導期間 Web履修登録 履修証明プログラム受講届 提出(希望者のみ) 題目届及び指導教員届 提出締切 |

||

| 下旬 | 研究計画書(3,000字程度)提出締切 | ||

| 7月 | 中旬 | 中間報告会 | |

| 2025年 | 2月 | 下旬 | 研究経過報告書(3,000字程度)提出締切 |

| 2年次 | |||

| 2025年 | 4月 | 上旬 | 履修指導期間 Web履修登録 履修証明プログラム受講届 提出(希望者のみ) |

| 下旬 | 題目及び研究計画書(3,000字程度)提出 | ||

| 7月 | 中旬 | 中間報告会 | |

| 2026年 | 2月 | 下旬 | 研究経過報告書(3,000字程度)提出 |

| 3年次 | |||

| 2026年 | 4月 | 上旬 | 履修指導期間 Web履修登録 履修証明プログラム受講届 提出(希望者のみ) |

| 下旬 | 題目及び研究計画書(3,000字程度)提出 | ||

| 5月 | 下旬 | 予備審査申請 締切 | |

| 7月 | 中旬 | 中間報告会 | |

| 12月 | 上旬 | 学位申請論文提出 締切 | |

| 中旬 | 審査委員会 設置 | ||

| 2027年 | 1月 | 中旬 | 公聴会・口述審査 実施 博士論文 審査 学位申請論文 縦覧期間 |

| 2月 | 下旬 | 修了判定 | |

| 3月 | 中旬 | 論文報告会 学位記授与式 |

|

◦9月修了希望者

| 2024年 | 4月 | 上旬 | 履修指導期間 9月修了意思確認書 提出 Web履修登録 |

| 下旬 | 題目及び研究計画書(3,000字程度)提出 | ||

| 5月 | 末 | 学位申請論文 提出 | |

| 6月 | 中旬 | 審査委員会 設置 | |

| 下旬 | 公聴会・口述審査 実施 博士論文 審査 |

||

| 7月 | 上旬 | 学位申請論文 縦覧期間 | |

| 9月 | 初旬 | 修了判定 | |

| 中旬 | 9月学位記授与式 | ||

3.修了要件

政策学研究科博士後期課程を修了するためには以下の条件を満たす必要があります。

- 政策学研究科博士後期課程に3年以上在学すること。

- 所定の単位について12単位以上(博士論文指導である「特別演習Ⅰ」「特別演習Ⅱ」「特別演習Ⅲ」の12単位修得を含む)を修得すること。

- 龍谷大学学位規程及び龍谷大学大学院政策学研究科履修要項に基づき、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格すること。

4.必修科目

博士後期課程標準就業年限(3年間)中に、「特別演習Ⅰ」「特別演習Ⅱ」「特別演習Ⅲ」(各4単位)を履修してください。

「特別演習Ⅰ」「特別演習Ⅱ」「特別演習Ⅲ」の順に、各年度に1科目履修してください。

5.選択科目

(1)「政策学研究」及び「プロジェクト型研究」について

政策学研究科では、博士論文の研究テーマ設定や研究指導において複数指導体制で取組むべく、「政策学研究」及び「プロジェクト型研究」を開講します。指導教員と相談の上、各位の研究テーマに沿って履修してください。「政策学研究」及び「プロジェクト型研究」は、それぞれ「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」の順に履修してください。

1)「政策学研究Ⅰ〜Ⅲ」について

自己の専門性やテーマに狭く偏らないで、より広い視野で隣接あるいは学際的な学問分野の研究動向を知ることで、博士論文の内容を高めるために開かれる科目です。理論的な研究あるいは先行研究業績の整理など、博士論文執筆に必要な専攻分野の研究を進めます。

2)「プロジェクト型研究Ⅰ〜Ⅲ」について

地域協働をベースにした地域課題の解決に取り組むプロジェクトに共に従事してもらい、地域協働のエッセンスについて把握できるような、実際的な研究指導を行う科目です。プロジェクト型研究事業への参加の中でテーマを設定し、より実践的な政策学の視点と知識を獲得します。

(2)「学術研究の方法A・B」について

博士論文の執筆に向けて、学術研究の方法について、基礎的能力を獲得します。配当年次は1〜3年次です。

(3)「プロジェクト・サイクル・マネジメント研究」について

本学で受託予定のJICA課題研修「地方自治体行強化(参加型地域開発)」コースの一部である「プロジェクト・サイクル・マネジメント(PCM)研修」を活用して開発したアクティブ・ラーニング型の科目です。

PCMの分析手法を用いて、自身の論文を批判的に分析した上で課題を抽出し、解決策を探究する力を身につけます。

(4)「特別演習Ⅳ〜Ⅴ」について

特別演習Ⅰ〜Ⅲの単位を修得し、引き続き論文指導を受けることを希望する場合に開講します。受講している期間に予備審査または学位申請論文の合格をした場合のみに単位修得が可能です。

(5)その他

「政策学外国文献研究」及び「海外調査実践英語演習」を開講しています。両科目とも修士課程と合同で開講します。

6.研究指導

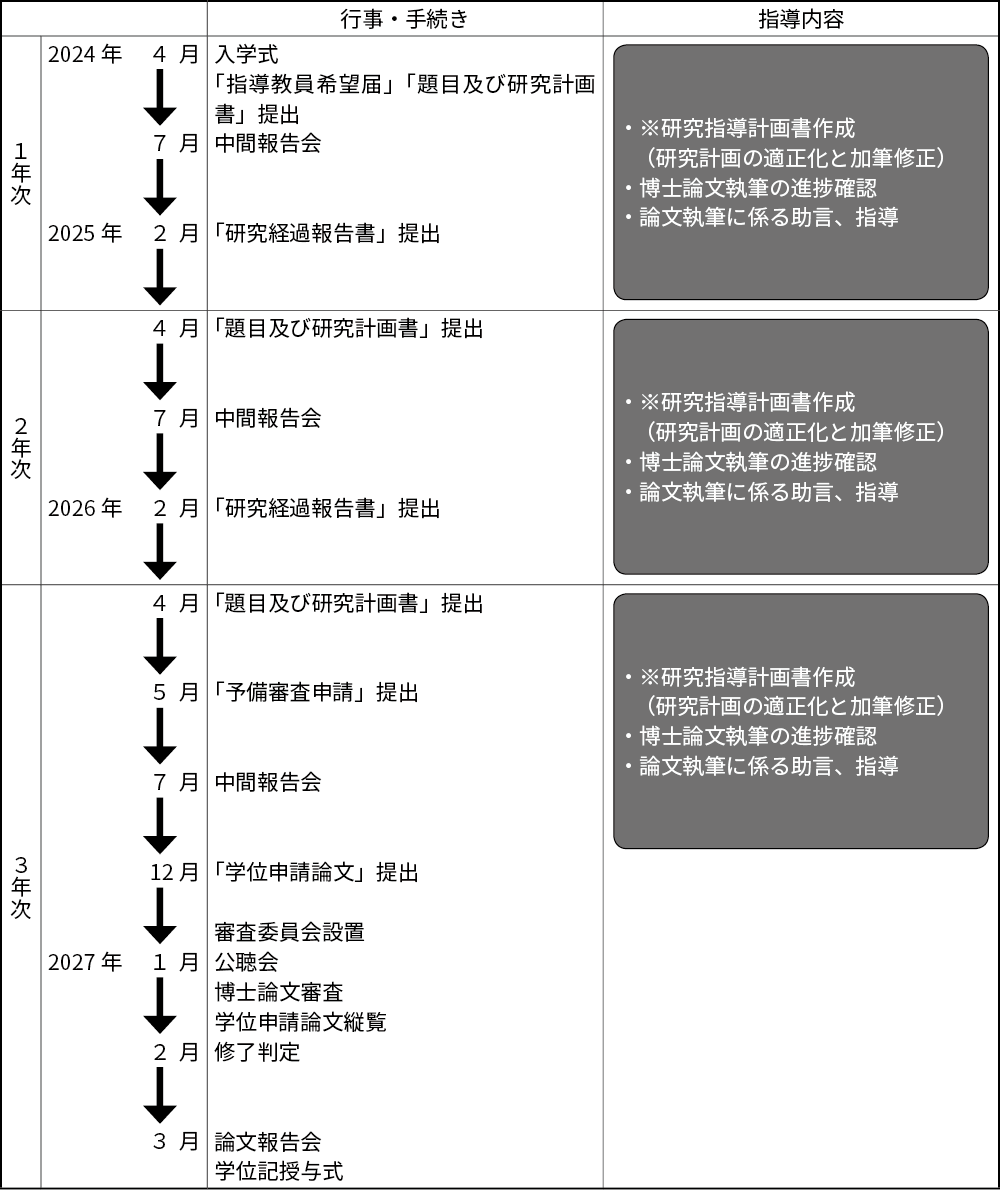

研究指導の流れは以下のとおりです。

●「博士論文」研究指導スケジュール

指導教員は、1年次の4月に提出する「指導教員希望届」に基づき、政策学研究科委員会によって割り当てられます。

毎年4月に「題目」及び「研究計画書」(3,000字程度、様式任意)を政策学部教務課へ提出してください。

また、毎年2月に「研究経過報告書」(3,000字程度、様式任意)を政策学部教務課へ提出してください。

但し、博士論文を提出した年度の「研究経過報告書」は不要です。

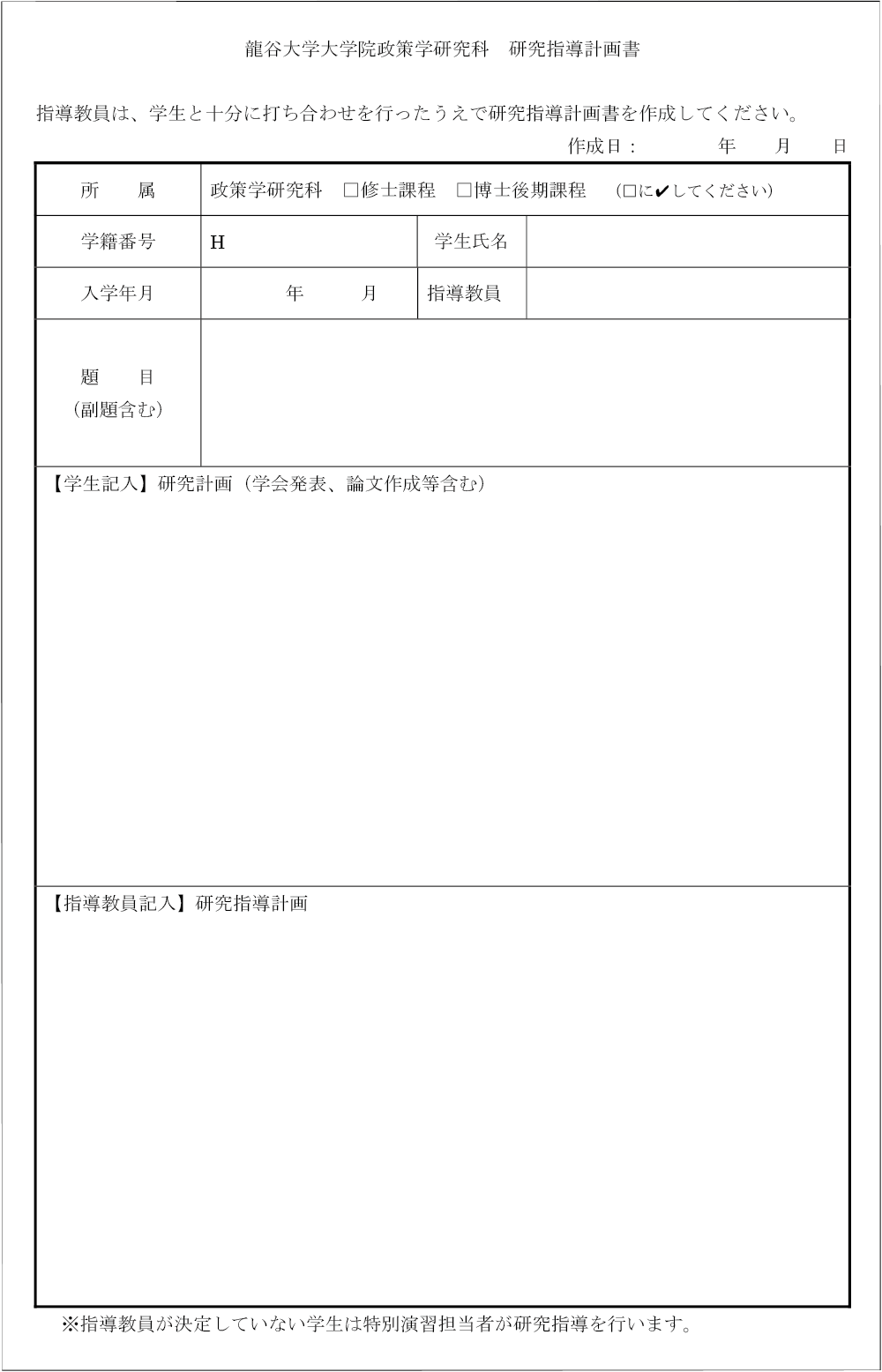

- 指導教員の指示に従い、以下の研究指導計画書を作成してください。

研究指導計画書の原本は教務課で保管しますので、各自で写しを保管してください。

7.博士論文について

(1)博士論文に求められる条件

博士論文審査基準

博士論文は、専攻分野について、研究者又はより高度の専門的職業人として自立して研究活動又は職業活動を行うに必要な高度の研究能力又は職業能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなければなりません。

| 1)論文テーマの妥当性 | 問題意識が明確で、テーマ選択の理由及び学術的・社会的意義の理解がより明確でかつ独自のものであること。 |

| 2)問題の適切性 | テーマに沿って問題設定が適切になされていること。 |

| 3)論理の一貫性 | 分析・検討が論理的であること。 |

| 4)研究方法 | テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されていること。また、文献資料やデータの取扱いが妥当であること。 |

| 5)先行研究との関連性 | テーマに関連する内外の先行研究を踏まえて、自己の新たな視点で分析していること。 |

| 6)独創性 | テーマや問題設定、研究方法、分析視点、結論等において、高度に独創性があること。 |

| 7)専門性 | 政策学の専門的知識を高度にかつ独自の視点で活かしたものであること。 |

| 8)広汎性 | 政策学に関連する幅広く深い知識を高度に駆使したものであること。 |

| 9)体裁 | 引用等が適切に処理され、学位論文としての体裁が整っていること。 |

(2)博士学位審査の概要

「龍谷大学大学院政策学研究科における課程博士学位授与に関する内規」を確認してください。

(3)博士論文提出要領

1)提出時期

博士学位申請論文の提出時期は、5月下旬及び12月上旬の2回です。詳細については政策学部教務課へ問い合わせてください。

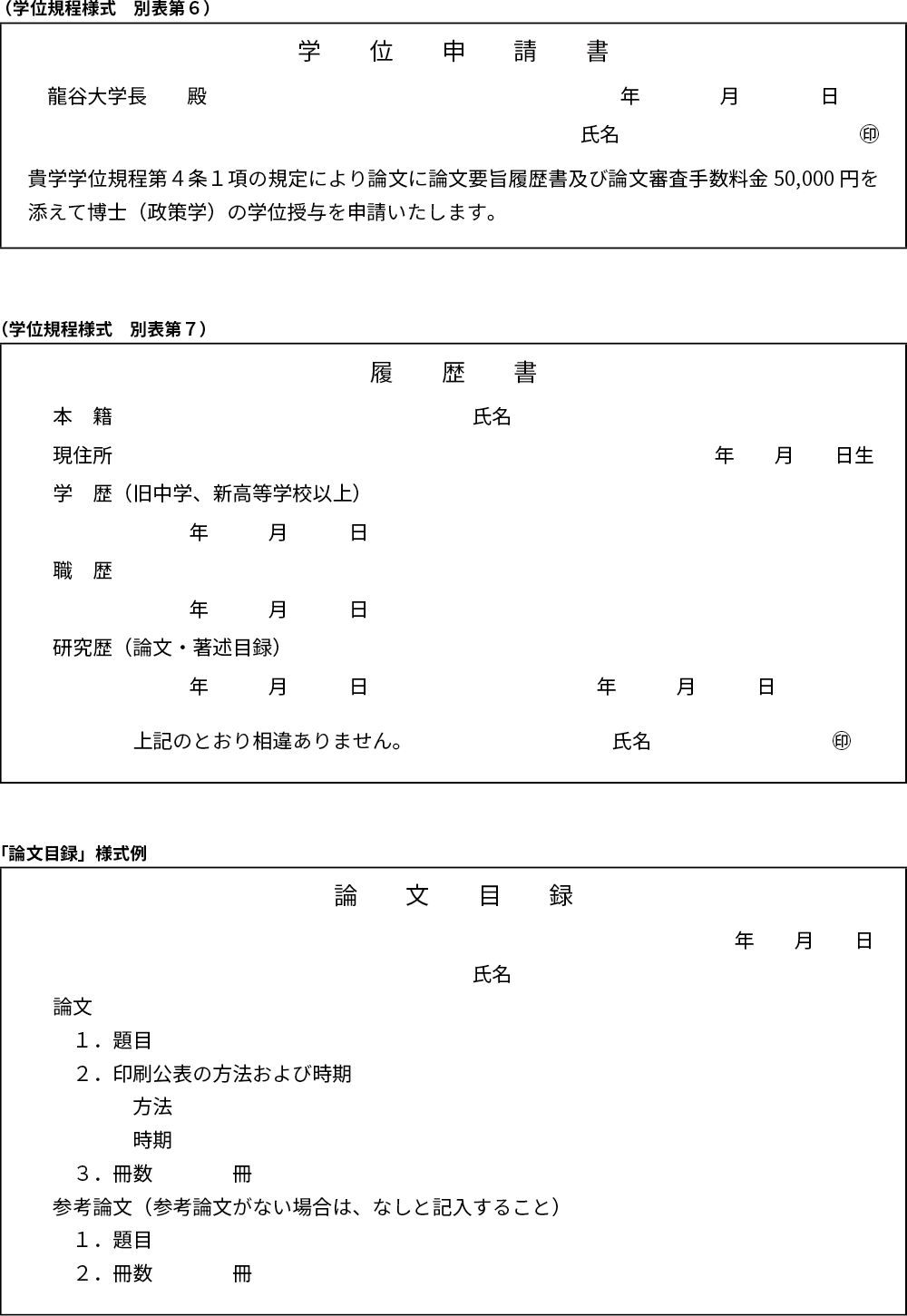

2)提出書類

博士学位申請論文を提出する者は、下記の①〜⑦を取り揃えて提出してください。製本する必要はありません。散逸しないようにクリップ等で綴じてあれば結構です。

| ①学位申請書 | 1部 |

| ②論文目録 | 4部 |

| ③学位申請論文 | 4部、 デジタルデータ |

|

④学位申請論文要旨

|

4部 |

|

4部 |

| ⑥審査手数料(学位規程第4条1項及び2項)領収書の写し ※手数料を支払った者のみ(手数料については以下参照) |

1部 |

| ⑦学会誌、学術雑誌、龍谷政策学論集等に掲載された論文の写し又は掲載予定を証明する書類 | 1部 |

- ①②⑤の様式データについては、政策学部教務課からお渡しします。

審査手数料について

| 区分 | 学則(龍谷大学学位規程) | 審査手数料 | ||

| 博士後期課程在学時 | 課程 | 大学院学則第13条 | 博士課程に5年(修士課程を修了した者にあっては当該課程における2年の在学期間を含む)以上在学し、各研究科の所定の授業科目について12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格しなければならない。 | 無料 |

| その他 | 論文 | 学位規程第4条第2項 | 第3条第4項により博士の学位論文を提出して学位の授与を申請する者は、別表第6の様式による学位申請書に、学位論文、学位論文の要旨、参考論文のあるときは当該参考論文、別表第7の様式による履歴書、各3通及び審査手数料50,000円を添えて学長に提出するものとする。 | ¥50,000 |

- 学位規程第3条第3項:

本学大学院学則の定めるところにより、本学大学院博士課程を修了した者に、博士の学位を授与する。 - 学位規程第3条第4項:

前項に規定するもののほか、博士の学位は、本学に学位論文を提出し、本学大学院の行うその論文の審査に合格し、かつ大学院の博士課程修了者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

3)様式

博士学位申請論文の様式は、以下のとおりです。

- 書体

・日本語とし、ワープロ、手書き(黒ペンまたは黒ボールペンに限る)のいずれかによるものとします。 - 用紙・字数

・ワープロを使用する場合は、横書き1頁横40字×縦25行、または縦書き1頁縦40字×横25行(いずれもA4判用紙)で100枚以上(注を含む)でなければなりません。 - 印刷論文等

・既に印刷公表された著書・論文等については、これをもって提出することができます。

4)その他

この「提出要領」に定めのない事項については、すべて「龍谷大学学位規程」の定めるところによります。

(4)合否判定後の論文の取り扱いについて

審査に合格した博士学位論文は、深草図書館に保管され、当該学位論文の要旨及び審査報告書が龍谷大学月報で公表されます。また、学術機関リポジトリに登録のうえ、インターネット上で公開されます。

深草図書館では、利用希望者の閲覧に供しています(ただし、館内閲覧に限ります)。

博士論文の閲覧を希望する者は、直接深草図書館閲覧係にその旨を申し出てください。閲覧の時間帯及び複写については、閲覧係の指示に従ってください。

なお、学位論文及び論文要旨等の公表については、学位規程に定められています。

〈学位規程(抜粋)〉

(論文要旨等の公表)

第12条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)

第13条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでに公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。この場合において、博士の学位を授与された者は、本学の協力を得るものとする。

(5)単位取得満期退学後の学位論文提出について

所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学した者は、学位論文提出のためにさらに入学を願い出ることができます。ただし、さらに入学できる期間は、退学した翌学期から起算して5学期を超えることはできません。

詳細については、政策学部教務課へ問い合わせてください。

8.成績評価について

成績評価は、個々の科目について定められている単位数に相当する量の学修成果の有無やその内容を評価するために行われます。成績評価は、一般的に100点満点法で評価され、60点以上の評価を得られた場合に所定の単位が認定されます。

(1)成績評価の基準

成績評価は、100点を満点とし60点以上を合格、それを満たさない場合は不合格とします。履修登録した科目を受講しなかった場合の評価は0点となります。

学業成績表は、第1学期(前期)は9月中旬、第2学期(後期)は3月下旬に通知します。

段階評価と評点の関係は、次のとおりです。学業成績証明書は、すべて段階評価で表示し、不合格科目は表示しません。

| 段階評価 | 評点 |

| S | 90点〜100点 |

| A | 80点〜89点 |

| B | 70点〜79点 |

| C | 60点〜69点 |

| G | 合格 |

| D | 不合格 |

| N | 認定 |

(2)成績疑義

成績評価について疑義がある場合は、必ず所定の「成績疑義申出用紙」に疑義内容を記入した後、政策学部教務課窓口に提出してください。授業担当者に直接申し出てはいけません。

なお、申出期間については、別途案内します。

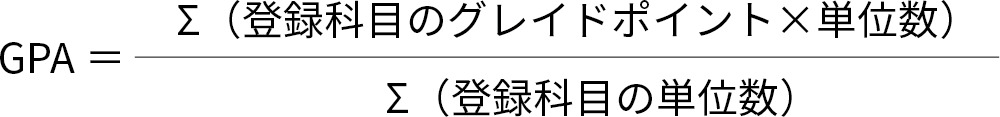

(3)GPA

GPA(Grade Point Average/成績加重平均値)とは、科目の評価点(100点満点)を次表のように換算し、その合計を履修登録科目の総単位で割ったものです。

これまでの単位修得数による学修到達度判定の不十分さを補うために導入するもので、どの程度のレベルで単位を修得したかを数値で表記することができます。

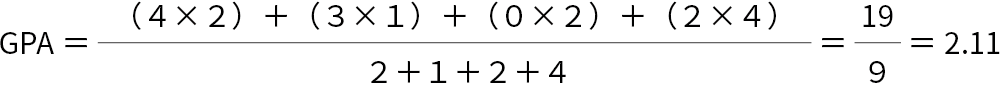

例えば、「科目A」(2単位)90点、「科目B」(1単位)80点、「科目C」(2単位)40点、「科目D」(4単位)76点を登録科目の結果とした場合、GPAは次のように計算されます

- 随意科目、履修辞退した科目については、ここでいう登録科目には含みません。

- 成績を評価点(100点満点)で評価しない科目は算入しません

【4】履修証明プログラムについて

政策学研究科では、キャリアアップや再チャレンジを目指す現職職業人や大学院生に対し、本研究科修士課程を体系的に編成した履修証明プログラムを開講し、「地域公共政策士」資格制度と連動させることで、地域を担う市民、そして高度の専門的職業人を養成します。

博士後期課程では、第1学期(前期)の履修登録期間に「履修証明プログラム受講届」を提出し、政策学研究科委員会の承認を得ることで、随意科目(修了要件に含みません)として履修証明プログラムを履修することができます。履修証明プログラムの詳細については「地域公共政策士資格教育プログラム及び履修証明プログラムについて」を参照してください。

検索

検索