Need Help?

大学院政策学研究科 修士課程

最終更新日: 2025年1月28日

【1】政策学研究科 修士課程 開設科目一覧

| 科目群 | コース | 科目名 (新カリキュラム) |

単位数 | 学部等合併 | ※各研究科提供科目 | 備考 | 科目 ナンバリング |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 必修科目 | 共通 | 特別研究 | 4 | 【必修科目】修士論文・課題研究指導科目 | H-01-SEM-6-0010 | ||

| NPO | 地域公共人材総合研究特別演習 | 2 | 地域公共プログラム科目 NPO・地方行政コース生のみ受講可 公共政策研究特別演習と合併 第1学期開講(2クラス) |

H-01-SEM-6-0040 | |||

| NPO | 地域公共人材総合研究特別演習 | 2 | 地域公共プログラム科目 NPO・地方行政コース生のみ受講可 公共政策研究特別演習と合併 第2学期開講(2クラス) |

H-01-SEM-6-0040 | |||

| 共通 | 公共政策研究特別演習 | 2 | 地域公共プログラム科目 政策学研究コース生のみ受講可 地域公共人材総合研究特別演習と合併 第1学期開講(2クラス) |

H-01-SEM-6-0030 | |||

| 共通 | 公共政策研究特別演習 | 2 | 地域公共プログラム科目 政策学研究コース生のみ受講可 地域公共人材総合研究特別演習と合併 第2学期開講(2クラス) |

H-01-SEM-6-0030 | |||

| 政策学専攻 | NPO | フィールドワーク特別研究 | 4 | NPO・地方行政コース生(協定先推薦入学)のみ受講可 | H-01-SEM-6-0300 | ||

| 共通 | 研究プロジェクト | 2 | 2年制課程のみ対象科目 | H-01-SEM-6-0020 | |||

| 共通 | 地域リーダーシップ研究 | 2 | H-01-POS-6-0280 | ||||

| 共通 | 先進的地域政策研究 | 2 | H-01-POS-6-0290 | ||||

| 共通 | 都市政策研究 | 2 | H-01-TPA-6-0360 | ||||

| 共通 | 都市計画研究 | 2 | H-01-TPA-6-0540 | ||||

| 共通 | まちづくりとコミュニティ研究 | 2 | H-01-ARS-6-0390 | ||||

| 共通 | まちづくりと法研究 | 2 | H-01-ARS-6-0510 | ||||

| 共通 | 農村政策研究 | 2 | H-01-SOC-6-0370 | ||||

| 共通 | 公共政策学研究 | 2 | H-01-POL-6-0320 | ||||

| 共通 | 社会政策研究 | 2 | H-01-POS-6-0330 | ||||

| 共通 | 環境学研究 | 2 | H-01-ENS-6-0530 | ||||

| 共通 | 環境経済学研究 | 2 | H-01-EPS-6-0520 | ||||

| 共通 | 環境政策研究 | 2 | H-01-EPS-6-0840 | ||||

| 共通 | 環境社会学研究 | 2 | H-01-SOC-6-0860 | ||||

| 共通 | 環境課題分析研究 | 2 | H-01-EPS-6-0850 | ||||

| 共通 | 地域経済学研究 | 2 | H-01-ECP-6-0490 | ||||

| 共通 | 地域協働研究 | 2 | H-01-POS-6-0380 | ||||

| 共通 | 政治学研究 | 2 | H-01-POL-6-0440 | ||||

| 共通 | 行政学研究 | 2 | H-01-POL-6-0310 | ||||

| 共通 | 地方自治体研究 | 2 | H-01-POL-6-0350 | ||||

| 共通 | 非営利組織研究 | 2 | H-01-MAN-6-0430 | ||||

| 共通 | 財政学・地方財政学研究 | 2 | H-01-PFP-6-0480 | ||||

| 共通 | 企業のCSR実践演習 | 2 | 学部 | 受講に際し担当教員の事前承認を必要とする | H-01-MAN-6-0130 | ||

| 共通 | ローカルビジネス・イノベーション研究 | 2 | H-01-MAN-6-0560 | ||||

| 共通 | 地域産業政策研究 | 2 | H-01-ECP-6-0400 | ||||

| 共通 | ローカル・ファイナンス研究 | 2 | H-01-MOF-6-0340 | ||||

| 共通 | 地域エネルギー政策研究 | 2 | H-01-ENE-6-0500 | ||||

| 共通 | 政策学外国文献研究 | 2 | 博士 | H-01-POS-6-0420 | |||

| 共通 | 都市防災•危機管理研究 | 2 | H-01-NDD-6-0870 | ||||

| 共通 | ソーシャル•イノベーション研究 | 2 | H-01-MAN-6-0880 | ||||

| 実践的応用 | 共通 | 政策実践•探究演習ⅠA(海外) | 4 | 学部 | 受講に際し担当教員の事前承認を必要とする | H-01-ARS-6-0190 | |

| 共通 | 政策実践•探究演習ⅠB(海外) | 4 | 学部 | 受講に際し担当教員の事前承認を必要とする | H-01-ARS-6-0230 | ||

| 共通 | 政策実践•探究演習ⅡA(海外) | 4 | 学部 | 受講に際し担当教員の事前承認を必要とする | H-01-ARS-6-0210 | ||

| 共通 | 政策実践•探究演習ⅡB(海外) | 4 | 学部 | 受講に際し担当教員の事前承認を必要とする | H-01-ARS-6-0250 | ||

| 共通 | 海外調査実践英語演習 | 2 | 博士 | H-01-ENL-6-0100 | |||

| 共通 | 海外フィールド研究 | 4 | H-01-ARS-6-0470 | ||||

| 共通 | 社会科学のための調査研究の技法 | 2 | H-01-SEM-6-0570 | ||||

| 共通 | コミュニティメディア研究 | 2 | H-01-SOC-6-0410 | ||||

| 共通 | 社会調査のための情報処理演習 | 2 | H-01-POI-6-0550 | ||||

| 共通 | 地方行政実務演習 | 2 | H-01-POL-6-0080 | ||||

| 共通 | 協働ワークショップ実践演習 | 2 | 協働研修系科目 | H-01-POS-6-0050 | |||

| 共通 | コミュニケーション•ワークショップ実践演習 | 2 | ファシリテーター研修系科目 | H-01-CST-6-0060 | |||

| 共通 | 政策コミュニケーション研究 | 2 | H-01-CST-6-0450 | ||||

| 共通 | キャリア•コミュニケーション演習 | 2 | 学部 | H-01-CST-6-0110 | |||

| 共通 | 地域再生可能エネルギー実装演習 | 2 | H-01-ENE-6-0070 | ||||

| 共通 | 政策学研究発展演習Ⅰ | 2 | 学部 | H-01-POS-6-0140 | |||

| 共通 | 政策学研究発展演習Ⅱ | 2 | 学部 | H-01-POS-6-0150 | |||

| 共通 | 政策学研究発展演習Ⅲ | 2 | 学部 | H-01-POS-6-0160 | |||

| 共通 | 政策学研究発展演習Ⅳ | 2 | 学部 | H-01-POS-6-0170 | |||

| 共通 | 政策実践•探究演習ⅠA(国内) | 4 | 学部 | 受講に際し担当教員の事前承認を必要とする | H-01-ARS-6-0180 | ||

| 共通 | 政策実践•探究演習ⅠB(国内) | 4 | 学部 | 受講に際し担当教員の事前承認を必要とする | H-01-ARS-6-0220 | ||

| 共通 | 政策実践•探究演習ⅡA(国内) | 4 | 学部 | 受講に際し担当教員の事前承認を必要とする | H-01-ARS-6-0200 | ||

| 共通 | 政策実践•探究演習ⅡB(国内) | 4 | 学部 | 受講に際し担当教員の事前承認を必要とする | H-01-ARS-6-0240 | ||

| 共通 | グローカル戦略実践演習 | 2 | 学部 | H-01-MAN-6-0120 | |||

| 共通 | 実践キャリア研究 | 4 | H-01-CAE-6-0460 | ||||

| 共通 | 地域公共人材特別演習 | ① | 資格プログラム必修科目 <注意>修了要件には含まない |

H-01-POS-6-0270 | |||

| 共通 | 地域公共人材実践演習 | 4 | 受講に際し担当教員の事前承認を必要とする | H-01-POS-6-0260 | |||

| 共通 | プロジェクト•サイクル•マネジメント演習 | 2 | 博士 | H-01-ARS-6-0090 | |||

| 各研究科提供科目 | 共通 | 比較政治論研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0610 | ||

| 共通 | 西洋政治史研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0620 | |||

| 共通 | 開発援助論研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0630 | |||

| 共通 | 平和•紛争論研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0640 | |||

| 共通 | 国家•民族論研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0650 | |||

| 各研究科提供科目 | 共通 | 外交政策論研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0660 | ||

| 共通 | 第三世界政治論研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0680 | |||

| 共通 | アジア政治論研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0690 | |||

| 共通 | アフリカ政治論研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0700 | |||

| 共通 | アフリカ社会論研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0710 | |||

| 共通 | 行政法研究Ⅰ | 2 | JM | H-01-PUL-6-0720 | |||

| 共通 | 行政法研究Ⅱ | 2 | JM | H-01-PUL-6-0730 | |||

| 共通 | 国際政治学研究 | 2 | JM | H-01-INR-6-0600 | |||

| 共通 | 国際環境法研究Ⅰ | 2 | JM | H-01-ILA-6-0740 | |||

| 共通 | 国際環境法研究Ⅱ | 2 | JM | H-01-ILA-6-0750 | |||

| 共通 | 社会保障法研究Ⅰ | 2 | JM | H-01-SOL-6-0760 | |||

| 共通 | 社会保障法研究Ⅱ | 2 | JM | H-01-SOL-6-0770 | |||

| NPO | EU政策論研究 | 2 | JM | 地域公共プログラム科目 | H-01-INR-6-0670 | ||

| NPO | 自治体法務研究 | 2 | JM | 地域公共プログラム科目 | H-01-LAW-6-0580 | ||

| NPO | 地方自治法研究 | 2 | JM | 地域公共プログラム科目 | H-01-LAW-6-0590 | ||

| NPO | 知的財産法研究Ⅰ | 2 | JM | 地域公共プログラム科目 | H-01-CIL-6-0780 | ||

| NPO | 知的財産法研究Ⅱ | 2 | JM | 地域公共プログラム科目 | H-01-CIL-6-0790 | ||

| NPO | 企業法務論研究Ⅰ | 2 | JM | 地域公共プログラム科目 | H-01-CIL-6-0800 | ||

| NPO | 企業法務論研究Ⅱ | 2 | JM | 地域公共プログラム科目 | H-01-CIL-6-0810 | ||

| NPO | 企業取引法研究Ⅰ | 2 | JM | 地域公共プログラム科目 | H-01-CIL-6-0820 | ||

| NPO | 企業取引法研究Ⅱ | 2 | JM | 地域公共プログラム科目 | H-01-CIL-6-0830 |

※JM…法学研究科修士課程科目

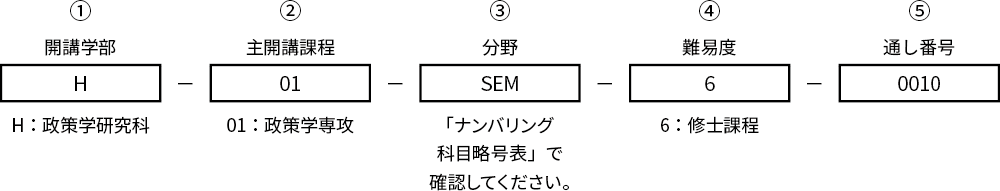

科目ナンバリング

科目ナンバリングとは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示するしくみです。政策学研究科修士課程開講科目のナンバリングは次のとおりです。

【参考】ナンバリング科目略号表(政策学研究科使用コードのみ)

| 略号 | 科目分類 |

|---|---|

| ARS | 地域研究 |

| CAE | キャリア教育 |

| CIL | 民事法学 |

| CST | コミュニケーション研究 |

| ECP | 経済政策 |

| ENE | エネルギー学 |

| ENL | 英語学 |

| ENS | 環境学 |

| 略号 | 科目分類 |

|---|---|

| EPS | 環境政策•環境社会システム |

| ILA | 国際法学 |

| INR | 国際関係論 |

| LAW | 法学 |

| MAN | 経営学 |

| MOF | 金融•ファイナンス |

| NDD | 自然災害科学•防災学 |

| PFP | 財政•公共経済 |

| 略号 | 科目分類 |

|---|---|

| POI | 情報学基礎 |

| POL | 政治学 |

| POS | 政策学 |

| PUL | 公法学 |

| SEM | ゼミナール |

| SOC | 社会学 |

| SOL | 社会法学 |

| TPA | 都市計画•建築計画 |

【2】修士課程履修ガイド

1.修士課程におけるコースについて

政策学研究科修士課程では、高度の専門的職業人と研究者の養成に資する教育を進めるべく、学習の目標を明確にすること及び系統的な科目履修を積極的に進めていくことを目的として、政策学研究コースとNPO・地方行政コースを設けています。入学後の履修登録時に自身が所属するコースを選択いただきます。なお、政策学研究科が開設する科目は、各コースで定めている必修科目を除き、どちらのコースに所属しても原則として全て履修することができます。

(1)政策学研究コース

政策研究に重点をおく大学院生を対象に、持続可能な発展という視点と、参加と協働による政策過程という構想を基盤に、政策学を理論と実践の両面から研究するコースです。

政治学、行政学、地域経済学、財政学、都市政策論など地域ガバナンスに関わる多様な科目のほか、環境や社会保障など政策分野の専門科目が配置され、政策学を包括的に研究・学修するに相応しい科目編成となっています。

(2)NPO・地方行政コース(地域公共人材総合研究プログラム)

現場で政策課題に取り組む自治体やNPOなどの現職職業人と、実践に応用できる政策専門性を身につけたいと考える若手大学院生とのシナジー効果によって視点を新たにしながら、現場を変えたいという使命感と実務能力をもった高度の専門的職業人を養成するコースです。

法学研究科と共同運営する地域公共人材総合研究プログラムに参画するコースであり、これら研究科から提供される科目を履修することができます。

2.科目群による系統的履修について

政策学研究科では各コースの枠組みを超えて科目の履修が可能なため、各科目の特性を明確化し、より系統的な科目履修が可能となるよう「科目群」を設定しています。「必修科目」「政策学専攻科目」「実践的応用科目」「提供科目」の4つの科目群から自身に合った科目を選択してください。

3.研究プロジェクトについて

2年制課程の大学院生を対象として、1年次第2学期に「研究プロジェクト」を開講しています。この科目は、修士論文・課題研究の執筆に向けての研究指導科目と位置付けており、必修科目ではないですが、履修を推奨しています。そして、修得した単位は修了要件の単位として認定します。

【3】修士学位取得のためのガイドライン

1.政策学研究科で授与する学位

政策学専攻 修士(政策学) Master of Policy Science

2.学位授与までのプロセス

[1]修士課程(2年制)<4月入学>

| 1年次 | |||

|---|---|---|---|

| 2024年 | 4月 | 1日 | 学年始/入学式(深草) |

| 上旬 | 履修指導期間 コース登録届 提出 Web履修登録 授業開始 |

||

| 5月 | 上旬 | 履修辞退受付期間 | |

| 7月 | 下旬 | 研究プロジェクト指導教員希望アンケート、研究計画書(2,000字程度)提出 | |

| 9月 | 上旬 | 履修指導期間 | |

| 研究プロジェクト指導教員の発表 | |||

| Web履修登録(追加・変更) | |||

| 下旬 | 授業開始 | ||

| 10月 | 下旬 | 履修辞退受付期間 | |

| 11月 | 下旬 | 『特別研究』指導教員希望アンケート 提出 | |

| 2025年 | 1月 | 中旬 | 『特別研究』指導教員の発表 |

| 3月 | 中旬 | 修士論文・課題研究 報告会 (各種奨学金採用者、海外フィールド研究受講者等による報告) |

|

| 2年次 | |||

| 2025年 | 4月 | 上旬 | 履修指導期間・授業開始 |

| 中旬 | Web履修登録 題目及び指導教員届 提出 |

||

| 下旬 | 研究計画書 提出 | ||

| 5月 | 中旬 | 履修辞退受付期間 | |

| 7月 | 中旬 | 修士論文・課題研究 中間報告会 | |

| 9月 | 中旬 | Web履修登録(追加・変更) | |

| 下旬 | 授業開始 | ||

| 10月 | 中旬 | 履修辞退受付期間 | |

| 11月 | 上旬 | 修士論文・課題研究 中間発表 | |

| 下旬 | 題目申請書 提出 | ||

| 2026年 | 1月 | 中旬 | 修士論文・課題研究、要旨及び題目届 提出 |

| 下旬 | 修士論文・課題研究 口述試問期間 | ||

| 2月 | 下旬 | 修了判定 | |

| 3月 | 上旬 | 修士論文・課題研究 報告会 | |

| 中旬 | 学位記授与式 | ||

2年次は、毎年のおおよそのスケジュールを記載しています。

[2]修士課程(1年制)

| 1年次 | |||

|---|---|---|---|

| 2024年 | 1月 | 下旬 | 入学(予定)者説明会・指導教員の発表 |

| 4月 | 1日 | 学年始/入学式(深草) | |

| 上旬 | 履修指導期間 コース登録届 提出締切 Web履修登録 授業開始 題目及び指導教員届 提出締切 |

||

| 下旬 | 研究計画書 提出 | ||

| 5月 | 上旬 | 履修辞退受付期間 | |

| 7月 | 中旬 | 修士論文・課題研究 中間報告会 | |

| 9月 | 上旬 | 履修指導期間 Web履修登録(追加・変更) |

|

| 下旬 | 授業開始 | ||

| 10月 | 下旬 | 履修辞退受付期間 | |

| 11月 | 上旬 | 修士論文・課題研究 中間発表 | |

| 下旬 | 題目申請書 提出締切 | ||

| 2025年 | 1月 | 中旬 | 修士論文・課題研究、要旨及び題目届 提出締切 |

| 下旬 | 修士論文・課題研究 口述試問期間 | ||

| 2月 | 下旬 | 修了判定 | |

| 3月 | 上旬 | 修士論文・課題研究 報告会 | |

| 中旬 | 学位記授与式 | ||

[3]修士課程(2年制)<9月入学>

| 1年次 | |||

|---|---|---|---|

| 2024年 | 9月 | 中旬 | 入学式 履修指導期間 コース登録届 提出 Web履修登録期間 |

| 下旬 | 授業開始 | ||

| 10月 | 中旬 | 履修辞退期間 | |

| 11月 | 下旬 | 研究プロジェクト指導教員希望アンケート、研究計画書(2,000字程度)提出 | |

| 2025年 | 1月 | 中旬 | 研究プロジェクト指導教員の発表 |

| 4月 | 上旬 | 履修指導期間 Web履修登録 |

|

| 中旬 | 授業開始 | ||

| 5月 | 中旬 | 履修辞退受付期間 | |

| 6月 | 末日 | 『特別研究』指導教員希望アンケート 提出 | |

| 7月 | 中旬 | 『特別研究』指導教員決定・発表 修士論文・課題研究 中間報告会 |

|

| 2年次 | |||

| 2025年 | 9月 | 中旬 | 履修指導期間 Web履修登録 |

| 下旬 | 授業開始 | ||

| 10月 | 上旬 | 研究計画書 提出 | |

| 中旬 | 履修辞退受付期間 | ||

| 2026年 | 4月 | 上旬 | 履修指導期間 Web履修登録 授業開始 |

| 中旬 | 題目及び指導教員届 提出締切 | ||

| 5月 | 上旬 | 修士論文・課題研究 中間発表 | |

| 中旬 | 履修辞退期間 | ||

| 下旬 | 題目申請書 提出 | ||

| 7月 | 中旬 | 修士論文・課題研究、要旨及び題目届 提出 | |

| 下旬 | 修士論文・課題研究 口述試問期間 | ||

| 9月 | 上旬 | 修了判定 | |

| 中旬 | 学位記授与式 | ||

[4]修士課程(9月修了希望者)

| 2024年 | 4月 | 上旬 | 学年始 履修指導期間 Web履修登録 授業開始 9月修了意思確認書 提出 |

| 5月 | 上旬 | 修士論文・課題研究 中間発表 履修辞退受付期間 |

|

| 下旬 | 題目申請書 提出締切 | ||

| 7月 | 中旬 | 修士論文・課題研究、要旨及び題目届 提出 修士論文・課題研究 口述試問期間 |

|

| 9月 | 上旬 | 修了判定 | |

| 中旬 | 学位記授与式 |

3.修了要件

政策学研究科修士課程を修了するためには以下の条件を満たす必要があります。

- 政策学研究科修士課程に2年以上在学すること。

ただし、本研究科委員会が優れた業績を修めたと認めた者については、本研究科修士課程に1年以上在学すれば足りるものとします。 - 32単位以上を修得すること。

ただし、「特別研究」4単位及び各コースの「特別演習」4単位を必修とします。

4.必修科目

[1]特別演習について

所属するコースで開講される「特別演習」を必ず4単位以上履修してください。

【政策学研究コース】

- 「公共政策研究特別演習」を必ず4単位以上履修してください。

- 「公共政策研究特別演習」は最大8単位まで履修することができます(8単位を超える場合は随意科目として履修することができますが、修了要件に含みません)。

- 修士課程(2年制)の場合は、「公共政策研究特別演習」を8単位履修することを推奨します。

【NPO・地方行政コース】

- 「地域公共人材総合研究特別演習」を必ず4単位以上履修してください。

- 「地域公共人材総合研究特別演習」は最大8単位まで履修することができます(8単位を超える場合は随意科目として履修することができますが、修了要件に含みません)。

- 修士課程(2年制)の場合は、「地域公共人材総合研究特別演習」を8単位履修することを推奨します。

[2]特別研究

「特別研究」(4単位)は必修科目であり、修了年次に履修することができます。修士論文・課題研究を提出し、審査に合格することで4単位を修得することができます。指導教員から研究指導を受け、修士論文・課題研究を作成してください。

1)教育メンター制度

2年制課程においては、1年次第1学期に教育メンターを配置します。教育メンターには、研究科での学修に関して困ったことや相談したいことがあれば、履修説明会で配付されるメンター一覧に基づき、個別に連絡をとってください。

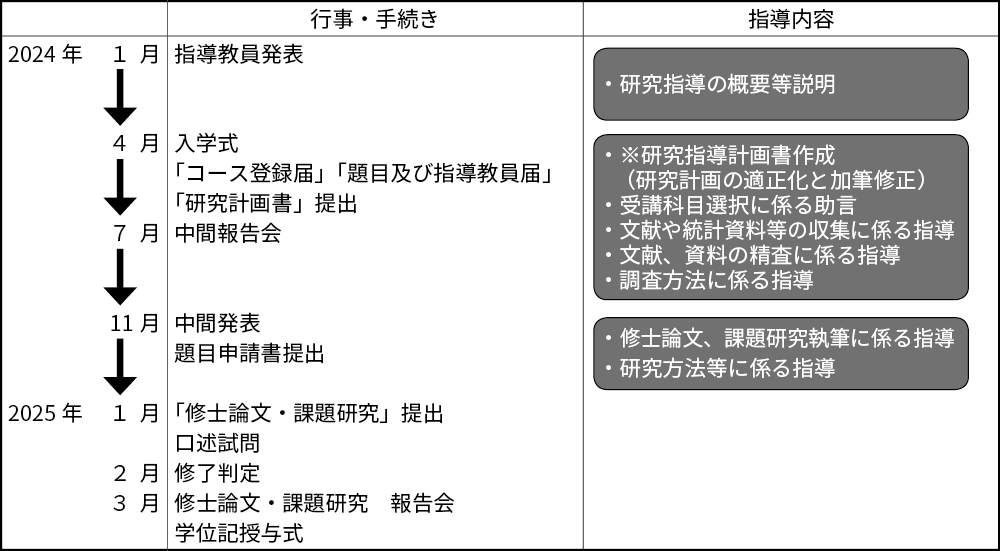

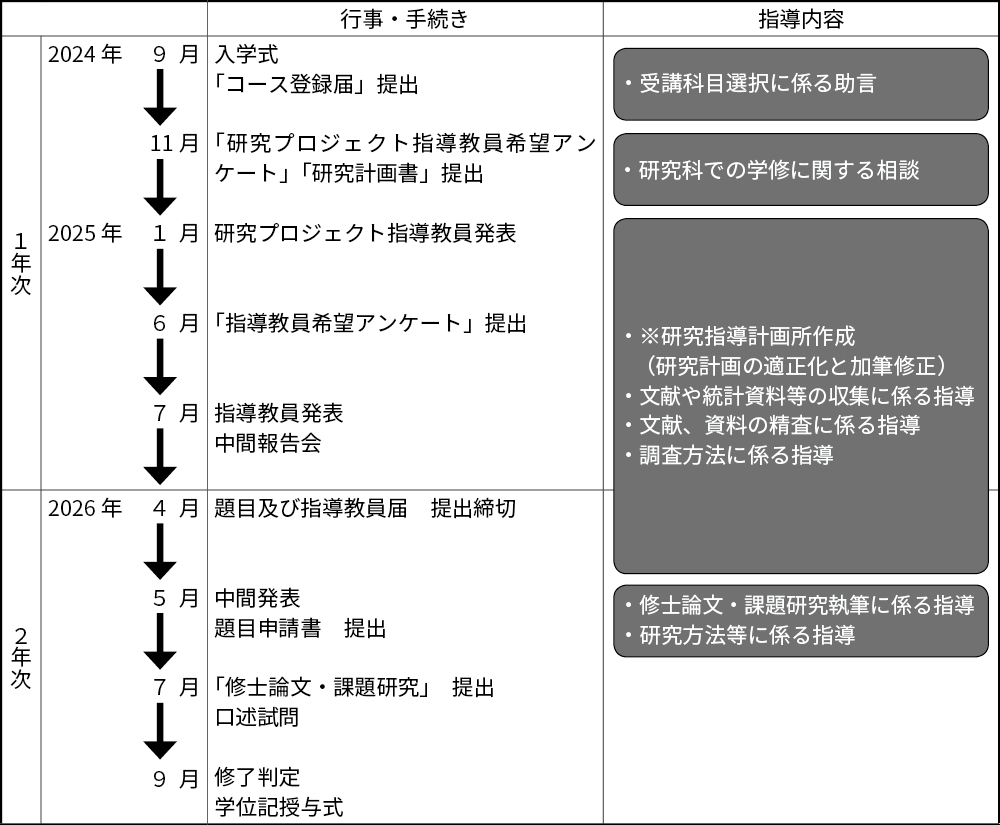

2)修士論文・課題研究指導スケジュール

研究指導の流れは以下のとおりです。

●2年制(4月入学)

●1年制

●2年制(9月入学)

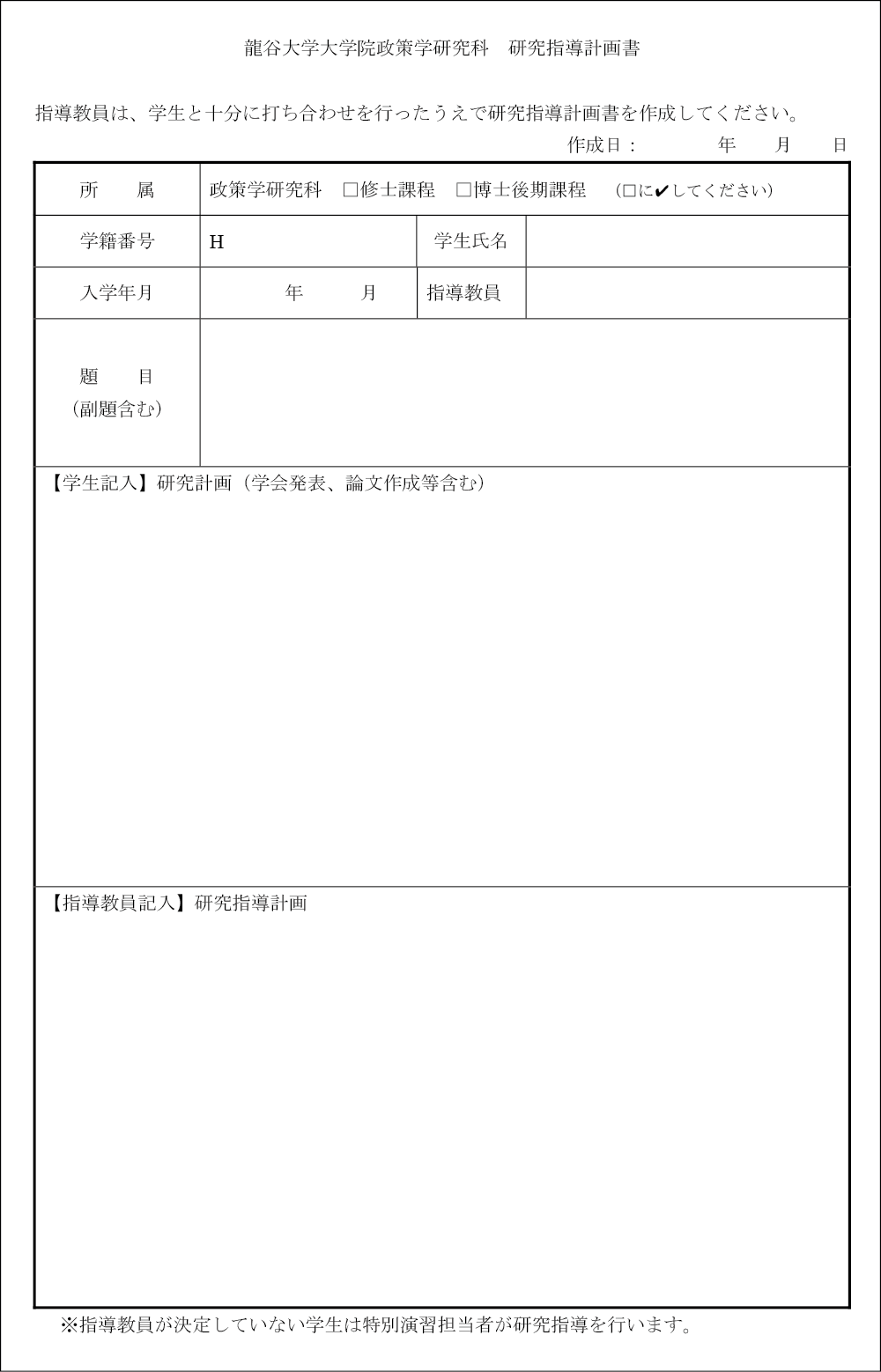

- 指導教員の指示に従い、以下の研究指導計画書を作成してください(様式は別途政策学部教務課よりデータで共有します)。

研究指導計画書の原本は教務課で保管しますので、各自で写しを保管してください。

3)修士論文・課題研究提出に係る行事

①中間報告会

7月中旬に開催する「中間報告会」では、夏期休業期間に本格化する調査・研究の見通しをつけ、政策学研究科内で各自の研究テーマや論文作成の進捗状況を共有すべく、大学院生・教員が一堂に会する場で、修士課程修了予定者及び博士後期課程院生による中間報告会を開催します。報告対象者は、事前に指導教員と相談の上、A4判片面2枚以内でレジュメを作成してください。パワーポイントの使用は各自自由とします。詳細は別途政策学部教務課よりお知らせします。

②中間発表

修了年度の11月上旬に実施する「中間発表」は、主査1名・副査2名・提出者の計4名によって公開形式で実施し、論文作成の進捗状況の確認及び助言・指導を行います。「中間発表」の実施日時・場所は、10月上旬に指導教員から個別に連絡があります。実施形態や配布資料の準備など当日の詳細については、指導教員と相談の上「中間発表」に備えてください。

③修士論文・課題研究報告会

3月中旬に実施する「修士論文・課題研究報告会」は、修士論文・課題研究提出者による報告会です。また、各種奨学金採用者、海外フィールド研究受講者及び国際学会等参加者からの報告の場としています。当日の配布資料として、A4判片面2枚以内でレジュメを作成してください。パワーポイントの使用は各自自由とします。詳細は別途お知らせします。

4)修士論文・課題研究に求められる条件

①修士論文審査基準

修士論文は、広い視野に立つ精深な学識をそなえ、かつその専攻分野における研究能力又は高度の専門的職業人として必要な知識と能力を有することを立証するに足るものであることが必要で、2年間(1年制は1年間)広い視野のもとに専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければなりません。

| 1)論文テーマの妥当性 | 問題意識が明確で、テーマ選択の理由及び学術的・社会的意義の理解が明確であること。 |

| 2)問題の適切性 | テーマに沿って問題設定が適切になされていること。 |

| 3)論理の一貫性 | 分析・検討が論理的であること。 |

| 4)研究方法 | テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されていること。また、文献資料やデータの取扱いが妥当であること。 |

| 5)先行研究との関連性 | テーマに関連する先行研究を踏まえて、自己の視点で分析していること。 |

| 6)独創性 | テーマや問題設定、研究方法、分析視点、結論等において、何らかの独創性があること。 |

| 7)専門性 | 政策学の専門的知識を高度に活かしたものであること。 |

| 8)広汎性 | 政策学に関連する幅広い知識を高度に駆使したものであること。 |

| 9)体裁 | 引用等が適切に処理され、学位論文としての体裁が整っていること。 |

②課題研究審査基準

大学院は研究者養成機能と高度の専門的職業人の養成機能を担っています。前者は高度な学術研究を担いうる能力を育成することを目的とし、後者は特定の職業に従事するのに必要な高度の専門的知識の習得や研究能力を育成することを目的としています。高度の専門的職業人の教育にとって、研究の成果は学術的意義よりも職業とかかわる社会的・実践的意義をもつことがより重要です。そのことを考慮し、政策学研究科では、本研究科委員会が認めた場合、特定の課題についての研究の成果(課題研究)の審査をもって修士論文の審査に代えることができることとなっています。

なお、政策学研究科博士後期課程も研究者養成とともにより高度な専門的職業能力を有する人材の養成を教育目的としていますので、課題研究で修了した場合でも本学政策学研究科博士後期課程入学試験への出願ができます。

| 1)論文テーマの妥当性 | 問題意識が明確で、テーマ選択の理由及びその社会的意義の理解が明確であること。 |

| 2)問題の適切性 | テーマに沿って問題設定が適切になされていること。 |

| 3)論理の一貫性 | 分析・検討が論理的であること。 |

| 4)研究方法 | テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されていること。また、文献資料やデータの取扱いが妥当であること。 |

| 5)先行研究との関連性 | テーマに関連する先行研究を適切に踏まえていること。 |

| 6)独創性 | テーマや問題設定、研究方法、分析視点、結論等において、適切な水準に達していること。 |

| 7)専門性 | 政策学の専門的知識を活かしたものであること。 |

| 8)広汎性 | 政策学に関連する幅広い基礎知識を駆使したものであること。 |

| 9)体裁 | 引用等が適切に処理され、学位論文としての体裁が整っていること。 |

③その他

●留学生への特記事項

国際比較の視点が入ることは望ましいですが、少なくともその専門領域に関連する日本の問題状況等を十分に把握していることが必要です。

●博士後期課程進学希望者への特記事項

研究者志望の場合は、原則として、少なくとも1つの外国語を利用できる能力が必要です。

5)修士学位審査の概要

修士論文・課題研究の審査は、当該専攻科目その他関連科目の担当教員のうちから、政策学研究科委員会が選任した主査1名・副査2名によって行われます。

修士論文・課題研究の審査は、提出された論文及び口述試問によって行います。

口述試問は、主査1名・副査2名・提出者の計4名によって実施し、口述試問の実施日時・場所は1月中旬に指導教員から個別に連絡があります。実施形態など当日の詳細については、指導教員と相談の上、口述試問に備えてください。

修士論文・課題研究の評価は、点数によって表示し、100点満点として60点以上を合格とします。

6)修士論文・課題研究提出要領

①提出日程

修士論文・課題研究の提出を予定している者は、次の日程を確認してください。

日時等の詳細につきましては別途お知らせいたしますが、提出日の17時00分が期限となります。いかなる理由があっても期限を超えての提出は受け付けませんので、余裕をもって提出してください。

●9月修了希望者/9月入学・9月修了者

- 〈4月中旬〉

9月修了意思確認書提出(9月修了希望者のみ)

題目及び指導教員届提出 - 〈4月下旬〜5月中旬〉修士論文・課題研究中間発表

- 〈5月下旬〉題目申請書提出

- 〈7月上旬〉修士論文・課題研究、要旨及び題目届提出

- 〈7月中旬〉修士論文・課題研究口述試問期間

●3月修了者

- 〈4月中旬〉題目及び指導教員届提出

- 〈7月中旬〉修士論文・課題研究中間報告会

- 〈11月上旬〉修士論文・課題研究中間発表

- 〈11月下旬〉題目申請書提出

- 〈1月中旬〉修士論文・課題研究、要旨及び題目届提出

- 〈1月下旬〉修士論文・課題研究口述試問期間

- 〈3月中旬〉修士論文・課題研究報告会

- ※題目届提出(4月)以降に題目を変更する場合は「題目変更届」を教務課へ提出してください。

②提出書類

1.題目及び指導教員届

修士課程修了予定年次には、「題目及び指導教員届」及び「題目申請書」を所定の期日までに届け出てください。

なお、修士論文・課題研究の題目を変更するときは、「題目変更届」に変更した題目を記入して、政策学部教務課へ届け出てください。

2.修士論文・課題研究及び要旨

修士論文・課題研究を提出するときは、下記の⑴〜⑷を取り揃えて提出してください。詳細な提出要領は別途教務課から連絡します。

副本は、正本を複製したものとします。

- 修士論文・課題研究‥‥正本1部、副本3部、計4部

- 要旨‥‥正本1部、副本3部、計4部

- 表紙※‥‥4部(必要事項を記入)

- 受領書※‥‥1部(必要事項を記入)

- ⑶、⑷については、6月上旬(9月修了者)または12月中旬(3月修了者)に様式を政策学部教務課からメールでお送りします。

③様式

修士論文・課題研究の様式は、下記のとおりです。異なる様式での作成を希望する場合は、担当教員の指導に従って作成してください。

| 修士論文 | ・横書き1頁横40字×縦30行、または縦書き1頁縦40字×横30行で注を含めて25枚以上。ただし、目次、参考文献、参考資料等は枚数に算入しない。 |

| 課題研究 | ・横書き1頁横40字×縦30行、または縦書き1頁縦40字×横30行(いずれもA4判用紙)で注を含めて17枚以上。ただし、目次、参考文献、参考資料等は枚数に算入しない。 |

修士論文・課題研究の要旨の様式は、下記のとおりです。

| 要旨 (修士論文・課題研究共通) |

・修士論文は横書き1頁横40字×縦30行、または縦書き1頁縦40字×横30行(いずれもA4判用紙)で4枚程度とします。 |

修士論文・課題研究及び修士論文・課題研究の要旨の提出にあたっては、ワープロによるものとします。

英語で修士論文・課題研究を提出する場合は、題目提出時に、英語で執筆する旨と英語の題目を届け出なければなりません。

英語で修士論文・課題研究を提出する場合の様式については、下記のとおりです。

なお、要旨は英文と邦文の2種類を提出してください。

- 修士論文は、英文で10,000語以上。課題研究は、英文で5,000語以上

- 修士論文・課題研究の英文要旨は、800語程度

- 修士論文・課題研究の邦文要旨は、4,000字程度

7)合否判定後の論文の取り扱いについて

審査に合格した修士論文・課題研究は、深草図書館に保管され、閲覧することができます(ただし、館内閲覧に限ります)。

修士論文・課題研究の閲覧を希望する者は、政策学部教務課にその旨を申し出た上で、政策学部教務課にある閲覧許可願を深草図書館に持参し、図書館閲覧係に申し出てください。ただし、閲覧の時間帯については閲覧係の指示に従ってください。なお、複写はできません。

5.履修手続きについて

政策学研究科修士課程では、Web履修登録を実施しています。大学内の情報実習室だけでなく、学外からも登録することができます。

大学トップページから「ポータルサイト(学内者向け)」へ進み、ログインしてください。

期限後はシステムがクローズしますので、必ず期限内に登録を済ませてください。

また、期限間近はアクセスが集中し、登録に時間がかかることがあるため、早めに登録するよう心掛けてください。

なお、特別な事情により期限内に登録できない場合は、事前に政策学部教務課へ相談してください。

(1)履修登録の原則について

履修登録は、4月に1年分の登録を行います。ただし、第2学期(後期)開講科目については、9月下旬に登録を変更・追加・削除することができます。

社会人入試入学者で単位制学費を選択された方は、登録単位数により授業料が決まりますので御注意ください。

(2)Web履修登録期間

履修登録は授業開始日ごろの約1週間で行っていただきます。期間の詳細については別途連絡します。

(3)履修辞退制度について

履修辞退制度は、履修登録を行った科目に対して、やむを得ない理由がある場合に科目履修の辞退を申し出る制度です。

1)履修辞退するときの注意点

- 一度申請した履修辞退を取り下げることはできません。

- 履修辞退した科目は次学期以降に履修することができます。

- 通年科目を第1学期(前期)に申請した場合、第2学期(後期)の同科目も同時に履修辞退したことになります。

- 通年科目の辞退を申請できるのは第1学期のみです。第2学期の申請はできません。

- 履修辞退した場合、代わりの授業を追加登録することはできません。

- 学業成績表では、履修辞退した科目に「J」と記載されます。

- 学業成績証明書には、履修辞退した科目は記載されません。

- 本制度は登録の取り消しではないため、単位制学費を選択している方は辞退した科目が学費精算の基礎となる単位に含まれますので注意してください。

2)履修辞退できない科目

「特別研究」

「公共政策学研究特別演習」

「地域公共人材総合研究特別演習」

他研究科からの提供科目(所属コースに配当される他研究科提供科目は除く)

集中講義科目

放送大学大学院科目

学部において履修辞退できない科目

その他、政策学研究科長が認めた科目

3)履修辞退の手続き

政策学部教務課より配付する「履修辞退許可願」に必要事項を入力の上、提出してください。受付期間は別途連絡します。

(4)履修制限科目

1)学部・大学院合併科目の履修について

- 「学部、大学院合併科目」は最大8単位まで履修することができます(8単位を超える場合は随意科目として履修することができますが、修了要件には含まれません)。

2)「他研究科科目」の履修について

- 「他研究科科目」は最大8単位まで履修することができます(法学研究科科目はこの限りではありません)。

3)「放送大学大学院科目」の履修について

- 「放送大学大学院科目」は最大8単位まで履修することができます(8単位を超える場合は随意科目として履修することができますが、修了要件には含まれません)。

- 修了年度の第2学期開講科目を受講した場合、単位認定時期が政策学研究科の修了判定時期よりも遅くなることから、単位認定の対象とならないので注意してください。

- 第2学期開講科目を履修対象とします。

- 出願時期や単位認定対象科目などの詳細は、政策学部教務課で確認してください。

4)京都府立大学との単位互換について

龍谷大学大学院政策学研究科と京都府立大学大学院公共政策学研究科は、「地域公共政策士」資格制度の一層の充実と相互の教育・研究活動の連携・協力関係の進展を目指して、単位互換に関する協定を締結しています。

「地域公共政策士」資格制度にかかる京都府立大学大学院公共政策学研究科プログラム(修士レベル)取得希望者を対象に、京都府立大学大学院公共政策学研究科にて受講が許可された場合には、当該研究科の「特別聴講学生」として、対象科目を履修することができます。

本制度によって合格した科目は「特別講座」として最大15単位まで認定します(15単位を超える場合は随意科目として認定します)。

手続き等の詳細は政策学部教務課で確認してください。

5)既修得科目の単位認定について

- 政策学研究科委員会が教育上有益と認めるときは、本研究科へ入学する前に、本学又は他大学の大学院で履修した単位について、最大15単位まで(科目等履修生として修得した単位を含む)を本学大学院政策学研究科において修得したものとして単位認定することができます。

- 希望者は入学後直ちに、政策学部教務課で所定の用紙を受け取り、必要事項を記入の上、既修得科目の「学業成績証明書」「シラバス」等関係書類を添えて届け出てください。

- 4)と5)に基づき認定する単位数は、合わせて20単位を超えないものとします(本学大学院学則第9条の3)。

(5)提供科目以外の他研究科開講科目の履修について

政策学研究科委員会が教育上有益と認めた場合には、政策学研究科に提供されている科目以外の他研究科開講科目を履修することができます。希望者は履修登録期間中に政策学部教務課へ申し出てください。

(6)「政策学部生の大学院政策学研究科早期科目履修制度」により修得した単位の認定について

「大学院政策学研究科早期科目履修制度」を利用し大学院政策学研究科科目を履修した政策学部生が、大学院政策学研究科の入学試験に合格し入学した場合、本制度によって修得した単位を上限15単位まで大学院政策研究科において修得したものとして認定します。

ただし、履修のみを認めている科目については単位認定対象外とします。

(7)1年の在学期間で修了を希望する場合について

「龍谷大学大学院学則」では以下のとおり、通常、修了するためには修士課程に2年以上在学する必要がありますが、研究科委員会が優れた業績を上げたと認めた場合、1年以上の在学で修了することが可能です。

○「龍谷大学大学院学則」抜粋

第12条 修士の学位を得ようとする者は、修士課程に2年以上(実践真宗学研究科にあっては、3年以上)在学し、各研究科修士課程所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士論文を提出してその審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間は、各研究科委員会が優れた業績を上げたと認めた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

この制度により、予め1年修了を希望し、修士課程1年生において定められた以下の修了要件を満たし、政策学研究科委員会において優れた業績を上げたと認められた場合、修士課程を1年の在学期間で修了することが可能です。

ただし、最終結果で判定されますので、業績が不十分であれば、その限りではありません。

- 「公共政策研究特別演習」ないしは「地域公共人材総合研究特別演習」を4単位以上修得すること

- 修士論文ないしは課題研究の審査に合格し、「特別研究」の単位を修得すること。

- 32単位以上の単位を修得すること

なお、1年の在学期間で修了を希望する場合は、必ず定められた履修指導期間中に政策学部教務課にて履修指導を受けてください。

6.成績評価について

成績評価は、個々の科目について定められている単位数に相当する量の学修成果の有無やその内容を評価するために行われます。成績評価は、一般的に100点満点法で評価され、60点以上の評価を得られた場合に所定の単位が認定されます。

(1)成績評価の方法

成績評価の方法は、シラバスに明示されています。不明な場合は各科目担当者へお問い合わせください。

(2)成績評価の基準

成績評価は、100点を満点とし60点以上を合格、それを満たさない場合は不合格とします。履修登録した科目を受講しなかった場合の評価は0点となります。

学業成績は、第1学期(前期)は9月中旬、第2学期(後期)は3月下旬に通知します。

段階評価と評点の関係は、次のとおりです。学業成績証明書は、すべて段階評価で表示し、不合格科目は表示しません。

| 段階評価 | 評点 |

| S | 90点〜100点 |

| A | 80点〜89点 |

| B | 70点〜79点 |

| C | 60点〜69点 |

| G | 合格 |

| D | 不合格 |

| N | 認定 |

(3)成績疑義

成績評価について疑義がある場合は、必ず所定の「成績疑義申出用紙」に疑義内容を記入した後、政策学部教務課に提出してください。授業担当者に直接申し出てはいけません。

なお、申出期間については、別途案内します。

(4)GPA

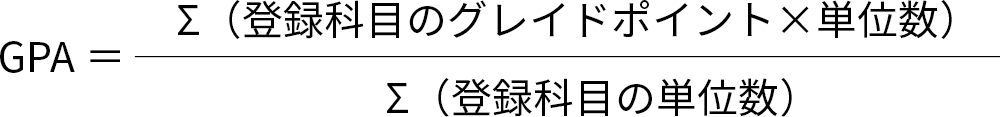

GPA(Grade Point Average/成績加重平均値)とは、科目の評価点(100点満点)を次表のように換算し、その合計を履修登録科目の総単位で割ったものです。

これまでの単位修得数による学修到達度判定の不十分さを補うために導入するもので、どの程度のレベルで単位を修得したかを数値で表記することができます。

| 評価点 | グレイドポイント |

| 90点〜100点 | 4 |

| 80点〜89点 | 3 |

| 70点〜79点 | 2 |

| 60点〜69点 | 1 |

| 59点以下 | 0 |

例えば、「科目A」(2単位)90点、「科目B」(1単位)80点、「科目C」(2単位)40点、「科目D」(4単位)76点を登録科目の結果とした場合、GPAは次のように計算されます。

- 随意科目、履修辞退した科目については、ここでいう登録科目には含みません。

- 成績を評価点(100点満点)で評価しない科目は算入しません。

【4】地域公共政策士資格教育プログラム及び履修証明プログラムについて

1.地域公共政策士資格制度について

地域公共政策士とは?

2011年度からスタートした京都発の地域資格です。

地域公共政策の担い手に求められる能力を育成するカリキュラムを履修し、所定のポイントを取得すれば、認定機関である(一財)地域公共人材開発機構(COLPU)から「地域公共政策士」の資格が付与されます。この資格に関するプログラムは、京都の5大学で実施されています。

地域公共政策士の特徴

- どのようなプログラムで、どのような能力を得たのかはっきり「見える」こと

- 学問的資格でもあり、職能的資格でもあること

- 各大学のプログラムを組み合わせることで、画一的でない、特色ある能力を取得できること

- EUの教育・職能資格で用いられるEQF※レベルを参照していること

※European Qualifications Frameworkの略

詳細については、(一財)地域公共人材開発機構のHP http://www.colpu.orgをご覧ください。

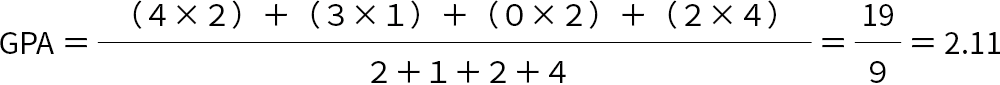

資格の申請には、龍谷大学政策学研究科で提供する資格教育プログラムを1つ以上、その他キャップストーンプログラム、特別講義(COLPU提供)を修了する必要があります。

キャップストーンプログラム科目は、現地調査等の活動をチームで実施し、現実の問題に対して提言を行います。合計8ポイントの修得が修了要件となります。開講科目については「キャップストーンプログラム開講科目一覧」を御参照ください。

「特別講義(COLPU提供)」の受講および「地域公共政策士」資格の認定にあたり、別途受講料と資格発行手数料を(一財)地域公共人材開発機構(COLPU)へ支払う必要がありますのでご注意ください。

- 各履修証明プログラム対象科目を履修しながら、キャップストーンプログラム科目を並行して履修することが可能です。

2.履修証明プログラムについて

社会人等に対する多様なニーズに応じた体系的な教育、学習機会の提供を促進すべく、2007年の学校教育法改正(第105条)により、大学は、一定のまとまりのある学習プログラムを修了した者に対して履修証明書を交付することができるようになりました。

政策学研究科では、以下のとおり履修証明プログラムを開講します。本プログラムの修了により、履修者は、①龍谷大学が認定する「履修証明」を得るとともに、②「地域公共政策士資格教育プログラム」を修了することとなります。

3.地域公共政策士資格教育プログラムについて

政策学研究科では、「地域公共政策士」資格取得にかかる3つのプログラムを用意しています。3つのプログラムの中から、希望のプログラムを選び、修了要件を満たすことで、「地域公共政策士」資格取得にかかる11ポイントを獲得することができます(その他の必要ポイントについては「地域公共政策士資格教育プログラム及び履修証明プログラムについて」参照)。

このプログラムは、2007年度の学校教育法の改正により創設された「履修証明制度」にも対応しているため、プログラム修了者は学校教育法に基づく「履修証明書」の交付を受けることができます。

地域政策形成能力プログラム

履修証明プログラム(地域公共政策士 資格教育プログラム)

①目的

本プログラムは、地域公共人材に求められる地域政策と地域社会の理論を学び、その動向を実務の視角をもって分析し、実践また実践経験の共有により、地域社会の課題解決をめざす構想を、政策として形成することができる能力を身につけることを目的としています。

②対象

本プログラムの対象は、地域公共人材として職業的および非職業的に地域の政策課題にとりくむことをめざす就業前大学院生、地域政策の現場にあってよりよい政策形成のために理論と実務を架橋する学びにとりくみたい社会人を想定しています。

③アウトカム(プログラム修了時に獲得することが期待される能力)

| 到達目標 | 知識 (knowledge) |

技能 (skills) |

職務遂行能力 (competence) |

|---|---|---|---|

| 地域社会に関する様々な理論・政策・地域活動を活用し、再構成することができる

地域社会の改革や発展のための計画やプログラムを責任を持って策定し実行することができる |

持続型社会の構築に向けた、地域社会における様々な活動と活動を担う主体の再構成を理解することができる | 地域における複雑な課題群を一般化し、それに対する普遍的な解決策を提示することができる | 地域社会における政策提言及びプログラム運用を企画・調整・主導することができる |

④地域政策形成能力プログラム 修了要件

| 科目群 | 必要ポイント | |

|---|---|---|

| 必修 | 「地域公共人材特別演習」 |

1科目 1ポイント |

| ◎科目群 | 主として地域政策および地域社会の理論、知識、動向を学ぶ科目 |

2科目 4ポイント |

| □科目群 | 主として地域政策の理論、知識、動向、事例を実務の視角をもって学ぶ科目 |

2科目 4ポイント |

| ※科目群 | 実践または実践の経験を共有する科目 |

1科目 2ポイント |

|

計 |

11ポイント |

|

社会人また地域政策の実践経験がない履修者は、※科目群のうちインターンシップ科目を選択することを推奨します。

⑤地域政策形成能力プログラム科目一覧

必修1ポイント、◎から4ポイント、□から4ポイント、※から2ポイント

| 科目名 | ポイント | |

|---|---|---|

| 必修 | 地域公共人材特別演習 | 1ポイント |

| ◎ | 公共政策学研究 | 2ポイント |

| 都市政策研究 | 2ポイント | |

| 財政学・地方財政学研究 | 2ポイント | |

| 都市計画研究 | 2ポイント | |

| 農村政策研究 | 2ポイント | |

| □ | 地方行政実務演習 | 2ポイント |

| 非営利組織研究 | 2ポイント | |

| まちづくりとコミュニティ研究 | 2ポイント | |

| まちづくりと法研究 | 2ポイント | |

| ※ | 地域リーダーシップ研究 | 2ポイント |

| 先進的地域政策研究 | 2ポイント | |

| 協働ワークショップ実践演習 | 2ポイント | |

| 実践キャリア研究 | 2ポイント | |

年度により不開講とする科目もあります。不開講科目や開講曜講時については、履修する年度の時間割表を確認してください。

<つなぎ・ひきだす>対話議論能力プログラム

履修証明プログラム(地域公共政策士 資格教育プログラム)

①目的

本プログラムは、地域公共人材に求められる〈つなぎ・ひきだす〉能力の背景や必要性などの理解を含めた理論を学び、対話・議論により他者と関係性を構築し、理解や共有しうる何かなどを引き出していく技術を得て、実践において、地域社会の変革や政策課題の解決につながる人々の連携・協力を形成しうる能力の基盤を形成することを目的としています。

②対象

本プログラムの対象は、多様な主体との連携・協力関係を構築し、地域政策を進める能力の基盤を身につけたい地域政策の実践にかかわる社会人、地域公共人材として職業的および非職業的に地域の政策課題にとりくむことをめざす就業前大学院生を想定しています。

③アウトカム(プログラム修了時に獲得することが期待される能力)

| 到達目標 | 知識 (knowledge) |

技能 (skills) |

職務遂行能力 (competence) |

|---|---|---|---|

| 地域社会に関する様々な理論・政策・地域活動を活用し、再構成することができる

地域社会の改革や発展のための計画やプログラムを責任を持って策定し実行することができる |

持続型社会の構築に向けた、地域社会における様々な活動と活動を担う主体の再構成を理解することができる | 対象となる業務の進行に必要な、地域社会における合意形成と地域的連帯の形成をはかることができる | 実務におけるリーダーとして業務の発展と組織の改革に取り組むとともに、構成員を組織的に活用することができる

課題の解決のために必要な社会的資源を必要に応じて再構成することができる |

④<つなぎ・ひきだす>対話議論能力プログラム 修了要件

| 科目群 | 必要ポイント | |

|---|---|---|

| 必修 | 「地域公共人材特別演習」 |

1科目 1ポイント |

| ◎科目群 | 主として〈つなぎ・ひきだす〉能力の背景となる地域社会および地域政策をめぐる今日的理論、知識、動向を学ぶ科目 |

3科目 6ポイント |

| □科目群 | 多様な主体との議論による政策形成の実践科目 |

1科目 2ポイント |

| ※科目群 | 多様な主体との対話・議論をすすめる促進者(ファシリテータ)としての能力を学ぶ実践科目 |

1科目 2ポイント |

|

計 |

11ポイント |

|

⑤<つなぎ・ひきだす>対話議論能力プログラム科目一覧

必修1ポイント、◎から6ポイント、□から2ポイント、※から2ポイント

| 科目名 | ポイント | |

|---|---|---|

| 必修 | 地域公共人材特別演習 | 1ポイント |

| ◎ | 地域協働研究 | 2ポイント |

| コミュニティメディア研究 | 2ポイント | |

| まちづくりとコミュニティ研究 | 2ポイント | |

| 公共政策学研究 | 2ポイント | |

| □ | 協働ワークショップ実践演習 | 2ポイント |

| 実践キャリア研究 | 2ポイント | |

| ※ | コミュニケーション・ワークショップ実践演習 | 2ポイント |

年度により不開講とする科目もあります。不開講科目や開講曜講時については、履修する年度の時間割表を確認してください。

環境まちづくり能力プログラム

履修証明プログラム(地域公共政策士 資格教育プログラム)

①目的

本プログラムは、持続可能な地域社会づくりに求められる政策や要件等について理論的知識を修得し、その考え方や経緯、自治体環境政策を中心に事例を調査・分析・研究し評価する能力、実践における政策立案能力および活動能力を修得することを目的としています。

②対象

本プログラムの対象は、地域公共人材として職業的および非職業的に環境問題にとりくむことをめざす就業前大学院生、環境問題にとりくむ自らの職務を理論またより広い視野をえることでその能力を向上させたい職業人を想定しています。

③アウトカム(プログラム修了時に獲得することが期待される能力)

| 到達目標 | 知識 (knowledge) |

技能 (skills) |

職務遂行能力 (competence) |

|---|---|---|---|

| 地域社会における様々な課題に対応するために必要な知識・技能・実践方法に習熟するとともに、それらが地域社会に与える影響を適切に判断することができる | 様々な理論・政策・情報を組み合わせた客観的な分析と評価による既存の概念の修正を理解することができる

持続型社会の構築に向けた、地域社会における様々な活動と活動を担う主体の再構成を理解することができる |

問題の解決に必要な様々な方策や技術及び知見を特定するとともに、それらを組み合わせ、最適化し、実践することができる

対象となる業務の進行に必要な、地域社会における合意形成と地域的連帯の形成をはかることができる |

地域社会における政策提言及びプログラム運用を企画・調整・主導することができる |

④環境まちづくり能力プログラム 修了要件

| 科目群 | 必要ポイント | |

|---|---|---|

| 必修 | 「地域公共人材特別演習」 |

1科目 1ポイント |

| ◎科目群 | 主として持続可能な地域社会づくりや自治体環境政策の理論、知、動向を、事例をふまえつつ学ぶ科目 |

2科目 4ポイント |

| □科目群 | 地域や自治体の環境課題および政策の分析・研究を通じた政策立案やその実践を学ぶ科目 |

2科目 4ポイント |

| ※科目群 | 実践または実践の経験を共有する科目 |

1科目 2ポイント |

|

計 |

11ポイント |

|

⑤環境まちづくり能力プログラム科目一覧

必修1ポイント、◎から4ポイント、□から4ポイント、※から2ポイント

| 科目名 | ポイント | |

|---|---|---|

| 必修 | 地域公共人材特別演習 | 1ポイント |

| ◎ | 地域協働研究 | 2ポイント |

| 都市政策研究 | 2ポイント | |

| 地域エネルギー政策研究 | 2ポイント | |

| 都市計画研究 | 2ポイント | |

| □ | 環境政策研究 | 2ポイント |

| 環境学研究 | 2ポイント | |

| 環境課題分析研究 | 2ポイント | |

| 環境社会学研究 | 2ポイント | |

| 地域再生可能エネルギー実装演習 | 2ポイント | |

| ※ | 協働ワークショップ実践演習 | 2ポイント |

| 実践キャリア研究 | 2ポイント | |

年度により不開講とする科目もあります。不開講科目や開講曜講時については、履修する年度の時間割表を確認してください。

【キャップストーンプログラム 開講科目一覧】

以下の科目から合計8ポイントを修得してください。以下の表の推奨区分を参考に、受講科目を選択してください。なお、異なる推奨区分の科目も履修可能です。年度によって不開講となる科目がありますので、履修する年度の時間割表を確認してください。

| 推奨区分 | 科目名 | ポイント |

|---|---|---|

| 学部進学者向け | 政策学研究発展演習Ⅰ | 4ポイント |

| 政策学研究発展演習Ⅱ | 4ポイント | |

| 政策学研究発展演習Ⅲ | 4ポイント | |

| 政策学研究発展演習Ⅳ | 4ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅠA(国内) | 8ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅡA(国内) | 8ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅠA(海外) | 8ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅡA(海外) | 8ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅠB(海外) | 8ポイント | |

| 政策実践・探究演習ⅡB(海外) | 8ポイント | |

| 社会人向け | 地域公共人材実践演習 | 8ポイント |

検索

検索