Need Help?

経営学研究科 履修要項

最終更新日: 2025年1月16日

【1】修士課程 アカデミック・コース

1.経営学研究科で授与する学位

経営学専攻 修士(経営学)Master of Arts in Business Administration

2.開設科目

| 科目群 | 科目名 | 担当者 | 単位 | 備考 |

| 経営学総合 | 経営学原理研究 | 梶脇 裕二 | 4 | |

| 企業論研究 | 細川 孝 | 4 | ||

| マネジメント | 経営管理論研究 | 岩田 浩 | 4 | |

| 企業統治論研究 | 坂本 雅則 | 4 | ||

| 流通システム論研究 | 遠藤 明子 | 4 | ||

| マーケティング論研究 | 藤岡 章子 | 4 | ||

| 多国籍企業論研究 | 林 尚毅 | 4 | ||

| アジア企業経営論研究 | 木下 徹弘 | 4 | ||

| マネジメント思想研究 | 河邉 純 | 4 | ||

| 国際比較経営論研究 | 于 健 | 4 | ||

| 経営情報 | 経営情報システム論研究 | (休講) | 4 | |

| 経営データ解析研究 | 西岡 久充 | 4 | ||

| 会計学 | 会計原則論研究 | 鈴木 学 | 4 | |

| 国際会計論研究 | 井手 健二 | 4 | ||

| 会計監査論研究 | 加藤 正浩 | 4 | ||

| 会計情報論研究 | 藤木 潤司 | 4 | ||

| 管理会計論研究 | 梅澤 俊浩 | 4 | ||

| 外国語 | 外国文献研究(英語) | 坂本 雅則 | 4 | |

| 外国文献研究(日本語) | 坂本 雅則 | 4 | ||

| 演習 | 大学院演習ⅠA | 林 尚毅 | 4 | |

| 大学院演習ⅠB | 林 尚毅 | 4 | ||

| 大学院演習ⅡA | 坂本 雅則 | 4 | ||

| 大学院演習ⅡA | 岩田 浩 | 4 | ||

| 大学院演習ⅡB | 坂本 雅則 | 4 | ||

| 大学院演習ⅡB | 岩田 浩 | 4 |

3.履修規程

(1)修士課程 アカデミック・コース履修規程

①修了要件

修士課程修了の認定を受けるためには、設置科目中から外国文献研究(4単位)、大学院演習ⅠA(4単位)、大学院演習ⅠB(4単位)、大学院演習ⅡA(4単位)、大学院演習ⅡB(4単位)を含む32単位以上を履修し、修了年次に修士論文もしくは課題研究を提出して合格しなければならない。

②履修上の注意事項

- 1年次においては、外国文献研究(4単位)及び指導教授が担当する研究(4単位)、大学院演習ⅠA(4単位)、大学院演習ⅠB(4単位)を含む24単位以上を履修しなければならない。

- 2年次においては、大学院演習ⅡA(4単位)、大学院演習ⅡB(4単位)を含む8単位以上を履修しなければならない。

- 外国文献研究は、複数履修しても4単位を超える単位は修了要件に含めない。

- 外国文献研究(日本語)は外国人留学生を対象とする日本語文献研究の科目のため、日本語を母語とする院生は履修登録できない。

- 設置科目中の関連科目については、8単位を超える単位は修了要件に含めない。

- 演習科目の成績は修士論文もしくは課題研究と口述試問の結果で評価する。

③学部授業科目(諸課程科目を含む)の聴講は、別に定める「龍谷大学大学院経営学研究科学部科目履修に関する内規」によるものとする。ただし、上限を5科目とする。

④研究科委員会の許可を条件に、10単位の範囲内で、他コース科目を履修できる。ただし、演習除く。取得した単位は修了要件に含める。

⑤成績疑義

成績評価に対して疑義がある場合は、以下の手続きが必要です。授業担当者に直接申し出ることは禁止します。

- 所定の「成績疑義申出用紙」(経営学部教務課にて配布)に疑義内容を詳細に記入してください。

- 「成績疑義申出用紙」を申出期間内(大学院生のメーリングリスト、ポータルサイト、掲示板等でお知らせします)に、経営学部教務課に提出してください。

⑥修士論文もしくは課題研究の提出スケジュール(研究指導計画)

2024年度

(1年次生)

|

2024年4月2日 |

入学式までに修士論文調査票を提出し、指導教授を決定する。 |

|

4月上旬 |

指導教授の研究科目及び大学院演習ⅠA・ⅠBを履修登録する。 |

(2年次生以上)

|

2024年4月上旬 |

指導教授の大学院演習ⅡA・ⅡBを履修登録する。 |

|

5月20日締切 |

修士論文・課題研究題目届を提出する。 |

|

6月5日 |

構想報告会で論文の構想を報告する。 |

|

11月20日 |

修士論文・課題研究中間報告会で論文の中間発表をする。(提出予定者は全員参加) |

|

2025年1月9日締切 |

修士論文・課題研究を提出する。 修士論文・課題研究題目変更届を提出する(題目を変更する場合)。 |

|

1月20日~2月2日 |

口述試問を受ける。 |

〈9月修了を希望する場合〉※2年以上在学した学生のみ対象

|

2024年5月7日締切 |

9月修了希望届を提出する(用紙は経営学部教務課にて配布)。受付期間:4月1日~5月8日 |

|

5月22日締切 |

修士論文・課題研究題目変更届を提出する(題目を変更する場合)。 |

|

7月8日締切 |

修士論文・課題研究を提出する。 |

|

7月17日~7月31日 |

修士論文・課題研究に対する口述試問を受ける。 |

- 日程は事情により変更することがありますが、その場合はポータルサイト、メーリングリスト等によって通知します。

⑦中間報告会・構想報告会について

構想報告会(2年次6月上旬)

趣旨・目的

- 修士論文・課題研究の構想を報告し、研究科内で研究テーマや論文作成の進捗状況を共有するとともに、今後の研究の進め方についてアドバイスを聞く機会とする。

- 構想報告会での報告は、修了のための要件とする。

内容

- 報告会は、それぞれ前半に修士論文執筆予定者、後半に課題研究執筆予定者が報告する。

- A4×2枚程度に、テーマ、問題意識、研究課題、構成主要参考文献をまとめること。

- 1人あたりの報告時間は、質疑応答を含め25分程度を予定している。

- 研究科教員は、研究の進め方についてアドバイスを行う。

- 報告会終了後、教員と院生による懇談会を予定している。

中間報告会(2年次11月下旬)

趣旨・目的

- 修士論文・課題研究の中間発表を行い、論文作成の進捗状況の確認および教員による助言・指導の機会とする。

- 中間報告会での報告は、修了のための要件とする。

内容

- 報告会は、それぞれ前半に修士論文執筆予定者、後半に課題研究執筆予定者が報告する。

- 1人あたりの報告時間は、質疑応答を含め30分程度を予定している。

- 研究科教員は、論文に対する助言・指導を行う。

【2】修士論文・課題研究提出要領

学生は修士課程進学時に、指導教授と相談の上で、修士論文か課題研究かのいずれかを選択しなければならない。修士課程修了の認定を受けるためには、修了年次に修士論文もしくは課題研究を提出して合格しなければならない。経営学研究科では、修士論文と課題研究を、次のように定義している。

修士論文:

これは、いわゆる「学術研究」といえるものである。国内外で研究されているテーマについて、これまでの研究業績を充分に踏まえたうえで、自分の見解を展開することを要求される。修士論文をまとめる場合、外国の専門書・論文などを読みこなす外国語能力が必要となる。修士論文は課題研究に比して、学術的な研究に比重を置いた論文である。

課題研究:

これは、いわゆる「アクティブラーニング」を通じて獲得した経験をベースとした「ケース分析」「実践研究」である。アクティブラーニングにおいて起きた課題をどう発見し、どう解決に導いたのか、ケースを使いつつ理論的考察を加味した論文を作成することを意味している。

1.修士論文提出要領

-

日本語による修士論文

- 論文題目(5月20日提出締切)および題目の変更(論文題目提出以降、論文提出まで随時受付)の提出には、届用紙に「修士論文研究計画書」2,000字程度を添えて提出のこと。

- 論文提出(1月9日提出締切)にあたっては、本文とは別に「論文要旨」(2,000字程度)を添えること。

- 本文の字数は、40,000字前後とする。

- 本文に関わる注および参照文献リストなどは、すべて本文の後に用紙(指定用紙)を改めて設けること(枚数は制限しない)。

- 提出の際は、本文用紙と注などに関わる用紙と論文要旨を区分して、それぞれ3部を経営学部教務課へ提出すること〈製本は、経営学部教務課で行う〉。

-

英語による修士論文

- 「日本語による修士論文」の(1)①、②、④、⑤については、英語による修士論文にもこれを適用する。

- 使用する用紙は、A4タイプ用紙またはA4白紙とする。

共にワープロ(Times New Roman、Point 11)で、1ページ24行、枚数50ページ前後とする。

2.課題研究提出要領

- 研究題目(5月20日提出締切)および題目の変更(研究題目提出以降、課題研究提出日まで随時受付)の提出には、届用紙に「課題研究計画書」2,000字程度を添えて提出のこと。

- 課題研究提出(1月9日提出締切)にあたっては、本文とは別に「論文要旨」(2,000字程度)を添えること。

- 本文の字数は、24,000字前後とする。

- 本文に関わる注および参照文献リストなどは、すべて本文の後に用紙(指定用紙)を改めて設けること(枚数は制限しない)。

- 本文に関わる図表などは、全て本文に含まれる。

- 提出の際は、本文用紙と注などに関わる用紙と課題研究要旨を区分して、それぞれ3部を経営学部教務課へ提出すること〈製本は、経営学部教務課で行う〉。

〈修士論文および課題研究は、本学で製本・保管し公開を原則とする。支障のある者は申し出ること〉。

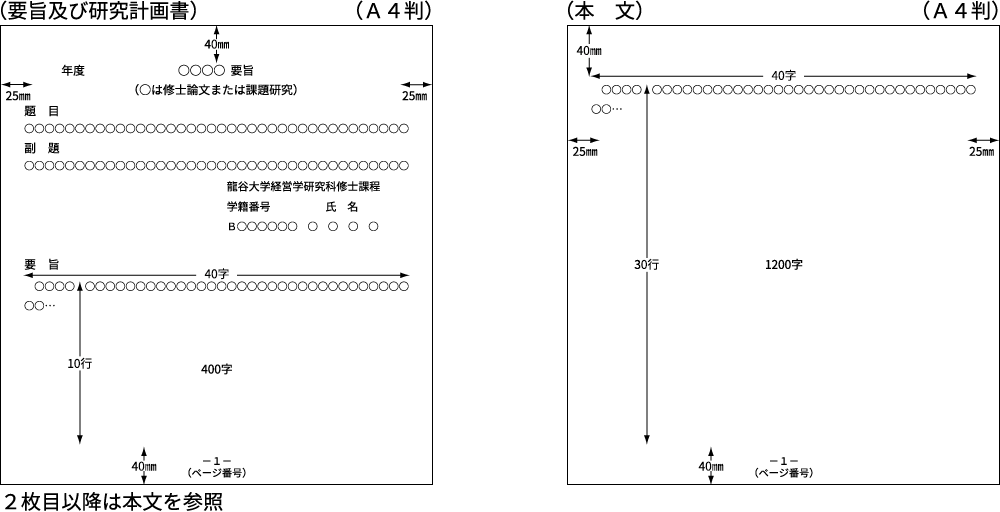

3.指定用紙

修士論文及び課題研究を提出する場合は、次の指定用紙を使用すること。

「修士論文及び課題研究の研究計画書」等もこの指定とする。

〈パソコンで作成〉

①A4判白紙(原稿用箋相当の上質白紙)

②縦位置 横書(黒字)

③印字方法

1)行数30行 1行文字数40字 1枚1200字

2)上下、左右マージンの目安

上マージン 40mm 下マージン 40mm

左マージン 25mm 右マージン 25mm

3)下余白中央にページ番号を付すこと。

4)要旨の場合は、1ページ目が少し異なる(⑤作成例を参照)。

④用紙枚数

1)修士論文の場合 本文33枚前後

2)課題研究の場合 本文20枚前後

⑤作成例

- ページ番号は本文から参考文献まで連番で記載すること。

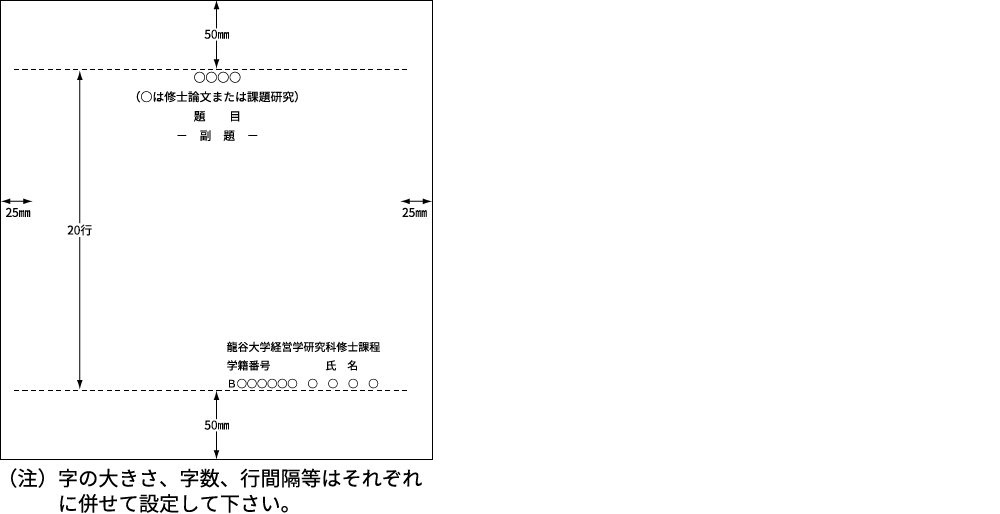

〈表紙の指定〉

①A4判白紙(手書きの場合の原稿用箋相当の上質白紙)。

②縦位置 横書(黒字)。

③手書きでもワープロでも同じ様式である。

④印字方法

1)行数20行

2)上下、左右マージン

上マージン 50mm 下マージン 50mm

左マージン 25mm 右マージン 25mm

⑤作成例

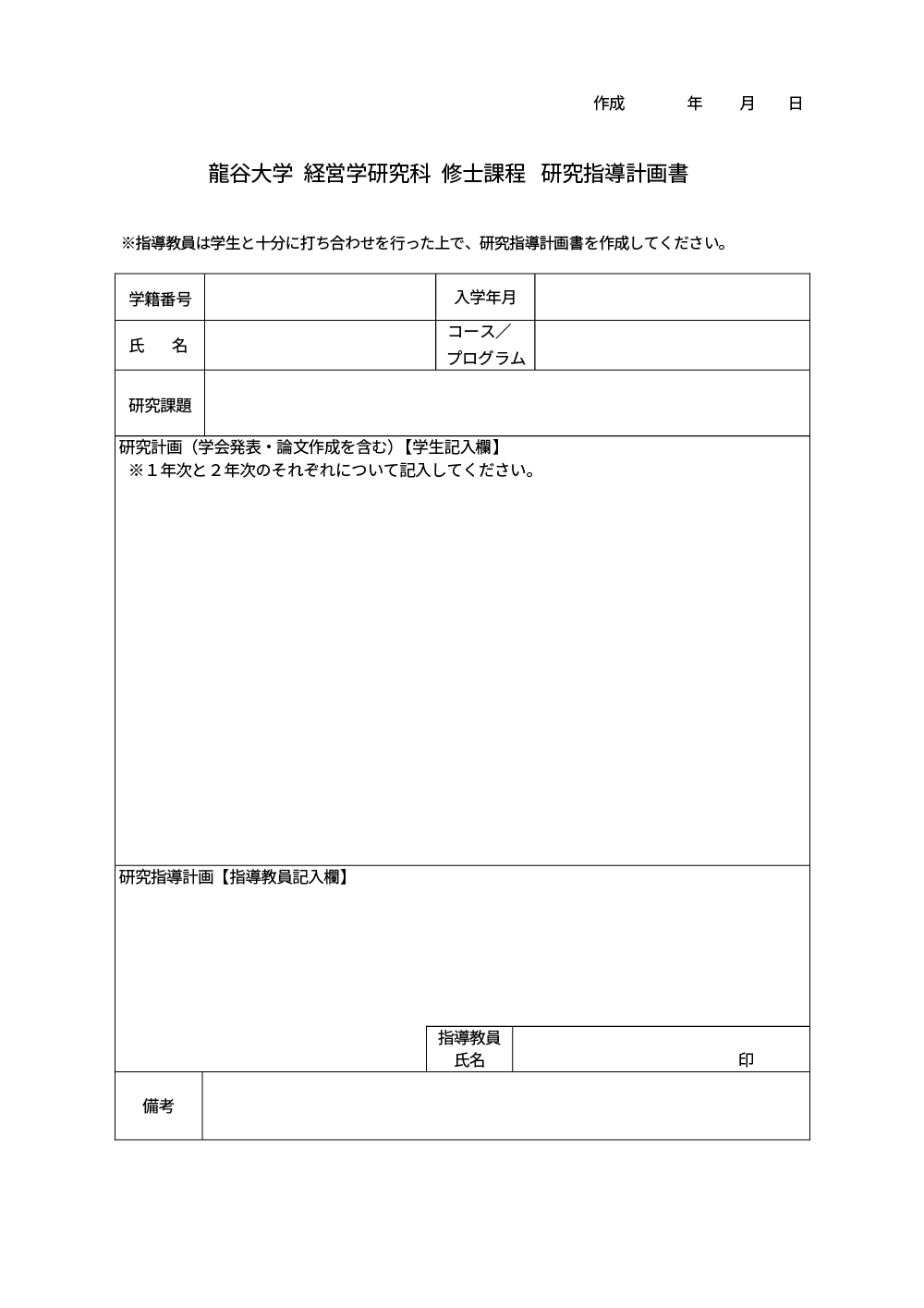

経営学研究科 修士課程 研究指導スケジュール

| 年次 | 内容 | 研究指導概要 |

|---|---|---|

| 【1年次】 | ||

| 3月 | オリエンテーション | 大学院での履修について説明する。修士論文・課題研究の作成・提出までのスケジュールの説明を行い、論文作成の作法、文献・資料収集、著作権への配慮等について指導する。 |

| 4月 | 指導教員の決定 | アカデミック・コース修士課程1年次生により提出された研究計画書・指導教授調査票にもとづき、指導教員を決定し、研究計画について検討・指導する。 |

| 5月 | 研究指導計画書の作成・提出 | アカデミック・コース修士課程1年次生は、研究指導計画書を作成・提出する。 |

| 6月 | 構想報告会 | 構想報告会を実施し、修士課程2年次生の構想報告会に参加するよう指導する。 |

| 10~11月 | 中間報告会 | 中間報告会を実施し、修士課程2年次生の中間報告会に参加するよう指導する。 |

| 【2年次】 | ||

| 6月 | 構想報告会 | 構想報告会を実施し、修士課程2年次生の構想報告にもとづき、改善すべき点等について指導する。 |

| 10~11月 | 中間報告会 | 中間報告会を実施し、修士課程2年次生の中間報告にもとづき、改善すべき点等について指導する。 |

| 1月 | 修士論文・課題研究提出 | |

| 1~2月 | 修士論文・課題研究口述試問 | 口述試問を実施し、修士論文・課題研究の審査を行う。 |

| 3月 | 学位授与 | |

- 状況により、上記のスケジュールは変更する場合があります。

4.龍谷大学大学院経営学研究科(修士課程)学位論文審査等規程

第1条(本規程の目的)

本規程は龍谷大学大学院学則第12条および龍谷大学学位規程にもとづき、修士の学位を得ようとする者に課せられる修士論文・課題研究(以下「修士論文等」という。)の審査等に関する事項を定めることを目的とする。

第2条(論文の提出資格)

龍谷大学大学院経営学研究科修士課程の2年次以上の学生で、修士課程授業科目を所定の履修方法によって履修し、課程修了に必要な32単位をその学年度において修得見込の者、またはその学年度までに修得した者は、当該学年度において、所定の手続により修士論文等を提出できる。

第3条(論文の受理)

前条により提出される修士論文等は、別に定める修士論文等の様式を具備するとともに、所定の頁数を満たすものでなければならない。

2.前条に提出される修士論文等は、所定の日時までに提出されねばならない。

3.前2項の要件を満たして提出された修士論文等は、本研究科委員会の議を経て、学長が受理する。

第4条(論文の審査)

修士論文等の審査は、修士論文等において扱われる専門科目および関連科目の大学院担当の龍谷大学専任教授中より2名以上の審査員を選定して、施行される。但し研究科委員会が必要と認めたときは、本項の規程にかかわらず大学院担当の准教授・講師を審査員に加えることができる。

2.修士論文等の審査には、口述試験を課する。

第5条(論文の合否)

修士論文等は、広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要であり、2年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない。

2.修士論文等の評価は、点数によって示し、100点を満点として60点以上を合格とする。

附則

この規程は、昭和57年6月2日よりこれを施行する。

附則(平成7年6月21日第4条の1改正)

この規程は、平成7年6月21日よりこれを施行する。

附則(平成19年4月18日第1条一部改正、第2条第1項一部改正、第2項追加、第3条第1項第2項第3項一部改正、第4条第1項第2項一部改正、第5条第1項第2項一部改正)

この規程は、平成19年4月1日よりこれを施行する。

附則(令和5年3月15日第2条第2項一部改正)

この規程は、令和5年3月15日よりこれを施行する。

5.経営学研究科の学位論文審査基準(修士課程)

博士後期課程への出願に際しては、修士論文の提出を求められることが一般的であるため、博士後期課程進学希望者は、志望大学の出願基準を参照して、論文作成するようにしてください。

【修士論文】

経営学研究科の修士論文審査基準は以下の通りとする。

- 論文テーマの妥当性(学問的意義・適切性)

論文テーマが経営学研究として位置づけられるとともに、論文の内容を的確に表現していること。 - 問題の適切性

経営学的な意義を意識した研究課題が設定されていること。 - 論理の一貫性

論理的に一貫した考察がされていること。 - 研究方法

研究課題、研究対象にふさわしい研究の方法がとられていること。研究の方法が学問的批判に耐えられる適切なものであること。 - 体裁

学術論文にふさわしい形式(引用、参考文献の提示、等)がされていること。論文の字数(本文)については、40,000字前後とする。 - 先行研究との関連性(参考文献の適切性)

当該分野の代表的な先行研究をサーベイした上で、適切に課題設定されていること。 - 独創性(新奇性)

考察の結果から得られた知見が、何らかの点で独創性(新奇性)を有していること。 - 専門性

経営学の現代的展開を踏まえた高度な知識にもとづいた考察がなされていること。 - 広汎性

経営学の広範な知識を十分身につけた上で考察を行い、考察の結果も経営学の全般的な知識にとって有意義であること。 - 資質

広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであること。 - その他

2年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものであること。

【課題研究】

当該院生がアクティブラーニングを通じて獲得した「実践的テーマ」を経営学的ないし会計学的に考察しようとする場合、その成果を課題研究として提出できることとする。基準は以下の通りとする。

- 論文テーマの妥当性(学問的意義・適切性)

論文テーマが経営学研究として位置づけられるとともに、論文の内容を的確に表現していること。 - 問題の適切性

経営学的な意義を意識した研究課題が設定されていること。 - 論理の一貫性

論理的に一貫した考察がされていること。 - 研究方法

研究課題、研究対象にふさわしい研究の方法がとられていること。研究の方法が学問的批判に耐えられる適切なものであること。 - 体裁

学術論文にふさわしい形式(引用、参考文献の提示、等)がされていること。論文の字数(本文)については、24,000字前後とする。 - 先行研究との関連性(参考文献の適切性)

当該分野の代表的な先行研究をサーベイした上で、適切に課題設定されていること。

【3】博士後期課程

1.経営学研究科で授与する学位

経営学専攻 博士(経営学)Doctor of philosophy in Business Administration

2.開設科目

| 授業科目 | 単位 | 備考 |

| 特殊研究 | 4 | |

| 特殊演習 | 12 | 3年間継続履修 |

3.履修規程

- 単位修得には、博士後期課程標準修学年限3年間に特殊演習12単位を含め、12単位以上を履修しなければならない。

- 特殊演習は、3年間継続履修して合格すれば、3年目に12単位が認定される。

- 博士後期課程の修了認定は、単位修得に加え、課程博士学位申請論文を提出し、合格しなければならない。

中間報告会(2年次、3年次10月上旬)

趣旨・目的

- 博士論文の中間発表を行い、論文作成の進捗状況の確認および教員による助言・指導の機会とする。

- 中間報告会は2年次、3年次に2回行い、修了のための要件とする。

内容

- 1人あたりの報告時間は、質疑応答を含め60分程度を予定している。

- 研究科教員は、論文に対する助言・指導を行う。

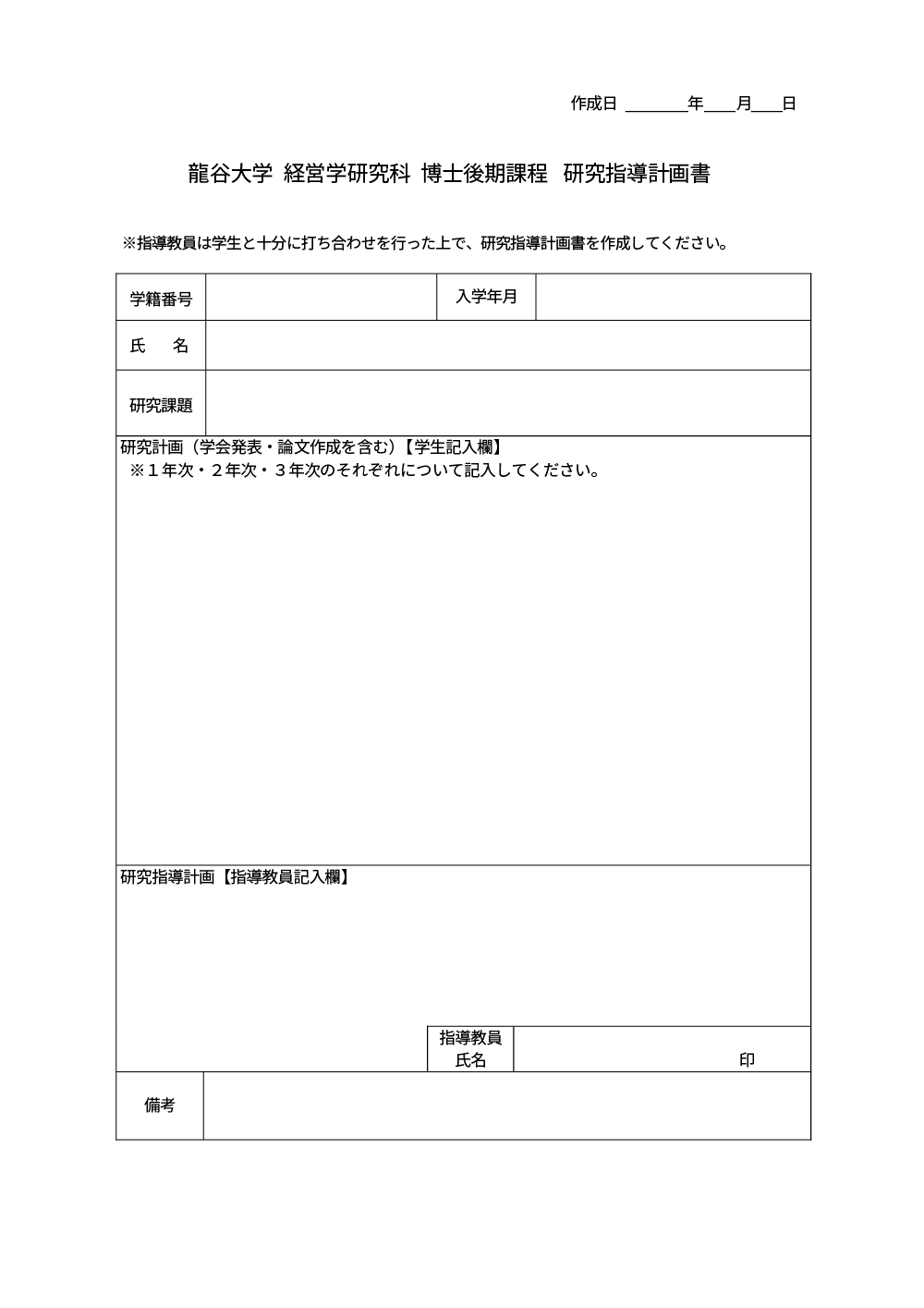

経営学研究科 博士後期課程 研究指導スケジュール

| 年次 | 内容 | 研究指導概要 |

|---|---|---|

| 【1年次】 | ||

| 4月 | オリエンテーション指導教員の決定 | 大学院での履修について説明する。 博士論文の作成・提出までのスケジュールについて説明する。 博士後期課程1年次生により提出された研究計画書にもとづき、指導教員を決定し、研究計画について検討・指導する。 |

| 5月 | 研究指導計画書の作成・提出 | 研究指導計画書を作成・提出する。 |

| 5月~ | 研究の進捗状況等の確認・指導 | 研究の進捗状況等について確認し、研究指導を行う。(随時) |

| 10月 | 中間報告会への出席 | 博士後期課程3年次生の中間報告会に参加するよう指導する。 |

| 1月 | 博士論文執筆計画書の作成・提出 | 博士論文執筆計画書を作成・提出する。 |

| 【2年次】 | ||

| 4月~ | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等の確認・指導 | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等について確認し、研究指導を行う。(随時) |

| 10月 | 中間報告会での発表 | 中間報告会での発表。 |

| 【3年次】 | ||

| 4月~ | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等の確認・指導 | 研究及び博士論文執筆の進捗状況等について確認し、研究指導を行う。(随時) |

| 10月 | 中間報告会での発表 | 中間報告会での発表。 |

| 1月 | 課程博士論文提出 | 課程博士学位申請論文提出 |

| 1月 | 受理審査委員会の発足 | 課程博士学位申請論文の受理審査委員会を発足させる。 |

| 2月 | 審査委員会の発足 | 課程博士学位申請論文の審査委員会を発足させる。 |

| 2月 | 博士論文口述試問 | 口述試問を実施し、博士論文の審査を行う。 |

| 2月 | 学位授与審議 | 研究科委員会において、審査報告を行い、学位授与について審議する。 |

| 3月 | 学位授与 | |

- 状況により、上記のスケジュールは変更となる場合があります。

単位取得満期退学した場合の『課程博士』学位授与の取り扱い(龍谷大学大学院学則より一部抜粋)

第29条

3 本条第1項によって退学した者のうち、博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学した者は、学位論文提出のために、さらに入学を願出ることができる。ただし、さらに入学できる期間は、退学した翌学期から起算して5学期を超えることはできない。

第38条

10 本学大学院博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学し、課程修了のための学位論文提出のためにさらに入学した者の学費は、論文審査在籍料のみとし、その額は30,000円とする。

- 上記については、指導教授とご相談の上、必ず事前に教務課窓口に願い出ること。

- この規程は、2019年度以降の博士後期課程入学生から適用します。

4.課程博士学位申請論文提出要領

課程博士学位申請論文の提出については、以下の各項による。

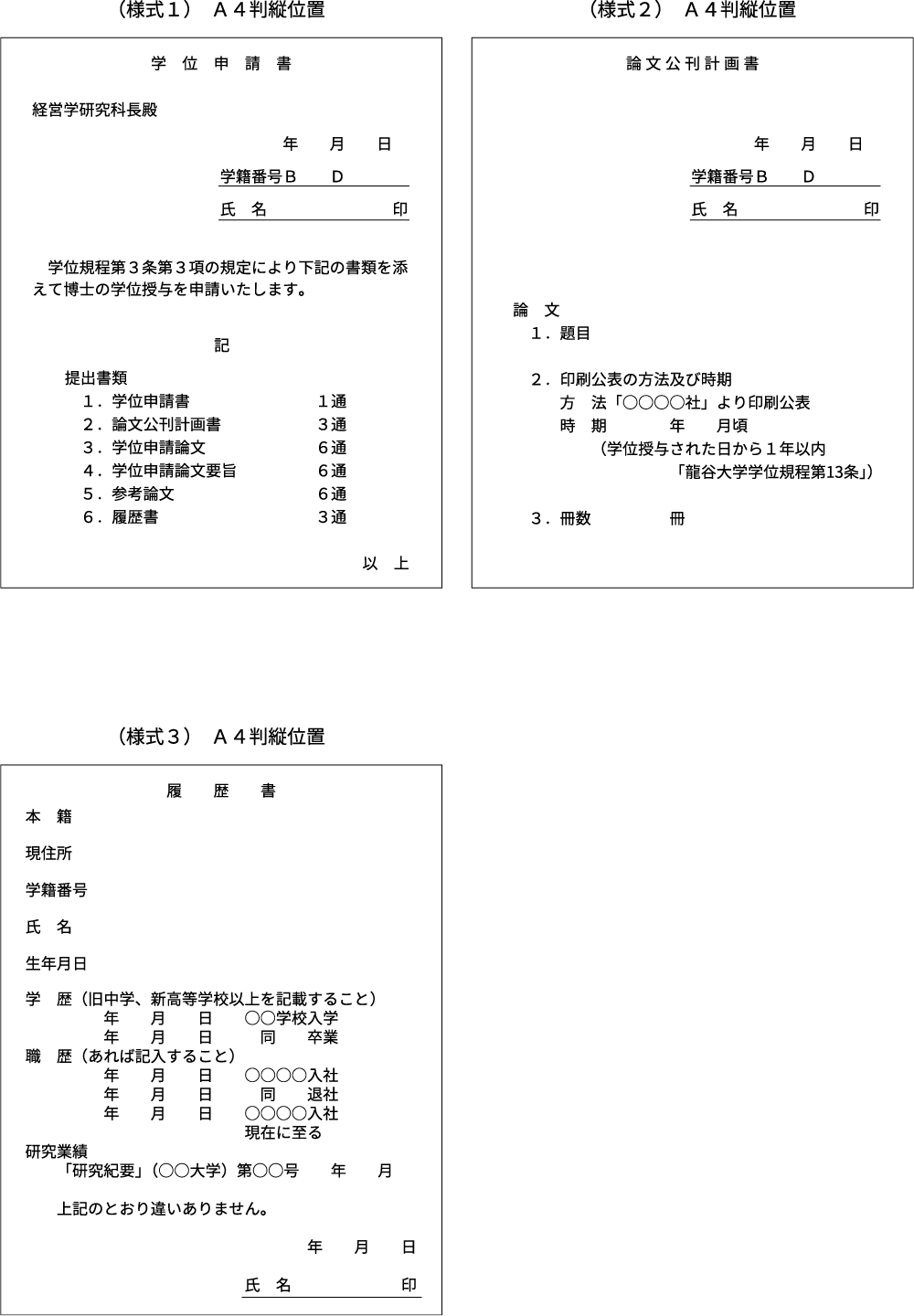

(1)提出要領

次の①~⑥の書類を取り揃えて提出する。

- 学位申請書(様式1) 1通

- 論文公刊計画書(様式2) 3通

- 学位申請論文 6通

- 学位申請論文要旨 6通

- 参考論文 6通

(参考論文を提出する場合のみ) - 履歴書(様式3) 3通

(ただし、著書・論文などが多数にわたる場合には、「研究業績一覧」を別紙にて提出することができる。)

(2)学位申請論文の体裁

- 書体

日本語または英語とし、手書き(黒ペンまたは黒ボールペンに限る)、ワープロ、パソコンのいずれでもよい。 - 用紙

指定用紙使用(修士論文指定用紙に準じる)。 - 字数

原則として、日本語では公刊を前提として論文3本以上の分量とする。 - 体裁

製本不要。 - 印刷公表論文等

以上の規定にかかわらず、既に印刷公表された著書・論文等については、これをもって提出することができる。

(3)学位申請論文要旨の体裁

- 書体、用紙は、学位申請論文に準じる。

- 枚数 7枚以上14枚以内(8,000字以上16,000字以内)。

(4) その他

この「提出要領」に定めのない事項については、すべて「龍谷大学学位規程」の定めるところによる。

付 則

この取扱要項は、平成9年12月17日から施行する。

5.経営学研究科課程博士にかかる学位申請の受理および審査に関する申し合わせ

制定 2012年6月6日

施行 2012年6月6日

修正 2012年9月26日

【受理審査の手続き】

- 本研究科委員会に対して課程博士学位申請論文の提出があったときは、研究科委員会は受理するか否かを審査するための受理審査委員会を設ける。

- 受理審査委員会は、研究科委員会構成員3名をもって構成する。3名については、執行部が推薦の上、3名一括での投票を行う。出席者の3分の2以上の賛成によって決定する。3分の2以上の賛成が得られない場合は、改めて投票により上位者をもって決定する。

- 研究科委員会は、それが必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、研究科以外の本学教員及び学外の専門家を選任することができる。

- 受理審査委員会は、同委員会が設置された日から3ヶ月以内に受理の審査を終了し、意見を添えて研究科委員会に報告しなければならない。

- 研究科委員会は前項の報告に基づき、学位授与申請を受理するかどうかの決定を行う。受理の可否については、研究科委員会において、出席者の3分の2以上の賛成によって決定する。

【審査の手続き】

- 研究科委員会が受理の決定をおこなったときは、審査委員会を設ける。

- 審査委員会は、研究科委員会構成員3名をもって構成する。審査委員の選出は、受理審査委員会と同様の手続きを踏むものとする。

- 研究科委員会は、それが必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、研究科以外の本学教員及び学外の専門家を選任することができる。

- 審査委員会は、同委員会が設置された日から3ヶ月以内に、論文内容及び口述試験の結果に基づいて、審査を終了しなければならない。

- 研究科委員会は、審査委員会からの審査報告書にもとづき、学位規程第9条3項及び4項により、論文の可否の決定を行う。

付則 この内規は2012年6月6日から施行する。

6.経営学研究科論文博士にかかる学位申請の受理および審査に関する申し合わせ

制定 2012年9月26日

施行 2012年9月26日

【受理審査の手続き】

- 論文博士の申請手続きがなされた場合は、学長の受理に先立ち研究科委員会は当該申請を受理するか否かを審査するための受理審査委員会を設ける。

- 受理審査委員会は、研究科委員会構成員3名をもって構成する。3名については、執行部が推薦の上、3名一括での投票を行う。出席者の3分の2以上の賛成によって決定する。3分の2以上の賛成が得られない場合は,改めて投票により上位者をもって決定する。

- 研究科委員会は、それが必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、研究科以外の本学教員及び学外の専門家を選任することができる。

- 受理審査委員会は、同委員会が設置された日から3ヶ月以内に受理の審査を終了し、意見を添えて研究科委員会に報告しなければならない。

- 研究科委員会は前項の報告に基づき、学位授与申請を受理するかどうかの決定を行う。受理の可否については、研究科委員会において、出席者の3分の2以上の賛成によって決定する。

【審査の手続き】

- 研究科委員会が受理の決定をおこない、学長より研究科委員会に対して学位授与審査の委嘱があったときは、審査委員会を設ける。

- 審査委員会は、研究科委員会構成員3名をもって構成する。審査委員の選出は、受理審査委員会と同様の手続きを踏むものとする。

- 研究科委員会は、それが必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、研究科以外の本学教員及び学外の専門家を選任することができる。

- 研究科委員会が学位規程第5条2項の「外国語および専攻学科」に関する試問を必要と判断するときは、審査委員会がこれを実施する。

- 学位規程第5条2項による学位授与審査にあたっての外国語の試問は、申請者が次のいずれかに該当する場合にはこれを免除することができる。

- 学位論文の内容から語学力を確認できるとき。

- 大学において外国語講読に関する授業を担当した経験を持つとき。

- その他語学力を確認しうる資料があるとき。

- 審査委員会は、同委員会が設置された日から3ヶ月以内に、論文内容及び口述試験の結果に基づいて、審査を終了しなければならない。

- 研究科委員会は、審査委員会からの審査報告書にもとづき、学位規程第9条3項及び4項により、論文の可否の決定を行う。

付則 この内規は2012年9月26日から施行する。

7.経営学研究科の学位論文審査基準(博士後期課程)

【博士論文】

- 論文テーマの妥当性(学問的意義・適切性)

論文テーマが経営学研究の現代的課題として位置づけられるとともに、論文の内容を的確に表現していること。 - 問題の適切性

これまでの経営学研究を渉猟し、経営学にとって現代的な意義を明確にした研究課題が設定されていること。 - 論理の一貫性

明確な方法論にもとづいた論理的に一貫した考察がされていること。 - 研究方法

研究課題、研究対象にふさわしい研究の方法がとられていること。研究の方法が学問的批判に耐えられる適切なものであること。 - 体裁

学術論文にふさわしい形式(引用、参考文献の提示、等)がされていること。字数は、原則として、日本語では公刊を前提として論文3本以上の分量であること。 - 先行研究との関連性(参考文献の適切性)

当該分野の代表的な先行研究をサーベイした上で、適切に課題設定されていること。 - 独創性(新奇性)

考察の結果から得られた知見が、経営学研究の現代的展開にとって独創的(新奇性)を有していること。 - 専門性

経営学の現代的展開を踏まえた高度な知識にもとづいた考察がなされていること。考察の結果から得られた知見が、当該分野の発展にとって貢献するものであること。 - 広汎性

経営学の広範な知識を十分身につけた上で考察を行い、考察の結果も経営学の全般的な知識にとって有意義であること。 - 資質

広い視野を備える精深な学識とその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであること。 - その他

3年間広い視野に立って専攻分野の研究をした成果に相当するものであること。

検索

検索