Need Help?

専攻科目の教育目的および履修方法

最終更新日: 2025年1月29日

【1】社会学科

(1)専攻科目とは

専攻科目は専門領域に関する科目で、学部が定めた「学位授与の方針」(ディプロマポリシー)と「教育課程編成・実施の方針」(カリキュラムポリシー)に沿って、学生が専門的な知識や経験を得、本学部卒業生にふさわしい資質を身につけることを目的に配置されています。

(2)専攻科目の履修方法

1. 「必修科目」・「選択必修科目」について

「必修科目」・「選択必修科目」として指定されている科目30単位は必ず履修しなければなりません。

上記の30単位以外に、「専攻科目」より、合計46単位以上を必ず履修しなければなりません。

2. 先修制について

以下の科目は、先修制を取っています。先修条件を満たしていない場合、履修することができません。

「社会統計学Ⅱ」(「社会統計学Ⅰ」の先修が必要)

「ライティング実習ⅠB」(「ライティング実習ⅠA」の先修が必要)

「ライティング実習ⅡA」(「ライティング実習ⅠB」の先修が必要)

「ライティング実習ⅡB」(「ライティング実習ⅠB」の先修が必要)

※原則として科目名に「A、B、C…」とあるのは授業内容のちがいを示しているものですから先修ではありません。しかし、「ライティング実習ⅠB」のみは「ライティング実習ⅠA」の先修が必要です。

3. 並行履修制について

「社会調査実習」を履修する年度までに「質的調査法」および「量的調査法」の単位を修得するか、その年度に並行して履修することが必要です。

※編・転入生については、「社会調査実習」の並行履修制は適用されません。

ただし、編・転入生で「社会調査実習」の履修を希望する方は、3年次に「質的調査法」「量的調査法」を履修することが望ましいです。

4. 事前登録の方法について

本学ホームページの「ポータルログイン」から、Web予備・事前登録画面にアクセスの上、希望科目を選択します。科目によっては、用紙の提出やアンケートへの回答等が求められる場合があります。

事前登録期間については、履修説明会および社会学部掲示板・ポータルサイト等で確認してください。

(3)卒業論文

[1]卒業論文スケジュール

スケジュールの詳細はポータルサイト等でお知らせします。

論文提出を遅延したり、口述試問に遅刻・欠席すると卒業が延期になりますので、注意してください。

[2]書式

1. 卒業論文の執筆

- 卒業論文の執筆は、Word使用を原則とします。

2. 卒業論文の分量

- 卒業論文の分量は、ページ数ではなく、文字数で制限します。本文・注・文献で、16,000字を下限とし、20,000字を上限とします。

- 各ページでの制限文字数は、以下のとおりです。

中表紙

目次制限文字数に含みません 本文 16,000字~20,000字 注

文献 - 制限文字数を超える場合には、指導教員と相談してください。

3. 書式設定

- 用紙サイズ:A4サイズ

- 1ページ文字数と行数:以下の表を参考に、読みやすい適切な文字サイズ、文字×行数に設定すること。

文字サイズ 1行文字数×1ページ行数 本論総ページ数の目安 12ポイント 34字×30行 20ページ程度 10.5ポイント程度 40字×30行 17ページ程度 - 余白:適切な余白を設けること。(上35mm×下30mm×左30mm×右30mm程度が目安となります。)

- ページ番号:ページの下・中央

[3]卒業論文の提出

卒業論文は、1部提出です。

詳細な提出に関する事項については、別途ポータルサイト等でお知らせします。口述試問に備えて、控えを1部保持してください。

[4]口述試問

卒業論文提出者には、口述試問を後日実施します。口述試問は2月上旬に行われます。

なお、期間中はどの日にあたっても良いように時間を空けておいてください。卒業論文は執筆し、提出すれば終わりというものではなく、その内容について審査されます。内容について教員が直接質問し、回答を求める場が口述試問です。口述試問の回答についても採点し、卒業論文の内容とあわせて評価がなされます。具体的な実施方法については、「社会学演習ⅡB」(4年次ゼミ)の授業中に各指導教員から説明があります。

[5]表記法

表記法については、指導教員の指示に従ってください。以下では、卒業論文を執筆する際の表記法について標準的なルールを示します。学術的な論文として、誤解を招かず、読みやすくするためには適切な表記法を守る必要があります。ただし、ここで示した項目に当てはまらないものについては、指導教員と相談してください。

1. 数字・カッコ記号の用い方について

- 数字は原則として算用数字「1、2、3、……」を用いる(半角にすると読みやすい)。

ただし、「一石二鳥」「五里霧中」など漢数字を用いた定型句や、引用文中に用いられている漢数字の場合は、算用数字に換えてはいけない。 - カッコ記号は原則として以下のように用いる。

「 」:本文中の短い引用、または和文の論文名。

『 』:引用文中のカギカッコ、または和文の書名や雑誌名。

( ):本文、または単語に補足説明を挿入するとき。

欧文の文献を引用するときや、上記以外の使い方については指導教員に尋ねること。

2. 目次・注・引用等の形式について

- 本文以下全ページに必ずページ番号をふること。

- 【目次】では、節や項のタイトルとともに該当するページ番号をつける。

- 節、項および項記号は、以下のように表記し、論文中で一貫性を保つこと。

節:第1節、第2節、第3節、……

項:1.、2.、3.、……

番:(1)、(2)、(3)、…… - 注のつけ方は、ワープロの注機能などを使い、各頁末尾または本文末尾に【注】としてまとめること。

それができない場合、本文中の該当箇所に上付半角数字でナンバーをふる。その際には、論文全体にわたる通し番号をふり、【注】での番号との対応をしっかり確認すること。 - 引用は、原典から忠実に抜き写し、表現のいかなる変更もしてはならない。引用文のつけ方は、下記の「[6]引用・参照・文献リスト」に従う。

- 図および表は、本文中に入れる。図表部分は本文文字数に含む。

- 図および表には、「第○図」「第△表」などの図表番号をふり、本文との対応をしっかり確認すること。また、図・表が引用の場合は、出典引用文献・該当ページを明記すること。

- 論文末尾に、論文中で引用・参照した文献を著者名の50音順またはabc順に記載した一覧表を【文献】または【引用参照文献】としてつけること。文献の表記法は「[6]引用・参照・文献リスト」に従う。

3. 卒業論文の完成イメージについて

上記の表記法を含め、完成した卒業論文の具体的なイメージをつかみたいという人のために、社会学科では、年度ごとの優秀卒業論文を集めた『社会学科優秀卒業論文集』を発行し、各ゼミで配付しているので、必ず目を通しておくこと。

[6]引用・参照・文献リストについて

目次・注・引用等に関する表記法として、日本社会学会の機関誌である『社会学評論』で採用されている表記法を紹介しておきます。詳細は「社会学評論スタイルガイド」(https://jss-sociology.org/bulletin/guide/)を参照してください。

1. 研究者・著作者の表記

初出時には著者の氏名をフルネームで記載し、その後は氏(ファミリーネーム)のみを記載する。論文で参照する同姓の者が複数にわたるときは、混乱を避けるために、すべてフルネームで表記する。

例:大宮太郎は、戦後の龍谷大学における社会学研究の発展に貢献した。大宮がその後の社会学者に与えた影響はきわめて大きい。

2. 引用

引用については、短い引用であれば「 」で括り、長い引用であれば前後各1行あけ、インデント機能で全角2字ほど右に字下げする。短い引用中の「 」は『 』にすること。

また引用を示すには、引用文献・引用箇所の明記(引用注)は、後述の文献リストと連動させ、(著者名年:該当頁)と表記する。

例:当時の日本政府の政策に対しては「経済的格差を広げる暴挙である」(大宮 1987:231)という批判もあった。

3. 参照

何らかの著作を参照したことを示す場合には、後述の文献リストと連動させ、著者名と年で表記する。いくつかの仕方があるが、論文全体で表記法を統一することが望ましい。

例:大宮(1987)は、そのような主張に反論を加えている。

4. 文献リスト

文献リストの表記法について、よく使用すると思われるものを挙げる(海外文献は省略)。

上述した文献注と連動していることに注意すること。

-

- 単著・共著の本

著者名,年,『タイトル——サブタイトル』出版社名.(同年に出版した著作が複数にわたる場合には、小文字のアルファベットを追加して区別する)。

<例>

大宮太郎,1987,『龍谷大学の背景』瀬田出版会.

深草次郎,1977a,『現代社会の行方』龍谷書房.

—,1977b,『宗教と教育』龍谷書房.

瀬田三郎・草津四郎,1985,『滋賀県のジレンマ』龍谷書房. - 共著・編著に収録された分担執筆の章

著者名,出版年,「章のタイトル」共著者または編者名『本のタイトル』出版社名,論

文の初ページ−終ページ.

<例>

大宮太郎,1965,「滋賀県における郊外の形成」大宮太郎・深草次郎・瀬田三郎『滋賀県の現在』

龍谷書房,317-505. - 雑誌に掲載された論文

著者名,出版年,「論文のタイトル」『雑誌名』巻(号):論文の初ページ−終ページ.

<例>

大宮太郎,1998,「合理的選択と行為」『瀬田学舎評論』15(2):102-105. - 政府刊行物など

編集機関名,出版年,『タイトル』発行元.

<例>

○○県,1988,『第3次総合開発計画』.

経済企画庁,1994,『国民生活白書(平成6年版)』。 - 翻訳書

原典の書誌情報.(=翻訳書の出版年,訳者名訳『翻訳書のタイトル』出版社名.)

<例>

Fromm, Erich, 1941, Escape from Freedom, New York:Reinehart and Winston.(=1951,日高 六郎訳『自由からの逃走』東京創元社.) - インターネット上のホームページ

著者名,公表年または最新の更新年,「当該情報のタイトル」(URL, アクセス年月日).

<例>

日本社会学会編集委員会,1999,「社会学評論スタイルガイド」(http://jss-sociology.org/bulletin/guide/,2007.12.24アクセス)。

- 単著・共著の本

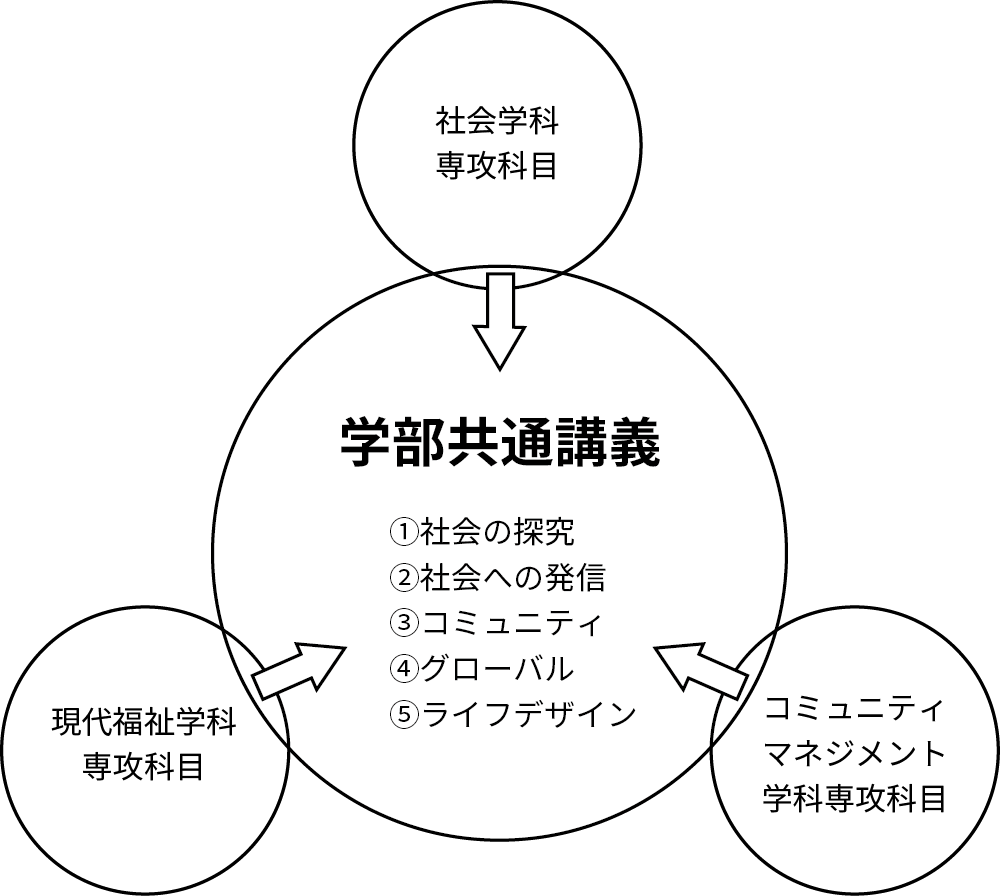

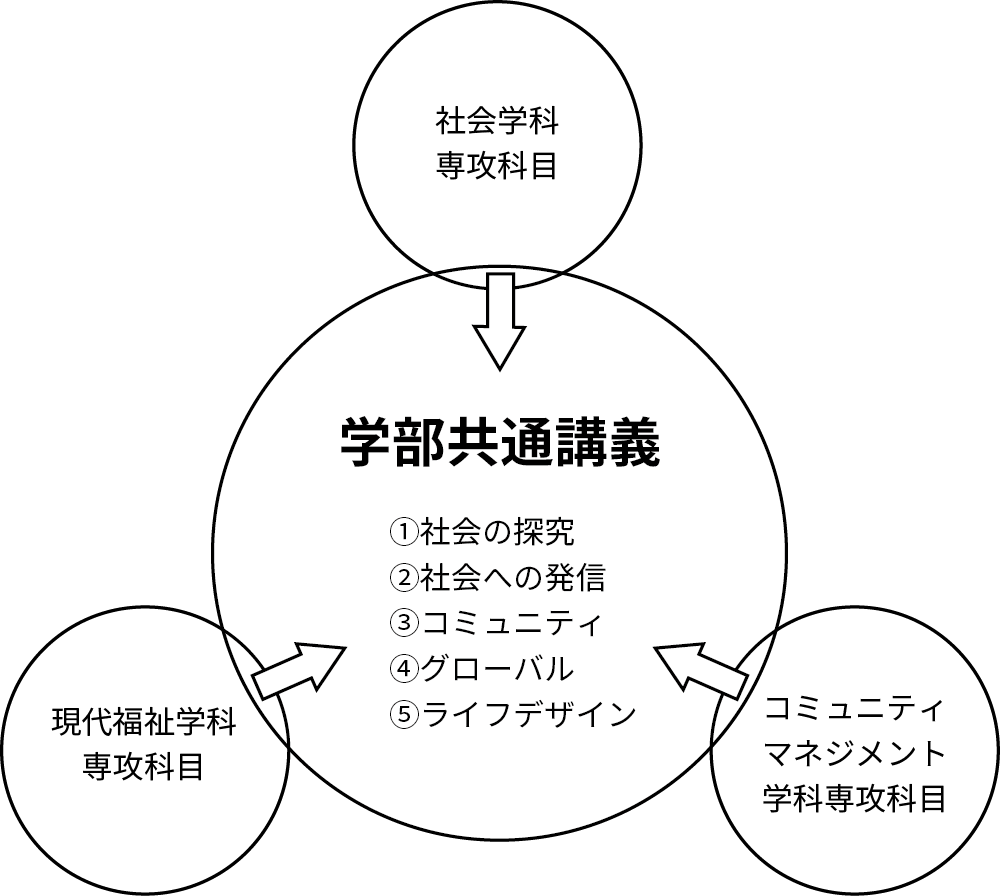

(4)学部共通講義

「学部共通講義」は、社会学部生の学びの領域を広げ、各自が目指す専門性をさらに発展させるために、他学科の提供する科目を幅広く履修できるよう設けられた科目群のことです。学部共通講義には、社会学部3学科がそれぞれの専門性に基づいた専攻科目を提供しています。社会学部生は、各自の学修目的に沿って、計画的に履修していくことが求められます。下記の5系統の分類を参考にしましょう。

※5つの系統

- 「社会の探究」:社会学、社会福祉学の原理、理論(総論/対象分野別)に関する科目

- 「社会への発信」:メディアおよびジャーナリズムに関する科目

- 「コミュニティ」:コミュニティ、地域課題、地域の組織化等に関する科目

- 「グローバル」:国際化、多文化共生に関する科目

- 「ライフデザイン」:健康、スポーツ・レクリエーション、キャリアに関する科目

【注意】他学科(コミュニティマネジメント学科、現代福祉学科)が提供する学部共通講義については、上限16単位までを卒業要件単位として認定します(16単位を超えて履修することは可能ですが、その単位は卒業要件単位に認定されません)。

学部共通講義

(提供学科の別)◎:3学科合同、◇:社会学科、◆:コミュニティマネジメント学科、○:現代福祉学科

【注意】下記のうち、他学科が提供する学部共通講義(◆印、○印)については、上限16単位までを卒業要件単位として認定します(16単位を超えて履修することは可能ですが、その単位は卒業要件単位に認定されません)。

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |

|---|---|---|---|

| 社会の探究 | ◎現場主義入門 ◆コモンセンス論 ◆多様性の倫理学 ◆リスクマネジメント ◆メディアと倫理 ○高齢者福祉論Ⅰ ○児童福祉論Ⅱ ○障害者福祉論Ⅱ ○精神保健福祉制度論 ○生活問題論 ○民法 |

◇宗教社会学 ◇社会問題の社会学 ◇社会意識論 ◇逸脱の社会学 ◇差別論 ◆性と人権 ○人間の心理と発達 ○障害児支援論 ○家族福祉論 ○地方自治論 |

◇現代宗教論 ◇医療社会学 ◇社会運動論 ◇子ども社会学 ◇法社会学 ○社会政策論 |

| 社会への発信 | ◆メディアと技術 | ◇コミュニケーション論 ◆デジタルメディア論Ⅰ ◆デジタルメディア論Ⅱ ◆メディア特論A ◆ジャーナリズム論Ⅰ ◆現代ニュース論Ⅰ ◆現代ニュース論Ⅱ ◆地域社会とメディア ◆メディア特論B |

◇情報社会論 ◆ジャーナリズム史 ◆報道論Ⅰ ◆報道論Ⅱ ◆世界とメディア |

| コミュニティ | ◆地域と語り ◆コミュニティ論 |

◎生涯学習概論 ◇集団と組織の社会学 ◇地域社会論 ◇環境社会学 ◇家族社会学 ◇都市社会学 ◇びわ湖•滋賀学 ◇NPO•NGO論 ◆まちづくり論 ○社会企業論 ○ボランティア論 ○社会貢献論 ○コミュニティデザイン |

◎生涯学習支援論 ◎社会教育経営論 ◎社会教育課題研究 ◎社会教育演習 ◎社会教育実習 ◇地域再生の社会学 |

| グローバル | ○多文化共生論 | ◇社会人類学 ◇比較社会論 ◇エスニシティ論 ○国際福祉論 ○国際福祉英会話 |

◆地域発展学 |

| ライフデザイン | ◆キャリアデザイン論 ◆プロジェクトマネジメント ○ライフコースとセーフティネット |

◆心と身体と宗教 ◆地域保健学 ◆比較宗教論 ◆寺院活動論 ◆レクリエーション運営 ◆レクリエーション実技A ◆ファシリテーション技法 ○支援コミュニケーション論 |

◇スポーツ社会学 ◆キャリアプランニング論 ◆運動心理学 ◆健康とライフスタイル ◆仏教福祉活動論 ◆スポーツマネジメント論 |

【2】コミュニティマネジメント学科

(1)専攻科目とは

専攻科目は専門領域に関する科目で、学部が定めた「学位授与の方針」(ディプロマポリシー)と「教育課程編成・実施の方針」(カリキュラムポリシー)に沿って、学生が専門的な知識や経験を得、本学部卒業生にふさわしい資質を身につけることを目的に配置されています。コミュニティマネジメント学科においては下記の科目群から構成されています。

- ゼミナール

- 実習科目群

- コミュニティデザイン系科目群

- ライフデザイン系科目群

- ジャーナリズム系科目群

- 学部共通講義

- 社会共生実習

(2)専攻科目の履修方法

1. 「必修科目」・「選択必修科目」について

「必修科目」・「選択必修科目」として指定されている科目26単位は必ず履修しなければなりません。上記の単位以外に、「専攻科目」より、合計36単位以上を必ず履修しなければなりません。

2. 先修制について

以下の科目は、先修制を取っています。先修条件を満たしていない場合、履修することができません。

「リーディングとライティングⅡ」(「リーディングとライティングⅠ」の先修が必要)

「ビデオ制作演習Ⅱ」(「ビデオ制作演習Ⅰ」の先修が必要)。

3. 事前登録の方法

本学ホームページの「ポータルログイン」から、Web予備・事前登録画面にアクセスの上、希望科目を選択します。科目によっては、用紙の提出やアンケートへの回答等が求められる場合があります。

事前登録期間については、履修説明会および社会学部掲示板・ポータルサイト等で確認してください。

(3)実習

コミュニティマネジメント学科の実習は、社会のさまざまな現場において実践を重ねることを通じて、自らの学びの契機をつかむとともに、大学で学んだ知識や技能を活かす経験を得ることが目的です。本学科の教育方針を特徴づける科目群ですので、学生一人ひとりが積極的に取り組むことが求められます。

学生は次のことを目標とします。

- 現場との関わりをもつことで現実社会への理解を深める。

- 教室で学んだ知識を現場に応用しつつ理解を深める。

- 現実問題への関心を高めそれに取り組む姿勢を養う。

- 人格形成の場として心身を鍛える。

- 職業観の涵養と生き方や進路を考える上で貴重な経験を積む。

| 入門実習 | コミュニテイマネジメント 実習Ⅰ |

コミュニテイマネジメント 実習Ⅱ |

コミュニテイマネジメント 実習Ⅲ |

|

|---|---|---|---|---|

| 配当年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |

| セメスター | 後期(2セメ) | 通年(3・4セメ) | 通年(5・6セメ) | 通年(7・8セメ) |

| 単位 | 2 | 4 | 4 | 4 |

| 必修/選択 | 必修科目 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 |

| 実習時間 | 60時間 | 120時間 | 120時間 | 120時間 |

| 実施時期 | 学期中、冬休み | 学期中、夏休み冬休み | ||

| 到達目標 | 実習の基本を学ぶ | 現場を見て学ぶ | 現場の課題を知る | 専門性を深める |

(4)各系科目群

コミュニティマネジメント学科の専攻科目がカバーする領域は範囲が広く、授業内容や学修方法も多岐にわたります。

このため、ゼミや実習を除く多くの科目を「コミュニティデザイン系」「ライフデザイン系」「ジャーナリズム系」のいずれかに分類し、学修のガイドラインにできるように工夫しています。

低年次においてはなるべく3系の科目をまんべんなく受講して知識や関心の幅を拡げてください。高年次になるにつれて、自らの学修計画や進路と照らし合わせながら絞り込んでいくとよいでしょう。

(5)卒業研究

■卒業研究スケジュール

スケジュールの詳細は、ポータルサイト等でお知らせします。

卒業研究の提出が遅れると卒業が延期になりますので、注意してください。

■卒業研究について

次の2つがあり、いずれかを選択できます。

A:論文

B:制作および副論文

A:論文について

1. 書式

(1)論文の執筆

- 卒業研究は、文書作成ソフトによる執筆あるいは消せない筆記具による手書きでの執筆を認めます。鉛筆等の消せる筆記具による執筆は認めません。

- 手書きの場合は、市販のA4横書き原稿用紙(400字詰)への執筆に限ります。

(2)論文の分量

- 論文の分量は、本論のみのページ数あるいは文字数で制限します。

- 各ページでの制限文字数は、以下のとおりです。

中表紙

目次制限文字数に含みません 本論 文書作成ソフト:12,000字以上(A4用紙1,200字横書き)原稿用紙:30ページ以上(A4用紙400字詰横書き) 注釈

参考文献制限文字数に含みません

(3)文書作成ソフトの書式設定

- 用紙サイズ:A4サイズ

- 1ページ文字数と行数:1行40字×30行=1,200字/ページ

- フォントサイズ(活字の大きさ):10.5ポイント

- 余白:上下左右30mm

- ページ番号:ページの下・中央

- パソコンの機種やソフトの制約等で問題が生じるときには、指導教員に相談してください。

2.論文の提出

論文は、1部提出です。

詳細な提出に関する事項については、別途ポータルサイト等でお知らせします。

B:制作および副論文について

1. 制作の種類

制作は、論文という体裁を取らないもので、次の項目に該当するものを指します。

- 映像・音声作品

内容は指導教員の指導によります。提出には、追加の書き込みや、書き換えができないDVDを使ってください。控えを各自保管すること。 - 事業の企画

内容は指導教員の指導によります。具体的には、まちおこし、スポーツ等、実際に行われる各種の事業やイベントに関する企画書および報告書等が該当します。規模(参加人数や開催期間の長さ等)を問いません。しかし、企画するだけでなく、実際に自らが参加し、結果を報告することが条件になります。 - その他

上記(1)、(2)には該当しないが、特に指導教員が認めたもの。

2. 制作の態様

1人で制作する場合と、2人以上が共同で制作する場合(以下「共同制作」)に分かれます。いずれも「副論文」(後述)も合わせて提出することが要件になります。さらに、共同制作の場合は、「作業分担説明書」(後述)を「副論文」に添付しなければなりません。

なお、共同制作の場合も、成績評価(判定)は個別に行います。

3. 副論文

卒業研究制作の内容を論文の形式に沿って詳しく説明したもの。共同制作の場合も、一人ひとりが書かなければなりません。書式は「A論文」に準じます。ただし、分量は「6,000字程度」です。

(1)副論文の執筆

- 副論文は、文書作成ソフトによる執筆あるいは消せない筆記具による手書きでの執筆を認めます。鉛筆等の消せる筆記具による執筆は認めません。

- 手書きの場合は、市販のA4横書き原稿用紙(400字詰)への執筆に限ります。

(2)副論文の分量

- 副論文の分量は、本論のみのページ数あるいは文字数で制限します。本論だけで、6,000字程度とします。

- 各ページでの制限文字数は、以下のとおりです。

中表紙

目次制限文字数に含みません 本論 文書作成ソフト:6,000字程度(A4用紙1,200字横書き)原稿用紙:15ページ程度(A4用紙400字詰横書き) 注釈

参考文献制限文字数に含みません - 制限文字数を超える場合には、指導教員と相談してください。

(3)文書作成ソフトの書式設定

- 用紙サイズ:A4サイズ

- 1ページ文字数と行数:1行40字×30行=1,200字/ページ

- フォントサイズ(活字の大きさ):10.5ポイント

- 余白:上下左右30mm

- ページ番号:ページの下・中央

- パソコンの機種やソフトの制約等で問題が生じるときには、指導教員に相談してください

4. 作業分担説明書

共同制作の場合のみ、「副論文」に添付しなければなりません(1人の場合は必要ありません)。誰が何を担当したか、一覧表の形にしてください。書式は指導教員の指導にしたがってください。

5. 制作および副論文の提出

提出物は次のとおりです。

- 制作(DVDなど):1点

- 副論文:1部

- 作業分担説明書(共同制作の場合のみ㋑に添付)

詳細な提出に関する事項については、別途社会学部掲示板・ポータルサイト等でお知らせします。

(6)学部共通講義

「学部共通講義」は、社会学部生の学びの領域を広げ、各自が目指す専門性をさらに発展させるために、他学科の提供する科目を幅広く履修できるよう設けられた科目群のことです。学部共通講義には、社会学部3学科がそれぞれの専門性に基づいた専攻科目を提供しています。社会学部生は、各自の学修目的に沿って、計画的に履修していくことが求められます。下記の5系統の分類を参考にしましょう。

※5つの系統

- 「社会の探究」:社会学、社会福祉学の原理、理論(総論/対象分野別)に関する科目

- 「社会への発信」:メディアおよびジャーナリズムに関する科目

- 「コミュニティ」:コミュニティ、地域課題、地域の組織化等に関する科目

- 「グローバル」:国際化、多文化共生に関する科目

- 「ライフデザイン」:健康、スポーツ・レクリエーション、キャリアに関する科目

【注意】他学科(コミュニティマネジメント学科、現代福祉学科)が提供する学部共通講義については、上限16単位までを卒業要件単位として認定します(16単位を超えて履修することは可能ですが、その単位は卒業要件単位に認定されません)。

学部共通講義

(提供学科の別)◎:3学科合同、◇:社会学科、◆:コミュニティマネジメント学科、○:現代福祉学科

【注意】下記のうち、他学科が提供する学部共通講義(◆印、○印)については、上限16単位までを卒業要件単位として認定します(16単位を超えて履修することは可能ですが、その単位は卒業要件単位に認定されません)。

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |

|---|---|---|---|

| 社会の探究 | ◎現場主義入門 ◆多様性の倫理学 ◆コモンセンス論 ◆メディアと倫理 ○高齢者福祉論Ⅰ ○児童福祉論Ⅱ ○障害者福祉論Ⅱ ○精神保健福祉制度論 ○生活問題論 ○民法 |

◇差別論 ◇社会問題の社会学 ◇宗教社会学 ◇逸脱の社会学 ◇社会意識論 ◆リスクマネジメント ◆性と人権 ○人間の心理と発達 ○障害児支援論 ○家族福祉論 ○地方自治論 |

◇子ども社会学 ◇現代宗教論 ◇医療社会学 ◇法社会学 ◇社会運動論 ○社会政策論 |

| 社会への発信 | ◆ジャーナリズム史 ◆現代ニュース論Ⅰ ◆現代ニュース論Ⅱ ◆メディアと技術 |

◇コミュニケーション論 ◆地域社会とメディア ◆報道論Ⅰ ◆報道論Ⅱ ◆メディア特論A ◆デジタルメディア論Ⅰ ◆ジャーナリズム論Ⅰ ◆メディア特論B |

◇情報社会論 ◆世界とメディア ◆デジタルメディア論Ⅱ |

| コミュニティ | ◆地域と語り ◆コミュニティ論 |

◎生涯学習概論 ◇集団と組織の社会学 ◇家族社会学 ◇環境社会学 ◇地域社会論 ◇都市社会学 ◇びわ湖•滋賀学 ◇NPO•NGO論 ◆まちづくり論 ○社会企業論 ○ボランティア論 ○社会貢献論 ○コミュニティデザイン |

◎生涯学習支援論 ◎社会教育経営論 ◎社会教育課題研究 ◎社会教育演習 ◎社会教育実習 ◇地域再生の社会学 |

| グローバル | ○多文化共生論 | ◇エスニシティ論 ◇社会人類学 ◇比較社会論 ○国際福祉論 ○国際福祉英会話 |

◆地域発展学 |

| ライフデザイン | ◆健康とライフスタイル ◆キャリアデザイン論 ◆プロジェクトマネジメント ○ライフコースとセーフティネット |

◆ファシリテーション技法 ◆運動心理学 ◆レクリエーション運営 ◆地域保健学 ◆心と身体と宗教 ◆寺院活動論 ◆比較宗教論 ◆レクリエーション実技A ○支援コミュニケーション論 |

◇スポーツ社会学 ◆仏教福祉活動論 ◆キャリアプランニング論 ◆スポーツマネジメント論 |

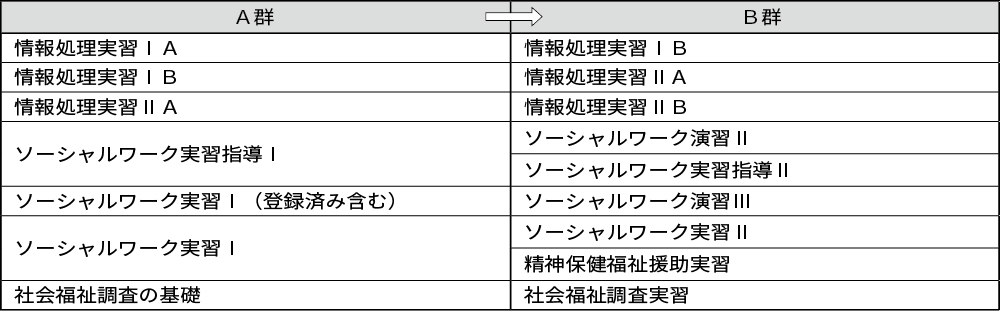

【3】現代福祉学科

(1)専攻科目とは

専攻科目は専門領域に関する科目で、学部が定めた「学位授与の方針」(ディプロマポリシー)と「教育課程編成・実施の方針」(カリキュラムポリシー)に沿って、学生が専門的な知識や経験を得、本学部卒業生にふさわしい資質を身につけることを目的に配置されています。現代福祉学科においては下記の科目群から構成されています。

- 福祉基礎科目:社会福祉学の原理、基盤を学ぶ科目

- 福祉発展科目:社会福祉学の専門的知識と技法を学ぶ科目

- 福祉応用科目:社会福祉学の知見を活かした多様な支援実践を学ぶ科目

- 実習系科目:専門的実習及び実習指導

- 矯正保護科目:矯正・保護課程科目

- 学部共通講義

(2)専攻科目の履修方法

1. 専攻科目のうち、下記の必修科目28単位をすべて履修しなければなりません。

- 基礎ゼミナールA(2単位)

- 基礎ゼミナールB(2単位)

- 情報処理実習ⅠA(1単位)

- 情報処理実習ⅠB(1単位)

- 社会福祉実践論(2単位)

- 社会イノベーション実践論(2単位)

- ソーシャルワークの基盤と専門職(2単位)

- 社会福祉原論(4単位)

- 現代福祉学演習ⅠA(2単位)

- 現代福祉学演習ⅠB(2単位)

- 現代福祉学演習ⅡA(2単位)

- 現代福祉学演習ⅡB(2単位)

- 卒業研究(4単位)

2. 必修科目以外の専攻科目から、選択必修科目2単位以上を含む計50単位以上を履修しなければなりません。

※選択必修科目群(下記科目群から2単位以上を履修しなければならない)

- ソーシャルワーク実習Ⅰ(6単位)

- 社会福祉調査実習(2単位))

- 情報処理実習ⅡA(1単位)

- 情報処理実習ⅡB(1単位)

- 社会共生実習ⅠA(2単位)

- 社会共生実習ⅠB(2単位)

- 社会共生実習ⅡA(2単位)

- 社会共生実習ⅡB(2単位)

- 社会共生実習ⅢA(2単位)

- 社会共生実習ⅢB(2単位)

3. 必修科目以外で履修する専攻科目50単位を超えた単位数は、フリーゾーンに計上されます(「現代福祉学科における卒業要件単位数」参照)。

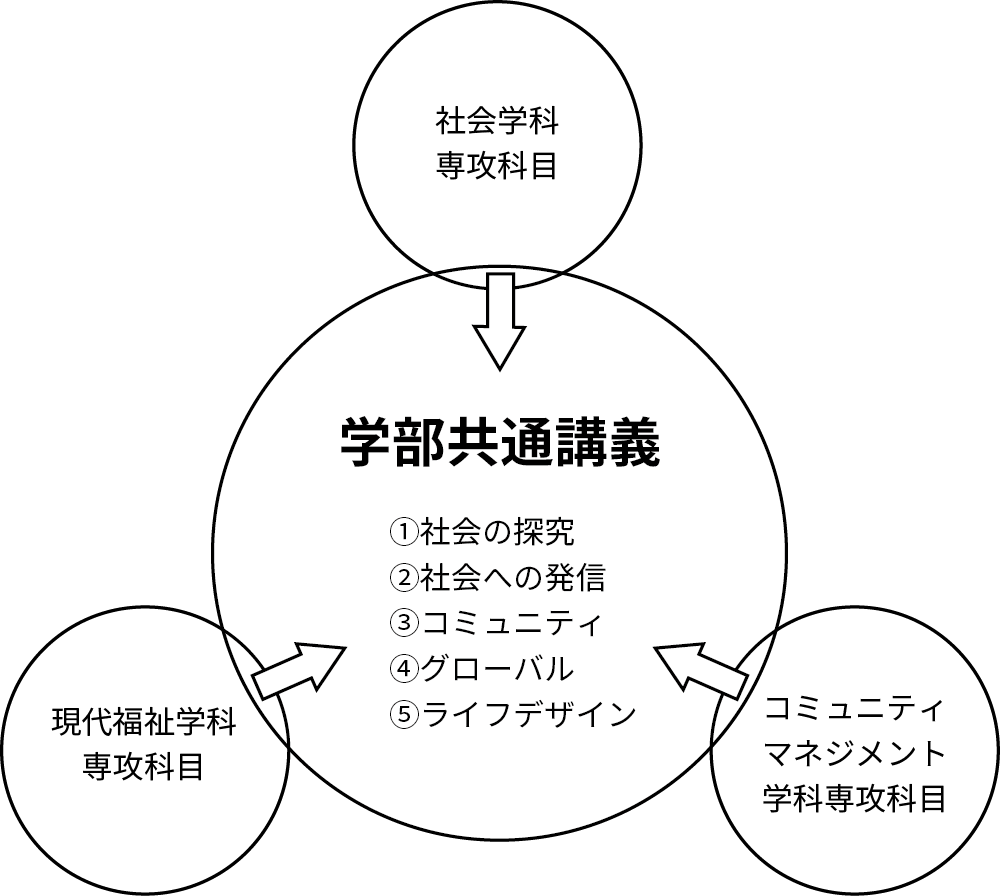

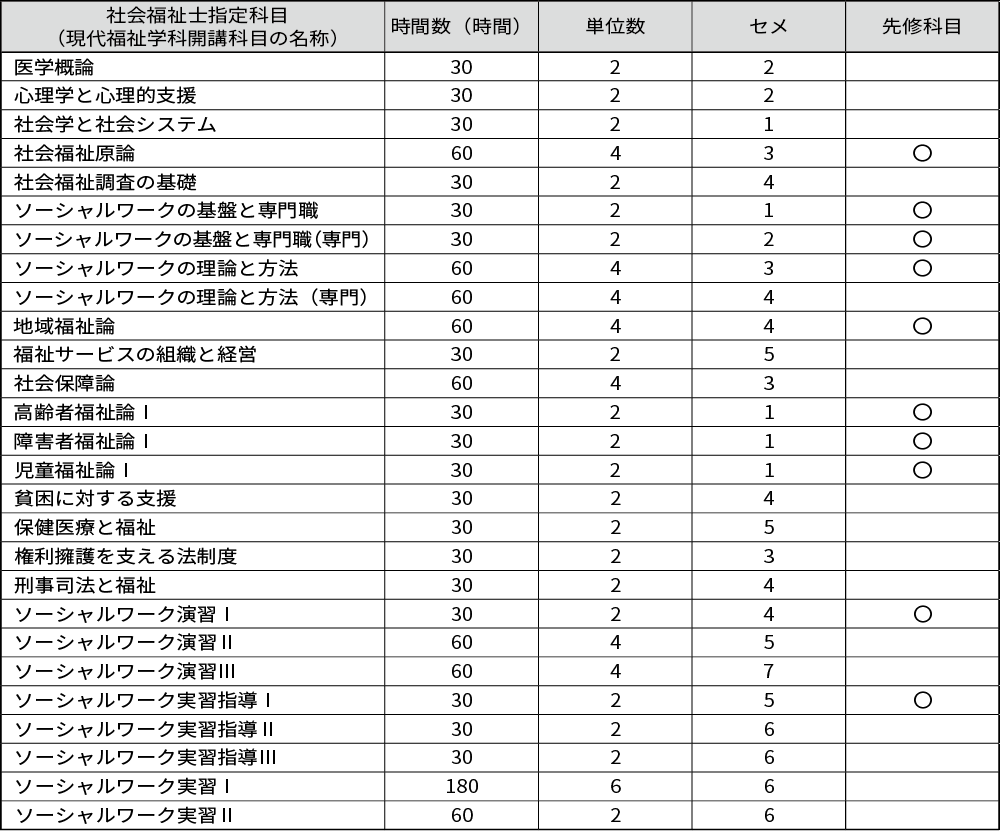

4. 専攻科目の先修制について

①下表のB群に示す科目を履修登録するためには、A群の科目の単位修得が条件となります。

②ソーシャルワーク実習Ⅰの先修条件

「ソーシャルワーク実習Ⅰ」を履修するためには、以下の科目(先修科目欄◯印の科目)を履修済み(一部登録済み含む)でなければなりません。

※3年次編・転入生の先修条件については、別途定めます。

5. ソーシャルワーク実習Ⅰの先修条件【編・転入生対象】

3年次第2学期(後期)(第6セメスター)にソーシャルワーク実習Ⅰを履修するためには、3年次第1学期(前期)(第5セメスター)までに下記①~④を修得済み(ないし編・転入時に単位認定済み)であることが条件となります。

①社会福祉原論(前期4単位)、②ソーシャルワーク演習Ⅱ(前期4単位)、③ソーシャルワーク実習指導Ⅰ、④社会福祉士指定科目12単位以上(①~③を除く)

6. 「ソーシャルワーク実習Ⅰ」を履修する場合は、同時に「ソーシャルワーク実習指導Ⅰ」を履修しなければなりません。

7. 事前登録について

本学ホームページの「ポータルログイン」から、「Web予備・事前登録」画面にアクセスの上、希望科目を選択します。科目によっては、用紙の提出やアンケートへの回答等が求められる場合があります。

事前登録の方法・期間については、履修説明会および社会学部掲示板・ポータルサイト等で確認してください。

(3)ソーシャルワーク実習I・IIの登録

ソーシャルワーク実習Ⅰ・Ⅱの履修を希望する学生は、実習説明会に参加の上、配付される実習アンケートを提出してください。

(4)ソーシャルワーク演習I・II・IIIの登録について

必ず事前登録をしてください。事前登録を忘れた場合は配属されないことがあります。

定員に空きがある場合、追加募集(定員までの先着順)を行うことがありますが、希望通りの配属とならない場合もあります。

(5)現代福祉学科の実践教育

現代福祉学科では、実践教育を重視したカリキュラムを編成しています。

1.初年次の実践教育

1年次の必修科目に実践的な科目・プログラムを提供しています。

- 社会福祉実践論(必修科目)

- 社会イノベーション実践論(必修科目)

- 基礎ゼミナールA・B(必修科目)における「福祉入門体験」

2. 実習系科目のうち、いずれかを選択しなければなりません。

- ソーシャルワーク実習Ⅰ

- 社会福祉調査実習

- 情報処理実習ⅡA・B

- 社会共生実習ⅠA

- 社会共生実習ⅠB

- 社会共生実習ⅡA

- 社会共生実習ⅡB

- 社会共生実習ⅢA

- 社会共生実習ⅢB

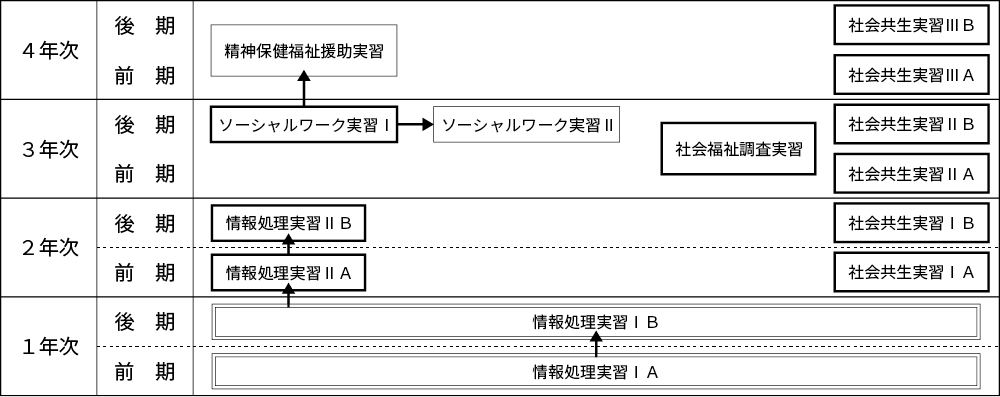

(6)実習科目の履修の流れ

(注1) は必修科目、 は選択必修科目を示す。

(注2)先修制が設けられている科目があります。「専攻科目の先修制について」を参照のこと。

後期、下記以外の科目は履修できません

- ソーシャルワーク実習指導Ⅱ

- ソーシャルワーク実習指導Ⅲ

- 現代福祉学演習

- サマーセッション科目

(7)卒業研究

■卒業研究スケジュール

スケジュールの詳細は、ポータルサイト等でお知らせします。

卒業研究の提出が遅れると卒業が延期になりますので、注意してください。

[1] 卒業研究の書式

卒業研究は下記のとおり、定められた書式で作成してください。

1. ワープロ使用を原則とします。

2. 用紙サイズ:A4サイズ

3. 制限文字数:本論12,000字を上限とします(中表紙・目次・注釈・参考文献のページはカウントしません)。

※制限文字数を超える場合は、指導教員と相談してください。別冊として副論文を添付することもできます(ただし、指導教員の許可が必要です)。

4. 本論の書式設定

- 1行40字×30行(1,200字/ページ)

- フォント:10.5ポイント、明朝体

- ページ番号:ページ下中央(本論から付してください)

- 余白:上下左右30㎜

5. 卒業研究の構成

- 中表紙(題目、学籍番号、氏名)

- 目次

- 本論(ページ番号付記)

- 注釈・参考文献

[2] 卒業研究の提出要領

卒業研究は、1部提出です。

詳細な提出に関する事項については、別途ポータルサイト等でお知らせします。

(8)学部共通講義

「学部共通講義」は、社会学部生の学びの領域を広げ、各自が目指す専門性をさらに発展させるために、他学科の提供する科目を幅広く履修できるよう設けられた科目群のことです。学部共通講義には、社会学部3学科がそれぞれの専門性に基づいた専攻科目を提供しています。社会学部生は、各自の学修目的に沿って、計画的に履修していくことが求められます。下記の5系統の分類を参考にしましょう。

※5つの系統

- 「社会の探究」:社会学、社会福祉学の原理、理論(総論/対象分野別)に関する科目

- 「社会への発信」:メディアおよびジャーナリズムに関する科目

- 「コミュニティ」:コミュニティ、地域課題、地域の組織化等に関する科目

- 「グローバル」:国際化、多文化共生に関する科目

- 「ライフデザイン」:健康、スポーツ・レクリエーション、キャリアに関する科目

【注意】他学科(コミュニティマネジメント学科、現代福祉学科)が提供する学部共通講義については、上限16単位までを卒業要件単位として認定します(16単位を超えて履修することは可能ですが、その単位は卒業要件単位に認定されません)。

学部共通講義

(提供学科の別)◎:3学科合同、◇:社会学科、◆:コミュニティマネジメント学科、○:現代福祉学科

【注意】下記のうち、他学科が提供する学部共通講義(◆印、○印)については、上限16単位までを卒業要件単位として認定します(16単位を超えて履修することは可能ですが、その単位は卒業要件単位に認定されません)。

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |

|---|---|---|---|

| 社会の探究 | ◎現場主義入門 ◆コモンセンス論 ◆多様性の倫理学 ◆リスクマネジメント ◆メディアと倫理 ○生活問題論 ○高齢者福祉論Ⅰ ○児童福祉論Ⅱ ○障害者福祉論Ⅱ ○精神保健福祉制度論 ○民法 |

◇差別論 ◇社会問題の社会学 ◇宗教社会学 ◇逸脱の社会学 ◇社会意識論 ◆性と人権 ○人間の心理と発達 ○家族福祉論 ○地方自治論 ○障害児支援論 |

◇子ども社会学 ◇現代宗教論 ◇医療社会学 ◇法社会学 ◇社会運動論 ○社会政策論 |

| 社会への発信 | ◆メディアと技術 | ◇コミュニケーション論 ◆デジタルメディア論Ⅰ ◆デジタルメディア論Ⅱ ◆メディア特論A ◆ジャーナリズム論Ⅰ ◆現代ニュース論Ⅰ ◆現代ニュース論Ⅱ ◆地域社会とメディア ◆メディア特論B |

◇情報社会論 ◆ジャーナリズム史 ◆報道論Ⅰ ◆報道論Ⅱ ◆世界とメディア |

| コミュニティ | ◆地域と語り ◆コミュニティ論 |

◎生涯学習概論 ◇集団と組織の社会学 ◇家族社会学 ◇環境社会学 ◇地域社会論 ◇都市社会学 ◇びわ湖•滋賀学 ◇NPO•NGO論 ◆まちづくり論 ○ボランティア論 ○社会貢献論 ○社会企業論 ○コミュニティデザイン |

◎生涯学習支援論 ◎社会教育経営論 ◎社会教育課題研究 ◎社会教育演習 ◎社会教育実習 ◇地域再生の社会学 |

| グローバル | ○多文化共生論 | ◇エスニシティ論 ◇社会人類学 ◇比較社会論 ○国際福祉英会話 ○国際福祉論 |

◆地域発展学 |

| ライフデザイン | ◆キャリアデザイン論 ◆プロジェクトマネジメント ○ライフコースとセーフティネット |

◆心と身体と宗教 ◆地域保健学 ◆比較宗教論 ◆寺院活動論 ◆レクリエーション運営 ◆レクリエーション実技A ◆ファシリテーション技法 ○支援コミュニケーション論 |

◇スポーツ社会学 ◆キャリアプランニング論 ◆運動心理学 ◆健康とライフスタイル ◆仏教福祉活動論 ◆スポーツマネジメント論 |

【4】社会共生実習

「社会共生実習」は、「学生と地域との協働を通した社会共生」をテーマに、社会学部の全3学科が共同で運営する実習科目です。各学科の教員がそれぞれの専門知識やフィールド、人的ネットワークを活かしたオリジナルのプロジェクトを提供しています。地域の多様なフィールドで、住民や関係団体の関係者と交流・協働しながら、地域の課題の発見、解決への取り組みを実践的に学びます。

また、所属学科を問わず希望するプロジェクトに参加できますので、学科の垣根を越えて教員、学生同士が協働しながら、多様な視点を獲得し、学びを深めていくことができます。

社会共生実習の履修にあたっては、履修希望調査の提出等、事前手続きが必要です。募集定員によって、選考を行う場合があります。詳細については事前の履修説明会、募集要項を通してお知らせします。履修説明会の開催日程は、社会学部教務課の掲示板・ポータルサイトを通して周知します。

なお、社会共生実習は、「社会共生実践プログラム」の中核となる科目で、指定された科目群の所定単位を修めた学生には、卒業時に「社会共生実践プログラム修了証」が交付されます。

【5】「キャリア啓発科目」と「キャリア形成科目」

社会学部はキャリア教育を重視しています。その一環として、以下の科目を設けています。

1. キャリア啓発科目

学生自身による「進路動機づけ」を後押しする科目です。早い段階から自身の将来をイメージし、主体的にキャリア形成できるようになることを狙いとしています。社会で特に必要とされる論理的な思考力やコミュニケーション能力などの向上を目指します。

科目名:「キャリアデザイン論」

何のために大学に入り大学で何をしたいのか、社会でどのように貢献・活躍したいのか――など、将来のイメージに関わることがらを自分の言葉で語れるようになることを目指します。キャリア形成をしていく上で重要となる「考え方」と「知識」を身につけます。

2. キャリア形成科目

「働くとはどういうことか」、「職業とは何か」といった問題について、社会・政治経済・雇用環境などさまざまな観点から捉え、実社会への理解を深めることによって、学生の主体的な進路選択を支援する科目です。

科目名:「キャリアプランニング論」

比較的高年次生を対象に、職業を通じた人生のあり方を考えるきっかけをつかむことを目的にしています。職業選択に関する具体的な方法論や将来のキャリアアップ(職業を通じた人生の質の向上)に向けた心構えなども学修します。

科目名:「プロジェクトマネジメント」

社会で生きていく上において「目標」がいかに大きな役割を果たすかを学び、目標達成のために物事にどのように向き合っていくべきかを、実際のプロジェクトマネジメント(プロジェクト運営)をとおして理解することを目的にしています。

【6】「度牒(写し)」の提出

対象:コミュニティマネジメント学科・社会福祉学科

(対象者:伝道者推薦入学試験受験の入学生)

- 入学後に得度を受けた者は「度牒(写し)」を社会学部教務課まで提出してください。

- まだ得度を受けていない者は、2年次終了までに必ず得度を受け、「度牒(写し)」を社会学部教務課まで提出してください。

- 西本願寺の得度習礼日程のうち、8月上旬は本学定期試験日程と一部重なる場合があるため、申し込みを避けてください。

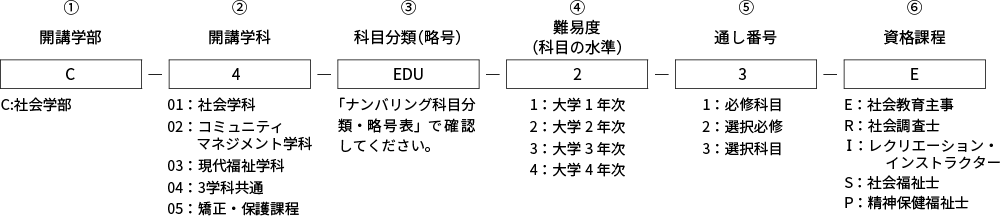

【7】科目ナンバリング

社会学部開講科目ナンバリング

科目ナンバリングとは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みです。詳細は、別途記載の開設科目一覧を確認してください。

例:「生涯学習概論」の科目ナンバリングである「C-04-EDU-2-3-E」の場合、①社会学部、②3学科共通開講、③教育学科目分類、④大学2年次の難易度、⑤選択科目、⑥社会教育主事課程科目であることを示す。

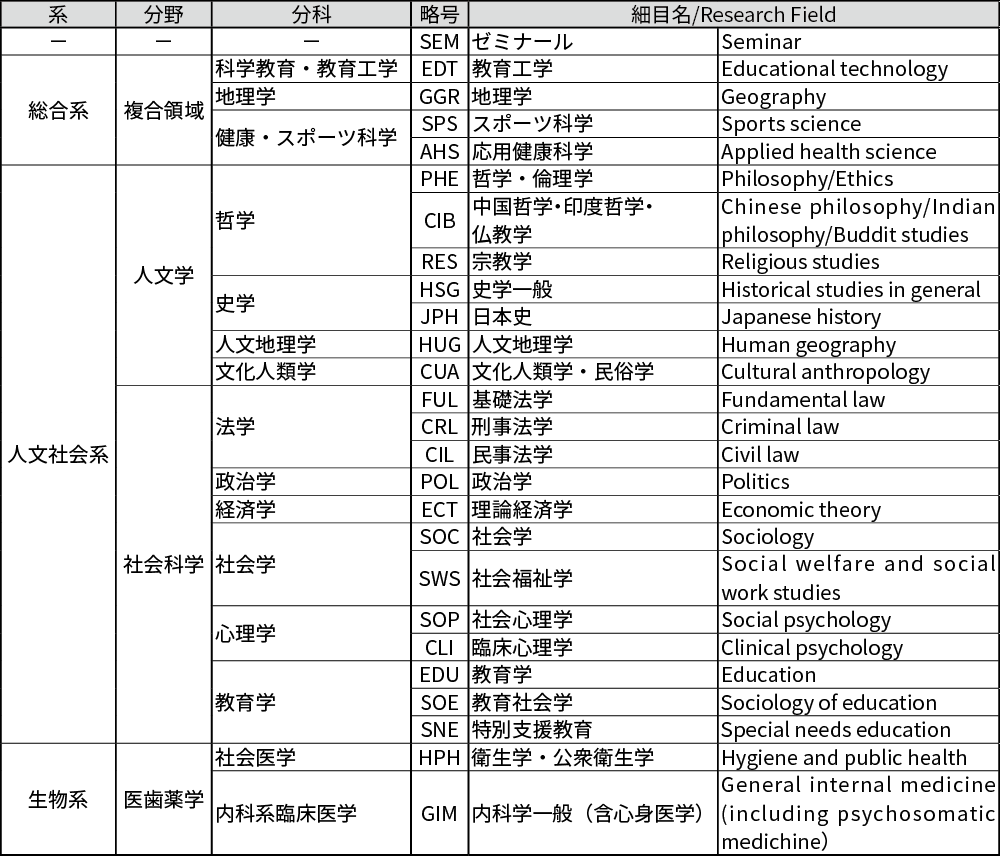

ナンバリング科目分類・略語表

参考:科学研究費助成事業「系・分野・分科・細目表付表キーワード一覧」(日本学術振興会)

なお、「ゼミナール」については、龍谷大学社会学部教務課として科目分類(略号)を設定する。

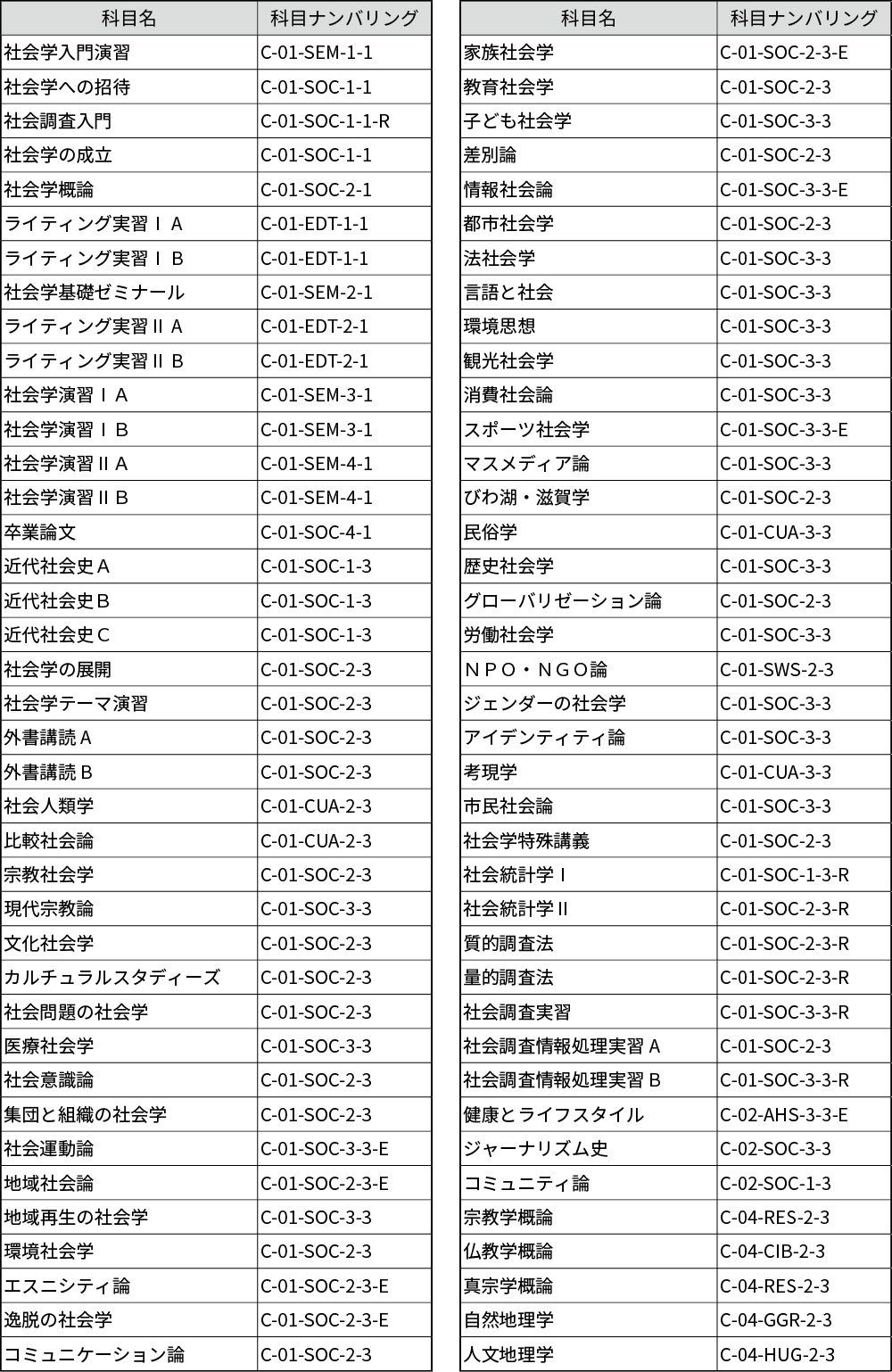

【社会学科】科目ナンバリング

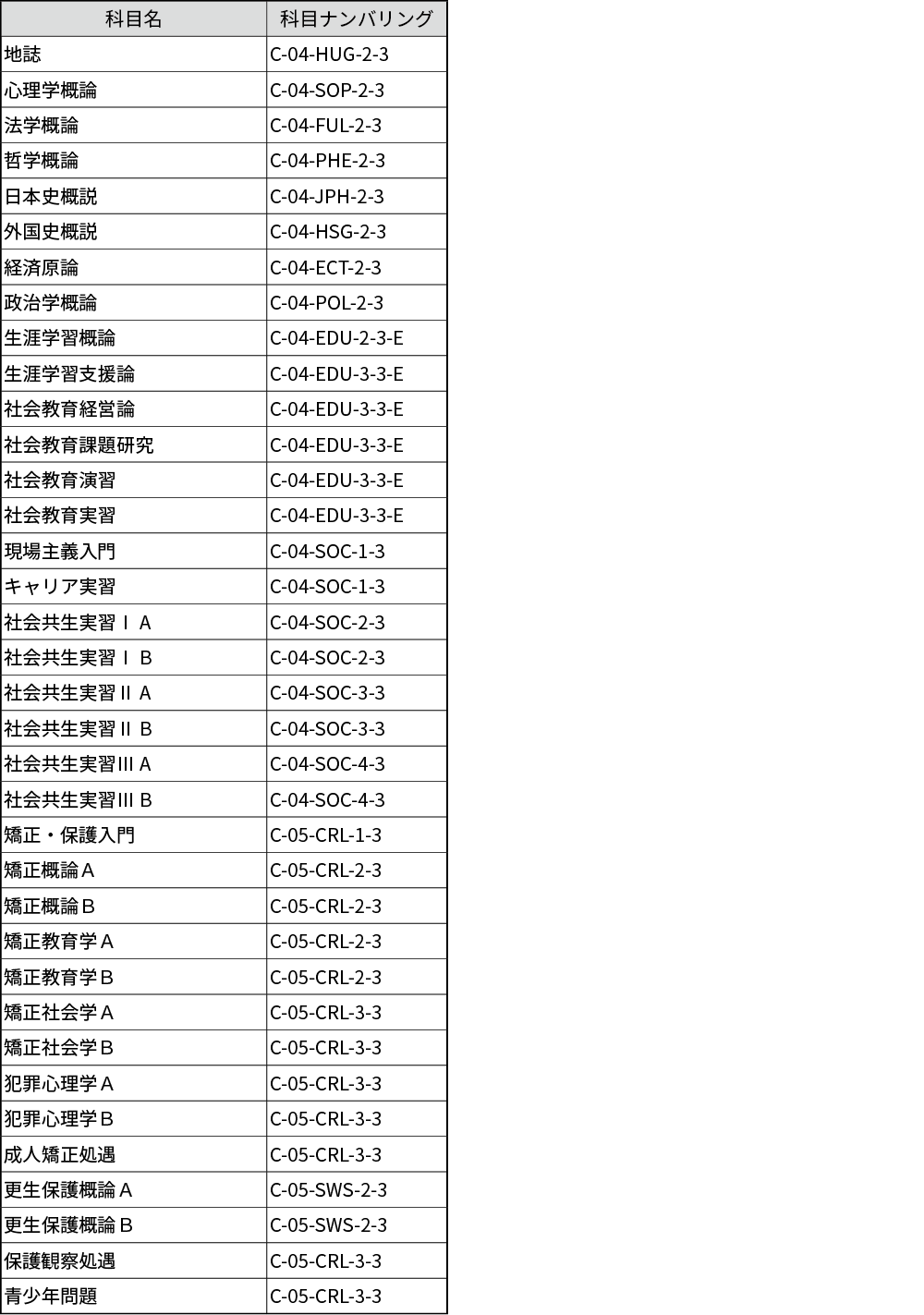

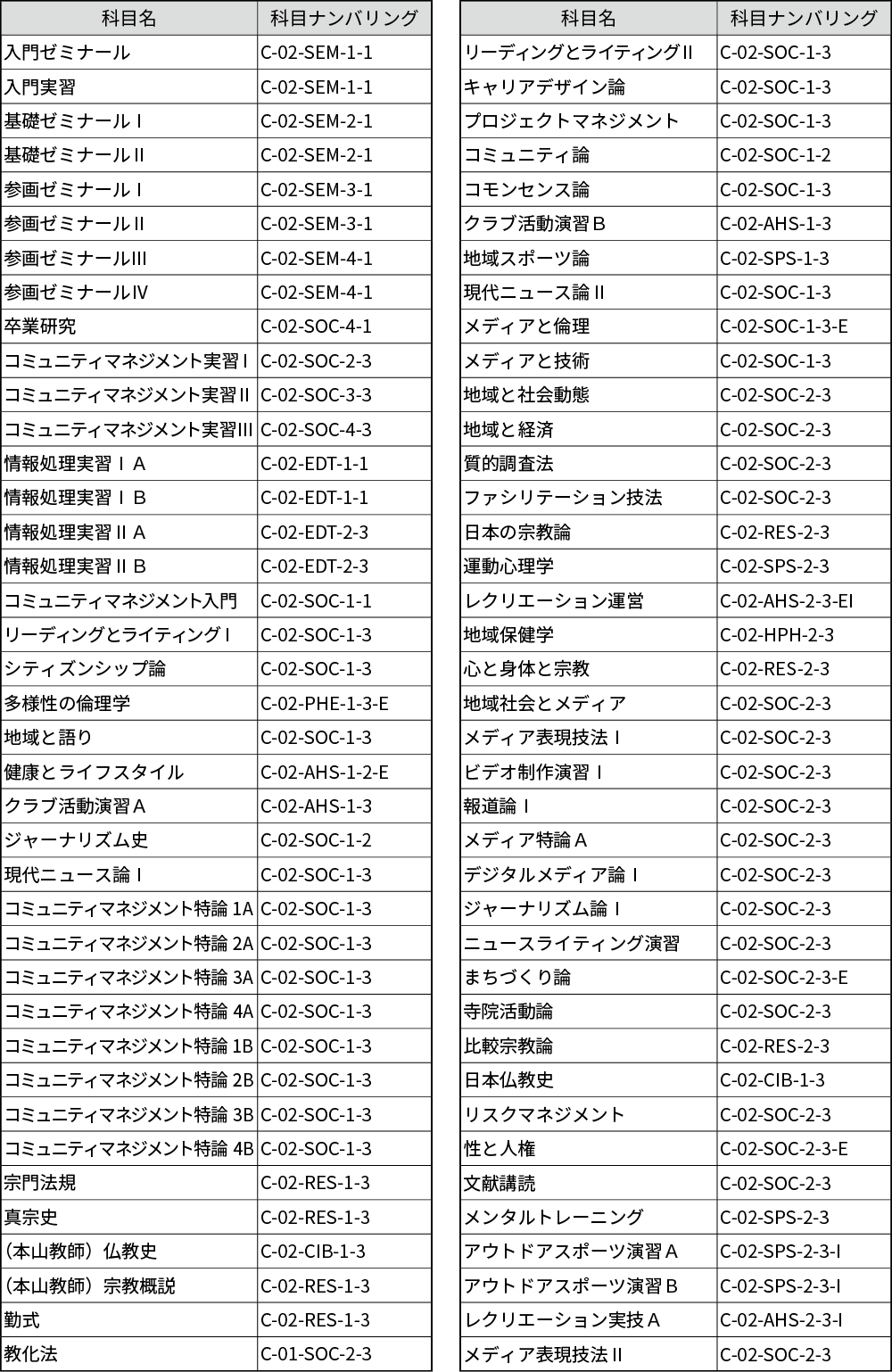

【コミュニティマネジメント科】科目ナンバリング

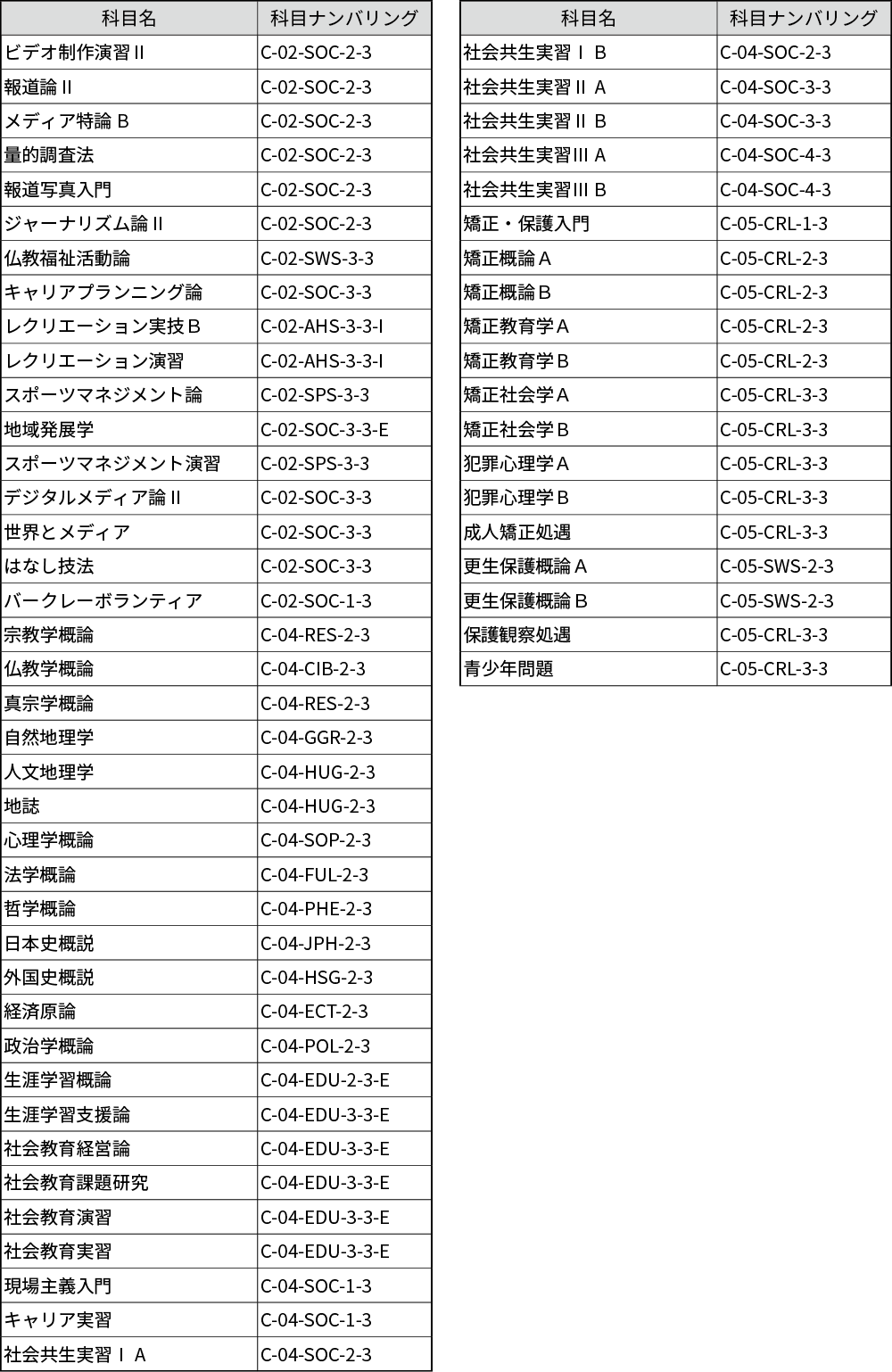

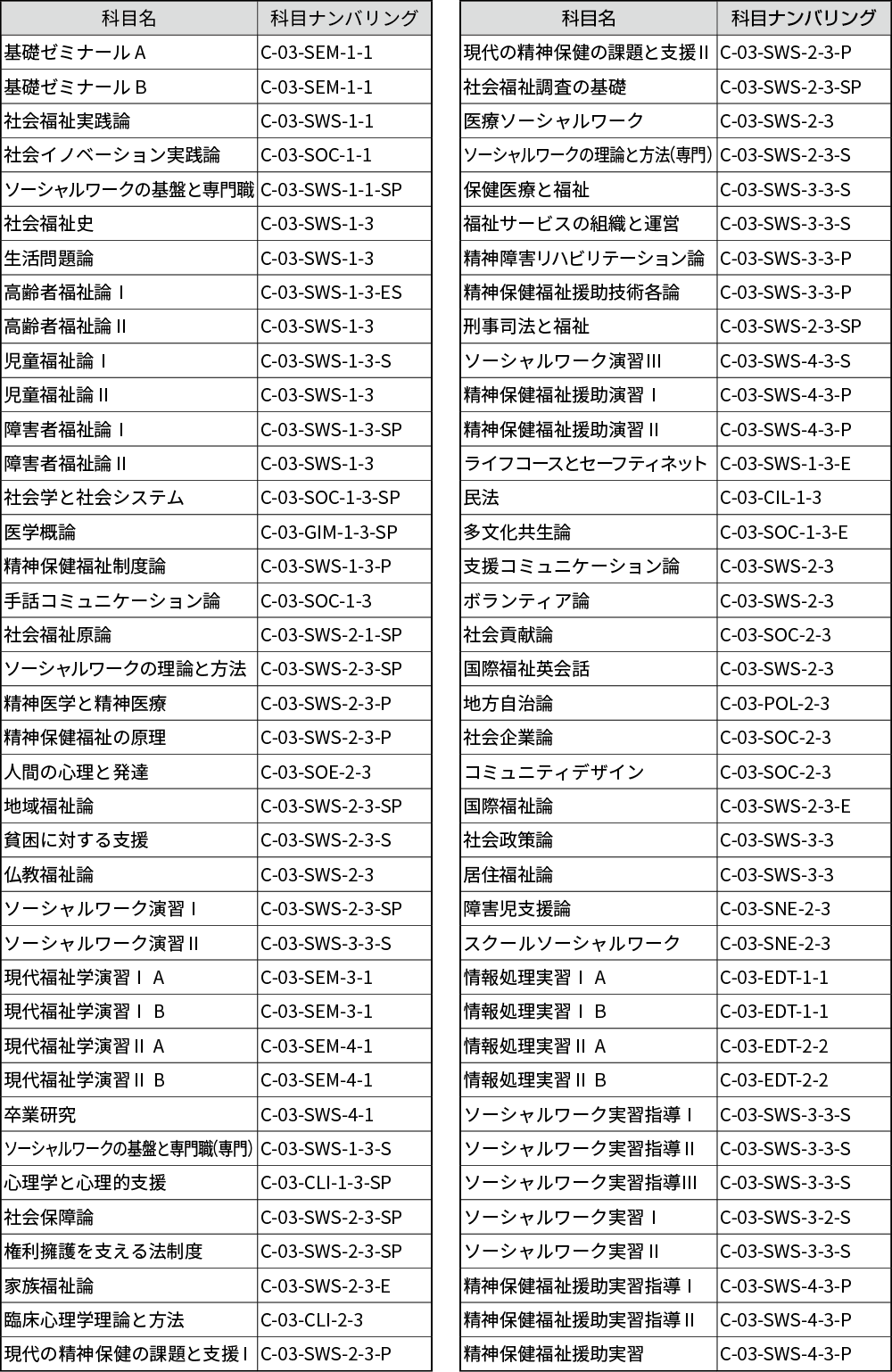

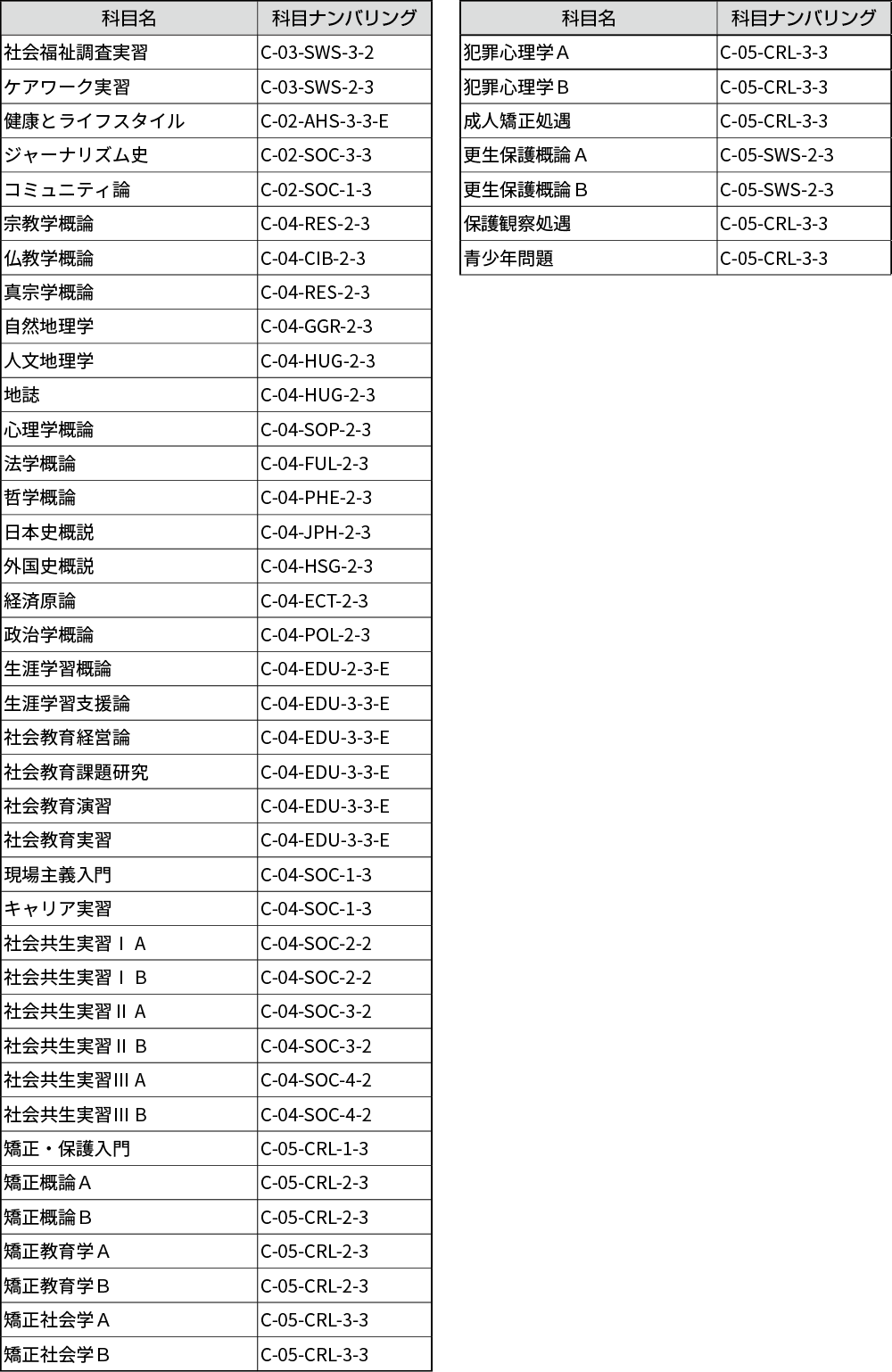

【現代福祉学科】科目ナンバリング

検索

検索