Need Help?

経営学部専攻科目の教育目的および履修方法

最終更新日: 2025年3月7日

【1】専攻科目

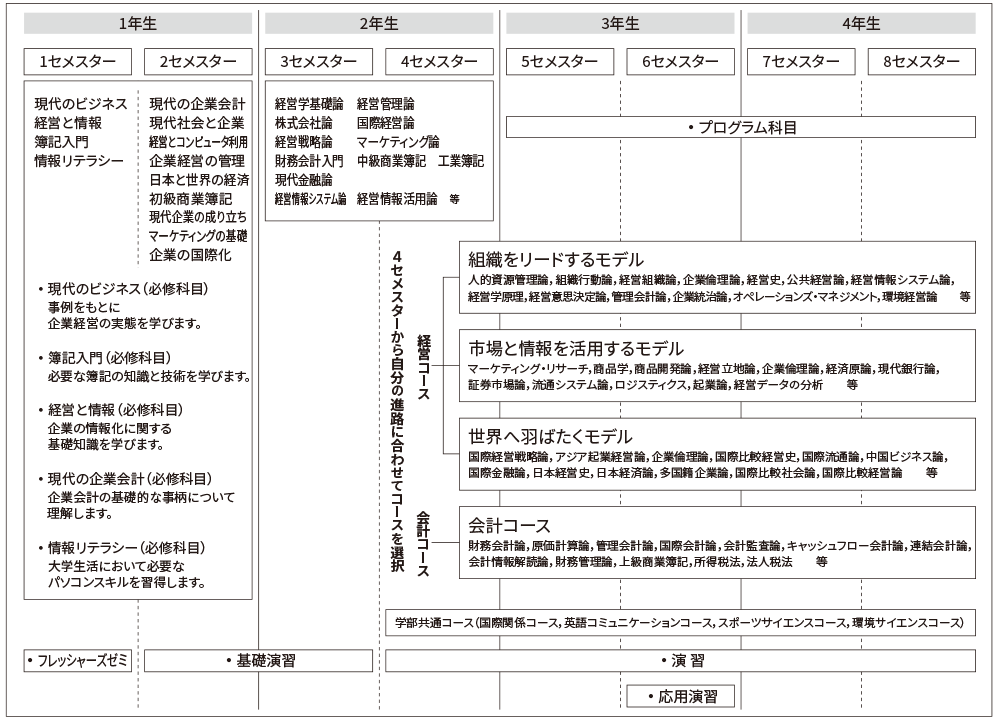

専攻科目とは,経営学・会計学をより専門的に学修するための科目です。みなさんは,大学に入学してはじめて経営学や会計学に触れる人がほとんどだと思います。カリキュラムマップでも示しているとおり経営学部のカリキュラムは,経営学・会計学の基礎から段階を追って学修できるようになっています(3セメスター以降に表示されている科目は,年度によって前後することがあるので,時間割で必ず確認してください)。学年が進むにしたがい,より高度に,より専門化していきます。専攻科目は,授業の開講形態により「講義科目」と「演習科目」に分かれています。また,みなさんが基礎から学べるように,学年ごとに,段階的に科目が配置されています。

【2】講義科目

大学での講義で最初に驚くのは,受講者数の多さではないでしょうか。高校のように数十人という講義はまれで,大教室になると500人以上の学生が受講する科目もあります。また,講義科目の多くは,教授が一方的に講義を進めるというスタイルで行われます。

■第1セメスター配置科目

経営学・会計学とはどんな学問なのか,どのようなテーマを学修するのかをできるだけ具体的にイメージしてもらい,経営学・会計学に親しんでもらうことが目的です。

第1セメスターでの学部専攻の講義科目は以下の必修科目の4科目です。

| 科目名 | 講義内容 |

|---|---|

| 情報リテラシー (必修) |

ワープロ,表計算,プレゼンテーションの各ソフトの利用法を学び,大学生活で必要となる基本的なコンピュータスキルの修得を目指します。 |

| 現代のビジネス (必修) |

経営学がどのような問題を扱うのかについてのアウトラインを理解してもらいます。できるだけ事例を挙げながら,現代社会のビジネスの実態を学びます。 |

| 簿記入門 (必修) |

商業簿記の基礎的な事柄について理解してもらいます。経営学部の学生として最低限知っておいてもらいたい簿記の基礎知識を分かりやすく解説します。 |

| 経営と情報 (必修) |

現代の企業活動において求められる情報処理活動の基本的な仕組みと,最新動向を紹介するなかで,経営の情報化に関する基礎知識を学びます。 |

■第2セメスター配置科目

経営学・会計学には幅広くさまざまな学問分野があります。それぞれの分野ごとにその入門的な科目を配置し,みなさんに経営学・会計学の基礎的な知識の修得をしてもらうことが大きな目的です。

第2セメスターでの学部専攻の講義科目は必修科目の1科目,選択必修科目8科目,選択科目1科目です。(「専攻科目一覧」参照)

なお,選択必修科目の中には,みなさんが所属するコース・モデルによって,コース・モデル必修科目となるものが含まれています。1年生の間に,自分が所属しようと思うコース・モデルを決め,「専攻科目一覧」を参照して,計画的に講義を履修し単位を修得してください。

| 科目名 | 講義内容 |

|---|---|

| 現代の企業会計 (必修) |

企業会計の基礎的な事柄について理解してもらいます。経営学部の学生として最低限知っておいてもらいたい会計の知識を分かりやすく解説します。 |

| 初級商業簿記 (選択必修) |

簿記は,基礎から積み木を積み上げるように知識を増やさなければなりません。この科目では,簿記入門で得た簿記の基礎知識を用いて,仕訳,試算表,精算表,貸借対照表,損益計算書の作成方法を学修します。 |

| 経営とコンピュータ利用 (選択必修) |

今日の企業経営では,さまざまな業務にコンピュータや通信ネットワーク・システムが活用されます。コンピュータがどのように活用され,情報がどのように扱われているのかを学びます。 |

| 日本と世界の経済 (選択必修) |

企業経営は実体経済の動きと密接に結びついています。また,経済環境の変化が企業経営に与える影響はとても大きなものです。企業経営を勉強する上で不可欠な実体経済の動きについて,現代経済のしくみとその動きを中心に学修します。 |

| 企業経営の管理 (選択必修) |

企業経営をどのように管理していくのか。企業全体に係る管理や分野別の管理など,その特質について学んでいきます。経営環境の変化を踏まえながらも,経営管理の基礎的な理論についても学修していきます。 |

| 現代社会と企業 (選択必修) |

企業は社会環境と無関係ではいられません。社会環境が変化すれば当然,企業に求められる機能や役割も変化していきます。こうした企業と社会,特に現代社会における問題を学んでいきます。 |

| 現代企業の成り立ち (選択必修) |

「会社」とはいつ頃,どんな経緯で誕生したのでしょうか。時代の変化の中で「会社」の機能や社会的な役割がどのように変化してきたのかを歴史的に整理し理解していきます。 |

| マーケティングの基礎 (選択必修) |

マーケティングという言葉がビジネスの世界でよく使われるようになっています。商品を売る仕組みとしてのマーケティングの基礎的な事柄を学んでいきます。 |

| 企業の国際化 (選択必修) |

国際化という言葉はよく耳にする言葉のひとつです。企業の国際化を発展段階的にみていきます。また,国際化に伴い,多国籍企業などさまざまな企業形態が登場しています。こうした問題も取り上げていきます。 |

(注)第2セメスターに開設される選択科目は,「専攻科目一覧」を参照してください。

■第3セメスター配置科目

第4セメスターになると各自が所属するコース・モデルを決めて学修領域を絞り込み,それぞれの学修目標を意識した系統的な科目の履修をしなければなりません。そのため,第3セメスターでは,卒業までの学修目標を意識し,多様な学問領域の中から自分に適した方向を探すことを目的としています。

第3セメスターでの学部専攻の講義科目は,選択科目です。

(注)第3セメスターに開設される選択科目は,「専攻科目一覧」を参考してください。

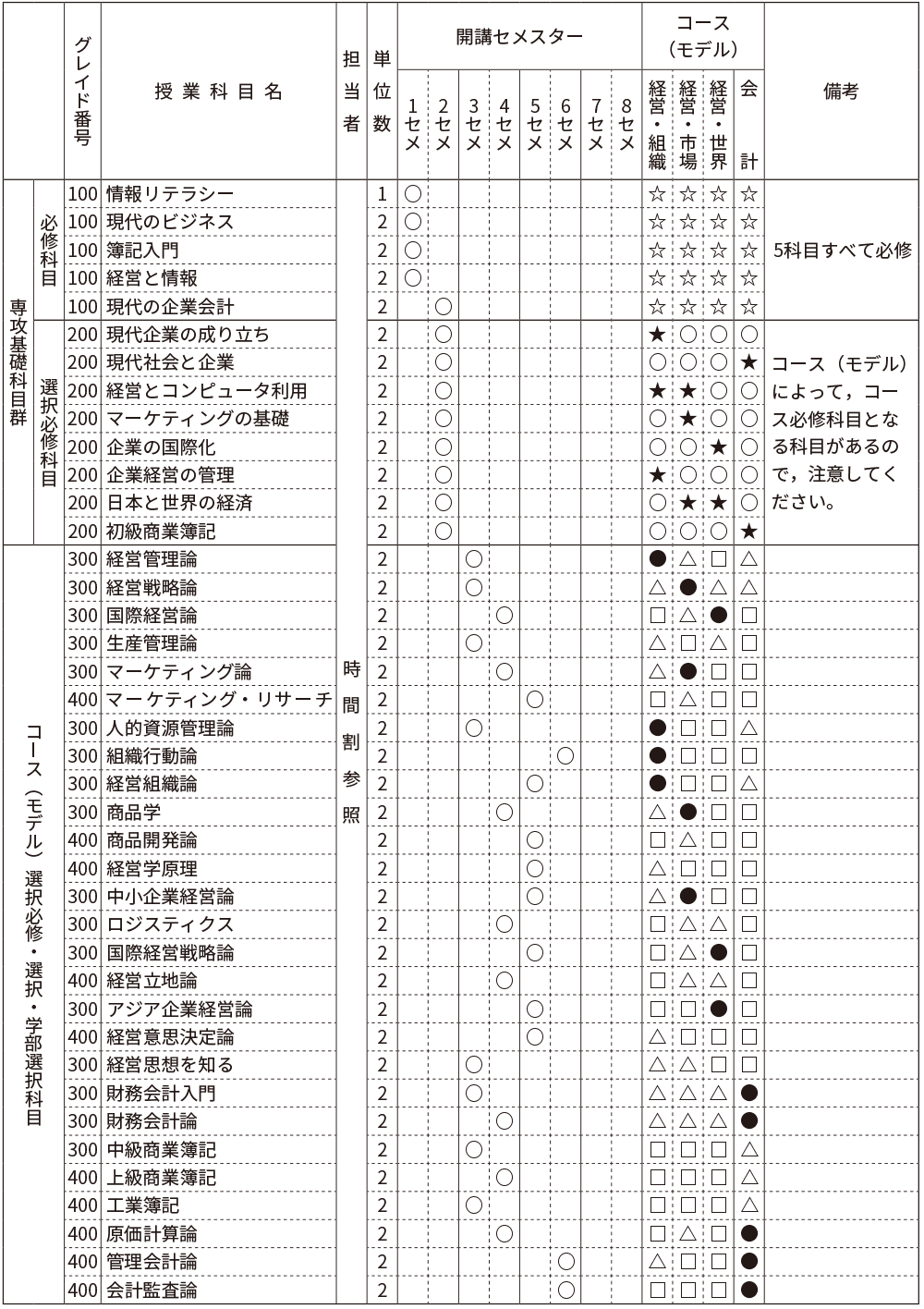

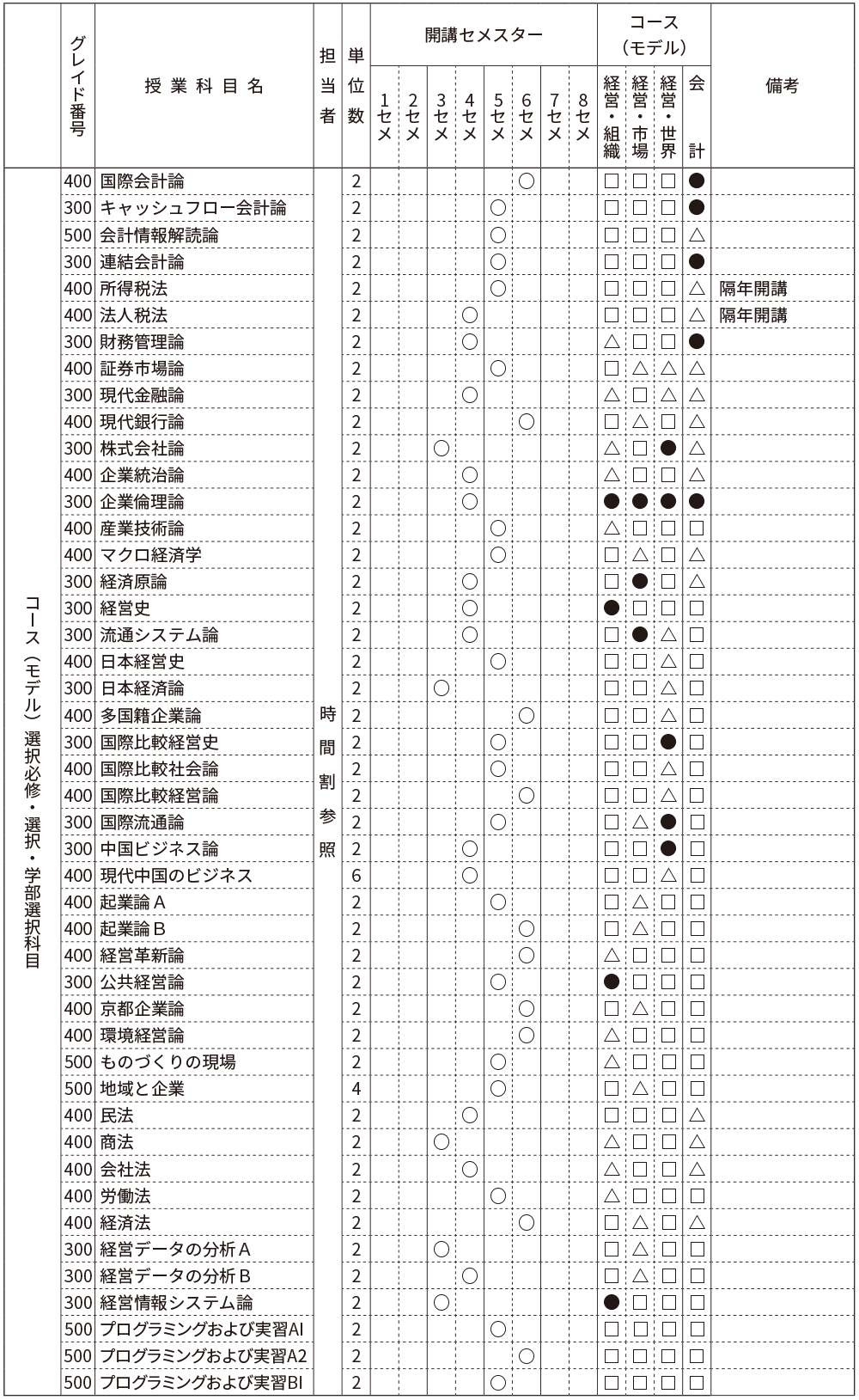

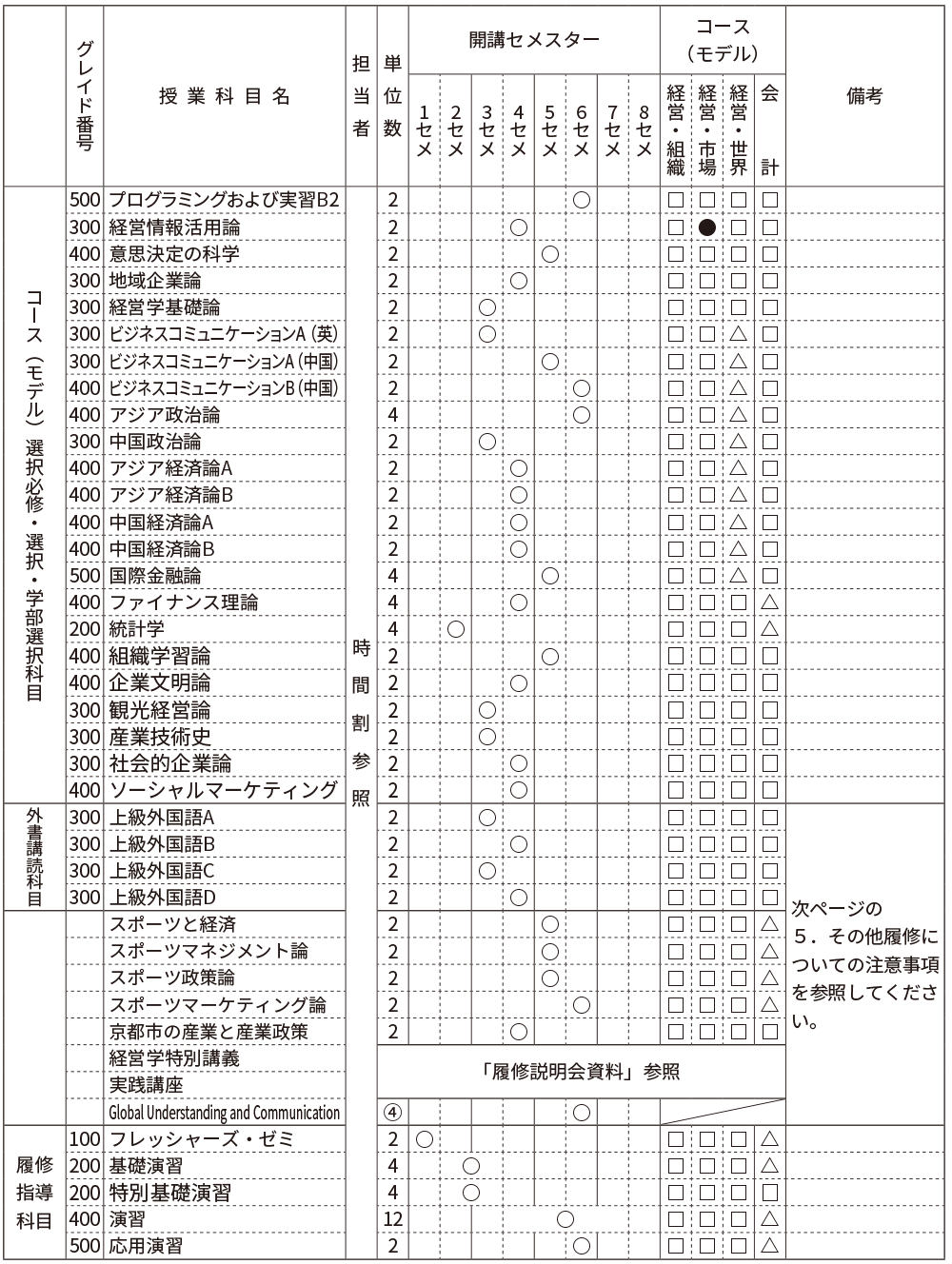

【3】専攻科目一覧

専攻科目一覧表

3セメスター以降に表示されている科目は,年度によって前後することがあるので,時間割で必ず確認してください。

なお,臨時セメ変更については本学ホームページ(https://cweb.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/)に掲載しています。

〈経営コース〉

☆:学部必修科目 ○:学部選択必修科目 ★:モデル必修科目 ●:モデル選択必修科目 △:モデル選択科目 □:学部選択科目

〈会計コース〉

☆:学部必修科目 ○:学部選択必修科目 ★:コース必修科目 ●:コース選択必修科目 △:コース選択科目 □:フリーゾーン

【4】先修制

専攻科目には以下のとおり先修制が定められている科目があります。

| 科目 | 履修の要件となる授業科目名 |

|---|---|

| プログラミングおよび実習A2 | プログラミングおよび実習A1 |

| プログラミングおよび実習B2 | プログラミングおよび実習B1 |

| ビジネスコミュニケーションB(中国) | ビジネスコミュニケーションA(中国) |

| 起業論B | 起業論A |

【5】その他履修についての注意事項

- 外書講読科目「上級外国語A,B,C,D」は各々8単位まで学部選択科目(会計コース生はフリーゾーン)として卒業要件単位に算入できます。詳細は,「選択外国語科目の履修」を参照してください。

- 学部共通コース以外の学生が,学部共通コース科目を履修することは原則としてできませんが,特別に許可された場合にかぎり,随意科目(卒業要件単位に算入できない)扱いとして,受講することはできます〈外国語セミナーを除く〉。学部共通コース科目の履修を希望する場合は,人数調整の必要があるので事前に経営学部教務課へ相談に来てください。ただし,スポーツサイエンスコースの次の4科目(「スポーツマーケティング論」,「スポーツマネジメント論」,「スポーツ政策論」,「スポーツと経済」)のうち,4単位まで学部選択科目(会計コース生はコース選択科目)として卒業要件単位に算入できます(学部内コース生のみ対象)。

- 経営学特別講義は,8単位まで卒業要件単位に算入でき,これを超えたものは随意科目扱いとなります。なお,原則として単年度開講のため,次年度開講予定は未定です。

- 実践講座は,8単位まで卒業要件単位に算入でき,これを超えたものは随意科目扱いとなります。なお,原則として単年度開講のため,次年度開講予定は未定です。

- 専攻科目で,それぞれの分野の卒業要件単位数を超えて修得した場合,次頁の表のとおり単位集計します。

〈経営コース〉

| 集計分野 | 超過科目の扱い |

|---|---|

| 学部必修科目(☆) | |

| 学部選択必修科目(○) | 超過分の単位は学部選択科目へ |

| モデル必修科目(★) | |

| モデル選択必修科目(●) | 超過分の単位はモデル選択科目へ |

| モデル選択科目(△) | 超過分の単位は学部選択科目へ |

| 学部選択科目(□) | 超過分の単位はフリーゾーンへ |

| フリーゾーン |

〈会計コース〉

| 集計分野 | 超過科目の扱い |

|---|---|

| 学部必修科目(☆) | |

| 学部選択必修科目(○) | 超過分の単位はフリーゾーンへ |

| コース必修科目(★) | |

| コース選択必修科目(●) | 超過分の単位はコース選択科目へ |

| コース選択科目(△) | 超過分の単位はフリーゾーンへ |

| フリーゾーン(□) |

(注)教養教育科目超過分もフリーゾーンへ単位集計されます。

【6】演習科目

高校までの授業形態と最も異なり,最も大学らしいといえるものが少人数の「演習科目(ゼミナール)」(以下,ゼミとする)です。教員が一方的に展開する「講義科目」とは正反対で,基本的には所属学生が中心になって,運営されるものです。

「演習科目」は4年間で「フレッシャーズゼミ」「基礎演習」「演習」と三つ設定されており,「フレッシャーズゼミ」はクラス指定されていますが,「基礎演習」と「演習」は,企業への就職活動のように,各学生が行きたいゼミに複数エントリーし,教員が内定を出し,最終的に学生が行きたいゼミを選択します。教員側も,学生側も相互に選択するわけです。

「演習科目」は必修科目ではありませんが,最も大学らしい授業形態ですし,ゼミに所属しなければ「演習論文」を執筆できません。履修することを積極的に推奨しています。また,2016年度からは,「演習」全体が持つ共通コンセプトとして,「社会において要求される能力」が今まで以上に押し出されます。企業側が数十年に渡って大学側に求めている能力で,最近では「社会人基礎力」と一般的に言われているものです。

共通コンセプトですから,どのゼミに行っても,各教員は上記のことをある程度は意識していますが,より直接的にゼミの運営様式まで「社会人基礎力」の養成を意識している「合同型演習」があります。

この「合同型演習」のみは,第6セメスターになった段階で従来の「演習単位(12単位)」以外に「応用演習」(2単位)が追加設定されています。当該のゼミは,第6セメスターの「応用演習」の時期に,下級生のゼミに「管理者」として派遣され,下級生たちが作っているチームワークがより活性化するような「管理活動(コーチング)」を自分たちで展開することで,「管理者の視点」を擬似的に獲得しようというものです。第6セメスターの時期のみ,従来の「演習」での報告に加えて,「管理活動(コーチング)」の結果も報告することになるため,「応用演習」が追加的単位として付与されます。

なお,各ゼミで展開される具体的内容は,教員ないし所属ゼミ学生によって,「演習説明会」の期間に何度かなされます。できるだけ多くの演習説明会に参加し,自分が何を大学で得たいのかをしっかり考えてから,各ゼミの募集にエントリーしてください。

(注)基礎演習(4単位)及び演習(12単位)の登録は,履修制限単位数に含まれます。履修登録は次のとおり各セメスターに分割して登録することになります。

| 配当セメスター | 2セメ | 3セメ |

|---|---|---|

| 「基礎演習」を履修した際の各セメスターの登録単位数 | 2単位 | 2単位 |

| 配当セメスター | 4セメ | 5セメ | 6セメ | 7セメ・演習論文 |

|---|---|---|---|---|

| 「基礎演習」を履修した際の各セメスターの登録単位数 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 6単位 |

【7】プログラム科目

経営学部のカリキュラムは,ビジネスの現場で学ぶ実習教育を重視し,基礎教育(必修科目・選択必修科目)→実習教育(プログラム科目)→理論教育(専攻科目・演習論文)を通じて,グローバル化する世界経済と変化の激しい時代に活躍できる人材の育成を重点目標にしています。

基礎教育では,高校ではあまり学ばなかった経営学,会計学とはどういう学問なのか,どういったことを4年間で学ぶのかといったことから学修を始めます。そして,経営管理や財務会計など経営学,会計学を学ぶ上で基礎となる科目を学修し,経営学,会計学のどの分野に自分の興味,関心があるのかを見つけます。

次に,実習教育です。実習教育は,さまざまな企業経営の現場に出向き,今後の学修の課題を見つけます。その上で,これまで研究されてきた経営学,会計学の理論を学修し,これまで言われていたことに対して,基礎教育,実習教育,理論教育を経て考えた自分なりの考えを演習論文にまとめます。これが,新しいカリキュラムのコンセプトです。

こうして生まれた新カリキュラムの目玉となるのが,経営コースに設置された「現場で学ぶ経営学」をコンセプトに開設されるプログラム科目です。プログラム科目には,4つのプログラムがあります。

(1)ものづくりの現場

龍谷大学が所在する京都は,ハイテク部品産業を中心に有名企業が集積し,グローバルに活躍する企業がたくさんあります。また,京都と隣接する大阪には世界に冠たる家電企業をはじめ,中小企業が多数集まる地域もあり,まさにものづくりの街と言えます。

これまで,経営学では管理論を中心に製造業をクローズアップしてきました。20世紀の初めのアメリカでは,フレデリック・テイラーという技術者が,モノを生産する際に,科学的根拠に基づく管理をすべきだと提唱しました。工場で働く人の中には,能力が優れていて,生産性の高い人もいれば,そうでない人もいます。テイラーは,工場で働く人が行う各作業について,どれだけの時間がかかるのかをストップウォッチで計測し,標準的な作業時間を算出したのです。そして,これをもとに,1日の公正な作業量を設定し,作業や道具の標準化を行いました。その後も,フォード・システムやトヨタ・カンバン方式など,工場の生産システムは改善が繰り返されてきています。

この科目では,日本企業の競争力の源泉である高品質な製品を作り出す現場である工場に着目します。そして,経済のグローバル化が進み,人件費の安い中国,ベトナムなどと競争をしなければならない日本のメーカーが,今,ものづくりの現場でどのような工夫を凝らして,グローバル競争に勝ち抜こうとしているのかを学修します。

(2)地域と企業

京都は平安時代以来,1000年近く都がおかれていた街であり,社寺仏閣がたくさんある

伝統のある街です。こうした文化・歴史的背景のもと,京都には他の地域とは異なり,着物や仏壇,陶器などの伝統工芸品を製造,販売するお店がたくさんあります。また,京都は日本を代表する観光都市でもあり,土産物を売るお店やホテルなどもたくさんあります。

企業は,自らが立地する「地域」の特質を活かし,競争上の優位を創り出し,企業経営を行っています。上の例の場合,京都に仏壇,仏具を売るお店が多いのは,お寺が多いからです。

この科目では,企業経営において,企業が所在する「地域」が,いかに重要な経営資源であり,それをどのように活用しているのかを学修します。

(3)現代中国のビジネス

今の世界経済を語る上で欠かすことができない中国。経済のグローバル化が進展し,日本企業にとって中国はなくてはならない存在となっています。それは,世界の工場としてだけではなく,市場としても極めて魅力的な存在になっていることからもわかります。皆さんも,テレビでニュースを見ていると,毎日「中国」という言葉を耳にするでしょう。そのくらい,日本にとって中国はなくてはならない存在になっているのです。

皆さんが現地研修する大連は,日本の企業が進出しています。しかし,海外における企業経営では文化や国民性,法制度や金融システムなどが異なっており,それによって,国内で企業経営をしているのとは異なる課題が存在します。中国はじめ海外に進出している企業は,法制度や金融システムが異なる国で,文化や国民性の異なる国の人とともに企業経営を行うわけですから,日本国内では予想されないさまざまな課題にもぶつかることでしょう。

この科目では,大連での現地研修を通じて,経済発展の著しい中国で,日本企業が海外へ進出する際にどのような課題があり,それをどのように克服し,また新たな課題に対してどのように取りくんでいるのかということを学修します。

(4)起業論A・起業論B

最近,「スタートアップ」と言う言葉が急に話題になるようになってきました。アメリカではGoogleやAmazon,YouTubeなどがインターネット勃興期のスタートアップです。最近ではTikTokやメルカリ,ウーバーや電気自動車のテスラなどがスタートアップとして出発して急成長した会社です。この分野はもともと「アントレプレナーシップ(起業家活動)」として研究が進められてきました。日本の学生さんの就職先としてはあまり話題にならないスタートアップが社会で注目される理由は,顧客の支持を背景に圧倒的なスピードで成長し,新しい市場を切り開いていくところにあります。現在,社会で発生しているイノベーションの多くがスタートアップ発だからなのです。

起業論Aでは,起業家および起業家活動(アントレプレナーシップ)についての基礎をカジュアルなディスカッションを大事にしながら座学中心に学びます。起業論Bでは,みなさん自身のアイディアをグループワークで実際にビジネスプランとして形にします。知識を習得した後に,アイディアを出して形にする作業を楽しく経験してください。

【8】演習論文提出要領(4年次生)

- 演習論文を提出しなければ,演習の単位は修得できません。

- 対象:演習〔4年〕受講者全員。

- 論文題目提出:7月中(予定)に,各演習のmanabacourse等より提出(原則として変更は認められません。提出期間は,ポータルサイトおよびmanabaコースニュースでお知らせします)。

- 論文提出:12月上旬(予定),10月頃演習担当者より提出方法についての説明があり,指定された方法で提出。(提出日等は,ポータルサイトおよびmanabaコースニュースでお知らせします)。

- 論文提出要領

できるかぎり次の要領にしたがって,演習論文要旨,目次,本文,脚注,参考文献リストをワープロまたはパソコンにて作成してください。

1)用紙の種類:普通紙

2)用紙サイズ:A4判(縦置き)

3)印刷方法:片面印刷

4)印字の要領:

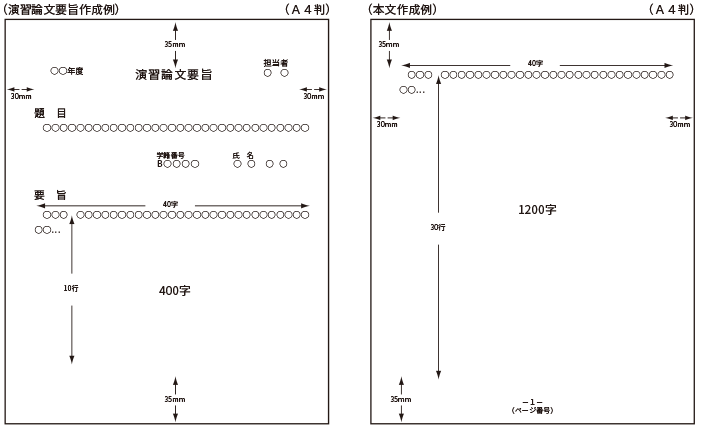

①演習論文要旨(下図の「演習論文要旨作成例」参照)

- a.記載事項:提出年度,担当者名,題目,学籍番号,氏名,要旨

- b.印字方向:横書き

- c.要旨字数:400字以内(40字/行×10行),1枚

- d.上下,左右の余白

上下余白:35mm,左余白:30mm,右余白:30mm - e.文字サイズ,フォント:指定なし

- 注:副題を追加・変更する場合は,必ず担当教員の確認をしてもらってください。

②本文(下図の「本文作成例」参照)

- a.印字方向:横書き

- b.1ページの字数:1200字(40字/行×30行)

- c.上下,左右の余白:

上下余白:35mm,左余白:30mm,右余白:30mm - d.文字サイズ:10.5ポイントを標準的なサイズとする。

- e.本文のフォント:“明朝体”を使うこと。

- f.頁数:本文の各項のフッター中央部に“ページ数”を印字すること(ただし本文以外には不要)。

- g.原則として,禁則処理をすること。

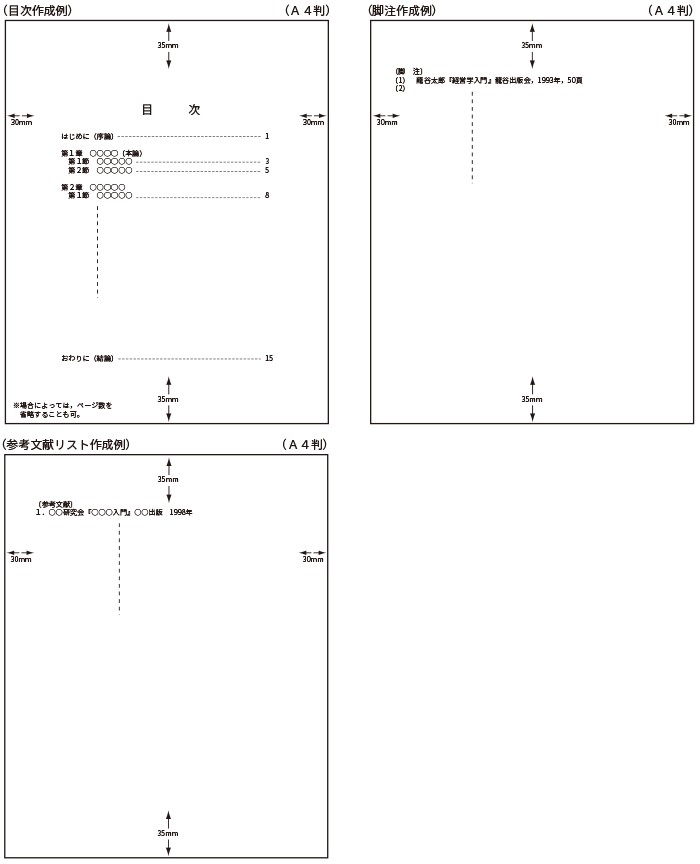

③目次,脚注,参考文献リスト(下図の「目次作成例」,「脚注作成例」,「参考文献リスト作成例」参照)

- a.印字方向:横書き(それぞれ本文と別の用紙に印字すること)

- b.上下左右の余白:

上下余白:35mm,左余白:30mm,右余白:30mm - c.字数,文字サイズ,フォント:指定なし

- d.目次は論文の最初につけること。

- e.参考文献リストは本文の最後にまとめて記載することが望ましい。

④本文の提出枚数

- 10枚(12,000字)以上16枚(20,000字)程度(本文のみの枚数であって,目次,参考文献リストは除く)。なお,16枚を超える場合は,必ず担当教員の確認をしてもらってください。

- 注:複数名が共同で論文を作成する場合,以下の要領にしたがってください。

- a.演習論文要旨:各々提出してください。なおその際は,共同執筆者の氏名を本人氏名欄の下に明記してください。

- b.本文の提出枚数は各々が上記枚数を満たさなければなりません。また,執筆担当部分を目次の余白に明記してください。

- c.論文提出:1部で可。ただし,共同執筆者全員で代表して提出する人を決めてください。

■演習論文を書くために

(1)演習論文について

本学部における演習論文とは演習を履修し,2年間の研究成果をまとめ,所定の規定,手続きによって指導教授に提出するものです。なお,演習は演習論文を提出したうえで,さらに教授の評価を得ることによって単位が認定(修得)されます。それゆえ,以下の説明を参考にし,独創的で内容ある演習論文を作成してください。

(2)演習論文を作成するために

1)題目(テーマ)の選定

演習論文を書くために,まず,あらかじめ題目を選定せねばなりません。題目は演習で勉強していることやそれに関する内容,自分が本当に興味を抱いていることにもとづいて選定するのが良いでしょう。指導教授の適切な助言を得て,自分が最も関心を持つ内容を正確に表現するような題目を選定することが必要です。

2)資料の収集

題目が決定すれば,それに関係する適切な資料を検索・収集する作業に入ります。この作業は主に2つの方法があります。第1は題目に関係のある何冊かの書物を精読し,その中に出てくる資料をメモし,それらを検索する方法です。第2は最初から題目に関係のある資料を「文献目録」から検索する方法です。これらの方法によって,まず自分の題目にあった参考資料を図書館,社会科学研究所資料室で的確かつ迅速に収集することが必要です。また,インターネットを利用した資料収集も有効です。

(3)演習論文を書くために

1)論文の構成

さて,整理し,精読した資料をもとに,論文を組み立てる作業に入ります。論文はまず,問題提起があり,それを本文で立証し,結論を持った構成でなければなりません。それゆえ,一般的には論理の構成を序論,本論,結論とするのが基本のかたちです。序論では問題提起を行い,論文の概要や目的を明らかにし,できるだけ簡単に要領よくまとめねばなりません。本論は論文の論理展開の中心部分ですから,序論での問題提起を各章節を通じて,さまざまな角度,視点から具体的に論理を展開しなければなりません。結論は締め括りの部分であり,自分の積極的,かつ独創的な考えを示すことが必要です。

2)論文の推敲と表現

論文の構成が定まれば,いよいよ執筆に取りかかる作業へ移ります。一般に,文体は「~である」調が基本であり,平明な表現で,誤字や間違った言葉の使い方に極力注意し,用語の吟味にも気を配る必要があります。また,何度か読み返し,推敲を重ねることも必要です。

(4)演習論文を書くための留意点

1)図や表を使用する場合,出典を明らかにし,通し番号(例えば図1,表1など)をつけること。

2)論文の最初に目次をつけること。

3)論文の中で他人の論文や著書から引用した時は,必ず引用部分とその文献を明示すること。ことわりなしに引用すること(そのまま写すこと)は,窃盗と同じ罪をおかすことなので厳に慎むこと。

4)引用の仕方はそのまま引用する場合は,邦文では「」,欧文では“”を用い,その右肩に注番号(例えば(1))をつけ,本文の最後の脚注で出典を明らかにすること。

5)邦文の引用文献の書き方は次のようにすること。

- 単行書:著者名,書名,発行所,発行年,引用のページ

例:龍谷太郎『経営学入門』龍谷大学出版会,1993年,50ページ - 論文:著者名,論文名,雑誌名,巻号,発行年月,引用のページ

例:龍谷太郎「日本的経営について」『経営学論集(龍谷大学)』第29巻第2号,1993年4月,60ページ(なお複数ページにわたる場合は,60~62ページとすること)

6)欧文の引用文献の書き方は次のようにすること。

- 単行書(邦訳のない場合):著者名,書名,発行所,発行地,発行年,引用ページ例:Taro Ryukoku, Japanese Management, Ryukoku University Press,Kyoto,1983,pp.25-28.(引用が1ページだけの場合は,例えばp.25とする。)

- 単行書で邦訳のある場合には上述の単行書のあとに括弧して次のように書くこと。

(龍谷太郎訳『日本的経営』龍谷大学出版会,1983年,25~28ページ)

7)引き続き,また重ねて引用する文献名は邦文の場合,同上ないし前掲書とし,欧文の場合はibid,ないしop.cit.,と略してもよい。ただし,前掲書(op.cit.,)の場合は引用ページを書くこと。

8)演習論文を作成する際に使用した参考文献は,論文の最後に邦文の場合は著者名の五十音順に,欧文の場合はアルファベット順に書くことが望ましい。

〈付録〉演習論文を書くための参考文献

- 龍谷大学経営学部『Freshers’StudyGuide』

- 龍谷大学社会科学研究所『経済・産業情報ガイド』1992年

- 木村時夫『実例リポート・論文の書き方』南雲堂,1979年

- 杉原四郎,井上忠司,榎本隆司『研究レポートのすすめ―卒論・ゼミ論のまとめ方-』有斐閣,1979年

検索

検索