Need Help?

経営学部の教育目的および履修方法

最終更新日: 2025年1月24日

卒業要件単位および学士号

卒業は,大学が定める教育課程の修了であり,「学士」の学位が授与されます。この認定証が卒業証書(学位記)です。卒業するためには,教育課程(カリキュラム)にしたがって学修し,学部毎に定められた所定の要件を満たすことが必要で,その一環として,125単位以上を修得しなければなりません。

〈卒業の要件〉

本学において,卒業認定を得ようとする者は,次の2つの要件を満たさなければなりません。

(1)所定在学年数

本学の教育課程(カリキュラム)を修了するには,4年以上在学しなければなりません。これは,単なる在籍期間ではなく,学修期間が4年以上必要ということです。したがって,休学等による学修中断の期間は所定在学年数に加えません。

(2)所定単位の修得

本学の教育課程(カリキュラム)は,授業科目の区分ごとに必修科目,選択必修科目,選択科目,随意科目の別を指定しています(詳細は「教育課程の編成方法」を参照)。この指定と異なる履修をした場合には,いかに多くの単位を修得したとしても卒業の認定を受けることはできません。

所定単位の修得については下記の「卒業要件単位」にしたがい履修してください。

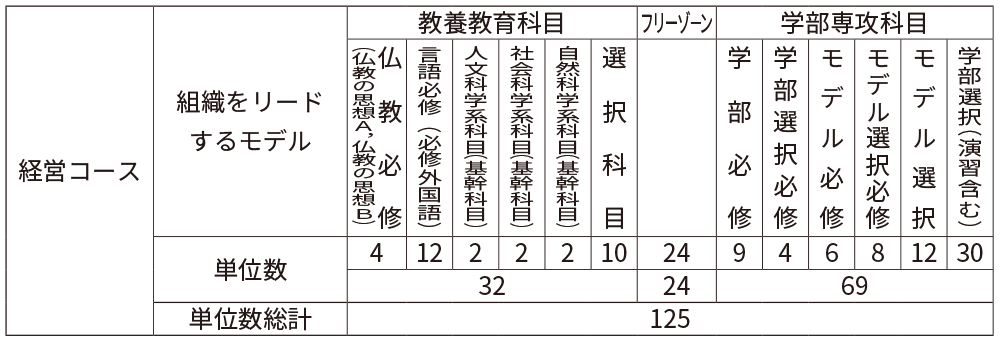

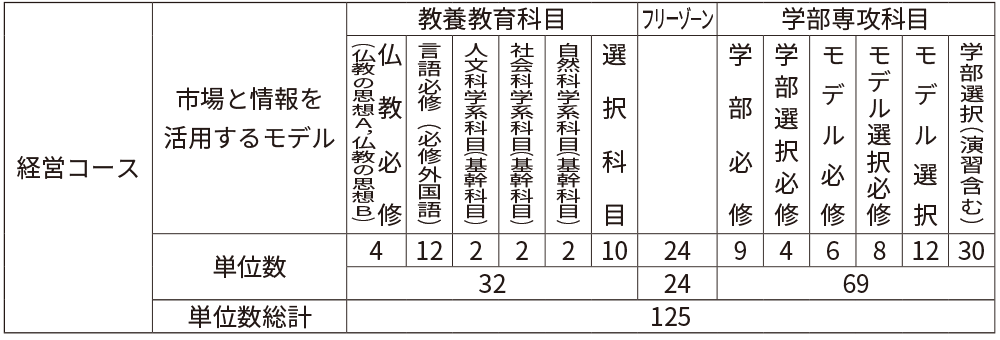

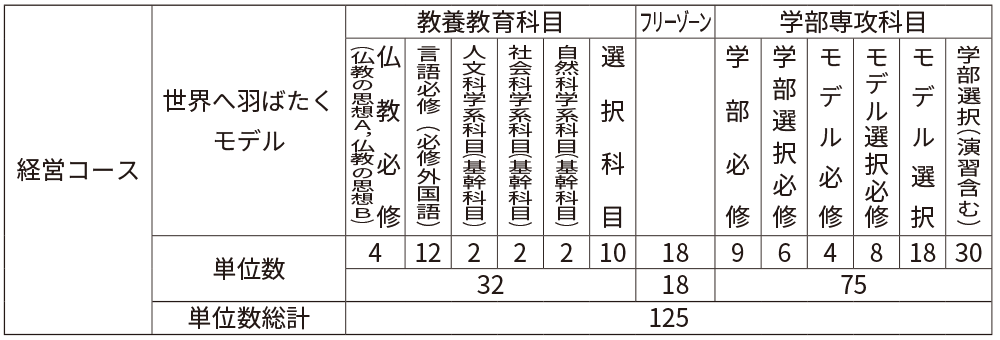

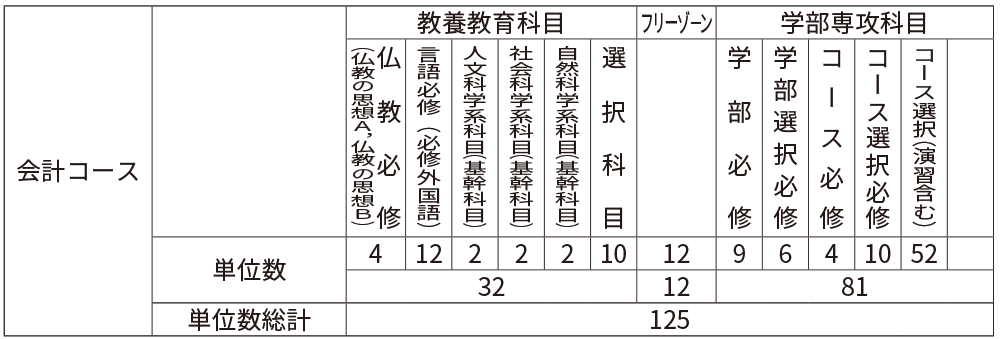

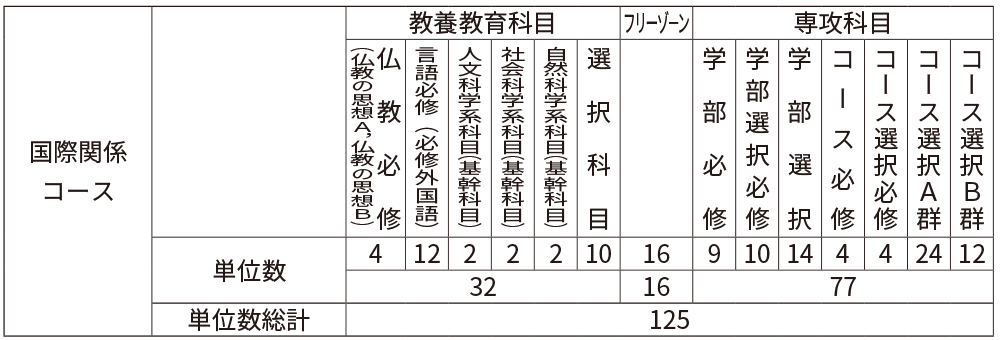

卒業要件単位(経営学部内コース)

注1)教養科目の3分野(人文科学系科目,社会科学系科目,自然科学系科目)に設置されている基幹科目の中から,それぞれ1科目以上(2単位以上)を修得する必要があります。基幹科目については「教養科目」を参照してください。

注2)専攻科目で,それぞれの分野の卒業要件単位数を超えて修得した場合の単位集計は,「その他履修についての注意事項」の表を参照してください。

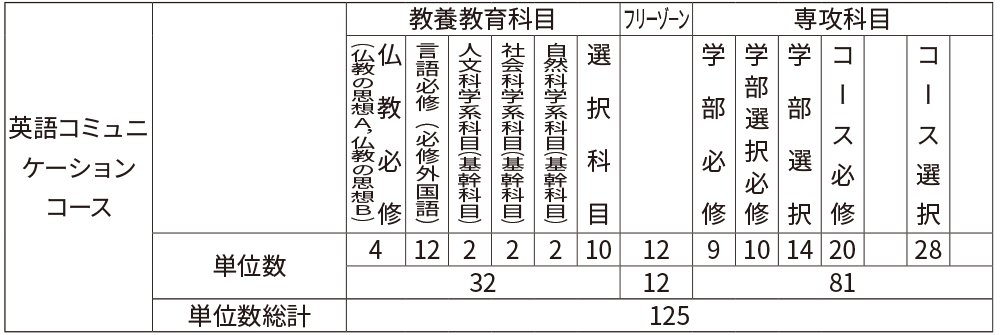

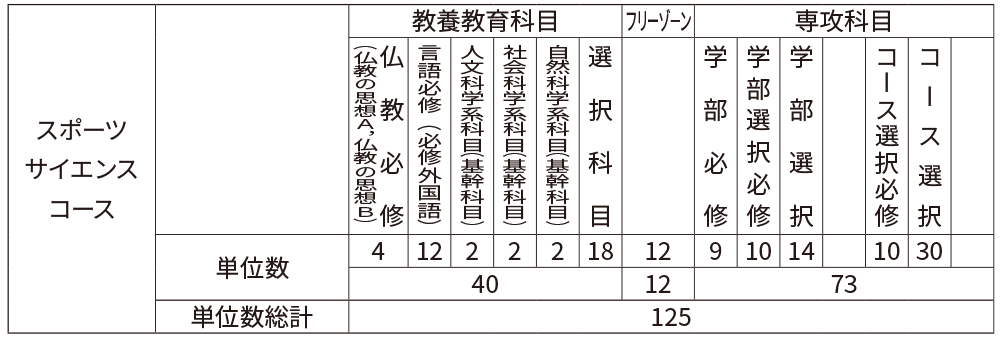

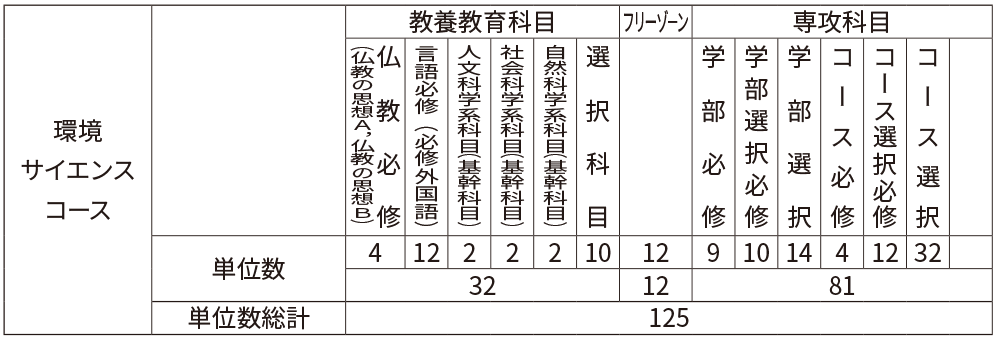

卒業要件単位(学部共通コース)

注1)教養科目の3分野(人文科学系科目,社会科学系科目,自然科学系科目)に設置されている基幹科目の中から,それぞれ1科目以上(2単位以上)を修得する必要があります。基幹科目については「教養科目」を参照してください。

〈卒業の時期〉

- 卒業認定は,毎年学年の終わり(3月)に行います。

- 9月卒業の取り扱い

教授会が必要と認めるときは,在学期間が4年以上の者について,第1学期(前期)終了時(9月)に卒業を認定することがあります。

(注意)9月卒業を希望する者は,ポータルサイト「卒業判定結果通知」画面より「9月卒業願書」をダウンロードし,必ず指定された期間内に提出してください

(本人の申し出がなければ,9月卒業の対象にはならないので注意してください)。

先修制

先修制とは,ある科目を履修する場合に,履修の要件として指定された科目及び単位数の修得を必要とする制度です。これは,その科目の学修成果をより高めるために設けられた「学修の順序」です。

したがって,先修制が設定されている科目とその履修の要件として指定された科目を同一学期に履修することはできません。先修制が設定されている科目は次のとおりです。

ペルシア語Ⅱ「ペルシア語Ⅰ」(2単位)

〈学部専攻科目〉

| 授業科目 | 履修の要件となる授業科目および単位数 |

|---|---|

| プログラミングおよび実習A2 | プログラミングおよび実習A1 |

| プログラミングおよび実習B2 | プログラミングおよび実習B1 |

| ビジネスコミュニケーションB(中国) | ビジネスコミュニケーションA(中国) |

| 起業論B | 起業論A |

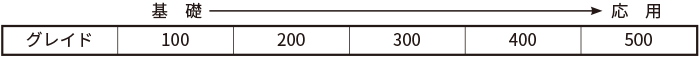

グレイドナンバー制

経営学部で開設される授業科目には,グレイドナンバーが付されています。これは,科目のレベルを簡明に表示したものです。学修計画の設計にあたって,これを参考にしてください。

〈グレイドナンバー付与基準〉

- 100…その学問分野における学修の入門となるような内容の科目

- 200…基礎的な内容の学部専攻科目,標準的なレベルの教養教育科目

- 300…学部における基本となる内容の学部専攻科目,やや高いレベルの教養教育科目

- 400…中級レベルの学部専攻科目

- 500…応用レベルの学部専攻科目

コース制

(1)コース制とは

コース制は学修の目標を明確にすることと,系統的な科目履修を積極的に勧めていくことを目的とした制度です。みなさんは,第4セメスターから「学部内コース」もしくは「学部共通コース」のいずれかに所属して学修を深めていくことになります。「学部内コース」「学部共通コース」とも,さらにそれぞれにいくつかのコースが設置されています。それぞれのコースによって,卒業要件単位数や演習の履修方法に違いがありますので,みなさんの学修目標に照らして適切なコース選択をしてください。コース・モデルの選択は,2年次の6月下旬から7月上旬に行います。

なお,一旦選択したコースは原則として変更できませんので,慎重にコースを選択してください。

(2)学部内コース

学部内コースは,経営学・会計学の特定分野をより深く専門的に学ぶためのコースです。学部内コースには,「経営コース」と「会計コース」の2つがあります。

また,経営コースには,「組織をリードする」,「市場と情報を活用する」,「世界へ羽ばたく」の3つの履修モデルがあります。

●経営コース:「組織をリードする」履修モデルでなにを学ぶのか

企業が存続するには,利益を上げなければなりません。利益を上げるためには,生産性を高めることや,より魅力のある商品を作るなどの収益性向上にむけた工夫が必要です。例えば,高い生産性を実現するためには,そこで働く人々を適切に管理しなければなりません。1920年代,アメリカのウェスタン・エレクトリック社ホーソン工場では,生産性と労働条件との関連を検証するために,有名な実験(ホーソン実験)がメイヨーら(ハーバード大学の研究者達)によって行われました。彼らは,工場の照明の明暗が作業効率にどのような影響を与えるのかという実験や,労働者の自由な討論により,従業員が心底にもつ不満や意見などを聞き出すという実験を行いました。また,配線工,ハンダづけ工,検査工という3つの作業集団を対象にした観察実験を行い,労働者がもつ感情の重要性を明らかにしました。これらの実験結果から,メイヨーらは,組織の生産性を高めるためには,賃金や労働条件だけではなく,人間関係をも重視せねばならないことを発見したのです。

ホーソン実験はほんの一例ですが,この履修モデルでは,組織の運営・管理のために必須となる経営管理や人的資源管理,組織行動,経営組織などについて学びます。「組織をリードする」履修モデルでは,変化する現代の組織をマネジメントし,いろいろな現場でリーダーシップを発揮できる能力を身につけることを目指します。

●経営コース:「市場と情報を活用する」履修モデルで学ぶこと

市場には,商品が売買される市場,お金をやり取りする金融市場,さらには,人々が働く場を探し,企業が働き手を探す労働市場などさまざまな市場があります。こうした市場での取引において,企業はさまざまな情報を活用しています。例えば,みなさんがコンビニエンスストアでモノを買うとき,レジで“ピッ”という音をさせてバーコードを読み取ります。あの“ピッ”という音とともにみなさんが何を買ったのかという情報が蓄積され,最後にレジのキーを操作して,どんな世代の人が購入したのかというデータを蓄積しています。

現代企業は,さまざまな市場や情報をうまく活用して,経営環境の変化に対応する市場戦略を策定し,それぞれの市場の特性にあわせて商品開発,マーケティング,販売促進,ロジスティクス,立地などの事業活動を行っているのです。

この履修モデルでは,企業活動の舞台となる市場(金融市場,労働市場,地域社会といったさまざまな市場)や戦略策定に必要となる情報の活用方法などを学びます。このように,「市場と情報を活用する」履修モデルでは,あらゆる市場と情報を創造し,マネジメントできる能力を身につけることを目指します。

●経営コース:「世界へ羽ばたく」履修モデルで学ぶこと

世界経済のグローバル化に合わせて,世界の企業は,国境を越えヒト・モノ・カネ・情報を活用し,企業経営を行っています。昨今は,日本企業が海外進出を加速させる一方で,世界各国の企業が日本へ進出してきています。また,国境を越えた企業買収も行われるようになってきました。

一方,「世界の工場」と言われていた中国は,高い経済成長を背景に「世界の市場」へと変化を遂げ,今や世界経済において大きなウエイトを占める存在になりました。以前の調査では,中国への進出目的は,コスト削減が最も多かったのですが,最近では,中国でモノを作り,中国市場で売る「現地生産・現地販売」を目的とする進出が増えてきています。このように,これからの企業経営を考える上で,欧米は言うまでもなく,中国およびアジア地域は無視できない存在になっています。

この履修モデルでは,世界経済が劇的な変化を遂げている中で,日本企業のグローバル戦略,欧米企業・アジア企業・中国企業の経営の特徴について学びます。このように,「世界に羽ばたく」履修モデルでは,世界や東アジアで事業展開する企業のマネジメント能力を身につけることを目指します。

●会計コースで学ぶこと

会計学とは,企業が行った経済活動を数値によって把握,記録,分析し,その企業の財政状態や経営成績を示す財務諸表(貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書など)の概念・仕組みやその機能を学ぶ学問です。会計学には大きく分けて2つの分野があります。一つは,企業外部の利害関係者(投資家や債権者など)に対して,企業の収益性や安全性,成長性など意思決定に役立つ材料となる情報を提供することを目的とした財務会計,もう一つは企業経営者の意思決定に役立つ情報を提供する管理会計です。

会計コースでは,会計実務を行う上で根本となり,かつ必須の知識である簿記および基礎的な会計理論に関する科目を充実させ,これらの科目を基礎に財務会計・連結会計・キャッシュフロー会計・国際会計・会計監査・管理会計などの科目を,段階的に配置し,みなさんの能力が確実にステップアップできるようにしています。

また,税理士や公認会計士といった国家資格の在学中の取得を目指して簿記,財務会計論,税法,原価計算論,会計監査論が低年次で履修できるようなカリキュラムになっています。このように,会計コースでは職業会計人として,より高度な会計実務に適応できる能力,会計実務のさまざまな場面において生じる問題を的確に把握・分析する能力,それを解決するための判断能力,会計に関する専門的な知識と高潔な倫理観などを身につけることを目指します。

(3)学部共通コース

「学部共通コース」を参照してください。

検索

検索