Need Help?

農学部専攻科目の教育目的および履修方法

最終更新日: 2025年1月27日

農学部では、確かな知識・スキルと高度な倫理観に基づき、「食」や「農」に関わる様々な問題の解決に取り組み、今後の農業の振興とそれを通した社会全体の発展を牽引できる人材を養成することを目的としています。

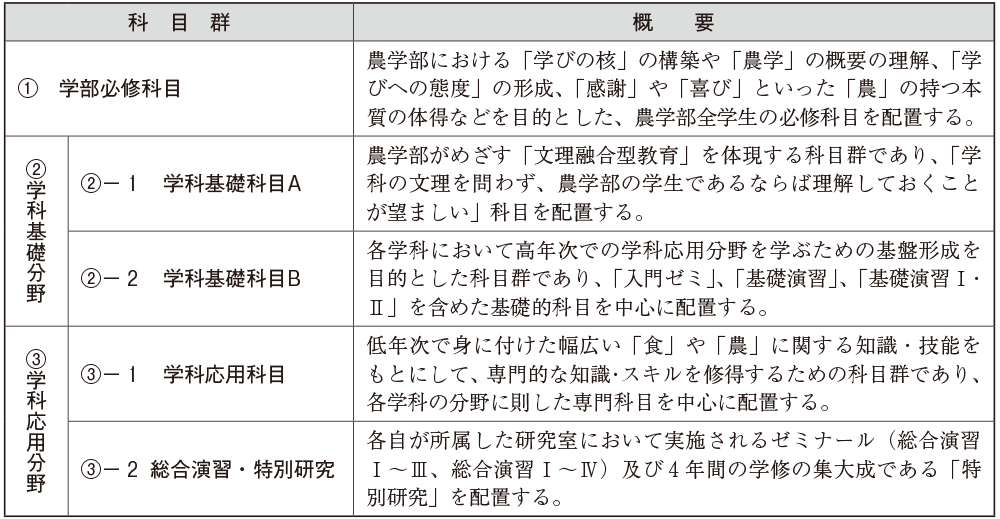

こうした目的を達成するため、専攻科目の中に、次のような科目区分を設け、「基礎」から「応用」へと段階的・系統的に学修が進められるよう教育課程(カリキュラム)を編成しています。

【1】必修科目

農学部全学科で共通して開講する「学部必修科目」(「農学概論」、「食と農の倫理」、「食の循環実習Ⅰ」、「食の循環実習Ⅱ」)及び各学科が指定する「必修科目」は、指定されたセメスターで必ず履修してください。修得単位数が124単位以上を超えていても、必修科目が未修得の場合は、卒業の認定を受けることはできません。

なお、学部必修科目については、学科ごとにクラス指定を行う場合がありますので、各自が所属する学科の指定されたクラスを履修登録・受講してください。

<学部専攻科目における必修科目>

| 学科 | 学部必修科目 | その他の必修科目 | |

|---|---|---|---|

| 生命科学科 |

農学概論 |

遺伝学Ⅰ、植物生理・生化学Ⅰ、基礎生物学実習、基礎化学実習、生命科学実習A・B | 総合演習Ⅰ~Ⅲ 特別研究 |

| 農学科 | 植物育種学、作物学Ⅰ、基礎生物学実習、基礎化学実習、農場実習、農学専門実験 | ||

| 食品栄養学科 | 健康管理概論、公衆衛生学Ⅰ、生化学、解剖生理学、運動生理学、食品化学、食品学、 基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論Ⅰ、臨床栄養学Ⅰ、公衆栄養学、給食経営管理論Ⅰ |

||

| 食料農業システム学科 | ミクロ経済学、食料・農業経済学 | 総合演習Ⅰ~Ⅳ 特別研究 |

|

【2】履修必修科目

履修必修科目とは、専攻科目を学修するうえで基本となる科目の中から、必ず履修するよう指導している科目です。卒業要件上の必修科目ではありませんが、以降の学修のために、指定されたセメスターで必ず履修登録・受講してください。

<履修必修科目(履修指導科目)>

| 学科 | 第1セメスター | 第2セメスター | 第3セメスター | 第4セメスター | 第5セメスター |

|---|---|---|---|---|---|

| 生命科学科 農学科 |

入門ゼミ | - | - | 基礎演習Ⅰ | 基礎演習Ⅱ |

| 食品栄養学科 | 入門ゼミ | - | - | - | 管理栄養士 基礎演習 |

| 食料農業システム学科 | 入門ゼミ | - | SDGsと食料農業 システム概論 |

基礎演習 統計処理実習 |

- |

【3】農学部専攻科目の履修方法

「専攻科目」は、「学部必修科目」、「学科基礎分野」、「学科応用分野」に大別されます。さらに、「学科基礎分野」は「学科基礎科目A」と「学科基礎科目B」、「学科応用分野」は「学科応用科目」と「総合演習・特別研究」に区分されます。

科目区分ごとに、卒業に必要な修得単位数(卒業要件)が定められていますので、それぞれ計画的に履修してください。

【4】農学部専攻科目における「先修制」

農学部専攻科目における「先修制」指定科目は次のとおりです。

先修制を指定している授業科目とその履修の要件となる授業科目を同一学期に履修することはできません。

<学部専攻科目>

食品栄養学科 専攻科目

| 授業科目 | 履修の要件となる授業科目及び単位数 |

|---|---|

| 給食経営管理実習(校外) | 「食品学」(2単位)、「調理学実習Ⅰ」(1単位)、「調理学実習Ⅱ」(1単位)、 「基礎栄養学」(2単位)、「栄養教育論Ⅰ」(2単位)、「給食経営管理論Ⅰ」(2単位)、「給食経営管理論Ⅱ」(2単位)の合計7科目 |

| 臨地実習Ⅰ(給食経営管理論) 臨地実習Ⅲ(臨床栄養学) |

上記7科目と「臨床栄養学Ⅰ」(2単位)の合計8科目 |

| 臨地実習Ⅱ(公衆栄養学) | 上記8科目と「公衆栄養学」(2単位)の合計9科目 |

| 特別臨地実習Ⅰ(給食経営管理論) 特別臨地実習Ⅱ(公衆栄養学) 特別臨地実習Ⅲ(臨床栄養学) |

「管理栄養士免許証の取得に関する本学の開講科目」〈管理栄養士総合演習、 臨地実習Ⅰ(給食経営管理論)、臨地実習Ⅱ(公衆栄養学)、臨地実習Ⅲ(臨床栄養学)を除く〉の合計48科目 |

【5】進級制度(農学部農学科のみ)

農学部農学科では進級制度があるため、2年次から3年次への進級時に、以下の進級要件(在学期間及び修得単位数)を満たしていなければ進級できません。進級に必要な在学期間及び修得単位数は次のとおりです。

(1)進級要件

| 進級年次 | 在学期間(最低) | 修得単位数(卒業要件) |

|---|---|---|

| 3年次進級 | 2年間 | 62単位 ※2年次終了時 |

| <参考>卒業要件 | 4年間 | 124単位 |

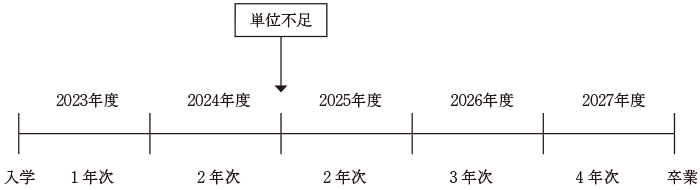

(2)進級に係る年次の取り扱い

2年次から3年次へ進級できなかった場合の「年次」の進行は原年次復帰方式とします。学籍異動上は次のような扱いとなります。

例 ) 2025年度に3年次へ進級できなかった場合

【6】「食の循環実習」

「食の循環実習Ⅰ・Ⅱ」は、本学農学部のコンセプトである「食の循環」(生産・加工・流通・消費・再生)にかかる一連の流れを体験する実習科目であり、4学科が合同で開講します。

学科を超えたグループ(班)を構成し、それぞれのグループで、栽培計画の立案、畑の整備・土づくり、作付け、栽培管理、収穫、収穫後の評価、加工等の実習や6次産業化の現場見学等を行います。

【7】「演習科目」(ゼミナール)

開講科目の中で「もっとも大学らしい授業」が少人数で開講する「演習」(ゼミナール)です。教員の講義により進められる講義科目とは異なり、演習科目は皆さんが中心となって学修を進めていくものです。

農学部では、以下のような演習科目を開講しています。いずれも「必修科目」又は「履修必修科目」に指定されていますので、必ず履修登録・受講してください。

(1)「入門ゼミ」<第1セメスター>:全学科対象

「入門ゼミ」は、大学入門科目として位置づけており、大学での学修を有意義にするために必要な学び方のノウハウなどの修得を目的としています。レポート作成や電子情報を取得する際のルールや、キャリアパスをどのように捉えておくべきかという心得などの修得をめざします。

(2)「基礎演習Ⅰ」<第4セメスター>:生命科学科、農学科対象

「基礎演習Ⅰ」は、基礎学力と「食の循環実習Ⅰ・Ⅱ」による実習経験を踏まえたうえで、学部での学びとしてもっとも専門性が高い「総合演習・特別研究」の受講に備える導入科目と位置付けています。自らの興味・関心のあるテーマに近接した内容を専門とする教員を選択し、研究室に所属するにあたっての基礎的トレーニングを重ねます。関連する複数の書籍の記載事項をまとめるなどして発表・討論し、グループワークやレジュメの作成方法、パワーポイントでの発表方法などの修得をめざします。

(3)「基礎演習」<第4セメスター>:食料農業システム学科対象

「基礎演習」は、基礎学力と「食の循環実習Ⅰ・Ⅱ」による実習経験を踏まえた上で、学部での学びとしてもっとも専門性の高い「総合演習・特別研究」の受講に備える導入科目として位置付けています。第5セメスターからのゼミナールでの学び(「総合演習・特別研究」)に備え、フィールドワークの手法を学びます。また、グループワークやプレゼンテーションを通して今後の大学生活および将来の目標設定を行うキャリア啓発科目としても位置付けられています。

(4)「基礎演習Ⅱ」<第5セメスター>:生命科学科、農学科対象

「基礎演習Ⅱ」は、学部での学びとしてもっとも専門性が高い「総合演習・特別研究」の受講に備える準備科目として位置付けています。自らの興味・関心のあるテーマに近接した内容を専門とする教員を選択し、研究室に所属するにあたって、学術論文や関連書籍の輪読を行い、最新論文の検索方法や専門用語の理解の仕方、実験方法の理解など、より研究現場に近い学びに関するスキル・知識の修得をめざします。

(5)「総合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」<第6~8セメスター>:生命科学科、農学科、食品栄養学科対象

「総合演習」では、各自が自身の興味や関心のあるテーマに近接した専門分野の教員を選択し、専門的な教育や研究指導を受けます。関連する学術論文・実験技術に関する理解、最新の研究動向や学術論文の理解や、新しい実験技術への挑戦など、特別研究と関連しつつ、その専門分野を展開させるためのスキルと知識の修得をめざします。

(6)「総合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」<第5~8セメスター>:食料農業システム学科対象

食料農業システム学科では、各自の興味や関心があるテーマにしたがって第5セメスターよりゼミナールに分属し、「総合演習」を受講します。ゼミナールでは、指導教員から専門的な教育や研究指導を受けます。さまざまな文献や資料を読み、食と農に関わる社会的課題やその研究動向について学びます。また、ゼミナールであるいは個人で調査や見学を行い、現地・現場の実態についても学びます。それら学んだことをゼミナールのメンバーで討論しながら、各自の卒業研究に展開していきます。

【8】「特別研究」

「特別研究」は、卒業研究を実施し、それを取りまとめ発表するまでの一連の過程を、担当教員の指導のもとで実践する科目です。これまでの講義や実験・実習等で修得した知識・技能・体験をもとに、演習での学びを活かし、各自が選択した研究テーマについて、指導教員と連携しつつ研究課題を実施します。

【9】「農学部キャリア実習A・B」

農業の現場で生じている諸問題を理解し、これを解決していくためには、実験室や大学が管理する農地での実験・実習のみではなく、農業の現場に積極的に携わることが重要です。

「農学部キャリア実習A・B」は、「食」や「農」に関わる実際の現場に触れることにより、それらが直面する現実的な課題や、それらを支える人々の心情に気付くことをめざします。また、自身のキャリアについて考える機会を提供することを目的としています。

事前学習で農業の現場や関連業界の現状や課題を知るとともに、実習での目標設定、ビジネスマナー、社会人基礎力の理解と自己分析などを学びます。事後学習では実習の振り返りを行い、報告書を作成します。

「農学部キャリア実習A」は2週間程度の派遣期間です。また、「農学部キャリア実習B」は1週間程度の派遣期間です。

「農学部キャリア実習A・B」の履修方法、実習先の紹介や派遣先の配属等の詳細については、別途、説明会を実施しますので必ず参加してください(開催日時等については、ポータルサイトまたは掲示板でお知らせします)。

【10】「海外農業体験実習A・B」

農業は様々な地域の気候的・土壌的特色や地域に根付いた食や農の伝統とともに発達し、今に至っています。「農」に関する真にグローバルな視点の醸成には、海外の農業事情を体験することが重要です。「海外農業体験実習A」では、海外のなかでも特に東南アジアの農業の中心であるタイの農業関連施設や農業の現場、食品工場の見学など、「海外農業体験実習B」では、ハワイの農園、研究施設を訪問し、食と農業を取り巻く様々なフィールドについて学びます。事前学習でタイおよびハワイの農業の現状や課題を知るとともに、現地実習での目標設定、マナー、社会人基礎力の理解と自己分析などを学びます。事後学習では実習の振り返りを行い、英語による研修発表および報告書作成等を行います。

「海外農業体験実習A・B」の履修方法等の詳細については、別途、説明会を実施しますので必ず参加してください(開催日時等については、ポータルサイトまたは掲示板でお知らせします)。

【11】「農学部特別実習A・B・C」、「農学部特別講義」

農学部では、以下の指定した取り組みを「農学部特別実習A・B・C」、「農学部特別講義」の科目に読み替えることで卒業要件単位として認定しています。

- 「龍谷IP」(Ryukoku Inventive Program)…大学改革及び教育改革・教育改善に資する取組を支援する本学の事業

- 「アグリSDGs」(SDGs:Sustainable Development Goals)…2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標

- 「RYUKOKUキャリア・スタート・プログラム」…教養教育科目特別講義(キャリア入門)と「キャリア実習・実習指導」を組み合わせた、約100社の企業・団体等と協定を締結して実施する本学独自の教育プログラム

※詳細は「就業体験を伴うプログラム」を参照 - 大学コンソーシアム京都産学連携教育プログラム

- 他大学が開講する実習等

当該科目の単位数等は以下のとおりです。

| 授業科目の名称 | 単位数 | 配当セメスター |

|---|---|---|

| 農学部特別実習A | 2単位 | 第1セメスター |

| 農学部特別実習B | 2単位 | |

| 農学部特別実習C | 1単位 | |

| 農学部特別講義 | 2単位 |

各授業科目において指定する取り組みは年度ごとに定めます。その他、受講可能年次、履修方法、開講曜講時等の詳細は、原則前年度の3月下旬~当該年度の4月上旬にポータルサイト等においてお知らせします。

【12】基礎教育科目

「基礎教育科目」は、各学科における学修を進めるために必要な最低限の基礎知識を修得することを目的として開講される科目です(開講科目は学科により異なります)。

各自の習熟度を測定するために、入学後に「到達度テスト(プレースメントテスト)」を実施します。このテストの結果において、基礎教育科目を受講するよう指導された場合は、必ず履修・受講してください。なお、基礎教育科目は、いずれも「学科基礎科目B」に配置されていますが、随意科目であり卒業要件には含まれません。

<基礎教育科目>

| 対象学科 | 基礎教育科目名 | 単位数 | 科目区分 | 開講セメスター |

|---|---|---|---|---|

| 生命科学科 | 「生物学基礎」 | 2単位 | 随意科目 | 第1セメスター |

| 農学科 | 「生物学基礎」 | |||

| 食品栄養学科 | 「基礎生物化学」 | |||

| 食料農業システム学科 | 「数学基礎」 |

【13】生命科学科の専攻科目

(1)卒業要件単位数(生命科学科)

卒業のためには、本学科の教育課程における、各科目区分に応じて単位を修得しなければなりません。合計124単位以上の修得が必要です。

| 科目区分 | 卒業要件単位数 | 備考 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 必修 | 選択 | ||||

| 教養教育科目 | 「仏教の思想」科目 | 4単位 | 仏教の思想A・B(各2単位) | ||

| 言語科目 | 6単位 | 6単位以上 | 英語総合1(A)、1(B) 英語総合2(A)、2(B) 英語総合3 英語総合4(各1単位) |

||

| 教養科目 | 人文科学系科目 | 2単位 | |||

| 社会科学系科目 | 2単位 | ||||

| 自然科学系科目 | 2単位 | ||||

| 専攻科目 | 学部必修科目 | 8単位 | 農学概論(2単位) 食と農の倫理(2単位) 食の循環実習Ⅰ、Ⅱ(各 2単位) |

||

| 学科基礎分野 | 学科基礎科目A | 10単位以上 | |||

| 学科基礎科目B | 8単位 | 20単位以上 | 基礎生物学実習、基礎化学実習、 植物生理・生化学Ⅰ、遺伝学Ⅰ(各2単位)を含む |

||

| 学科応用分野 | 学科応用科目 | 4単位 | 24単位以上 | 生命科学実習A、B(各2 単位)を含む | |

| 総合演習・特別研究 | 12単位 | 総合演習Ⅰ~Ⅲ(各2単位) 特別研究(6単位) |

|||

| フリーゾーン | 16単位以上 | ||||

| 合計 | 124単位以上 | ||||

※「フリーゾーン(16単位以上)」は、学修の自由度、選択度をより高めるために設けており、各自の関心に応じて、「教養教育科目」及び「専攻科目」のいずれを選択しても良い領域です(ただし、随意科目は除く)。

例えば、このフリーゾーンを利用して、教養教育科目の外国語科目に重点をおいて学ぶこともできれば、専攻科目に重点をおいて「食」と「農」について幅広く、深く学ぶことも可能です。

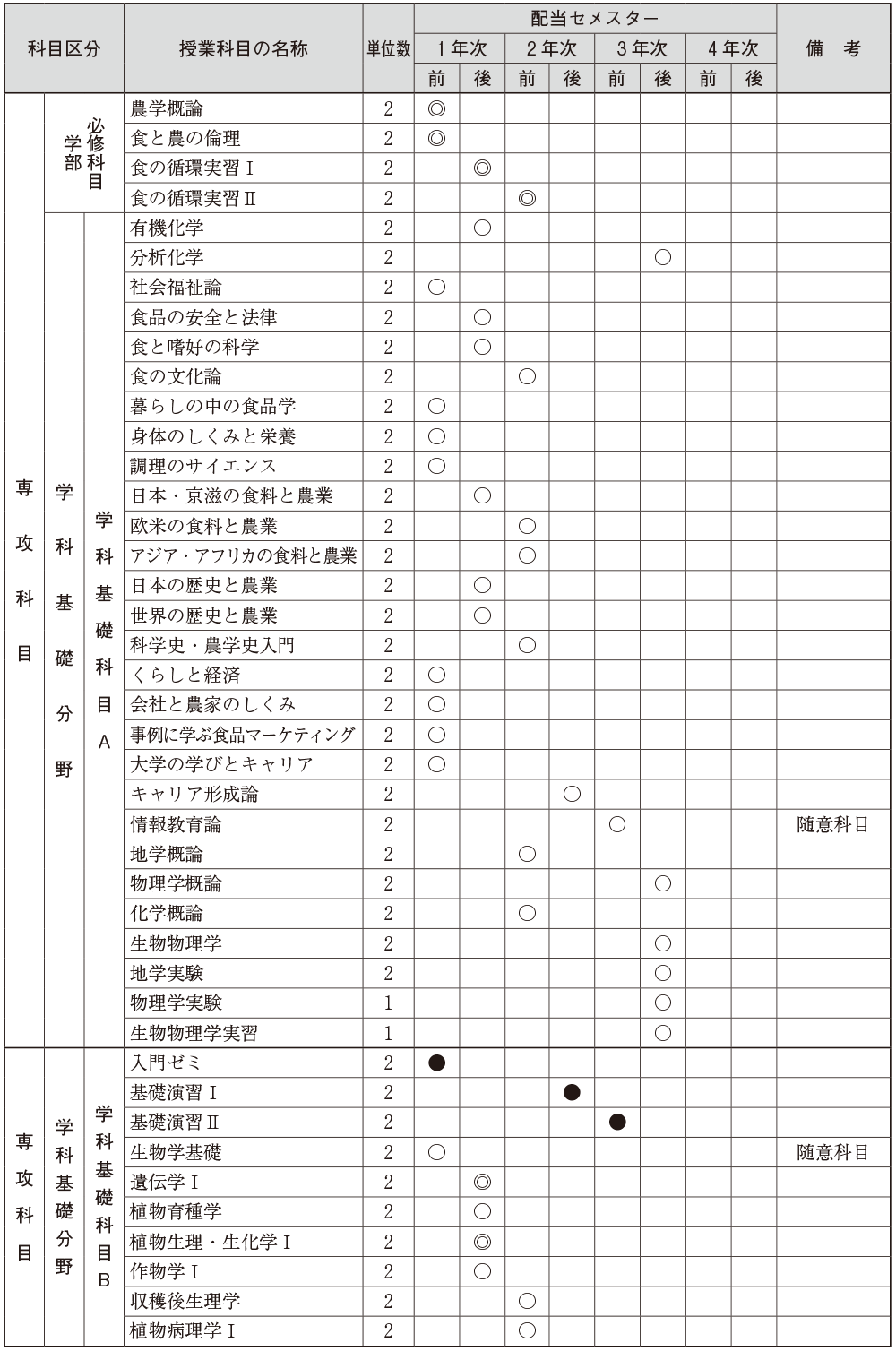

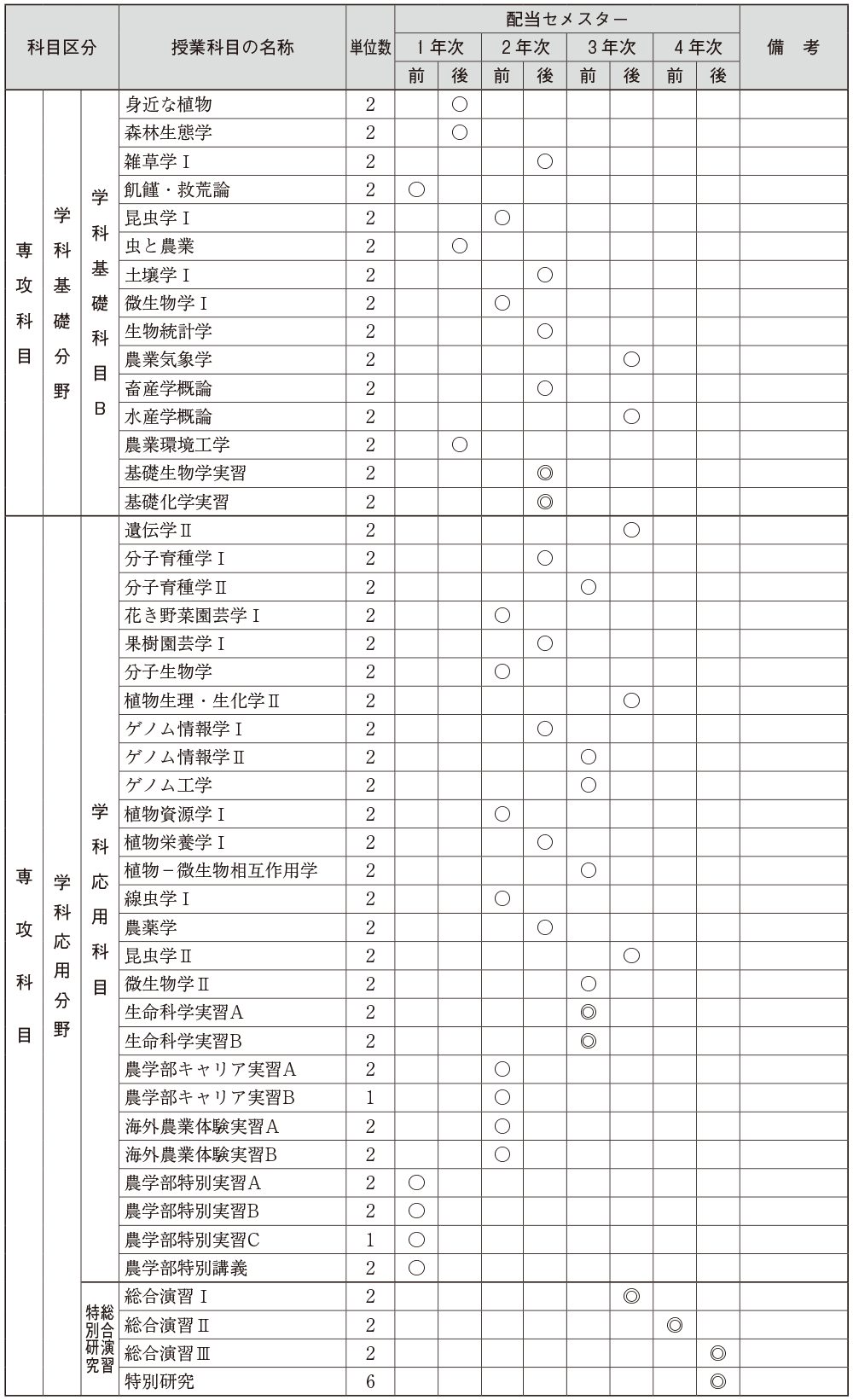

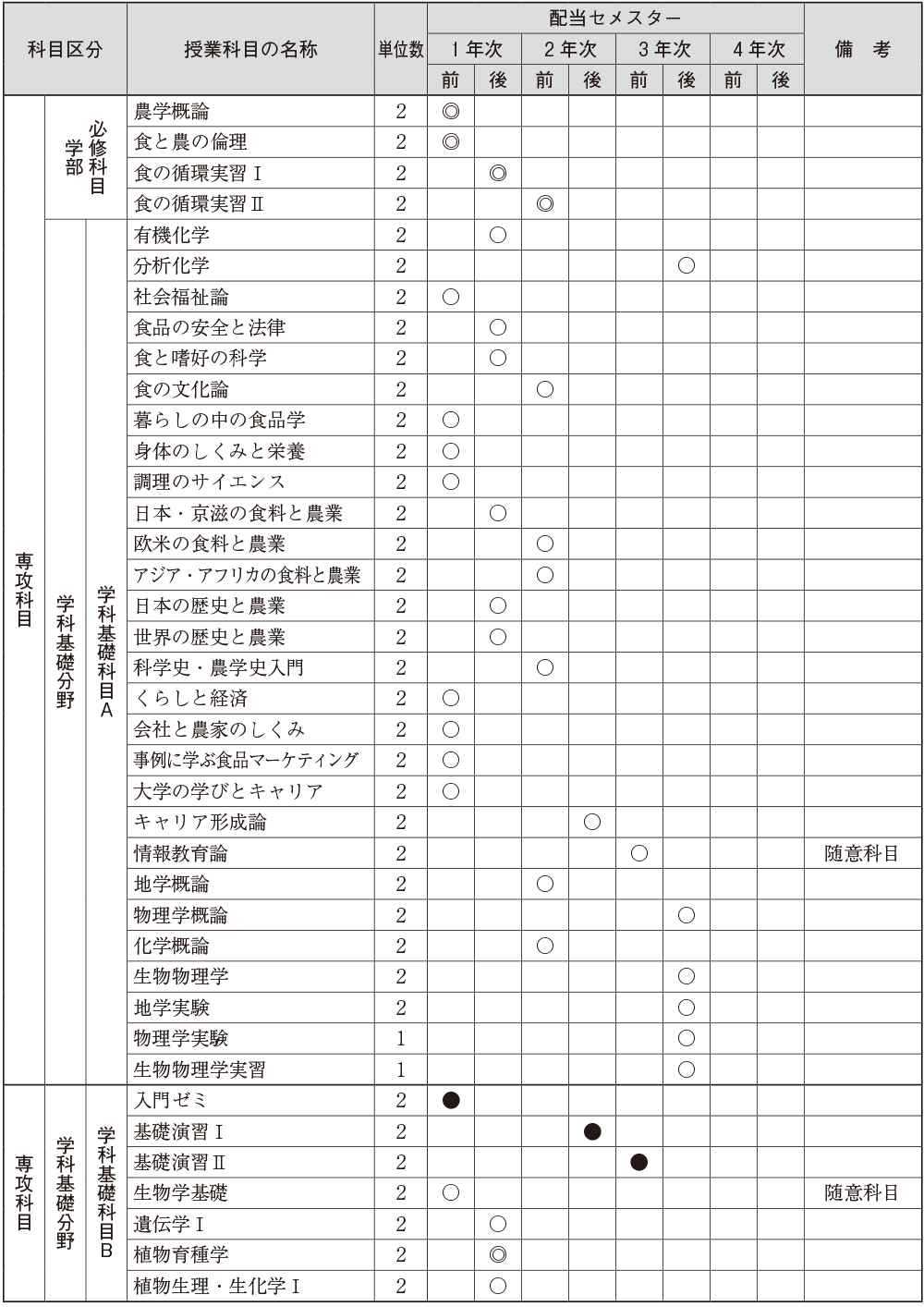

(2)専攻科目開設科目(生命科学科)

◎必修科目●履修必修科目○選択科目

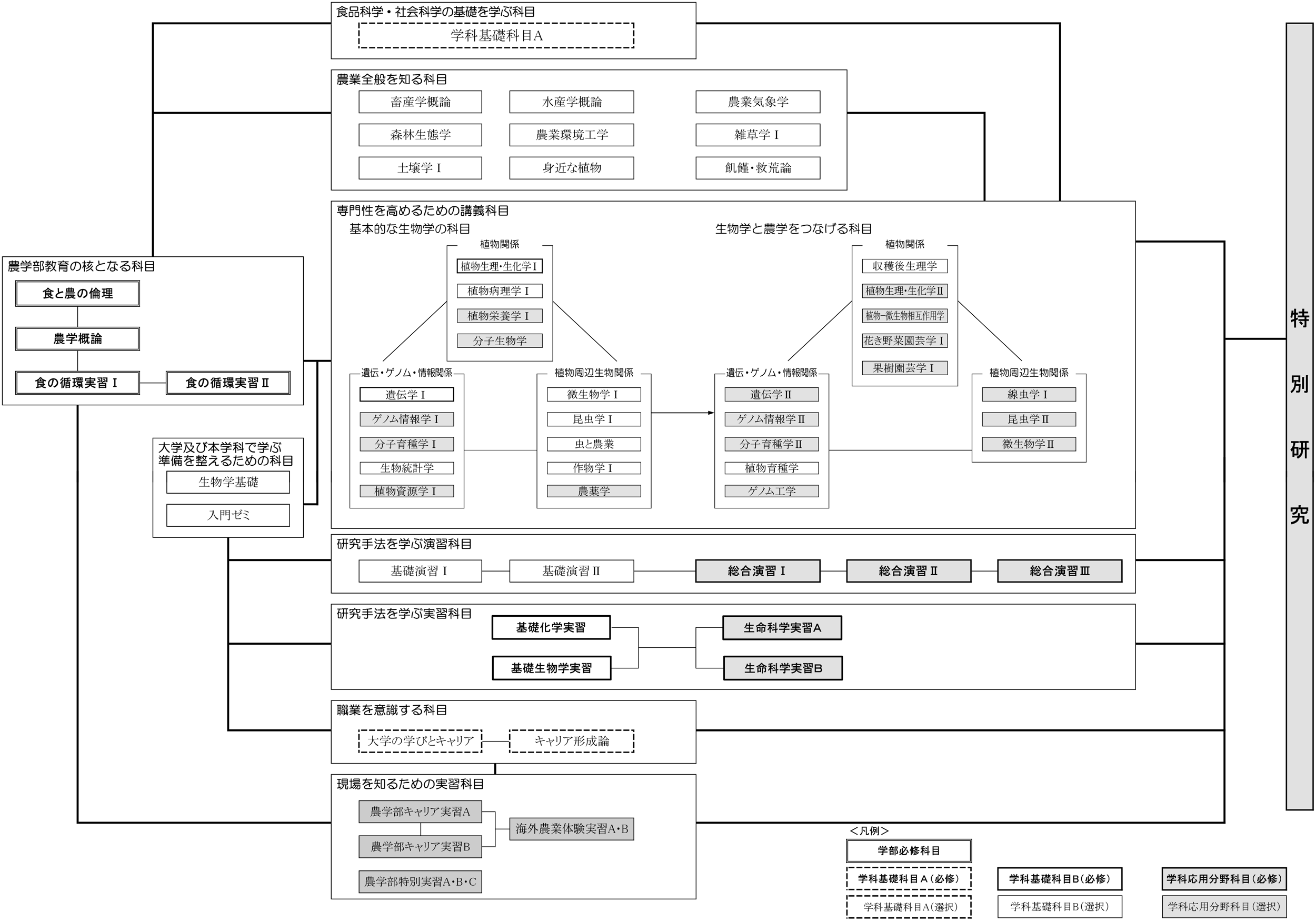

(3)カリキュラムフローチャート(生命科学科)

【14】農学科の専攻科目

(1)卒業要件単位数(農学科)

卒業のためには、本学科の教育課程における、各科目区分に応じて単位を修得しなければなりません。合計124単位以上の修得が必要です。

| 科目区分 | 卒業要件単位数 | 備考 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 必修 | 選択 | ||||

| 教養教育科目 | 「仏教の思想」科目 | 4単位 | 仏教の思想A・B(各2単位) | ||

| 言語科目 | 6単位 | 6単位以上 | 英語総合1(A)、1(B) 英語総合2(A)、2(B) 英語総合3 英語総合4(各1単位) |

||

| 教養科目 | 人文科学系科目 | 2単位 | |||

| 社会科学系科目 | 2単位 | ||||

| 自然科学系科目 | 2単位 | ||||

| 専攻科目 | 学部必修科目 | 8単位 | 農学概論(2単位) 食と農の倫理(2単位) 食の循環実習Ⅰ、Ⅱ(各 2単位) |

||

| 学科基礎分野 | 学科基礎科目A | 10単位以上 | |||

| 学科基礎科目B | 8単位 | 20単位以上 | 基礎生物学実習、基礎化学実習、 作物学Ⅰ、植物育種学(各2単位)を含む |

||

| 学科応用分野 | 学科応用科目 | 4単位 | 24単位以上 | 農場実習、農学専門実験 (各2単位)を含む | |

| 総合演習・特別研究 | 12単位 | 総合演習Ⅰ~Ⅲ(各2単位)、 特別研究(6単位) |

|||

| フリーゾーン | 16単位以上 | ||||

| 合計 | 124単位以上 | ||||

※「フリーゾーン(16単位以上)」は、学修の自由度、選択度をより高めるために設けており、各自の関心に応じて、「教養教育科目」及び「専攻科目」のいずれを選択しても良い領域です(ただし、随意科目は除く)。

例えば、このフリーゾーンを利用して、教養教育科目の外国語科目に重点をおいて学ぶこともできれば、専攻科目に重点をおいて「食」と「農」について幅広く、深く学ぶことも可能です。

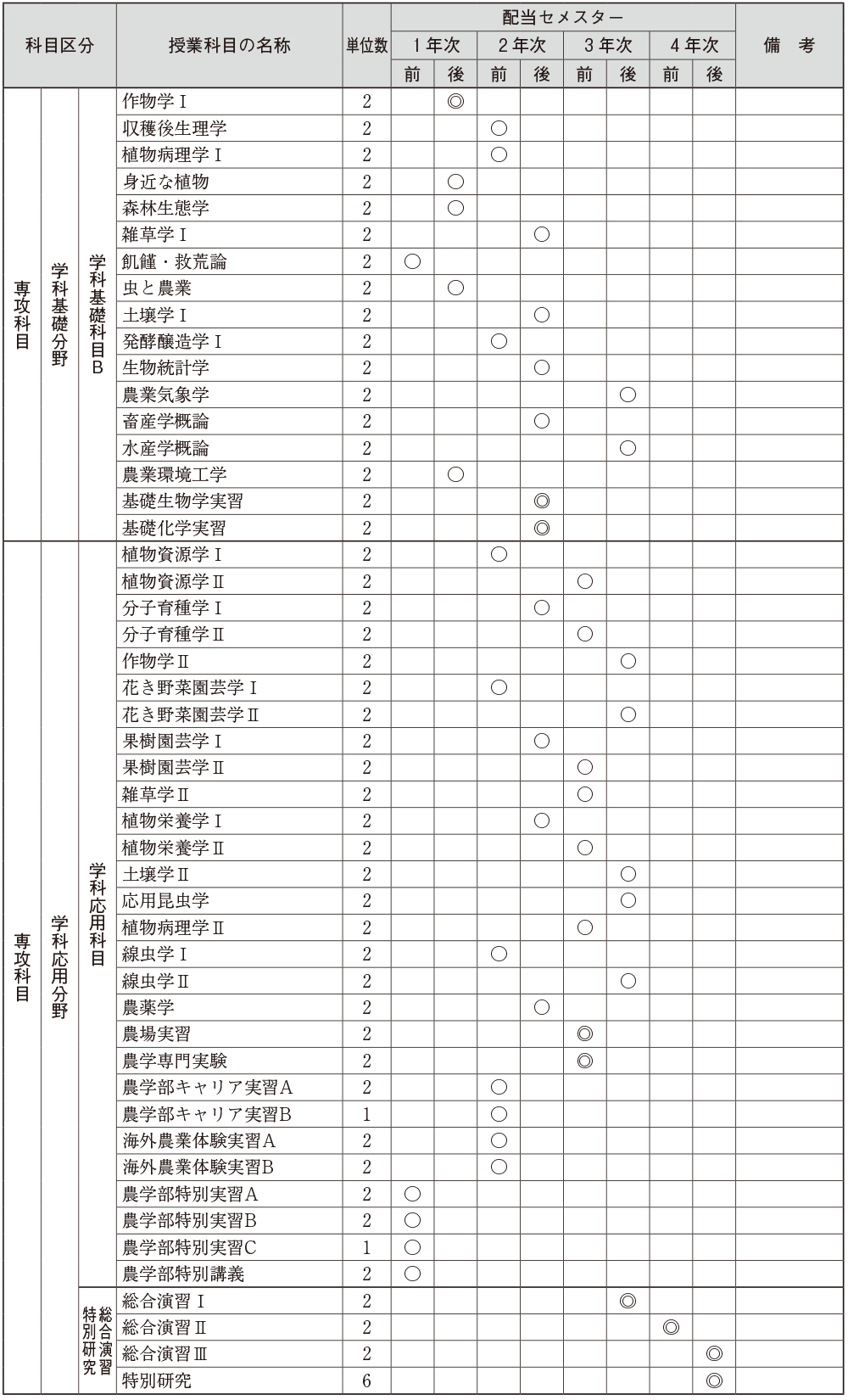

(2)専攻科目開設科目(農学科)

◎必修科目●履修必修科目○選択科目

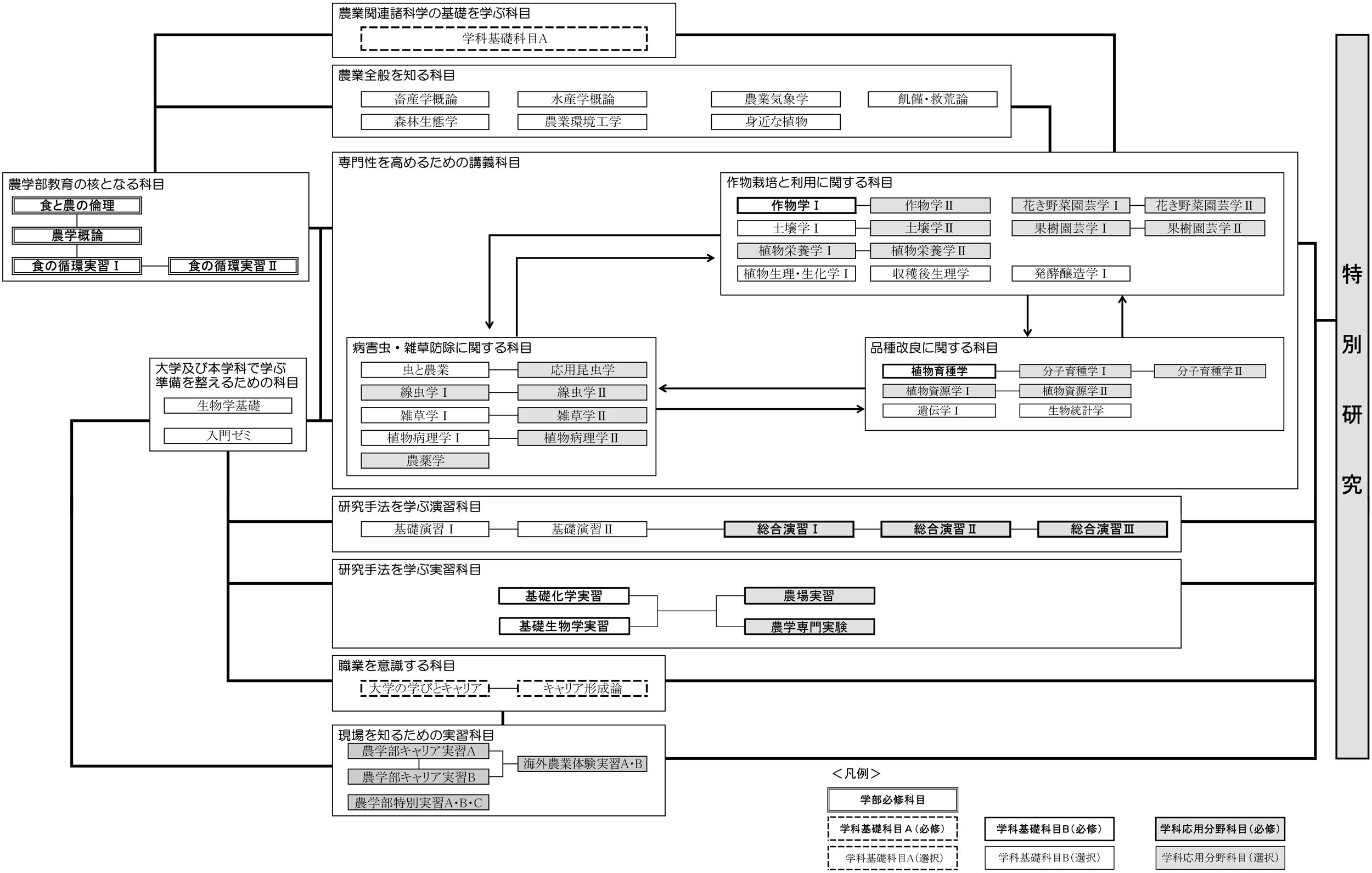

(3)カリキュラムフローチャート(農学科)

【15】食品栄養学科の専攻科目

(1)卒業要件単位数(食品栄養学科)

卒業のためには、本学科の教育課程における、各科目区分に応じて単位を修得しなければなりません。合計124単位以上の修得が必要です。

| 科目区分 | 卒業要件単位数 | 備考 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 必修 | 選択 | ||||

| 教養教育科目 | 「仏教の思想」科目 | 4単位 | 仏教の思想A・B(各2 単位) | ||

| 言語科目 | 6単位 | 6単位以上 | 英語総合1(A)、1(B) 英語総合2(A)、2(B) 英語総合3 英語総合4(各1単位) |

||

| 教養科目 | 人文科学系科目 | 2単位 | |||

| 社会科学系科目 | 2単位 | ||||

| 自然科学系科目 | 2単位 | ||||

| 専攻科目 | 学部必修科目 | 8単位 | 農学概論(2単位) 食と農の倫理(2単位) 食の循環実習Ⅰ、Ⅱ(各 2単位) |

||

| 学科基礎分野 | 学科基礎科目A | 6単位以上 | |||

| 学科基礎科目B | 14単位 | 18単位以上 | 栄養士課程資格要件を満たす科目(14単位必修)を含む | ||

| 学科応用分野 | 学科応用科目 | 12単位 | 16単位以上 | 栄養士課程資格要件を満たす科目(12単位必修)を含む | |

| 総合演習・特別研究 | 12単位 | 総合演習Ⅰ~Ⅲ(各2単位) 特別研究(6単位) |

|||

| フリーゾーン | 16単位以上 | ||||

| 合計 | 124単位以上 | ||||

- 「フリーゾーン(16単位以上)」は、学修の自由度、選択度をより高めるために設けており、各自の関心に応じて、「教養教育科目」及び「専攻科目」のいずれを選択しても良い領域です(ただし、随意科目は除く)。

例えば、このフリーゾーンを利用して、教養教育科目の外国語科目に重点をおいて学ぶこともできれば、専攻科目に重点をおいて「食」と「農」について幅広く、深く学ぶことも可能です。 - 「栄養士免許証」を取得するためには、所定の単位を取得する必要があります。詳細については、「栄養士資格について」を参照してください。

- 「管理栄養士国家試験受験資格」を取得するためには、卒業要件以上の単位を取得する必要があります。

詳細については、「管理栄養士国家試験受験資格について」を参照してください。 - 「食品衛生管理者及び食品衛生監視員」の資格を取得するためには、所定の単位を取得しなければなりません。詳細については、「食品衛生管理者および食品衛生監視員養成課程」を参照してください。

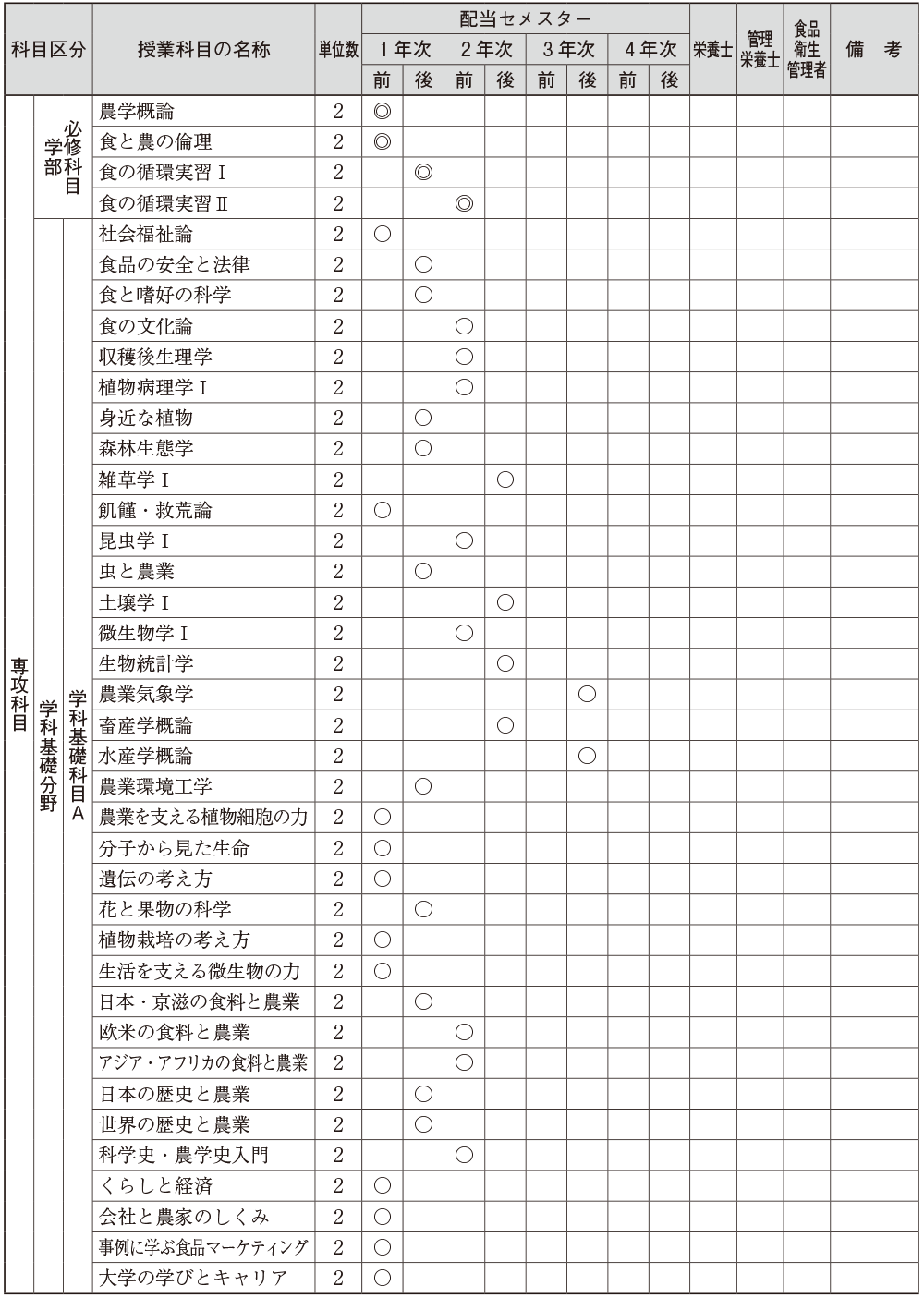

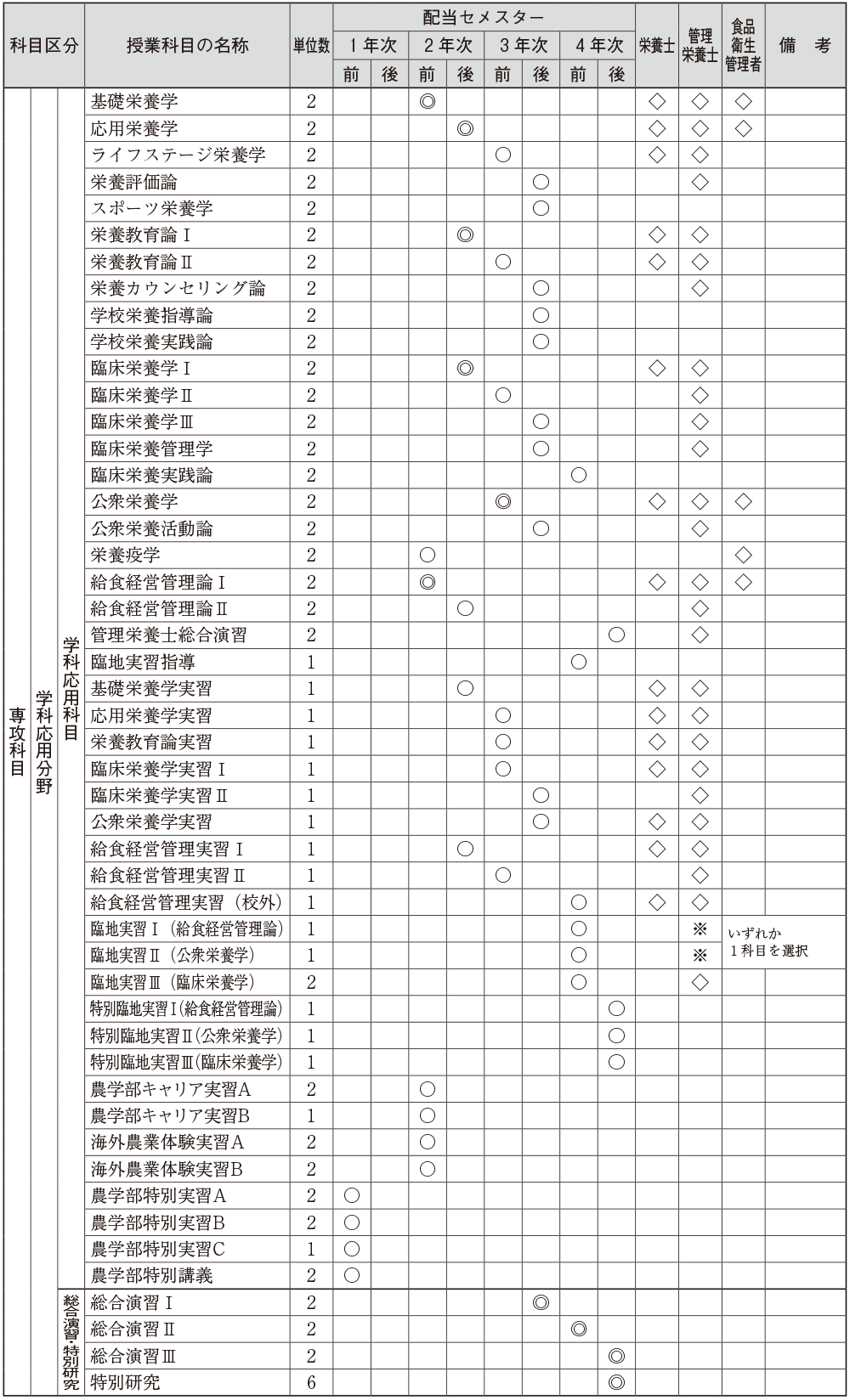

(2)専攻科目開設科目(食品栄養学科)

◎必修科目●履修必修科目○選択科目◇課程必修科目

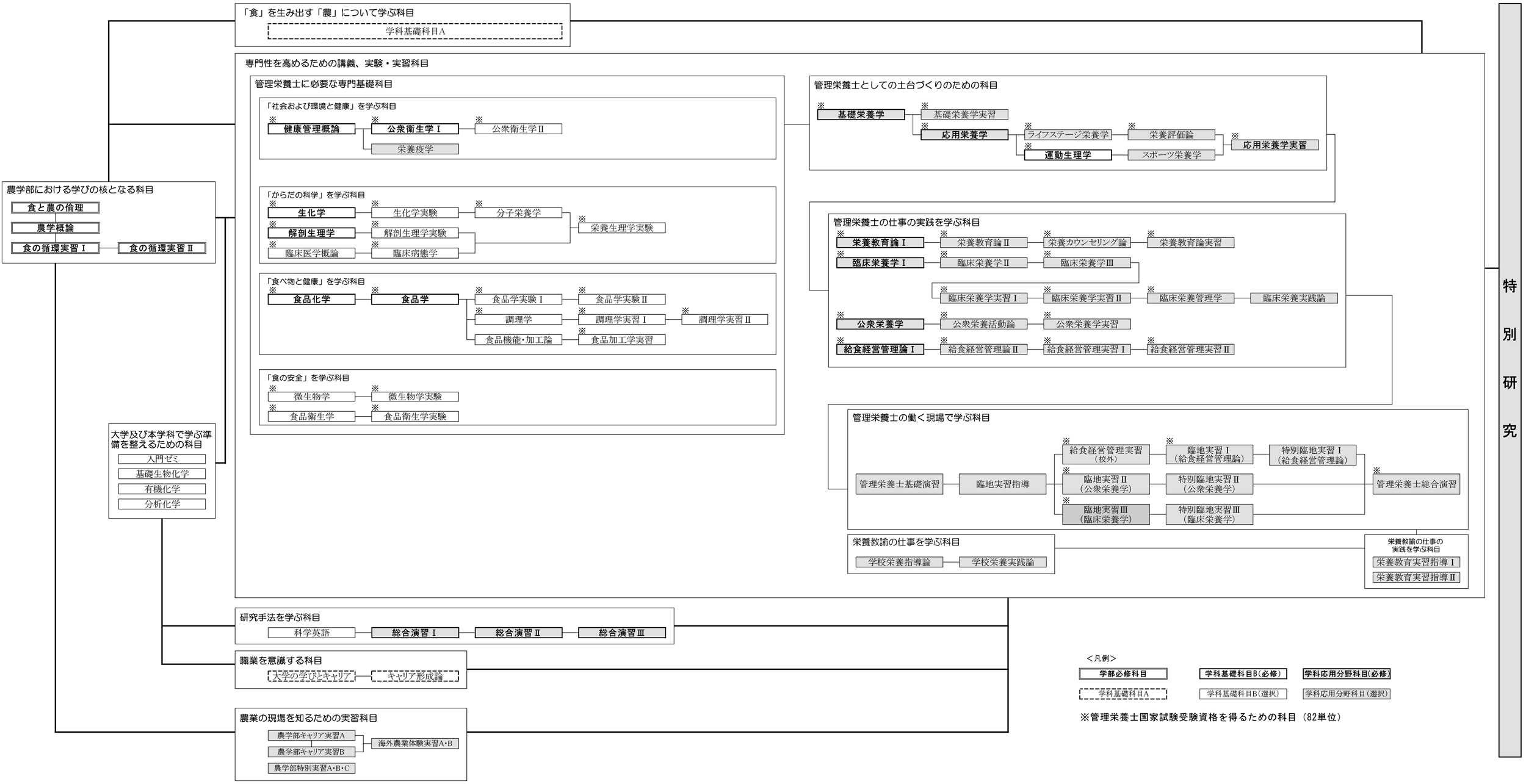

(3)カリキュラムフローチャート(食品栄養学科)

(4)栄養士および管理栄養士養成課程-食品栄養学科のみ-

農学部食品栄養学科では、「農」の仕組みを理解しながら「食」と「ヒトの栄養」について学び、食と栄養のスペシャリストとして活躍できる人材の輩出をめざしています。このため本学科は、栄養士および管理栄養士養成施設であり、卒業後は、病院、保健所、福祉施設、民間企業給食施設、スポーツジム、食品関連企業等、多岐にわたる職場での活躍が期待されます。

本学科では、卒業時に栄養士免許の取得が可能であり、さらに幅広い知識と技能を修得することで、管理栄養士国家試験の受験資格を取得できるカリキュラムを用意しています。

1)栄養士資格について

① 栄養士とは

栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいいます。

② 栄養士資格の取得

栄養士の資格を取得するには、農学部食品栄養学科において、卒業要件を満たす科目及び厚生労働大臣の指定する科目の単位を修得しなければなりません。

栄養士の免許は、栄養士に必要な知識・技術を修得した者に対して、都道府県知事が与えます。

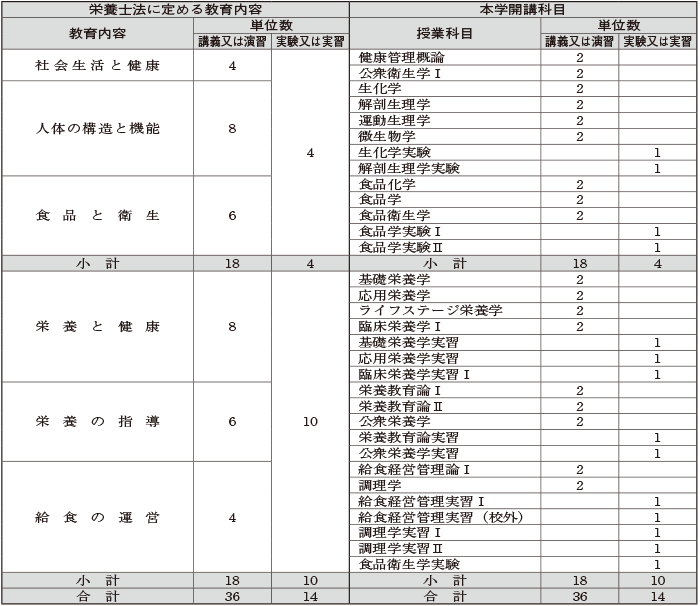

③ 栄養士免許証の取得に関する本学の開講科目

※栄養士養成課程における実験・実習科目については、45時間をもって1単位とします。

2)管理栄養士国家試験受験資格について

① 管理栄養士とは

管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいいます。

② 管理栄養士資格の取得

管理栄養士の資格を取得するには、農学部食品栄養学科において、卒業要件を満たす科目及び厚生労働大臣の指定する科目の単位を修得し、その後、管理栄養士国家試験に合格しなければなりません。

管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与えます。

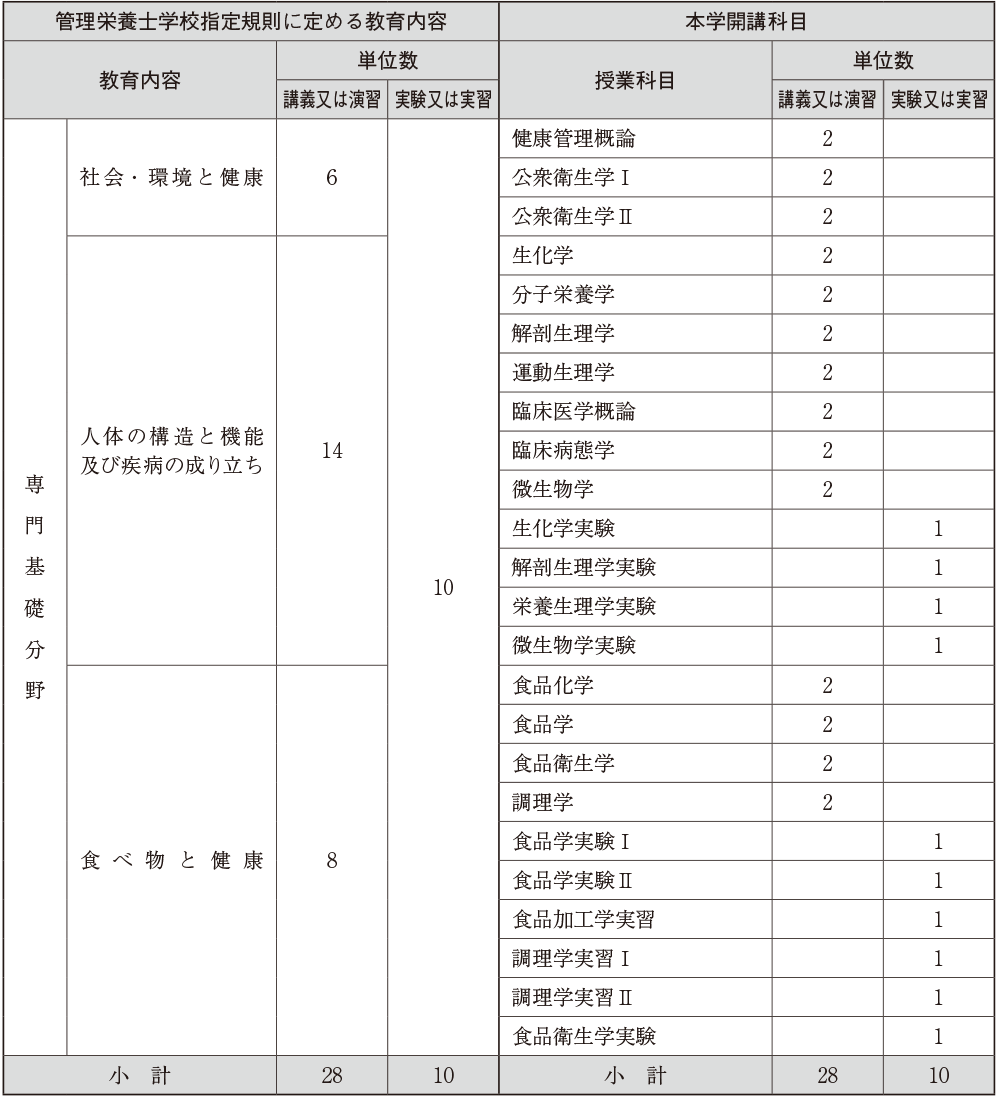

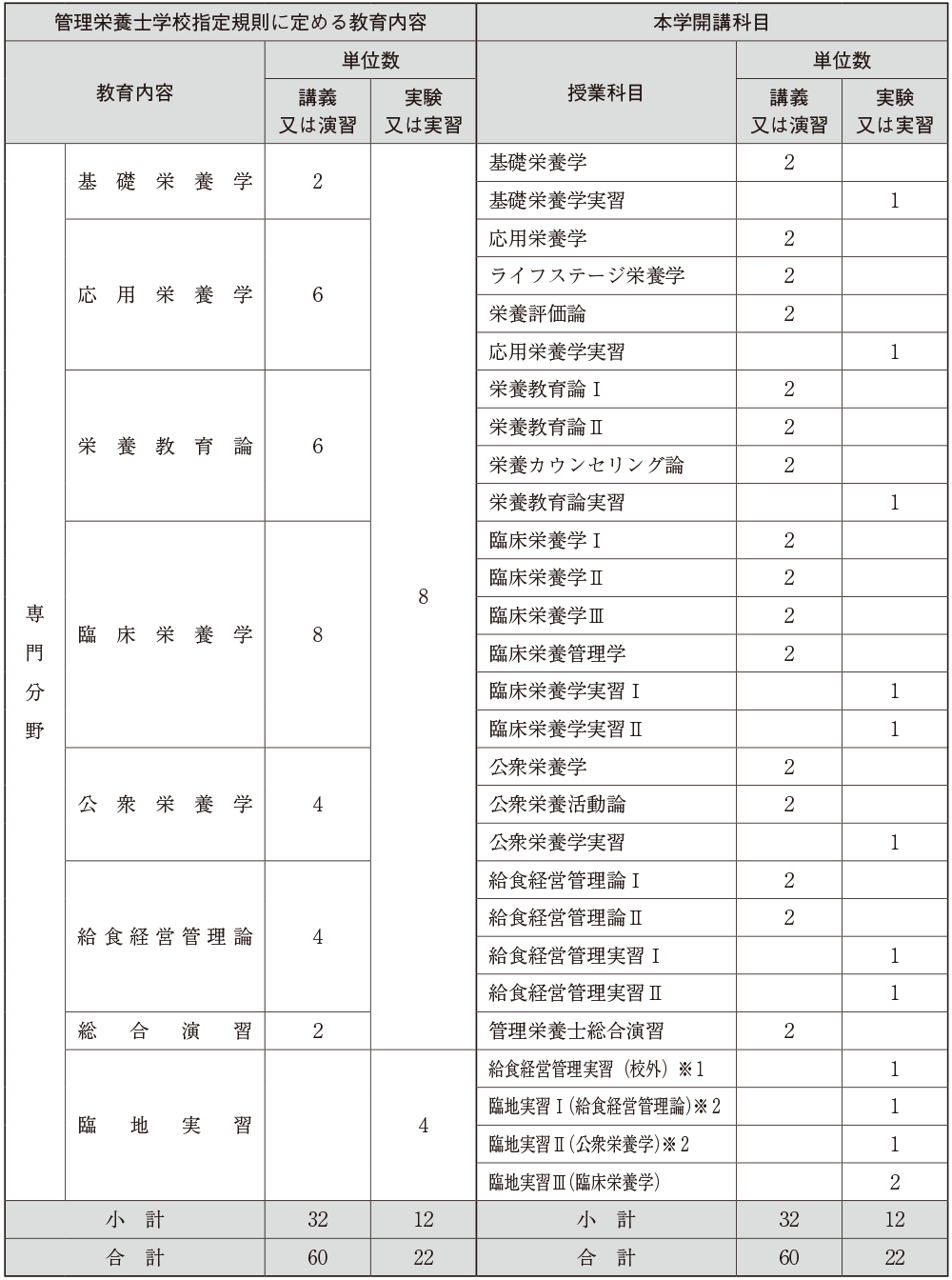

③ 管理栄養士免許証の取得に関する本学の開講科目

- 1「給食の運営」にかかる校外実習(1単位)を含む。

- 2「臨地実習Ⅰ(給食経営管理論)」および「臨地実習Ⅱ(公衆栄養学)」は選択必修科目であり、いずれか1科目(1単位)を選択すること。

- 3管理栄養士養成課程における実験・実習科目については、45時間をもって1単位とします。

(5)食品衛生管理者および食品衛生監視員養成課程-食品栄養学科のみ-

農学部食品栄養学科では、食品の安全と機能を深く理解し、幅広い分野で活躍できる能力を持った食品に関する専門家を養成するべく、「食品衛生管理者および食品衛生監視員養成課程」を設置しています。

食品衛生管理者および食品衛生監視員は厚生労働省に認定される資格であり、食品衛生法に定められている所定の科目の単位を修得しなければなりません。食品衛生管理者は食品製造・加工会社などで必要となる資格で、食品衛生監視員は検疫所や保健所に勤務した時に用いられる任用資格です。

① 食品衛生管理者及び食品衛生監視員とは

食品衛生管理者は、食品衛生法の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。

また、食品衛生監視員は、食品衛生法の規定により、当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等が命じる技術系公務員です。

② 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格取得

食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格を取得するためには、農学部食品栄養学科において、厚生労働大臣の登録を受けた、所定の科目の単位を修得しなければなりません。

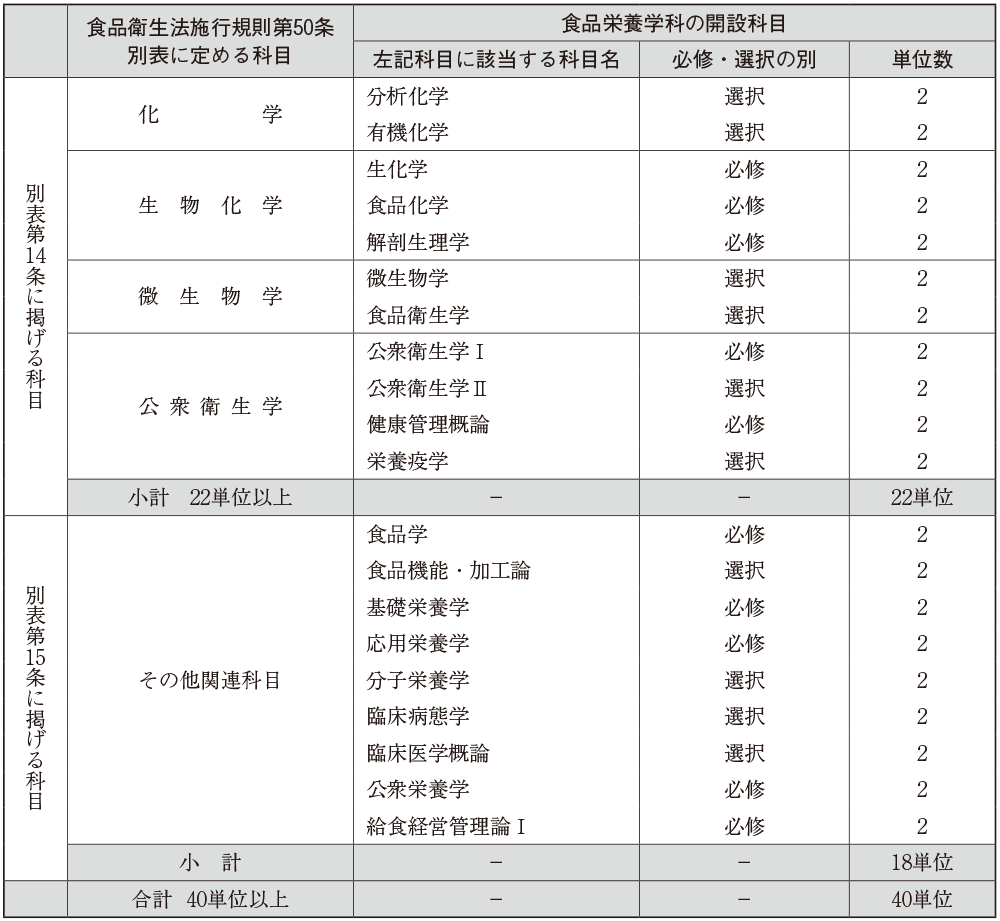

③ 食品衛生管理者及び食品衛生監視員資格の取得に関する本学の開講科目

【16】食料農業システム学科の専攻科目

(1)卒業要件単位数(食料農業システム学科)

卒業のためには、本学科の教育課程における、各科目区分に応じて単位を修得しなければなりません。合計124単位以上の修得が必要です。

| 科目区分 | 卒業要件単位数 | 備考 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 必修 | 選択 | ||||

| 教養教育科目 | 「仏教の思想」科目 | 4単位 | 仏教の思想A・B(各2単位) | ||

| 言語科目 | 6単位 | 6単位以上 | 英語総合1(A)、1(B) 英語総合2(A)、2(B) 英語総合3 英語総合4(各1単位) |

||

| 教養科目 | 人文科学系科目 | 2単位 | |||

| 社会科学系科目 | 2単位 | ||||

| 自然科学系科目 | 2単位 | ||||

| 専攻科目 | 学部必修科目 | 8単位 | 農学概論(2単位) 食と農の倫理(2単位) 食の循環実習Ⅰ、Ⅱ(各 2単位) |

||

| 学科基礎分野 | 学科基礎科目A | 10単位以上 | |||

| 学科基礎科目B | 4単位 | 22単位以上 | ミクロ経済学(2単位)、 食料・農業経済学(2単位) |

||

| 学科応用分野 | 学科応用科目 | 28単位以上 | |||

| 総合演習・特別研究 | 14単位 | 総合演習Ⅰ~Ⅳ(各2単位) 特別研究(6単位) |

|||

| フリーゾーン | 16単位以上 | ||||

| 合計 | 124単位以上 | ||||

※「フリーゾーン(16単位以上)」は、学修の自由度、選択度をより高めるために設けており、各自の関心に応じて、「教養教育科目」及び「専攻科目」のいずれを選択しても良い領域です(ただし、随意科目は除く)。

例えば、このフリーゾーンを利用して、教養教育科目の外国語科目に重点をおいて学ぶこともできれば、専攻科目に重点をおいて「食」と「農」について幅広く、深く学ぶことも可能です。

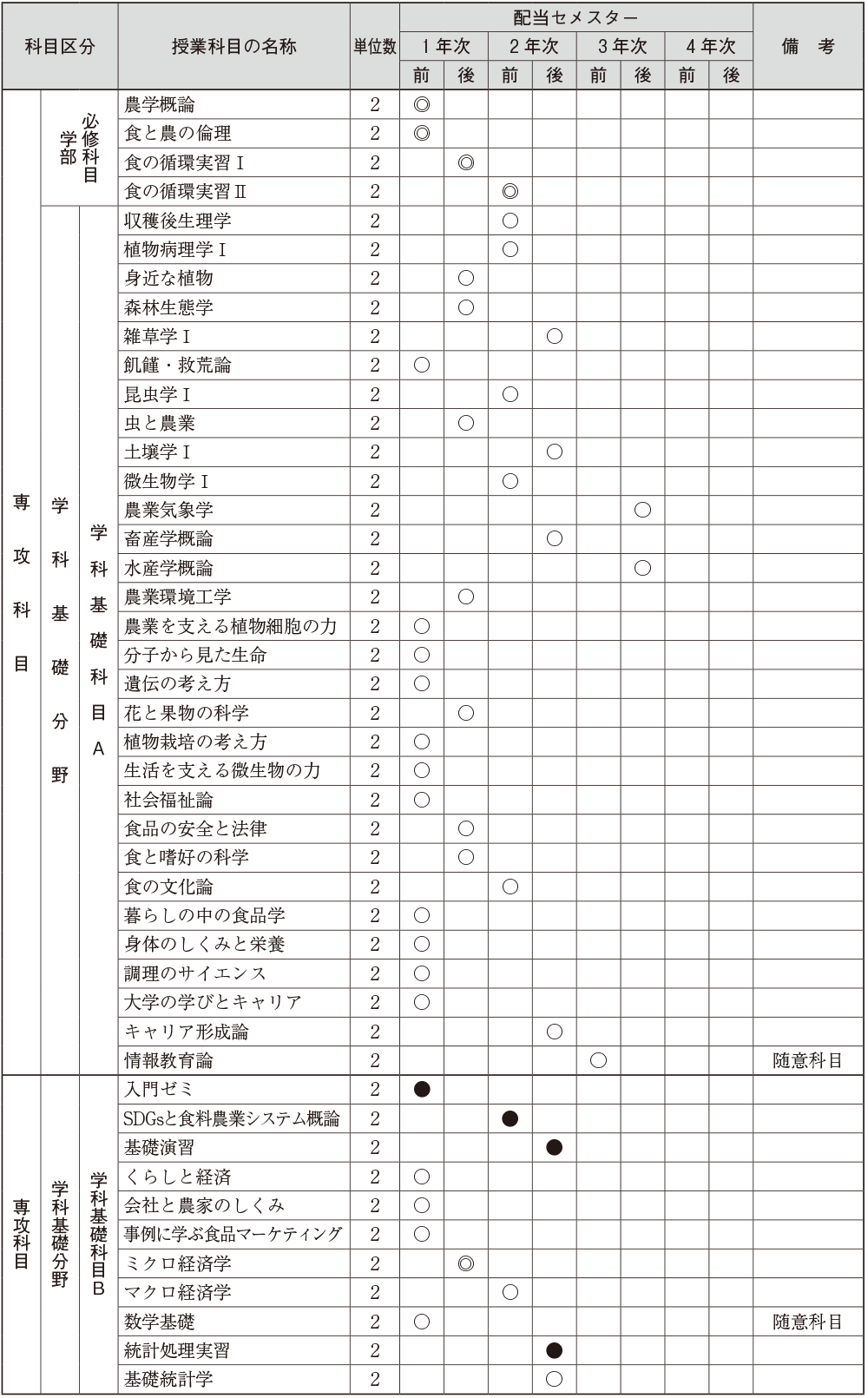

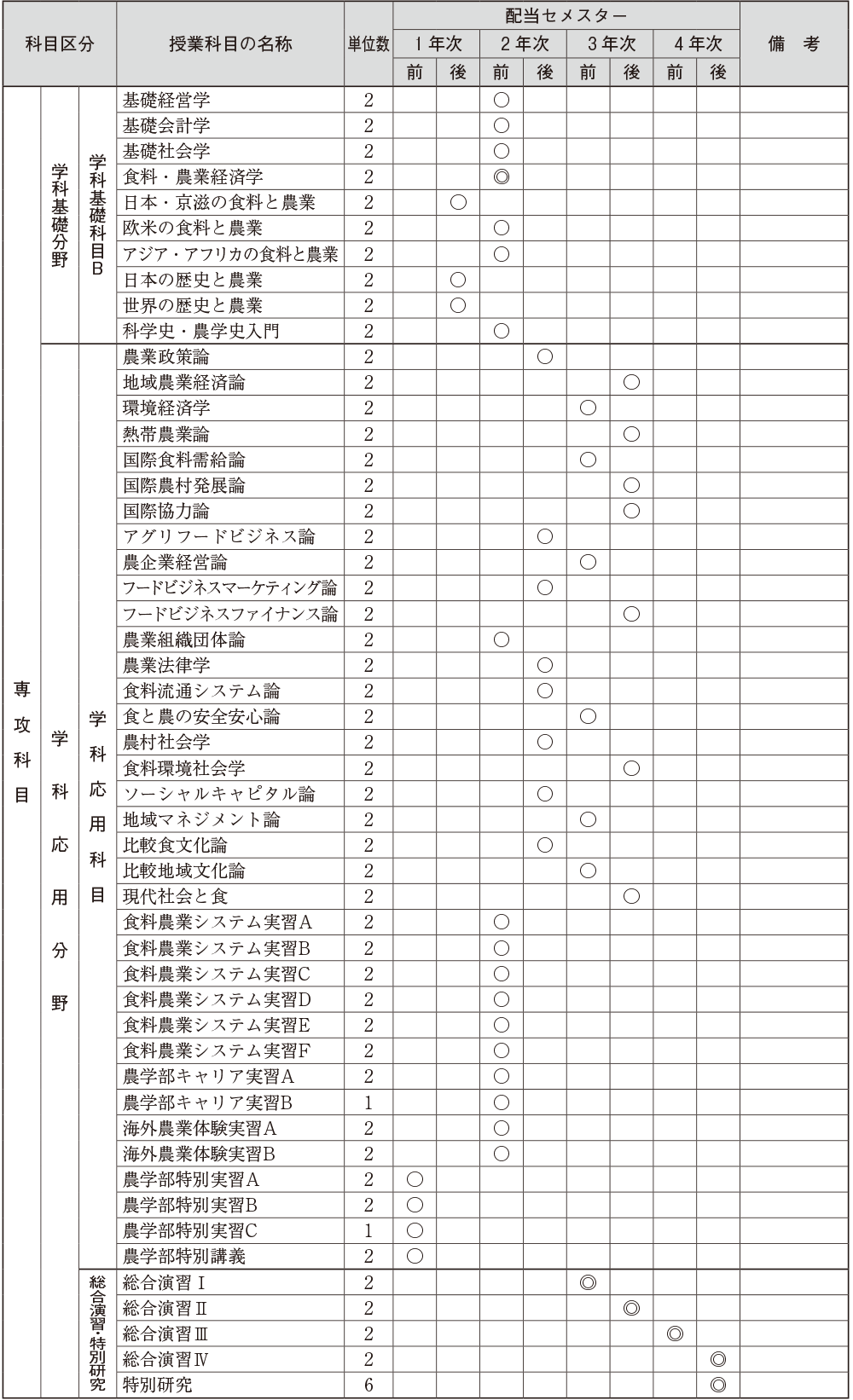

(2)専攻科目開設科目(食料農業システム学科)

◎必修科目●履修必修科目○選択科目

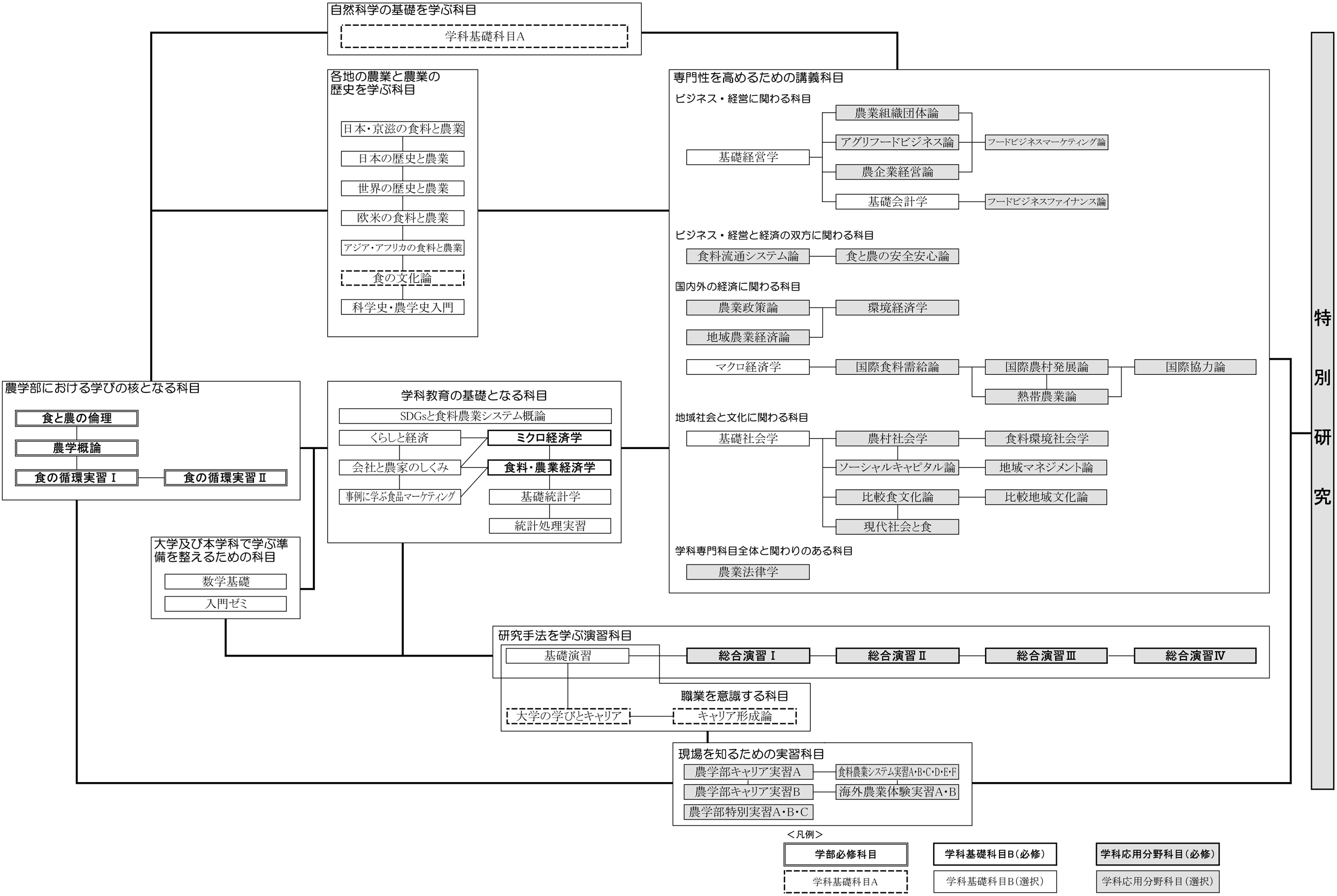

(3)カリキュラムフローチャート(食料農業システム学科)

(4)食料農業システム学科における学修プログラム

■「食料農業システムSDGsプログラム」(食農×SDGs)

① プログラムのねらい

食料農業システム学科の学びの幅広さを生かして、SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標と関連付けながら(※1)持続可能な食料農業システムのありかたについて学びます。座学の授業科目だけでなく、実習科目を受講することで、SDGsと食料・農業・環境のつながりについて体験しながら学ぶことをねらいとします。

② プログラムの修了要件

以下のプログラム必修科目、プログラム選択科目及びプログラム実習科目において、所定の要件(単位修得、点数など)を満たした者に「食料農業システムSDGsプログラム修了証」を発行します。

【プログラム必修科目】

| 授業科目 | 単位数 | 配当セメスター |

|---|---|---|

| SDGsと食料農業システム概論 | 2 | 3 |

| 環境経済学 | 2 | 5 |

| 国際農村発展論 | 2 | 6 |

【プログラム選択科目】

以下の科目から4科目(8単位)以上かつ各科目70点以上の点数で単位修得すること。ただし、それらの科目が「SDGsの17の目標」のうち6つ以上の目標と関連していること(※1)。

| 授業科目 | 単位数 | 配当セメスター |

|---|---|---|

| 農業組織団体論 | 2 | 3 |

| 農業政策論 | 2 | 4 |

| フードビジネスマーケティング論 | 2 | 4 |

| 比較食文化論 | 2 | 4 |

| 食料流通システム論 | 2 | 4 |

| ソーシャルキャピタル論 | 2 | 4 |

| アグリフードビジネス論 | 2 | 4 |

| 比較地域文化論 | 2 | 5 |

| 農企業経営論 | 2 | 5 |

| 食と農の安全安心論 | 2 | 5 |

| 地域マネジメント論 | 2 | 5 |

| 国際食料需給論 | 2 | 5 |

| 現代社会と食 | 2 | 6 |

| 食料環境社会学 | 2 | 6 |

| フードビジネスファイナンス論 | 2 | 6 |

| 地域農業経済論 | 2 | 6 |

| 国際協力論 | 2 | 6 |

| 熱帯農業論 | 2 | 6 |

【プログラム実習科目】

以下の科目から食料農業システムSDGsプログラムに対応する取り組み(※2)1科目(2単位)以上かつ70点以上の点数で単位修得すること。

| 授業科目 | 単位数 | 配当セメスター |

|---|---|---|

| 食料農業システム実習A | 2 | 3 |

| 食料農業システム実習B | 2 | 3 |

| 食料農業システム実習C | 2 | 3 |

| 食料農業システム実習D | 2 | 3 |

| 食料農業システム実習E | 2 | 3 |

| 食料農業システム実習F | 2 | 3 |

③ 「食料農業システムSDGsプログラム修了証」の申請方法と受領までの流れ

- 1) 各自「学業成績表」にて単位の修得状況、点数を確認

- 2) 所定の要件をすべて満たしていることを確認後、「食料農業システムSDGsプログラム申請書」に必要事項を記入して申請(※3)

- 3) 「食料農業システムSDGsプログラム修了証」を受領

■「地域農業マネジメントプログラム」

① プログラムのねらい

JA(農業協同組合)をはじめとする農業組織・団体等に就職して活躍する人材を育成することを目的に、地域農業マネジメントの理論と実態について学びます。関連する授業科目の受講を通して、現場の課題や地域農業を支える各主体の業務内容について体験しながら学ぶことをねらいとします。

② プログラムの修了要件

以下のプログラム必修科目、プログラム選択科目及びプログラム実習科目における所定の要件(単位修得、点数)を満たした者に「地域農業マネジメントプログラム修了証」を発行します。

【プログラム必修科目】

| 授業科目 | 単位数 | 配当セメスター |

|---|---|---|

| 農業組織団体論 | 2 | 3 |

【プログラム選択科目】

以下の科目から3科目(6単位)以上かつ各科目70点以上の点数で単位修得すること

| 授業科目 | 単位数 | 配当セメスター |

|---|---|---|

| 農業政策論 | 2 | 4 |

| 食料流通システム論 | 2 | 4 |

| アグリフードビジネス論 | 2 | 4 |

| 農企業経営論 | 2 | 5 |

| 地域マネジメント論 | 2 | 5 |

| 地域農業経済論 | 2 | 6 |

【プログラム実習科目】

以下の科目から地域農業マネジメントプログラムに対応する取り組み(※2)2科目(4単位)以上かつ各科目70点以上の点数で単位修得すること。

| 授業科目 | 単位数 | 配当セメスター |

|---|---|---|

| 食料農業システム実習A | 2 | 3 |

| 食料農業システム実習B | 2 | 3 |

| 食料農業システム実習C | 2 | 3 |

| 食料農業システム実習D | 2 | 3 |

| 食料農業システム実習E | 2 | 3 |

| 食料農業システム実習F | 2 | 3 |

③ 「地域農業マネジメントプログラム修了証」の申請方法と受領までの流れ

- 1) 各自「学業成績表」にて単位の修得状況、点数を確認

- 2) 所定の要件をすべて満たしていることを確認後、「地域農業マネジメントプログラム申請書」に必要事項を記入して申請(※3)

- 3) 「地域農業マネジメントプログラム修了証」を受領

※1 「SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標」と選択科目(各科目)の内容との関連性を示す対応表は別に定めます。

※2 「食料農業システム実習A~F」の「食料農業プログラム」「地域農業マネジメントプログラム」に対応する取り組みは年度ごとに定めます。

※3 「食料農業システムSDGsプログラム」「地域農業マネジメントプログラム」の申請方法等の詳細は、3月および9月の成績発表時にポータルサイト等においてお知らせします。所定の要件を満たすことができれば両プログラムを申請することも可能です。

★「食料農業システムSDGsプログラム」「地域農業マネジメントプログラム」の詳細は、以下のWEBサイトにて確認してください。

(URL)https://www.agr.ryukoku.ac.jp/department/afs_program.html

【17】科目ナンバリング

科目ナンバリングとは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みです。詳細は、以下のWEBサイトにて確認してください。

(URL)https://www.agr.ryukoku.ac.jp/numbering

検索

検索